Содержание

- 2. Общая характеристика трипаносом Бесцветные, имеют один жгутик, направленный вперед. Покрыты гликокаликсом, обеспечивающим защиту от атак антител

- 3. Систематическое положение Царство Protozoa (=Protista) Тип Euglenozoa (=Kinetoplastida) Класс Kinetoplastidea Отряд Trypanosomatida Семейство Trypanosomatidae Род Trypanosoma

- 8. I секция Stercoraria К секции Stercoraria – относятся трипаносомы, инвазирующие позвоночных хозяев контаминативно, т.е. развитие паразита

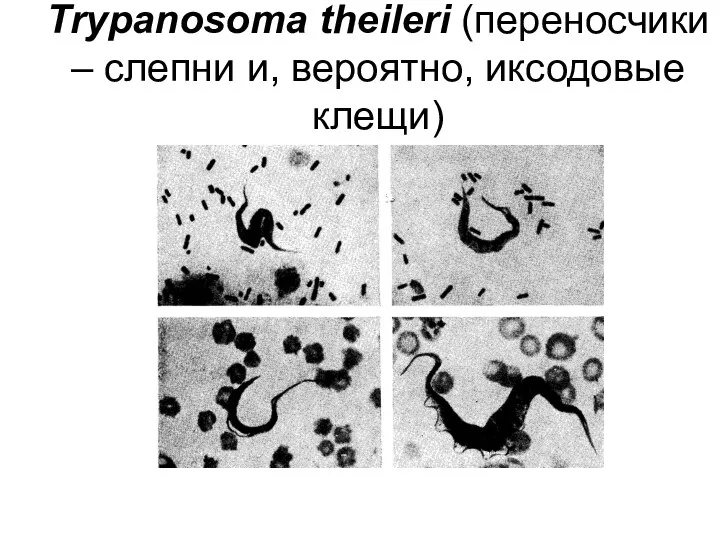

- 9. Trypanosoma theileri (переносчики – слепни и, вероятно, иксодовые клещи)

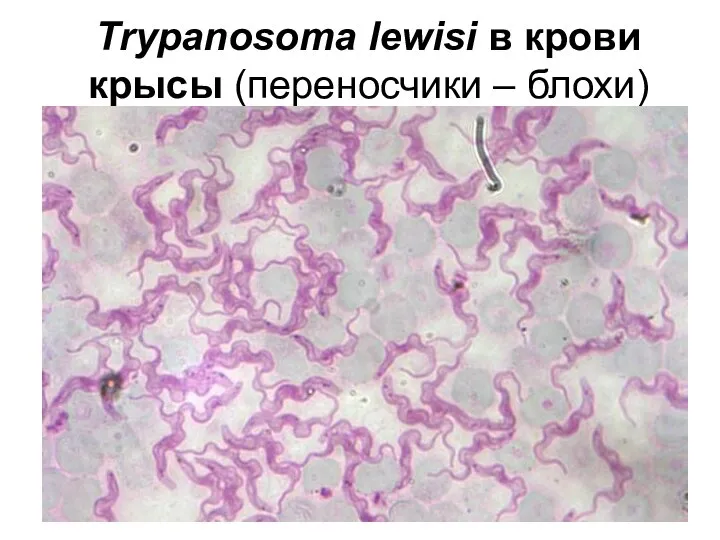

- 10. Trypanosoma lewisi в крови крысы (переносчики – блохи)

- 11. Самка северной крысиной блохи

- 17. Амастиготы Тrypanosoma cruzi в сердечной мышце

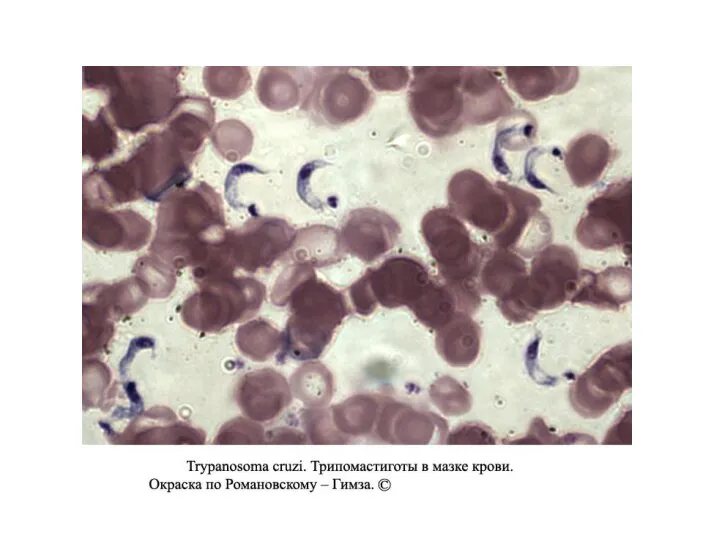

- 18. 2 секция Salivaria В секцию Salivaria помещают трипаносом, заражающих позвоночных хозяев инокулятивно, т.к. развитие паразита в

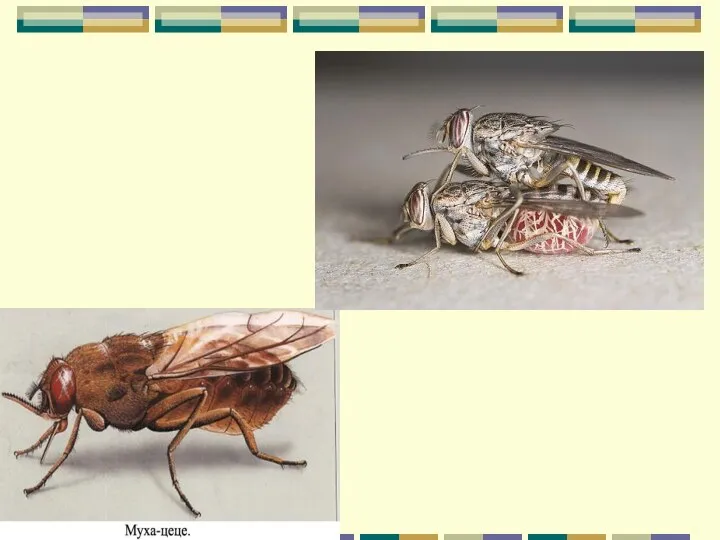

- 19. Trypanosoma vivax в крови коровы (переносчики биологические – муха цеце, механические – слепни)

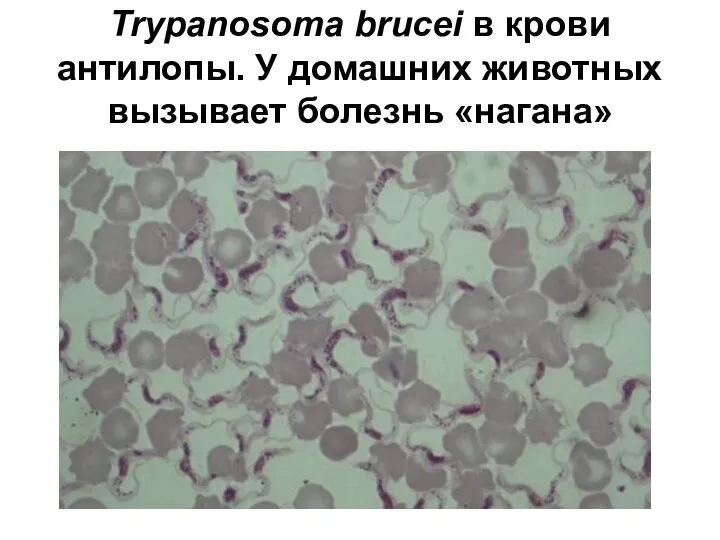

- 21. Trypanosoma brucei в крови антилопы. У домашних животных вызывает болезнь «нагана»

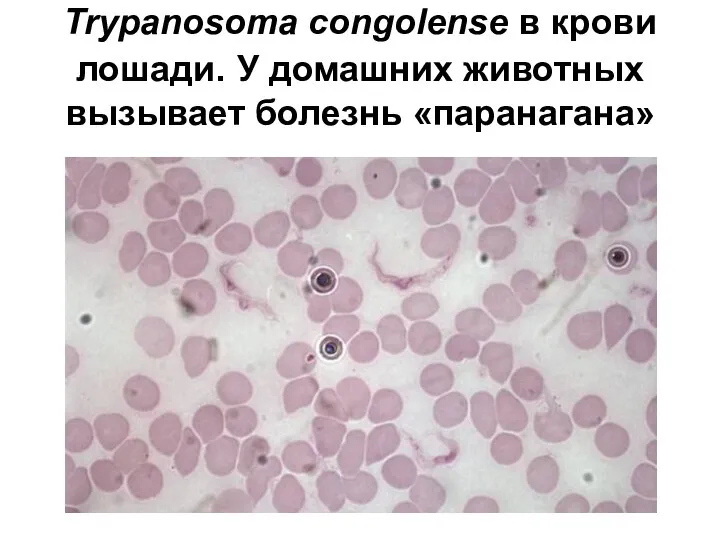

- 22. Trypanosoma congolense в крови лошади. У домашних животных вызывает болезнь «паранагана»

- 23. Trypanosoma rhodesiense в крови человека, страдающего сонной болезнью.

- 24. Trypanosoma evansi Balbiani, 1888 (=Trypanosoma ninae-kohl-yakimovi Yakimoff, 1921) – возбудитель болезней верблюдов, лошадей и их помесей,

- 25. Слепень (сем.Tabanidae)

- 26. Мухи-жигалки на лошади

- 27. Самка комара

- 28. Случная болезнь однокопытных Синонимы: случная немочь, подседал, слабость зада, дурина, сифилис лошадей, болезнь покрытия

- 29. Определение болезни Случная болезнь – это протозойная хроническая контагиозная болезнь однокопытных, характеризующаяся поражением половых органов, появлением

- 30. История изучения Истинный возбудитель был найден алжирским ветери-нарным врачом Руже в 1894 г. (Rougel) в крови

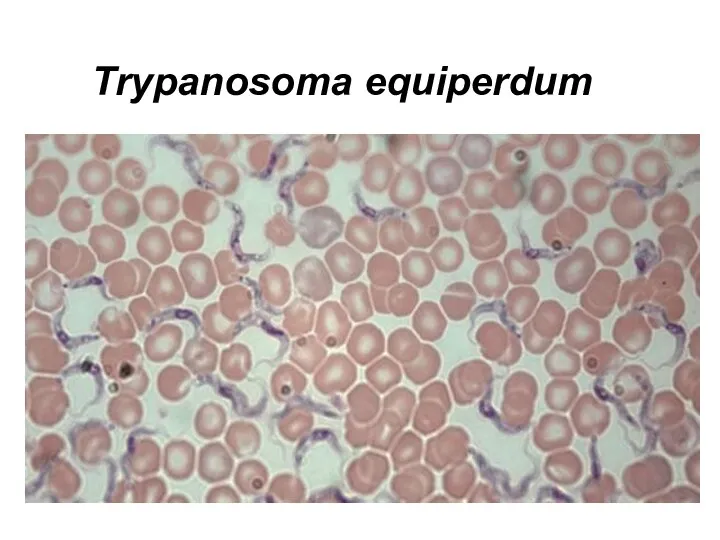

- 31. Trypanosoma equiperdum

- 32. Эпизоотологические данные Болезнь распространена в Волгоградской, Саратовской, Самарской областях, Кабардино-Балкарской республике, единичные случаи регистрируются в Астраханской,

- 33. Динамика заболевания случной болезнью в Таджикистане

- 34. Клинические признаки Клинически принято описывать две формы случной болезни: хроническую, встречающуюся чаще и острую, наблюдающуюся реже.

- 35. Период отеков В этом периоде у жеребцов возникает отечность нижней части препуция, мошонки, паха и даже

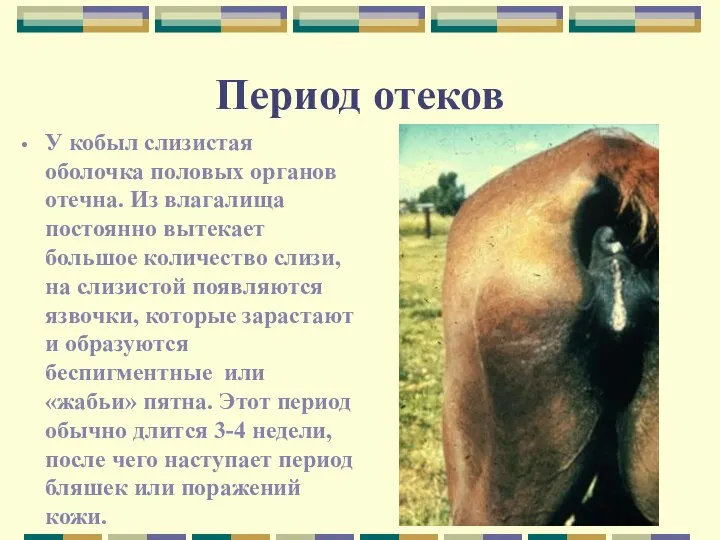

- 36. Период отеков У кобыл слизистая оболочка половых органов отечна. Из влагалища постоянно вытекает большое количество слизи,

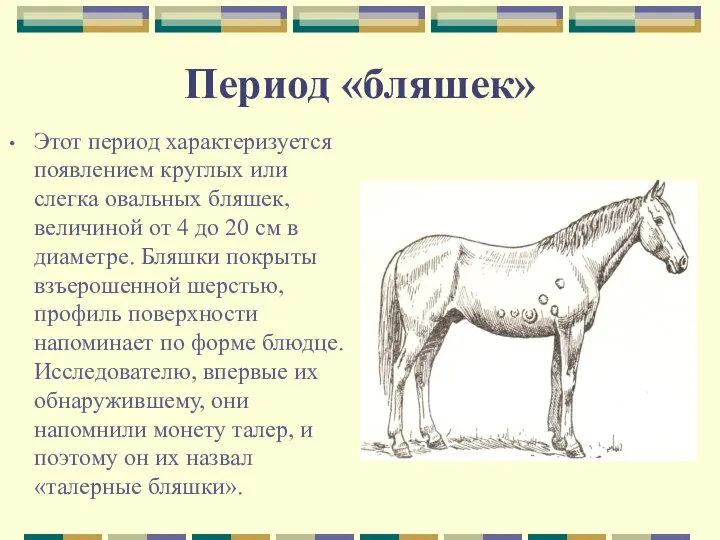

- 37. Период «бляшек» Этот период характеризуется появлением круглых или слегка овальных бляшек, величиной от 4 до 20

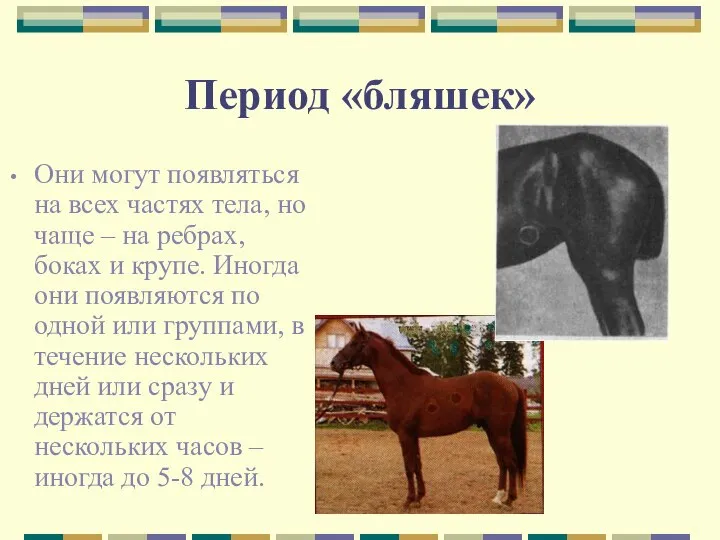

- 38. Период «бляшек» Они могут появляться на всех частях тела, но чаще – на ребрах, боках и

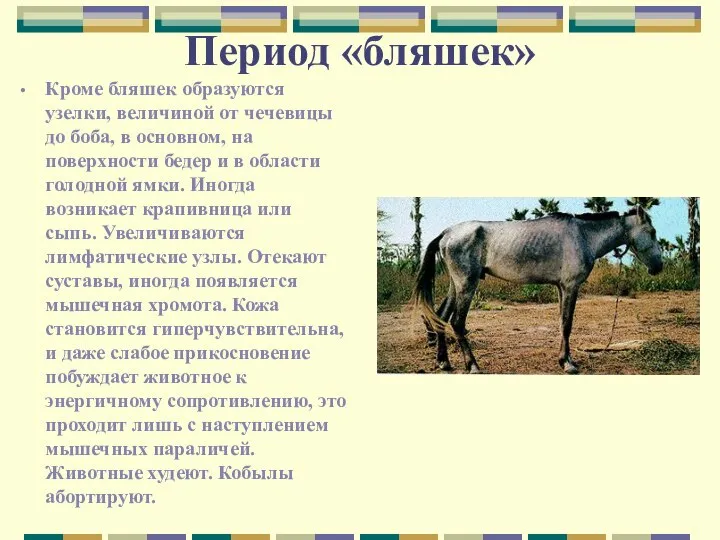

- 39. Период «бляшек» Кроме бляшек образуются узелки, величиной от чечевицы до боба, в основном, на поверхности бедер

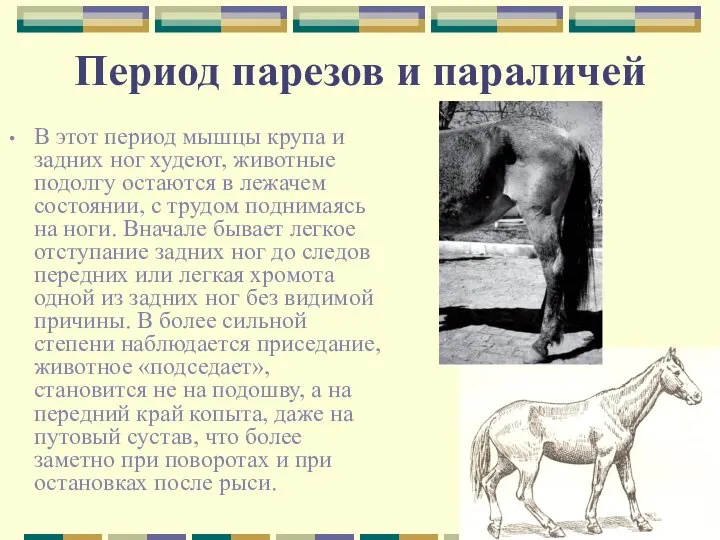

- 40. Период парезов и параличей В этот период мышцы крупа и задних ног худеют, животные подолгу остаются

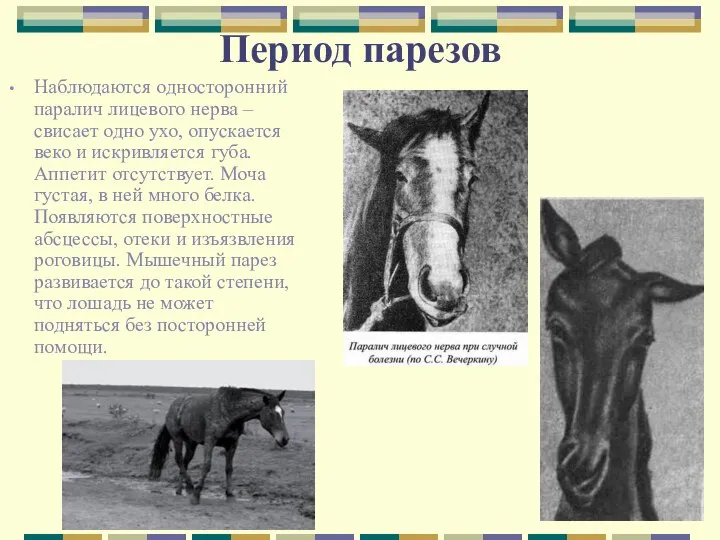

- 41. Период парезов Наблюдаются односторонний паралич лицевого нерва – свисает одно ухо, опускается веко и искривляется губа.

- 42. Патологоанатомические изменения Если животное пало в результате случной болезни, отмечается истощение (при хроническом течении), несимметричность в

- 43. В нашей стране регистрируются две болезни лошадей трипаносомной природы — случная болезнь и в меньшей степени

- 44. Больными случной болезнью считают животных, у которых: Обнаружены трипаносомы. В периферической крови они появляются редко и

- 45. В лабораторию для исследования на случную болезнь направляют соскобы с примесью крови из различных мест слизистой

- 46. Подозреваемыми в заболевании считают животных: имеющих неясные клинические признаки при отрицательном результате в РСК бывших в

- 47. Подозреваемых в заражении считают животных неблагополучных хозяйств, из групп которых были выделены больные случной болезнью или

- 48. Для лечения случной болезни раньше использовали азидин и наганин. Их же вводили во время случного периода

- 49. Профилактика и меры борьбы Согласно инструкции о мероприятиях по борьбе со случной болезнью все поголовье скота

- 50. Су-ауру или сурра (болезнь от воды) Определение болезни. Остро и хронически протекающая трансмиссивная болезнь верблюдов, реже

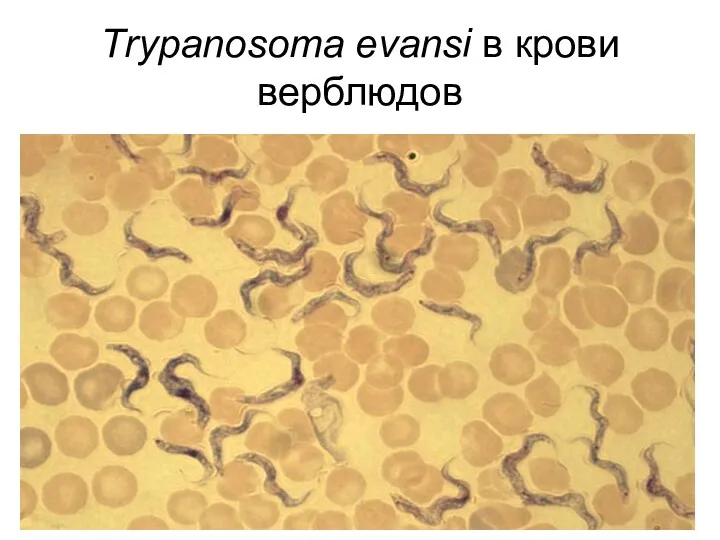

- 51. Тrypanosoma evansi в крови верблюдов

- 52. Syn.: Trypanosoma ninae-kohl-yakimovi. В.Л. Якимов в 1921 году отнес возбудителя су-ауру верблюдов и лошадей, выделенного на

- 53. История описания У верблюдов T. evansi впервые обнаружил Д.Е. Фейншмидт в 1912 г в Казахстане, у

- 54. Лабораторная диагностика Микроскопия. При микроскопии мазков крови, взятой из периферических сосудов не всегда можно найти трипаносомы

- 56. Скачать презентацию

Правильные ответы викторины по станции Медицинская

Правильные ответы викторины по станции Медицинская Лучевая диагностика заболеваний и повреждений позвоночника

Лучевая диагностика заболеваний и повреждений позвоночника ВИЧ-инфекция и СПИД: без мифов и иллюзий

ВИЧ-инфекция и СПИД: без мифов и иллюзий Гонорея

Гонорея Молекулярные механизмы нефросклероза

Молекулярные механизмы нефросклероза Гипоксия плода. Асфиксия новорожденного

Гипоксия плода. Асфиксия новорожденного Диагностика групп крови системы АВ0

Диагностика групп крови системы АВ0 Индивидуальный подход. Неврозы

Индивидуальный подход. Неврозы Базовые знания о меридианах

Базовые знания о меридианах Классификация антиаритмических препаратов и механизмы их действия

Классификация антиаритмических препаратов и механизмы их действия Синдром Шерешевского-Тернера

Синдром Шерешевского-Тернера Pathomorphology of kidneys lesions in new coronavirus infection COVID-19

Pathomorphology of kidneys lesions in new coronavirus infection COVID-19 Қан тамырлар жүйесінің филогенезі

Қан тамырлар жүйесінің филогенезі ГБУЗ КО Кемеровский клинический детский психоневрологический санаторий «Искорка»

ГБУЗ КО Кемеровский клинический детский психоневрологический санаторий «Искорка» Глаукома. Основные классификационные признаки

Глаукома. Основные классификационные признаки Құзіреттілікке жеткізетін мақсат-міндеттері

Құзіреттілікке жеткізетін мақсат-міндеттері Острая дыхательная недостаточность

Острая дыхательная недостаточность Технологии развития произвольности внимания в подростковом и взрослом возрасте

Технологии развития произвольности внимания в подростковом и взрослом возрасте Лечение заболеваний нервной системы

Лечение заболеваний нервной системы Экзема. Нейродермит

Экзема. Нейродермит Облитерирующие заболевания сосудов нижних конечностей. Патогенез, симптоматика, методы диагностики

Облитерирующие заболевания сосудов нижних конечностей. Патогенез, симптоматика, методы диагностики Неотложная помощь при травмах, болезнях гортани, трахеи, пищевода

Неотложная помощь при травмах, болезнях гортани, трахеи, пищевода Опухоли и опухолеподобные образования челюстных костей у детей. Классификация, клиническое течение, диагностика

Опухоли и опухолеподобные образования челюстных костей у детей. Классификация, клиническое течение, диагностика Федеральная база данных Силы и средства медицины катастроф Минздрава России

Федеральная база данных Силы и средства медицины катастроф Минздрава России Эпидемиология и профилактика инфекций респираторных инфекций

Эпидемиология и профилактика инфекций респираторных инфекций ВКР: Методика физической реабилитации людей пожилого возраста с остеохондрозом шейного отдела позвоночника

ВКР: Методика физической реабилитации людей пожилого возраста с остеохондрозом шейного отдела позвоночника Срс. Лабораторные методы исследования сердечно-сосудистой системы

Срс. Лабораторные методы исследования сердечно-сосудистой системы Ойық жара этиологиялық гастродуоденалды қан кетулер

Ойық жара этиологиялық гастродуоденалды қан кетулер