Содержание

- 2. Gegenstand und Terminologie Die Phraseologie ist die Lehre von den festen Wortverbindungen einer Sprache, die in

- 3. Zum Begriff des Phraseologismus Der Phraseologismus ist eine feste Verbindung von zwei oder mehr Wörtern, deren

- 4. Merkmale der Phraseologismen Polylexikalität Festigkeit Idiomatizität Lexikalisierung Reproduzierbarkeit

- 5. 1. Das Kriterium der Polylexikalität Der Phraseologismus besteht aus mindestens zwei Wörtern.

- 6. 2. Das Kriterium der Idiomatizität Die Idiomatizität ist die Umdeutung, die semantische Transformation, die die Komponenten

- 7. Vollidiomatische Ausdrücke Wenn alle Komponenten der Wortverbindung semantisch transformiert sind: z.B. die Engel [im Himmel] singen/

- 8. Teil-idiomatische Ausdrücke wenn nur einige Komponenten semantisch transformiert sind: z.B. eine Fahrt ins Blaue (= Ausflugsfahrt

- 9. Nicht-idiomatische Phraseologismen Falls die einzelnen Komponenten nicht oder minimal semantisch transformiert sind: z.B. sich die Zähne

- 10. 3. Stabilität Die lexikalisch-semantische Stabilität der festen Wortverbindungen bedeutet, dass ihre einzelnen Komponenten im Unterschied zu

- 11. 4.Lexikalisierung und 5. Reproduzierbarkeit Lexikalisierung bedeutet, dass die Phraseologismen als lexikalische Einheiten im Lexikon gespeichert werden

- 12. Mögliche Klassifikationskriterien 1. Kriterium der Sprachebene, wie Lexikon, Satz, Text. 2. Funktional-kategoriales Kriterium, wie Wortklassen 3.

- 13. Nominationsstereotype nichtidiomatische Wortverbindungen, deren Stabilität zwar nicht der Stabilität der Phraseolexeme entspricht, aber trotzdem höher ist

- 14. Kommunikative Formeln Höflichkeitsformeln (z.B. Grüß Gott, vergelt’s Gott), Schelt- und Fluchformeln (z.B. Tod und Teufel!), Kommentarformeln

- 15. Phraseoschablonen sind syntaktische Strukturen (sowohl nichtprädikative Wortverbindungen als auch Satzstrukturen) mit einer Art syntaktischer Idiomatizität, deren

- 16. Die Klassifikation von Wolfgang Fleischer Nach der Idiomatizität vollidiomatische Phraseologismen (weiter nur P.) – den Teufel

- 17. Nach der Stabilität P. mit unikaler Komponente – Maulaffen feilhalten P. ohne unikale Komponente – zum

- 18. Unter referentiellem Gesichtspunkt nichtterminologische appellativische Konstruktionen – goldene Worte onymische Konstruktionen – Schwarzes Meer terminologische Konstruktionen

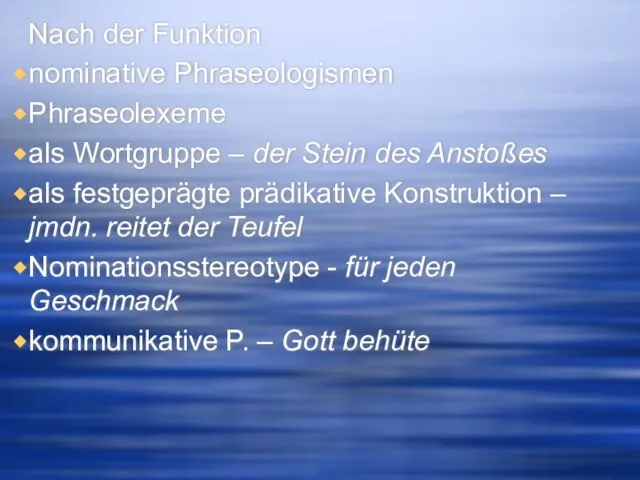

- 19. Nach der Funktion nominative Phraseologismen Phraseolexeme als Wortgruppe – der Stein des Anstoßes als festgeprägte prädikative

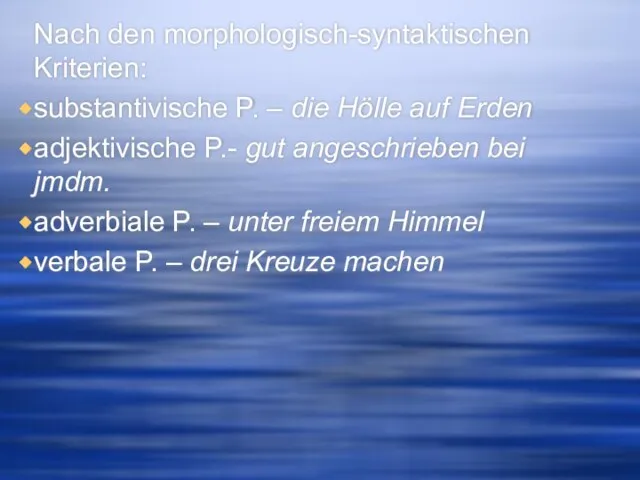

- 20. Nach den morphologisch-syntaktischen Kriterien: substantivische P. – die Hölle auf Erden adjektivische P.- gut angeschrieben bei

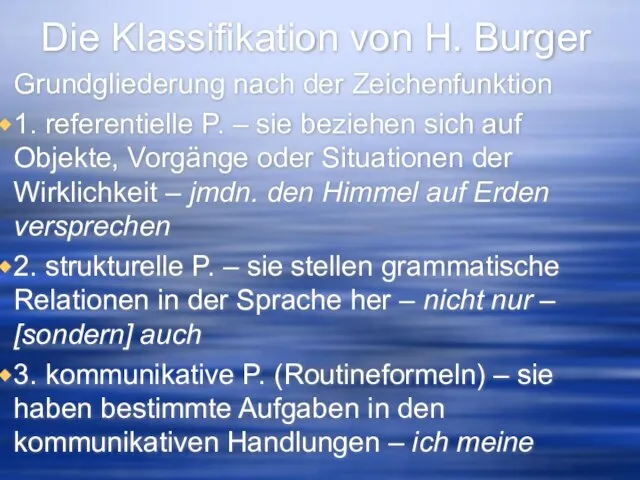

- 21. Die Klassifikation von H. Burger Grundgliederung nach der Zeichenfunktion 1. referentielle P. – sie beziehen sich

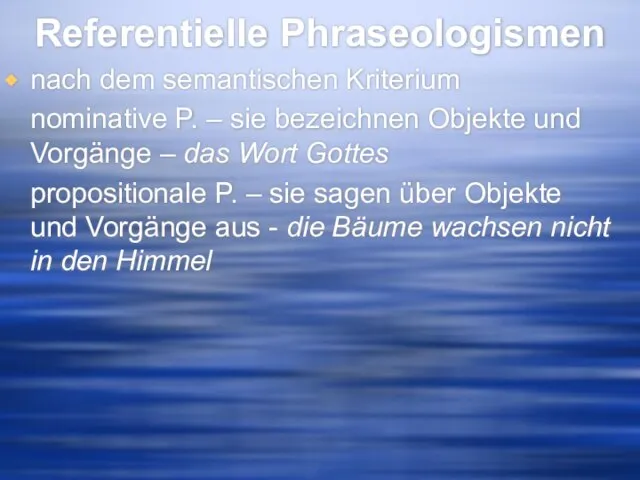

- 22. Referentielle Phraseologismen nach dem semantischen Kriterium nominative P. – sie bezeichnen Objekte und Vorgänge – das

- 23. Referentielle Phraseologismen Nach dem syntaktischen Kriterium satzgliedwertige P. –aus einem oder mehreren Satzgliedern (unterhalb der Satzgrenze),

- 24. Propositionale (satzwertige, textwertige) Phraseologismen Feste Phrasen - satzwertige Formulierungen, die an den Kontext angeschlossen: Sätze, die

- 25. Propositionale (satzwertige, textwertige) Phraseologismen Topische Formeln: geschlossene satzwertige Formulierungen, die durch kein lexikalisches Element an den

- 26. Gemeinplätze – sie formulieren Selbstverständlichkeiten und dienen als Bewertung oder als Rechtfertigung für Handlungen – Wir

- 27. Strukturelle Phraseologismen Nach dem syntaktischen Kriterium präpositionale P. – auf Grund von konjunktionale P. – wenn

- 28. Kommunikative Phraseologismen Nach dem pragmatischen Kriterium verschiedene Arten von Routineformeln, die mit den bestimmten Typen von

- 29. Spezielle Klassen nach H. Burger Modellbildungen sind Phraseologismen, die nach einem Strukturschema gebildet sind. X um

- 30. Zwillingsformeln (Paarformeln) sind zwei Wörter der gleichen Wortart, die mit einer Konjunktion oder einer Präposition verbunden

- 31. Komparative Phraseologismen (phraseologische Vergleiche) beinhalten einen festen Vergleich, der verschiedene Funktionen haben kann wie z.B. Verstärkung

- 32. Spezielle Klassen nach H. Burger Kinegramme beschreiben nonverbales Verhalten, das heute immer noch praktiziert wird –

- 33. Spezielle Klassen nach H. Burger Geflügelte Worte sind allgemein geläufige Ausdrücke, bei denen die Sprecher wissen,

- 34. Spezielle Klassen nach H. Burger Onymische Phraseologismen sind Wortverbindungen, die die Funktion von Eigennamen haben –

- 35. Spezielle Klassen nach H. Burger Phraseologische Termini sind terminologische Ausdrücke, derer Bedeutung primär nur innerhalb des

- 36. Spezielle Klassen nach H. Burger Klischees sind Phraseologismen, die wie Schlagwörter funktionieren. Sie erscheinen vor allem

- 37. Arten der Äquivalenz (W. Koller) 1. Denotative Äquivalenz setzt voraus, dass der außersprachliche Sachverhalt im Ausgangstext

- 38. Arten der Äquivalenz (W. Koller) 2. Konnotative Äquivalenz d. h. die im Text durch die Art

- 39. Arten der Äquivalenz (W. Koller) 3. Textnormative Äquivalenz, d. h. die Gebrauchsnormen, die für bestimmte Texte

- 40. 4. Pragmatische Äquivalenz, d. h. die empfängerbezogene Äquivalenz. Arten der Äquivalenz (W. Koller)

- 41. Arten der Äquivalenz (W. Koller) 5. Formal-ästhetische Äquivalenz, d. h. bestimmte Formelemente des Ausgangstextes (zum Beispiel

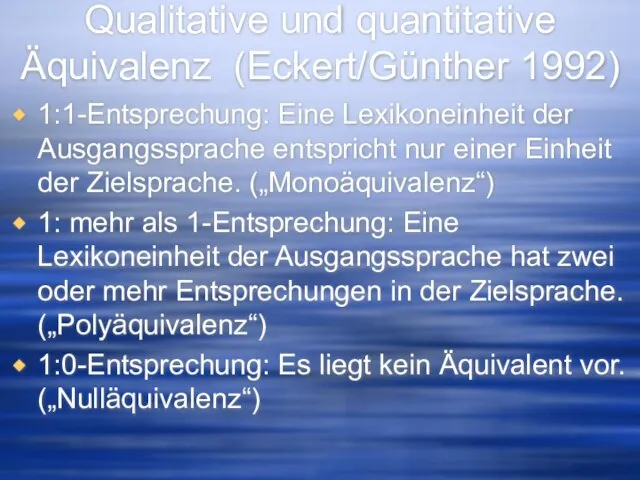

- 42. Qualitative und quantitative Äquivalenz (Eckert/Günther 1992) 1:1-Entsprechung: Eine Lexikoneinheit der Ausgangssprache entspricht nur einer Einheit der

- 43. Die Äquivalenztypen Je nachdem, ob die Phraseologismen in zwei Sprachen ganz identisch sind oder ob einige

- 44. Volläquivalenz (völlige/ vollständige Äquivalenz) besteht darin, dass beide verglichenen Ausdrücke identisch sind – keine morpho-syntaktischen, lexikalischen,

- 45. Volläquivalenz z.B. dt. weiß wie Schnee ukr. bilyj jak snih dt. hungrig wie ein Wolf ukr.

- 46. Teiläquivalenz (teilweise/ partielle Äquivalenz) tritt auf, wenn beide Phraseologismen Unterschiede aufweisen: in morpho-syntaktischer Struktur, in ihren

- 48. Скачать презентацию

Здоровый образ жизни. Gesunder Lebensstil

Здоровый образ жизни. Gesunder Lebensstil Siegesfahne

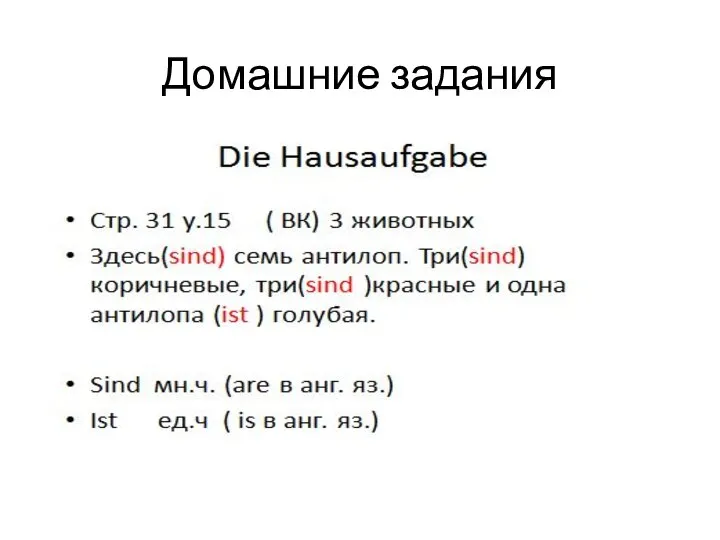

Siegesfahne Die Hausaufgabe

Die Hausaufgabe Meine Familie. Berufe

Meine Familie. Berufe Syntax der deutschen Sprache

Syntax der deutschen Sprache Verletzungen im sport

Verletzungen im sport Frühling

Frühling Deutschlernen (Wiederholung – повторение) Klasse 5

Deutschlernen (Wiederholung – повторение) Klasse 5 Флора и фауна Германии в лингвострановедческом аспекте

Флора и фауна Германии в лингвострановедческом аспекте Как выяснить кто это? . Немецкий язык

Как выяснить кто это? . Немецкий язык Name of Presentation. Company Name

Name of Presentation. Company Name План-конспект урока истории

План-конспект урока истории Perfekt

Perfekt Starten Sie den. Test

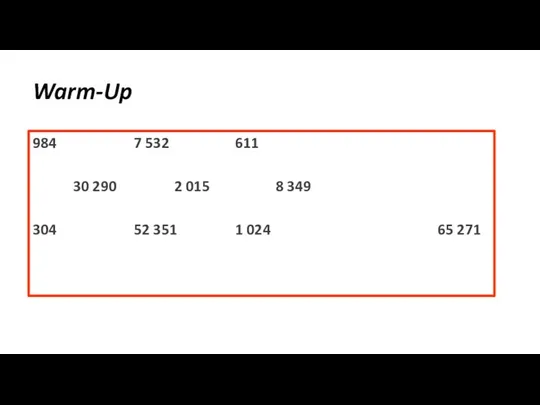

Starten Sie den. Test Die Stadt. Warm-Up

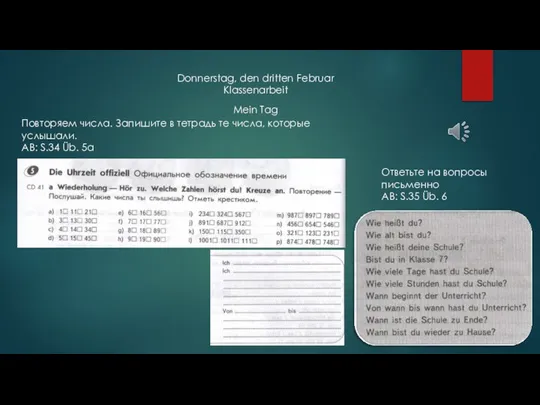

Die Stadt. Warm-Up Mein Tag

Mein Tag Adjektivendungen in plural

Adjektivendungen in plural Двойные союзы

Двойные союзы Mein Familienerbstück

Mein Familienerbstück Das Haus der Zukunft

Das Haus der Zukunft Die Rolle der neuen Medien in meinem Leben

Die Rolle der neuen Medien in meinem Leben Freizeit. Was können wir in unserer freizeit machen

Freizeit. Was können wir in unserer freizeit machen Denkmäler der sowjetischen Kriegstechnik

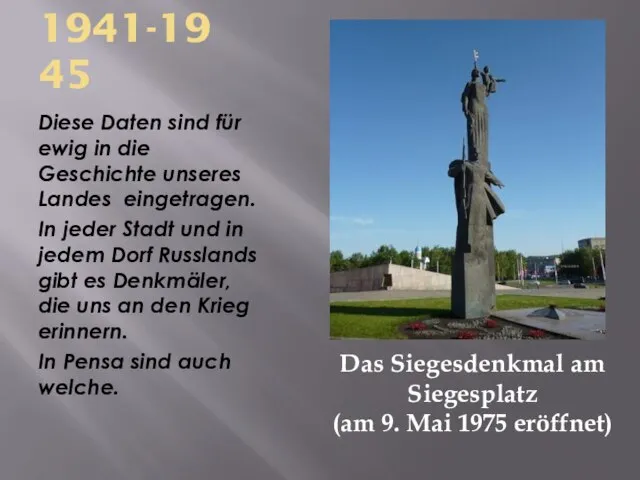

Denkmäler der sowjetischen Kriegstechnik Berliner Bär

Berliner Bär Winter kommt

Winter kommt Was mӧchte Frau kaufen?

Was mӧchte Frau kaufen? Frühstück, mittagessen, abendessen

Frühstück, mittagessen, abendessen Прошедшее время Перфект

Прошедшее время Перфект