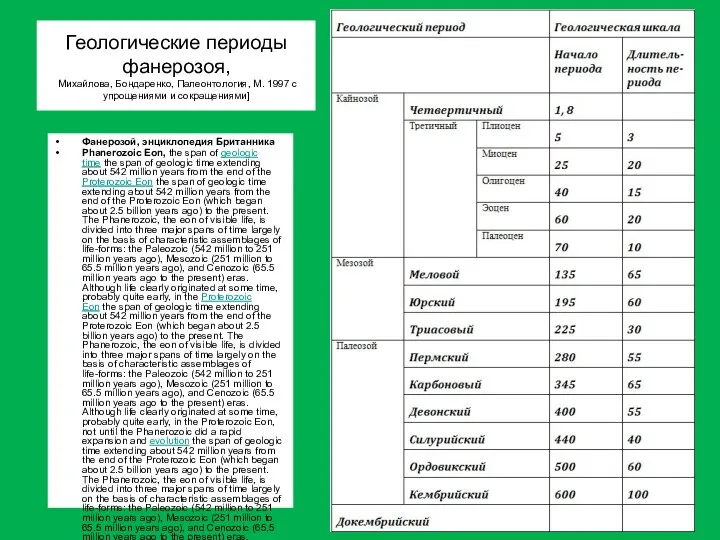

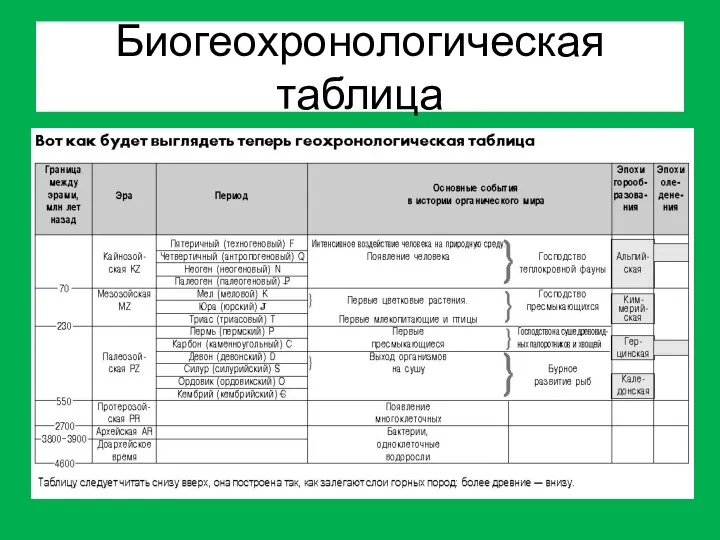

Геологические периоды фанерозоя,

Михайлова, Бондаренко, Палеонтология, М. 1997 с упрощениями и

сокращениями]

Фанерозой, энциклопедия Британника

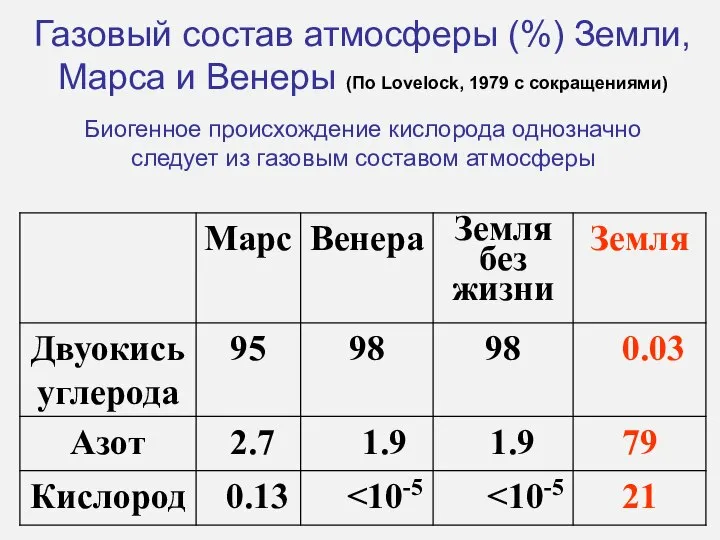

Phanerozoic Eon, the span of geologic time the span of geologic time extending about 542 million years from the end of the Proterozoic Eon the span of geologic time extending about 542 million years from the end of the Proterozoic Eon (which began about 2.5 billion years ago) to the present. The Phanerozoic, the eon of visible life, is divided into three major spans of time largely on the basis of characteristic assemblages of life-forms: the Paleozoic (542 million to 251 million years ago), Mesozoic (251 million to 65.5 million years ago), and Cenozoic (65.5 million years ago to the present) eras. Although life clearly originated at some time, probably quite early, in the Proterozoic Eon the span of geologic time extending about 542 million years from the end of the Proterozoic Eon (which began about 2.5 billion years ago) to the present. The Phanerozoic, the eon of visible life, is divided into three major spans of time largely on the basis of characteristic assemblages of life-forms: the Paleozoic (542 million to 251 million years ago), Mesozoic (251 million to 65.5 million years ago), and Cenozoic (65.5 million years ago to the present) eras. Although life clearly originated at some time, probably quite early, in the Proterozoic Eon, not until the Phanerozoic did a rapid expansion and evolution the span of geologic time extending about 542 million years from the end of the Proterozoic Eon (which began about 2.5 billion years ago) to the present. The Phanerozoic, the eon of visible life, is divided into three major spans of time largely on the basis of characteristic assemblages of life-forms: the Paleozoic (542 million to 251 million years ago), Mesozoic (251 million to 65.5 million years ago), and Cenozoic (65.5 million years ago to the present) eras. Although life clearly originated at some time, probably quite early, in the Proterozoic Eon, not until the Phanerozoic did a rapid expansion and evolution of forms occur and fill the various ecological niches available. The key to this great Phanerozoic expansion appears to lie in the development of plants able to carry out the photosynthetic process and thus release free oxygen into the atmosphere. Before this time, the Earth the span of geologic time extending about 542 million years from the end of the Proterozoic Eon (which began about 2.5 billion years ago) to the present. The Phanerozoic, the eon of visible life, is divided into three major spans of time largely on the basis of characteristic assemblages of life-forms: the Paleozoic (542 million to 251 million years ago), Mesozoic (251 million to 65.5 million years ago), and Cenozoic (65.5 million years ago to the present) eras. Although life clearly originated at some time, probably quite early, in the Proterozoic Eon, not until the Phanerozoic did a rapid expansion and evolution of forms occur and fill the various ecological niches available. The key to this great Phanerozoic expansion appears to lie in the development of plants able to carry out the photosynthetic process and thus release free oxygen into the atmosphere. Before this time, the Earth’s atmosphere contained negligible amounts of free oxygen, and animals, in which energy transfers involving the process of respiration are critical, were unable to develop. During the Phanerozoic, the Earth gradually assumed its present configuration and physical features through such processes as continental drift the span of geologic time extending about 542 million years from the end of the Proterozoic Eon (which began about 2.5 billion years ago) to the present. The Phanerozoic, the eon of visible life, is divided into three major spans of time largely on the basis of characteristic assemblages of life-forms: the Paleozoic (542 million to 251 million years ago), Mesozoic (251 million to 65.5 million years ago), and Cenozoic (65.5 million years ago to the present) eras. Although life clearly originated at some time, probably quite early, in the Proterozoic Eon, not until the Phanerozoic did a rapid expansion and evolution of forms occur and fill the various ecological niches available. The key to this great Phanerozoic expansion appears to lie in the development of plants able to carry out the photosynthetic process and thus release free oxygen into the atmosphere. Before this time, the Earth’s atmosphere contained negligible amounts of free oxygen, and animals, in which energy transfers involving the process of respiration are critical, were unable to develop. During the Phanerozoic, the Earth gradually assumed its present configuration and physical features through such processes as continental drift, mountain building, and continental glaciation. Thus, although the Phanerozoic Eon represents only about the last one-eighth of time since the Earth’s crust formed, its importance far exceeds its relatively short duration.

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/455062/Phanerozoic-Eon

![Эдуард Зюсс Eduard Suess [1831-1914гг.] Австрийский геолог в1875 г, при исследовании](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/1399434/slide-2.jpg)

![Эдуард Зюсс Eduard Suess [1831-1914гг.] Австрийский геолог (1901) Академик Российской Академии](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/1399434/slide-4.jpg)

![Вернадский Владимир Иванович [1863 -1945гг.], Учение о биосфере 1920—1930 гг. минералог](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/1399434/slide-5.jpg)

![Компоненты биосферы (по Вернадскому) [Живое вещество] Совокупность живых организмов Существует в](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/1399434/slide-10.jpg)

![Lovelock, James (2000) [1979]. Gaia: A New Look at Life on](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/1399434/slide-29.jpg)

Экологический урок «Свобода от отходов»

Экологический урок «Свобода от отходов» Исследовательская работа "Откуда берётся мусор и куда девается"

Исследовательская работа "Откуда берётся мусор и куда девается" Екологія "Оболонь"

Екологія "Оболонь" Екологія

Екологія Табиғат жағдайлары мен ресурстары

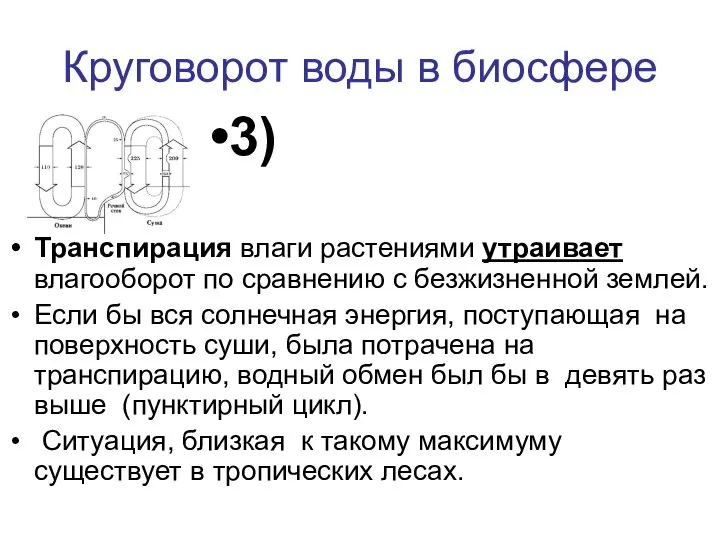

Табиғат жағдайлары мен ресурстары Состояние природной среды и жизнедеятельности человека

Состояние природной среды и жизнедеятельности человека Растения под охраной. Красная книга

Растения под охраной. Красная книга ВятГУ Челлендж. Задание №3

ВятГУ Челлендж. Задание №3 Презентация на тему Лес наш друг

Презентация на тему Лес наш друг  Презентация Кто что ест

Презентация Кто что ест  Среда обитания и экологические факторы

Среда обитания и экологические факторы История развития предмета экология человека

История развития предмета экология человека Температура как экологический фактор

Температура как экологический фактор Общие закономерности действия экологических факторов на живые организмы

Общие закономерности действия экологических факторов на живые организмы Утилизация отходов

Утилизация отходов Формирование HOMO ECOLOGUS как способ предотвращения вымирания человеческого вида

Формирование HOMO ECOLOGUS как способ предотвращения вымирания человеческого вида Команда "67". Решения экологических проблем в Берлине

Команда "67". Решения экологических проблем в Берлине Environmental Problems of Plast

Environmental Problems of Plast Экспериментальные единицы и повторности в физиологических исследованиях: методологические сложности изучения экологии человека

Экспериментальные единицы и повторности в физиологических исследованиях: методологические сложности изучения экологии человека Охрана и использование водных объектов

Охрана и использование водных объектов Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды Специальные методы научного исследования. Экология. 10 класс

Специальные методы научного исследования. Экология. 10 класс Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов

Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов Look after this planet, it’s the only one we have

Look after this planet, it’s the only one we have Табиғат ресурстарын тиімді пайдалану , биосфераны қорғау

Табиғат ресурстарын тиімді пайдалану , биосфераны қорғау Экологические проблемы водных ресурсов

Экологические проблемы водных ресурсов Парниковый эффект

Парниковый эффект Международное сотрудничество в области природопользования и охраны окружающей среды

Международное сотрудничество в области природопользования и охраны окружающей среды