Содержание

- 2. В ходе Первой мировой войны, в 1917-1918 гг., Османская империя потеряла все свои арабские провинции, в

- 3. В Ливане, выделенном французскими властями в самостоятельную административно-территориальную единицу и провозглашенном в 1926 г. Ливанской республикой,

- 4. Послевоенные эссе и очерки Амина ар-Рейхани, вошедшие в третий и четвертый том его сборника «Ар-Рейханийат», полны

- 5. В миропонимании Джебрана Халиля Джебрана еще в годы войны начинают преобладать мотивы философии созерцательного пессимизма А.

- 6. Михаил Нуайме в 20-30-е годы издает насколько сборников лирических стихов на арабском и английском языках и

- 7. Под влиянием литераторов сиро-американской школы, египетских «обновителей» и в результате знакомства с европейской литературой в самом

- 8. Ярким представителем романтического направления в палестинской поэзии тех лет был Мутлак Абд аль-ХаликЯрким представителем романтического направления

- 9. Что касается палестинской прозы, то современные жанры начали формироваться в ней лишь после Первой мировой войны.

- 10. Становление жанра новеллы в палестинской литературе в 30-е годы связано с творчеством Махмуда Сейф ад-Дина аль-ИраниСтановление

- 11. В Сирии в условиях французского мандата, как и в Ливане, с одной стороны шло активное восприятие

- 12. Ведущим направлением в сирийской литературе 20-40-х годов стал романтизм, пронизанный пафосом свободомыслия и возникший как стремление

- 13. Романтические настроения проявляются в 20-е годы и в начавшей свое формирование сирийской новелле. Например, романтическую поэтику

- 14. Появление первых сирийских романов на современные темы связано с именем Шакиба аль-Джабери (1912-1996), получившего высшее образование

- 15. В 30-40-е годы распространение среди ливанской и сирийской интеллигенции получают идеи социализма; в это время через

- 16. Социально-нравственная проблематика и ее реалистическое отражение стали чертой творчества Фуада аш-ШайибаСоциально-нравственная проблематика и ее реалистическое отражение

- 17. Как и египетские неоклассики, эти поэты сохраняли в целом форму классического арабского стиха, но наполняли свои

- 18. На рубеже XIX-XX веков иракцы познакомились с театральным искусством – в основном благодаря деятельности христианских школ

- 19. Заметный след в «большой» просветительской прозе Ирака оставил Джа‘фар аль-Халили (1904-1985). В его первой повести «Пропавший»

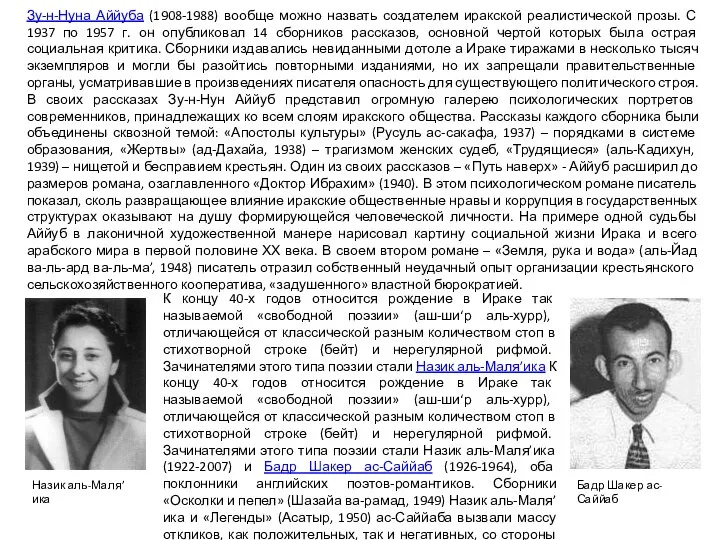

- 20. Зу-н-Нуна Аййуба (1908-1988) вообще можно назвать создателем иракской реалистической прозы. С 1937 по 1957 г. он

- 21. БАЗОВАЯ РУССКОЯЗЫЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА (ИССЛЕДОВАНИЯ) Акбарова М.Х. Сирийский рассказ. Становление и пути развития. Ташкент: Изд-во «ФАН» УССР,

- 23. Скачать презентацию

В ходе Первой мировой войны, в 1917-1918 гг., Османская империя потеряла

В ходе Первой мировой войны, в 1917-1918 гг., Османская империя потеряла

Вступление британских войск в Багдад, 1917 г.

Эмир Фейсал

Эмир Абдаллах

В Ливане, выделенном французскими властями в самостоятельную административно-территориальную единицу и провозглашенном

В Ливане, выделенном французскими властями в самостоятельную административно-территориальную единицу и провозглашенном

В период французского мандата проникновение в Ливан европейской культуры становится наиболее интенсивным. К 20-30-м годам относится расцвет франкоязычной и англоязычной ливанской литературы, как художественной, так и научно-публицистической. Ключевыми фигурами в ливанской художественной литературе в этот период остаются представители сиро-амери-канской школы: Амин ар-Рейхани (до 1940 г.), Джебран Халиль Джебран (до 1931 г.), Михаил Нуайме, Илья Абу-Мады. Получают известность и литераторы, не связанные с эмиграцией, такие как Бишара аль-Хури, Ильяс Абу-Шабака, Халиль Таки ад-Дин, Тауфик Йусуф Аввад. Одни из них стремятся к реалистическому изображению действительности, другие склоняются к роман-тизму и символизму.

Бейрут в 1930-е годы

Послевоенные эссе и очерки Амина ар-Рейхани, вошедшие в третий и четвертый

Послевоенные эссе и очерки Амина ар-Рейхани, вошедшие в третий и четвертый

Окончательно обосновавшись в 1923 г. в Ливане, ар-Рейхани совершает еще несколько путешествий, описанных им в книге «Сердце Ирака» (Кальб аль-Ирак, 1935) и в вышедших посмертно «Сердце Ливана» (Кальб Любнан, 1947) и «Дальнем Западе» (аль-Магриб аль-акса, 1952).

Свое жизненное кредо писатель сформулировал в 1935 г. следующими словами: «Моя цель – пером, словом и делом со всей энергией добиваться освобождения человека от оков невежества, страха и нищеты, облегчать человеческие страдания; стремиться к тому, чтобы у людей рассеялись иллюзии и заблуждения во взглядах, в политических, социальных и религиозных учениях».

Амин ар-Рейхани

Ар-Рейхани во время

путешествия в Аравию

Современное издание

«Арабских монархов»

В миропонимании Джебрана Халиля Джебрана еще в годы войны начинают преобладать

В миропонимании Джебрана Халиля Джебрана еще в годы войны начинают преобладать

К началу 20-х годов Джебран становится одним из ведущих деятелей художественного и интеллектуального авангарда арабской эмиграции, законодателем вкусов сиро-американской школы. Сплотившаяся вокруг него еще в годы войны группа арабских литераторов и издателей (Насиб Арида, Абд аль-Масих Хаддад, Ильяс Абу-Мады, Михаил Нуайме, Рашид Айюб) оформляется в 1920 г. в «Лигу пера» (ар-Рабита аль-каламиййа), председателем которой становится сам Джебран, а секретарем – Нуайме. Основной целью Лиги стало преодоление консерватизма в арабской литературе, поиск новых форм и способов художественного выражения. Творчество членов Лиги оказало огромное влияние на литературную жизнь всего арабского мира.

Сам Джебран после войны пишет только на английском; выходят его художественно-философские сочинения «Пророк» (The Prophet, 1924), «Песок и пена» (Sand and Foam, 1924), «Иисус, сын человеческий» (Jesus Son of Man, 1928), «Боги земли» (The Earth Gods, 1932), «Сад пророка» (The Garden of the Prophet, 1932). В них писатель создает идеальное царство любви, красоты и всеобщей гармонии, являющееся выражением его пантеистических взглядов и ощущения собственной профетической миссии. Далек от канонического истолкования созданный Джебраном образ Иисуса – у него это борец, бунтарь и человек, а не сын Божий.

Михаил Нуайме в 20-30-е годы издает насколько сборников лирических стихов на

Михаил Нуайме в 20-30-е годы издает насколько сборников лирических стихов на

Тесную связь с «Лигой пера» поддерживал самый известный ливанский поэт-эмигрант Илья Абу-Мады (1889-1957). Первый сборник стихов, не получивший признания, он опубликовал еще в 1911 г., пребывая в Александрии. Успех же пришел к нему после переезда в США, где он издал свой второй сборник «Диван Абу-Мады» (1919). Стихи в этом сборнике, вполне традиционные по форме, были полны новых мыслей и идей, во многом почерпнутых у Джебрана и Нуайме. В стихах своих последующих сборников «Ручьи» (аль-Джадавиль, 1927) и «Заросли» (аль-Хама’иль, 1946) поэт уже обращается к свободным поэтическим формам, наполняя их философским содержанием, яркой образностью, идеями гуманизма и любви к жизни.

Михаил Нуайме

Современное издание

книги М. Нуайме

о Джебране

Илья Абу-Мады

Под влиянием литераторов сиро-американской школы, египетских «обновителей» и в результате знакомства

Под влиянием литераторов сиро-американской школы, египетских «обновителей» и в результате знакомства

Ильяс Абу-Шабака

Современные издания

произведений Аввада

Среди ливанских поэтов-романтиков в конце 20-х годов выделяется группа, испытывающая сильное влияние французского символизма, в частности – Альбера Самэна (1859-1900). Основоположником ливанского символизма считается Адиб МазхарСреди ливанских поэтов-романтиков в конце 20-х годов выделяется группа, испытывающая сильное влияние французского символизма, в частности – Альбера Самэна (1859-1900). Основоположником ливанского символизма считается Адиб Мазхар (1898-1928); виднейшие его представители – Йусуф ГасубСреди ливанских поэтов-романтиков в конце 20-х годов выделяется группа, испытывающая сильное влияние французского символизма, в частности – Альбера Самэна (1859-1900). Основоположником ливанского символизма считается Адиб Мазхар (1898-1928); виднейшие его представители – Йусуф Гасуб (1893-1972) и Саид Акль (р. 1912). Их творчество глубоко индивидуалистично, в чем нашла отражение смятенность духа арабской интеллигенции тех лет. В их стихах постоянно присутствует опасность «прозаизации поэзии», за что молодых поэтов упрекают мэтры – аль-Аккад и Таха Хусейн.

Саид Акль

Ярким представителем романтического направления в палестинской поэзии тех лет был Мутлак

Ярким представителем романтического направления в палестинской поэзии тех лет был Мутлак

В 20-е годы обновительное движение в литературе началось и в Палестине, затронув в первую очередь поэзию. Самым известным поэтом в это и последующее десятилетие здесь стал Ибрахим Тукан (1905-1941), автор чрезвычайно ярких стихов, очень точно выражавших мысли и чаяния большинства палестинцев в условиях протектората. В изображении текущих социально-полити-ческих проблем Ибрахим Тукан мастерски использовал сочетание трагических и комических интонаций, придававшее его стихам необыкновенную легкость и живость.

В 40-е годы в палестинской поэзии впервые прозвучали напоминавшие стансы стихи Фадвы Тукан (1917-2003), сестры Ибрахима Тукана, которая шокировала читателей глубоко личными переживаниями женщины, ставшей жертвой косных традиций и не желающей подчиняться этим традицям.

Арабская демонстрация в Иерусалиме, 1920 г.

Ибрахим Тукан

М. Абд аль-Халик

А.-Р. Махмуд

Фадва Тукан

Что касается палестинской прозы, то современные жанры начали формироваться в ней

Что касается палестинской прозы, то современные жанры начали формироваться в ней

Халиль Бейдас

Ахмед Шакер аль-Карми, служивший в годы Первой мировой войны и после нее редактором нескольких газет и журналов, выходивших в Мекке, Каире и Дамаске, переводил с английского языка О. Уайлда, М. Твена, а также Мопассана, Толстого и Чехова – с английских переводов. Джамиль аль-Бахри издавал в 20-е годы в Хайфе культурно-литературный журнал «аз-Зухур» и руководил театральной студией, ставившей написанные или адоптированные им пьесы. Всего ему принадлежит 12 пьес, среди которых наиболее значительны «Любимая родина» (аль-Ватан аль-махбуб, 1923), «Изменник» (аль-Ха’ин, 1924) и «Ради чести» (Фи сабиль аш-шараф, 1926).

Джамиль аль-Бахри

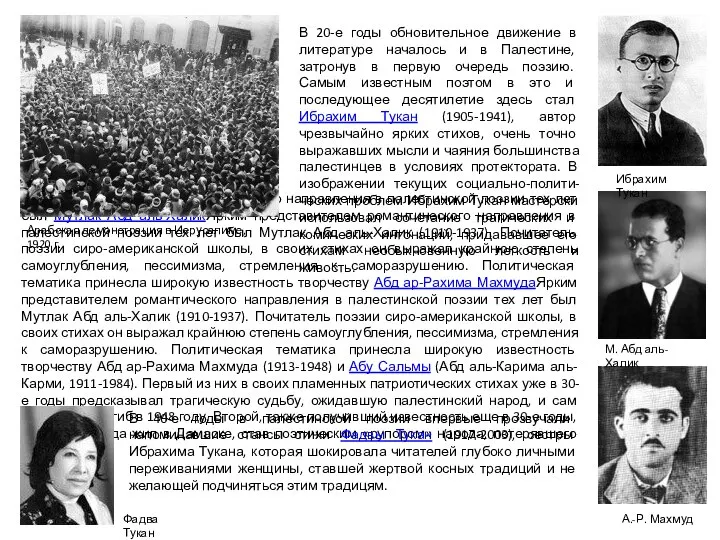

Становление жанра новеллы в палестинской литературе в 30-е годы связано с

Становление жанра новеллы в палестинской литературе в 30-е годы связано с

Вверху: Яффа, 1930-е годы

Справа: современное

издание романа

«Воспоминания курицы»

Выходят и написанные в просветительской манере произведения «большой» прозы: историко-патриотический роман Рукса аль-Узейзи (1903-2004) «Сыны Гассанидов и Ибрахим-паша» (Абна’ аль-Гасасина ва-Ибрахим-баша, 1937), социально-нравственный роман Тайсира Зубйана (1901-1978) «Где защитники добродетели?» (Айна хумат аль-фадыля, 1945), посвященный женской теме, роман Исхака Мусы аль-Хусейни (1904-1990) «Воспоминания курицы» (Музаккарат даджаджа, 1943), в иносказательной форме изображающий социально-политическую ситуацию в послевоенной Палестине.

Сразу после палестинской трагедии 1948 года в Аммане выходит роман Абд аль-Халима Аббаса (1913-1979) «Девушка из Палестины» (Фатат мин Фалястын, 1949), который принято считать первым реалистическим палестинским романом. В нем рассказывается история становления личности сельской девушки Фадвы, умело вписанная в социально-исторический контекст (проблемы сельской жизни, архаичных традиций, социальная модернизация в городе, события 1948 года, вынужденная эмиграция), который и формирует личность героини.

В Сирии в условиях французского мандата, как и в Ливане, с

В Сирии в условиях французского мандата, как и в Ливане, с

Важным событием в культурной жизни Сирии стало основание в 1919 г. Арабской академии наук в Дамаске во главе с Мухаммедом Курд АлиВажным событием в культурной жизни Сирии стало основание в 1919 г. Арабской академии наук в Дамаске во главе с Мухаммедом Курд Али (1876-1953), видным сирийским ученым-просветителем, получившим широкую известность еще в конце XIX века. Академия и ее печатный орган – журнал «Маджаллят аль-маджма‘ иль-ильми аль-араби» (с 1921 г.) стали средоточием местных научных и литературных сил, продолжавших просветительские традиции XIX века. Члены Академии особенно активно занимались возрождением арабо-мусульманского культурного наследия; в частности, они опубликовали большое число исследований творчества средневековых арабских поэтов и прозаиков. Мухаммед Курд Али стал и первым ректором нового Дамасского университета, открытого в 1923 г. (прежний, состоявший из двух факультетов, был создан в 1903 г.). В 1921 г. в Дамаске появилась первое крупное писательское объединение «Литературная ассоциация» (ар-Рабита аль-адабиййа), которое возглавил известный поэт Халиль Мардам-бек (1895-1959). Активно в это время развивается сирийская пресса: в 20-30-е годы выходило около четырех сотен изданий (по большей части в Дамаске и Халебе), и хотя век каждого из них был, как правило, недолгим, в своей совокупности они сыграли значительную роль в развитии национальной литературы. На страницах газет и журналов велись споры между «традиционалистами», приверженцами старых литературных норм, и «новаторами», находившимися под влиянием литературы стран Запада, печатались переводы иностранных рассказов и собственных, сирийских.

Дамасский университет, 1925 г.

Мухаммед Курд Али

Халиль Мардам-бек

Ведущим направлением в сирийской литературе 20-40-х годов стал романтизм, пронизанный пафосом

Ведущим направлением в сирийской литературе 20-40-х годов стал романтизм, пронизанный пафосом

Трудноразрешимый конфликт «личности» и «общества», особенно в условиях архаичных общественных устоев и политической несвободы, порождая романтическое «двоемирие», заставлял многих сирийских поэтов искать свой эстетический, гуманистический и общественный идеал «за пределами» национальной реальности. Они обращали свой взор либо в далекое прошлое, либо в метафорическое настоящее, воплощая его в пейзажах, соответствующих поэтическому мироощущению, или во внутренний мир своей души, мятущейся и бунтующей, порой взывающей к небу, порой ожидающей смерти как избавления от страданий земных.

Мухаммед аль-Бизм

Васфи аль-Курунфули

Омар Абу-Риша

Романтические настроения проявляются в 20-е годы и в начавшей свое формирование

Романтические настроения проявляются в 20-е годы и в начавшей свое формирование

М.С. Абу-Ганима и его

сборник рассказов

Как и в Египте, общественный интерес к национально-исторической проблематике в Сирии дал импульс к рождению сирийского исторического романа. Его родоначальником по праву считается Ма‘руф аль-Арнаут (1892-1948), находившийся в центре литературной жизни страны 20-40-х годов. Первыми произведениями аль-Арнаута стали героико-романтические пьесы: «Джамаль-паша кровавый» (Джамаль-баша ас-саффах, 1916) и «Мечты и слезы» (аль-Ахлям ва-д-думу‘, 1929), посвященные соответственно событиям Первой мировой войны и временам Реконкисты.

Далее последовали исторические романы аль-Арнаута: трилогия «Господин курайшитов» (Саййид курайш, 1929), «Омар ибн аль-Хаттаб» (1936), «Тарик ибн Зийад» (1941) и «Дева Фатыма» (Фатыма аль-батуль, 1942). Написанные в просветительской манере Дж. Зейдана, романы аль-Арнаута отличались, однако, многоплановостью, насыщенностью сюжетными линиями, именами и событиями и гораздо большим, чем у Зейдана, историко-культурным колоритом, что принесло автору известность среди западных ориенталистов.

Появление первых сирийских романов на современные темы связано с именем Шакиба

Появление первых сирийских романов на современные темы связано с именем Шакиба

Этот дневник составляет содержание романа «Радуга»; из дневника герой узнает о том, как мечты немецкой девушки о «волшебном Востоке» сменились отвращением к убожеству этого самого Востока. Здесь писатель, несомненно, отразил собственное восприятие арабской действительности после своего длительного пребывания в Европе. Смерть же ребенка, рожденного немкой от араба, будто призвана символизировать нежизнеспособность какого-либо синтеза двух цивилизаций.

Два следующих романа аль-Джабери – «Игра судьбы» (Кадар йальху,1939) и «Радуга» (Каус кузах, 1946) – также имеют автобиографические черты и также посвящены «встрече двух миров». В романе «Игра судьбы» герой-повествователь, сириец, рассказывает, как учился в Германии и встречался с немецкой девушкой. Потом он вернулся на родину, зная, что его подруга ждет от него ребенка. Через 12 лет он случайно встречает бывшую подругу - она теперь работает танцовщицей в одном из бейрутских кабаре. Она рассказывает, что их ребенок умер от туберкулеза, и сама она также смертельно больна. Умирая, она отдает сирийцу свой дневник.

Портрет аль-Джабери

и современное издание

романа «Алчность»

В 30-40-е годы распространение среди ливанской и сирийской интеллигенции получают идеи

В 30-40-е годы распространение среди ливанской и сирийской интеллигенции получают идеи

Одним из зачинателей сирийского реалистического рассказа стал Али ХулькиОдним из зачинателей сирийского реалистического рассказа стал Али Хульки (1911-1984), входивший в круг литераторов, объединившихся вокруг журнала «ат-Талиʻа». В качестве сюжетов писатель сначала использовал реальные случаи из жизни, что придавало его рассказам большую степень реалистичности; также он стремился к изображению внутреннего мира героя, вводил в повествование диалоги и монологи. Основной же темой рассказов его сборника «Весна и осень» (ар-Рабиʻ ва-ль-хариф, 1931) стало критическое изображение традиционных общественных устоев, ставших анахронизмами. Социальная проблематика, столкновение консервативных и новых жизненных явлений, изображение жизни разных слоев сирийского общества определили содержание рассказов Мухаммеда ан-Наджжара (1900-1961), составивших сборники «Во дворцах Дамаска» (Фи кусур Димашк, 1937) и «Нашептывания папируса» (Хамасат барди). Этим рассказам, близким в сюжетном отношении к репортажу или очерку, присущ выразительный национальный колорит, в частности, речь персонажей насыщена специфическими народными выражениями и оборотами. Основой сюжетов ан-Наджжара обычно служит случайное событие, и внутреннее состояние героев остается вне интересов автора.

Дамаск в 1940-е годы

Социально-нравственная проблематика и ее реалистическое отражение стали чертой творчества Фуада аш-ШайибаСоциально-нравственная

Социально-нравственная проблематика и ее реалистическое отражение стали чертой творчества Фуада аш-ШайибаСоциально-нравственная

Мишель

Афляк

Насиб

аль-Ихтийар

Сельма аль-Хафар

аль-Кузбари

Видад

ас-Сакакини

Абд ас-Салям

аль-Уджейли

В 30-40-е годы вместе с ростом в Дамаске и Халебе числа небольших театральных трупп появляются авторы, специализирующиеся в области драматургии. Ахмед Таки ад-Дин, Омар Абу-Риша, Саляма УбейдВ 30-40-е годы вместе с ростом в Дамаске и Халебе числа небольших театральных трупп появляются авторы, специализирующиеся в области драматургии. Ахмед Таки ад-Дин, Омар Абу-Риша, Саляма Убейд (1921-1984), Бадр ад-Дин аль-ХамедВ 30-40-е годы вместе с ростом в Дамаске и Халебе числа небольших театральных трупп появляются авторы, специализирующиеся в области драматургии. Ахмед Таки ад-Дин, Омар Абу-Риша, Саляма Убейд (1921-1984), Бадр ад-Дин аль-Хамед (1897-1961), Анвар аль-Аттар, Фуад аль-ХатыбВ 30-40-е годы вместе с ростом в Дамаске и Халебе числа небольших театральных трупп появляются авторы, специализирующиеся в области драматургии. Ахмед Таки ад-Дин, Омар Абу-Риша, Саляма Убейд (1921-1984), Бадр ад-Дин аль-Хамед (1897-1961), Анвар аль-Аттар, Фуад аль-Хатыб (1883-1957) и Аднан Мардам-бекВ 30-40-е годы вместе с ростом в Дамаске и Халебе числа небольших театральных трупп появляются авторы, специализирующиеся в области драматургии. Ахмед Таки ад-Дин, Омар Абу-Риша, Саляма Убейд (1921-1984), Бадр ад-Дин аль-Хамед (1897-1961), Анвар аль-Аттар, Фуад аль-Хатыб (1883-1957) и Аднан Мардам-бек (1917-1988) пишут романтические героико-патриотические пьесы в стихах или в прозе на темы средневековой и новой истории арабов. Источником большинства прозаических пьес Халиля аль-Хиндави и пьес в стихах Ахмеда Сулеймана аль-АхмедаВ 30-40-е годы вместе с ростом в Дамаске и Халебе числа небольших театральных трупп появляются авторы, специализирующиеся в области драматургии. Ахмед Таки ад-Дин, Омар Абу-Риша, Саляма Убейд (1921-1984), Бадр ад-Дин аль-Хамед (1897-1961), Анвар аль-Аттар, Фуад аль-Хатыб (1883-1957) и Аднан Мардам-бек (1917-1988) пишут романтические героико-патриотические пьесы в стихах или в прозе на темы средневековой и новой истории арабов. Источником большинства прозаических пьес Халиля аль-Хиндави и пьес в стихах Ахмеда Сулеймана аль-Ахмеда (1926-1993) становится греческая мифология. В жанре социальной пьесы, особенно в социальной комедии лучшие произведения принадлежат перу Мурада ас-Сиба‘и (1914-2001), творившего особенно плодотворно в период с 1935 по 1945 г.

Как и египетские неоклассики, эти поэты сохраняли в целом форму классического

Как и египетские неоклассики, эти поэты сохраняли в целом форму классического

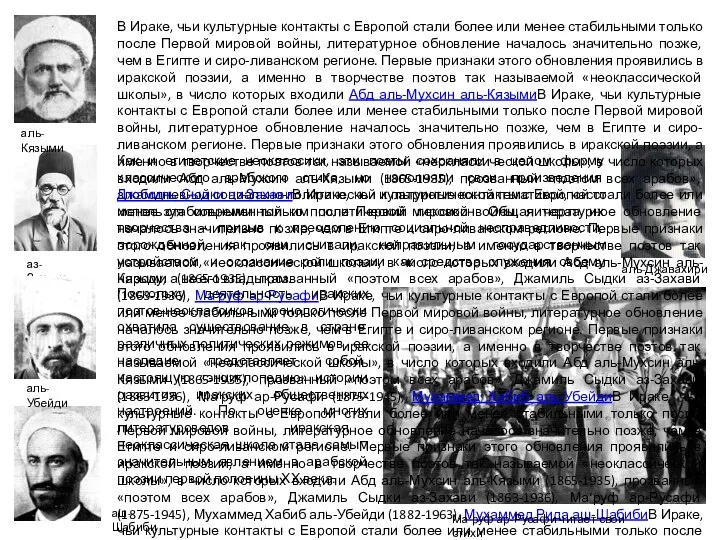

В Ираке, чьи культурные контакты с Европой стали более или менее стабильными только после Первой мировой войны, литературное обновление началось значительно позже, чем в Египте и сиро-ливанском регионе. Первые признаки этого обновления проявились в иракской поэзии, а именно в творчестве поэтов так называемой «неоклассической школы», в число которых входили Абд аль-Мухсин аль-КязымиВ Ираке, чьи культурные контакты с Европой стали более или менее стабильными только после Первой мировой войны, литературное обновление началось значительно позже, чем в Египте и сиро-ливанском регионе. Первые признаки этого обновления проявились в иракской поэзии, а именно в творчестве поэтов так называемой «неоклассической школы», в число которых входили Абд аль-Мухсин аль-Кязыми (1865-1935), прозванный «поэтом всех арабов», Джамиль Сыдки аз-ЗахавиВ Ираке, чьи культурные контакты с Европой стали более или менее стабильными только после Первой мировой войны, литературное обновление началось значительно позже, чем в Египте и сиро-ливанском регионе. Первые признаки этого обновления проявились в иракской поэзии, а именно в творчестве поэтов так называемой «неоклассической школы», в число которых входили Абд аль-Мухсин аль-Кязыми (1865-1935), прозванный «поэтом всех арабов», Джамиль Сыдки аз-Захави (1863-1936), Ма‘руф ар-РусафиВ Ираке, чьи культурные контакты с Европой стали более или менее стабильными только после Первой мировой войны, литературное обновление началось значительно позже, чем в Египте и сиро-ливанском регионе. Первые признаки этого обновления проявились в иракской поэзии, а именно в творчестве поэтов так называемой «неоклассической школы», в число которых входили Абд аль-Мухсин аль-Кязыми (1865-1935), прозванный «поэтом всех арабов», Джамиль Сыдки аз-Захави (1863-1936), Ма‘руф ар-Русафи (1875-1945), Мухаммед Хабиб аль-УбейдиВ Ираке, чьи культурные контакты с Европой стали более или менее стабильными только после Первой мировой войны, литературное обновление началось значительно позже, чем в Египте и сиро-ливанском регионе. Первые признаки этого обновления проявились в иракской поэзии, а именно в творчестве поэтов так называемой «неоклассической школы», в число которых входили Абд аль-Мухсин аль-Кязыми (1865-1935), прозванный «поэтом всех арабов», Джамиль Сыдки аз-Захави (1863-1936), Ма‘руф ар-Русафи (1875-1945), Мухаммед Хабиб аль-Убейди (1882-1963), Мухаммед Рида аш-ШабибиВ Ираке, чьи культурные контакты с Европой стали более или менее стабильными только после Первой мировой войны, литературное обновление началось значительно позже, чем в Египте и сиро-ливанском регионе. Первые признаки этого обновления проявились в иракской поэзии, а именно в творчестве поэтов так называемой «неоклассической школы», в число которых входили Абд аль-Мухсин аль-Кязыми (1865-1935), прозванный «поэтом всех арабов», Джамиль Сыдки аз-Захави (1863-1936), Ма‘руф ар-Русафи (1875-1945), Мухаммед Хабиб аль-Убейди (1882-1963), Мухаммед Рида аш-Шабиби (1889-1965), Али аш-ШаркиВ Ираке, чьи культурные контакты с Европой стали более или менее стабильными только после Первой мировой войны, литературное обновление началось значительно позже, чем в Египте и сиро-ливанском регионе. Первые признаки этого обновления проявились в иракской поэзии, а именно в творчестве поэтов так называемой «неоклассической школы», в число которых входили Абд аль-Мухсин аль-Кязыми (1865-1935), прозванный «поэтом всех арабов», Джамиль Сыдки аз-Захави (1863-1936), Ма‘руф ар-Русафи (1875-1945), Мухаммед Хабиб аль-Убейди (1882-1963), Мухаммед Рида аш-Шабиби (1889-1965), Али аш-Шарки (1892-1964), Мухаммед Махди аль-Джавахири (1899-1997).

Поскольку деятельность иракских поэтов-неоклассиков хронологически охватила существование в стране различных политических режимов, ее наследие представляет собой настоящую «энциклопедию» истории развития иракских общественных настроений. По оценке многих литературоведов иракская неоклассическая школа стала самым значительным явлением в арабской поэзии первой половины ХХ века.

аль-Кязыми

аз-Захави

аль-Убейди

аш-Шабиби

аль-Джавахири

Ма‘руф ар-Русафи читает свои стихи

На рубеже XIX-XX веков иракцы познакомились с театральным искусством – в

На рубеже XIX-XX веков иракцы познакомились с театральным искусством – в

Вторая часть повести целиком построена на эпистолярном материале: герой пишет друзьям письма, в которых рассуждает о бедности крестьянства, о вредных архаичных традициях, призывая друзей создать собственную газету, призванную служить воспитанию масс. Несмотря на свою сюжетную и художественно-выразительную слабость, повесть «Джаляль Халед» способствовала развитию в Ираке революционно-демократических настроений и заложила основы для формирования в будущей литературе Ирака нового жанра – романа идей. Махмуд Ахмед ас-Сеййид является также одним из первых иракских новеллистов; ему принадлежит сборник рассказов «Невзгоды» (ан-Накабат, 1922).

Первые образцы «большой» художественной прозы современного типа в Ираке принадлежат журналисту-фельетонисту Махмуду Ахмеду ас-Сеййиду (1901-1937), человеку смешанных арабо-индийских кровей, увлеченному левыми идеями. Первые его две сентиментально-приключенческие повести – «Ради женитьбы» (Фи сабиль аз-завадж, 1921) и «Участь слабых» (Масыр ад-ду‘афа’, 1922) – имеют сюжетную модель и повествовательный стиль арабских сказок; третья же повесть – «Джаляль Халед» (1928), принесшая молодому литератору широкую известность, относится к совсем к иному типу литературы. Первая часть повести представляет собой описание путешествия главного героя – во многом автобиографичного – по Индии; его дорожные впечатления и встречи дают автору повод высказаться по множеству злободневных проблем: от роли коммунистических идей в революционном процессе Европы и Азии до научной обоснованности главных положений дарвинизма и вреда, наносимого социальному прогрессу служителями религиозных культов.

С. Файди

М. А. ас-Сеййид

Заметный след в «большой» просветительской прозе Ирака оставил Джа‘фар аль-Халили (1904-1985).

Заметный след в «большой» просветительской прозе Ирака оставил Джа‘фар аль-Халили (1904-1985).

В формировании реалистического направления в иракской литературе важную роль сыграл журнал «аль-Маджалля», который издавался с 1938 г. сначала в Мосуле, а затем в Багдаде и группировал вокруг себя левую интеллигенцию. В этом журнале печатались произведения многих зачинателей иракской реалистической новеллы, таких как Абд аль-Хакк ФадельВ формировании реалистического направления в иракской литературе важную роль сыграл журнал «аль-Маджалля», который издавался с 1938 г. сначала в Мосуле, а затем в Багдаде и группировал вокруг себя левую интеллигенцию. В этом журнале печатались произведения многих зачинателей иракской реалистической новеллы, таких как Абд аль-Хакк Фадель (1911-1992), Наджиб Фадель, Йусуф аль-Хаджж Ильяс, Шалум Дарвиш (1913-1997), Абд аль-Маджид Лутфи и Зу-н-Нун Аййуб, из которых двое последних сыграли особенно заметную роль в становлении иракской реалистической прозы.

Журнал «аль-Маджалля»

Багдад, 1937 г.

Абд аль-Маджид Лутфи (1908-1992) в ранних своих рассказах проявил себя как романтик, склонный к сентиментальному изображению печальных пейзажей и человеческих страданий, и бунтующий против несправедливого общественного устройства. Позже он перешел к более реалистическому бытописательству, и его сборник «Сердце матери» (Кальб аль-умм, 1940) составили очень разнохарактерные рассказы, по большей части посвященные трагическим женским судьбам.

Зу-н-Нуна Аййуба (1908-1988) вообще можно назвать создателем иракской реалистической прозы. С

Зу-н-Нуна Аййуба (1908-1988) вообще можно назвать создателем иракской реалистической прозы. С

К концу 40-х годов относится рождение в Ираке так называемой «свободной поэзии» (аш-ши‘р аль-хурр), отличающейся от классической разным количеством стоп в стихотворной строке (бейт) и нерегулярной рифмой. Зачинателями этого типа поэзии стали Назик аль-Маля’ика К концу 40-х годов относится рождение в Ираке так называемой «свободной поэзии» (аш-ши‘р аль-хурр), отличающейся от классической разным количеством стоп в стихотворной строке (бейт) и нерегулярной рифмой. Зачинателями этого типа поэзии стали Назик аль-Маля’ика (1922-2007) и Бадр Шакер ас-Саййаб (1926-1964), оба поклонники английских поэтов-романтиков. Сборники «Осколки и пепел» (Шазайа ва-рамад, 1949) Назик аль-Маля’ика и «Легенды» (Асатыр, 1950) ас-Саййаба вызвали массу откликов, как положительных, так и негативных, со стороны читателей и критики. Инициатива была подхвачена рядом молодых иракских поэтов, и скоро новый способ стихосложения распространился по всему арабскому миру, укрепив литературную репутацию Ирака как «царства поэзии».

Назик аль-Маля’ика

Бадр Шакер ас-Саййаб

БАЗОВАЯ РУССКОЯЗЫЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА (ИССЛЕДОВАНИЯ)

Акбарова М.Х. Сирийский рассказ. Становление и пути развития.

БАЗОВАЯ РУССКОЯЗЫЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА (ИССЛЕДОВАНИЯ)

Акбарова М.Х. Сирийский рассказ. Становление и пути развития.

Али-заде Э.А. История литературы Сирии XIX – XX веков. М.: Восточная литература, 2007.

Бахшалиева Г.Б. Абд ас-Салам аль-Уджейли: очерк жизни и творчества. Баку: ЭЛМ, 1989.

Долинина А.А. Арабески: Избранные научные статьи. СПб.: Нестор-История, 2010.

Имангулиева А.Н. «Ассоциация пера» и Михаил Нуайме. СПб: Изд-во С.-Петербургского университета, 2011.

Ковыршина Н.Б. Проза Иордании. М.: Изд-во РУДН, 2005.

Крачковский И.Ю. Избранные сочинения. В 6-ти тт. Т.3. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1956.

Левин З.И. Философ из Фурейки. М.: Наука, 1965.

Николаева М.В. Гора и метафора. Очерк исторического развития литературы Ливана. М.: ИВ РАН, 1999.

Сафронов В.В. Новая арабская литература. М., 1996.

Соловьев В., Фильштинский И., Юсупов Д. Арабская литература. М.: Наука, 1964.

Тимофеев И.В. «Новая поэзия» в зеркале арабской критики 60-х годов // Литературы зарубежной Азии в современную эпоху. М.: Наука, 1975. С. 323-335.

Чуков Б.В. С веком наравне: история арабской литературы в Иракском королевстве и Иракской Республике. М.: Академия гуманитарных исследований, 2006.

Чуков Б.В. Стать с веком наравне. История арабской литературы в Ираке. М.: ИВ РАН, 1997.

Юсупов Д.И. Творческий путь Омара Фахури. М.: Издательство восточной литературы, 1958.

20141021_prezentatsiyav_mire_prirody

20141021_prezentatsiyav_mire_prirody Команда Знатоки родного края

Команда Знатоки родного края КНИГИ ДЕКАБРЬ

КНИГИ ДЕКАБРЬ Лэпбук на тему: Говорим по татарскиТатарча сөйләшәбез

Лэпбук на тему: Говорим по татарскиТатарча сөйләшәбез Совершенствование транспортной системы города Москва

Совершенствование транспортной системы города Москва Бытовые электроприборы

Бытовые электроприборы Сдержанность в речи

Сдержанность в речи Охрана труда оператора автозаправочной станции

Охрана труда оператора автозаправочной станции Медиакорпорация News Corporation (США): история и настоящее

Медиакорпорация News Corporation (США): история и настоящее Оценка влияния различных механик акций на продажи на маркетплейсе

Оценка влияния различных механик акций на продажи на маркетплейсе 20120424_recenziya

20120424_recenziya Дослідження процесу очищення яблучного соку в енергозбережних технологіях

Дослідження процесу очищення яблучного соку в енергозбережних технологіях Ne_otnimayte_solntse_u_detey

Ne_otnimayte_solntse_u_detey Новые формы культурно-досуговой деятельности в условиях самоизоляции и карантина

Новые формы культурно-досуговой деятельности в условиях самоизоляции и карантина Пути повышения коррозионной стойкости трубопровода в районе Крайнего Севера

Пути повышения коррозионной стойкости трубопровода в районе Крайнего Севера Конструирование воротников

Конструирование воротников Строительные материалы. Керамические материалы и изделия

Строительные материалы. Керамические материалы и изделия Stunde 1

Stunde 1 Мало- много, один – много, столько же

Мало- много, один – много, столько же Каменный уголь

Каменный уголь Фантазии из муки, соли и воды!

Фантазии из муки, соли и воды! blok._primenenie_prostykh_mekhanizmov

blok._primenenie_prostykh_mekhanizmov Крым - наш край родной

Крым - наш край родной МИД И NB11 (1)

МИД И NB11 (1) Сдк п. Тоновка приглашает всех на веселое новогоднее шоу И снова здравствуйте

Сдк п. Тоновка приглашает всех на веселое новогоднее шоу И снова здравствуйте Материалы для дистанционной поддержки учащихся по дополнительной программе

Материалы для дистанционной поддержки учащихся по дополнительной программе Проект Эльба

Проект Эльба Большой театр

Большой театр