Содержание

- 2. СОДЕРЖАНИЕ 1. Введение. 2.Общее понятие. 3.Методы выделения сигнала из смеси с шумами. 4.Описание каждого метода. 5.Применение.

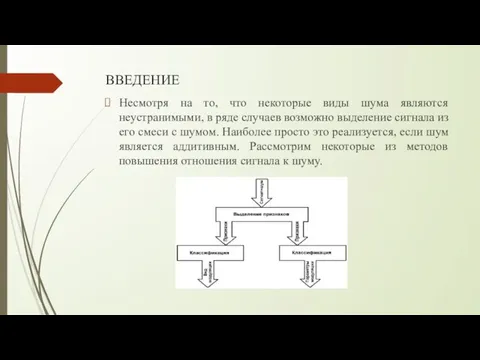

- 3. ВВЕДЕНИЕ Несмотря на то, что некоторые виды шума являются неустранимыми, в ряде случаев возможно выделение сигнала

- 4. Методы выделения сигнала из смеси с шумами Борьба с шумами и помехами является основной задачей во

- 5. Рассмотрим сущность синхронного детектирования на примере регистрации сигналов ядерного магнитного резонанса (ЯМР). Регистрация сигнала магнитного резонанса

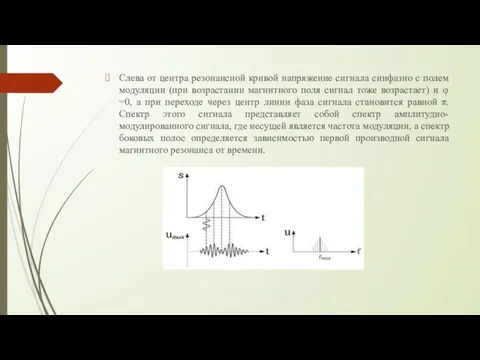

- 7. Слева от центра резонансной кривой напряжение сигнала синфазно с полем модуляции (при возрастании магнитного поля сигнал

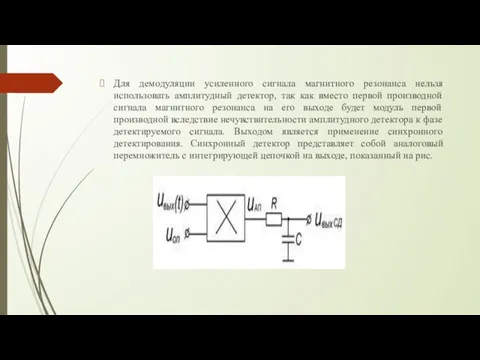

- 8. Для демодуляции усиленного сигнала магнитного резонанса нельзя использовать амплитудный детектор, так как вместо первой производной сигнала

- 9. Заключение Из приведенного исследования взаимной корреляционной функции, полученной интегрированием по промежутку конечной длины, нельзя сделать никаких

- 11. Скачать презентацию

Автоматическое управление торможением на участке Саратов I – Трофимовский I

Автоматическое управление торможением на участке Саратов I – Трофимовский I Экономические основы производства. Накладные расходы

Экономические основы производства. Накладные расходы Электрооборудование токарных сtahкob

Электрооборудование токарных сtahкob Интерактивная познавательная игра Рождественский калейдоскоп

Интерактивная познавательная игра Рождественский калейдоскоп Царство животные

Царство животные алгебраических выражений

алгебраических выражений 20140616_impressionizm

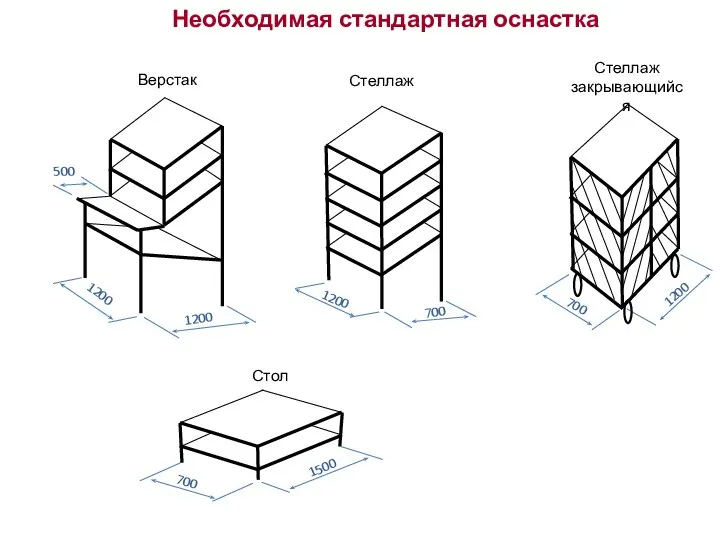

20140616_impressionizm Необходимая стандартная оснастка

Необходимая стандартная оснастка either-or-neither-nor-not-only-but-also-both-and-grammar-guides

either-or-neither-nor-not-only-but-also-both-and-grammar-guides Понятие о технологии деревянного строительства

Понятие о технологии деревянного строительства объявление

объявление Дебитометрические исследования скважин. (Лекция 3)

Дебитометрические исследования скважин. (Лекция 3) День святых жён - мироносиц

День святых жён - мироносиц Производство стали

Производство стали Оснащение для малярных работ

Оснащение для малярных работ Классификация, устройство и характерные неисправности поршневых компрессоров

Классификация, устройство и характерные неисправности поршневых компрессоров Ночная сорочка. Проект по технологии. (7 класс)

Ночная сорочка. Проект по технологии. (7 класс) Общие понятия о зданиях и сооружениях требования, предъявляемые к зданиям (тема 4.1)

Общие понятия о зданиях и сооружениях требования, предъявляемые к зданиям (тема 4.1) В некотором царстве

В некотором царстве Таинство Венчания

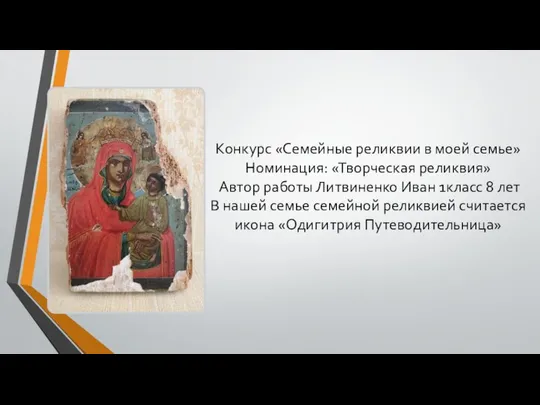

Таинство Венчания Конкурс Семейные реликвии в моей семье

Конкурс Семейные реликвии в моей семье ImmiAccount enhancements

ImmiAccount enhancements Энергосберегающие мероприятия. Подтема 4. Классификация мероприятий по энергоэффективности

Энергосберегающие мероприятия. Подтема 4. Классификация мероприятий по энергоэффективности 20111108_zagadki_o_lete_chast_2

20111108_zagadki_o_lete_chast_2 Общие сведения о бетонных и железобетонных конструкциях

Общие сведения о бетонных и железобетонных конструкциях Весело карандаш учитель лисица

Весело карандаш учитель лисица Псих срс Аутизм

Псих срс Аутизм Почетные граждане и знаменитые люди п. Уразова

Почетные граждане и знаменитые люди п. Уразова