Содержание

- 2. Характеристика грунтов и способы их разработки. Классификация и общая характеристика рабочего оборудования спасательной техники. Классификация, характеристика

- 3. Литература: Учебники "Машины инженерного вооружения", кн.1, 2, 4, Воениздат, М-86. Васильченков В.Ф.,Военные гусеничные машины, часть 1

- 4. 1. Характеристика грунтов и способы их разработки.

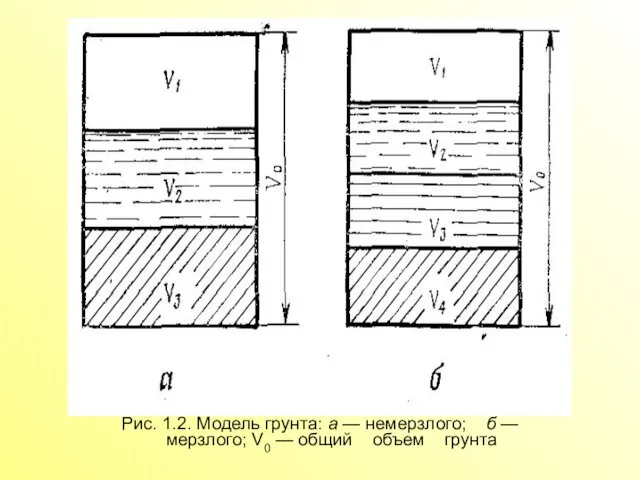

- 6. Рис. 1.2. Модель грунта: а — немерзлого; б — мерзлого; V0 — общий объем грунта

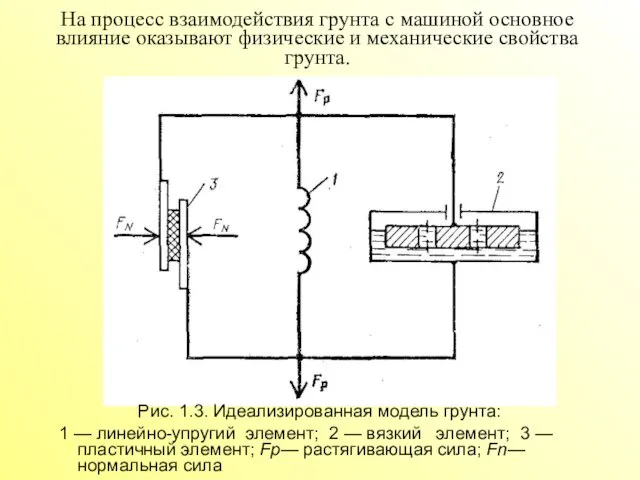

- 7. Рис. 1.3. Идеализированная модель грунта: 1 — линейно-упругий элемент; 2 — вязкий элемент; 3 — пластичный

- 8. Под физическими свойствами подразумеваются те свойства, которые отражают физическое состояние грунта. К ним относятся: - плотность,

- 9. Плотность — это отношение массы грунта т при естественной влажности к его объему V: ρг =

- 10. Влажность — это отношение массы воды, содержащейся в порах некоторого объема грунта, к массе грунта, высушенного

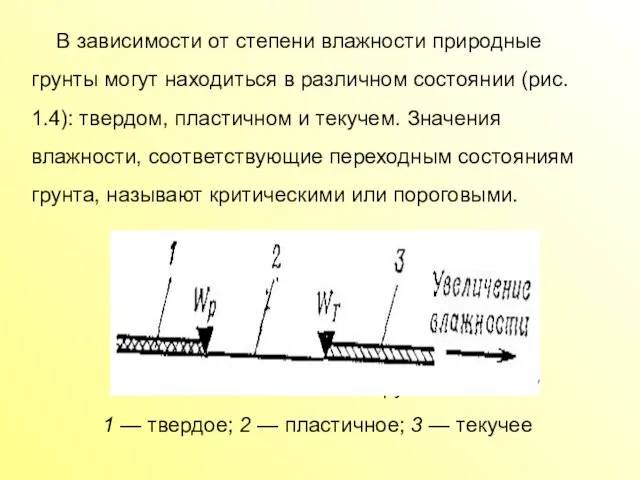

- 11. В зависимости от степени влажности природные грунты могут находиться в различном состоянии (рис. 1.4): твердом, пластичном

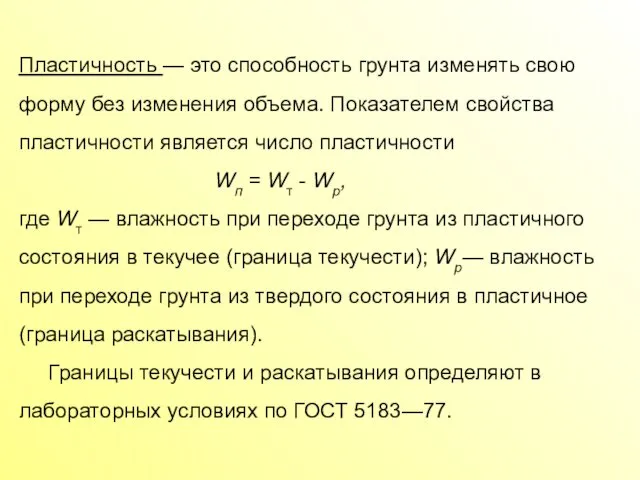

- 12. Пластичность — это способность грунта изменять свою форму без изменения объема. Показателем свойства пластичности является число

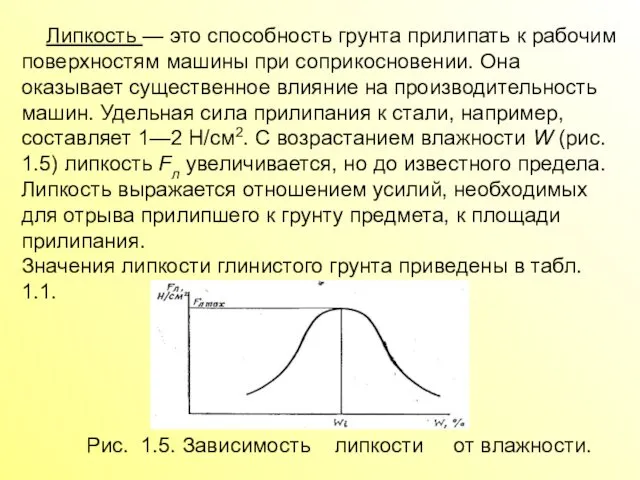

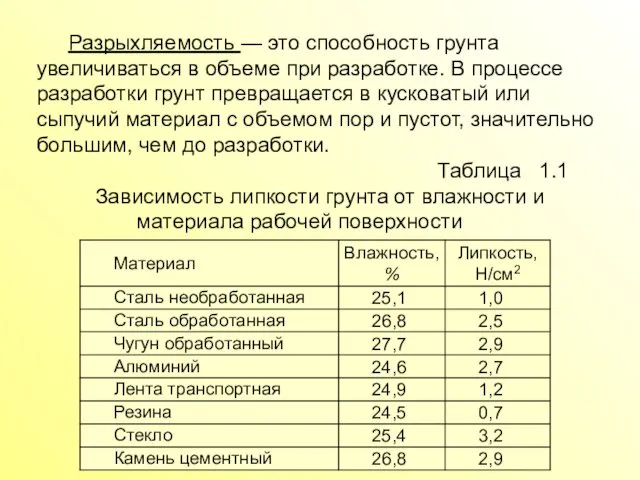

- 13. Липкость — это способность грунта прилипать к рабочим поверхностям машины при соприкосновении. Она оказывает существенное влияние

- 14. Разрыхляемость — это способность грунта увеличиваться в объеме при разработке. В процессе разработки грунт превращается в

- 15. Пористость — это отношение объема пор (независимо от того, чем они заполнены) в грунте ко всему

- 16. Примерзаемость — это способность грунта примерзать к частям рабочего органа при отрицательной температуре. Во время замерзания

- 17. Связность. Частицы грунта находятся между собой в той или иной степени связи. При наличии сильной связи

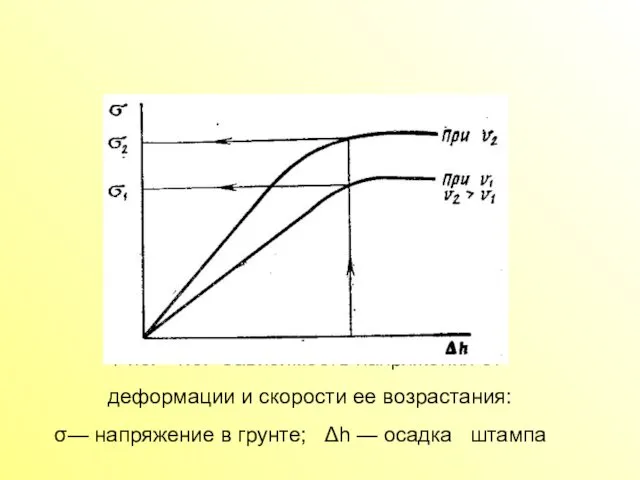

- 18. Рис. 1.6. Зависимость напряжения от деформации и скорости ее возрастания: σ— напряжение в грунте; Δh —

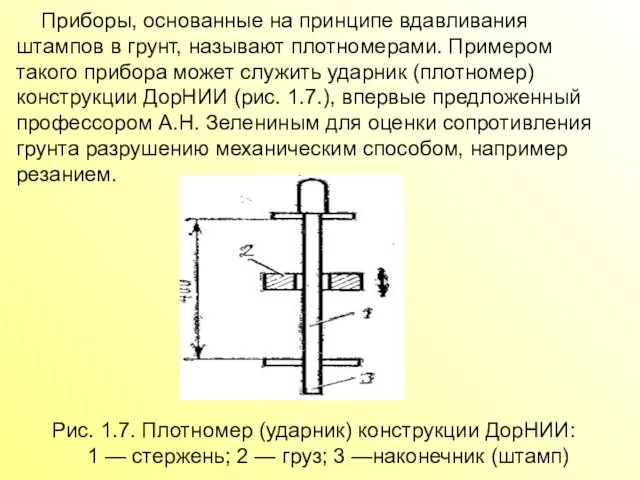

- 19. Приборы, основанные на принципе вдавливания штампов в грунт, называют плотномерами. Примером такого прибора может служить ударник

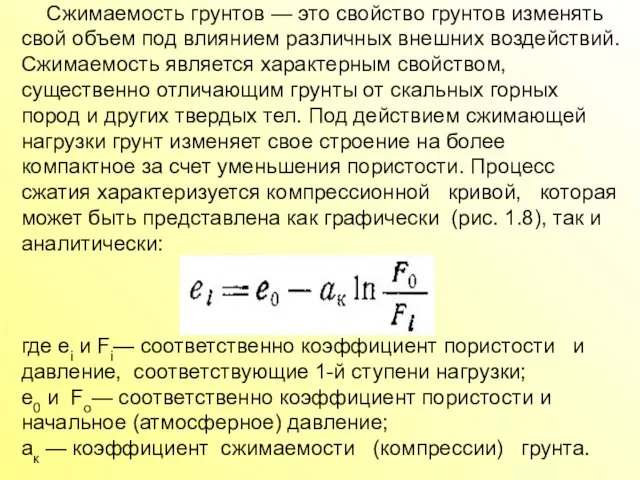

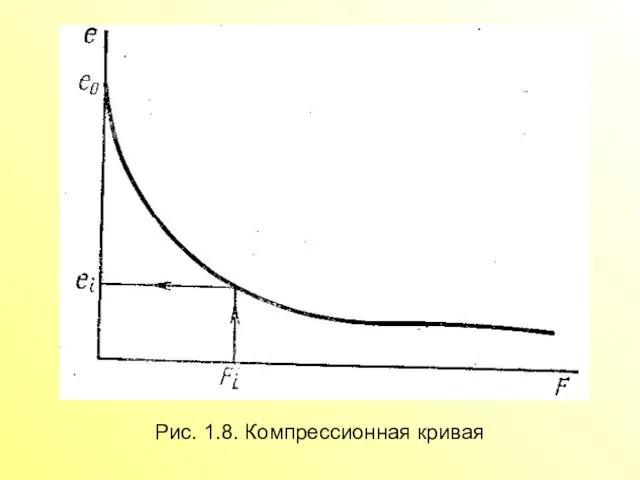

- 20. Сжимаемость грунтов — это свойство грунтов изменять свой объем под влиянием различных внешних воздействий. Сжимаемость является

- 21. Рис. 1.8. Компрессионная кривая

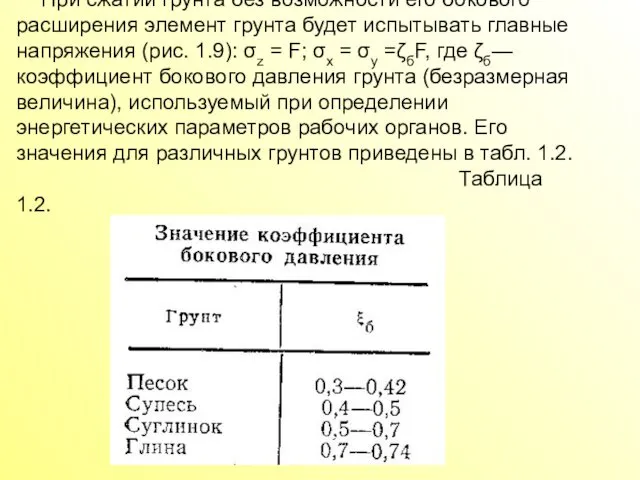

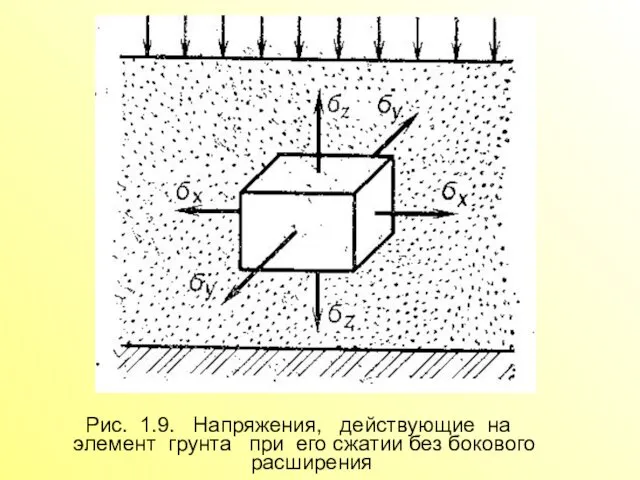

- 22. При сжатии грунта без возможности его бокового расширения элемент грунта будет испытывать главные напряжения (рис. 1.9):

- 23. Рис. 1.9. Напряжения, действующие на элемент грунта при его сжатии без бокового расширения

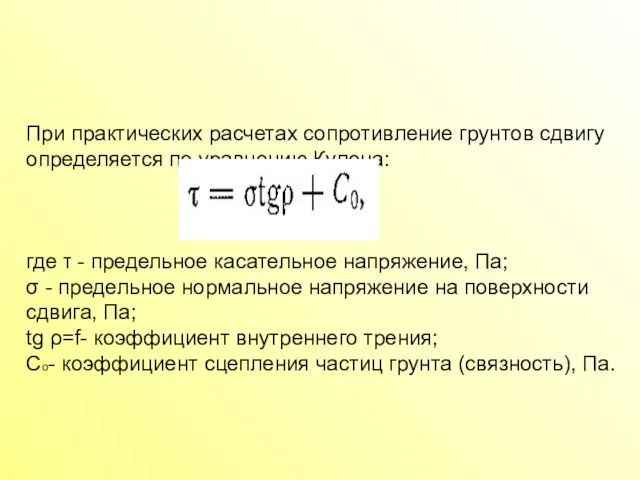

- 24. При практических расчетах сопротивление грунтов сдвигу определяется по уравнению Кулона: где τ - предельное касательное напряжение,

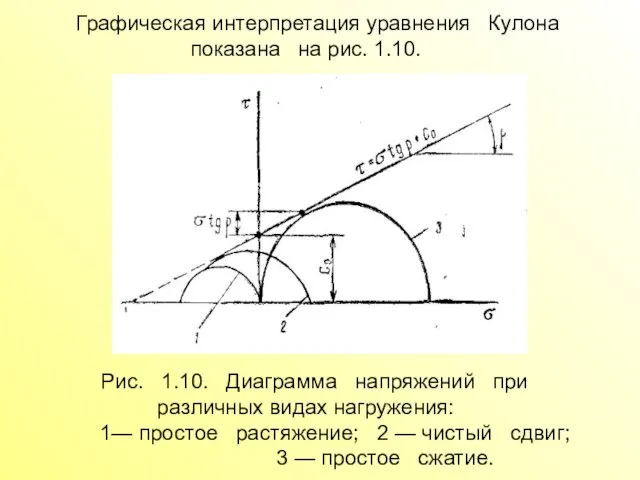

- 25. Графическая интерпретация уравнения Кулона показана на рис. 1.10. Рис. 1.10. Диаграмма напряжений при различных видах нагружения:

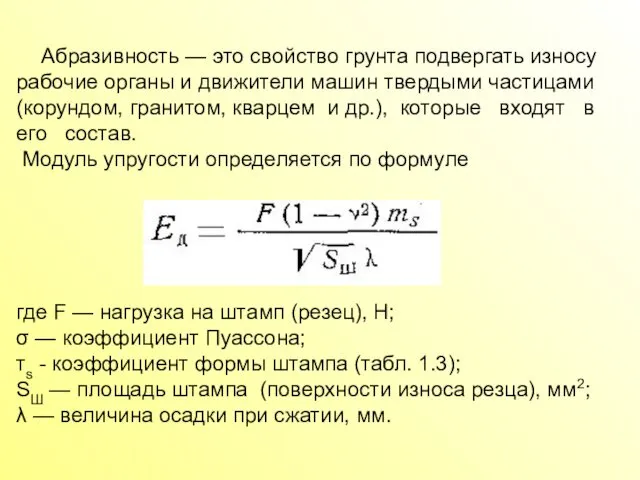

- 26. Абразивность — это свойство грунта подвергать износу рабочие органы и движители машин твердыми частицами (корундом, гранитом,

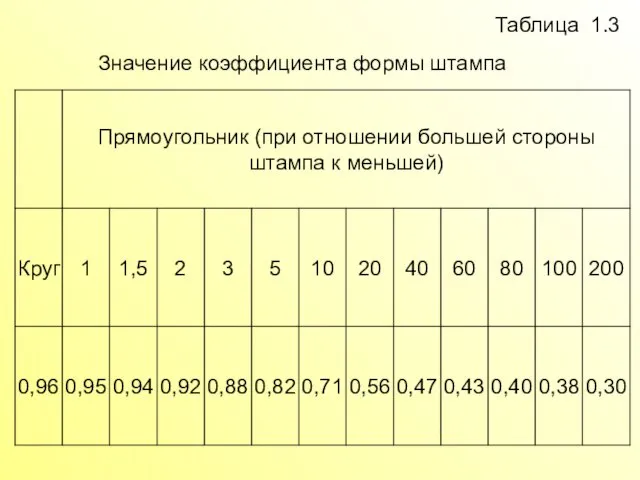

- 27. Таблица 1.3 Значение коэффициента формы штампа

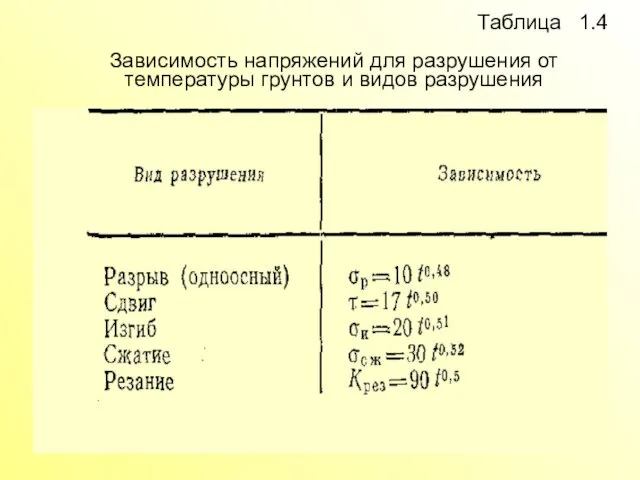

- 28. Таблица 1.4 Зависимость напряжений для разрушения от температуры грунтов и видов разрушения

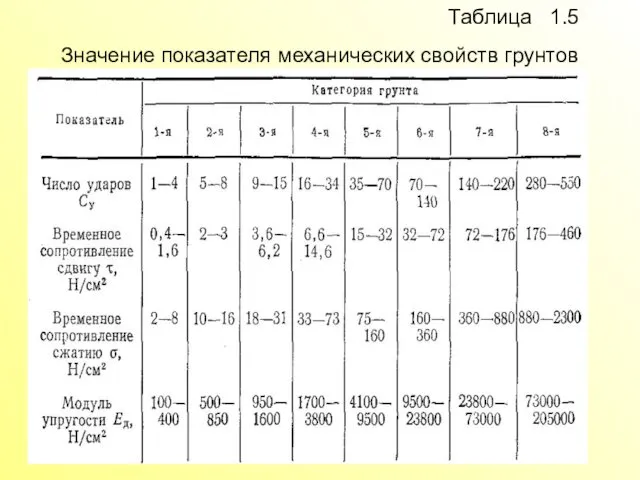

- 29. В табл. 1.4 приведены зависимости напряжений для разрушения мерзлого грунта от температуры t и вида разрушений.

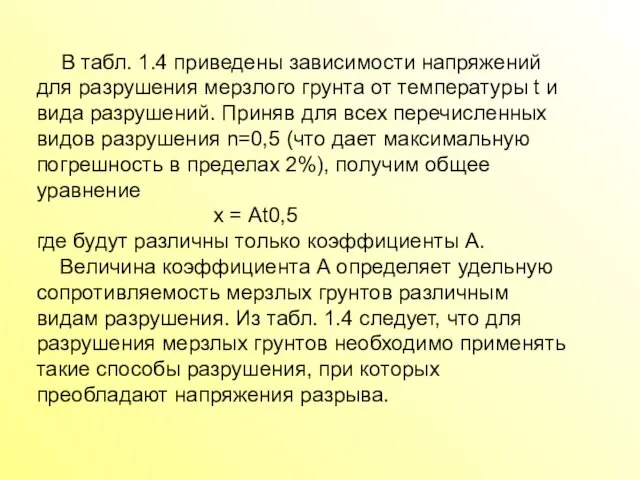

- 30. Таблица 1.5 Значение показателя механических свойств грунтов

- 31. СПОСОБЫ РАЗРАБОТКИ ГРУНТОВ И ГОРНЫХ ПОРОД: - механический, - взрывной - гидравлический. - развиваються электрогидравлический и

- 32. При производстве инженерными подразделениями АСФ земляных и дорожных работ механический способ разработки грунтов и пород считается

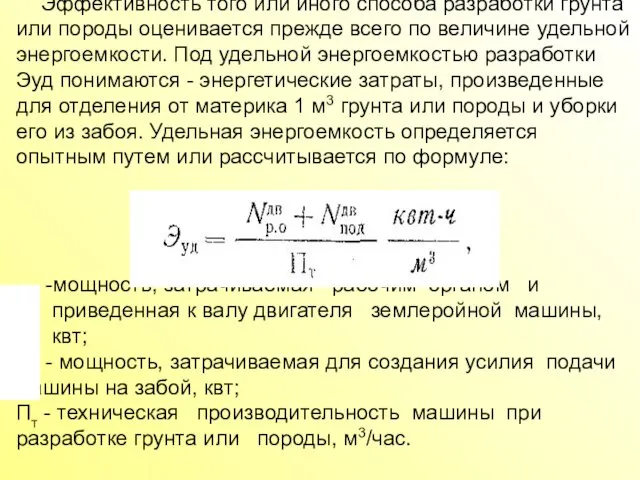

- 33. Эффективность того или иного способа разработки грунта или породы оценивается прежде всего по величине удельной энергоемкости.

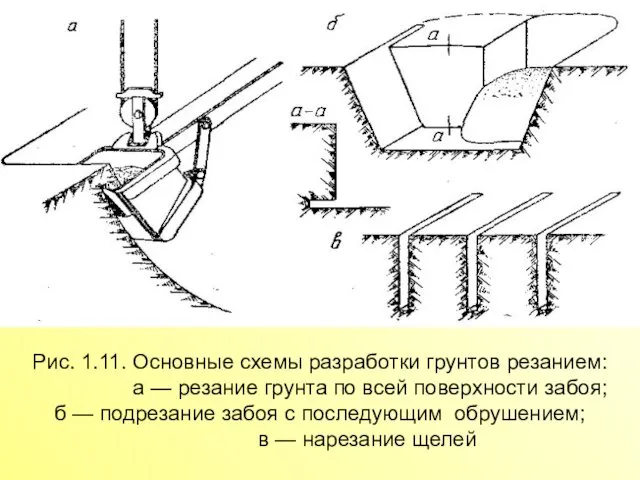

- 34. Рис. 1.11. Основные схемы разработки грунтов резанием: а — резание грунта по всей поверхности забоя; б

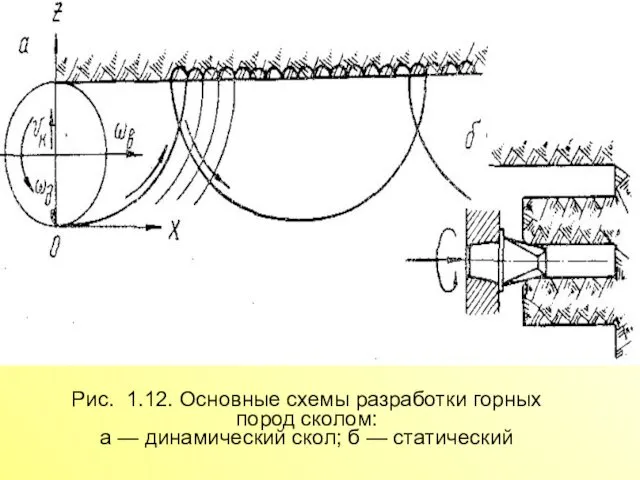

- 35. Рис. 1.12. Основные схемы разработки горных пород сколом: а — динамический скол; б — статический

- 36. 2. Классификация и общая характеристика рабочего оборудования спасательной техники.

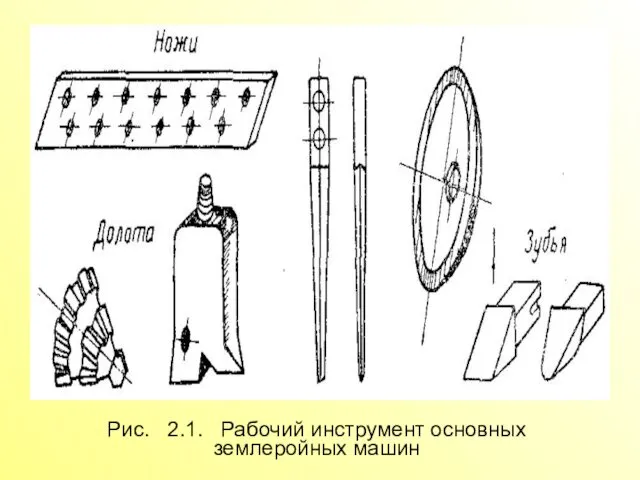

- 37. Рис. 2.1. Рабочий инструмент основных землеройных машин

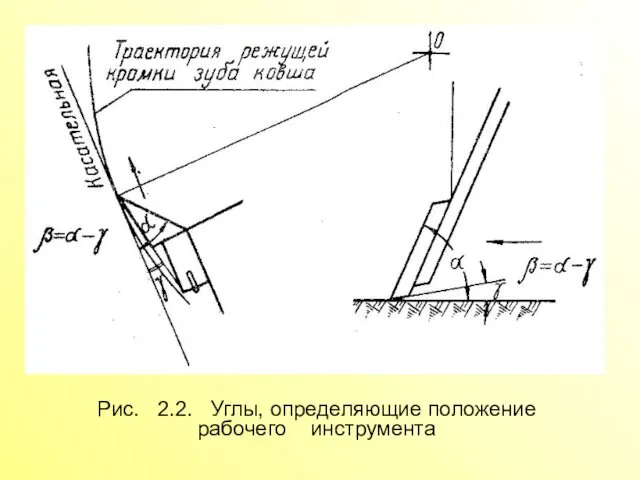

- 38. Рис. 2.2. Углы, определяющие положение рабочего инструмента

- 39. Рис. 2.3. Рабочие органы основных землеройных машин: а – бульдозерный (одноотзалышй); б — одноковшовый; в —

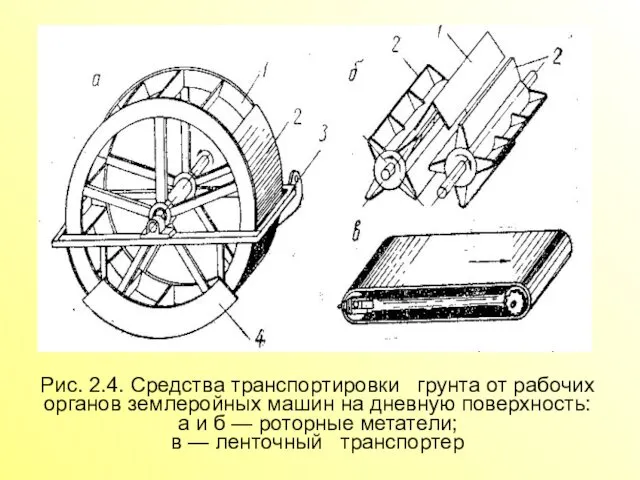

- 40. Рис. 2.4. Средства транспортировки грунта от рабочих органов землеройных машин на дневную поверхность: а и б

- 41. 3.Классификация и характеристика приводов машин для земляных работ, предъявляемые к ним требования. Ходовое оборудование машин для

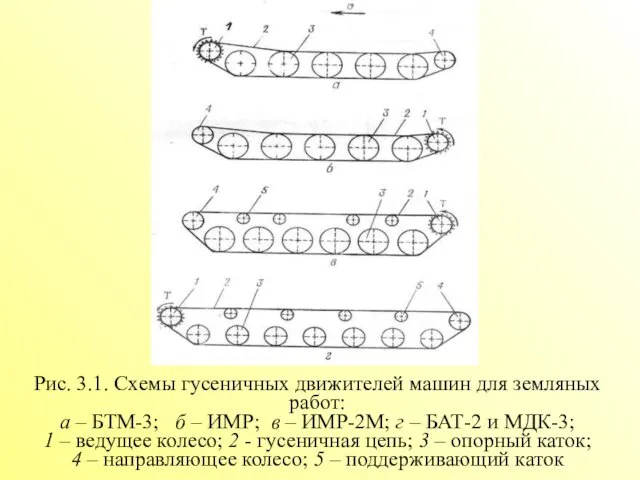

- 42. Рис. 3.1. Схемы гусеничных движителей машин для земляных работ: а – БТМ-3; б – ИМР; в

- 43. Ходовая часть машин для земляных работ состоит из движителя и подвески. Движитель – это механизм, с

- 44. Рис. 3.2. Приспособление для самовытаскивания тягача: 1 - колодка с заделанными концами троса; 2 - трос;

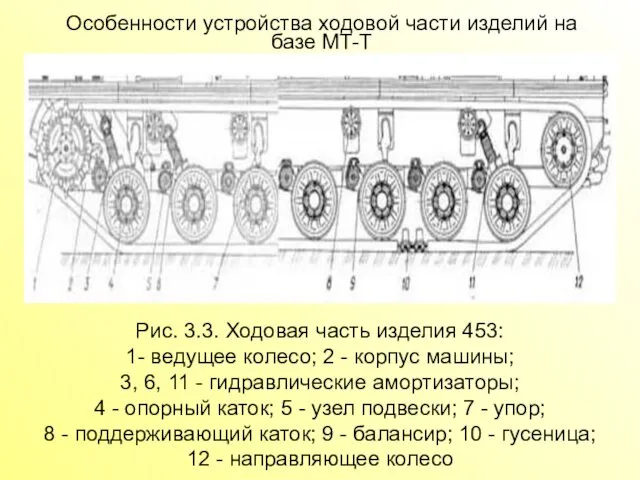

- 45. Особенности устройства ходовой части изделий на базе МТ-Т Рис. 3.3. Ходовая часть изделия 453: 1- ведущее

- 46. Особенности устройства ходовой части трактора ДЭТ-250М Рис. 3.4. Подвеска трактора ДЭТ-250М: 1 - торсионный вал; 2

- 47. 4. Классификация экскаваторов и их рабочее оборудование.

- 48. Историческая справка

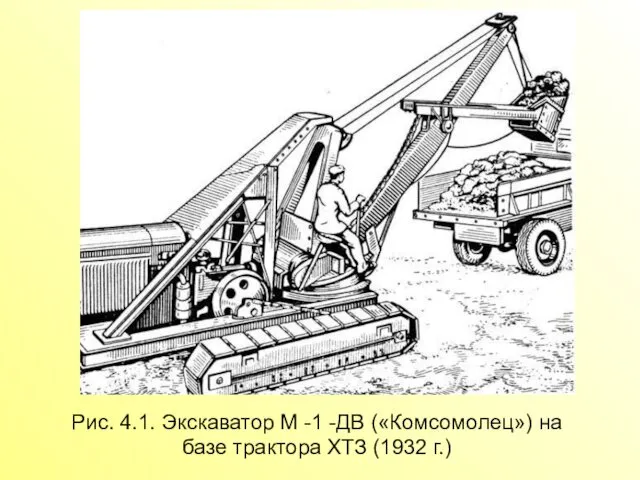

- 49. Рис. 4.1. Экскаватор М -1 -ДВ («Комсомолец») на базе трактора ХТЗ (1932 г.)

- 50. Рис. 4.2. Одноковшовый экскаватор Д - 0,35 (экспериментальный вариант) (1937 - 1939)

- 51. Рис. 4.3. Универсальный экскаватор Э - 302 (1957 г.) (модернизированный Э - 255)

- 52. Рис. 4.4. Войсковой одноковшовый экскаватор Э-305БВ (1959 г.)

- 53. Рис. 4.5. Войсковой гидравлический одноковшовый экскаватор ЭОВ – 4421 (1977 г.)

- 54. Экскаваторы одноковшовые войсковые Экскаватор одноковшовый войсковой ЭОВ-4521 ЭОВ-4421 ЭОВ-3521

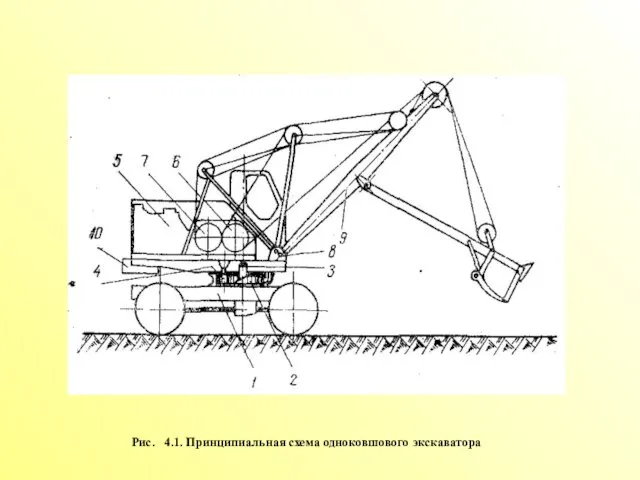

- 55. Одноковшовый экскаватор - самоходная землеройная машина с основным рабочим органом в виде одного ковша, производящая разработку

- 56. По назначению одноковшовые экскаваторы бывают: - строительные и строительно-карьерные, имеющие обычно ковш вместимостью 0,015-10 м3 и

- 57. По типу привода различают экскаваторы с гидравлическим, механическим, гидромеханическим, электрическим и смешанным приводами. Название привода обычно

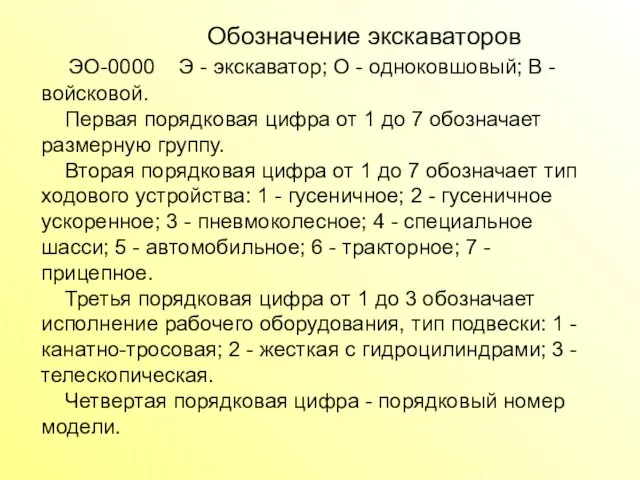

- 58. Обозначение экскаваторов ЭО-0000 Э - экскаватор; О - одноковшовый; В - войсковой. Первая порядковая цифра от

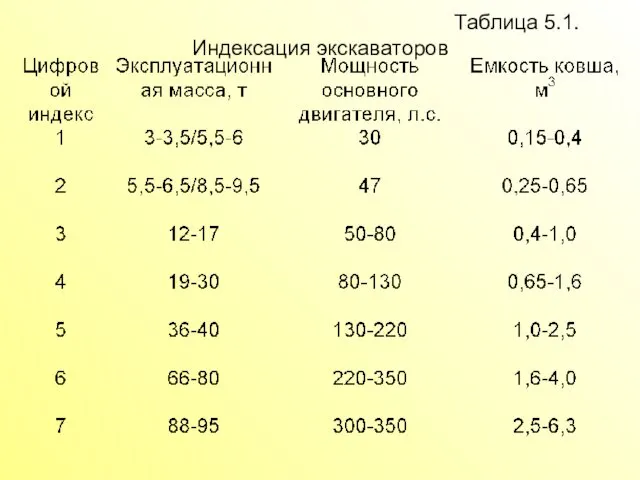

- 59. Таблица 5.1. Индексация экскаваторов

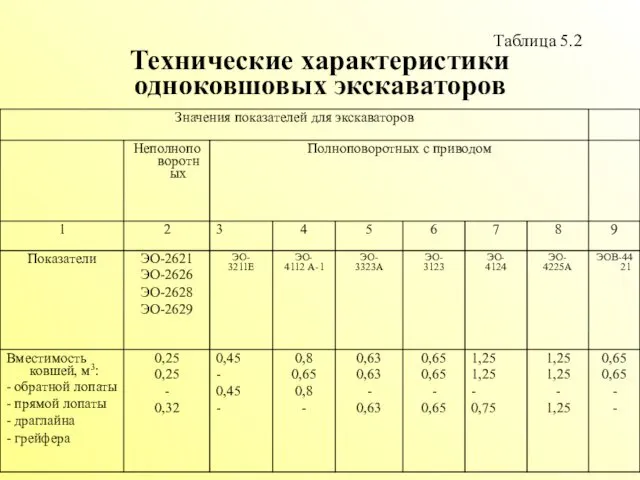

- 60. Таблица 5.2 Технические характеристики одноковшовых экскаваторов

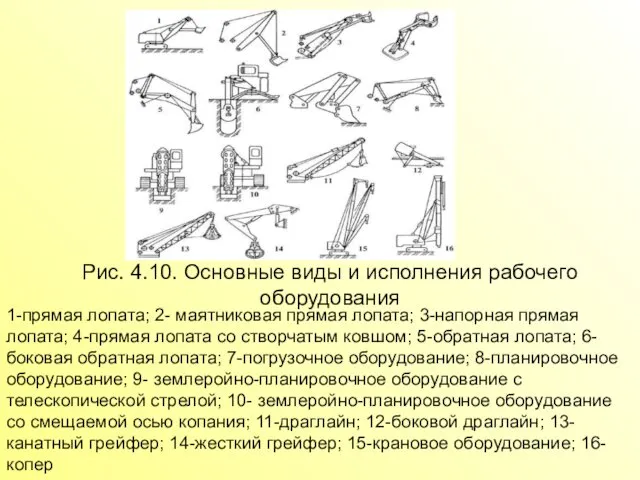

- 62. Основные виды рабочего оборудования одноковшовых экскаваторов: Обратная лопата прямая лопата погрузочное оборудование грейфер драглайн оборудование для

- 63. Рис. 4.1. Принципиальная схема одноковшового экскаватора

- 64. Рис. 5.17. Одноковшовый гидравлический экскаватор с рабочим оборудованием прямая лопата

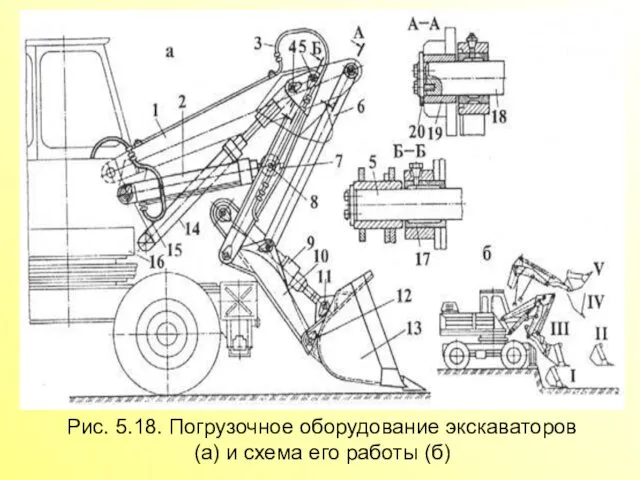

- 65. Рис. 5.18. Погрузочное оборудование экскаваторов (а) и схема его работы (б)

- 66. Рис. 4.10. Основные виды и исполнения рабочего оборудования 1-прямая лопата; 2- маятниковая прямая лопата; 3-напорная прямая

- 67. Рис. 4.6. Гусеничный полноповоротный экскаватор с гибкой подвеской и с оборудованием прямой лопатой

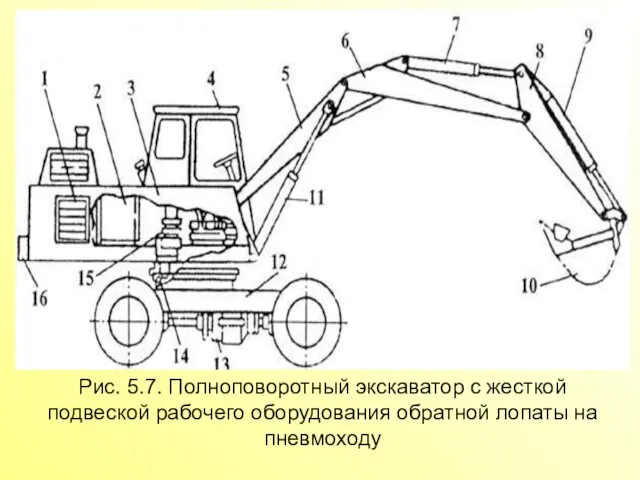

- 68. Рис. 5.7. Полноповоротный экскаватор с жесткой подвеской рабочего оборудования обратной лопаты на пневмоходу

- 69. Рис. 5.8. Неполноповоротный экскаватор с жесткой подвеской рабочего оборудования на базе колесного трактора

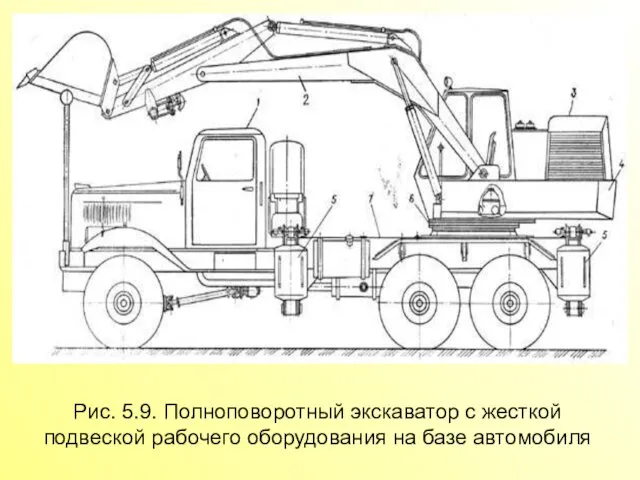

- 70. Рис. 5.9. Полноповоротный экскаватор с жесткой подвеской рабочего оборудования на базе автомобиля

- 71. Рис. 5.11. Неполноповоротный экскаватор с жесткой подвеской рабочего оборудования на базе колесного трактора

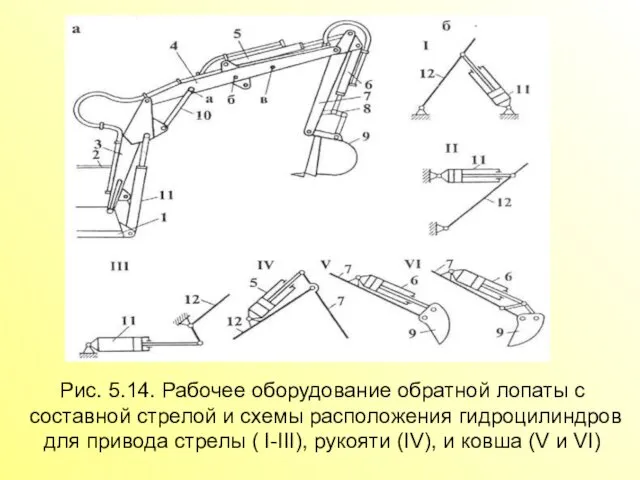

- 72. Основные сборочные единицы обратной лопаты - составная стрела, состоящая из основной и удлиняющей частей или неразъемная

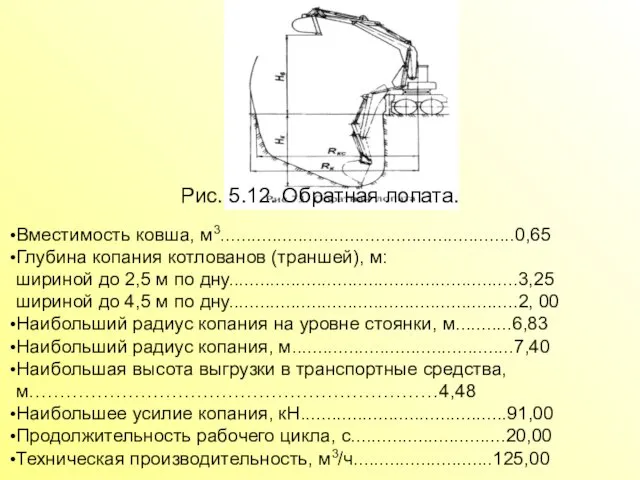

- 73. Вместимость ковша, м3.........................................................0,65 Глубина копания котлованов (траншей), м: шириной до 2,5 м по дну........................................................3,25 шириной до

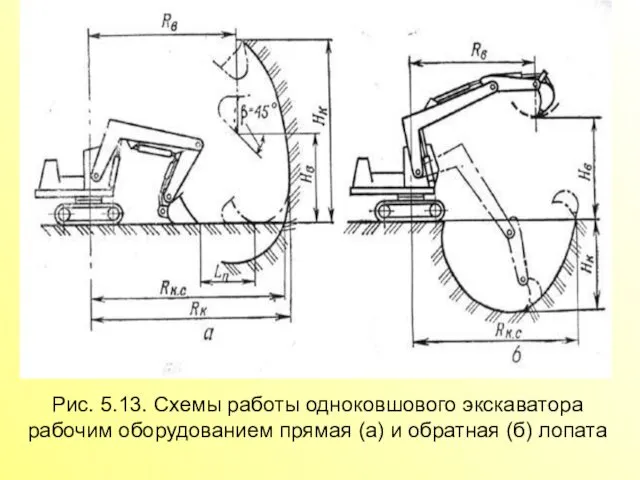

- 74. Рис. 5.13. Схемы работы одноковшового экскаватора рабочим оборудованием прямая (а) и обратная (б) лопата

- 75. Рис. 5.14. Рабочее оборудование обратной лопаты с составной стрелой и схемы расположения гидроцилиндров для привода стрелы

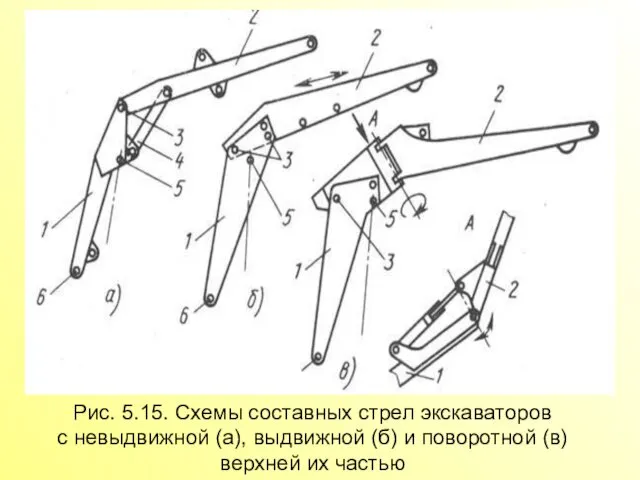

- 76. Рис. 5.15. Схемы составных стрел экскаваторов с невыдвижной (а), выдвижной (б) и поворотной (в) верхней их

- 77. Рис. 5.20. Схемы работы одноковшового экскаватора с землеройным рабочим оборудованием

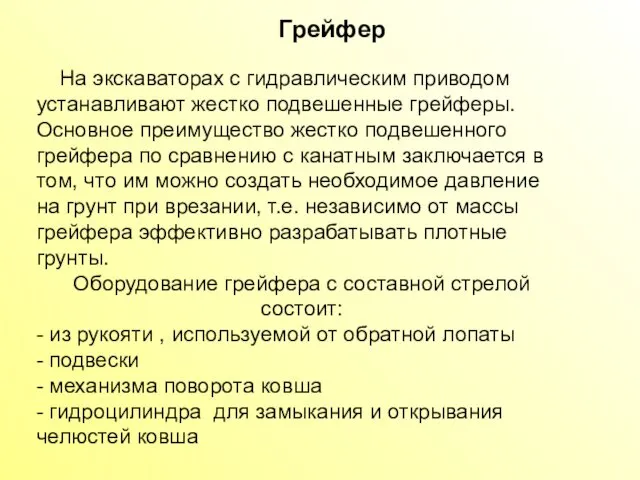

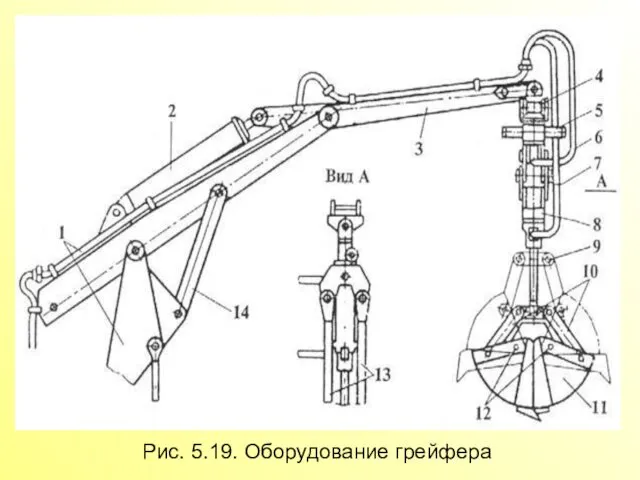

- 78. Грейфер На экскаваторах с гидравлическим приводом устанавливают жестко подвешенные грейферы. Основное преимущество жестко подвешенного грейфера по

- 79. Рис. 5.19. Оборудование грейфера

- 80. Драглайн Предназначен для разработки грунтов, расположенных ниже уровня стояния экскаватора и применяется для экскаваторов с гибкой

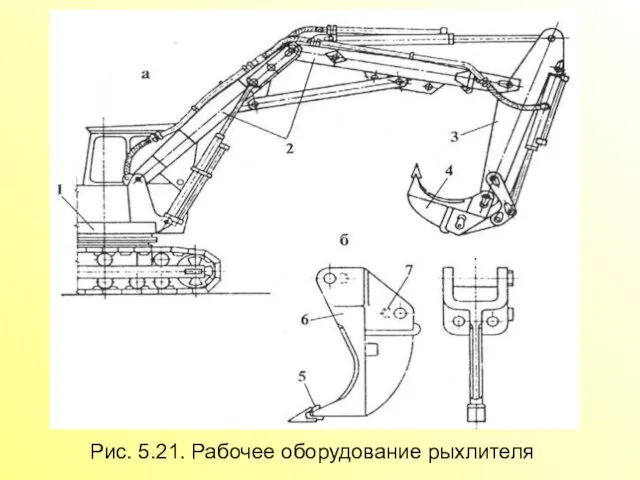

- 81. Оборудование для рыхления грунтов Однозубый рыхлитель оборудование захватно-клещевого типа Гидромолот Экскаватор с рабочим оборудованием однозубого рыхлителя

- 82. Сменное рабочее оборудование захватно-клещевого типа предназначено для рыхления мерзлых грунтов, разборки старых зданий, взламывания и погрузки

- 83. Рис. 5.21. Рабочее оборудование рыхлителя

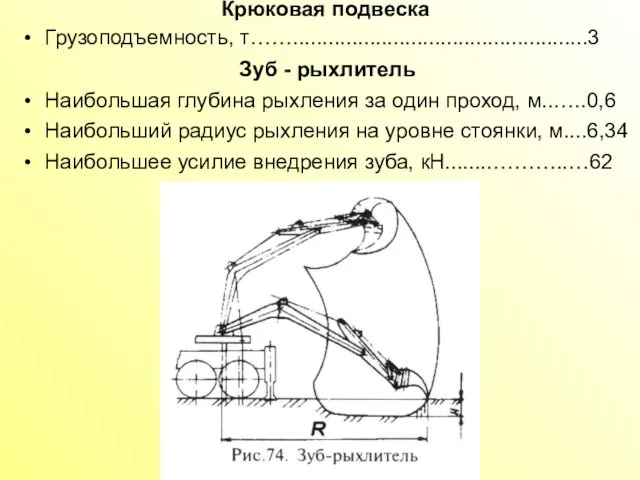

- 84. Крюковая подвеска Грузоподъемность, т……..................................................3 Зуб - рыхлитель Наибольшая глубина рыхления за один проход, м..…..0,6 Наибольший радиус

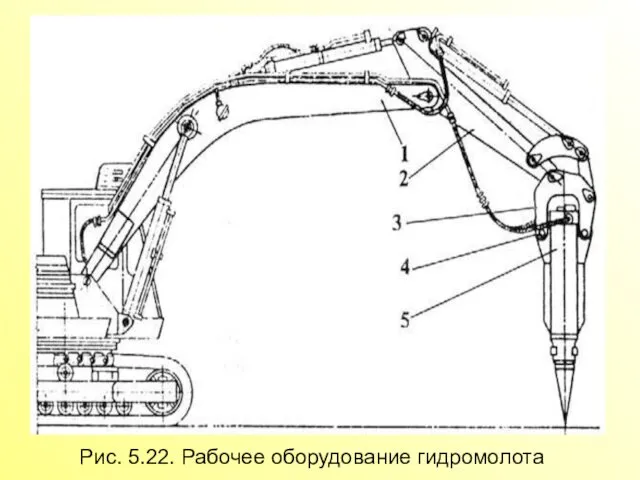

- 85. Рис. 5.22. Рабочее оборудование гидромолота

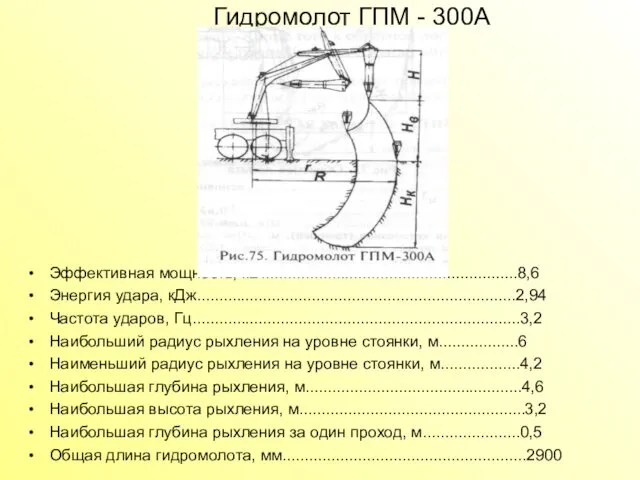

- 86. Гидромолот ГПМ - 300А Эффективная мощность, кВт.........................................................8,6 Энергия удара, кДж........................................................................2,94 Частота ударов, Гц..........................................................................3,2 Наибольший радиус рыхления

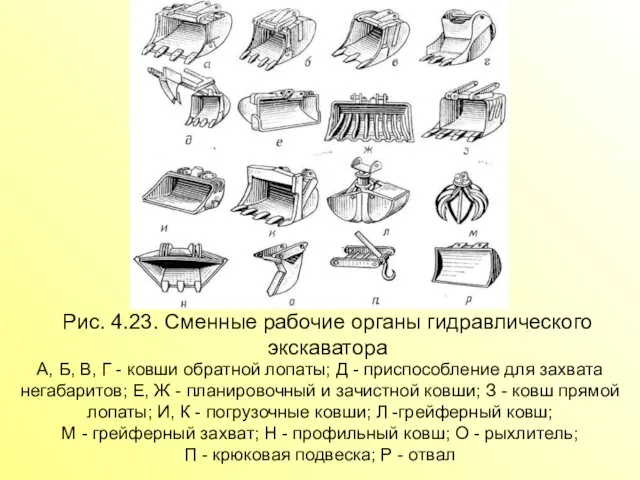

- 87. А, Б, В, Г - ковши обратной лопаты; Д - приспособление для захвата негабаритов; Е, Ж

- 88. Рис. 4.24. ЭОВ-4421

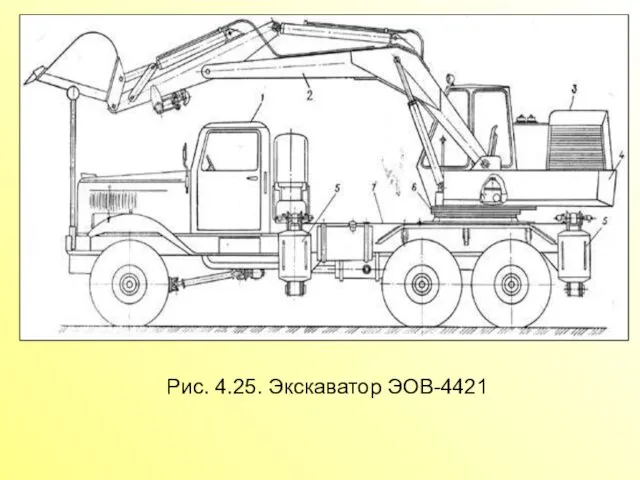

- 89. Рис. 4.25. Экскаватор ЭОВ-4421

- 90. Тактико-техническая характеристика экскаватора ЭОВ-4421 Техническая производительность в грунтах 1-й, 1-й категорий при отрывке: котлованов, м3/ч .

- 91. Рис. 5.26. Экскаватор Э-305

- 92. Рис. 5.27. Экскаватор Э-305

- 93. 5. Компоновка и общее устройство котлованных машин.

- 94. Войсковые котлованные машины предназначаются для отрывки котлованов под блиндажи, убежища и отрывки котлованных укрытий для боевых

- 95. Рис. 5.1. Отрывка котлована многопроходной котлованной машиной

- 96. Рис. 5.4. Котлованная машина МДК-2. Транспортное положение

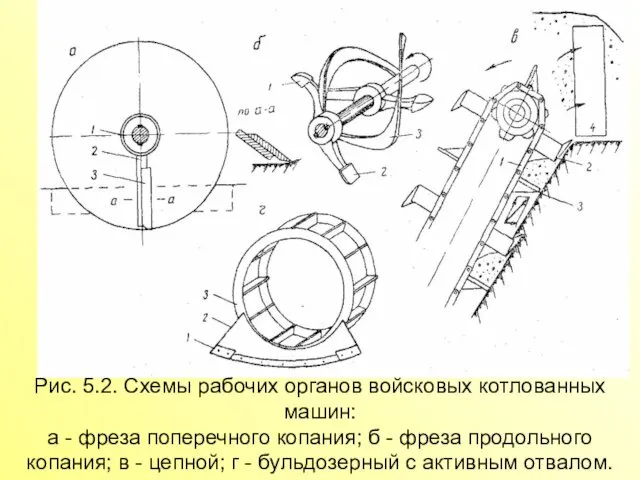

- 97. Рис. 5.2. Схемы рабочих органов войсковых котлованных машин: а - фреза поперечного копания; б - фреза

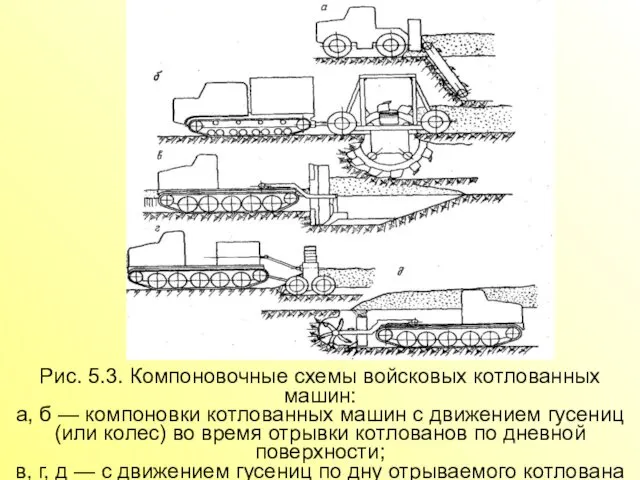

- 98. Рис. 5.3. Компоновочные схемы войсковых котлованных машин: а, б — компоновки котлованных машин с движением гусениц

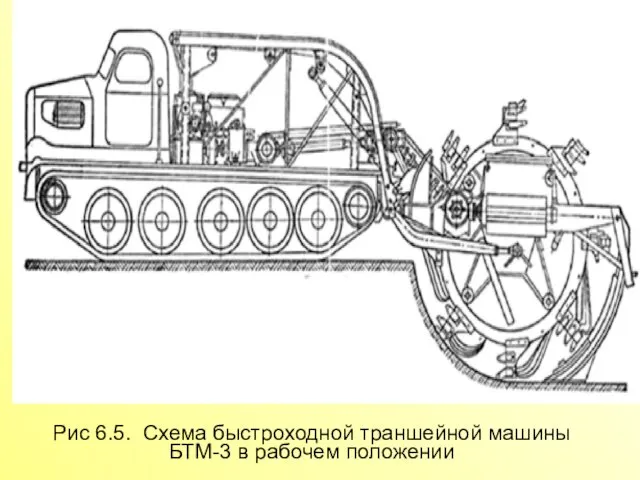

- 99. Рис 6.5. Схема быстроходной траншейной машины БТМ-3 в рабочем положении

- 101. Скачать презентацию

Игра-викторина Снежные загадки

Игра-викторина Снежные загадки Упаковка для мелочей

Упаковка для мелочей Dance

Dance Технологии агропромышленного комплекса

Технологии агропромышленного комплекса Деловая игра

Деловая игра Хлопчатобумажные ткани: производство, ассортимент, свойства

Хлопчатобумажные ткани: производство, ассортимент, свойства Внутренние опоры и элементы каркаса. Железобетонные колонны

Внутренние опоры и элементы каркаса. Железобетонные колонны 20170117_gretsiya_i_kriti_v_epohu_bronzy

20170117_gretsiya_i_kriti_v_epohu_bronzy The UK the USA

The UK the USA Миссионерские путешествия Святого апостола Павла, по книге деяний. Священное писание Нового Завета

Миссионерские путешествия Святого апостола Павла, по книге деяний. Священное писание Нового Завета Афганистан болит в моей душе

Афганистан болит в моей душе Отчёт-портфолио Мои успехи в освоении технологии за 6 класс

Отчёт-портфолио Мои успехи в освоении технологии за 6 класс Дети –герои ВОВ

Дети –герои ВОВ Sterilised Cat_april_02nd'18

Sterilised Cat_april_02nd'18 Futur simple. Французкий язык

Futur simple. Французкий язык Классификация строительных материалов

Классификация строительных материалов Культура и религия

Культура и религия Представители параллельных систем

Представители параллельных систем Пасхальная открытка

Пасхальная открытка Газгольдеры

Газгольдеры 20180910_kopiya_moy_praded

20180910_kopiya_moy_praded Художники Вятки

Художники Вятки Vasilyeva_L_Industrialny_proryv_pervykh_pyatiletok_Metallurgia

Vasilyeva_L_Industrialny_proryv_pervykh_pyatiletok_Metallurgia Жанры тележурналистики

Жанры тележурналистики Красоту нужно уметь замечать

Красоту нужно уметь замечать Страна LEGO

Страна LEGO Сырьё для производства цемента и строительной извести

Сырьё для производства цемента и строительной извести 20150501_prezentatsiya_microsoft_office_powerpoint.ppt_1

20150501_prezentatsiya_microsoft_office_powerpoint.ppt_1