Слайд 9

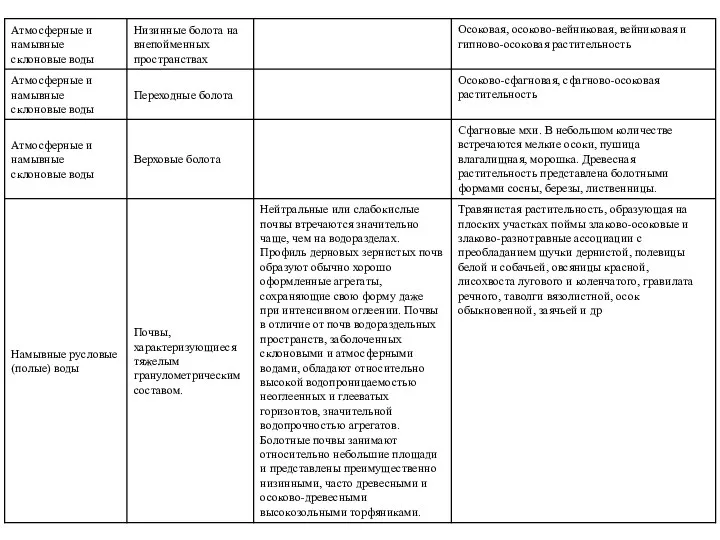

Почвы верховых (олиготрофных) болот

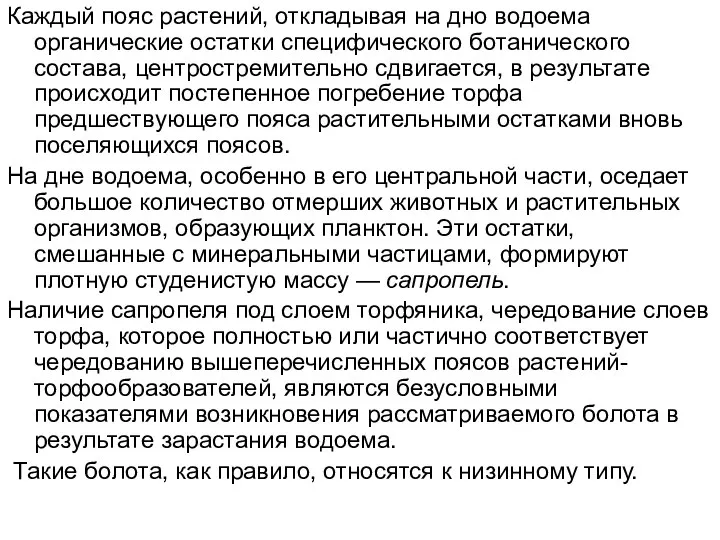

Верховые (олиготрофные) болота образуются преимущественно под влиянием поверхностных

и (или) ультрапресных грунтовых вод, приуроченных к водораздельным пространствам и часто расположенных на повышенных элементах рельефа.

В их пределах формируются бедные элементами питания растений торфяные почвы, имеющие кислую реакцию.

Основными растениями-торфообразователями являются сфагновые мхи. Торф таких болот обладает низкой конституционной зольностью (менее 4%), высокой теплотворной способностью. В связи с этим его сельскохозяйственное значение главным образом сводится к использованию в качестве подстилочного материала.

Сфагновые торфа верховых болот обладают высокой влагоемкостью, что связано с наличием в сфагнумовых мхах гиалиновых клеток, аккумулирующих значительные объемы воды. В тоже время, они и торфяные почвы, формирующиеся на них, отличаются низкими значениями коэффициента фильтрации (Кф = 0,05-0,01 м/сут). Вместе с тем очес таких торфяников, состоящий из живых сфагнумовых мхов, обладает огромной водопроницаемостью (до 50—100 м/сут и более), что является причиной формирования на верховых болотах поверхностного стока.

Мелиорация таких почв в сельскохозяйственных целях не представляется перспективной. Это связано с необходимостью применения для их осушении интенсивной системы дренажа, сложного комплекса мероприятий по освоению, окультуриванию и использованию. Целесообразнее использовать такие болотные массивы с целью устройства на них плантаций лекарственных растений, ягодников, охотничьих угодий и т.п.

Датчик положения дроссельной заслонки в автомобиле

Датчик положения дроссельной заслонки в автомобиле Державні принципи правової організації та функціонування Верховної Ради України в системі органів державної влади

Державні принципи правової організації та функціонування Верховної Ради України в системі органів державної влади Η ελληνική γλώσσα

Η ελληνική γλώσσα Введение в CSS. Селекторы. (Лекция 2)

Введение в CSS. Селекторы. (Лекция 2) Новая Стартовая программа

Новая Стартовая программа Ведущие принципы, функции и методы адаптивной двигательной рекреации

Ведущие принципы, функции и методы адаптивной двигательной рекреации Мы, выпускники 2000 года, благодарим наших любимых учителей за то, что они ввели нас в большой и интересный мир знаний! Мы, выпускники

Мы, выпускники 2000 года, благодарим наших любимых учителей за то, что они ввели нас в большой и интересный мир знаний! Мы, выпускники  Innovative metallurgical technology

Innovative metallurgical technology Олимпийский комитет РФ

Олимпийский комитет РФ Игнац Земмельвайс

Игнац Земмельвайс УЭР промежуточной станции

УЭР промежуточной станции  Национальный проект новая школа

Национальный проект новая школа  Дружба народов РФ

Дружба народов РФ C++ Network Programming Systematic Reuse with ACE & Frameworks

C++ Network Programming Systematic Reuse with ACE & Frameworks Спасо-Прилуцкий монастырь

Спасо-Прилуцкий монастырь Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия N 18 г.Нижний Тагил 2011-2012 Автор проекта ученик 1 «Г» класса Абуша

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия N 18 г.Нижний Тагил 2011-2012 Автор проекта ученик 1 «Г» класса Абуша Проектная деятельность и социальное проектирование

Проектная деятельность и социальное проектирование МХК Приготовила ученица 10 «А» класса Дубовая Виктория Учитель: Лукьяненко Н.Н.

МХК Приготовила ученица 10 «А» класса Дубовая Виктория Учитель: Лукьяненко Н.Н.  Ирландские иллюминированные Евангелия

Ирландские иллюминированные Евангелия Массовые формы культурно-досуговой деятельности

Массовые формы культурно-досуговой деятельности ГНОЙНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ И ПОДКОЖНОЙ КЛЕЧАТКИ

ГНОЙНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ И ПОДКОЖНОЙ КЛЕЧАТКИ Сервисы Google

Сервисы Google Состав административного правонарушения

Состав административного правонарушения  Объемные насосы технических средств службы горючего

Объемные насосы технических средств службы горючего Христиан мәдениеті “Крещение Господне” мерекесі

Христиан мәдениеті “Крещение Господне” мерекесі ЭКОНОМИКА ДЛЯ МЕНЕДЖЕРОВ

ЭКОНОМИКА ДЛЯ МЕНЕДЖЕРОВ  Юзабилити-тестирование в DIRECTUM, или как удивить разработчика

Юзабилити-тестирование в DIRECTUM, или как удивить разработчика Презентация на тему "Что ценного дает коучинг?" - скачать презентации по Педагогике

Презентация на тему "Что ценного дает коучинг?" - скачать презентации по Педагогике