Содержание

- 2. Недостаточность кровообращения – патологический процесс, при котором система кровообращения не обеспечивает потребности тканей и органов адекватным

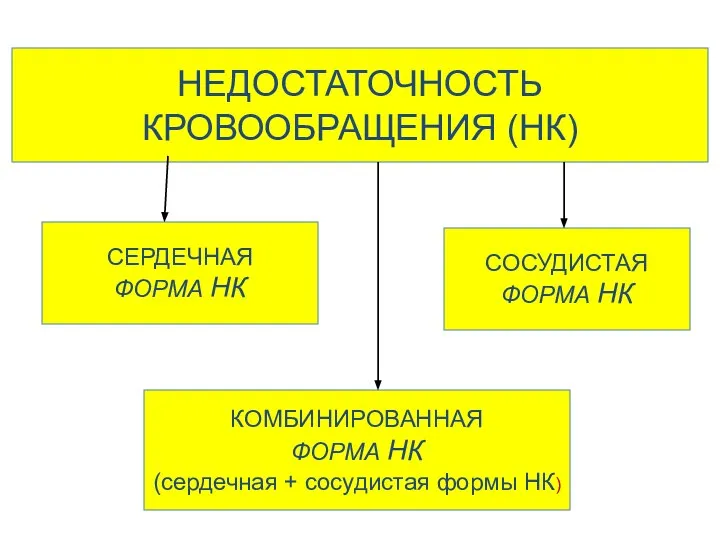

- 3. НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КРОВООБРАЩЕНИЯ (НК) СЕРДЕЧНАЯ ФОРМА НК КОМБИНИРОВАННАЯ ФОРМА НК (сердечная + сосудистая формы НК) СОСУДИСТАЯ ФОРМА

- 4. Сердечная недостаточность – типовая форма патологии, при которой сердце не обеспечивает потребности органов и тканей адекватным

- 5. Основным патофизиологическим критерием сердечной недостаточности является: снижение (а точнее, неадекватность потребностям тканей) минутного объема кровотока (МОК,

- 6. Основные факторы, определяющие минутный объем кровообращения (МОК, МОС) Объем крови в полости сердца в конце диастолы.

- 7. СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ По скорости развития Хроническая (недели, месяцы, годы) Острая (часы, минуты) По недостаточности сердечного цикла

- 8. ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ СН от перегрузки (миокард интактный) Комбинированная (смешанная) Миокардиально- обменная форма Коронарогенная Некоронарогеннная

- 9. КОМПЕНСАТОРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ СН Механизмы срочной (экстренной) компенсации Механизмы долговременной компенсации (адаптации) Кардиальные механизмы Экстракардиальные механизмы (нейрогуморальные)

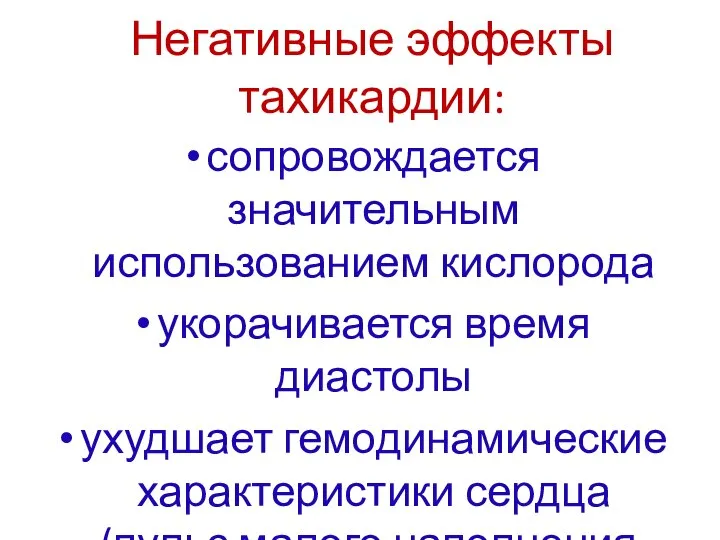

- 10. Негативные эффекты тахикардии: сопровождается значительным использованием кислорода укорачивается время диастолы ухудшает гемодинамические характеристики сердца (пульс малого

- 11. Гипертрофия миокарда – это увеличение массы сердца свыше нормальных пределов для данного возраста, пола и массы

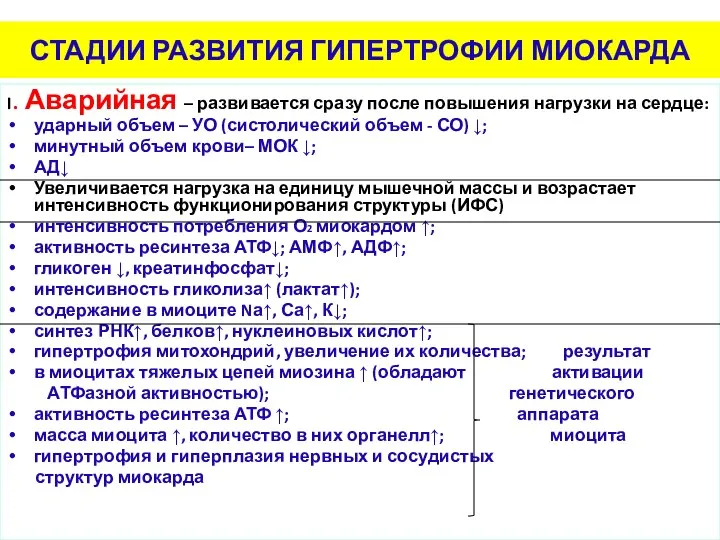

- 12. СТАДИИ РАЗВИТИЯ ГИПЕРТРОФИИ МИОКАРДА I. Аварийная – развивается сразу после повышения нагрузки на сердце: ударный объем

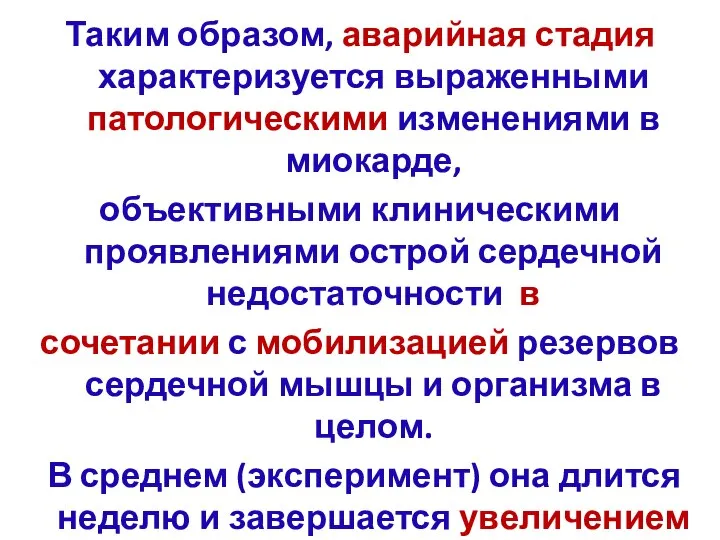

- 13. Таким образом, аварийная стадия характеризуется выраженными патологическими изменениями в миокарде, объективными клиническими проявлениями острой сердечной недостаточности

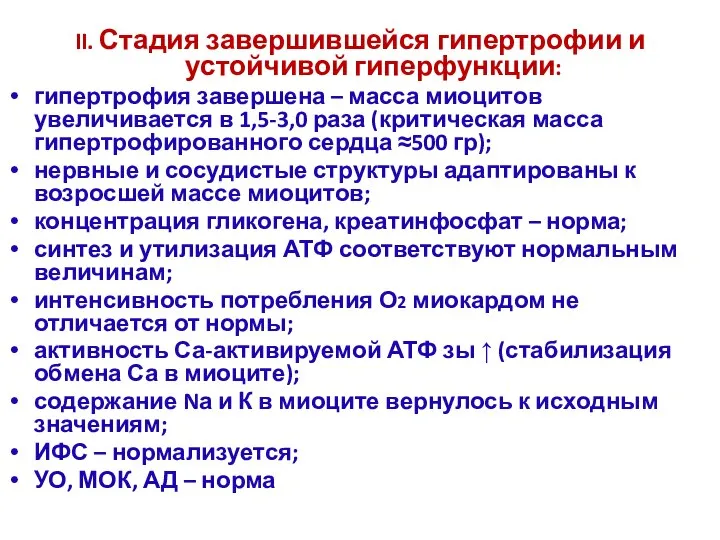

- 14. II. Стадия завершившейся гипертрофии и устойчивой гиперфункции: гипертрофия завершена – масса миоцитов увеличивается в 1,5-3,0 раза

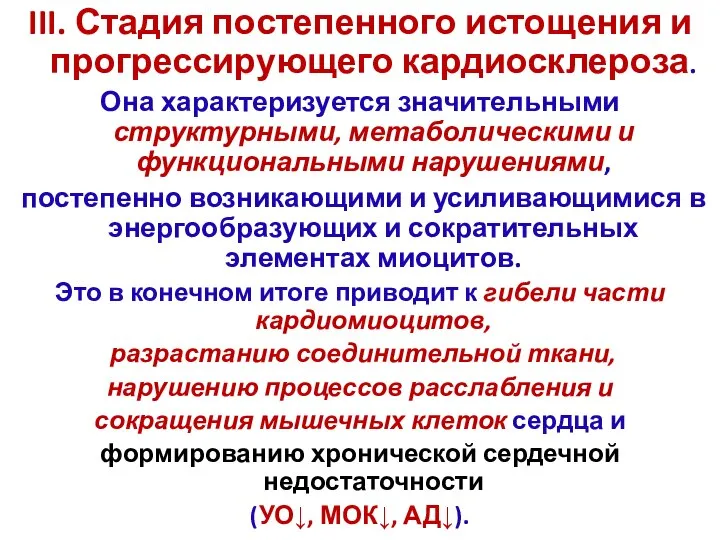

- 15. III. Стадия постепенного истощения и прогрессирующего кардиосклероза. Она характеризуется значительными структурными, метаболическими и функциональными нарушениями, постепенно

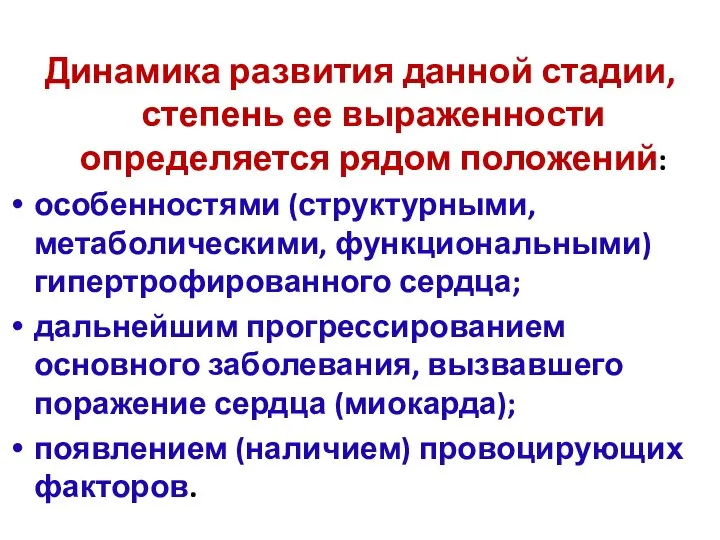

- 16. Динамика развития данной стадии, степень ее выраженности определяется рядом положений: особенностями (структурными, метаболическими, функциональными) гипертрофированного сердца;

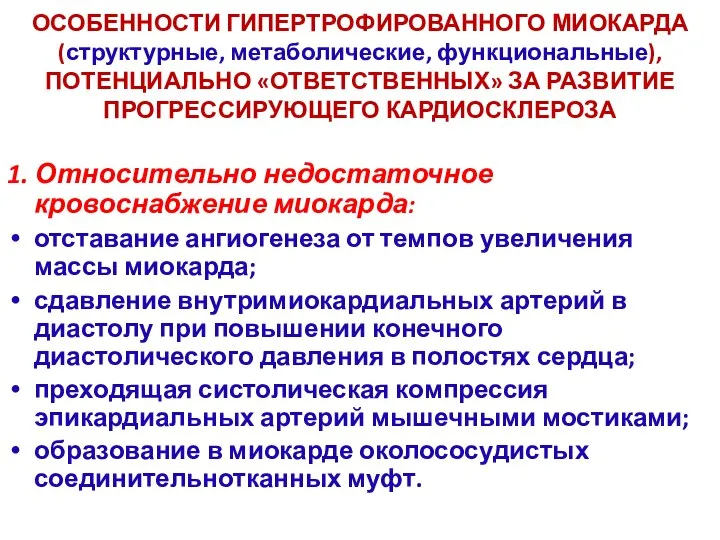

- 17. ОСОБЕННОСТИ ГИПЕРТРОФИРОВАННОГО МИОКАРДА (структурные, метаболические, функциональные), ПОТЕНЦИАЛЬНО «ОТВЕТСТВЕННЫХ» ЗА РАЗВИТИЕ ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО КАРДИОСКЛЕРОЗА 1. Относительно недостаточное кровоснабжение

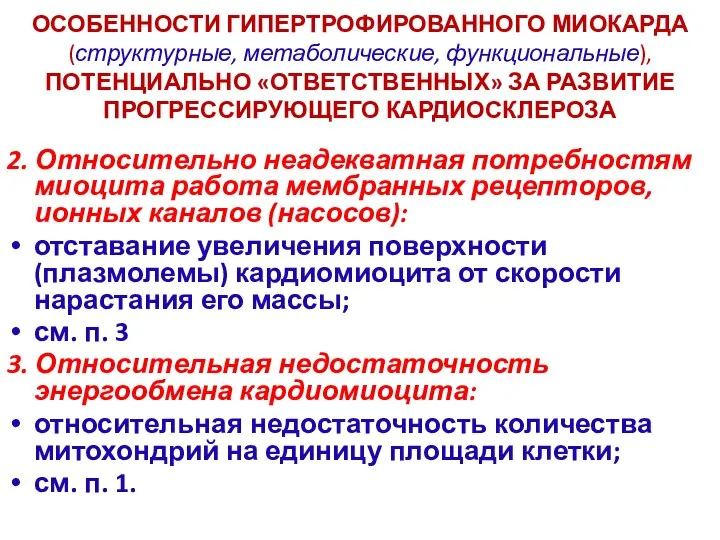

- 18. ОСОБЕННОСТИ ГИПЕРТРОФИРОВАННОГО МИОКАРДА (структурные, метаболические, функциональные), ПОТЕНЦИАЛЬНО «ОТВЕТСТВЕННЫХ» ЗА РАЗВИТИЕ ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО КАРДИОСКЛЕРОЗА 2. Относительно неадекватная потребностям

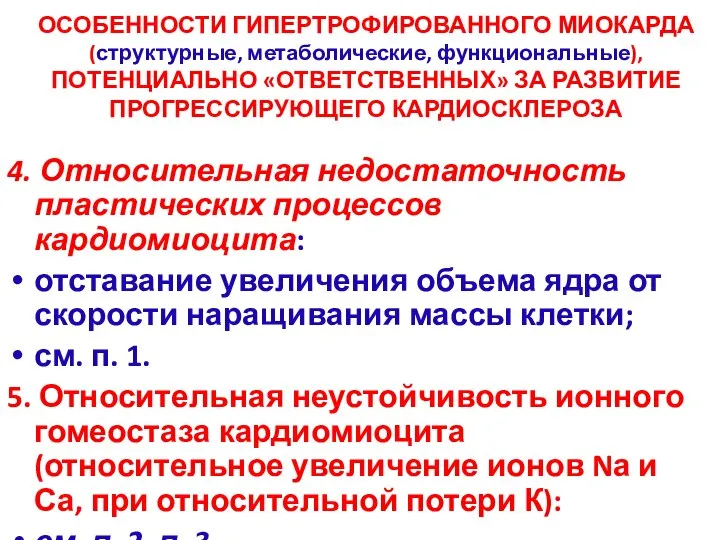

- 19. ОСОБЕННОСТИ ГИПЕРТРОФИРОВАННОГО МИОКАРДА (структурные, метаболические, функциональные), ПОТЕНЦИАЛЬНО «ОТВЕТСТВЕННЫХ» ЗА РАЗВИТИЕ ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО КАРДИОСКЛЕРОЗА 4. Относительная недостаточность пластических

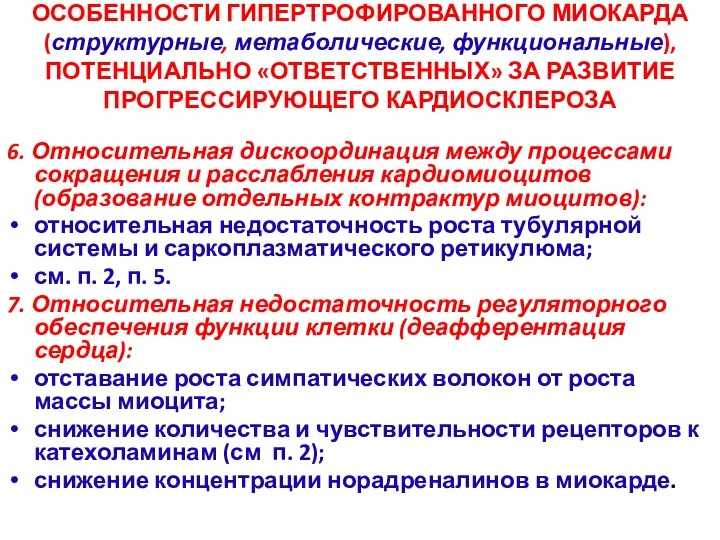

- 20. ОСОБЕННОСТИ ГИПЕРТРОФИРОВАННОГО МИОКАРДА (структурные, метаболические, функциональные), ПОТЕНЦИАЛЬНО «ОТВЕТСТВЕННЫХ» ЗА РАЗВИТИЕ ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО КАРДИОСКЛЕРОЗА 6. Относительная дискоординация между

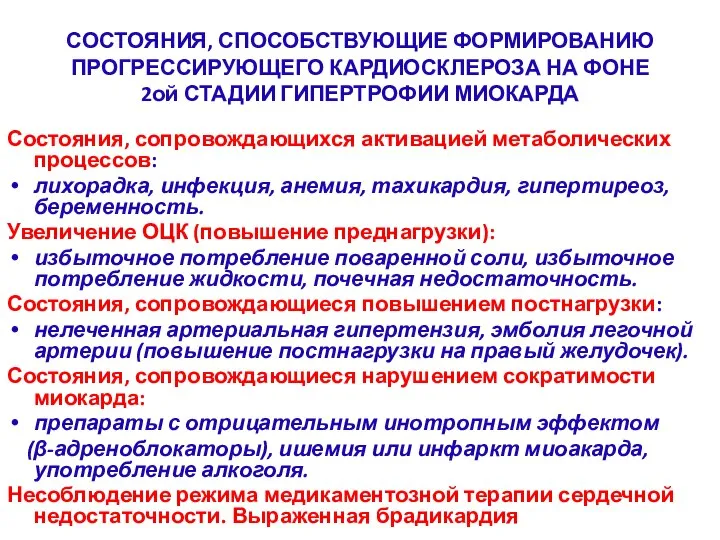

- 21. СОСТОЯНИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО КАРДИОСКЛЕРОЗА НА ФОНЕ 2ой СТАДИИ ГИПЕРТРОФИИ МИОКАРДА Состояния, сопровождающихся активацией метаболических процессов:

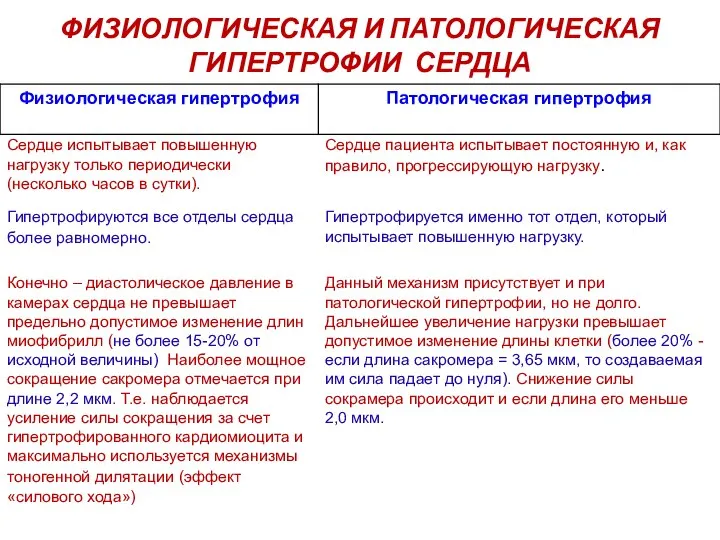

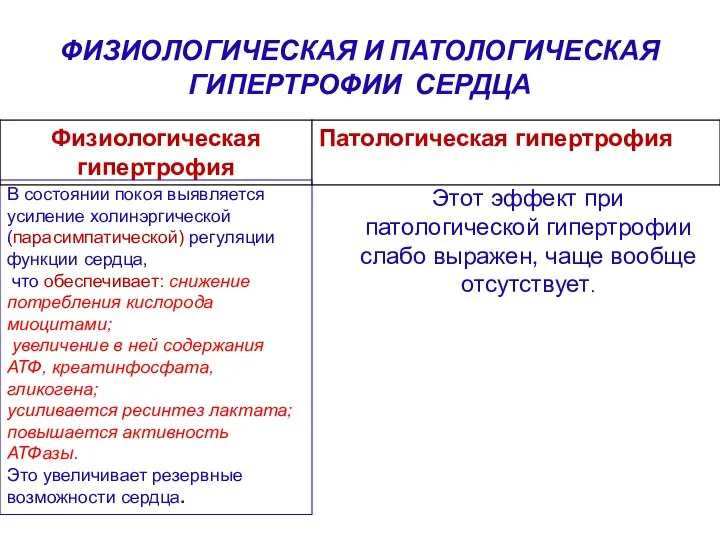

- 22. ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ И ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ГИПЕРТРОФИИ СЕРДЦА Сердце испытывает повышенную нагрузку только периодически (несколько часов в сутки). Сердце

- 23. ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ И ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ГИПЕРТРОФИИ СЕРДЦА В состоянии покоя выявляется усиление холинэргической (парасимпатической) регуляции функции сердца, что

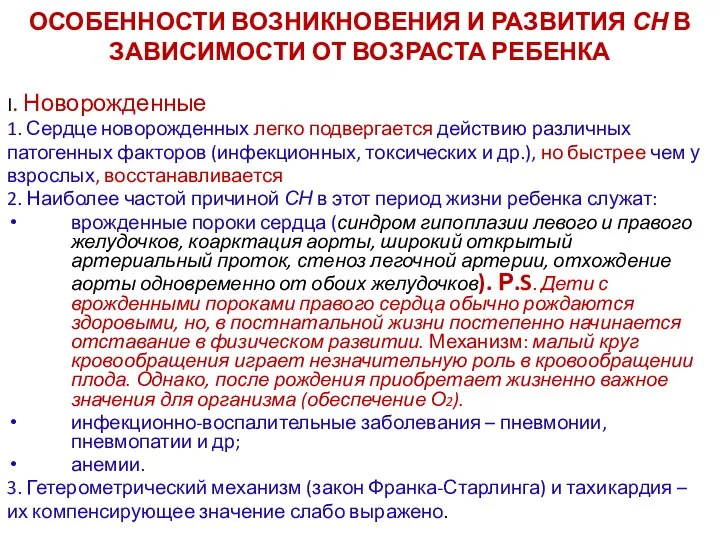

- 24. ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СН В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА РЕБЕНКА I. Новорожденные 1. Сердце новорожденных легко

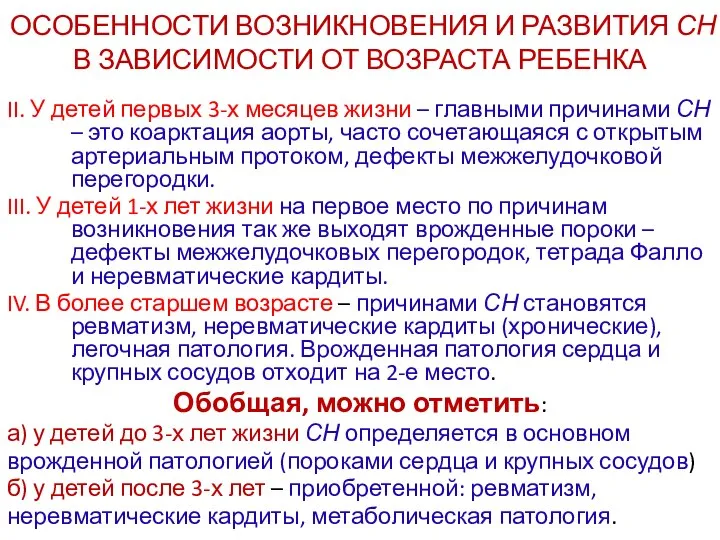

- 25. ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СН В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА РЕБЕНКА II. У детей первых 3-х месяцев

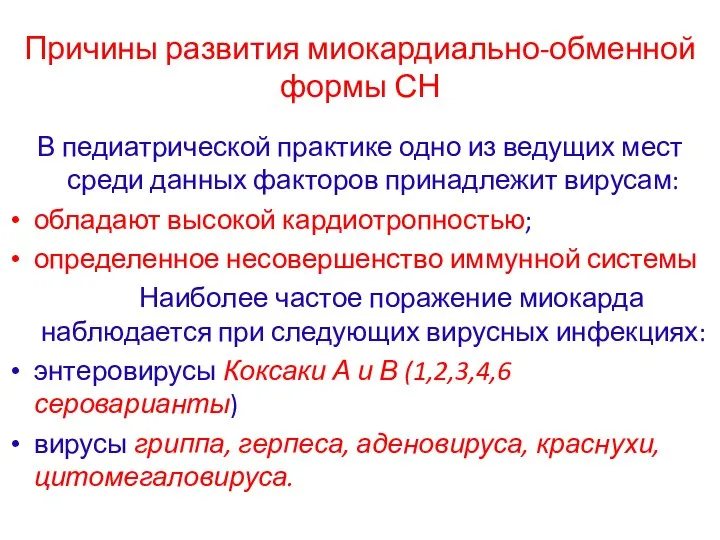

- 26. Причины развития миокардиально-обменной формы СН В педиатрической практике одно из ведущих мест среди данных факторов принадлежит

- 27. Причины развития миокардиально-обменной формы СН (продолжение) Другие причинные факторы: бактериальные поражение сердца (стафилококк, вульгарный протей) паразитарные

- 28. Причины развития миокардиально-обменной формы СН (продолжение) идиопатическое поражение, с неизвестной этиологией генетические дефекты, приводящие к нарушению

- 30. Скачать презентацию

Політологія як наука. Макс Вебер (1864-1920 рр.)

Політологія як наука. Макс Вебер (1864-1920 рр.) Формы организации физкультурной деятельности дошкольников

Формы организации физкультурной деятельности дошкольников Стилі плавання

Стилі плавання Ишморатова Венера

Ишморатова Венера Виктор Николаевич Сорока-Россинский

Виктор Николаевич Сорока-Россинский Элементы программы на языке С

Элементы программы на языке С Internet and Java Foundations, Programming and Practice

Internet and Java Foundations, Programming and Practice Электронно – лучевая трубка Работу выполнили: Ученики 10«А» класса МБОУ СОШ №1 Г. Оханска Владислав Аликин и Тимошков Михаил 2014

Электронно – лучевая трубка Работу выполнили: Ученики 10«А» класса МБОУ СОШ №1 Г. Оханска Владислав Аликин и Тимошков Михаил 2014 Черта сверху над соответствующей микроскопической величиной означает ее среднее значение.

Черта сверху над соответствующей микроскопической величиной означает ее среднее значение. Реляционная модель данных

Реляционная модель данных

Использование текстовых файлов в Паскале

Использование текстовых файлов в Паскале Государство древних майя

Государство древних майя МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ член-корр. РАН И.Г. Поспелов, ВЦ РАН, отдел математического моделирования э

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ член-корр. РАН И.Г. Поспелов, ВЦ РАН, отдел математического моделирования э Режимы работы и требования к устойчивости энергосистем

Режимы работы и требования к устойчивости энергосистем Анна Степановна Демидова

Анна Степановна Демидова Найбільша студентська програма у світі, що охоплює понад 38,000 студентів з 1,500 університетів Students In Free Enterprise (SIFE) Підтримується підпр

Найбільша студентська програма у світі, що охоплює понад 38,000 студентів з 1,500 університетів Students In Free Enterprise (SIFE) Підтримується підпр Презентация "Кристоф Виллибальд Глюк" - скачать презентации по МХК

Презентация "Кристоф Виллибальд Глюк" - скачать презентации по МХК Storytelling – искусство рассказывать истории

Storytelling – искусство рассказывать истории В бескрайнем море книг и журналов. 8 класс

В бескрайнем море книг и журналов. 8 класс Трудовое право

Трудовое право Техника продаж

Техника продаж Презентация "Кляксография и Монотипия" - скачать презентации по МХК

Презентация "Кляксография и Монотипия" - скачать презентации по МХК Презентация Методы воспитательной работы

Презентация Методы воспитательной работы Георгий Яковлевич Седов - уроженец земли донецкой

Георгий Яковлевич Седов - уроженец земли донецкой Александр Мень

Александр Мень Конституція України – Основний Закон держави

Конституція України – Основний Закон держави Маркировка куриных яиц

Маркировка куриных яиц  Работа командира идв после получения задачи

Работа командира идв после получения задачи