Содержание

- 3. Так вот, любое повреждение, сопровождающееся заметным нарушением местного гомеостаза, вызывает и ряд сложных системных реакций, направленных

- 4. ОТВЕТ ОСТРОЙ ФАЗЫ (ООФ) ООФ – ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ КОМПЛЕКС МЕСТНЫХ И СИСТЕМНЫХ РЕАКЦИЙ (ИЗМЕНЕНИЙ) ОРГАНИЗМА ОПОСРЕДУЕМЫХ

- 5. ООФ формируется немедленно, вслед за повреждением и тесно связан с механизмами и участниками местного очага воспаления

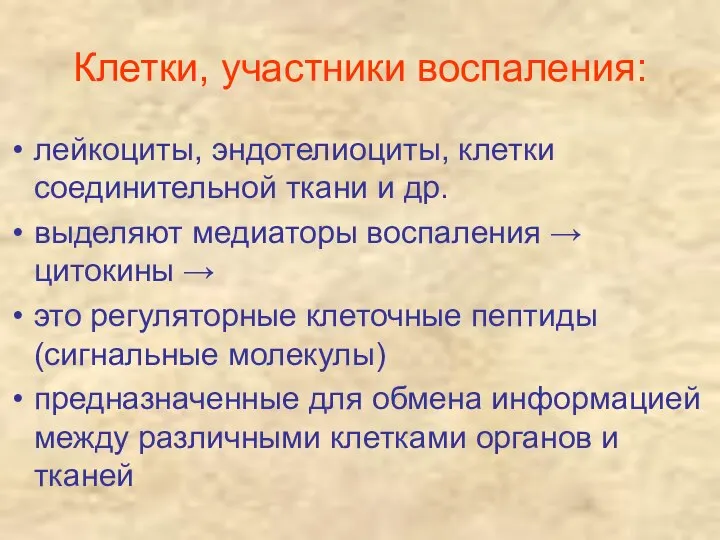

- 6. Клетки, участники воспаления: лейкоциты, эндотелиоциты, клетки соединительной ткани и др. выделяют медиаторы воспаления → цитокины →

- 7. Цель ООФ Представить информацию (сигнализировать) об агрессии (повреждении) другим органам и системам организма; Интенсифицировать использование энергии

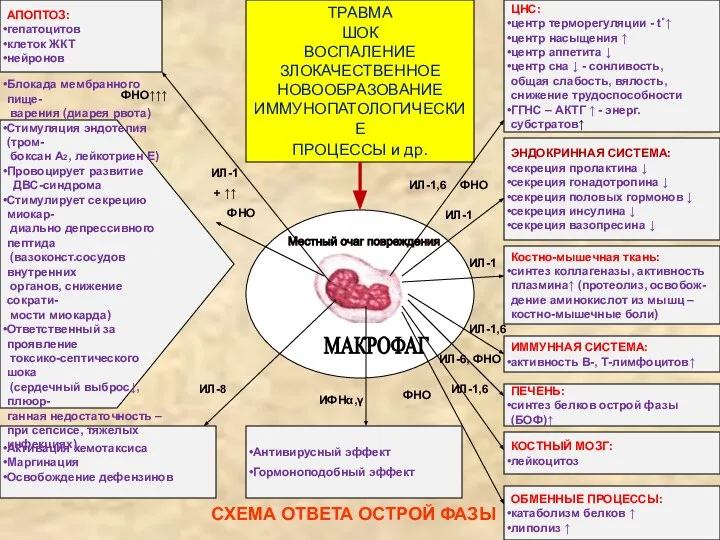

- 8. СХЕМА ОТВЕТА ОСТРОЙ ФАЗЫ МАКРОФАГ Местный очаг повреждения ТРАВМА ШОК ВОСПАЛЕНИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЕ НОВООБРАЗОВАНИЕ ИММУНОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ и

- 9. Начальные, общие, неспецифические признаки (симптомы) ООФ (воспаление, травмы, злокачественные опухоли, инфекционные процессы и др.) Общая слабость,

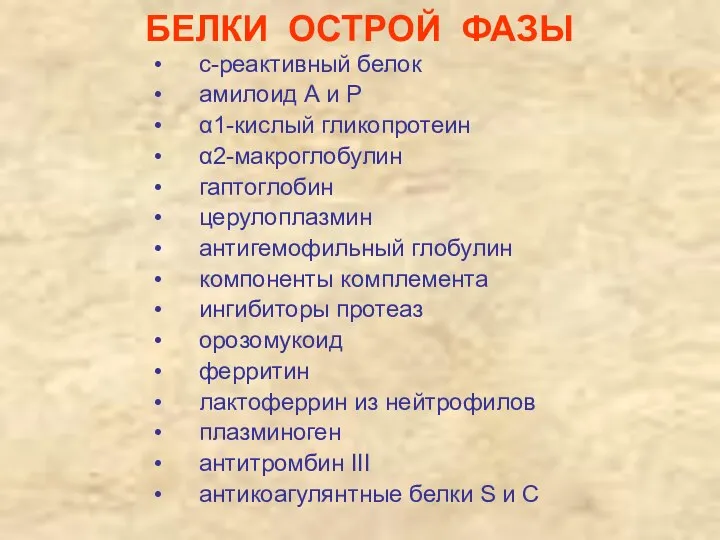

- 10. БЕЛКИ ОСТРОЙ ФАЗЫ с-реактивный белок амилоид А и Р α1-кислый гликопротеин α2-макроглобулин гаптоглобин церулоплазмин антигемофильный глобулин

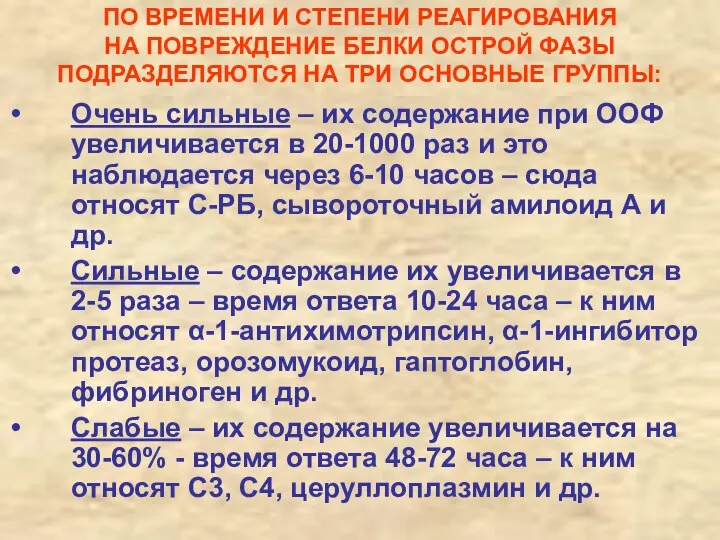

- 11. ПО ВРЕМЕНИ И СТЕПЕНИ РЕАГИРОВАНИЯ НА ПОВРЕЖДЕНИЕ БЕЛКИ ОСТРОЙ ФАЗЫ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА ТРИ ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ: Очень

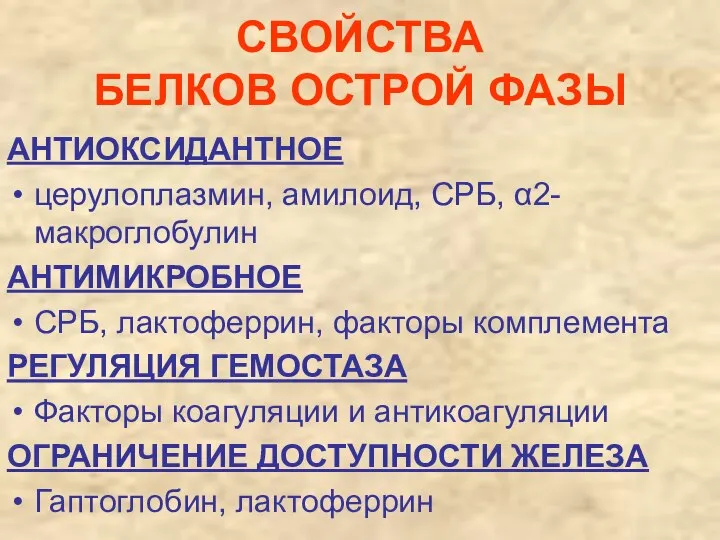

- 12. СВОЙСТВА БЕЛКОВ ОСТРОЙ ФАЗЫ АНТИОКСИДАНТНОЕ церулоплазмин, амилоид, СРБ, α2-макроглобулин АНТИМИКРОБНОЕ СРБ, лактоферрин, факторы комплемента РЕГУЛЯЦИЯ ГЕМОСТАЗА

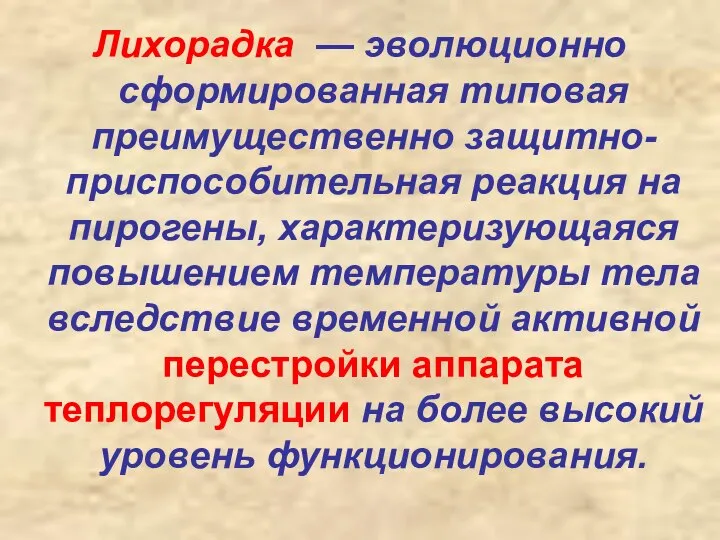

- 13. Лихорадка — эволюционно сформированная типовая преимущественно защитно-приспособительная реакция на пирогены, характеризующаяся повышением температуры тела вследствие временной

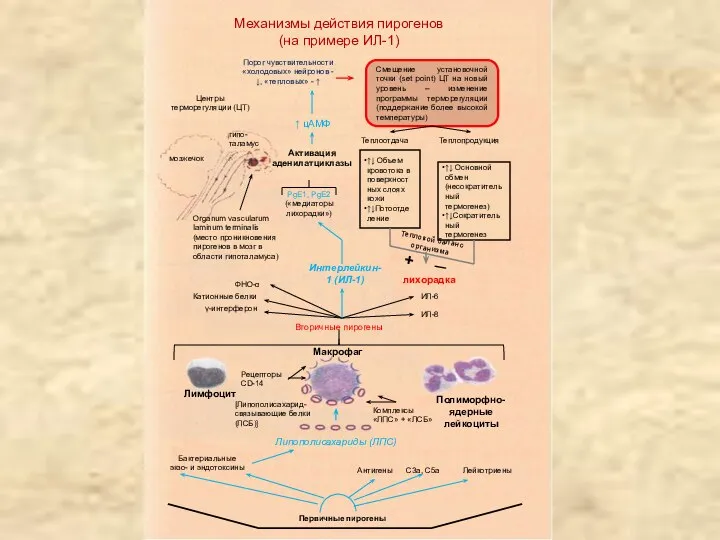

- 14. Механизмы действия пирогенов (на примере ИЛ-1) Макрофаг Полиморфно-ядерные лейкоциты Лимфоцит Липополисахариды (ЛПС) мозжечок гипо- таламус Смещение

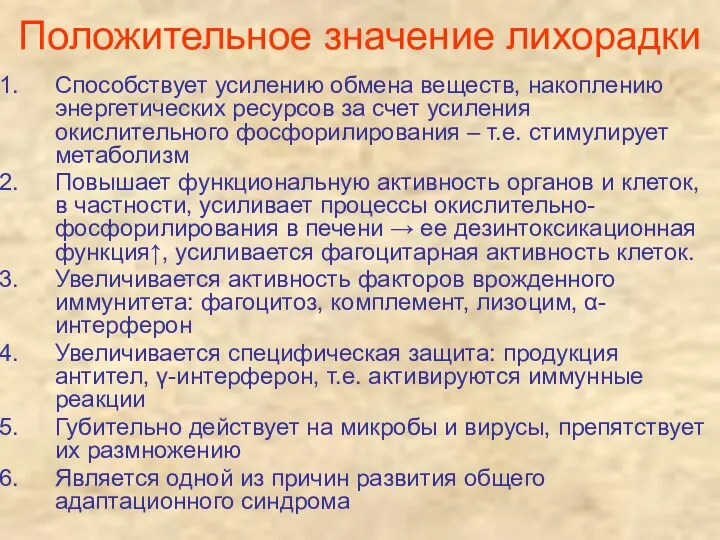

- 15. Положительное значение лихорадки Способствует усилению обмена веществ, накоплению энергетических ресурсов за счет усиления окислительного фосфорилирования –

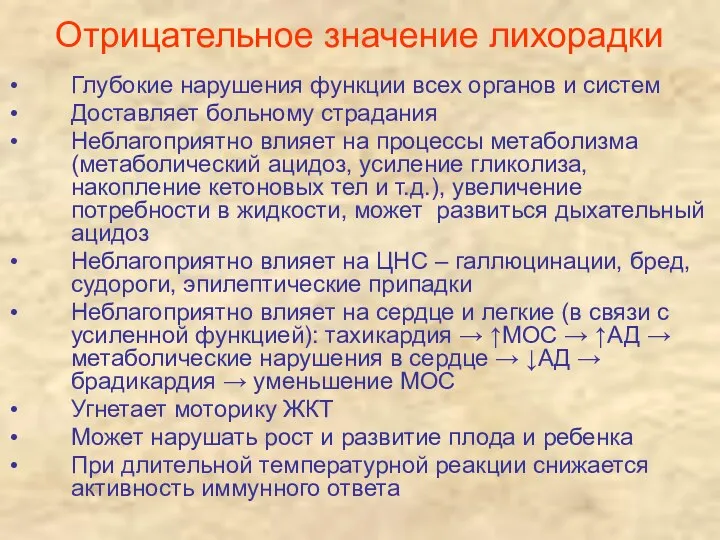

- 16. Отрицательное значение лихорадки Глубокие нарушения функции всех органов и систем Доставляет больному страдания Неблагоприятно влияет на

- 17. Абсолюные показания лечения лихорадки Температура – 40 при наличии: Возраст от 6 мес до 3 лет

- 18. Относительные показания Температура – 39-40 Возраст до 5 лет Неврологические острые заболевания

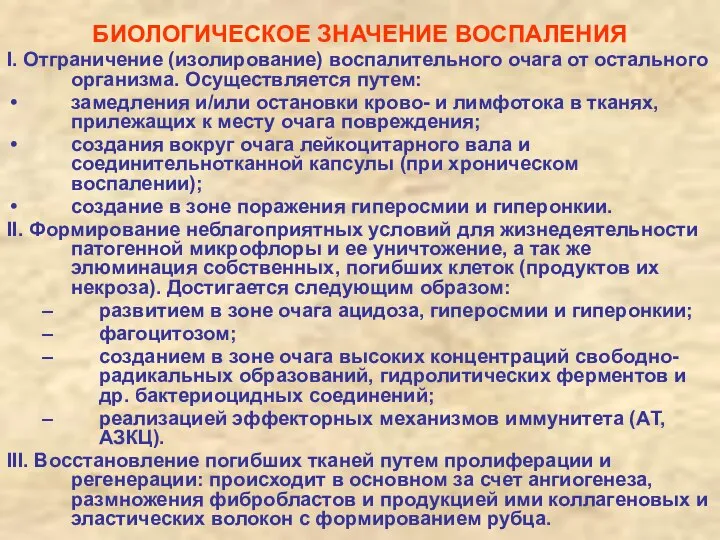

- 19. БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВОСПАЛЕНИЯ I. Отграничение (изолирование) воспалительного очага от остального организма. Осуществляется путем: замедления и/или остановки

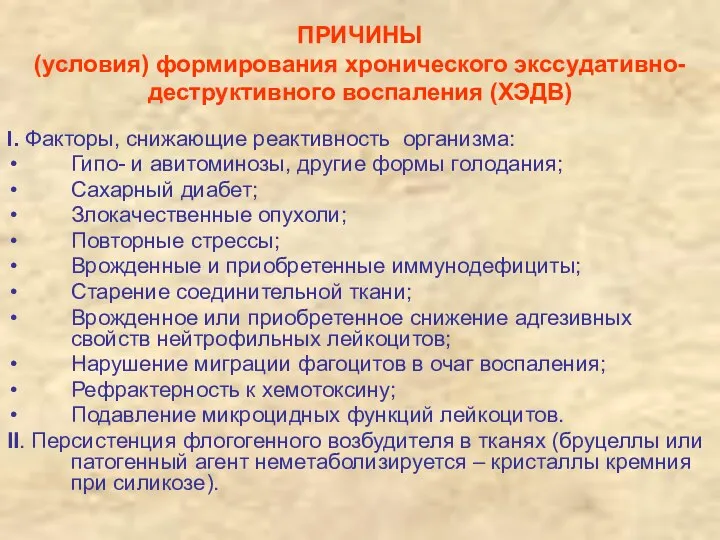

- 20. ПРИЧИНЫ (условия) формирования хронического экссудативно-деструктивного воспаления (ХЭДВ) I. Факторы, снижающие реактивность организма: Гипо- и авитоминозы, другие

- 21. Всё это способствуют продолжению альтерации и экссудации на фоне развернувшихся процессов пролиферации Сочетание волнообразных альтеративно-экссудативных явлений

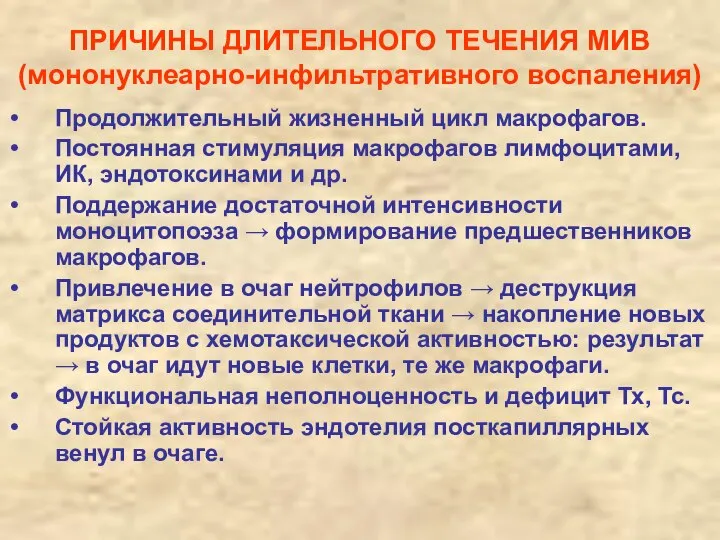

- 23. ПРИЧИНЫ ДЛИТЕЛЬНОГО ТЕЧЕНИЯ МИВ (мононуклеарно-инфильтративного воспаления) Продолжительный жизненный цикл макрофагов. Постоянная стимуляция макрофагов лимфоцитами, ИК, эндотоксинами

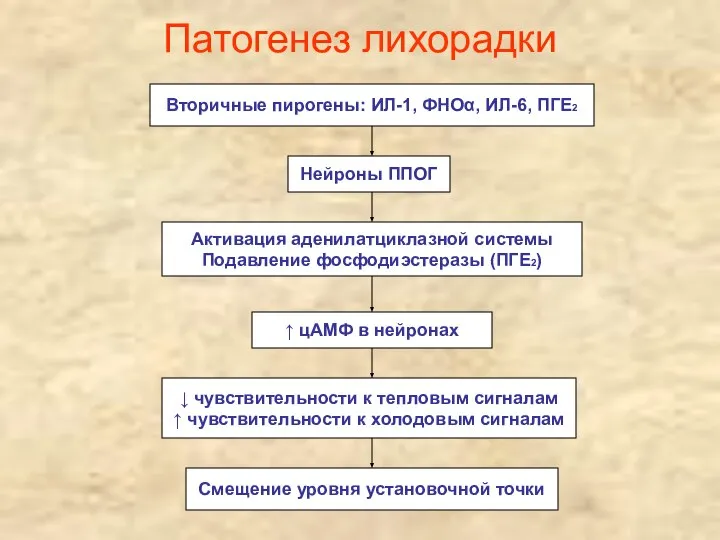

- 24. Патогенез лихорадки Вторичные пирогены: ИЛ-1, ФНОα, ИЛ-6, ПГЕ2 Нейроны ППОГ Активация аденилатциклазной системы Подавление фосфодиэстеразы (ПГЕ2)

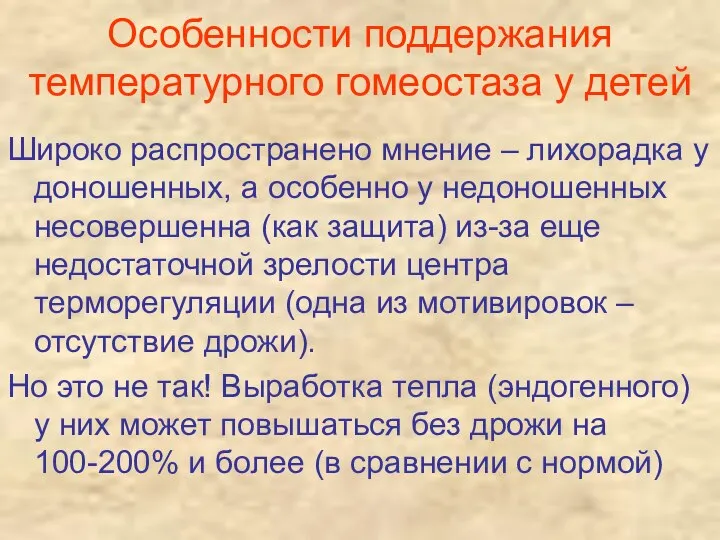

- 25. Особенности поддержания температурного гомеостаза у детей Широко распространено мнение – лихорадка у доношенных, а особенно у

- 26. В течение первых недель после рождения температура тела ребенка поддерживается за счет: большей интенсивности недрожательного термогенеза

- 27. Недрожательный термогенез – его большая интенсивность объясняется высокой, постоянной тонической мышечной активностью, что повышает порог дрожательного

- 28. Дрожь у новорожденных появляется только при предельных переохлаждениях Наиболее мощным источником эндогенного типа в этом периоде

- 29. Бурая окраска – обильное кровоснабжение + большое количество митохондрий (железа) Клетки бурого жира содержат белок (термогенин)

- 30. В надпочечнике ребенка до 3-4 месяцев жизни преобладает синтез норадреналина Отсюда, из органа Цукеркандля и надпочечника

- 31. Следовательно, механизм температурной адаптации у данных детей довольно таки мощный, но задачи, стоящие перед ними, особенно

- 32. Сложность задач объясняется следующим: 1. С точки зрения технологии терморегуляции, малый размер новорожденного является недостатком. Соотношение

- 33. 2. Изолирующая прослойка жира поверхностного слоя тела значительно тоньше, по сравнению со старшими возрастными группами. Поэтому,

- 34. Это создает большие проблемы с терморегуляцией. Таким образом, для того, чтобы решить выше перечисленные проблемы, т.е.

- 35. Клетки белой крови новорожденных выделяют эндогенные пирогены (ИЛ-1,6, ФНО) и отвечают на них истинной лихорадкой, но

- 36. Можно сказать, что лихорадка для детей этой возрастной группы более расточительное мероприятие, чем для взрослых Отсюда:

- 37. Неинфекционные лихорадки у детей 1. Молочная лихорадка – в материнском молоке (особенно молозиве) много лейкоцитов При

- 38. Мононуклеарно-инфильтративное воспаление (МИВ) МИВ имеет первоначально хронический тип и лежит в основе множества заболеваний: от ревматоидного

- 39. Характеристика (особенности МИВ) В очаге повреждения отмечается накопление (инфильтрация) и длительное функционирование макрофагов и лимфоцитов (аутоиммунная

- 40. 3. Макрофаги пролиферируют в очаге воспаления. Цитокины, синтезируемые при макрофагально-лимфоцитарной инфильтрации взаимно активируют эти два вида

- 41. 4. Кроме того, данные цитокины способствуют: преобразованию макрофагов в эпителиоидные клетки и их слиянию в гигантские,

- 42. 7. Длительное присутствие в очаге воспаления сенсибилизированных лимфоцитов позволяет им: претерпеть клональную пролиферацию (т.е. создать эффекторный

- 44. Скачать презентацию

косвенные налоги

косвенные налоги  Пересмотр вступивших в законную силу судебных решений

Пересмотр вступивших в законную силу судебных решений Дауыссыз дыбыстар

Дауыссыз дыбыстар Финансовая отчетность банка ВТБ Петрова Маргарита Куркина анна 3 курс фм

Финансовая отчетность банка ВТБ Петрова Маргарита Куркина анна 3 курс фм Каменные стены МКД

Каменные стены МКД Физиология заднего мозга

Физиология заднего мозга Искусство Древней Греции Афинский Акрополь

Искусство Древней Греции Афинский Акрополь Структура и типология культуры

Структура и типология культуры Ярмарка талантов. Российское движение школьников

Ярмарка талантов. Российское движение школьников Весёлые задачки - презентация для начальной школы_

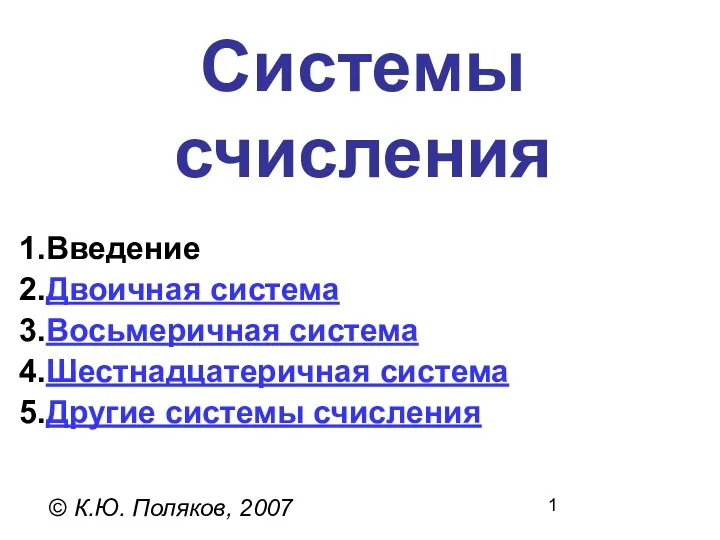

Весёлые задачки - презентация для начальной школы_ Системы Счисления

Системы Счисления Описание слайда:

Модели поведения человека в институциональной экономике

Описание слайда:

Модели поведения человека в институциональной экономике Плавкие предохранители

Плавкие предохранители Семиотика и синдромология болезней крови. Геморраг. диатезы, лейкозы

Семиотика и синдромология болезней крови. Геморраг. диатезы, лейкозы Nikolay Vasilievich Sklifosovsky

Nikolay Vasilievich Sklifosovsky Паллиативная медицинская помощь в Российской Федерации. Изменения законодательства

Паллиативная медицинская помощь в Российской Федерации. Изменения законодательства Ранние формы религии. Часть III

Ранние формы религии. Часть III «Условия применения компьютерных программ в начальной школе» "Скажи мне, и я забуду. Покажи мне, - я см

«Условия применения компьютерных программ в начальной школе» "Скажи мне, и я забуду. Покажи мне, - я см История развития самбо

История развития самбо Презентация Целеполагание

Презентация Целеполагание Таможенная флотилия в современных условиях Подготовила студентка ФТД-1, группы Т-102 Телкова Алина

Таможенная флотилия в современных условиях Подготовила студентка ФТД-1, группы Т-102 Телкова Алина Рычаги в технике, быту и природе

Рычаги в технике, быту и природе Тектоника

Тектоника Правовое государство

Правовое государство Имя прилагательное как часть речи. Правописание прилагательных.

Имя прилагательное как часть речи. Правописание прилагательных. Вакуумный экскаватор

Вакуумный экскаватор Медицина в эпоху возрождения Выполнил:студент гр.102 стом. фак. Пеньковский Б.Г.

Медицина в эпоху возрождения Выполнил:студент гр.102 стом. фак. Пеньковский Б.Г.  черно-белые - презентация для начальной школы

черно-белые - презентация для начальной школы