Содержание

- 2. Слово «икона» — греческое, в переводе на славянский язык означает «образ». Икона – не портрет в

- 3. Икона Андрея Рублева «Спас из Звенигородского чина» Икона «Битва новгородцев с суздальцами» Фреска «Нерукотворный Спас» Симона

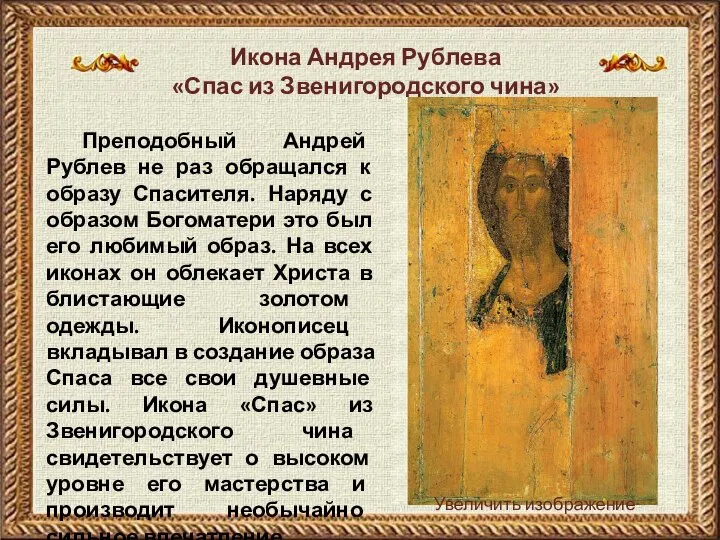

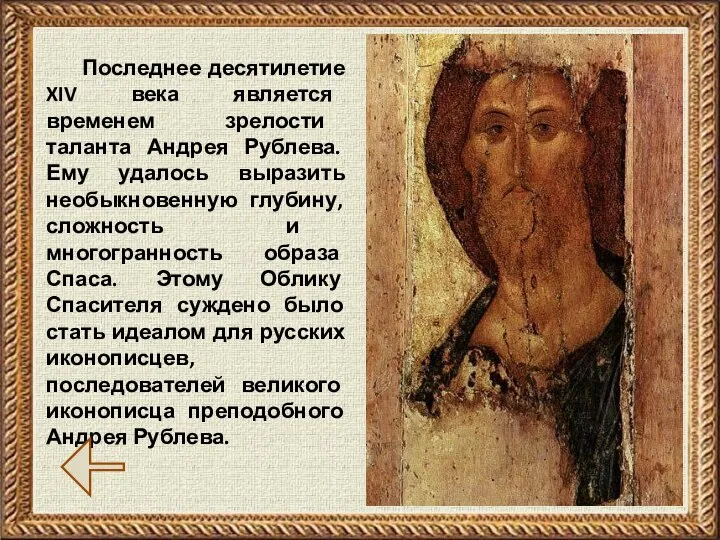

- 4. Преподобный Андрей Рублев не раз обращался к образу Спасителя. Наряду с образом Богоматери это был его

- 5. Последнее десятилетие XIV века является временем зрелости таланта Андрея Рублева. Ему удалось выразить необыкновенную глубину, сложность

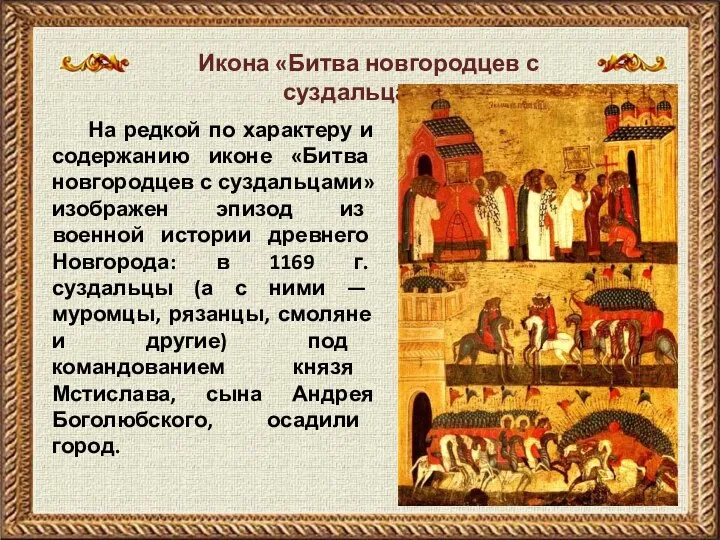

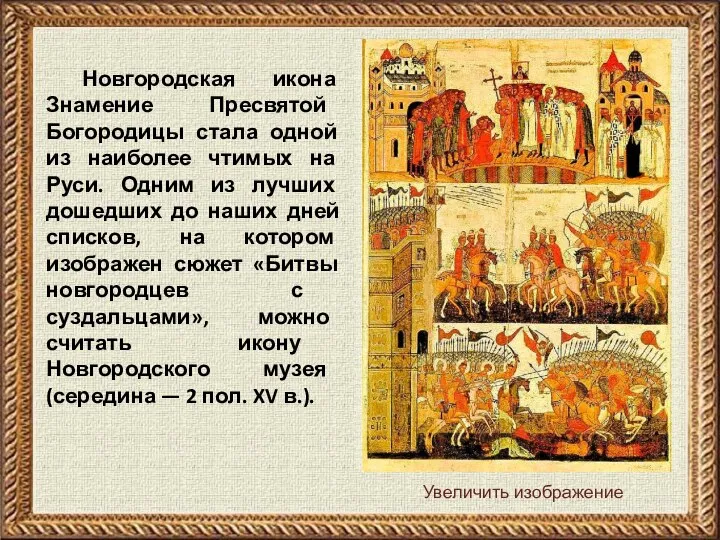

- 6. На редкой по характеру и содержанию иконе «Битва новгородцев с суздальцами» изображен эпизод из военной истории

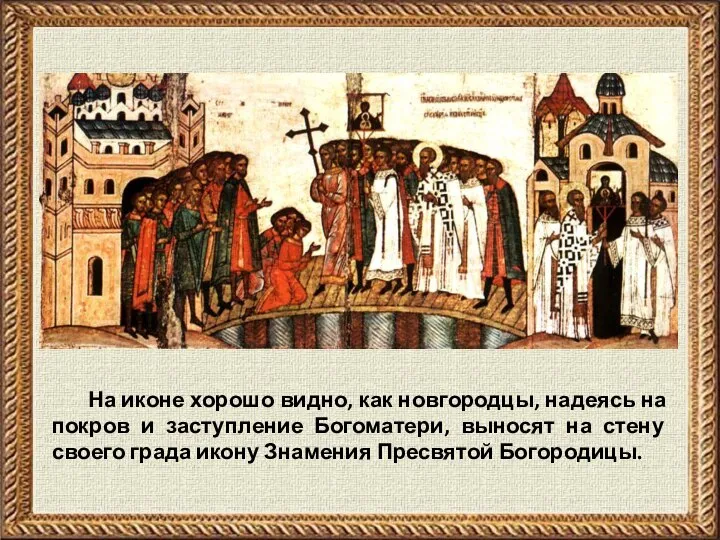

- 7. На иконе хорошо видно, как новгородцы, надеясь на покров и заступление Богоматери, выносят на стену своего

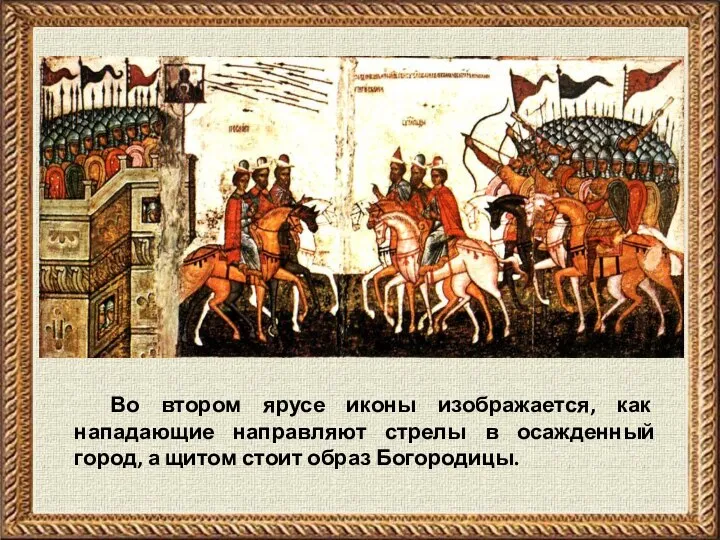

- 8. Во втором ярусе иконы изображается, как нападающие направляют стрелы в осажденный город, а щитом стоит образ

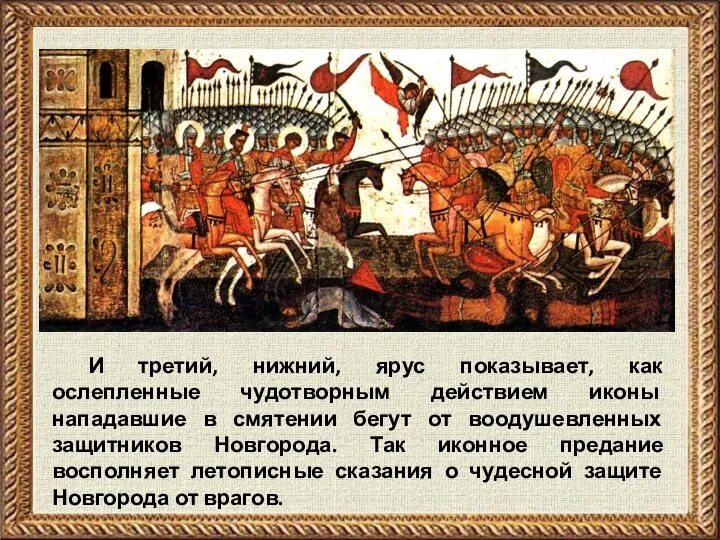

- 9. И третий, нижний, ярус показывает, как ослепленные чудотворным действием иконы нападавшие в смятении бегут от воодушевленных

- 10. Новгородская икона Знамение Пресвятой Богородицы стала одной из наиболее чтимых на Руси. Одним из лучших дошедших

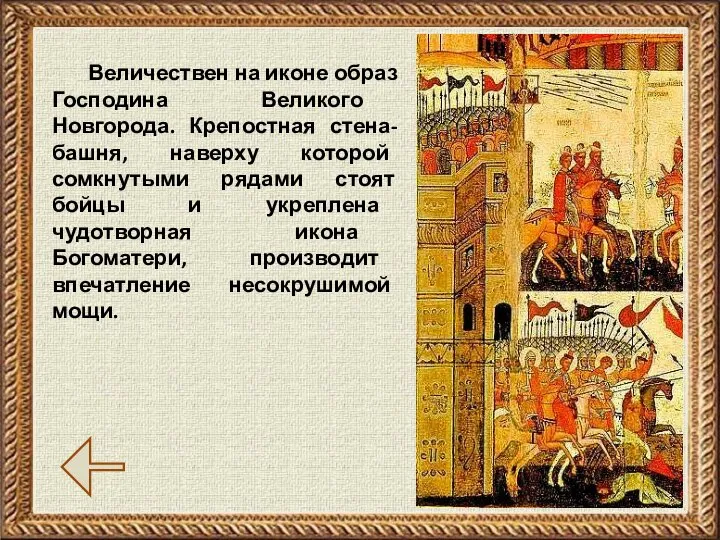

- 11. Величествен на иконе образ Господина Великого Новгорода. Крепостная стена-башня, наверху которой сомкнутыми рядами стоят бойцы и

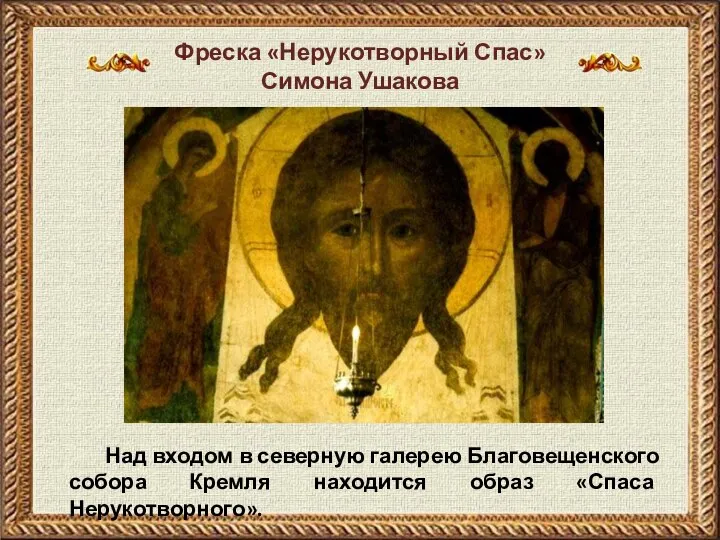

- 12. Над входом в северную галерею Благовещенского собора Кремля находится образ «Спаса Нерукотворного». Фреска «Нерукотворный Спас» Симона

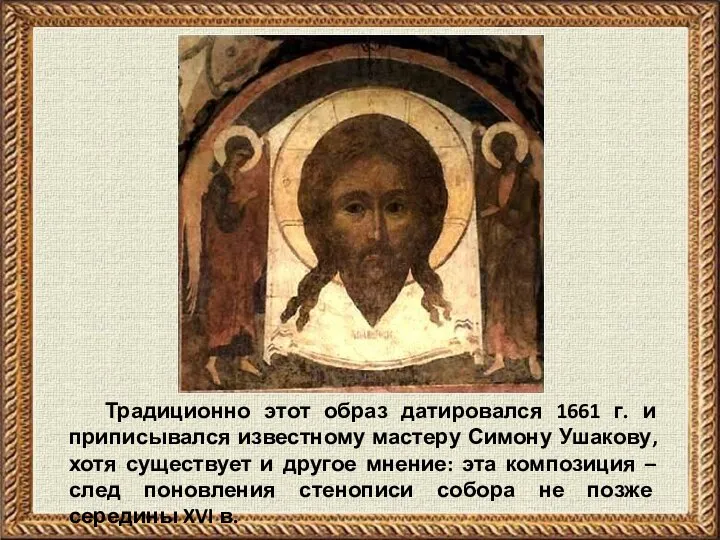

- 13. Традиционно этот образ датировался 1661 г. и приписывался известному мастеру Симону Ушакову, хотя существует и другое

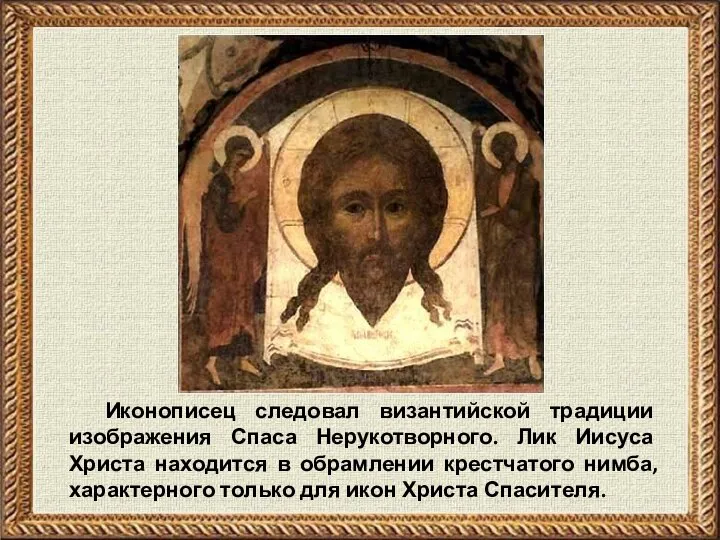

- 14. Иконописец следовал византийской традиции изображения Спаса Нерукотворного. Лик Иисуса Христа находится в обрамлении крестчатого нимба, характерного

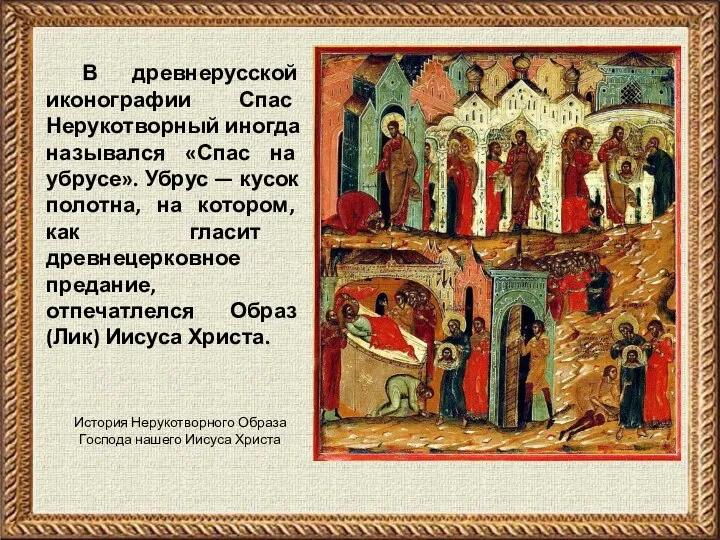

- 15. В древнерусской иконографии Спас Нерукотворный иногда назывался «Спас на убрусе». Убрус — кусок полотна, на котором,

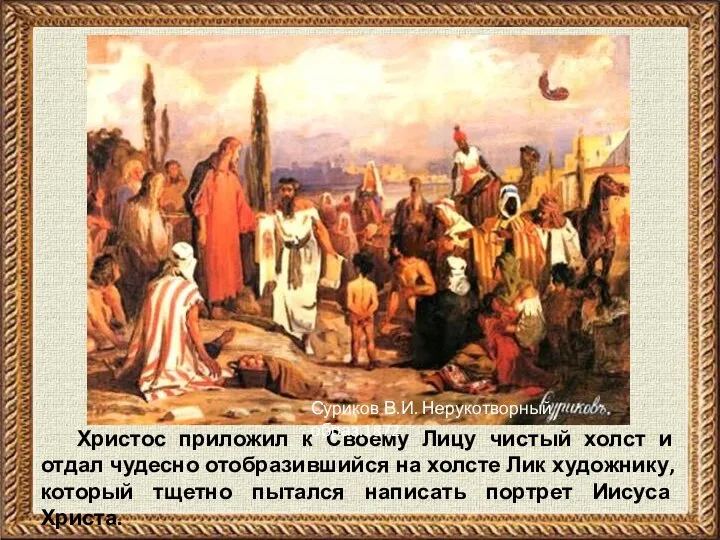

- 16. Христос приложил к Своему Лицу чистый холст и отдал чудесно отобразившийся на холсте Лик художнику, который

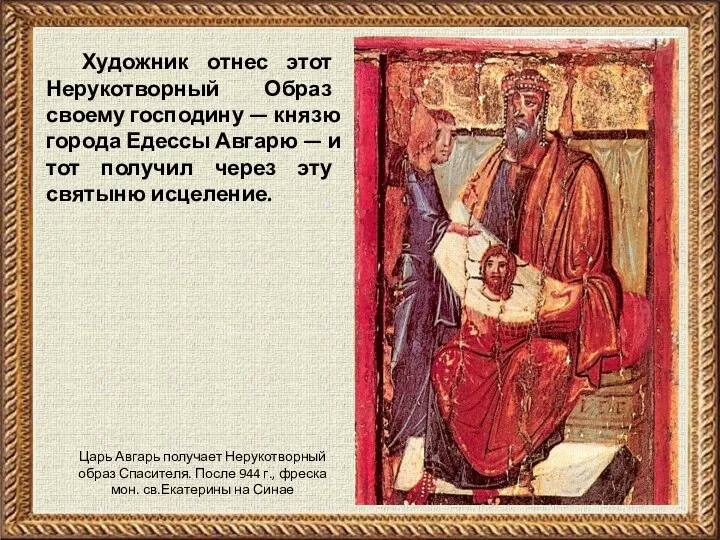

- 17. Художник отнес этот Нерукотворный Образ своему господину — князю города Едессы Авгарю — и тот получил

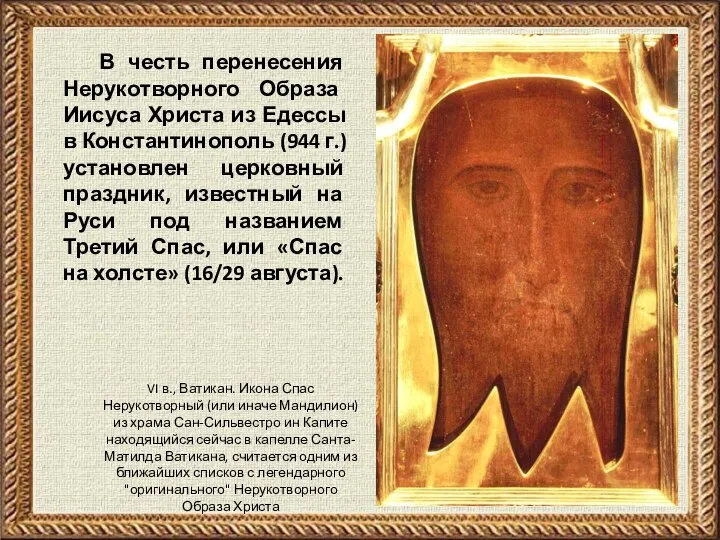

- 18. В честь перенесения Нерукотворного Образа Иисуса Христа из Едессы в Константинополь (944 г.) установлен церковный праздник,

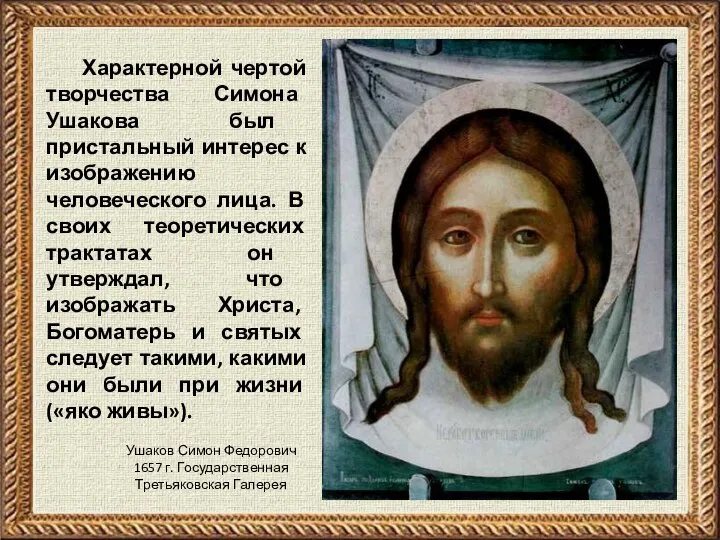

- 19. Характерной чертой творчества Симона Ушакова был пристальный интерес к изображению человеческого лица. В своих теоретических трактатах

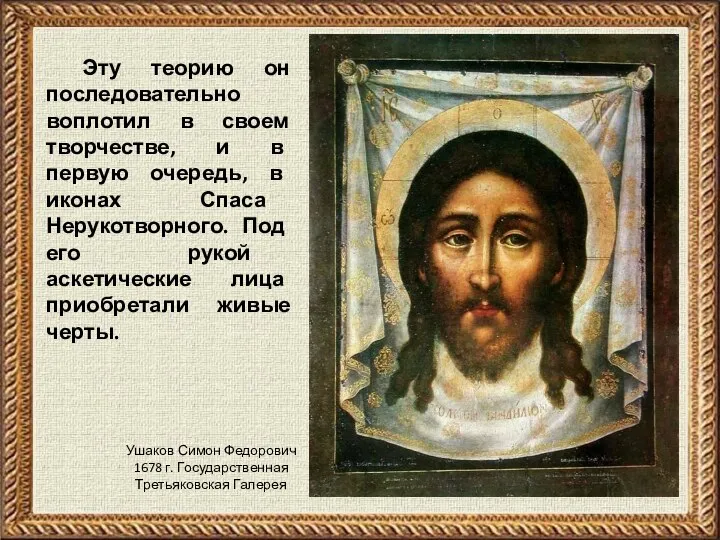

- 20. Эту теорию он последовательно воплотил в своем творчестве, и в первую очередь, в иконах Спаса Нерукотворного.

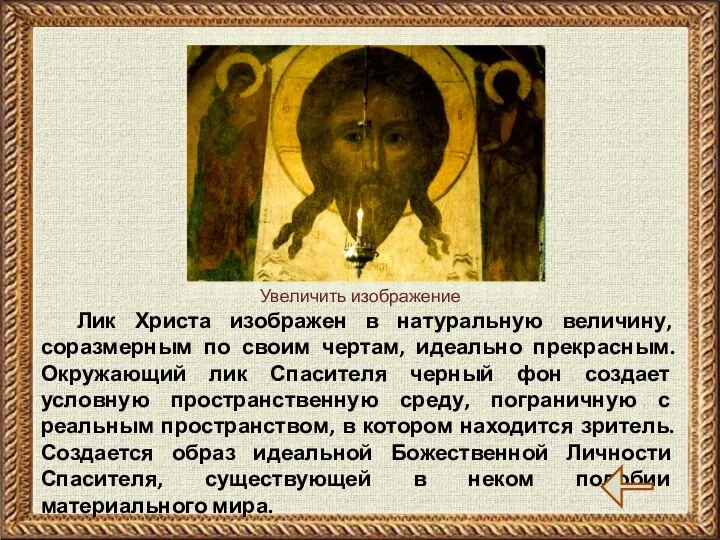

- 21. Лик Христа изображен в натуральную величину, соразмерным по своим чертам, идеально прекрасным. Окружающий лик Спасителя черный

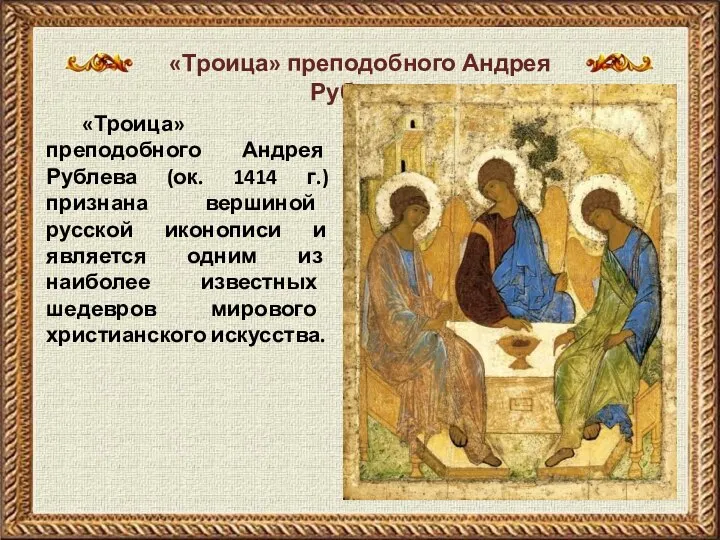

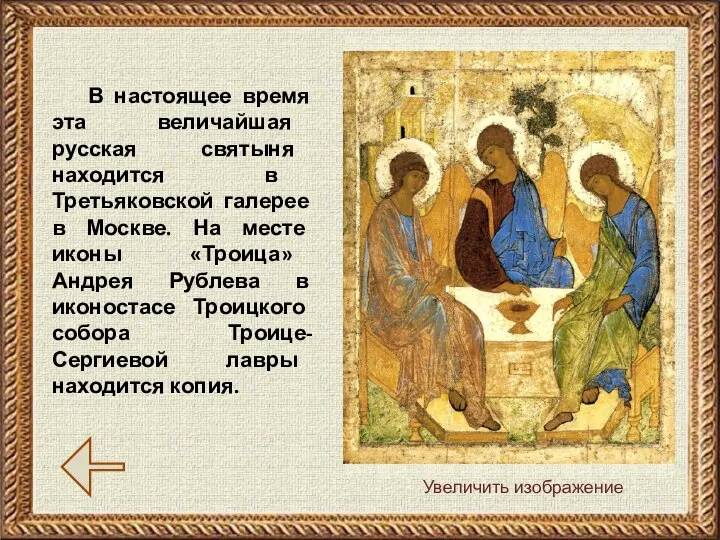

- 22. «Троица» преподобного Андрея Рублева (ок. 1414 г.) признана вершиной русской иконописи и является одним из наиболее

- 23. Икона была написана великим русским иконописцем в память, или, как писали в древности, «в похвалу» основателя

- 24. Икона «Троица» Андрея Рублева стала образцом для последующих иконописцев, приступавших к написанию иконы Троицы. Преподобный Андрей

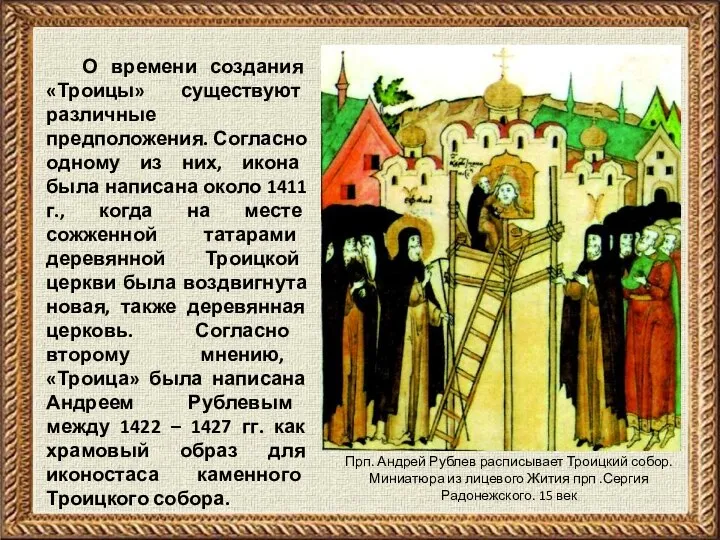

- 25. О времени создания «Троицы» существуют различные предположения. Согласно одному из них, икона была написана около 1411

- 26. В настоящее время эта величайшая русская святыня находится в Третьяковской галерее в Москве. На месте иконы

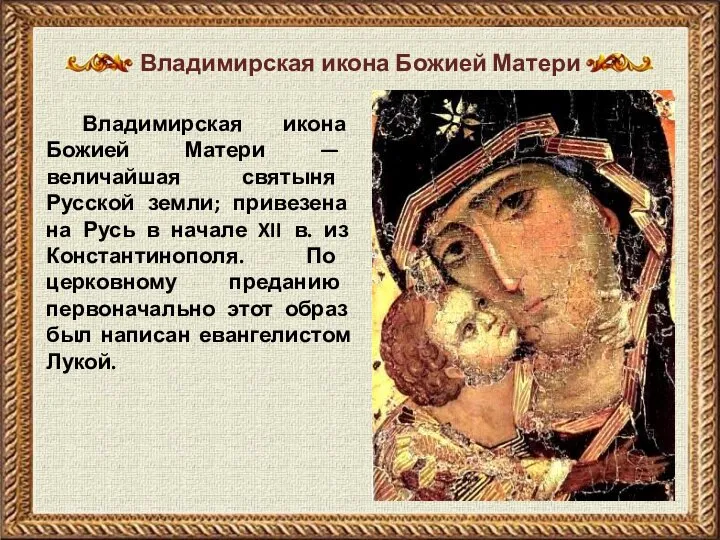

- 27. Владимирская икона Божией Матери — величайшая святыня Русской земли; привезена на Русь в начале XII в.

- 28. Владимирская икона Богоматери сопровождала и освящала Россию на всех этапах ее истории. Из Киева икону перенес

- 29. С возвышением Москвы в конце XIV в. икона переносится из Владимира в Москву и помещается в

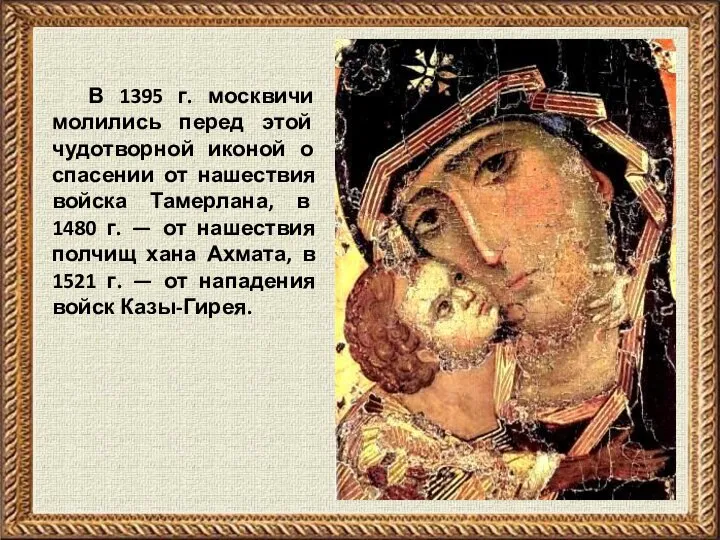

- 30. В 1395 г. москвичи молились перед этой чудотворной иконой о спасении от нашествия войска Тамерлана, в

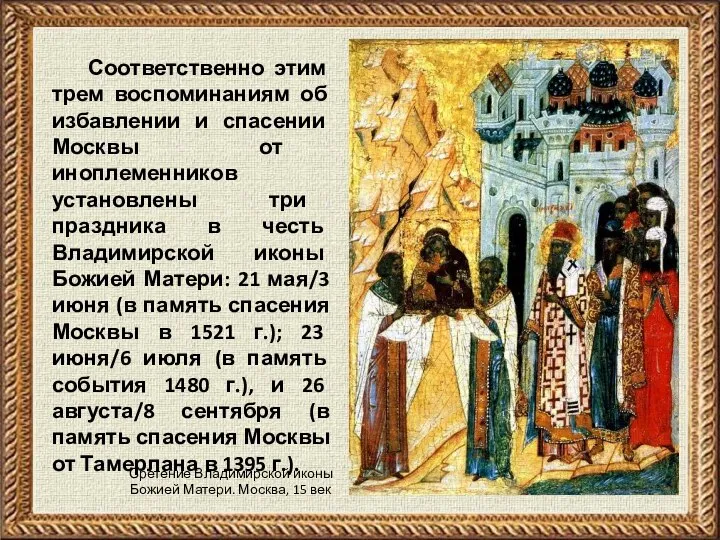

- 31. Соответственно этим трем воспоминаниям об избавлении и спасении Москвы от иноплеменников установлены три праздника в честь

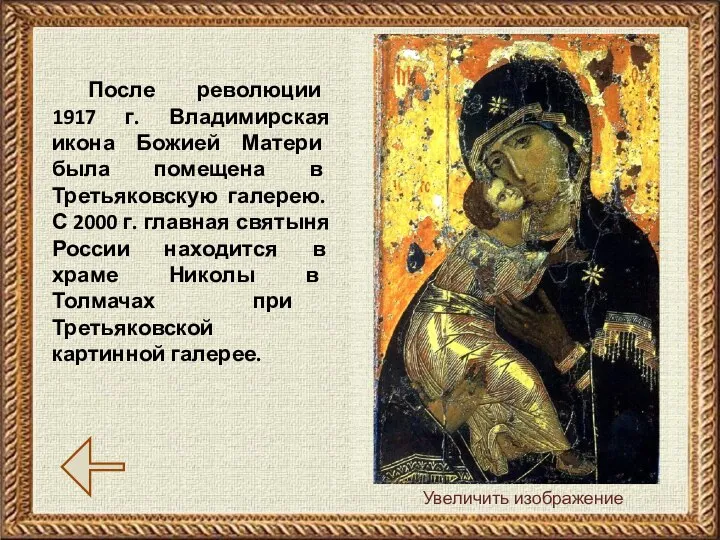

- 32. После революции 1917 г. Владимирская икона Божией Матери была помещена в Третьяковскую галерею. С 2000 г.

- 33. Эта икона Божией Матери явилась в городе Казани — отсюда ее название — девятилетней девочке Матроне

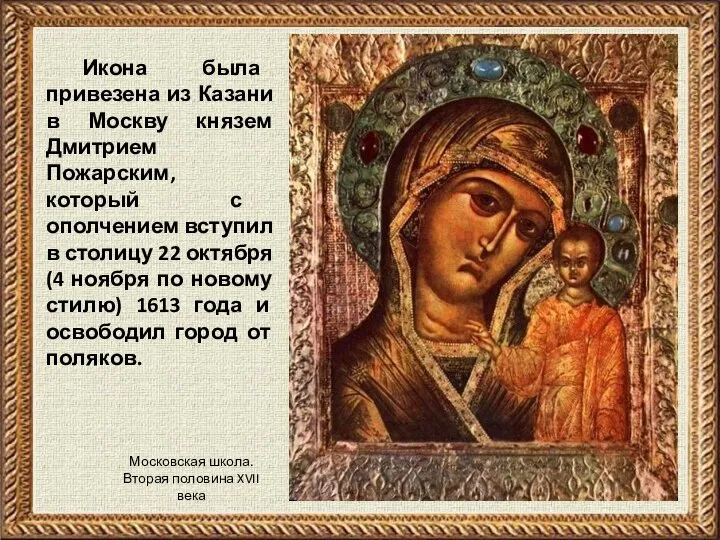

- 34. Икона была привезена из Казани в Москву князем Дмитрием Пожарским, который с ополчением вступил в столицу

- 35. После изгнания врагов князь исполнил данный им обет: построил в Москве церковь во имя Казанской Божией

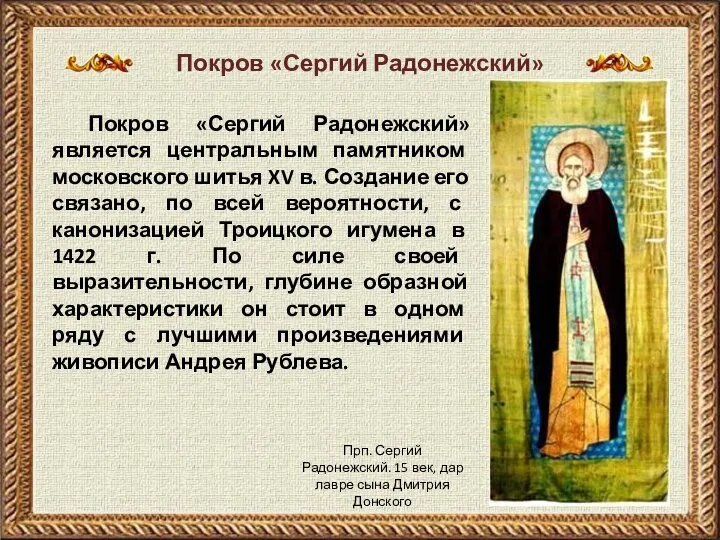

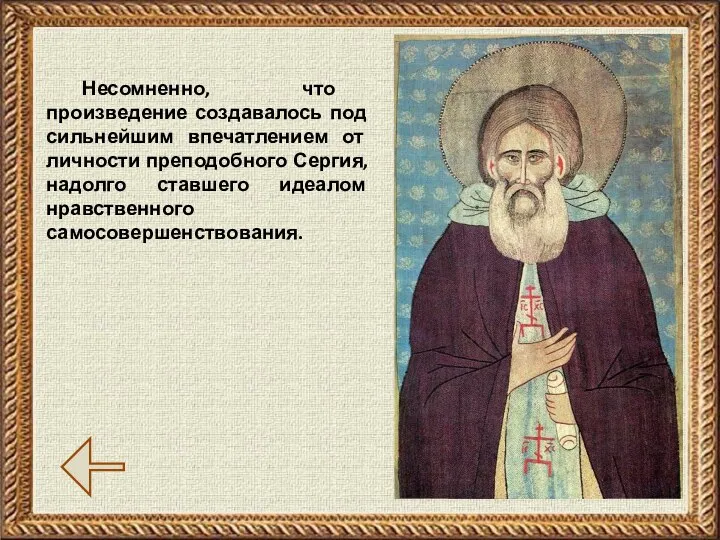

- 36. Покров «Сергий Радонежский» является центральным памятником московского шитья XV в. Создание его связано, по всей вероятности,

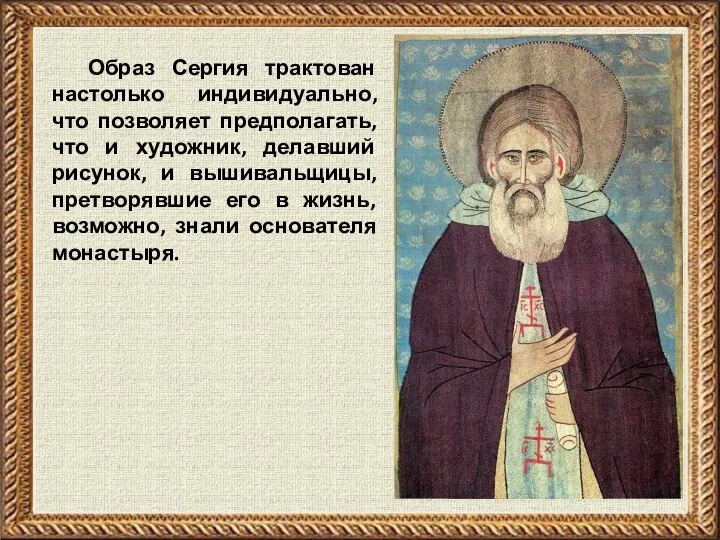

- 37. Образ Сергия трактован настолько индивидуально, что позволяет предполагать, что и художник, делавший рисунок, и вышивальщицы, претворявшие

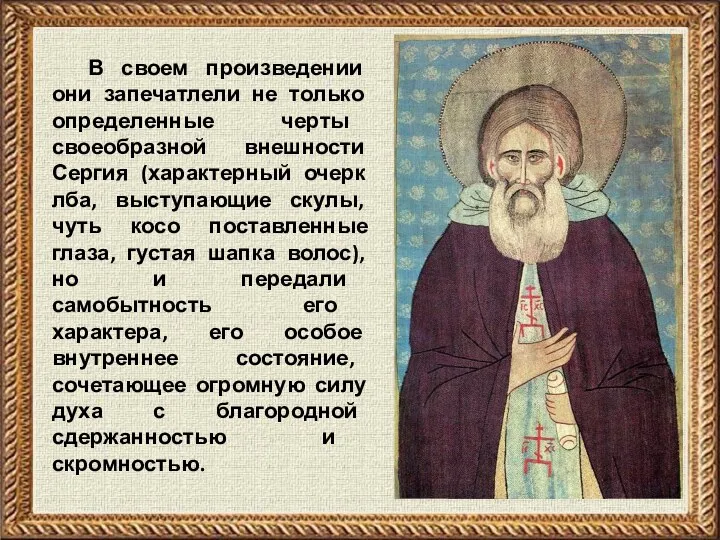

- 38. В своем произведении они запечатлели не только определенные черты своеобразной внешности Сергия (характерный очерк лба, выступающие

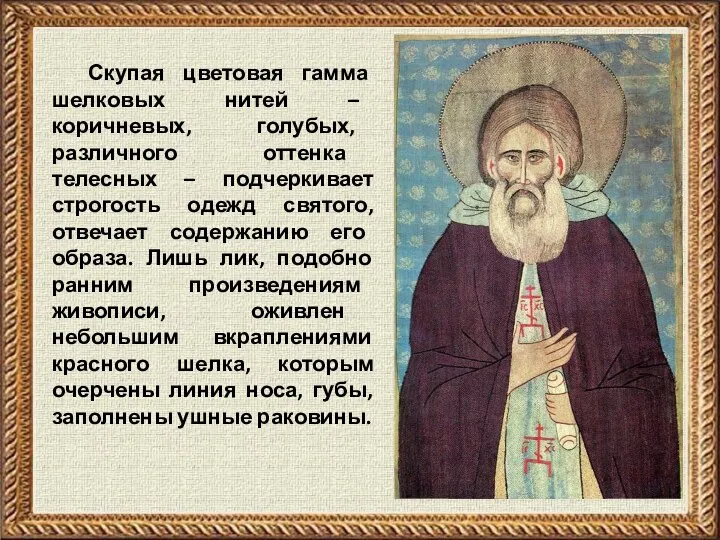

- 39. Скупая цветовая гамма шелковых нитей – коричневых, голубых, различного оттенка телесных – подчеркивает строгость одежд святого,

- 40. Несомненно, что произведение создавалось под сильнейшим впечатлением от личности преподобного Сергия, надолго ставшего идеалом нравственного самосовершенствования.

- 42. Скачать презентацию

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ РАНЕНИИ. ПОВЯЗКИ

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ РАНЕНИИ. ПОВЯЗКИ  Инструменты Стратегического планирования

Инструменты Стратегического планирования Умножение десятичных дробей - презентация по Алгебре

Умножение десятичных дробей - презентация по Алгебре Параметрический стабилизатор напряжения

Параметрический стабилизатор напряжения Психология цвета в интерьере

Психология цвета в интерьере Реакционно-порошковый бетон

Реакционно-порошковый бетон Электрический привод

Электрический привод Сравнительный анализ. Выключатели в литом корпусе LSIS vs Hyundai

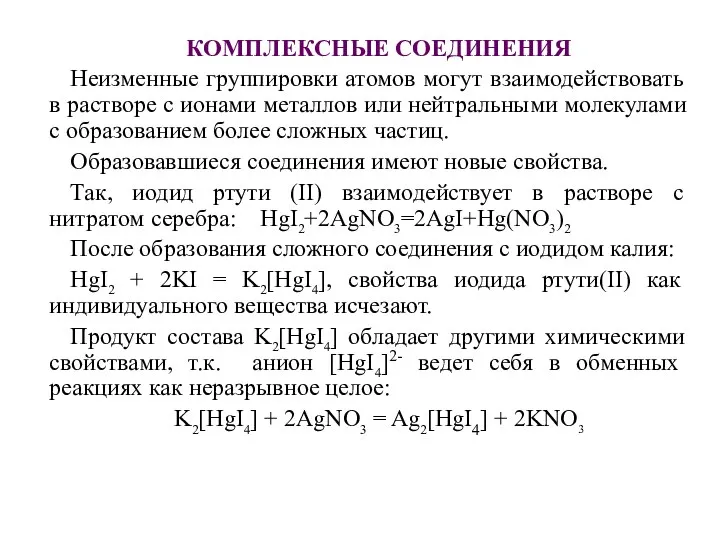

Сравнительный анализ. Выключатели в литом корпусе LSIS vs Hyundai Комплексные соединения

Комплексные соединения Микроконтроллердің құрылымы

Микроконтроллердің құрылымы Классификация автоматизированных систем и требований по защите информации

Классификация автоматизированных систем и требований по защите информации Привод устройства сцепления автомобиля Камаз

Привод устройства сцепления автомобиля Камаз Русская матрёшка

Русская матрёшка Хореография как третий урок физкультуры МБОУ СОШ №4 Учитель – Кученова Татьяна Николаевна

Хореография как третий урок физкультуры МБОУ СОШ №4 Учитель – Кученова Татьяна Николаевна Все начинается с тебя

Все начинается с тебя Театр и киноискусство 20 века

Театр и киноискусство 20 века  Визуальная система программирования Delphi. Язык программирования Object Pascal

Визуальная система программирования Delphi. Язык программирования Object Pascal Инструкция по работе с ISD Mobile

Инструкция по работе с ISD Mobile Инерционное удержание плазмы. Лазерный термоядерный синтез. Пузырьковый термоядерный синтез. Мюонный катализ.

Инерционное удержание плазмы. Лазерный термоядерный синтез. Пузырьковый термоядерный синтез. Мюонный катализ. Современные бетоны и технологии. Эра добавок

Современные бетоны и технологии. Эра добавок Известные Филологи и их деятельность

Известные Филологи и их деятельность Kanland. History of Kanland

Kanland. History of Kanland Презентация "Времена года. Палитра цветов" - скачать презентации по МХК_

Презентация "Времена года. Палитра цветов" - скачать презентации по МХК_ Цвет и эмоции

Цвет и эмоции  Кейс – метод как педагогическая технология Никитин Валерий Яковлевич, д.п.н., профессор

Кейс – метод как педагогическая технология Никитин Валерий Яковлевич, д.п.н., профессор Эконометрика Лекция 5

Эконометрика Лекция 5 Корпоративное право

Корпоративное право Гостевой этикет. Деловые приемы. Формы поведения на приемах. Правила рассадки. Правила сервировки

Гостевой этикет. Деловые приемы. Формы поведения на приемах. Правила рассадки. Правила сервировки