Содержание

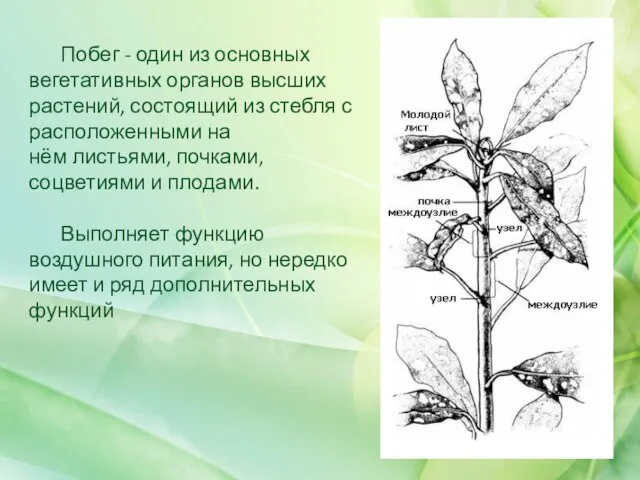

- 2. Побег - один из основных вегетативных органов высших растений, состоящий из стебля с расположенными на нём

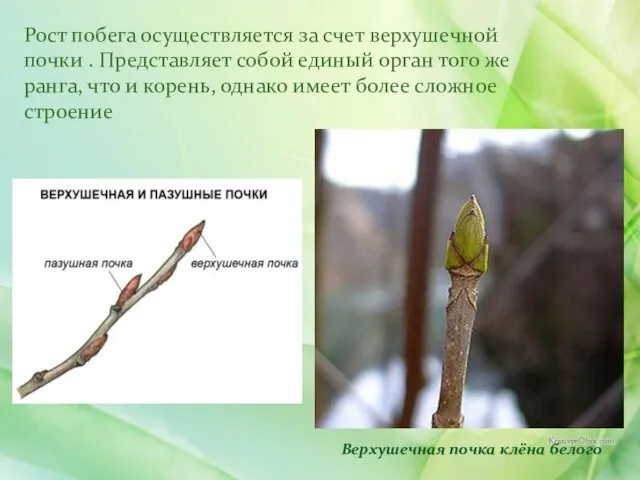

- 3. Рост побега осуществляется за счет верхушечной почки . Представляет собой единый орган того же ранга, что

- 4. Строение вегетативного побега Вегетативный побег состоит из Стебля – осевой части, имеющего цилиндрическую форму. Листьев –

- 5. Особенности строения побега Облиственность(Главная черта, отличающая побег от корня) Метамерное строение. Участок стебля, от которого отходит

- 6. Боковые почки. У семенных растений они находятся в пазухах листьев (пазушные). Имеют экзогенное заложение. Из боковых

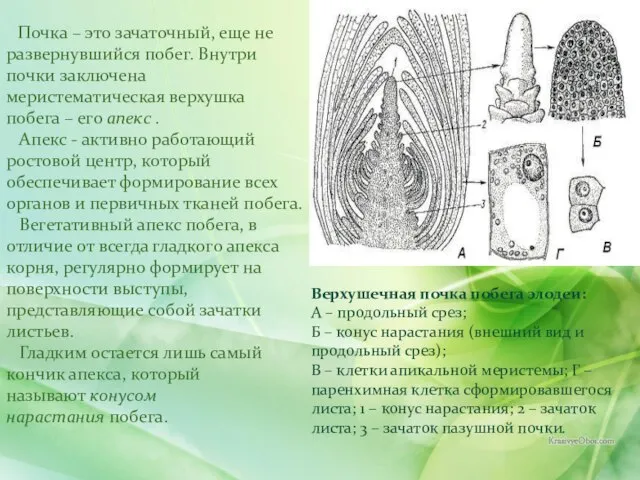

- 7. Почка – это зачаточный, еще не развернувшийся побег. Внутри почки заключена меристематическая верхушка побега – его

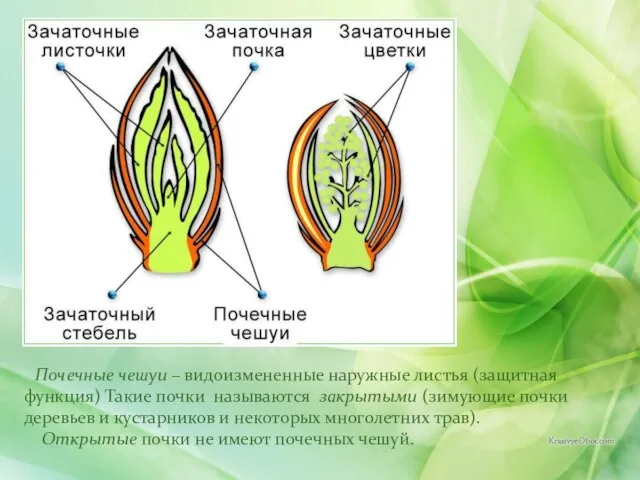

- 8. Почечные чешуи – видоизмененные наружные листья (защитная функция) Такие почки называются закрытыми (зимующие почки деревьев и

- 9. Они возникают уже на взрослой, уже дифференцированной части органа эндогенно, из внутренних тканей. Придаточные почки могут

- 10. Придаточные почки на листьях сразу дают маленькие побеги с придаточными корешками, которые отпадают от материнского листа

- 11. Развертывание побегов из почек у большинства растений носит периодический характер. У многих растений почки разворачиваются в

- 12. Почки, впадающие на некоторое время в состояние покоя, а затем дающие новые элементарные и годичные побеги,

- 13. Спящие почки. Спящие почки не трансформируются в побеги в течение ряда лет, иногда не превращаются в

- 14. У некоторых растений из спящих почек на стволе образуются безлистные цветоносные побеги. Это явление носит название

- 15. Видоизмененные побеги Так же, из спящих почек могут образовываться видоизменные побеги Побеги из спящих почек: 1

- 16. Направление роста побегов. Побеги, растущие вертикально, перпендикулярно поверхности земли, носят название ортотропных. Горизонтально растущие побеги называются

- 17. Типы побегов по положению в пространстве А – прямостоячий; Б – цепляющийся; В – вьющийся; Г

- 18. Листорасположение 1 – спиральное у дуба; 2 – схема спирального листорасположения; 3 – двурядное у гастерии

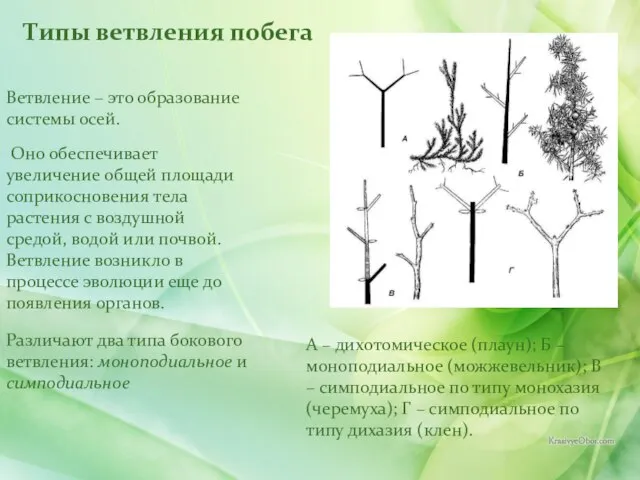

- 19. Типы ветвления побега Ветвление – это образование системы осей. Оно обеспечивает увеличение общей площади соприкосновения тела

- 20. Растения обильного ветвления: растений-подушек. Нарастание в длину побегов у этих растений крайне ограничено, но зато ежегодно

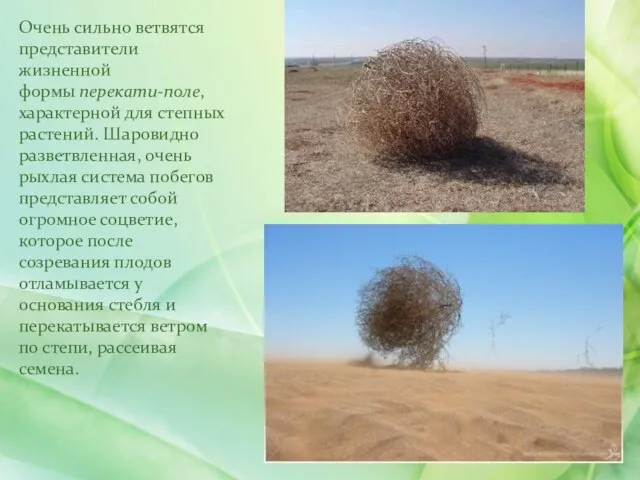

- 21. Очень сильно ветвятся представители жизненной формы перекати-поле, характерной для степных растений. Шаровидно разветвленная, очень рыхлая система

- 22. Первичное строение у двудольных растений выражено в очень ранних фазах развития стебля. В результате деятельности камбия

- 23. У двудольных растений в средней части прокамбиального тяжа происходит образование камбия и начинается образование вторичных проводящих

- 24. Проводящие ткани в стеблях двудольных растений расположены кольцом вокруг сердцевины. Центральный цилиндр может иметь пучковое и

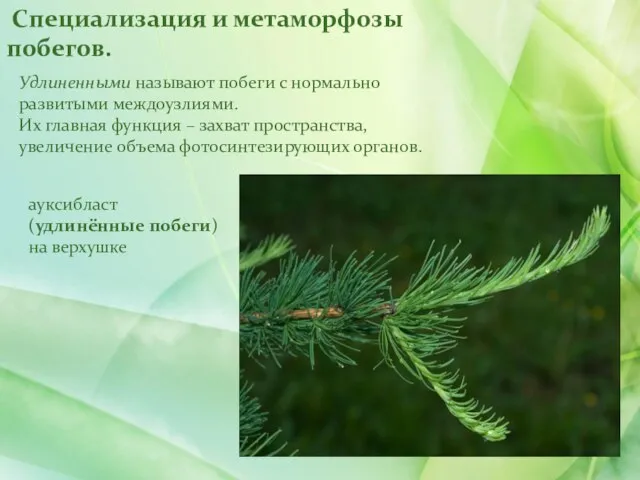

- 26. Специализация и метаморфозы побегов. Удлиненными называют побеги с нормально развитыми междоузлиями. Их главная функция – захват

- 27. Укороченные побеги имеют сближенные узлы и очень короткие междоузлия. Они формируются внутри кроны и поглощают проникающий

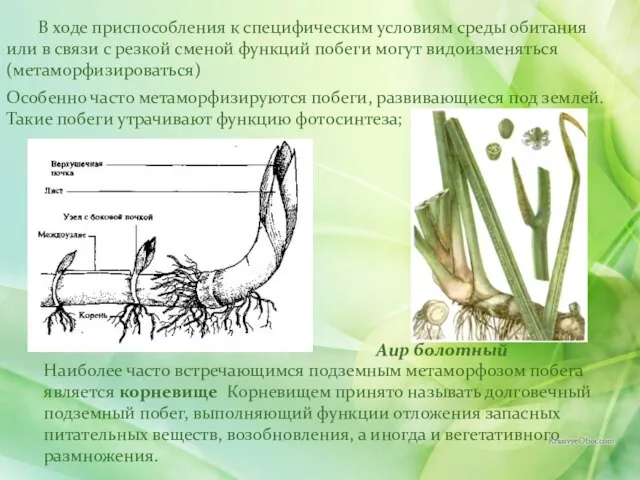

- 28. В ходе приспособления к специфическим условиям среды обитания или в связи с резкой сменой функций побеги

- 29. Формируется корневище: Изначально как подземный орган (купена, вороний глаз, ландыш, черника), Ландыш Земляника Сначала как надземный

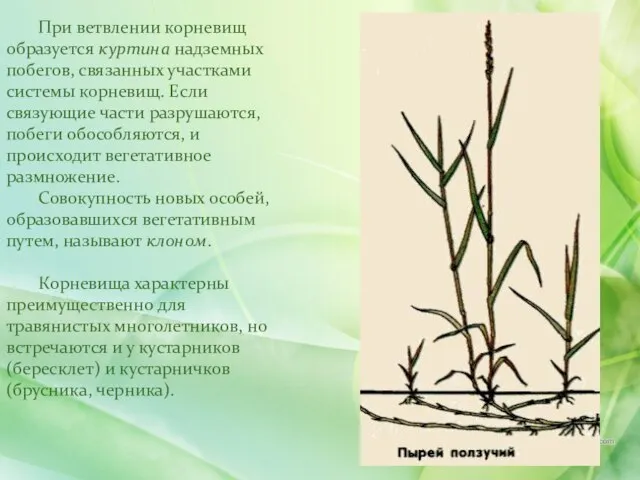

- 30. При ветвлении корневищ образуется куртина надземных побегов, связанных участками системы корневищ. Если связующие части разрушаются, побеги

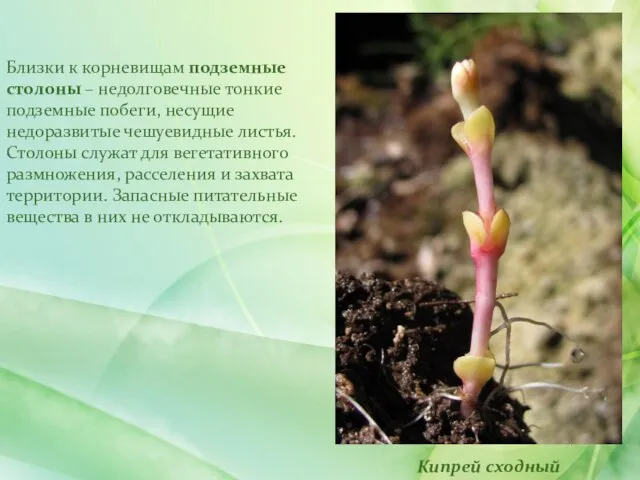

- 31. Близки к корневищам подземные столоны – недолговечные тонкие подземные побеги, несущие недоразвитые чешуевидные листья. Столоны служат

- 32. У некоторых растений (картофель, земляная груша) к концу лета из верхушечных почек столонов образуются клубни. Клубень

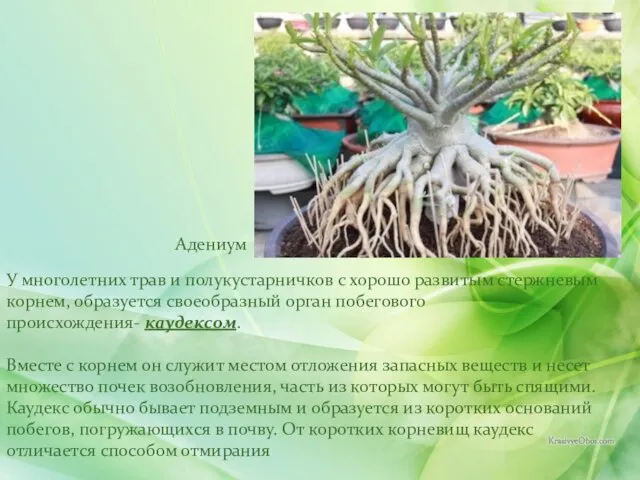

- 33. У многолетних трав и полукустарничков с хорошо развитым стержневым корнем, образуется своеобразный орган побегового происхождения- каудексом.

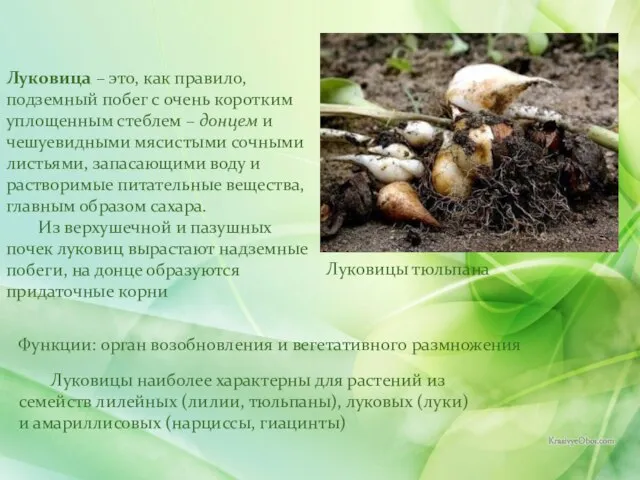

- 34. Луковица – это, как правило, подземный побег с очень коротким уплощенным стеблем – донцем и чешуевидными

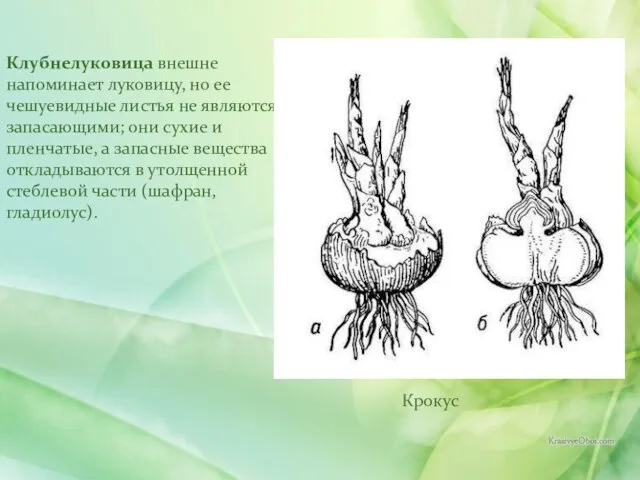

- 35. Клубнелуковица внешне напоминает луковицу, но ее чешуевидные листья не являются запасающими; они сухие и пленчатые, а

- 36. Если столоны несут зеленые листья и участвуют в процессе фотосинтеза, их называют плетями (костяника, живучка ползучая)

- 37. У земляники столоны лишены развитых зеленых листьев, стебли у них тонкие и хрупкие, с очень длинными

- 38. Сочными, мясистыми, приспособленными для накопления воды могут быть не только луковицы, но и надземные побеги, обычно

- 39. Стеблевые суккуленты характерны для американского семейства кактусовых и африканских молочайных. Сочный стебель выполняет водозапасающую и ассимилирующую

- 40. Примером метаморфоза почки в суккулентный орган – кочан служит культурная капуста. Капуста белокочанная

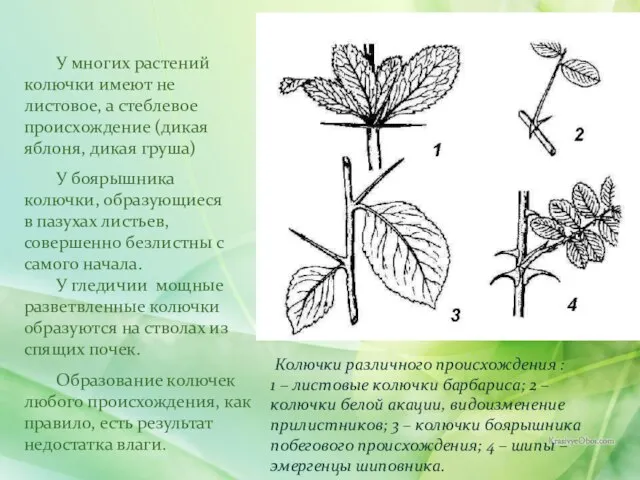

- 41. Колючки кактусов имеют листовое происхождение. Листовые колючки нередко встречаются и у несуккулентных растений (барбарис)

- 42. У многих растений колючки имеют не листовое, а стеблевое происхождение (дикая яблоня, дикая груша) Образование колючек

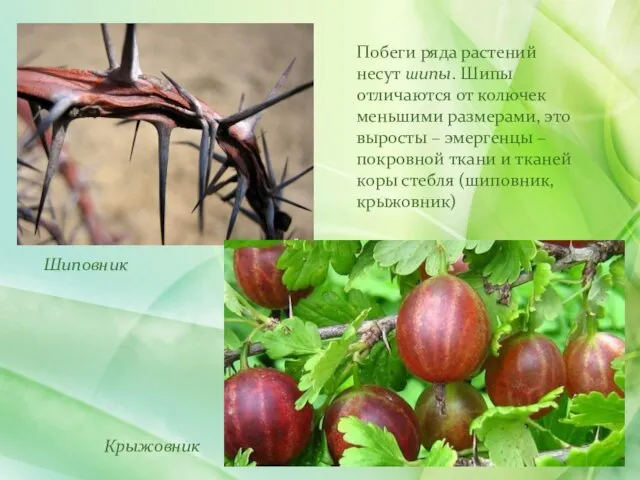

- 43. Побеги ряда растений несут шипы. Шипы отличаются от колючек меньшими размерами, это выросты – эмергенцы –

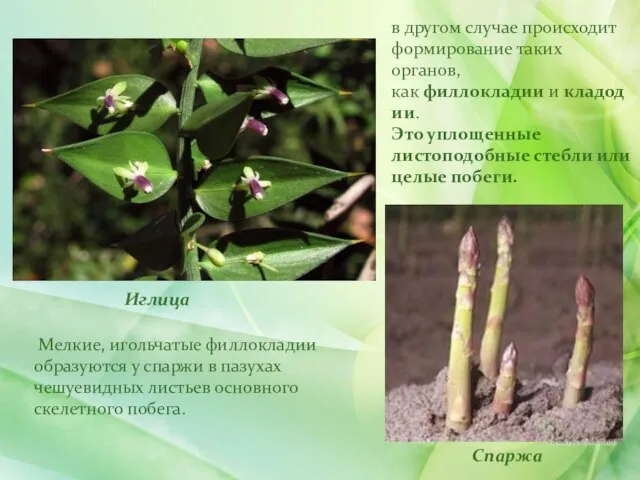

- 44. Приспособление к недостатку влаги очень часто выражается в ранней утрате, метаморфозе или редукции листьев, теряющих основную

- 45. в другом случае происходит формирование таких органов, как филлокладии и кладодии. Это уплощенные листоподобные стебли или

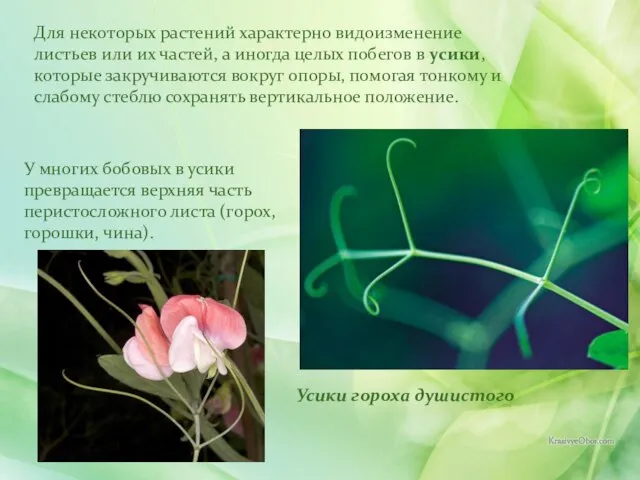

- 46. Для некоторых растений характерно видоизменение листьев или их частей, а иногда целых побегов в усики, которые

- 47. В других случаях в усики превращаются прилистники (сассапариль). Очень характерные усики листового происхождения формируются у тыквенных

- 48. Стебель . Анатомическое строение стебля. Стебель возникает из меристематической верхушки побега – его апекса. Апикальная меристема

- 49. Первичные проводящие ткани развиваются из прокамбия. Первые элементы флоэмы дифференцируются из наружных, расположенных к периферии клеток

- 50. Стебель У двудольных растений в средней части прокамбиального тяжа происходит образование камбия и начинается образование вторичных

- 52. Для травянистых однодольных растений характерно диффузное распределение проводящих пучков. Проводящие пучки закрытые, коллатеральные, реже концентрические. Из

- 54. Первичное строение у двудольных растений выражено в очень ранних фазах развития стебля. В результате деятельности камбия

- 55. Проводящие ткани в стеблях двудольных растений расположены кольцом вокруг сердцевины. Центральный цилиндр может иметь пучковое и

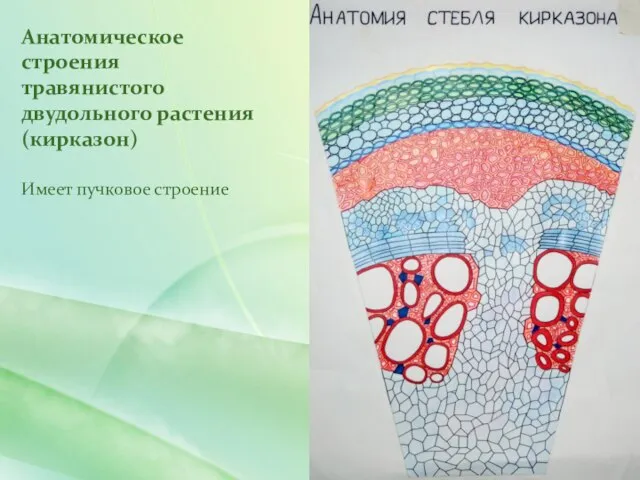

- 56. Анатомическое строения травянистого двудольного растения (кирказон) Имеет пучковое строение

- 58. Скачать презентацию

Анатомия пищеварительной системы. Полость рта, глотка, пищевод, желудок

Анатомия пищеварительной системы. Полость рта, глотка, пищевод, желудок Презентация на тему "Антропогенез. Доказательства животного происхождения человека" - скачать презентации по Биологии

Презентация на тему "Антропогенез. Доказательства животного происхождения человека" - скачать презентации по Биологии Половая система человека

Половая система человека Достижения Н.И.Вавилова в селекции растений.

Достижения Н.И.Вавилова в селекции растений. Презентация на тему Человек – часть живой природы

Презентация на тему Человек – часть живой природы  Особенности организации моллюсков Урок по зоологии 7 класс

Особенности организации моллюсков Урок по зоологии 7 класс  Тема урока: Класс Брюхоногие моллюски, или Улитки Д/З: пересказ п.16

Тема урока: Класс Брюхоногие моллюски, или Улитки Д/З: пересказ п.16 Подготовка к ЕГЭ по темам Человек

Подготовка к ЕГЭ по темам Человек Сообщество, биоценоз, биогеоценоз , экосистема. Автор презентации – учитель биологии ГБОУ СОШ №113 г. Москвы Архипова Т.С.

Сообщество, биоценоз, биогеоценоз , экосистема. Автор презентации – учитель биологии ГБОУ СОШ №113 г. Москвы Архипова Т.С. Прогулка под водой внеклассное мероприятие по биологии, 7 класс Автор: Лаврентьева Снежана Павловна, учитель химии и биологи

Прогулка под водой внеклассное мероприятие по биологии, 7 класс Автор: Лаврентьева Снежана Павловна, учитель химии и биологи Критерий согласия. Практический пример применения критерия согласия. Закон Менделя

Критерий согласия. Практический пример применения критерия согласия. Закон Менделя Ботаника. Цветок

Ботаника. Цветок Mind body problem. История становления проблемы сознания и тела

Mind body problem. История становления проблемы сознания и тела ДНК в генной инженерии

ДНК в генной инженерии Идентификационные признаки семейства лососевых

Идентификационные признаки семейства лососевых Признаки живых организмов

Признаки живых организмов Презентация на тему "Ель, сосна – хвойные деревья" - скачать презентации по Биологии

Презентация на тему "Ель, сосна – хвойные деревья" - скачать презентации по Биологии Как животные передвигаются Выполнила: Собенина Н.А. учитель начальных классов МКОУ СОШ № 19 ГО Верхняя Тура

Как животные передвигаются Выполнила: Собенина Н.А. учитель начальных классов МКОУ СОШ № 19 ГО Верхняя Тура Создание кормушки для птиц

Создание кормушки для птиц Классификация сорняков

Классификация сорняков Презентация на тему "Водорості" - скачать бесплатно презентации по Биологии

Презентация на тему "Водорості" - скачать бесплатно презентации по Биологии Особенности Розоцветных Розоцветные (лат. Rosáles) — порядок двудольных растений, состоящий из девяти семейств, самым типичным из

Особенности Розоцветных Розоцветные (лат. Rosáles) — порядок двудольных растений, состоящий из девяти семейств, самым типичным из Лекарственное значение цветков растений

Лекарственное значение цветков растений Molecular Biology

Molecular Biology Генеративные органы. Морфологическое строение плода, семени, соплодия.

Генеративные органы. Морфологическое строение плода, семени, соплодия.  Сенсорная Система

Сенсорная Система Популяції Популяція (лат.populatio, від (латинського) populus — народ, населення)

Популяції Популяція (лат.populatio, від (латинського) populus — народ, населення)  Хамелеони. Види хамелеонів

Хамелеони. Види хамелеонів