Содержание

- 2. Пищеварительная система – systema digestorium Пищеварительная система (ПС) – это совокупность функционально взаимосвязанных органов, обеспечивающих механическую

- 3. Органы пищеварительной системы Органы, относящиеся к полости рта (губы, дёсны, щёки, нёбо, дно полости рта, язык,

- 4. Классификация органов пищеварительной системы по строению Многие органы ПС совершенно различны по своему строению (зубы, язык,

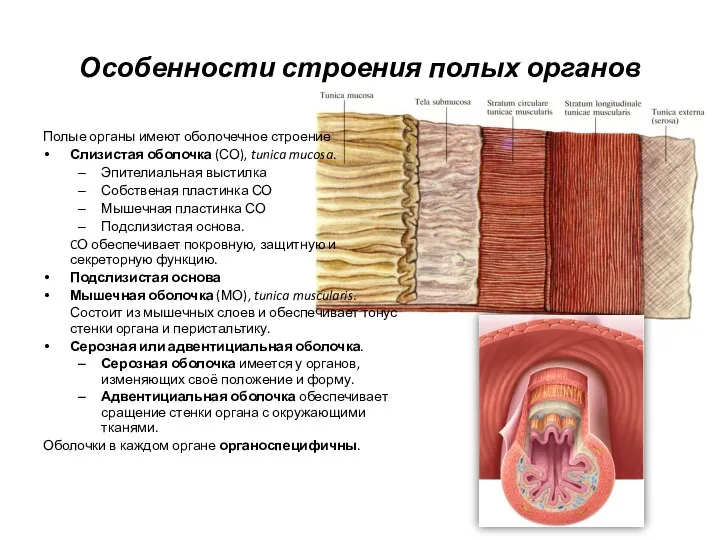

- 5. Особенности строения полых органов Полые органы имеют оболочечное строение Слизистая оболочка (СО), tunica mucosa. Эпителиальная выстилка

- 6. Особенности строения паренхиматозных органов Паренхиматозные органы имеют железистую ткань и строму, богатую кровеносными сосудами. Железистая ткань

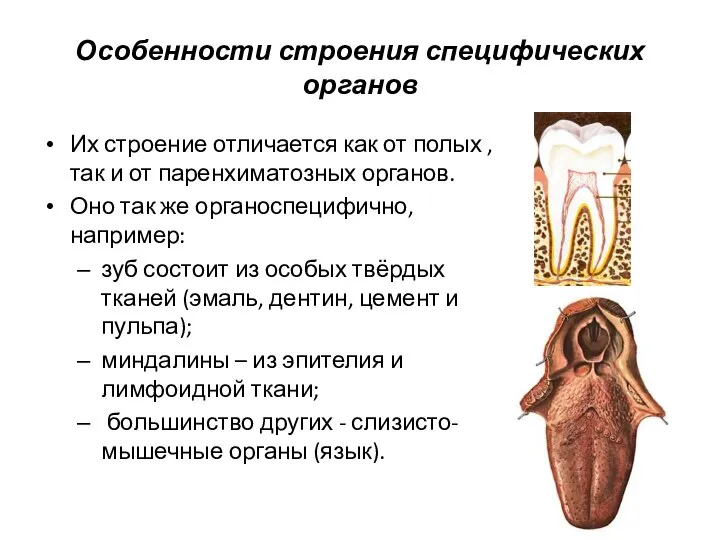

- 7. Особенности строения специфических органов Их строение отличается как от полых , так и от паренхиматозных органов.

- 8. Полость рта (cavitas oris) Полость рта (cavitas oris) - начальный отдел пищеварительного канала. Здесь происходят оценка

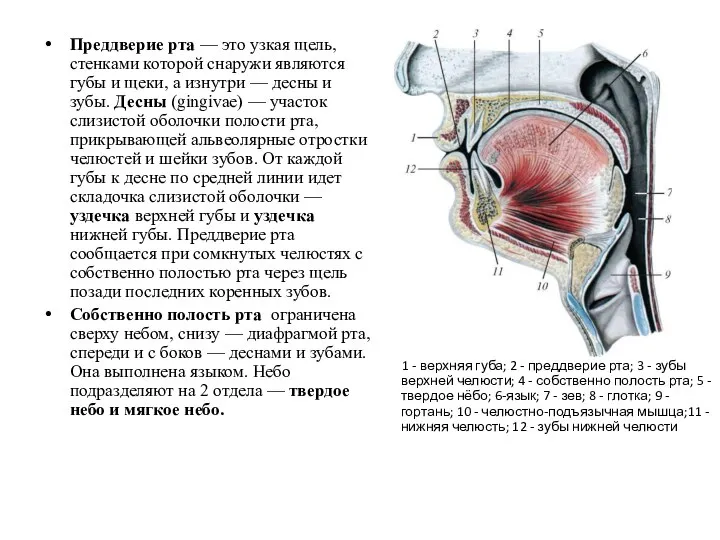

- 9. Преддверие рта — это узкая щель, стенками которой снаружи являются губы и щеки, а изнутри —

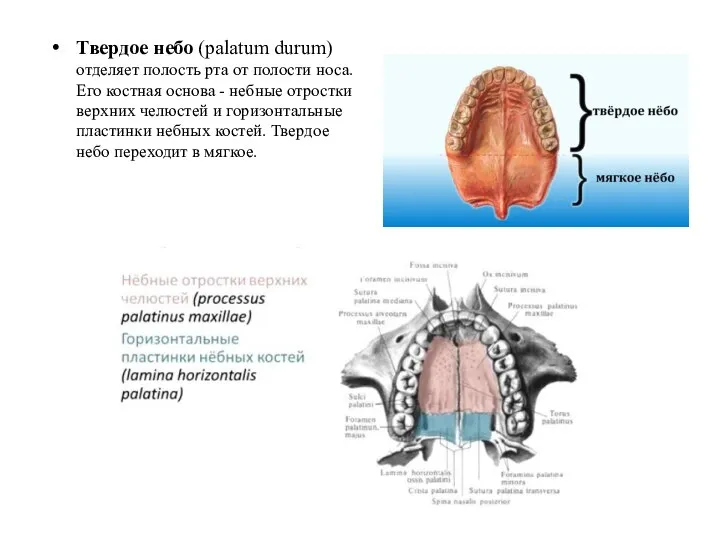

- 10. Твердое небо (palatum durum) отделяет полость рта от полости носа. Его костная основа - небные отростки

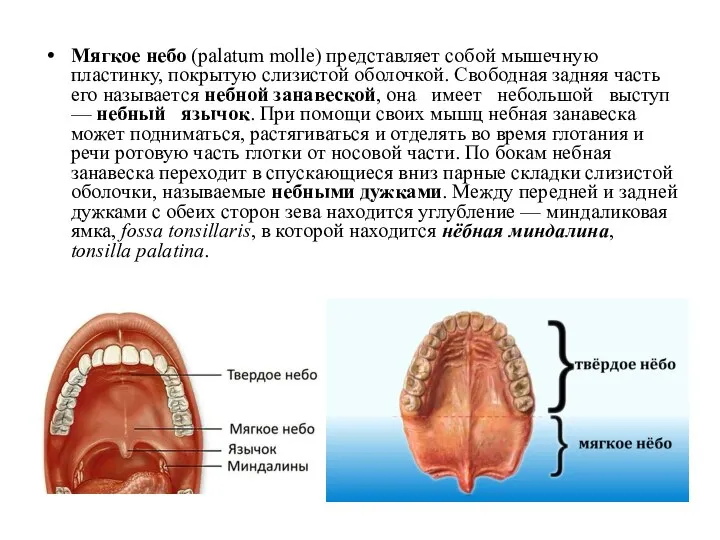

- 11. Мягкое небо (palatum molle) представляет собой мышечную пластинку, покрытую слизистой оболочкой. Свободная задняя часть его называется

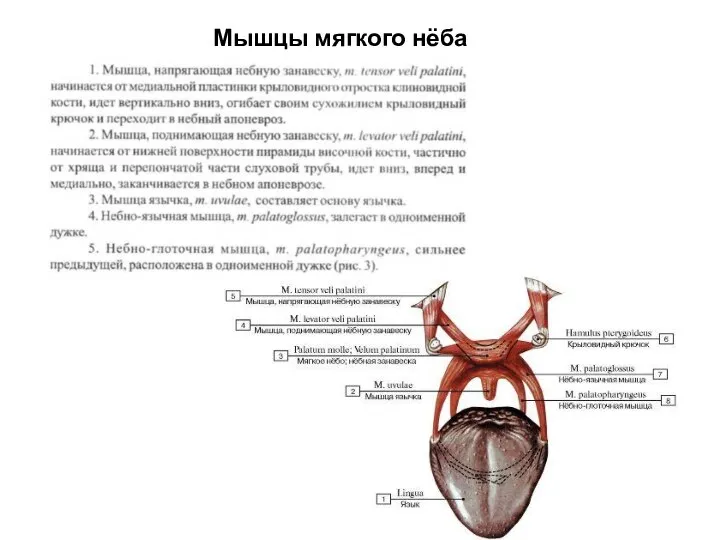

- 12. Мышцы мягкого нёба

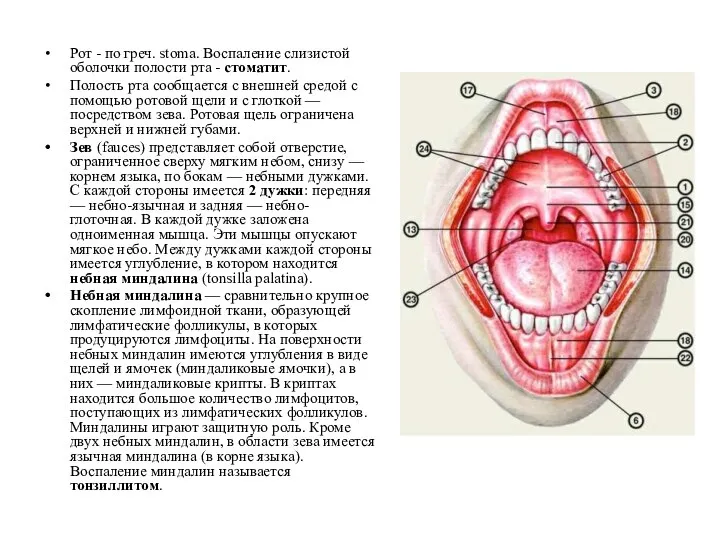

- 14. Рот - по греч. stoma. Воспаление слизистой оболочки полости рта - стоматит. Полость рта сообщается с

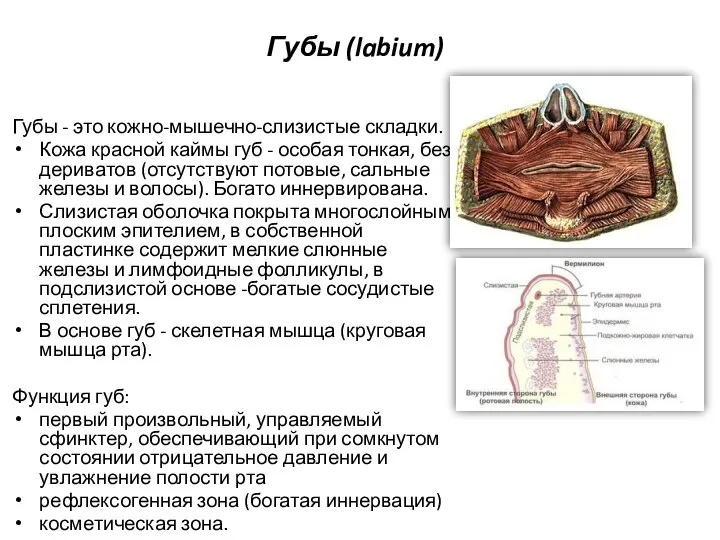

- 16. Губы (labium) Губы - это кожно-мышечно-слизистые складки. Кожа красной каймы губ - особая тонкая, без дериватов

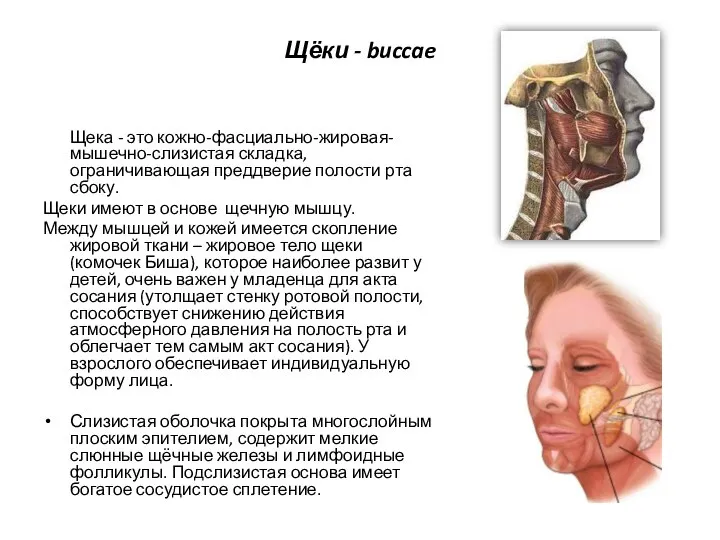

- 17. Щёки - buccae Щека - это кожно-фасциально-жировая-мышечно-слизистая складка, ограничивающая преддверие полости рта сбоку. Щеки имеют в

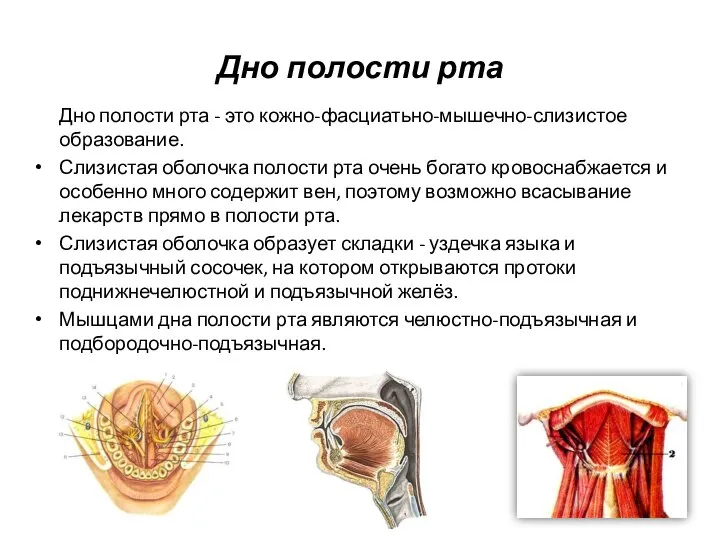

- 18. Дно полости рта Дно полости рта - это кожно-фасциатьно-мышечно-слизистое образование. Слизистая оболочка полости рта очень богато

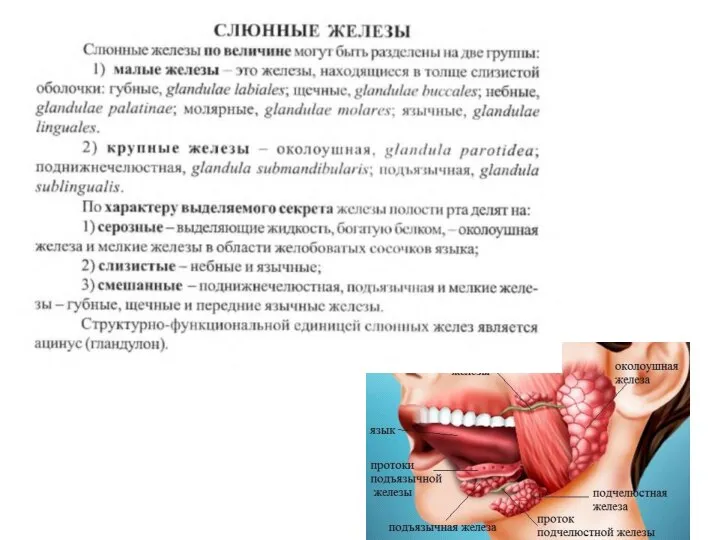

- 19. Слюнные железы

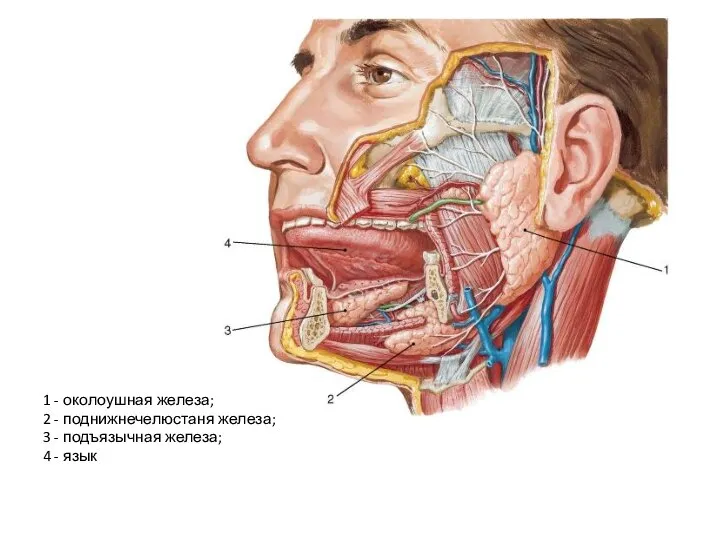

- 20. 1 - околоушная железа; 2 - поднижнечелюстаня железа; 3 - подъязычная железа; 4 - язык

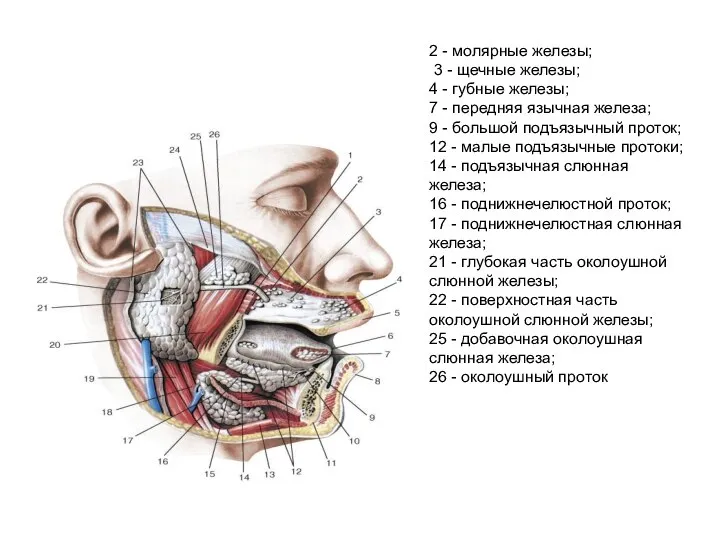

- 22. 2 - молярные железы; 3 - щечные железы; 4 - губные железы; 7 - передняя язычная

- 23. Зубы (dentes) Зубы, dentes, расположены на границе между преддверием рта и собственно полостью рта. Зубы обеспечивают

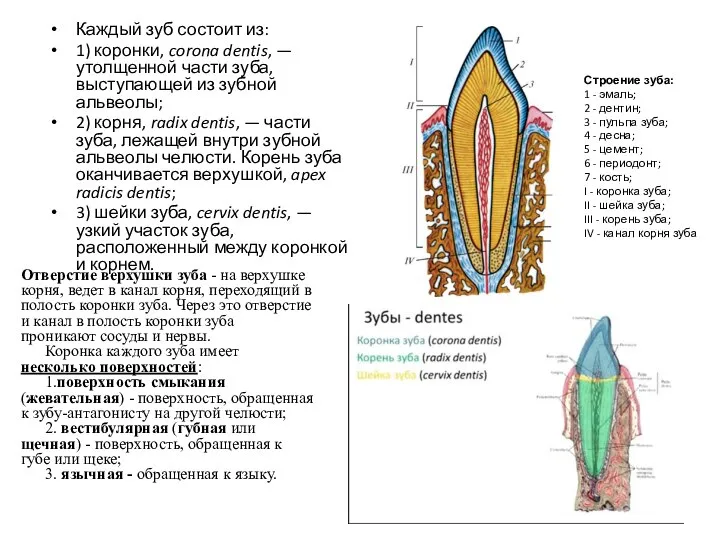

- 24. Каждый зуб состоит из: 1) коронки, corona dentis, — утолщенной части зуба, выступающей из зубной альвеолы;

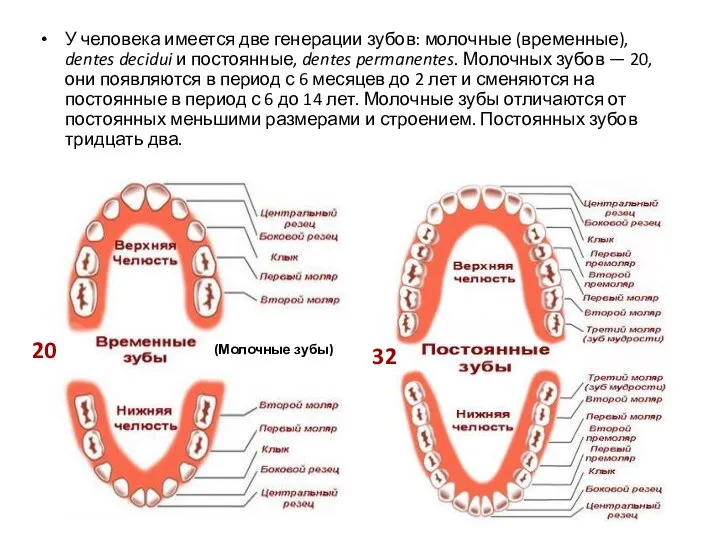

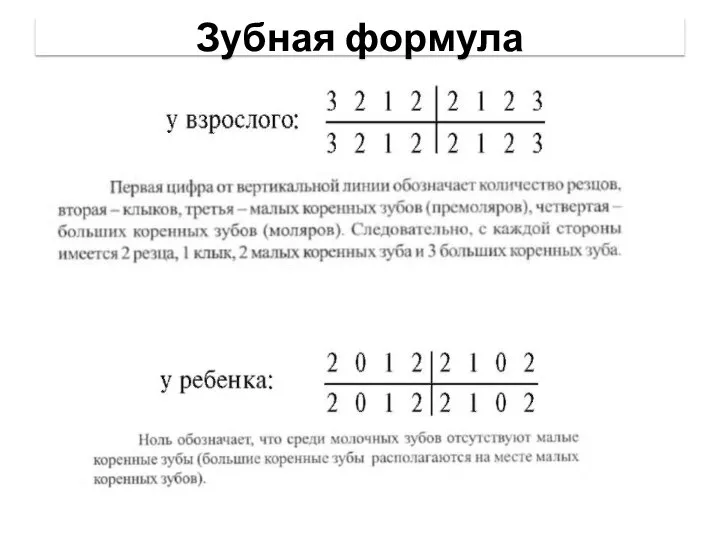

- 25. У человека имеется две генерации зубов: молочные (временные), dentes decidui и постоянные, dentes permanentes. Молочных зубов

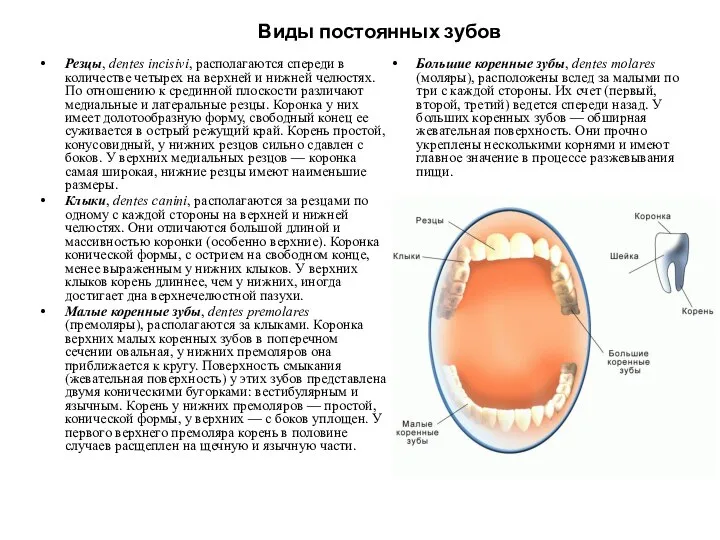

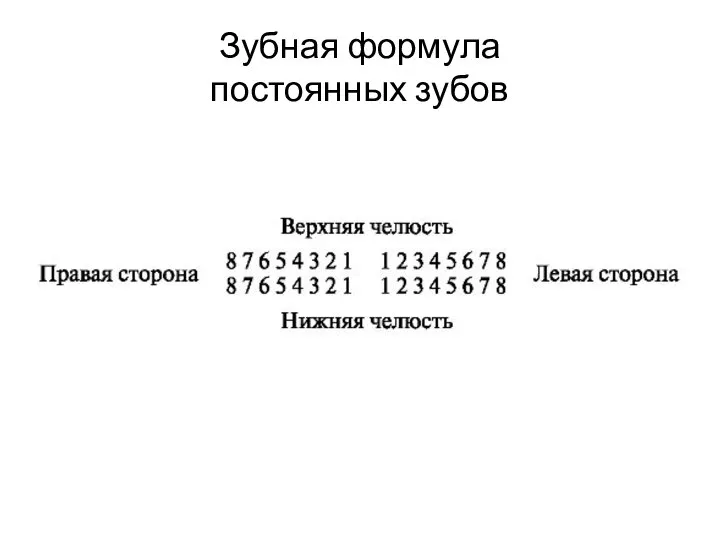

- 26. Виды постоянных зубов Резцы, dentes incisivi, располагаются спереди в количестве четырех на верхней и нижней челюстях.

- 27. Постоянные зубы, правая сторона, язычная поверхность: 1 - резцы; 2 - клык; 3 - малые коренные

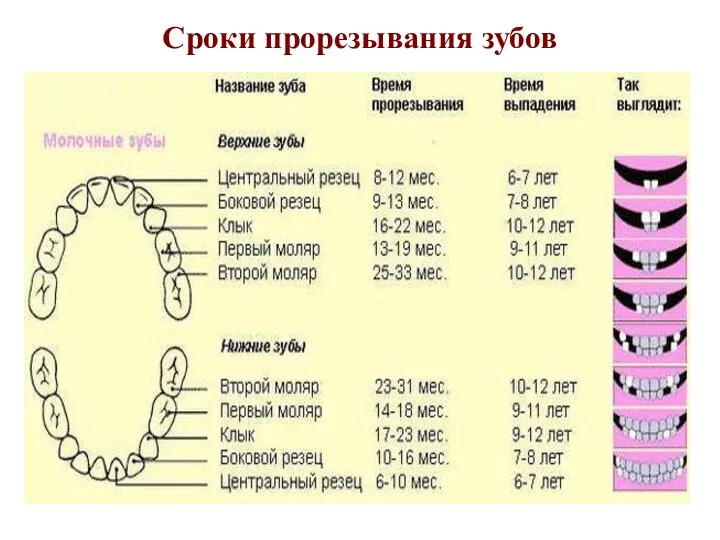

- 28. Сроки прорезывания зубов

- 29. Зубная формула

- 30. Зубная формула постоянных зубов

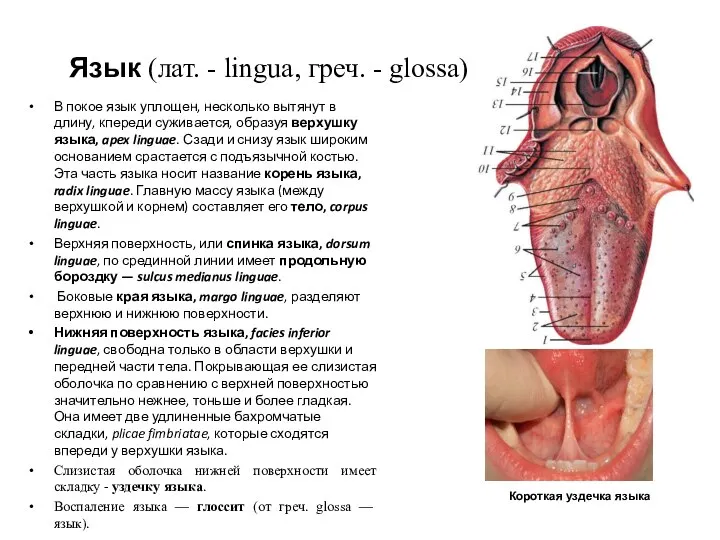

- 31. Язык (лат. - lingua, греч. - glossa) В покое язык уплощен, несколько вытянут в длину, кпереди

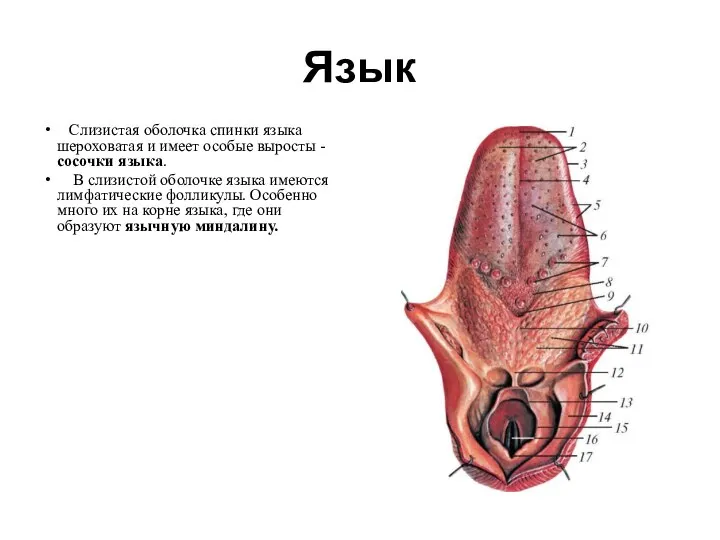

- 32. Язык Слизистая оболочка спинки языка шероховатая и имеет особые выросты - сосочки языка. В слизистой оболочке

- 33. Язык и гортанная часть глотки 1 - верхушка языка; 2 - тело языка; 3 - край

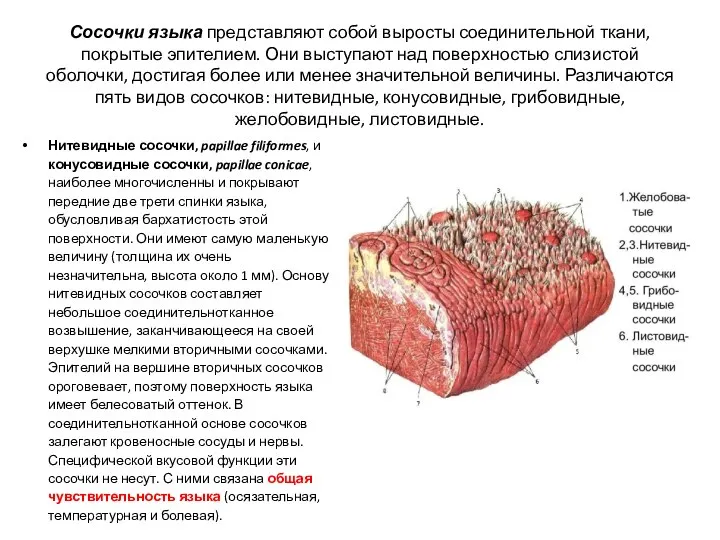

- 34. Сосочки языка представляют собой выросты соединительной ткани, покрытые эпителием. Они выступают над поверхностью слизистой оболочки, достигая

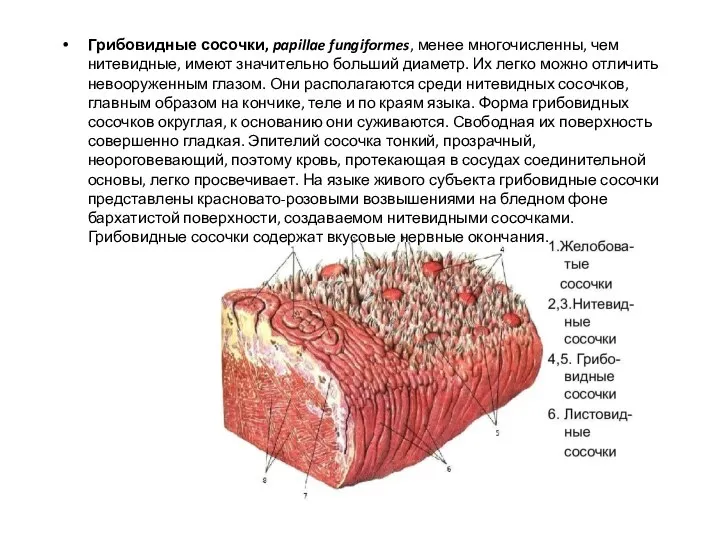

- 35. Грибовидные сосочки, papillae fungiformes, менее многочисленны, чем нитевидные, имеют значительно больший диаметр. Их легко можно отличить

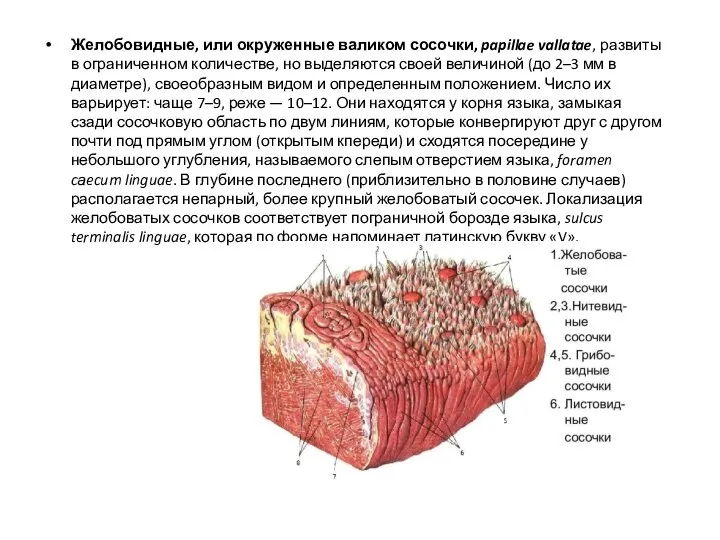

- 36. Желобовидные, или окруженные валиком сосочки, papillae vallatae, развиты в ограниченном количестве, но выделяются своей величиной (до

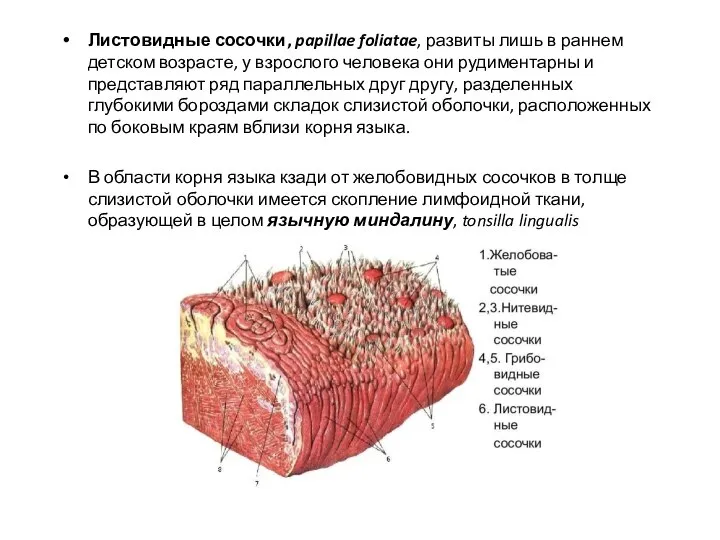

- 37. Листовидные сосочки, papillae foliatae, развиты лишь в раннем детском возрасте, у взрослого человека они рудиментарны и

- 38. Сосочки языка 1 - верхушка языка; 2 - тело языка; 3 - край языка; 4 -

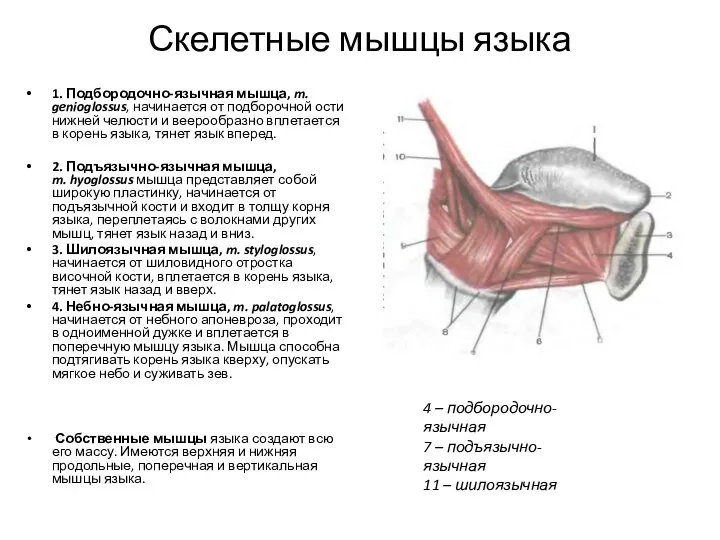

- 40. Мышцы языка По расположению различают две группы мышц: 1) скелетные мышцы, начинающиеся от костных точек и

- 41. Скелетные мышцы языка 1. Подбородочно-язычная мышца, m. genioglossus, начинается от подборочной ости нижней челюсти и веерообразно

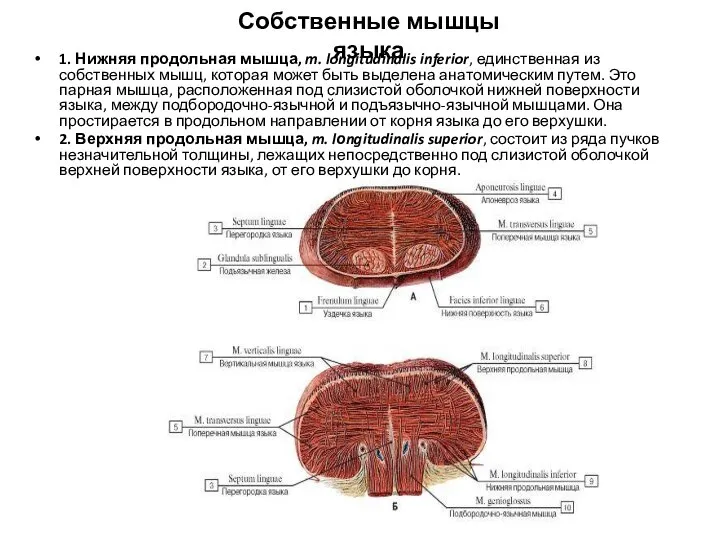

- 43. Собственные мышцы языка 1. Нижняя продольная мышца, m. longitudinalis inferior, единственная из собственных мышц, которая может

- 44. 3. Поперечная мышца языка, m. transversus linguae, представляет систему мышечных пучков, которые начинаются с обеих сторон

- 45. Глотка (pharynx) Глотка (pharynx) имеет форму трубки, вверху прикрепляется к основанию черепа, а внизу, на уровне

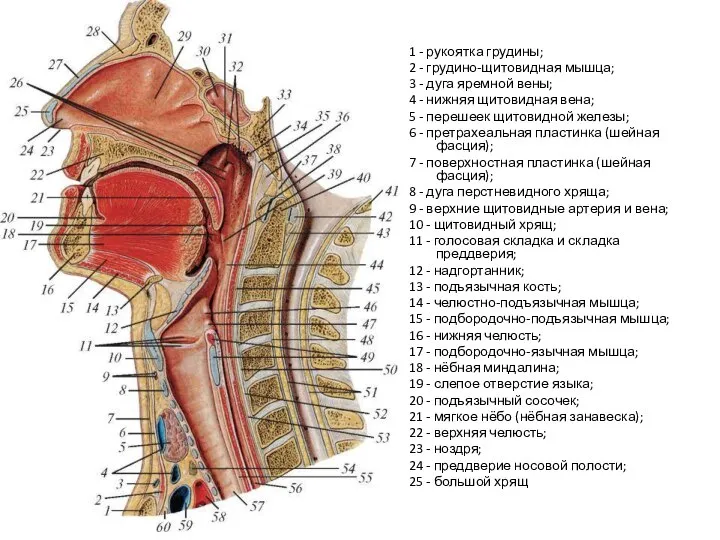

- 46. 1 - рукоятка грудины; 2 - грудино-щитовидная мышца; 3 - дуга яремной вены; 4 - нижняя

- 48. Ротовая часть глотки (ротоглотка) сообщается через зев с полостью рта. Гортанная часть (гортаноглотка) — с полостью

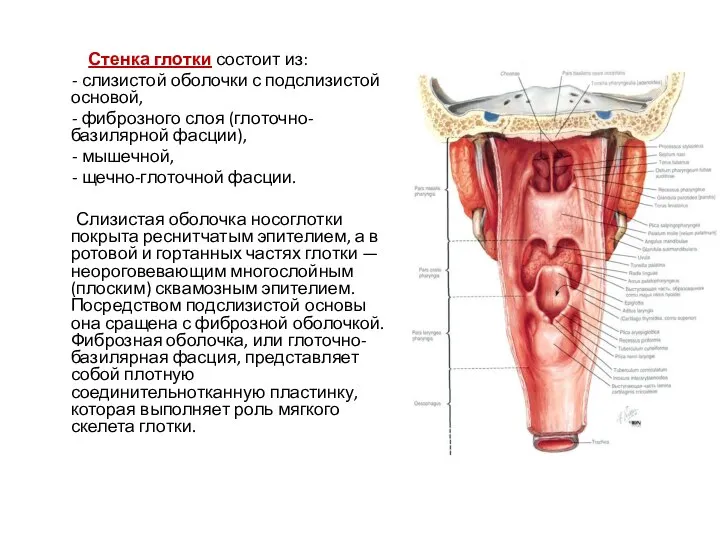

- 49. Стенка глотки состоит из: - слизистой оболочки с подслизистой основой, - фиброзного слоя (глоточно-базилярной фасции), -

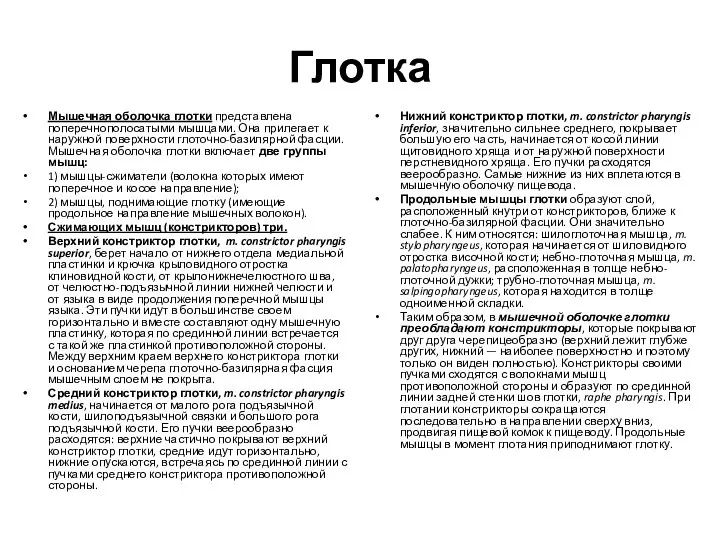

- 50. Глотка Мышечная оболочка глотки представлена поперечнополосатыми мышцами. Она прилегает к наружной поверхности глоточно-базилярной фасции. Мышечная оболочка

- 51. Мышцы глотки, вид сзади: 1 - пищевод; 2 - нижний констриктор глотки; 3 - большие рога

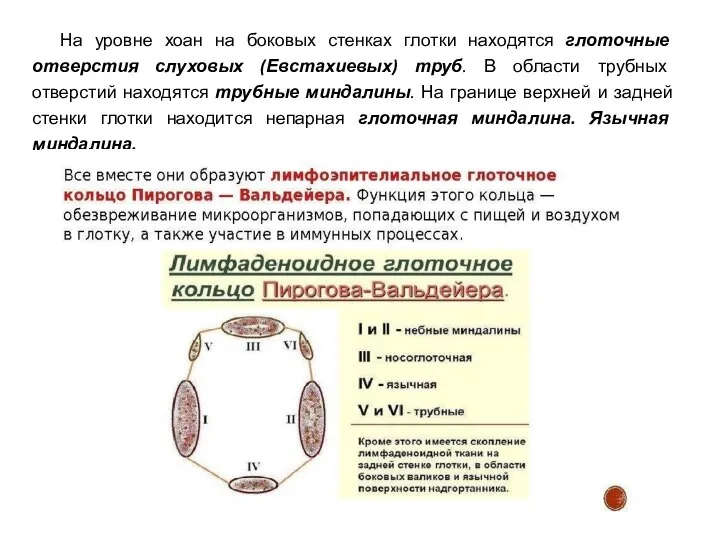

- 52. На уровне хоан на боковых стенках глотки находятся глоточные отверстия слуховых (Евстахиевых) труб. В области трубных

- 53. Лимфоэпителиальное кольцо Пирогова-Вальдейера язычная миндалина небная миндалина глоточная миндалина трубная миндалина лимфоидная ткань гортани

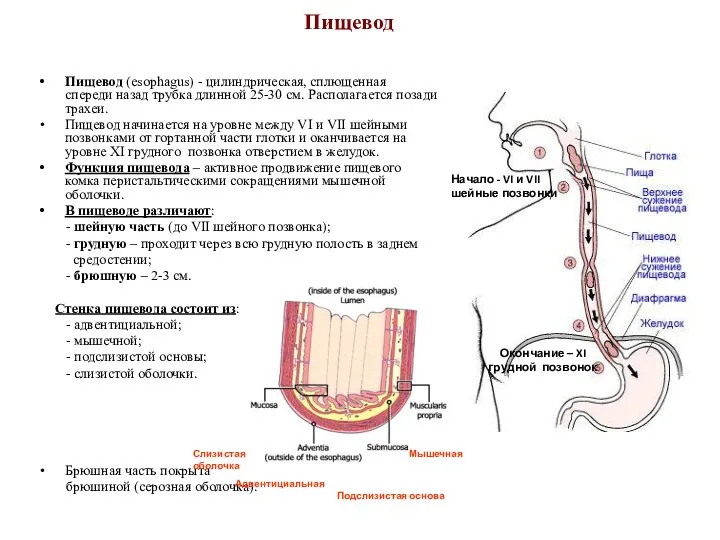

- 54. Пищевод Пищевод (esophagus) - цилиндрическая, сплющенная спереди назад трубка длинной 25-30 см. Располагается позади трахеи. Пищевод

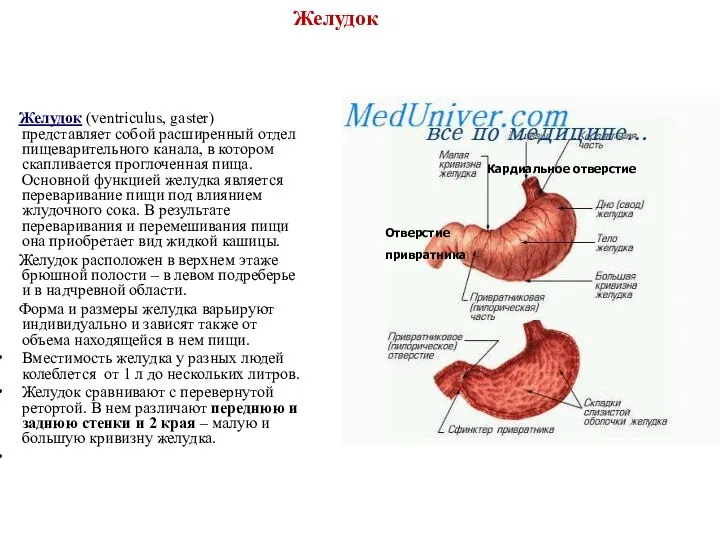

- 58. Желудок Желудок (ventriculus, gaster) представляет собой расширенный отдел пищеварительного канала, в котором скапливается проглоченная пища. Основной

- 59. Строение желудка

- 60. Топография желудка Наполненный желудок соприкасается со следующими органами: вверху — с нижней поверхностью левой доли печени

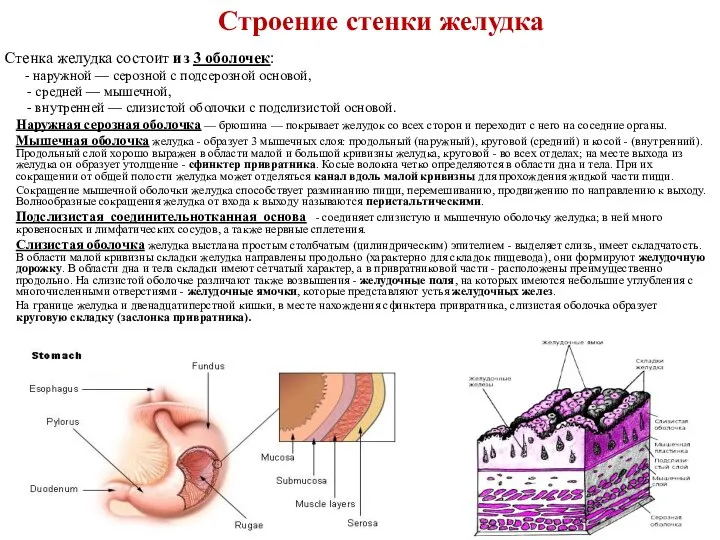

- 61. Строение стенки желудка Стенка желудка состоит из 3 оболочек: - наружной — серозной с подсерозной основой,

- 62. Мышечные слои желудка 2 - желудочная дорожка Мышцы стенки желудка – - продольный (наружный), - круговой

- 63. Перистальтика желудка

- 64. Желудочный сок Желудочный сок — бесцветная жидкость, рН которой колеблется от 0,8 до 2,0. За сутки

- 65. Железы желудка В собственной пластинке слизистой оболочки желудка имеются многочисленные мелкие железы, выделяющие свой секрет. Различают

- 66. Роль соляной кислоты в пищеварении в желудке Соляная кислота секретируется обкладочными клетками. Она выполняет функции: –

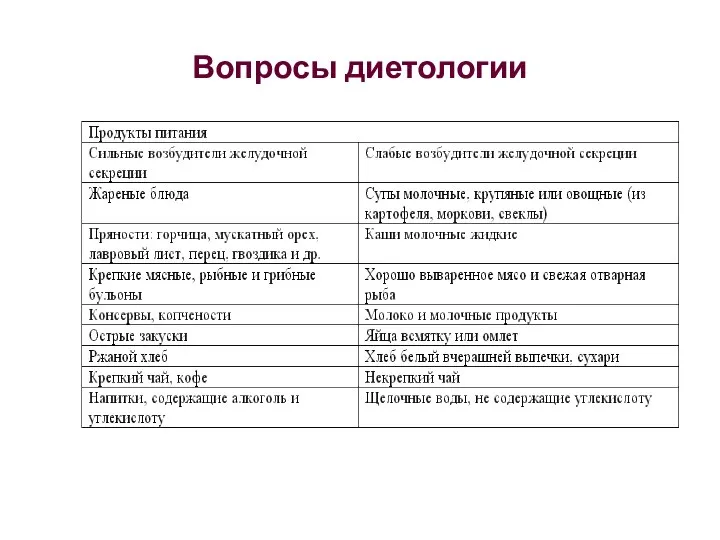

- 67. Вопросы диетологии

- 68. Тошнота Тошнота — неприятное, безболезненное ощущение в подложечной области, по ходу пищевода и во рту, в

- 69. Рвота Рвота - непроизвольный выброс содержимого пищеварительного тракта через рот (иногда и нос). Рвота имеет защитное

- 70. Хеликобактер пилори Хеликобактер пилори — главный возбудитель хронических гастритов и язв желудка. Признание ведущей роли хеликобактерий

- 71. Переход пищи из желудка в кишечник Быстрота эвакуации пищи из желудка в кишечник зависит от количества,

- 73. Скачать презентацию

Презентация Цветок

Презентация Цветок  Биоэкология растений

Биоэкология растений Презентация на тему Неправильное питание

Презентация на тему Неправильное питание  Гипотеза происхождения жизни

Гипотеза происхождения жизни Дыхательная система человека

Дыхательная система человека Обитатели Тайги

Обитатели Тайги Видовое разнообразие флоры в Казахстане

Видовое разнообразие флоры в Казахстане Презентация на тему О птицах зимой

Презентация на тему О птицах зимой Ученица 9 «Б» класса Нежинского лицея КИЛЯЗОВА ЕКАТЕРИНА

Ученица 9 «Б» класса Нежинского лицея КИЛЯЗОВА ЕКАТЕРИНА  Тигровая викторина

Тигровая викторина Тупорылая Акула

Тупорылая Акула День моржа

День моржа Биохимия, как наука. Элементарный и молекулярный состав живых организмов

Биохимия, как наука. Элементарный и молекулярный состав живых организмов Тест по гистологии. Практика №1

Тест по гистологии. Практика №1 Кровь и остальные компоненты внутренней среды организма

Кровь и остальные компоненты внутренней среды организма Задачи по семеноводству

Задачи по семеноводству Концепции организации живых систем. Популяционно-видовой уровень живого. (Лекция 15)

Концепции организации живых систем. Популяционно-видовой уровень живого. (Лекция 15) Органы чувств

Органы чувств Теории возникновения жизни Теории возникновения жизни на Земле.

Теории возникновения жизни Теории возникновения жизни на Земле. Передача наследственной информации от ДНК к и-РНК и к белку

Передача наследственной информации от ДНК к и-РНК и к белку Экологическое загрязнение Брянской области _

Экологическое загрязнение Брянской области _ Понятие о микроорганизмах. Тема № 7/1

Понятие о микроорганизмах. Тема № 7/1 СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ХРОМОСОМ Автор Долгорукова С.В., учитель высшей категории МОУ гимназия № 2 Г.Екатеринбурга

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ХРОМОСОМ Автор Долгорукова С.В., учитель высшей категории МОУ гимназия № 2 Г.Екатеринбурга  Презентация на тему Решение проблем с отходами

Презентация на тему Решение проблем с отходами  Томаты

Томаты Основные виды питательных веществ и их значение в питании человека

Основные виды питательных веществ и их значение в питании человека Клеточный цикл. Митоз. Стволовые клетки. Понятие о детерминации и дифференцировке

Клеточный цикл. Митоз. Стволовые клетки. Понятие о детерминации и дифференцировке Иерархия в табуне!

Иерархия в табуне!