Содержание

- 2. Законы раздражения Есть ряд общих законов, которым подчиняются все возбудимые ткани. К ним относят: Закон силовых

- 3. Закон «силы» Или закон «силовых отношений» Выражает прямую зависимость величины ответной реакции от силы раздражения, т.е.,

- 4. Закон «силы» Природа закона силовых отношений Мышца состоит из отдельных мышечных волокон, причем каждое волокно имеет

- 6. Закон «всё или ничего» Закон «Всё или ничего» был открыт в 1867 году Г. Боудичем при

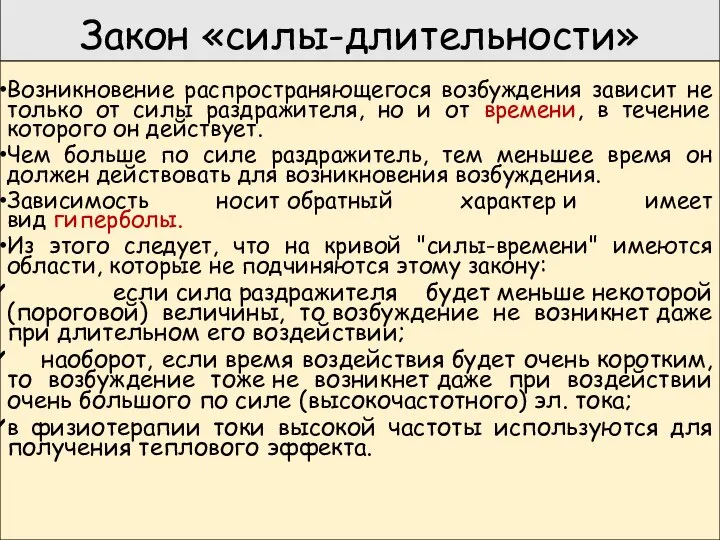

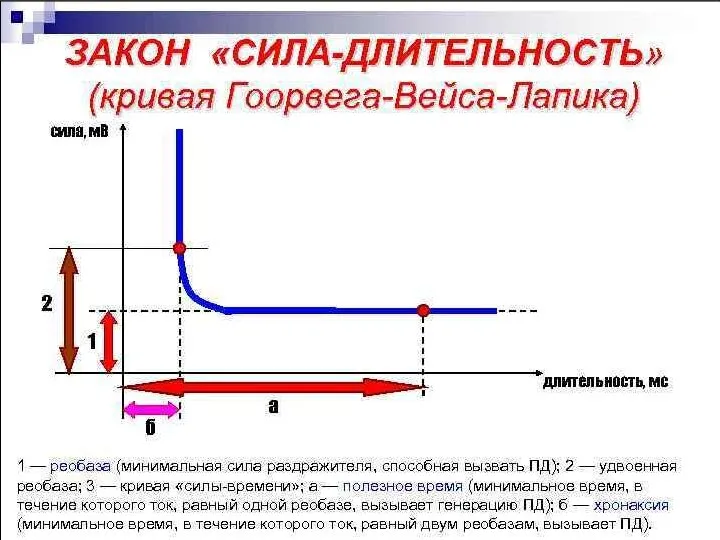

- 7. Закон «силы-длительности» Возникновение распространяющегося возбуждения зависит не только от силы раздражителя, но и от времени, в

- 8. Закон «силы-длительности»

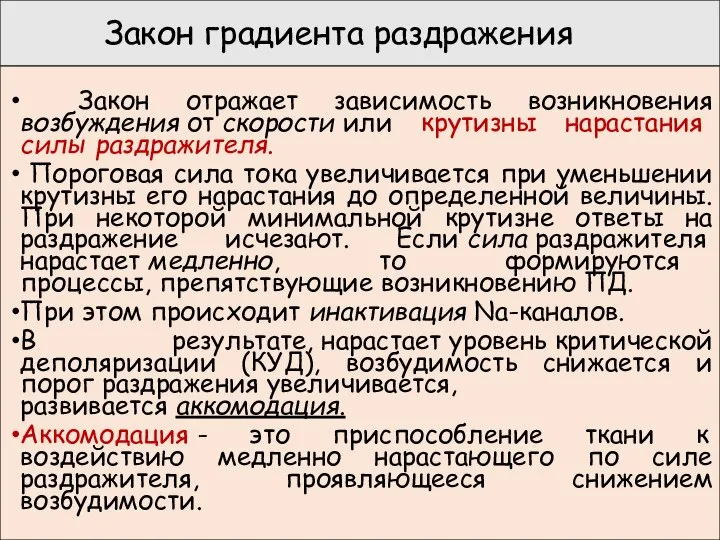

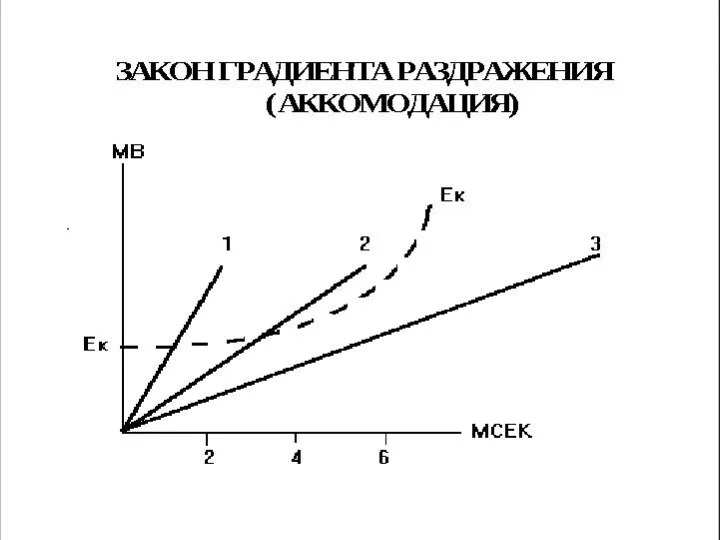

- 9. Закон градиента раздражения Закон отражает зависимость возникновения возбуждения от скорости или крутизны нарастания силы раздражителя. Пороговая

- 10. Закон градиента раздражения

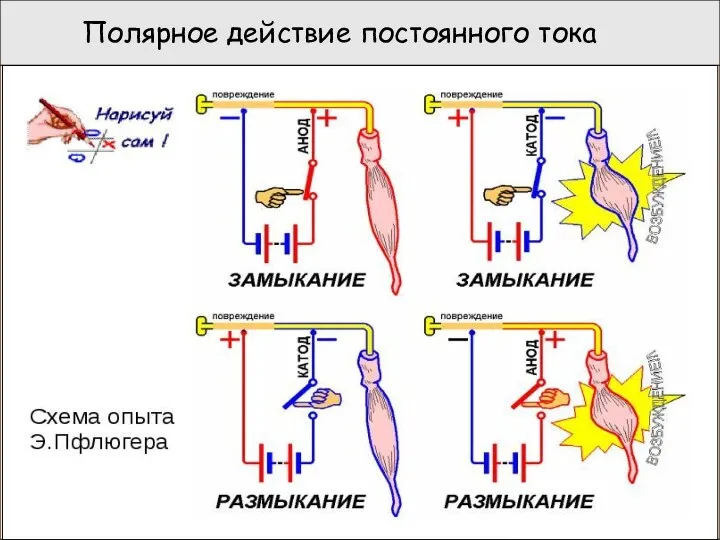

- 11. Закон «полярного действия постоянного тока» «Полярный закон» для постоянного тока был сформулирован нем. физиологом Пфлюгером в

- 12. Полярное действие постоянного тока

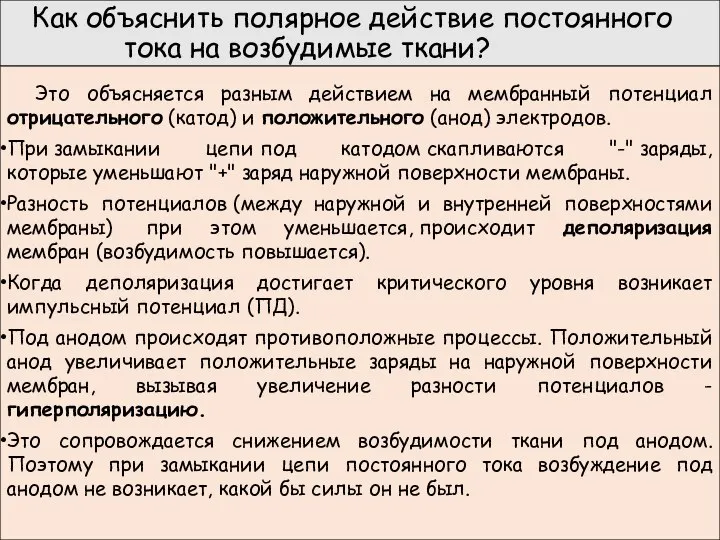

- 13. Как объяснить полярное действие постоянного тока на возбудимые ткани? Это объясняется разным действием на мембранный потенциал

- 14. Изменение мембранного потенциала под К(-) и А(+)

- 15. Закон физиологического электротона Действие постоянного электрического тока на ткань сопровождается изменением ее возбудимости Различают 3 вида

- 16. Поправки к «полярному закону» Существенные поправки к полярному закону внес наш отечественный ученый Б.В. Вериго, который

- 17. При длительном действии постоянного тока

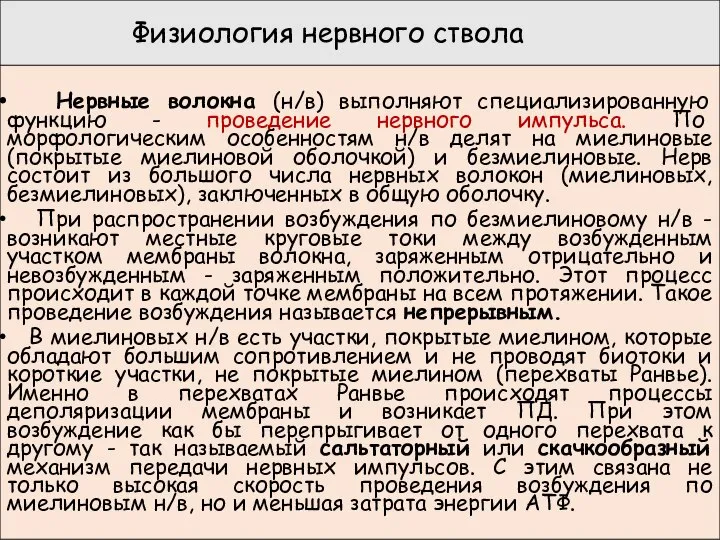

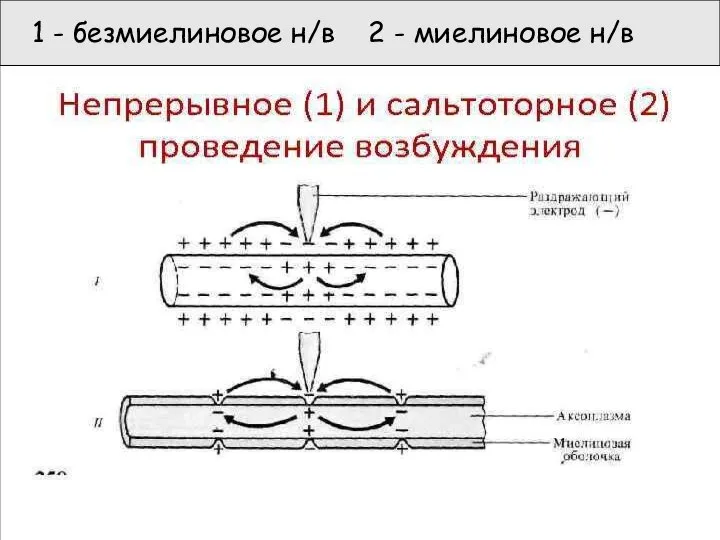

- 18. Физиология нервного ствола Нервные волокна (н/в) выполняют специализированную функцию - проведение нервного импульса. По морфологическим особенностям

- 19. 1 - безмиелиновое н/в 2 - миелиновое н/в

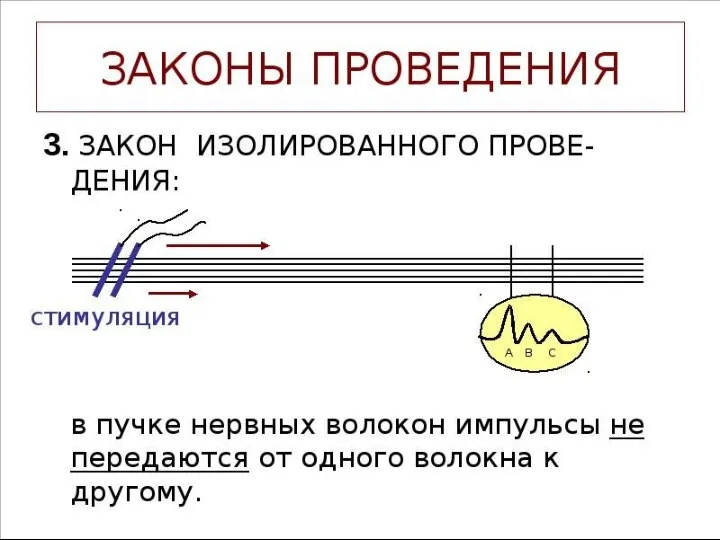

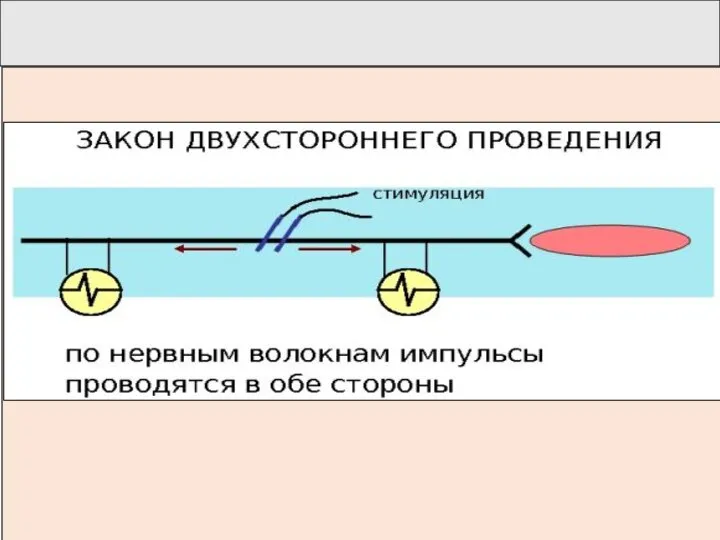

- 20. Законы проведения возбуждения в н/в 1. Закон двустороннего проведения. От места раздражения н/в - возбуждение распространяется

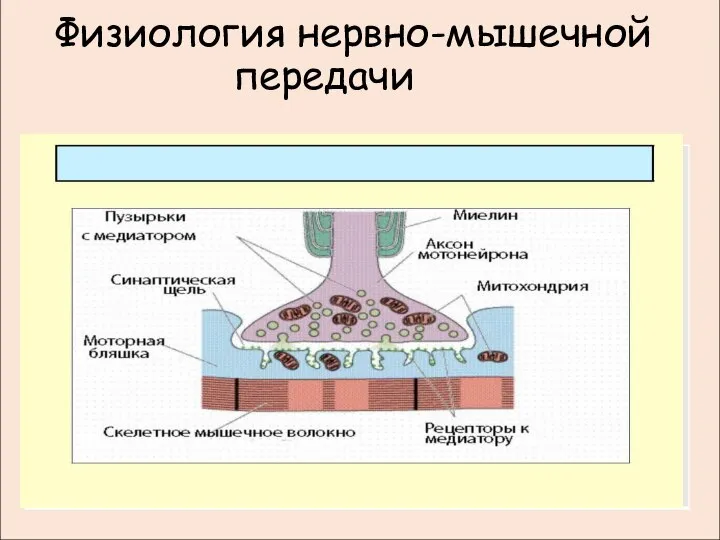

- 25. Физиология нервно-мышечной передачи

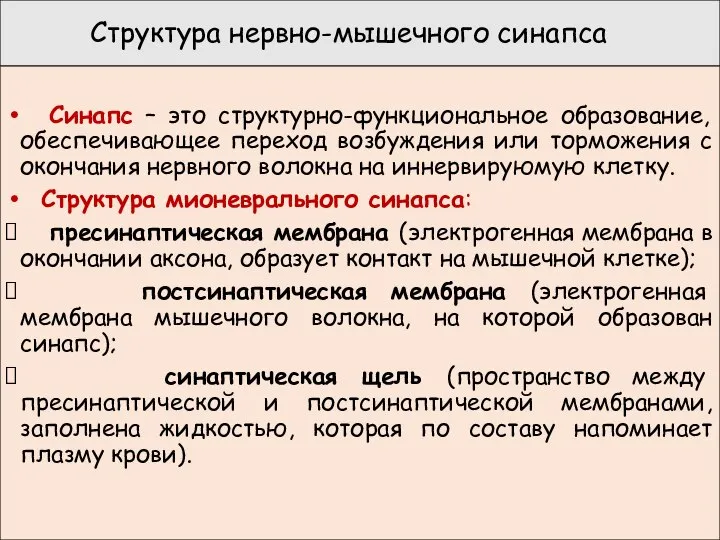

- 26. Структура нервно-мышечного синапса Синапс – это структурно-функциональное образование, обеспечивающее переход возбуждения или торможения с окончания нервного

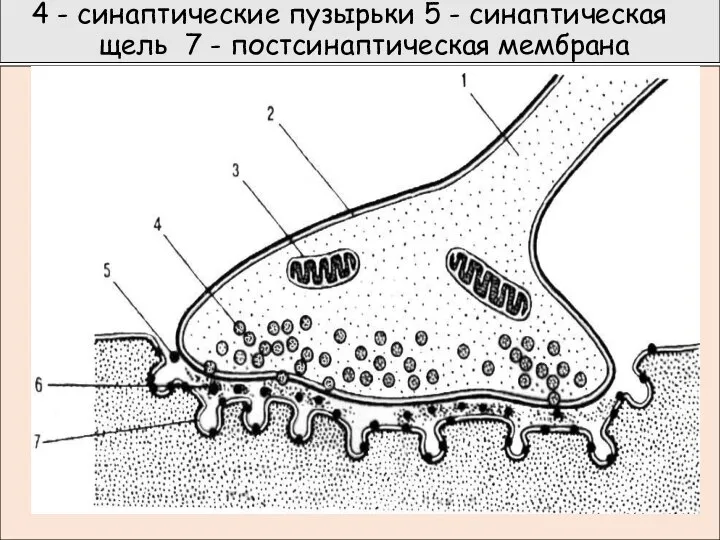

- 27. 4 - синаптические пузырьки 5 - синаптическая щель 7 - постсинаптическая мембрана

- 28. Механизм нервно-мышечной передачи В пресинаптической терминали находится большое количество пузырьков или везикул, заполненных медиатором — химическим

- 29. Механизм нервно-мышечной передачи 5. Путем диффузии АХ достигает постсинаптической мембраны, на которой находятся специфические для АХ

- 30. Особенности проведения в нервно-мышечном синапсе Одностороннее проведение возбуждения — только в направлении от пресинаптического окончания к

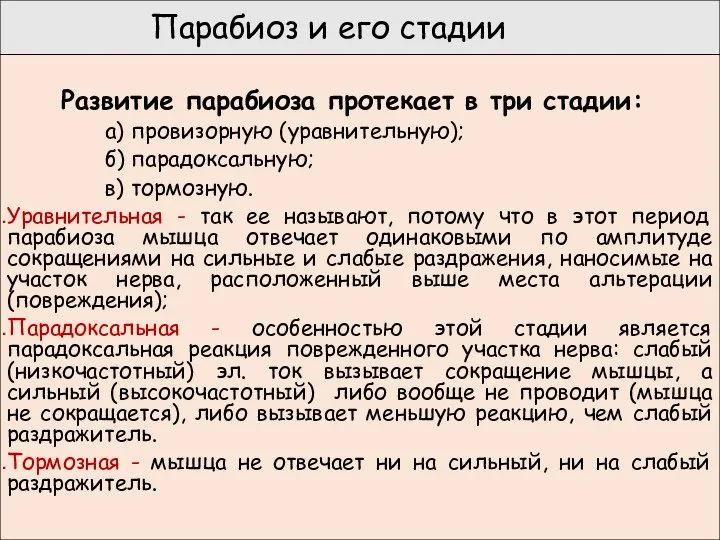

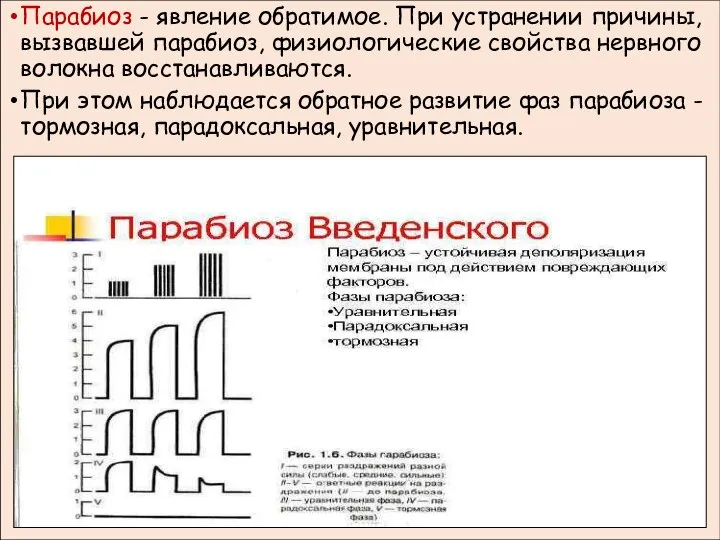

- 31. Парабиоз и его стадии Экспериментальные факты, составляющие основу учения о парабиозе, Н.В. Введенский (1901) изложил в

- 32. Парабиоз и его стадии Развитие парабиоза протекает в три стадии: а) провизорную (уравнительную); б) парадоксальную; в)

- 33. Парабиоз - явление обратимое. При устранении причины, вызвавшей парабиоз, физиологические свойства нервного волокна восстанавливаются. При этом

- 34. «Radices litterarum amarae sunt, fructus dulces» – корни учения горьки, плоды – сладки…

- 36. Скачать презентацию

Одномембранные органоиды

Одномембранные органоиды Еволюція міжклітинного сигналінгу

Еволюція міжклітинного сигналінгу Презентация на тему "Жизнь без боли в пояснице" - скачать презентации по Биологии

Презентация на тему "Жизнь без боли в пояснице" - скачать презентации по Биологии Вред и польза сорняков

Вред и польза сорняков Тварини дбають про своє потомство

Тварини дбають про своє потомство Джунгарский хомяк

Джунгарский хомяк Презентация на тему Биополимеры. Нуклеиновые кислоты._

Презентация на тему Биополимеры. Нуклеиновые кислоты._ Общая эмбриология

Общая эмбриология Презентация по биологии Органы цветковых растений.

Презентация по биологии Органы цветковых растений.  Урок на тему: «Вода – растворитель» (Лабораторная работа с элементами игровой технологии). Цели : Образовательная – в ходе лаб

Урок на тему: «Вода – растворитель» (Лабораторная работа с элементами игровой технологии). Цели : Образовательная – в ходе лаб Половое размножение

Половое размножение Әйел жыныс мүшелерінің анатомиясы және физиологиясы

Әйел жыныс мүшелерінің анатомиясы және физиологиясы Презентация Угольная кислота

Презентация Угольная кислота Регуляция работы сердца и сосудов. Автоматизм сердечной деятельности

Регуляция работы сердца и сосудов. Автоматизм сердечной деятельности Жизнь природы летом

Жизнь природы летом Катаболизм жирных кислот. Метаболизм кетоновых тел. (Лекция 8)

Катаболизм жирных кислот. Метаболизм кетоновых тел. (Лекция 8) Хворостухина Олеся МОУ «Лицей №10», г. Пермь

Хворостухина Олеся МОУ «Лицей №10», г. Пермь Аттестационная работа. программа внеурочной деятельности Я - исследователь. (5-6 класс)

Аттестационная работа. программа внеурочной деятельности Я - исследователь. (5-6 класс) Презентация на тему "МЛЕКОПИТАЮЩИЕ, или ЗВЕРИ" - скачать бесплатно презентации по Биологии

Презентация на тему "МЛЕКОПИТАЮЩИЕ, или ЗВЕРИ" - скачать бесплатно презентации по Биологии Окружающий мир 3 класс Тема: Кровь и кровообращение

Окружающий мир 3 класс Тема: Кровь и кровообращение Использование интерактивных дидактических ресурсов при изучении темы «Цитология» Автор работы: Назарова Эльвира Александровна,

Использование интерактивных дидактических ресурсов при изучении темы «Цитология» Автор работы: Назарова Эльвира Александровна, ← Картинка 3 из 166 190 → Вернуться к результатам поиска

← Картинка 3 из 166 190 → Вернуться к результатам поиска  Строение и значение нервной системы

Строение и значение нервной системы Уголок природы дошкольников. Цветы

Уголок природы дошкольников. Цветы Физиология прокариот. Лекция 2

Физиология прокариот. Лекция 2 Презентация на тему "Отряды насекомых: Бабочки, Равнокрылые, Блохи, Двукрылые" - скачать презентации по Биологии

Презентация на тему "Отряды насекомых: Бабочки, Равнокрылые, Блохи, Двукрылые" - скачать презентации по Биологии Животные маленькие и большие

Животные маленькие и большие Презентация по экологии Экосистемы

Презентация по экологии Экосистемы