Содержание

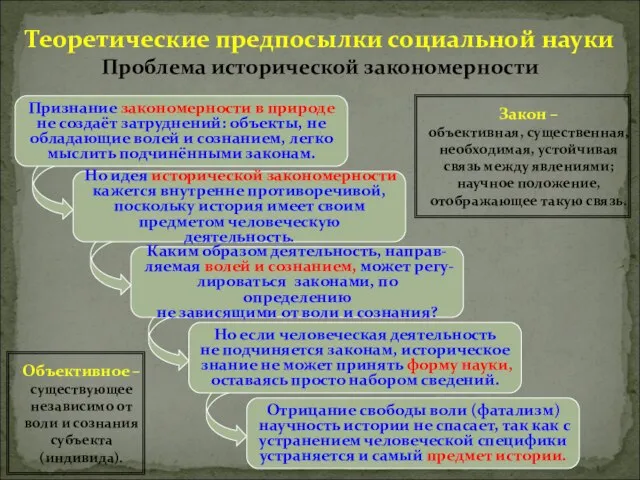

- 2. Но идея исторической закономерности кажется внутренне противоречивой, поскольку история имеет своим предметом человеческую деятельность. Но если

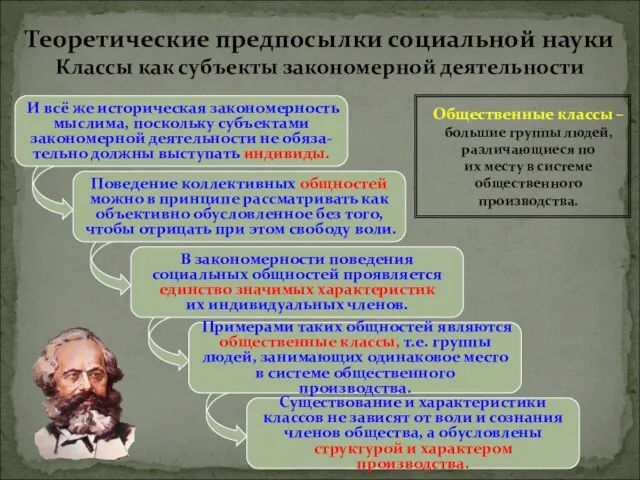

- 3. Поведение коллективных общностей можно в принципе рассматривать как объективно обусловленное без того, чтобы отрицать при этом

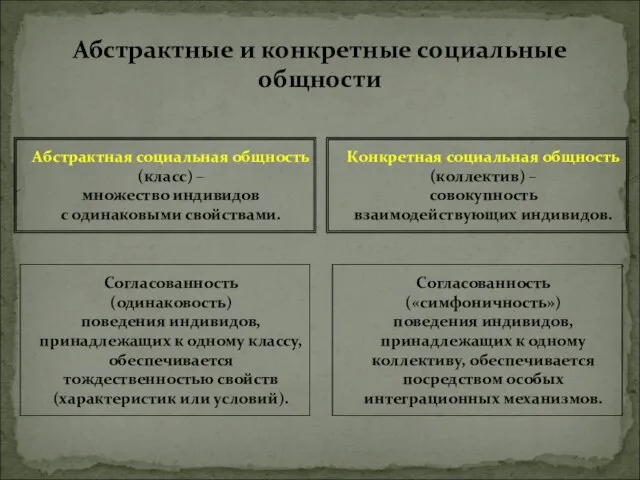

- 4. Абстрактные и конкретные социальные общности Абстрактная социальная общность (класс) – множество индивидов с одинаковыми свойствами. Конкретная

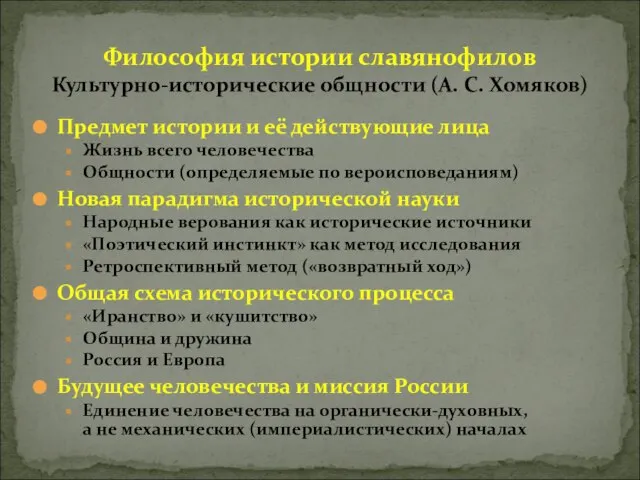

- 5. Предмет истории и её действующие лица Жизнь всего человечества Общности (определяемые по вероисповеданиям) Новая парадигма исторической

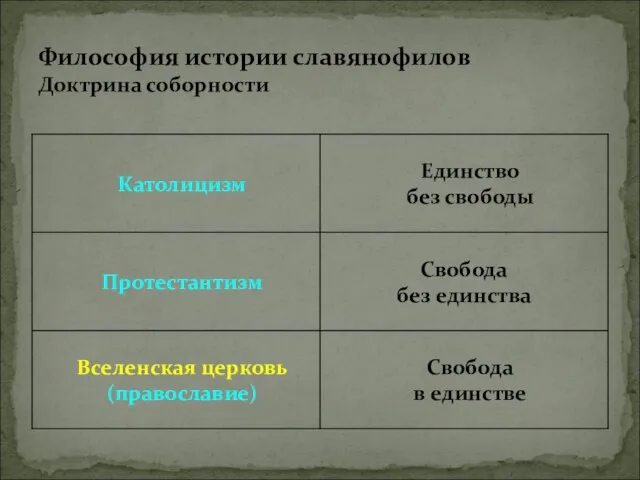

- 6. Философия истории славянофилов Доктрина соборности Соборность – «единство свободное и органическое, живое начало которого есть Божественная

- 7. Свобода в единстве Вселенская церковь (православие) Свобода без единства Протестантизм Единство без свободы Католицизм Философия истории

- 8. Философия истории славянофилов Доктрина соборности В романизме, верно понятом, единство для христиан есть лишь единство послушания

- 9. Философия истории славянофилов Доктрина соборности В протестантстве свобода для целой общины есть свобода постоянного колебания, свобода,

- 10. Философия истории славянофилов Доктрина соборности Единство истинное, внутреннее, плод и проявление свободы, единство, которому основанием служит

- 11. Философия истории славянофилов Социальная и политическая онтология ... Когда мы говорим, что народ действует, мыслит, чувствует,

- 12. Философия истории славянофилов Социальная и политическая онтология … Мы никак не можем понять того логического процесса,

- 13. Философия истории славянофилов Социальная и политическая онтология Самобытность (национализм) Универсализм (космополитизм) Социокультурная ориентация Вера и религия

- 14. Теория культурно-исторических типов Н. Я. Данилевского П. Я. Чаадаев. «Философические письма». Теория культурно-исторических типов Данилевского –

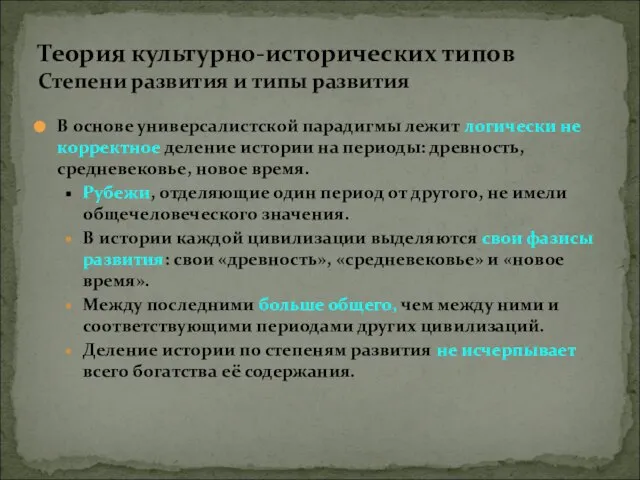

- 15. В основе универсалистской парадигмы лежит логически не корректное деление истории на периоды: древность, средневековье, новое время.

- 16. Культура не универсальна (западная – в том числе). Совокупное человечество не есть реальный субъект истории, но

- 17. Теория культурно-исторических типов Многообразие культур Дабы поступательное движение вообще не прекратилось в жизни всего человечества, необходимо,

- 18. Теория культурно-исторических типов Многообразие культур Прогресс состоит не в том, чтобы идти все в одном направлении

- 19. Теория культурно-исторических типов Десять культурно-исторических типов Египетский Китайский Древнесемитский Индийский Иранский Еврейский Греческий Римский Аравийский Романо-германский

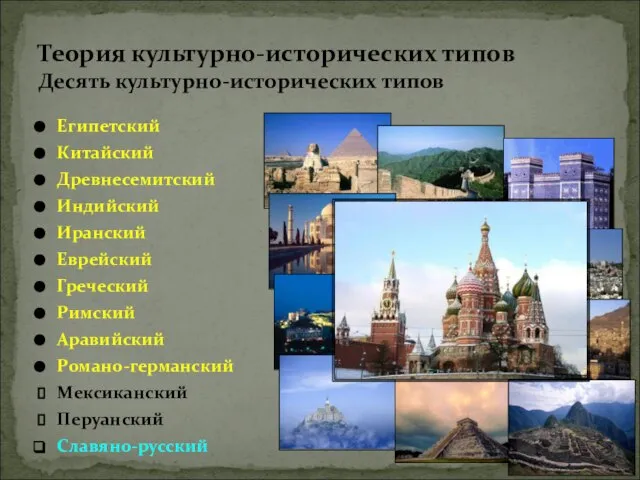

- 20. Теория культурно-исторических типов Положительные и отрицательные деятели истории Положительные деятели истории (самобытные цивилизации) Отрицательные деятели истории

- 21. Языковое родство как критерий и основа самобытного культурно-исторического типа. Политическая независимость как условие развития самобытного культурно-исторического

- 22. Цилизации не бывают «лучше» или «хуже» – они просто разные. Цивилизации различаются преимущественным развитием какой-то одной

- 23. Философия культуры К. Н. Леонтьева Фазы развития культур Все культуры подчинены общему закону циклического развития, согласно

- 24. Онтология В. С. Соловьёва Понятие всеединства Достойное, идеальное бытие требует одинакового простора для целого и для

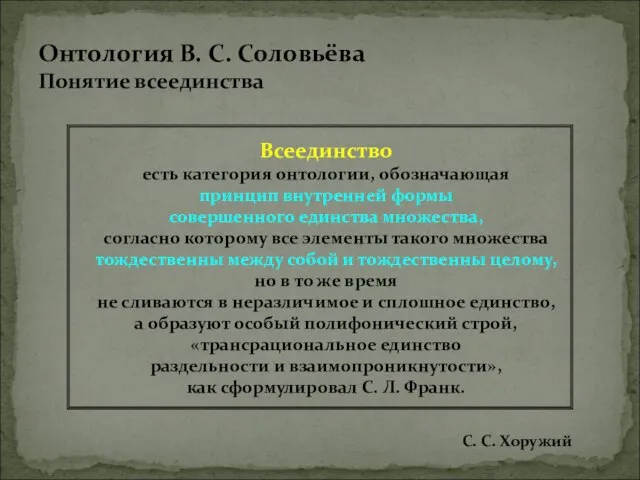

- 25. Онтология В. С. Соловьёва Понятие всеединства Всеединство есть категория онтологии, обозначающая принцип внутренней формы совершенного единства

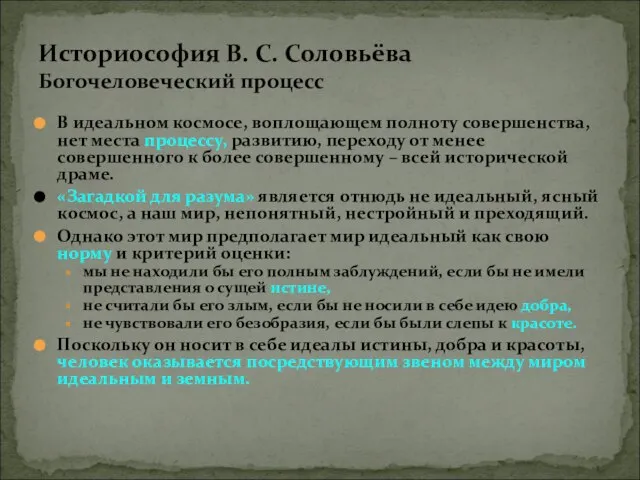

- 26. В идеальном космосе, воплощающем полноту совершенства, нет места процессу, развитию, переходу от менее совершенного к более

- 27. Историософия В. С. Соловьёва Основные формы общечеловеческого организма Экономическое общество (земство) Положительная наука Техническое творчество Материальная

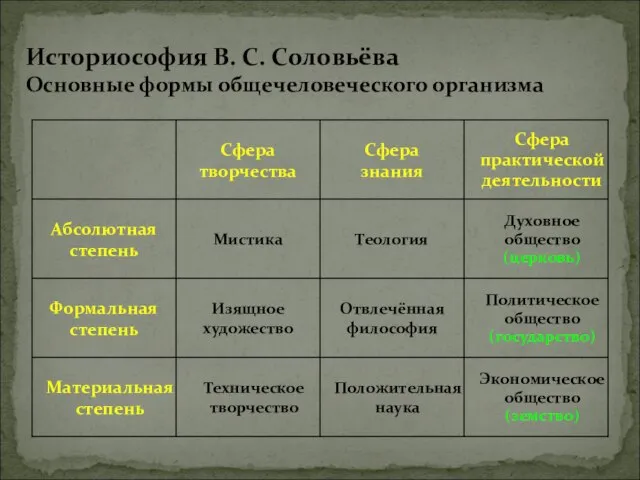

- 28. Положительный смысл истории заключается в свободном вхождении человечества в церковь и в свободном оцерковлении человечества. Но

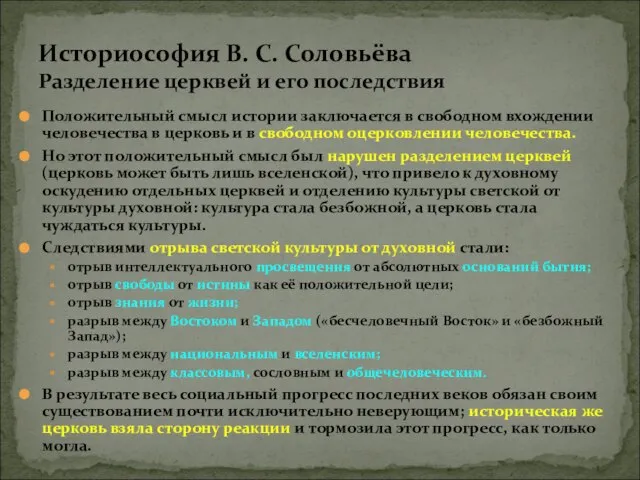

- 29. Запад и Восток могут быть соединены лишь третьей силой, свободной от их крайностей. Такой силой должна

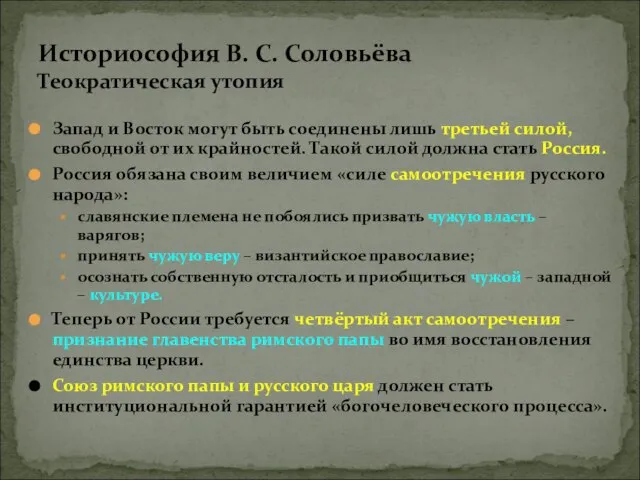

- 30. Концепция всеединства в русской социальной философии XX века С. Н. Трубецкой (1862-1905) С. Л. Франк (1877‑1950)

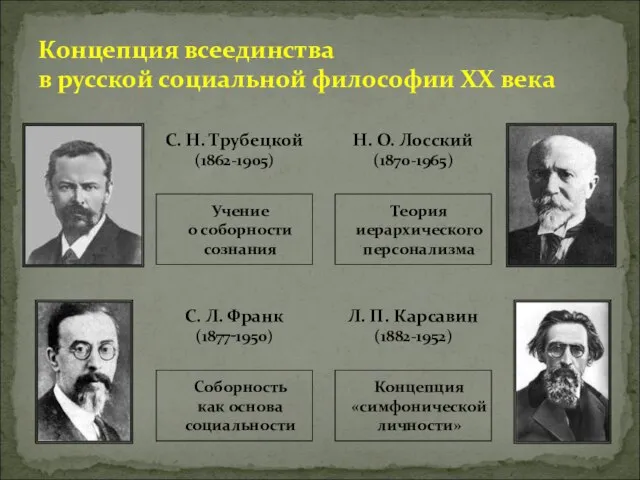

- 31. Внешняя сфера социальности («общественности») основывается на «соборности» – первичной солидарной слитности индивидуальных “я” во всеобъемлющем “мы”.

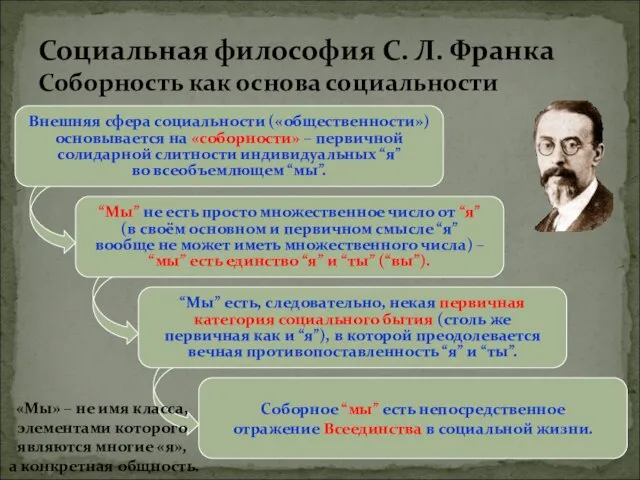

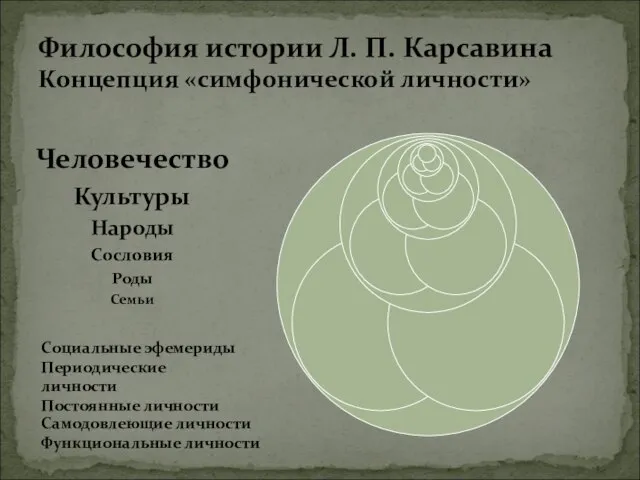

- 32. Философия истории Л. П. Карсавина Концепция «симфонической личности» Человечество Культуры Народы Сословия Роды Семьи Социальные эфемериды

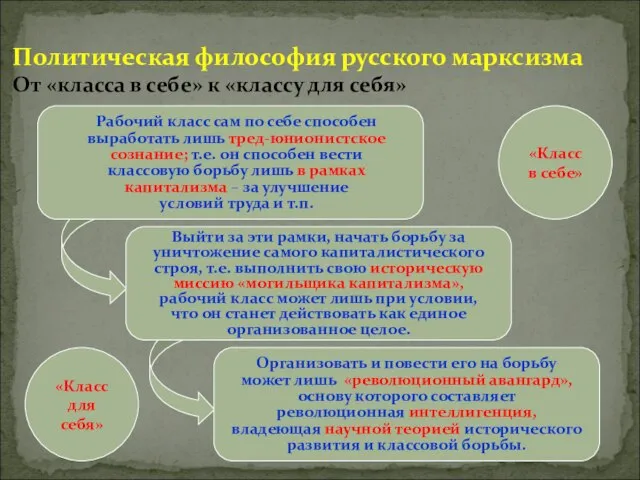

- 33. Политическая философия русского марксизма От «класса в себе» к «классу для себя» Рабочий класс сам по

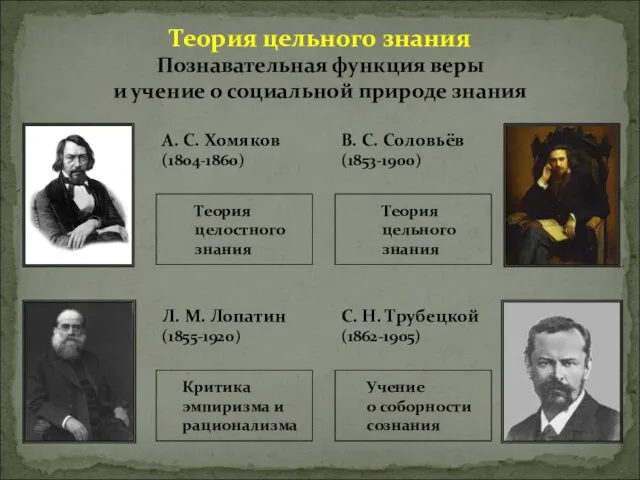

- 34. Теория цельного знания Познавательная функция веры и учение о социальной природе знания С. Н. Трубецкой (1862-1905)

- 35. Критика западных теорий познания Критика эмпиризма В. С. Соловьёв. «Чтения о Богочеловечестве». … Так как мы

- 36. Эмпирическая философия не в состоянии доказать реальность мира из опыта, в том числе и в особенности

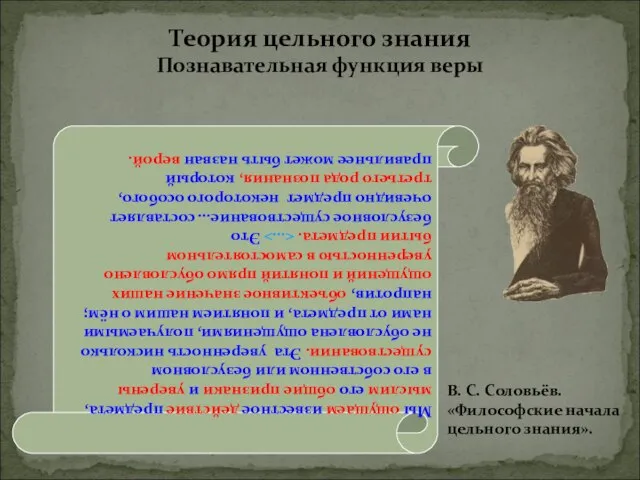

- 37. Теория цельного знания Познавательная функция веры В. С. Соловьёв. «Философские начала цельного знания». Мы ощущаем известное

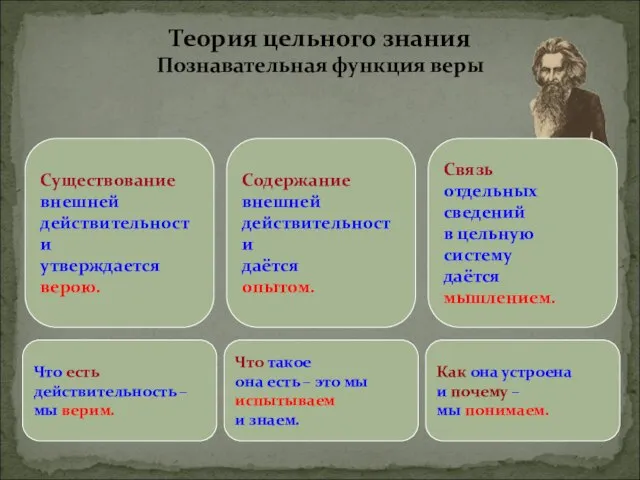

- 38. Теория цельного знания Познавательная функция веры Существование внешней действительности утверждается верою. Содержание внешней действительности даётся опытом.

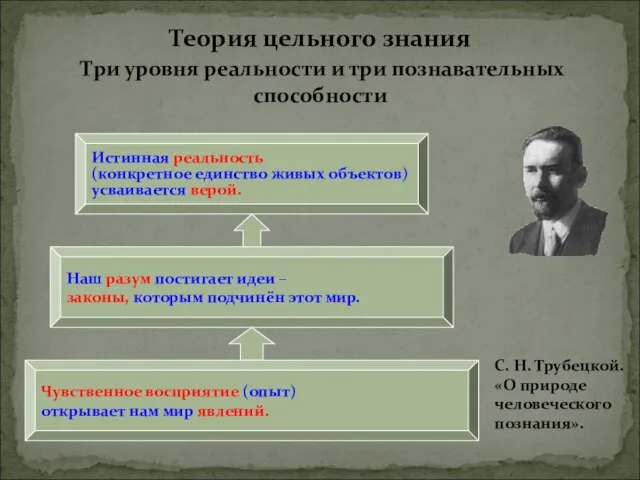

- 39. Теория цельного знания Три уровня реальности и три познавательных способности Чувственное восприятие (опыт) открывает нам мир

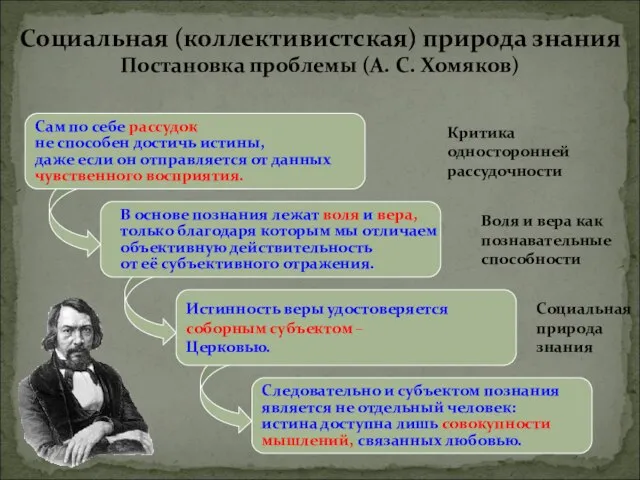

- 40. Сам по себе рассудок не способен достичь истины, даже если он отправляется от данных чувственного восприятия.

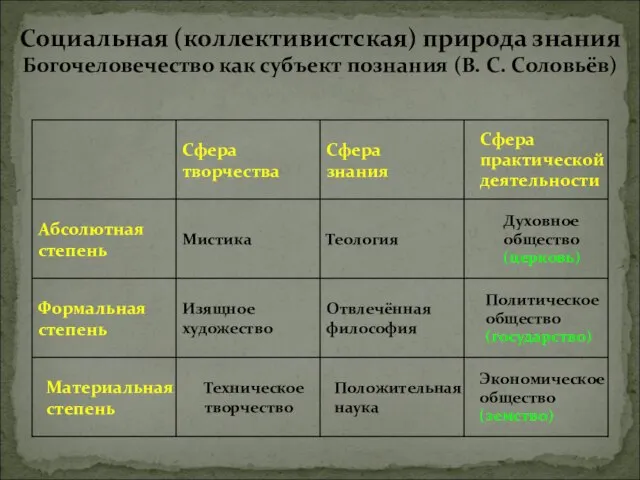

- 41. Социальная (коллективистская) природа знания Богочеловечество как субъект познания (В. С. Соловьёв) Экономическое общество (земство) Положительная наука

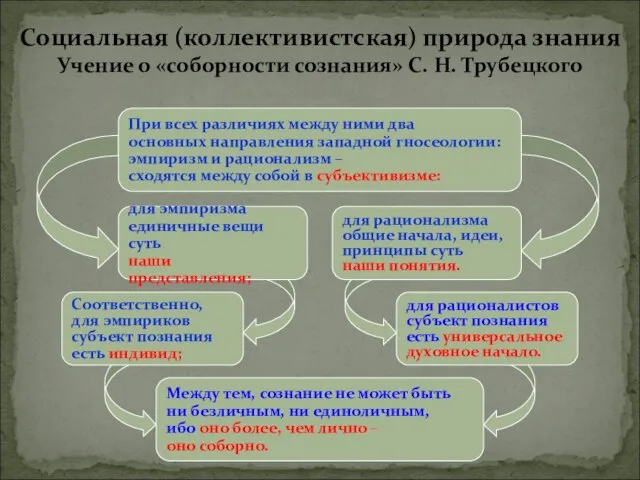

- 42. для эмпиризма единичные вещи суть наши представления; для рационализма общие начала, идеи, принципы суть наши понятия.

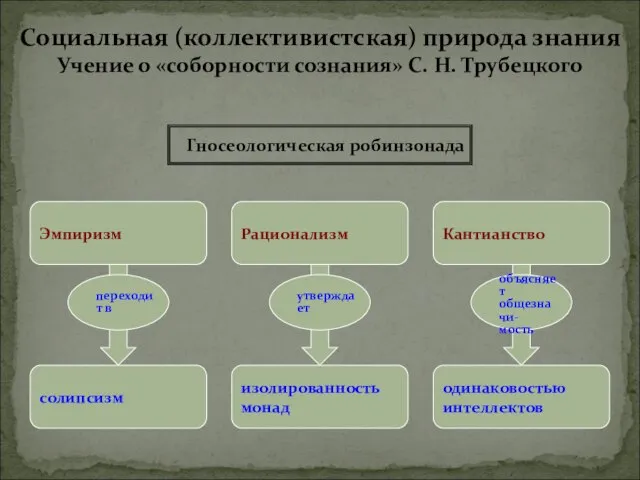

- 43. Социальная (коллективистская) природа знания Учение о «соборности сознания» С. Н. Трубецкого Эмпиризм Рационализм солипсизм изолированность монад

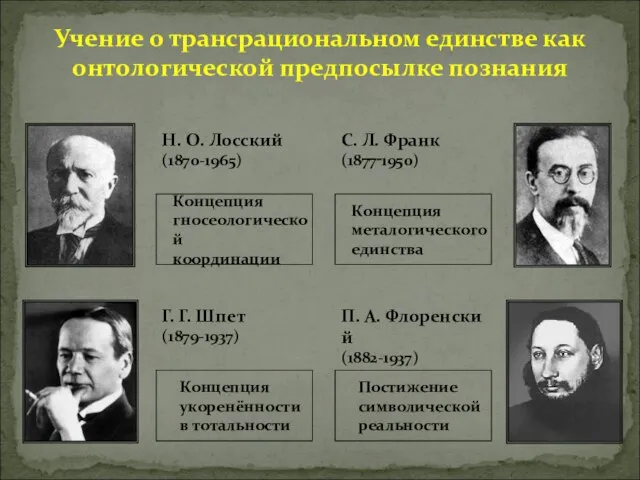

- 44. Учение о трансрациональном единстве как онтологической предпосылке познания Н. О. Лосский (1870-1965) Концепция гносеологической координации С.

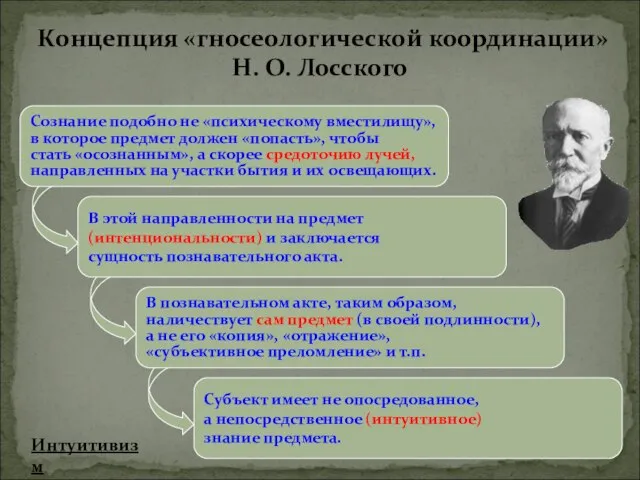

- 45. Сознание подобно не «психическому вместилищу», в которое предмет должен «попасть», чтобы стать «осознанным», а скорее средоточию

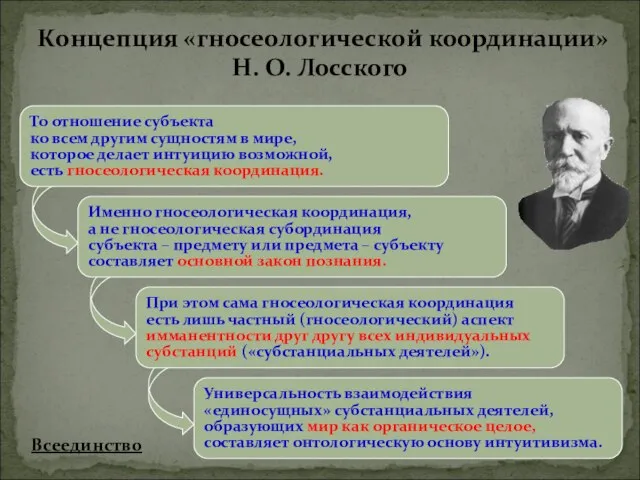

- 46. То отношение субъекта ко всем другим сущностям в мире, которое делает интуицию возможной, есть гносеологическая координация.

- 47. Всякое определённое А можно мыслить лишь в его соотнесённости с каким-то не-А. Но сама соотнесённость А

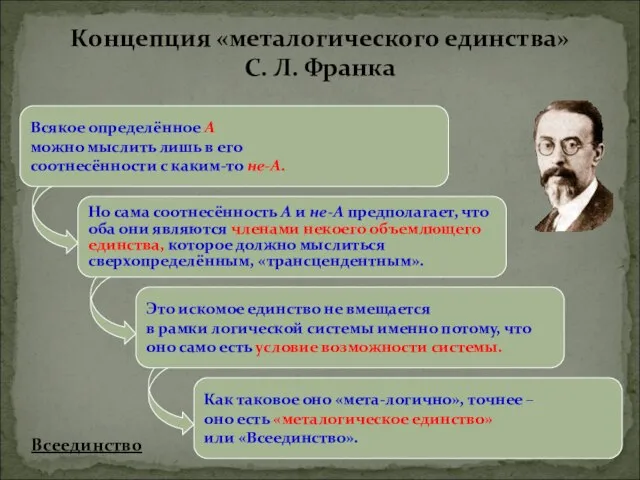

- 48. Субъект и предмет знания существуют и должны мыслиться на фоне объемлющего их «металогического единства». Сознание не

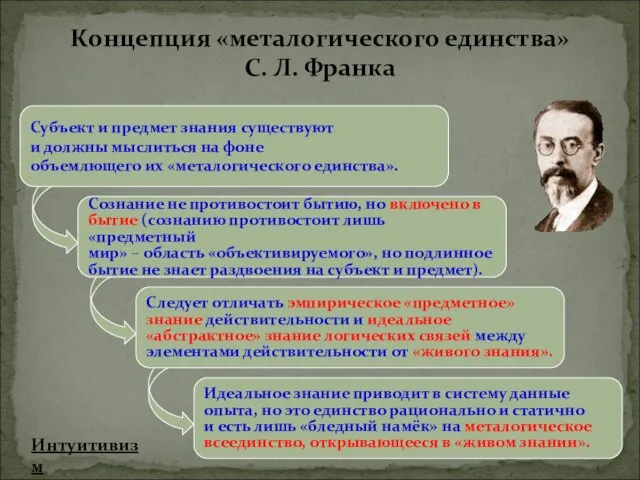

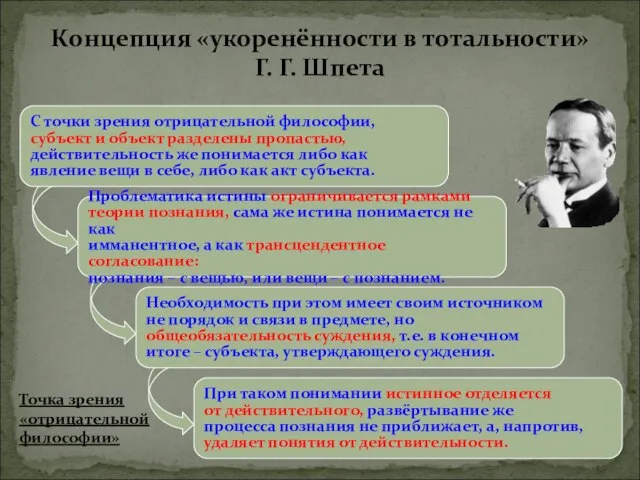

- 49. С точки зрения отрицательной философии, субъект и объект разделены пропастью, действительность же понимается либо как явление

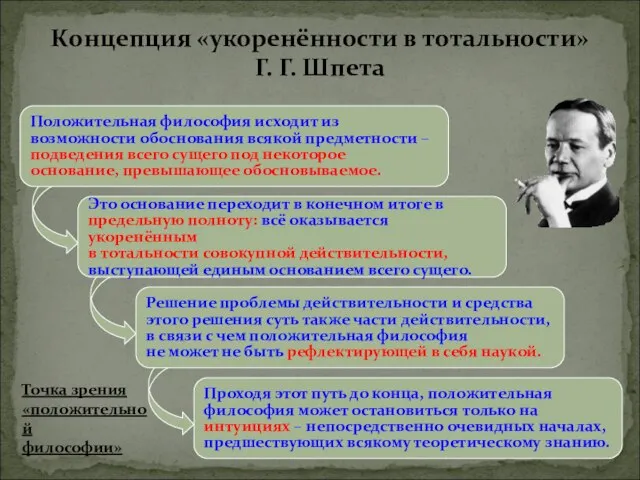

- 50. Положительная философия исходит из возможности обоснования всякой предметности – подведения всего сущего под некоторое основание, превышающее

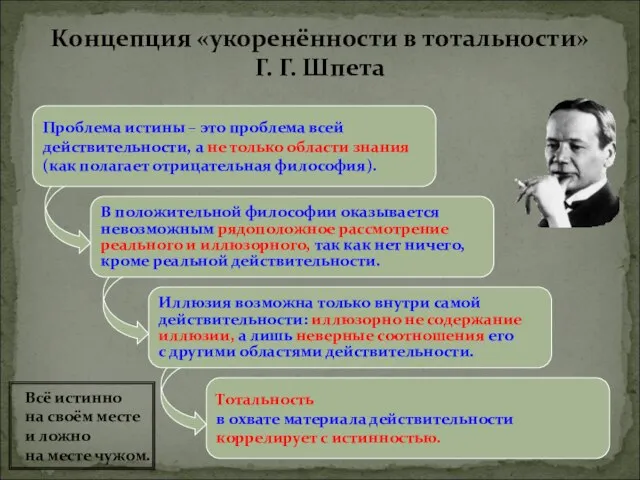

- 51. Проблема истины – это проблема всей действительности, а не только области знания (как полагает отрицательная философия).

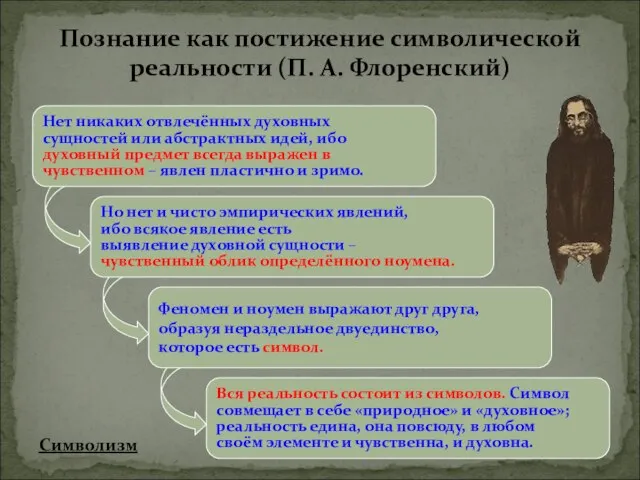

- 52. Нет никаких отвлечённых духовных сущностей или абстрактных идей, ибо духовный предмет всегда выражен в чувственном –

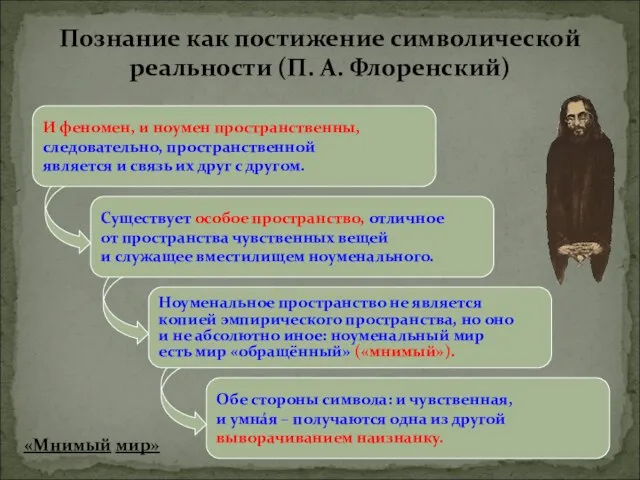

- 53. И феномен, и ноумен пространственны, следовательно, пространственной является и связь их друг с другом. Существует особое

- 55. Скачать презентацию

Лекция 2. История теории систем Содержание лекции: Начальный этап формирования системного мировоззрения Формирование предпо

Лекция 2. История теории систем Содержание лекции: Начальный этап формирования системного мировоззрения Формирование предпо Презентация на тему "Философия Древней Греции" - презентации по Философии

Презентация на тему "Философия Древней Греции" - презентации по Философии Функции социальной философии

Функции социальной философии Основы философии Русская философия XIX века

Основы философии Русская философия XIX века  Человек и общество. Общество как система

Человек и общество. Общество как система Виды знаний

Виды знаний Философские проблемы естественных, гуманитарных и технических наук доцент кафедры философии Макиенко Марина Алексеевна

Философские проблемы естественных, гуманитарных и технических наук доцент кафедры философии Макиенко Марина Алексеевна  Философское учение о познании (гносеология)

Философское учение о познании (гносеология) Суждение (Тема № 2.2)

Суждение (Тема № 2.2) Методы научного исследования

Методы научного исследования Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности

Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности Презентация Маргариновая продукция

Презентация Маргариновая продукция 1. Человек - существо биосоциальное (1)

1. Человек - существо биосоциальное (1) Диалектика – учение о развитии. Законы диалектики. Тема № 13

Диалектика – учение о развитии. Законы диалектики. Тема № 13 Личность и общество. Проблема свободы в философии

Личность и общество. Проблема свободы в философии Философия Нового времени. Философия эпохи Просвещения. Основные черты философии нового времени. (Тема 5)

Философия Нового времени. Философия эпохи Просвещения. Основные черты философии нового времени. (Тема 5) Основной вопрос философии

Основной вопрос философии Проблема универсалий. Основные сочинения

Проблема универсалий. Основные сочинения Философия Сократа

Философия Сократа АНТРОПОЦЕНТРИЗМ И НАТУРОЦЕНТРИЗМ

АНТРОПОЦЕНТРИЗМ И НАТУРОЦЕНТРИЗМ Габриэль Оноре Марсель (7 декабря 1889, Париж, Франция — 8 октября 1973) — первый французский философ-экзистенциалист,

Габриэль Оноре Марсель (7 декабря 1889, Париж, Франция — 8 октября 1973) — первый французский философ-экзистенциалист, Понятие толерантности. Теории толерантности. Политика мультикультурализма

Понятие толерантности. Теории толерантности. Политика мультикультурализма Статус и основные проблемы философии эпохи Средневековья

Статус и основные проблемы философии эпохи Средневековья Вывод формулы вещества на основании общей формулы гомологического ряда органических соединений

Вывод формулы вещества на основании общей формулы гомологического ряда органических соединений Научное и обыденное познание

Научное и обыденное познание Философы древней Греции

Философы древней Греции Воображение Выполнила Георгиева Диана ФКП 101

Воображение Выполнила Георгиева Диана ФКП 101 Концепция современного естествознания

Концепция современного естествознания