Содержание

- 2. Обзорная лекция Основные закономерности развития природы и общества Общенаучные картины мира Модуль 1.

- 3. Дидактические единицы дисциплины КСЕ Сходство и различие естественных и гуманитарных наук; наука и научный метод; виды

- 4. Дидактические единицы дисциплины КСЕ История смены научных картин мира; панорама современного естествознания; тенденции развития науки в

- 5. Дидактические единицы дисциплины КСЕ Геохимическая картина мира: особенности химических и геологических процессов, связь с физическими процессами.

- 6. Дидактические единицы дисциплины КСЕ Эволюционная картина мира: самоорганизация в живой и неживой природе; принципы универсального эволюционизма.

- 7. знать: основные научные понятия и категории, закономерности развития природы и мышления; научные картины мира, понятия и

- 8. Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы естественных наук в профессиональной деятельности; применять методы и средства научного

- 9. владеть: навыками целостного подхода к анализу различных проблем, навыками постановки цели исследования и выбору путей её

- 10. Тема 1 Естественные и гуманитарные науки, общее и особенное. Основные понятия дисциплины КСЕ: предмет, метод, алгоритм

- 11. Естественные и гуманитарные науки Двойственность мира культуры проявляется в том, что существуют два ее типа -

- 12. 1. Объектом естественных наук является природа, а гуманитарных – общество и человек. 2. При изучении природных

- 13. Естествознание [ естественное + знание ] – система наук о природе Концепция [ от лат. conceptio

- 14. Предмет дисциплины КСЕ МОДЕЛЬ [ от лат. modulus - мера, образец] - объект-заместитель, который в определенных

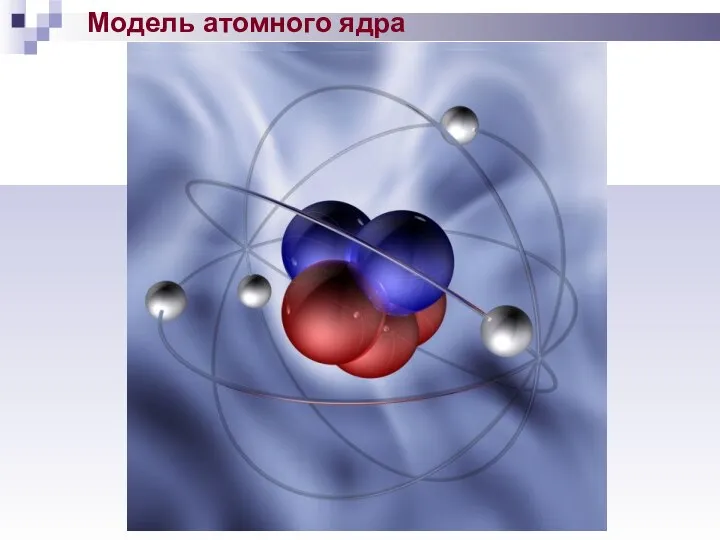

- 15. Модель атомного ядра

- 16. Математическая модель - приближённое описание какого-либо класса явлений, выраженное с помощью математической символики; представляет собой эффективный

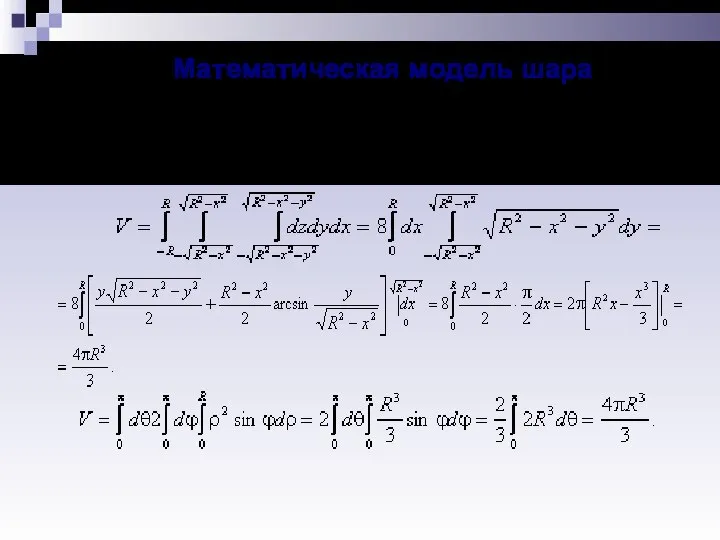

- 17. Математическая модель шара

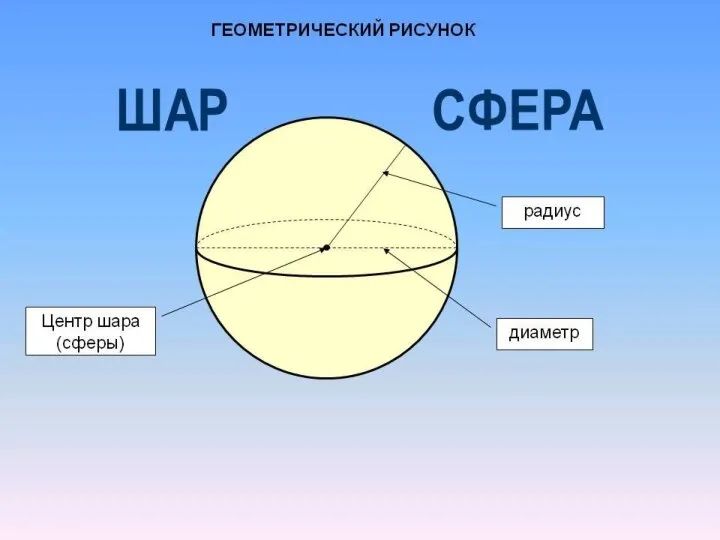

- 18. Модель шара

- 19. Примеры моделей: мифологическая

- 20. Модель Земли в предметной и знаковой форме Структура модели Земли

- 22. Сейсмологическая модель Земли

- 23. Геоцентрическая модель Аристотель (384-322 до н.э.)

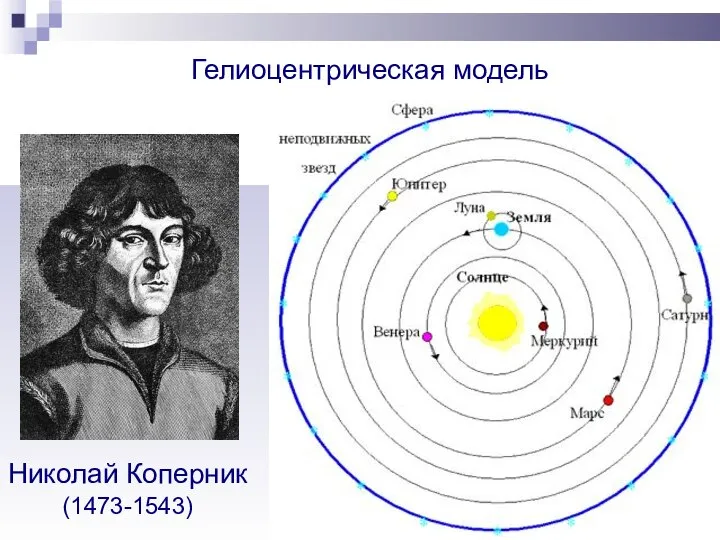

- 24. Гелиоцентрическая модель Николай Коперник (1473-1543)

- 25. Модель Вселенной ХVII века

- 26. 1. Предмет дисциплины Современная модель Вселенной

- 27. Современная инфляционная модель Вселенной

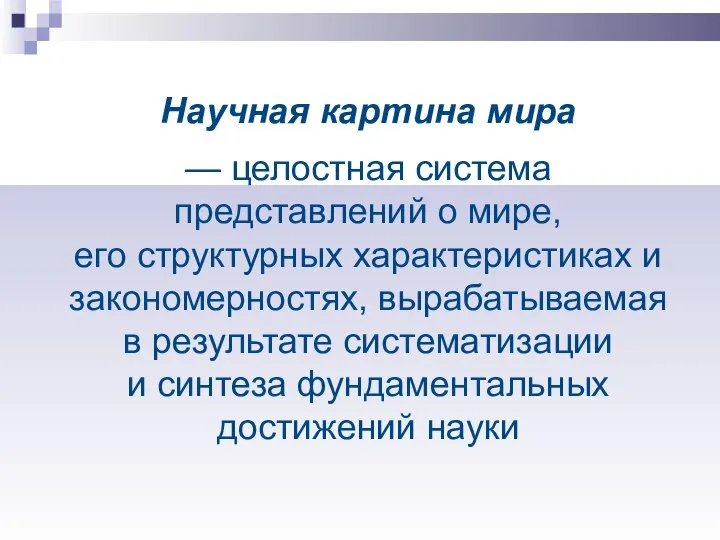

- 28. Научная картина мира — целостная система представлений о мире, его структурных характеристиках и закономерностях, вырабатываемая в

- 29. МЕТОД — (от греч. methodos — путь, способ исследования, обучения, изложения) совокупность приемов и операций познания

- 30. НАУЧНЫЙ МЕТОД — система категорий, ценностей, регулятивных принципов, методов обоснования, образцов, которыми руководствуется в своей деятельности

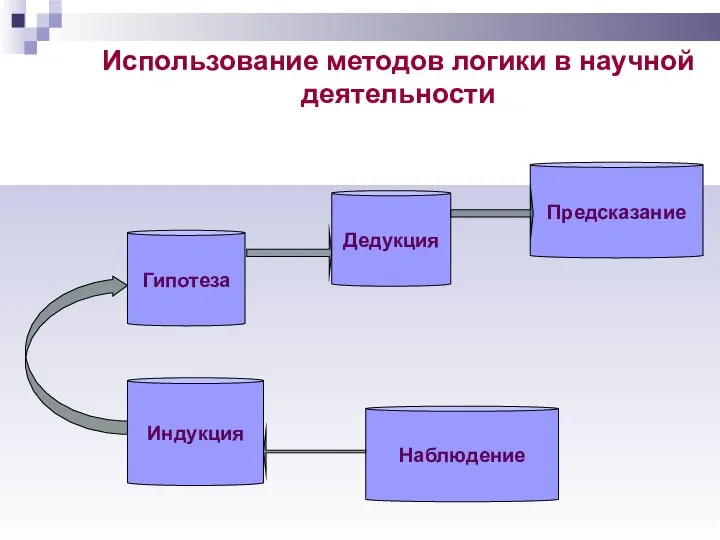

- 31. Использование методов логики в научной деятельности Гипотеза Дедукция Индукция Наблюдение Предсказание

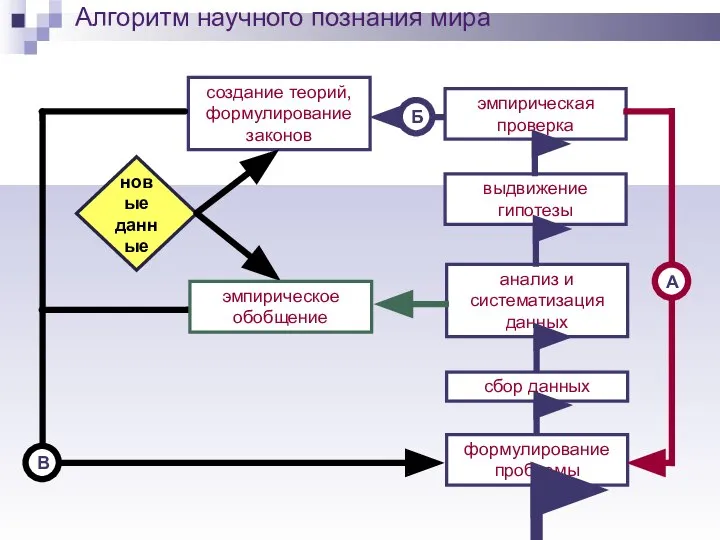

- 32. Алгоритм научного познания мира создание теорий, формулирование законов новые данные эмпирическое обобщение

- 33. Тема 2 Наука, виды научных знаний и научных законов Наиболее общие законы и особенности описания природы

- 34. Наиболее общие подходы к познанию мира Корпускулярная и континуальная концепции описания природы и общества

- 35. Корпускулярный [от греч. korpuskula - тельце] – прерывный, дискретный Дискретный [от лат. diskrete - прерываю] –

- 36. В математике понятию дискретности (корпускулярности) соответствует дискретное множество натуральных чисел: 1 2 3 4 5 6

- 37. 1. Корпускулярная и континуальная концепции понятию континуальности — линия Линия представляет собой бесконечное множество точек, то

- 38. Дискретность (корпускулярность) обеспечивает возможность сложного, дифференцированного строения систем (объектов или явлений), замены отдельных элементов системы, перехода

- 39. Наука. Особенности научных знаний Наука – вид человеческой деятельности, результатом которой является получение и систематизация объективных

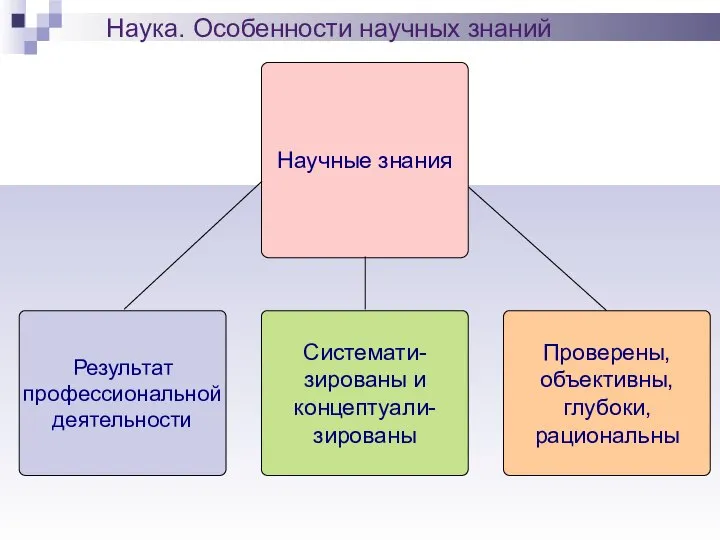

- 40. Научные знания (законы, теории, научные картины мира) Наука. Особенности научных знаний Позволяют предсказывать явления Позволяют развивать

- 41. * Классификация наук («треугольник наук») Б.М.Кедрова Классификация наук * Наука. Особенности научных знаний

- 42. Формы познания мира Наука. Особенности научных знаний рациональная (НАУКА) – основанная на понимании, её неотъемлемым элементом

- 43. Наука. Особенности научных знаний

- 44. Наука. Особенности научных знаний Все, что видим мы – видимость только одна... Далеко от поверхности мира

- 45. Виды научных знаний: эмпирические – научные факты и соотношения между ними (не нуждаются в доказательстве) теоретические

- 46. Эмпирические знания получают с помощью: наблюдений, которые должны быть систематическими и контролируемыми; экспериментов – наблюдений в

- 48. ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЙ (Galilei, Galileo) (1564–1642) - итальянский физик, механик и астроном, один из основателей естествознания Нового

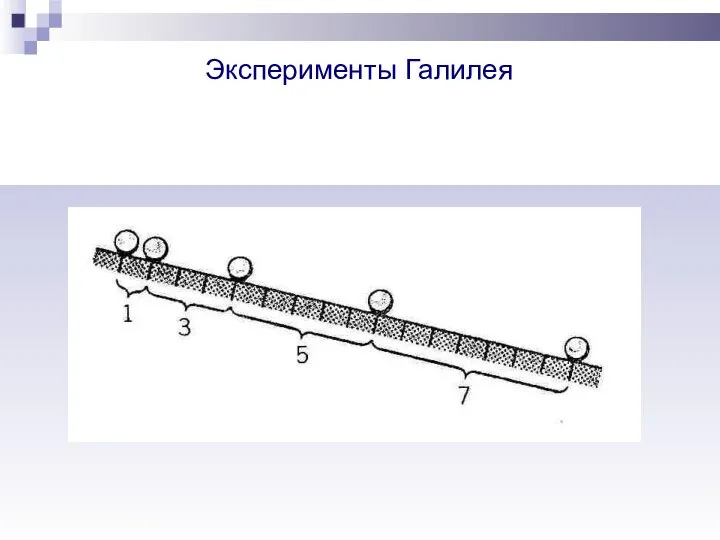

- 49. Эксперименты Галилея

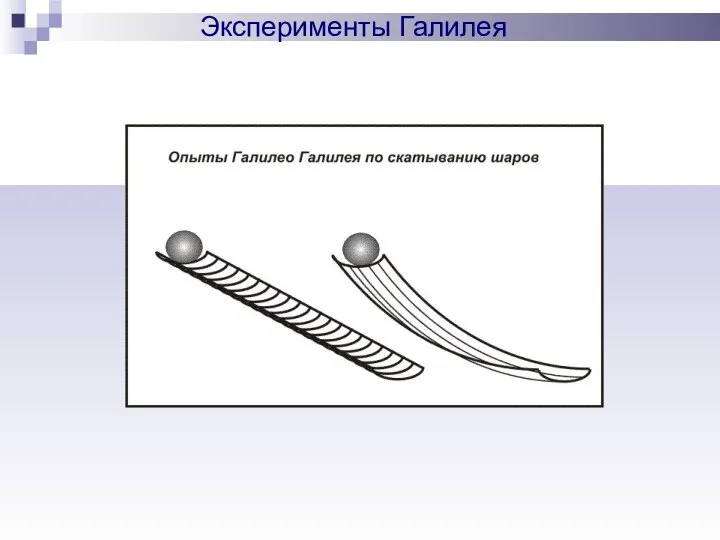

- 50. Эксперименты Галилея

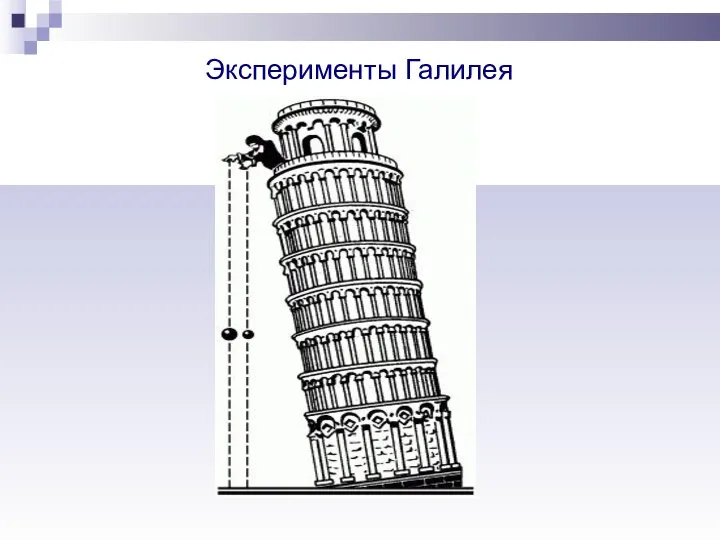

- 51. Эксперименты Галилея

- 52. Теоретические знания получают с помощью абстрактного мышления на основе анализа и синтеза научных фактов. Теоретические знания,

- 53. Долгую научную жизнь имеют только те теории, которые могут трансформироваться, сохраняя свои основные положения, то есть

- 54. Виды научных законов Закон — внутренняя существенная и устойчивая связь явлений, обусловливающая их упорядоченное изменение Научный

- 55. Виды научных законов По типу причинно-следственной связи научные законы можно разделить на два вида: динамические и

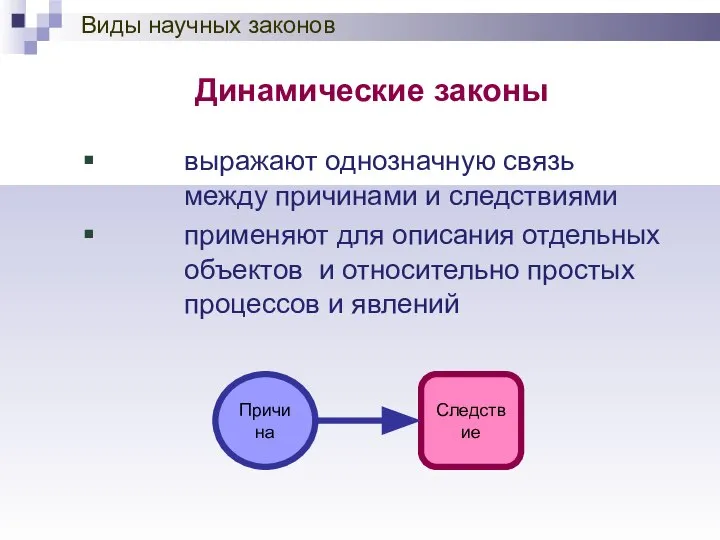

- 56. Динамические законы выражают однозначную связь между причинами и следствиями применяют для описания отдельных объектов и относительно

- 57. В механистический период развития науки (нач.17 – нач.20 вв.) статистические законы не считались подлинно научными, так

- 58. 2. Динамические и статистические закономерности Реальные системы, в основном, состоят из большого количества элементов, связи между

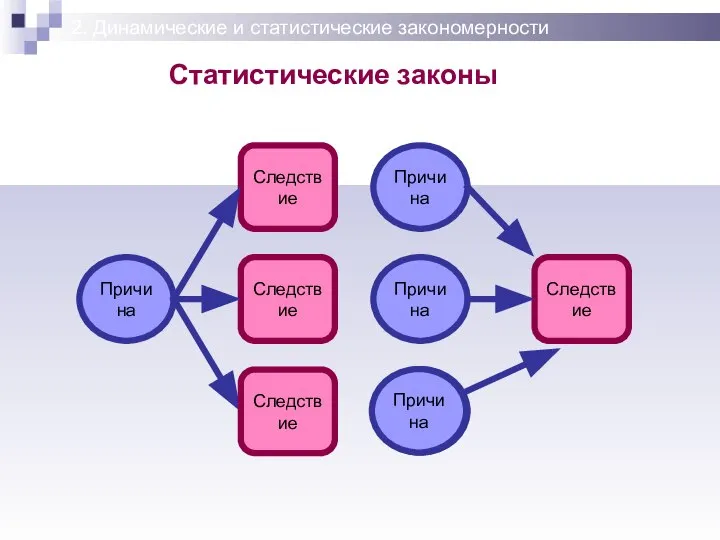

- 59. Статистические законы выражают вероятностную связь между причинами и следствиями используют для описания совокупности множества однородных элементов

- 60. 2. Динамические и статистические закономерности Статистические законы

- 61. Тема 3 История естествознания и тенденции его развития. Связь с развитием гуманитарных наук

- 62. Период "доклассического естествознания" (до XVII в.) 1.1. Идеал науки - принцип "знание ради знания". Ее объект

- 63. Научная картина мира носит интегративный характер, основанный на взаимосвязи “макрокосма” (природы) и “микрокосма” (человека). Доминирует геоцентризм,

- 64. Философия рассматривается как основа всех наук. Стиль мышления - интуитивно-диалектический; спекулятивное выявление всеобщих связей и отношений

- 65. Период "классического естествознания" 2.1. Идеал науки - принцип "Знание-сила!". Ее объект - макромир (греч. “macros” большой),

- 66. Научная картина мира приобретает выраженный механистический характер. Доминирует гелиоцентризм, в соответствии с которым Солнце рассматривается как

- 67. Доминирует механистический детерминизм (лат. “determinans” определяющий), в рамках которого абсолютизируется статус причинно-следственных связей между вещами и

- 68. Период " неклассического естествознания". 3.1. Объект науки - микромир (греч. “micros” - малый), совокупность элементарных частиц.

- 69. 3.3. Диалектический стиль естественнонаучного мышления, опирающийся на взаимосвязь вещей, явлений и процессов объективной реальности, на представления

- 70. Период “постнеклассического (современного) естествознания” 4.1. Объект науки — мега-, макро- и микромиры. Взаимосвязь эмпирического, рационального и

- 71. 4.2. Формирование общенаучной картины мира. Преобладание представлений универсального эволюционизма, в соответствии с которым развитие трактуется в

- 72. 4.3 Выход на уровень синергетического (греч. “synergeia” - сотрудничество, содружество) стиля естественнонаучного мышления, для которого характерны

- 73. Открытия в естествознании, приведшие к локальным научным революциям XX века, формированию современной картины мира: в космологии

- 74. Тема 4. Общенаучные картины мира (натурфилософская, механистическая, квантово-релятивистская, эволюционная)

- 75. В истории естествознания можно выделить следующие основные периоды: натурфилософский механистический квантово-релятивистский эволюционный (синергетический) Каждому периоду соответствует

- 76. Натурфилософский период (VI в. до н.э. – нач. ХVII н.э.) Характерные черты: наблюдение как основной метод

- 77. Особенности натурфилософской картины мира: непосредственное созерцание природы как единого целого, неразрывное единство богов, людей и Космоса;

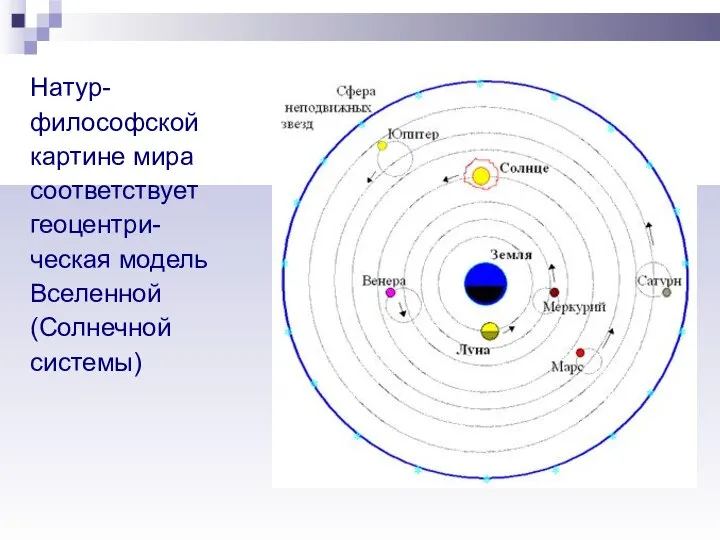

- 78. Натур- философской картине мира соответствует геоцентри- ческая модель Вселенной (Солнечной системы)

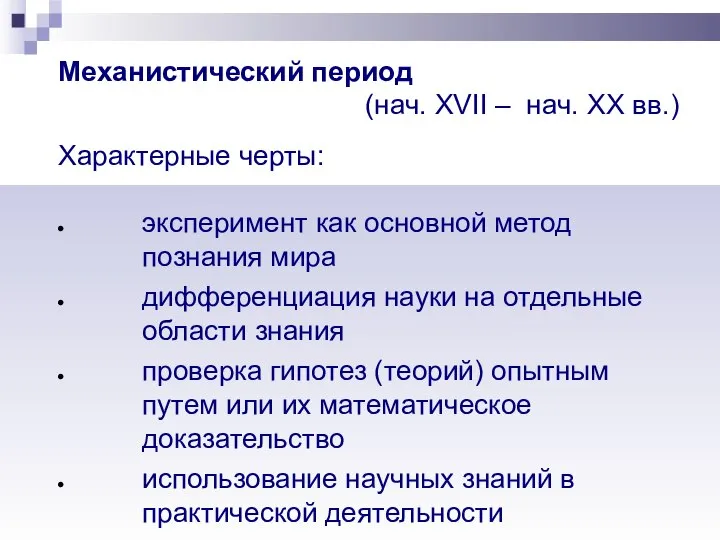

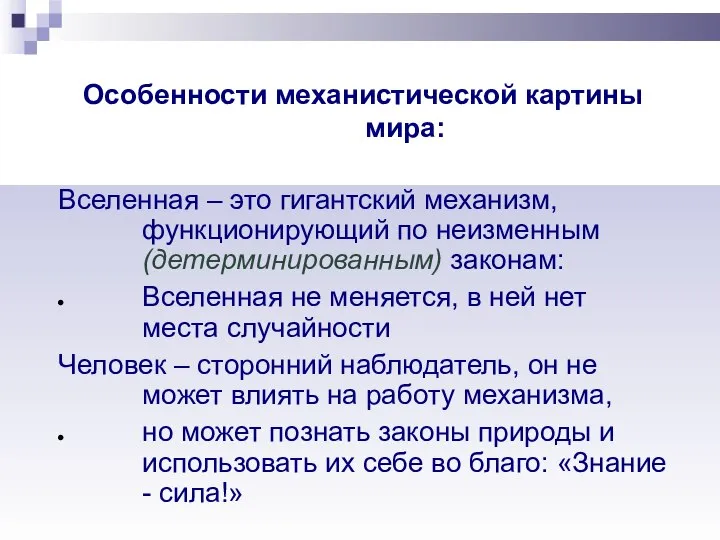

- 79. Механистический период (нач. XVII – нач. XX вв.) Характерные черты: эксперимент как основной метод познания мира

- 80. Особенности механистической картины мира: Вселенная – это гигантский механизм, функционирующий по неизменным (детерминированным) законам: Вселенная не

- 81. Механис-тической картине мира соответствует гелиоцен- трическая модель Вселенной (Солнечной системы)

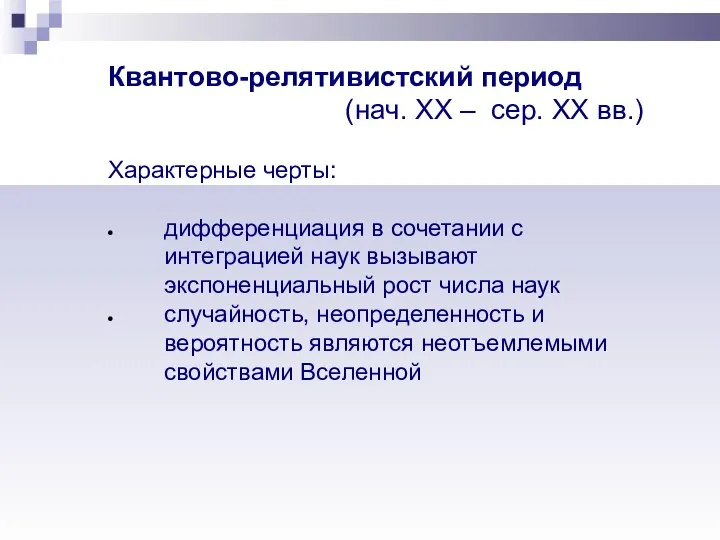

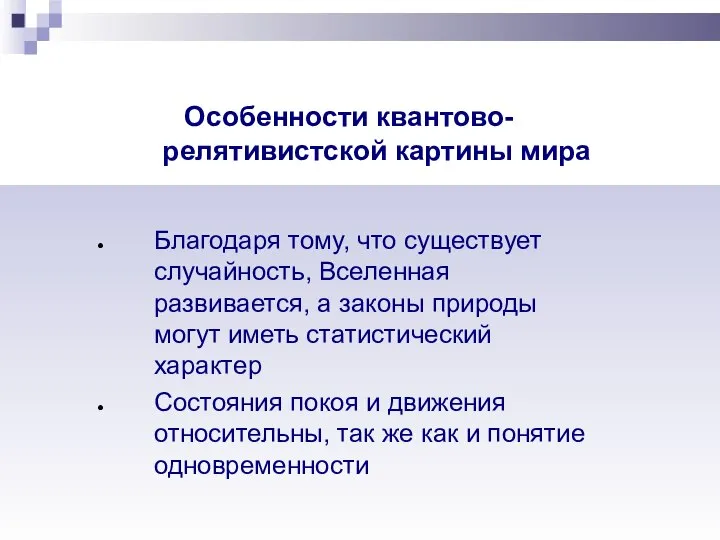

- 82. Квантово-релятивистский период (нач. XX – сер. XX вв.) Характерные черты: дифференциация в сочетании с интеграцией наук

- 83. Особенности квантово-релятивистской картины мира Благодаря тому, что существует случайность, Вселенная развивается, а законы природы могут иметь

- 84. Особенности квантово-релятивистской картины мира Благодаря тому, что существует случайность, Вселенная развивается, а законы природы могут иметь

- 85. Современная модель ближайшего окружения Солнечной системы в галактике Млечный путь

- 86. Эволюционная картина мира Универсальный эволюционизм [от лат. universalis – всеобщий, evollutio- развертывание] – концепция, позволяющая нарисовать

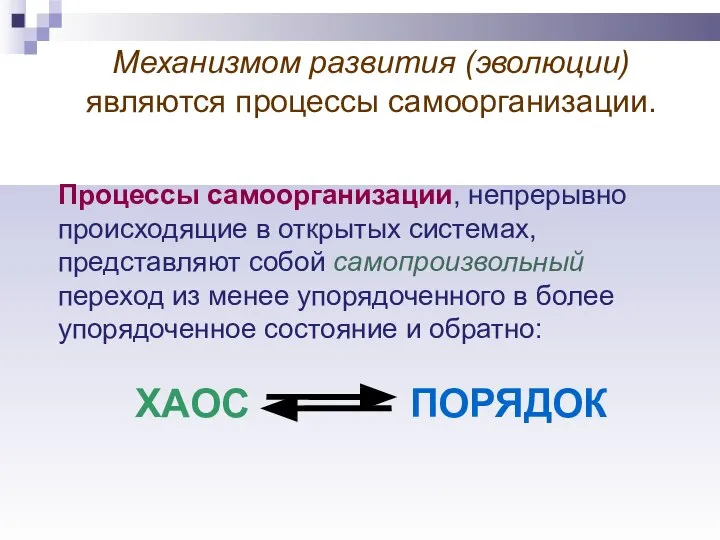

- 87. Механизмом развития (эволюции) являются процессы самоорганизации. Процессы самоорганизации, непрерывно происходящие в открытых системах, представляют собой самопроизвольный

- 88. Процессы самоорганизации непрерывно происходят в неживой материи живом веществе обществе В результате непрестанного протекания этих процессов

- 89. В основе процесса самоорганизации лежит трансформированная дарвиновская триада: изменчивость – случайность и неопределенность, органически присущие природе;

- 90. Любая система существует не сама по себе, но является частью некоторой системы более высокого уровня. Эта

- 91. Условия, необходимые для протекания процессов самоорганизации: Открытость системы; Нахождение системы вдали от состояния равновесия; Наличие флуктуаций

- 92. Открытые (диссипативные) системы рассеивают использованную энергию в окружающей среде и извлекают из нее новую, способную производить

- 93. Система представляет собой совокупность связанных между собой элементов, функционирующих как единое целое. При этом свойства самой

- 94. 1. Целое доминирует над частным, сложное - над простым 2. Свойства системы как целого определяются не

- 96. Скачать презентацию

![Естествознание [ естественное + знание ] – система наук о природе](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/634787/slide-12.jpg)

![Предмет дисциплины КСЕ МОДЕЛЬ [ от лат. modulus - мера, образец]](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/634787/slide-13.jpg)

![Корпускулярный [от греч. korpuskula - тельце] – прерывный, дискретный Дискретный [от](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/634787/slide-34.jpg)

Classical German Philosophy

Classical German Philosophy Теории древних философов о зарождении материи

Теории древних философов о зарождении материи Философия тарихы. Адамзат мәдениетінің өзіндік санасының тарихы ретінде

Философия тарихы. Адамзат мәдениетінің өзіндік санасының тарихы ретінде История философии. Основные направления и традиции мировой философской мысли. Тема 2

История философии. Основные направления и традиции мировой философской мысли. Тема 2 Презентация Культура Ислама

Презентация Культура Ислама Презентация Англо-американская система регистрации прав на недвижимое имущество

Презентация Англо-американская система регистрации прав на недвижимое имущество Происхождение и сущность этикета и его роль в жизни общества

Происхождение и сущность этикета и его роль в жизни общества Методы построения научной теории

Методы построения научной теории Философия иррационализма

Философия иррационализма Научные школы в философии. Историческая часть

Научные школы в философии. Историческая часть Философия врачебной ошибки

Философия врачебной ошибки Картины мира в доклассической науке

Картины мира в доклассической науке Рынки факторов производства Цель: изучить специфику факторных рынков

Рынки факторов производства Цель: изучить специфику факторных рынков  Искусство быть Женщиной от Коко Шанель

Искусство быть Женщиной от Коко Шанель Философия. Религия и медицина

Философия. Религия и медицина Античный скептицизм

Античный скептицизм Что такое знание

Что такое знание Лекция № 10 МАТЕРИАЛИЗМ Л. ФЕЙЕРБАХ и К. МАРКС

Лекция № 10 МАТЕРИАЛИЗМ Л. ФЕЙЕРБАХ и К. МАРКС  Анаксимандр и пифагор Подготовили студенты 1-ого курса ФТД группа Т-114 Галибина Л. и Калимуллин Р.

Анаксимандр и пифагор Подготовили студенты 1-ого курса ФТД группа Т-114 Галибина Л. и Калимуллин Р.  Антика дәуріндегі философия аясында жеке ғылымдардың бастауларының пайда болуы

Антика дәуріндегі философия аясында жеке ғылымдардың бастауларының пайда болуы Презентация на тему "ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ: ПРЕДМЕТ, СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ" - презентации по Философии

Презентация на тему "ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ: ПРЕДМЕТ, СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ" - презентации по Философии Рене Декарт. Душа и тело

Рене Декарт. Душа и тело Методы философии и ее строение. Лекция 10.3

Методы философии и ее строение. Лекция 10.3 Смерть и бессмертие

Смерть и бессмертие Черты сходства человека и человекообразных обезьян

Черты сходства человека и человекообразных обезьян ИиФН т.8 Осн. концеп философии науки.pptx

ИиФН т.8 Осн. концеп философии науки.pptx Моделирование, как метод научного познания

Моделирование, как метод научного познания Презентация на тему "КРЕМНИЙ В ПРИРОДЕ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕМНЕЗЕМА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛА. ПРИМЕНЕНИЕ СТЕКЛА" - презентации по

Презентация на тему "КРЕМНИЙ В ПРИРОДЕ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕМНЕЗЕМА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛА. ПРИМЕНЕНИЕ СТЕКЛА" - презентации по