Содержание

- 2. Лекция 3. Позитивизм и постпозитивизм в философии науки 1. Логико-эпистемологический подход к исследованию науки 1.1. Изгнание

- 3. Логико-эпистемологический подход к исследованию науки А. Дж. Айер: Критерий, используемый нами для проверки подлинности явных утверждений

- 4. Субстанция и реальность А. Дж. Айер: Примером дискуссии, которую наш критерий позволяет определить как фиктивную, является

- 5. Спор реалистов и идеалистов Предположим теперь, что эти люди изучали философию и что некоторые из них

- 6. А. Тарский: решение проблемы истины в «Метафизике» Аристотеля: «В самом деле, говорить, что сущее не существует

- 7. А. Тарский: истина в естественных и искусственных языках (1) «снег бел» — истинно, если и только

- 8. ВЕРИФИЦИРУЕМОСТЬ ВЕРИФИЦИРУЕМОСТЬ (от лат. verificare – доказать истину) – понятие методологии науки, характеризующее возможность установления истинности

- 9. ВЕРИФИКАЦИОНИЗМ ВЕРИФИКАЦИОНИЗМ – философско-методологическая установка на применение принципа верификации в качестве одного из основных критериев научной

- 10. Верификационизм Концептуальной основой верификационизма является идея о структуре опыта как совокупности (комбинации) неделимых, абсолютно простых фактов

- 11. Что значит «реальность»? Такой вещи, как общество, не существует. Есть отдельные мужчины, отдельные женщины, и есть

- 12. Реальность в средневековой схоластике Реальность как универсальное свойство вещей объективная формальная актуальная «Однако то, что эта

- 13. Реальность как сверх-вещь в галилеевской физике В телах нет ничего кроме движения, числа и фигуры (Галилей,

- 14. Реальность в галилеевской физике «Мы ведь, строя науку, договорились вместе с Декартом, Галилеем и т.д. о

- 15. От «res» к «realitas» всякая возможность вещей (синтеза многообразного по их содержанию) рассматривается как производная, и

- 16. Реальность и ее проявления Все многообразие вещей есть лишь столь же многообразный способ ограничения понятия высшей

- 17. Реальность в математическом естествознании Реальность как сверх-процесс «После Максвелла физическая реальность предстала в виде непрерывных, не

- 18. Реальность в неокантианстве и феноменологии Реальность как продукт интеллектуального конструирования Реальность – есть собственное требование и

- 19. «Бегство» от реальности Логика, которую я буду отстаивать, является атомистичной в противоположность монистической логике тех, кто

- 20. Противодвижение Возникает новое представление о неразрывном единстве, отрицающее классические понятия о том, что мир можно разложить

- 21. Понятие или слово? Чем глубже мы проникаем в тайны Природы, тем в большей степени попытки понять

- 22. Наверное все-таки слово Среди многих физиков распространен тот взгляд, что квантовая механика вовсе не дает нам

- 23. А здесь явно понятие В случае (а), – пишет он, – вектор состояния ψ рассматривается как

- 24. Не понятие, и не слово… Я не требую, чтобы теория соответствовала реальности, поскольку не знаю, что

- 25. Вопрос о реализме Различие между реализмом модерна и реализмом постмодерна состоит в том, что постмодернистские реалисты

- 26. Метафизический реализм Мир является фиксированной совокупностью объектов и свойств; и первые и вторые независимы от сознания.

- 27. От метафизического к научному реализму Платонический реализм отличается от научного реализма в двух существенных отношениях: платонисты

- 28. Реализм и антиреализм Разногласие между реалистами и антиреалистами, – пишет он, – заключается в том, что...

- 29. Когнитивно-деятельностный реализм Не процедуры наблюдения и операции измерения определяют содержание теоретических понятий. Наоборот, постулирование существования ненаблюдаемых

- 30. 2. Исторический, социологический и культурологический подходы к анализу науки Развитие науки показало, что прежде считавшиеся раз

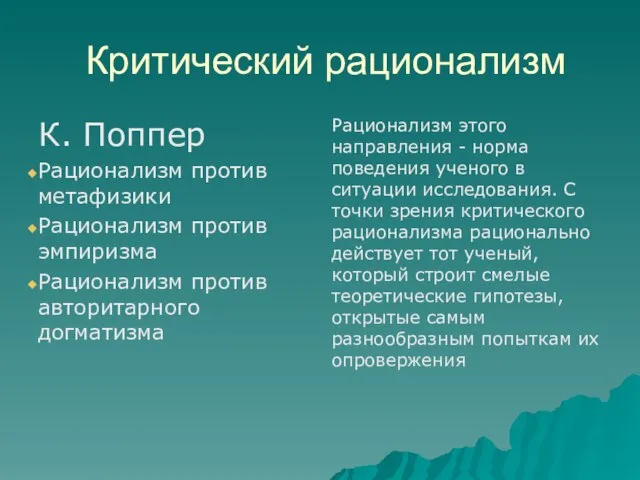

- 31. Критический рационализм К. Поппер Рационализм против метафизики Рационализм против эмпиризма Рационализм против авторитарного догматизма Рационализм этого

- 32. Фаллибилизм Фаллибилизм (от лат. fallibilis — подверженный ошибкам, погрешимый) — направление постпозитивизма, согласно которому любое научное

- 33. ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ФАЛЬСИФИКАЦИЯ (от лат. falsus – ложный и facio – делаю) – способ опровержения (установления ложности)

- 34. Условие фальсификации Условием фальсификации выступает тогда известное умозаключение от ложности следствия к ложности основания (modus tollens).

- 35. Фальсифицируемость и фальсификационизм ФАЛЬСИФИЦИРУЕМОСТЬ – возможность выявления условий осуществления фальсификации как нормативной методологической процедуры. Поппер исходил

- 36. Томас Кун (1922-1996) Разработал концепцию исторической динамики научного знания, которая легла в основу теории научной рациональности,

- 37. Нормальная наука и революции Кун ввел понятие нормальной науки (господство парадигмы). Научная революция - смена парадигмы(науч.

- 38. Антикуммулятивизм Кун выступил критиком индукт-ивистских и кумулятивистских моделей реконструкции истории науки, свойственных логическому позитивизму. Наука в

- 39. Историческая динамика научного знания Рациональность науки не сводится к сумме логических правил обра-зования и преобразования научных

- 40. Против демаркации Кун отверг логико-позитивистское решение проблемы «демаркации», т.е. проведение жесткой разграничительной линии между наукой и

- 41. Два рода научной критики Кун различал два рода критики. Рациональная критика – это критика, опирающаяся на

- 42. Смена парадигм Здесь рациональность науки ставится в зависимость от решений «эзотерического» круга лидеров, авторитетов, экспертов, которые

- 43. Критерии рациональности изменяются исторически Решения научных сообществ принимаются в условиях конкурентной борьбы между ними, а также

- 44. Имре Лакатос (1922-1974) Лакатос предпринял попытку соединить исторический подход к науке с сохранением рационалистической установки. Это

- 45. Методология научно-исследовательских программ В центре программы “твердое ядро” (каркас программы) и “защитный пояс” (вспомогательные теории). Нельзя,

- 46. Методология научно-исследовательских программ Такие системы организованы вокруг некоторых фундаментальных идей, образующих «жесткое ядро» научно-исследовательской программы (как

- 47. Методология научно-исследовательских программ Если теория сталкивается с опровергающими фактами, то утверждения, входящие и состав «жесткого ядра»,

- 48. Методология научно-исследовательских программ Задача «защитного пояса» в том, чтобы как можно дольше удерживать в неприкосновенности творческий

- 49. Пол Фейерабенд(1924–1994) Между теориями, сменяющими друг друга, нельзя установить логические отношения, в т.ч. и в первую

- 50. Майкл Полани (1891 – 1976) Для оценки научных теорий важнейшее значение имеет «неявное знание» (tacit knowledge),

- 51. Экстернализм Экстернализм - направление в историографии и теории развития науки, по которому наука как система знаний

- 52. Экстерналисты (Б. Гессен, Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд, Дж. Малкей, М. Полани, К. Маркс). Невозможно

- 53. Интернализм ИНТЕРНАЛИЗМ (от латинского internus - внутренний) признает движущей силой развития науки факторы, связанные с внутренней

- 54. Интерналисты (П. Дюгем, А. Койре, Э. Гуссерль, К. Поппер) Развитие науки можно рассматривать как самоорганизующийся процесс

- 56. Скачать презентацию

Античная (греко –римская) философия

Античная (греко –римская) философия Повторение домашнего задания Письменные ответы к тексту на с. 25. Собеседование по тексту «Специфика мифологического мышления» В

Повторение домашнего задания Письменные ответы к тексту на с. 25. Собеседование по тексту «Специфика мифологического мышления» В Мысли прогрессивно

Мысли прогрессивно Онтологические структуры в категориях психологии

Онтологические структуры в категориях психологии  Наука и ее социокультурный статус

Наука и ее социокультурный статус КСЕ. Соотношение динамических и статистических законов. Принципы современной физики. (Лекция 5)

КСЕ. Соотношение динамических и статистических законов. Принципы современной физики. (Лекция 5) НАУЧНОЕ ПОЗНАНИЕ НАУКА КАК СИСТЕМА ЗНАНИЙ И ВИД ДУХОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА

НАУЧНОЕ ПОЗНАНИЕ НАУКА КАК СИСТЕМА ЗНАНИЙ И ВИД ДУХОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА  Философия глобального эволюционизма

Философия глобального эволюционизма Философия Новейшего времени и современности

Философия Новейшего времени и современности Методы технического творчества

Методы технического творчества Что такое светская этика

Что такое светская этика Философия культуры, образования (11 класс)

Философия культуры, образования (11 класс) Центр образования и проповеди Гита-Нагари

Центр образования и проповеди Гита-Нагари Современная западная философия

Современная западная философия Основные понятия и предмет философии

Основные понятия и предмет философии Философия науки: предмет и специфика

Философия науки: предмет и специфика Христианская философия: общие идеи

Христианская философия: общие идеи  Ciclo III condomínio espiritual

Ciclo III condomínio espiritual История русской философии Лекция 6 В. С. Соловьёв Философия всеединства (часть 1)

История русской философии Лекция 6 В. С. Соловьёв Философия всеединства (часть 1)  Античная философия

Античная философия Познание. Познание мира

Познание. Познание мира Основной вопрос философии. Классификация философских направлений

Основной вопрос философии. Классификация философских направлений Основные направления современной философии

Основные направления современной философии Проблемы начала человеческой жизни. Семинар 7

Проблемы начала человеческой жизни. Семинар 7 Виды знаний

Виды знаний Этика и проблема свободы

Этика и проблема свободы Сознание человека

Сознание человека Основы философии Тема 1 Характер философского знания и задачи философии

Основы философии Тема 1 Характер философского знания и задачи философии