Содержание

- 2. Оптика Оптика (от др.-греч. ὀπτική – взгляд) – учение о свете – изучает физические явления, связанные

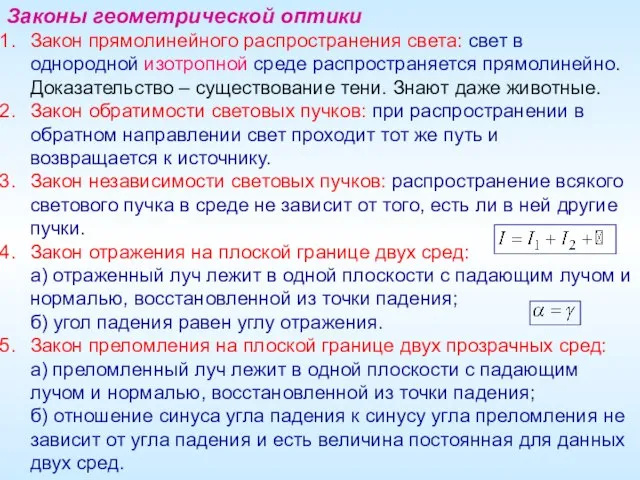

- 3. Законы геометрической оптики Закон прямолинейного распространения света: свет в однородной изотропной среде распространяется прямолинейно. Доказательство –

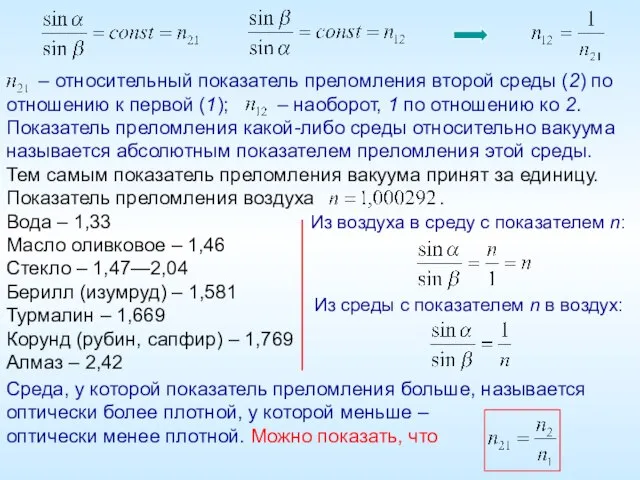

- 4. – относительный показатель преломления второй среды (2) по отношению к первой (1); – наоборот, 1 по

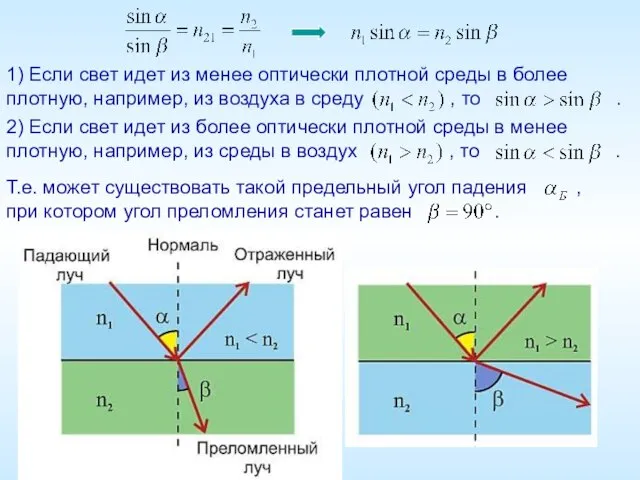

- 5. 1) Если свет идет из менее оптически плотной среды в более плотную, например, из воздуха в

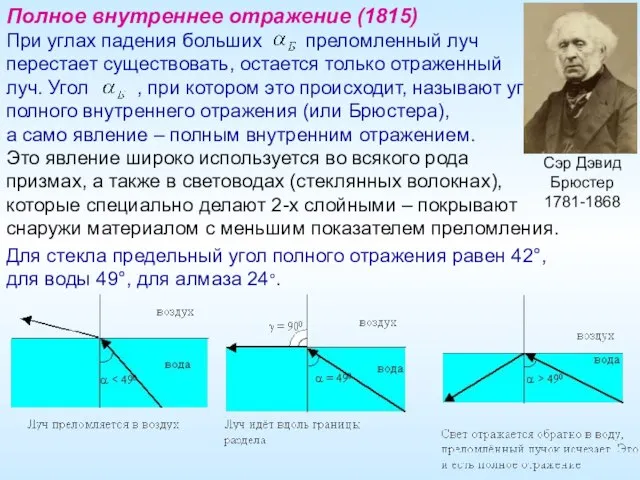

- 6. Полное внутреннее отражение (1815) При углах падения больших преломленный луч перестает существовать, остается только отраженный луч.

- 7. Видео Полное внутреннее отражение

- 8. Когда свет падает на стекло, то отражается 5%, а 95% проходит. При увеличении угла возрастает доля

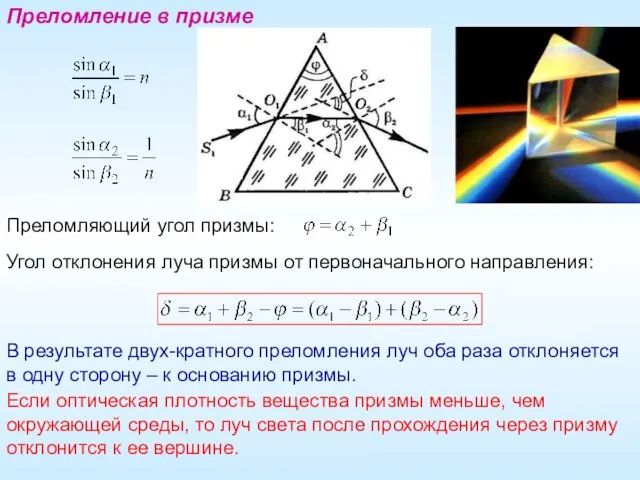

- 9. В результате двух-кратного преломления луч оба раза отклоняется в одну сторону – к основанию призмы. Если

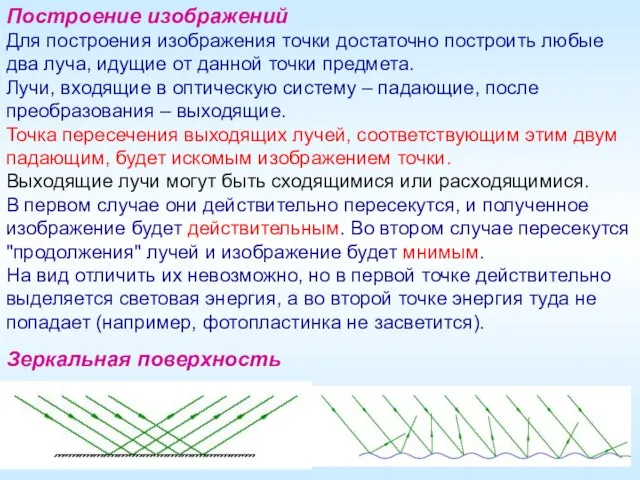

- 10. Построение изображений Для построения изображения точки достаточно построить любые два луча, идущие от данной точки предмета.

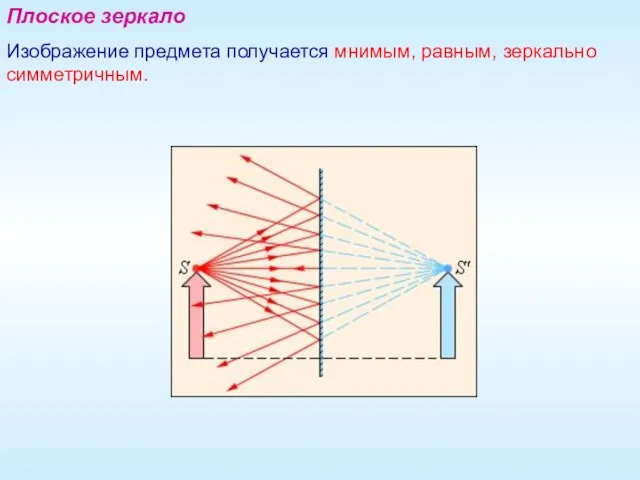

- 11. Плоское зеркало Изображение предмета получается мнимым, равным, зеркально симметричным.

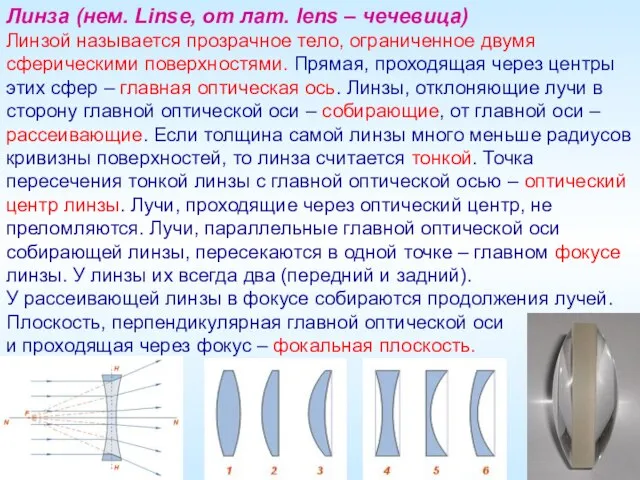

- 12. Линза (нем. Linse, от лат. lens – чечевица) Линзой называется прозрачное тело, ограниченное двумя сферическими поверхностями.

- 13. Видео Линза

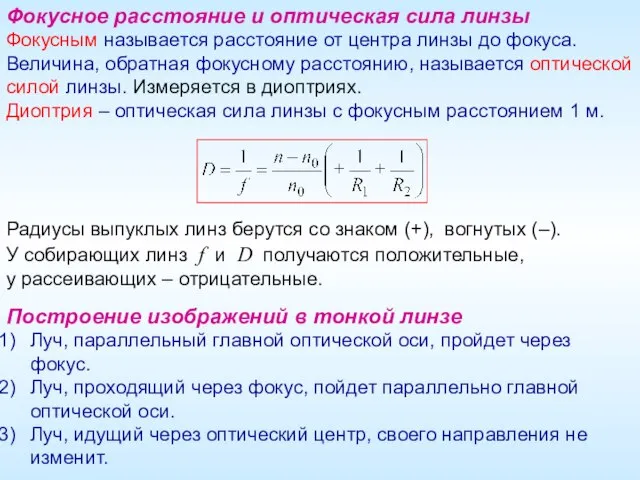

- 14. Построение изображений в тонкой линзе Луч, параллельный главной оптической оси, пройдет через фокус. Луч, проходящий через

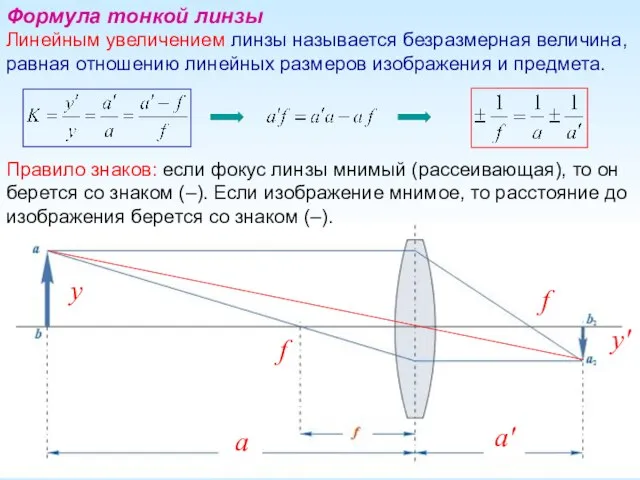

- 15. Формула тонкой линзы Линейным увеличением линзы называется безразмерная величина, равная отношению линейных размеров изображения и предмета.

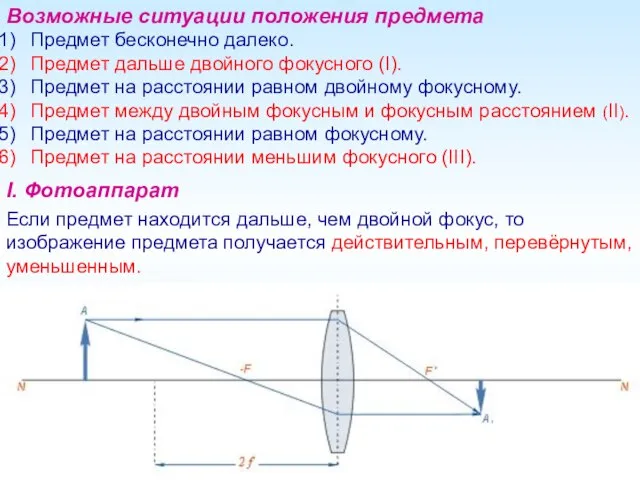

- 16. Возможные ситуации положения предмета Предмет бесконечно далеко. Предмет дальше двойного фокусного (I). Предмет на расстоянии равном

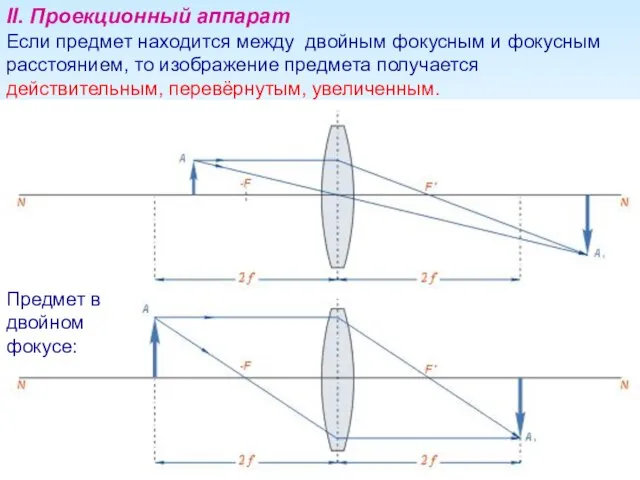

- 17. II. Проекционный аппарат Если предмет находится между двойным фокусным и фокусным расстоянием, то изображение предмета получается

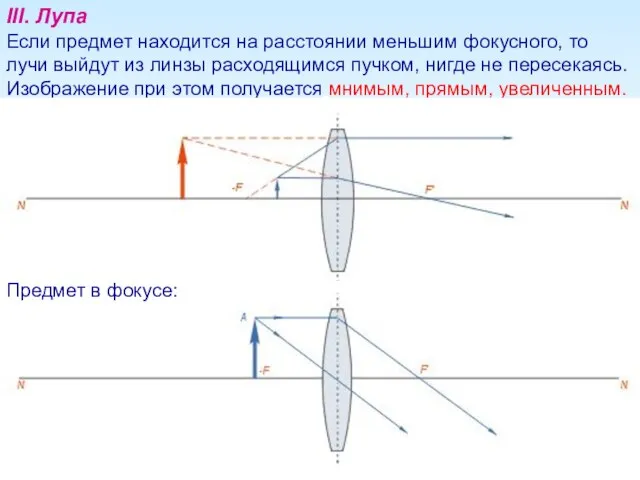

- 18. III. Лупа Если предмет находится на расстоянии меньшим фокусного, то лучи выйдут из линзы расходящимся пучком,

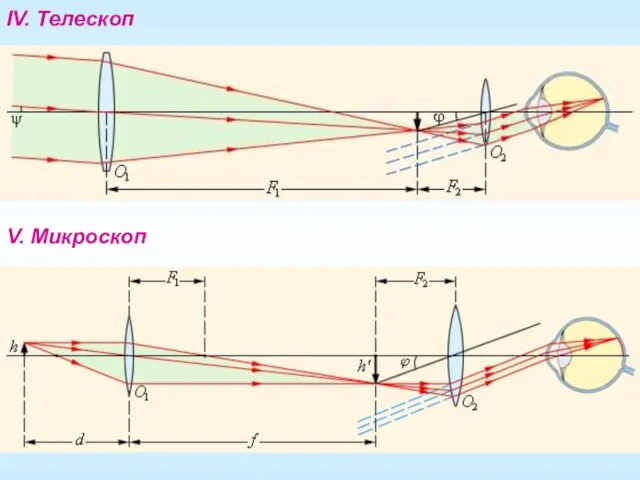

- 19. IV. Телескоп V. Микроскоп

- 20. VI. Глаз

- 21. Исаак Ньютон 1642-1727 Корпускулярная теория света (Ньютон) Свет состоит из мельчайших частиц (корпускул), испускаемых светящимися телами.

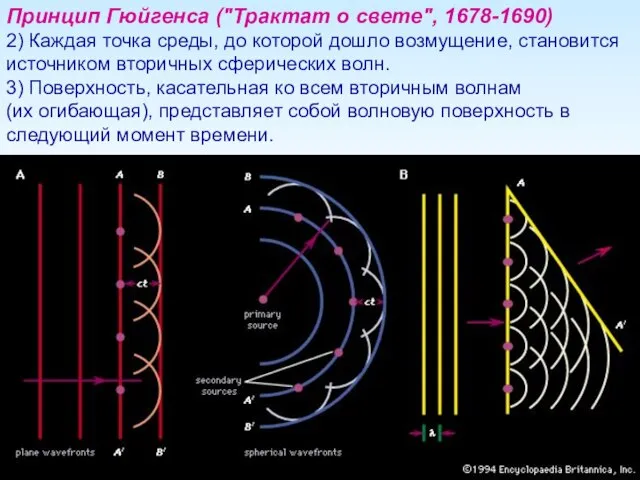

- 22. Принцип Гюйгенса ("Трактат о свете", 1678-1690) 2) Каждая точка среды, до которой дошло возмущение, становится источником

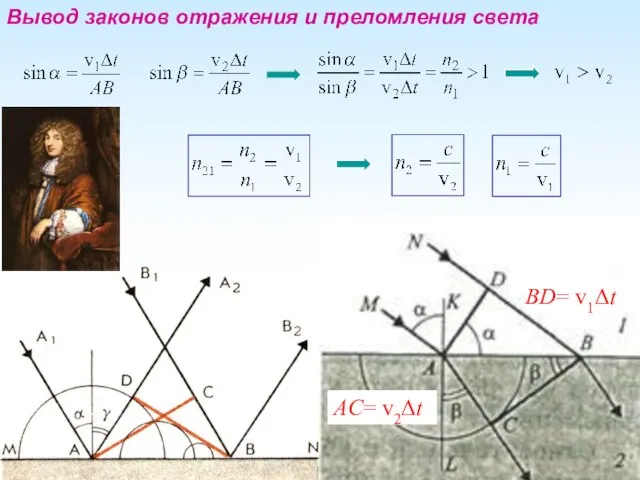

- 23. Вывод законов отражения и преломления света BD= v1Δt AC= v2Δt

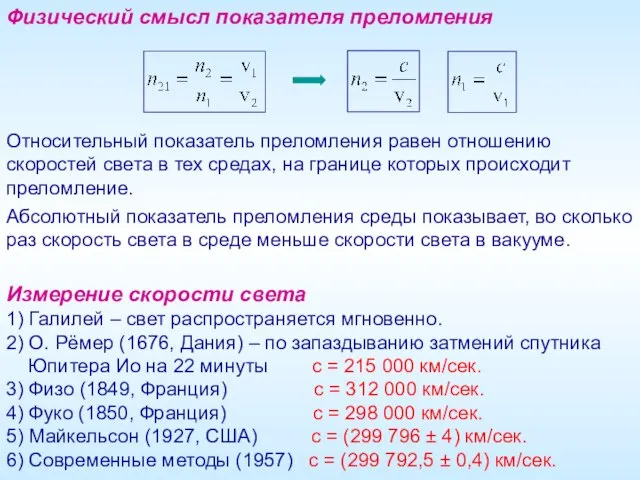

- 24. Относительный показатель преломления равен отношению скоростей света в тех средах, на границе которых происходит преломление. Абсолютный

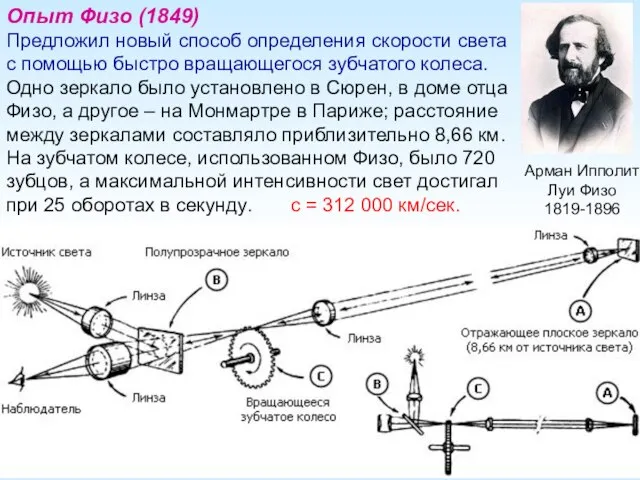

- 25. Опыт Физо (1849) Предложил новый способ определения скорости света с помощью быстро вращающегося зубчатого колеса. Одно

- 26. Опыт Фуко (1850) Поставил опыт определения скорости света в воздухе и воде с помощью быстро вращающегося

- 28. Скачать презентацию

Закон Кулона

Закон Кулона Магнитное поле. Магнитные линии

Магнитное поле. Магнитные линии Звуковые волны. Человек в мире звуков

Звуковые волны. Человек в мире звуков Радиоактивность – способность некоторых ядер самопроизвольно превращаться в другие ядра с испусканием различных видов радио

Радиоактивность – способность некоторых ядер самопроизвольно превращаться в другие ядра с испусканием различных видов радио Electro-mechanical Steering System

Electro-mechanical Steering System Самостоятельная работа 66 урок

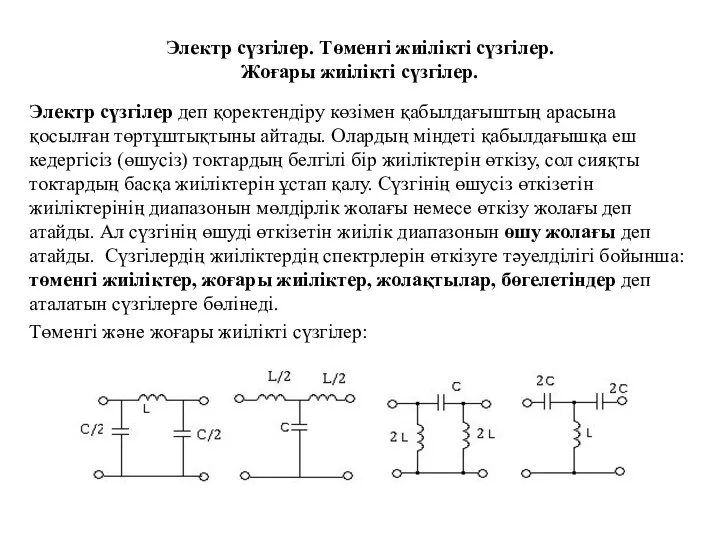

Самостоятельная работа 66 урок Электр сүзгілер. Төменгі жиілікті сүзгілер. Жоғары жиілікті сүзгілер

Электр сүзгілер. Төменгі жиілікті сүзгілер. Жоғары жиілікті сүзгілер История русской философии Философия русской эмиграции

История русской философии Философия русской эмиграции Лабораторная работа. Определите вид фотоаппарата

Лабораторная работа. Определите вид фотоаппарата Энтропия. Термодинамическая энтропия

Энтропия. Термодинамическая энтропия Способы организации связи радиосредствами, радиорелейными и тропосферными, спутниковыми средствами

Способы организации связи радиосредствами, радиорелейными и тропосферными, спутниковыми средствами Решение задач на использование законов фотоэффекта (подготовка к ЕГЭ)

Решение задач на использование законов фотоэффекта (подготовка к ЕГЭ) Свободное падение тел

Свободное падение тел Презентація з фізики на тему: “ Вплив електричного поля на живі організми ” учениці 7(11)-Б класу Одеського НВК №13 Бургелі Наталії

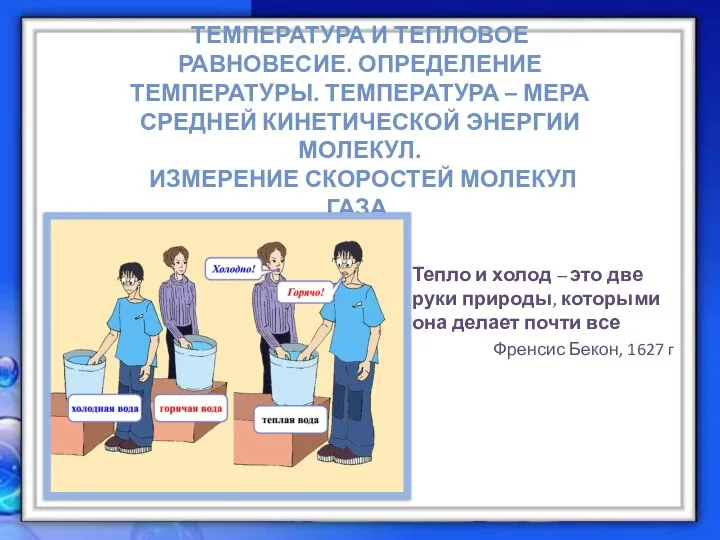

Презентація з фізики на тему: “ Вплив електричного поля на живі організми ” учениці 7(11)-Б класу Одеського НВК №13 Бургелі Наталії  Температура и тепловое равновесие. Определение температуры

Температура и тепловое равновесие. Определение температуры Радиолокация

Радиолокация Підготувала Учениця 11-А класу Шпак Анна

Підготувала Учениця 11-А класу Шпак Анна  Объекты регулирования и их математические модели (на примере ГТД)

Объекты регулирования и их математические модели (на примере ГТД) Делимость электрического заряда. Электрон

Делимость электрического заряда. Электрон Расчет режимов резания на станках с ЧПУ

Расчет режимов резания на станках с ЧПУ Основні визначення. Характеристики надійності об'єкта

Основні визначення. Характеристики надійності об'єкта Молекулярно-кинетическая теория газов. (Лекция 2)

Молекулярно-кинетическая теория газов. (Лекция 2) Свободное падение тел

Свободное падение тел Экстраполяция. Динамика полёта и пилотирование самолётов

Экстраполяция. Динамика полёта и пилотирование самолётов Опоры и их реакции

Опоры и их реакции Конструкция и расчет зуборезного инструмента

Конструкция и расчет зуборезного инструмента Элементы физики твердого тела. Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллическая решетка. (Лекция 9)

Элементы физики твердого тела. Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллическая решетка. (Лекция 9) Открытие чернотельности спектра и анизотропии микроволнового фонового излучения

Открытие чернотельности спектра и анизотропии микроволнового фонового излучения