Содержание

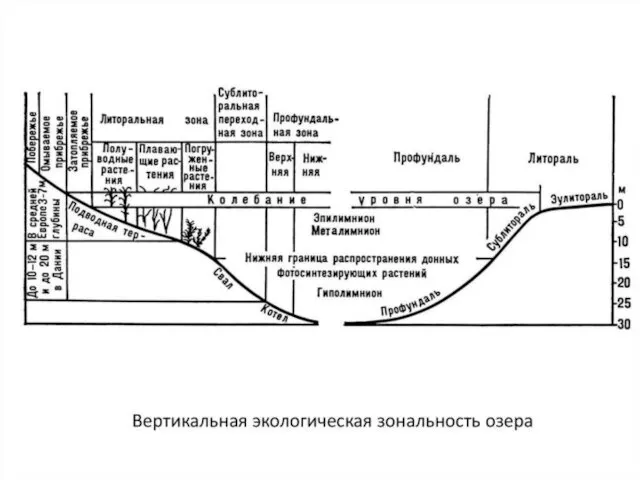

- 2. О́зеро — компонент гидросферы, представляющий собой естественно возникший водоём, заполненный в пределах озёрной чаши (озёрного ложа)

- 3. Крупнейшие озера

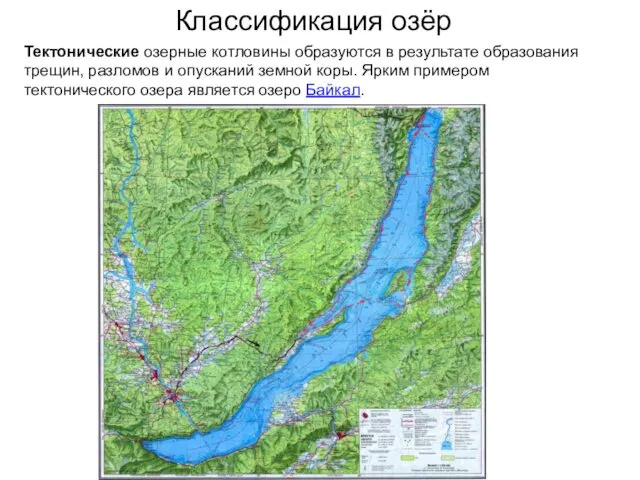

- 5. Классификация озёр Тектонические озерные котловины образуются в результате образования трещин, разломов и опусканий земной коры. Ярким

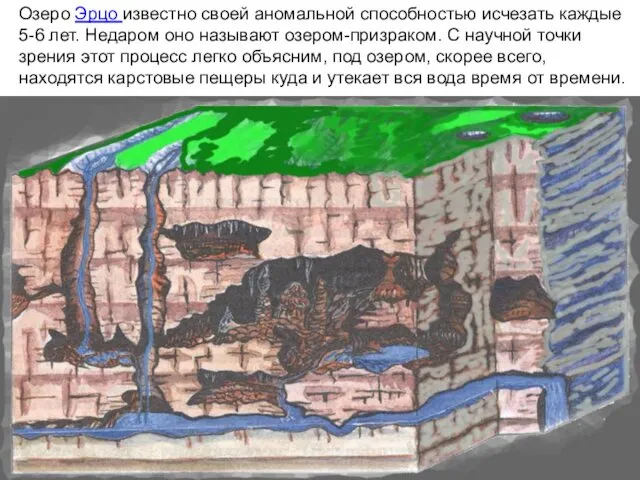

- 6. Карстовые (провальные, термокарстовые). Особенностью некоторых карстовых озёр является их периодическое исчезновение и появление, зависящие от своеобразной

- 7. Озеро Эрцо известно своей аномальной способностью исчезать каждые 5-6 лет. Недаром оно называют озером-призраком. С научной

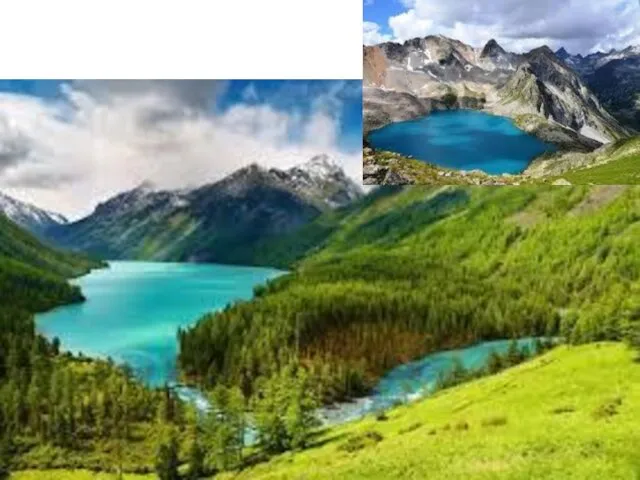

- 8. Горные озёра: расположены в горных котловинах. К горным озерам относят и так называемые завальные озера. Они

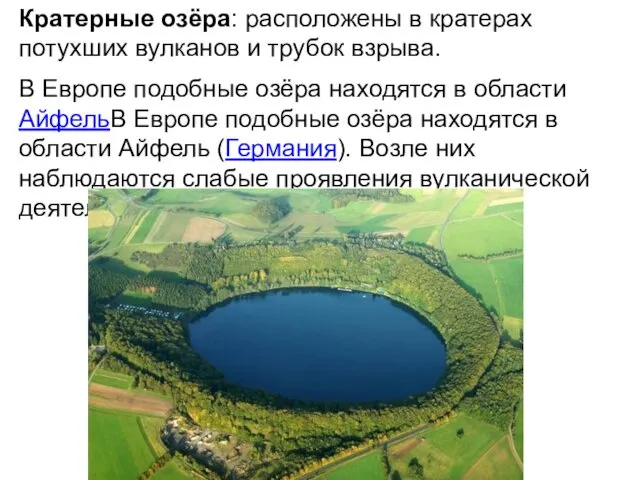

- 10. Кратерные озёра: расположены в кратерах потухших вулканов и трубок взрыва. В Европе подобные озёра находятся в

- 11. Завальные озёра — тип озёр, котловина которых возникла в результате перекрытия русла горных рек. Такие перекрытия

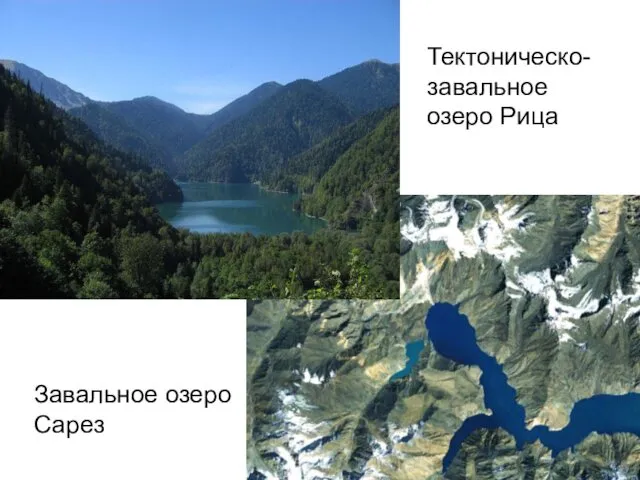

- 12. Завальное озеро Сарез Тектоническо- завальное озеро Рица

- 13. Ледниковые озёра: образуются тающим ледником. Разновидностью ледниковых озёр являются моренные

- 14. Рильские озёра, Болгария Великие американские озёра

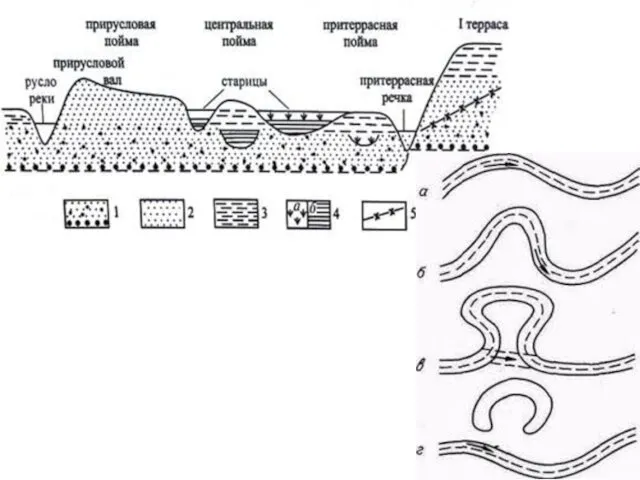

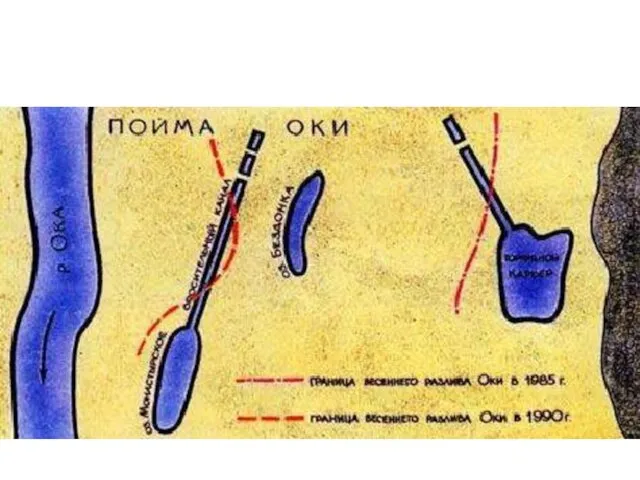

- 15. Пойменные озёра — замкнутые водоемы; представляют собой отчленившиеся участки главного русла реки. Обычно имеют продолговатую или

- 19. Озёра: сточные и бессточные

- 25. Тростник обыкновенный Phragmites australis

- 28. Рогоз Лаксмана Typha laxmannii Рогоз узколистный Typha angustifolia Рогоз широколистный Typha latifolia

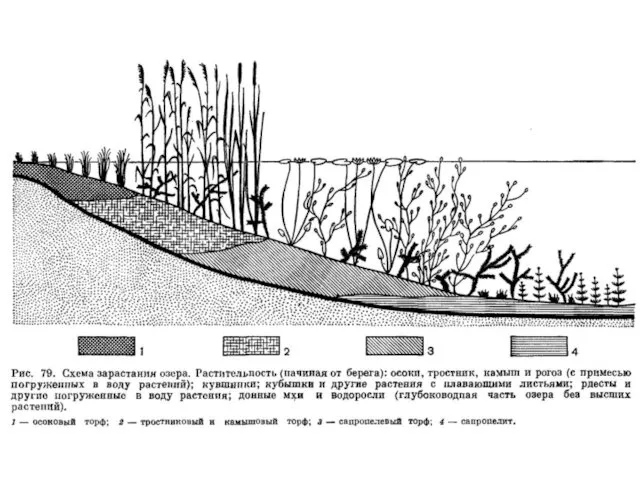

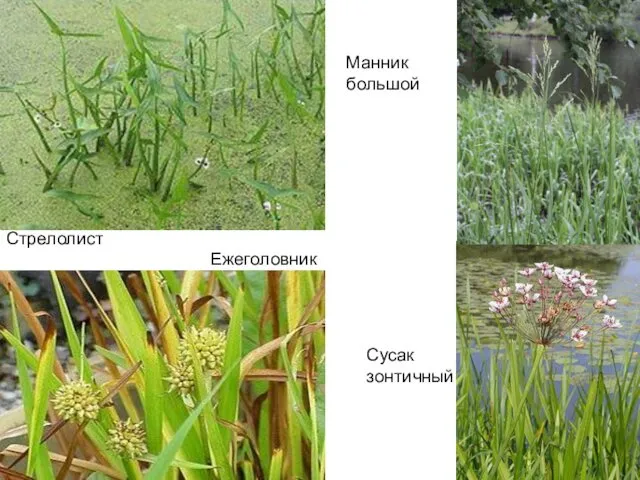

- 29. Сусак зонтичный Стрелолист Манник большой Ежеголовник

- 31. Виктория регия

- 33. Фитопланктон озёр: основные группы пресноводных планктонных водорослей Диатомовые Синезеленые

- 35. Фитопланктон озёр: основные группы пресноводных планктонных водорослей Диатомовые Синезеленые

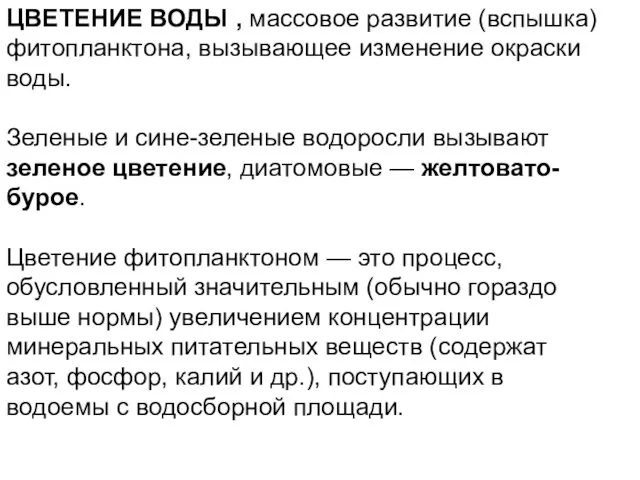

- 36. ЦВЕТЕНИЕ ВОДЫ , массовое развитие (вспышка) фитопланктона, вызывающее изменение окраски воды. Зеленые и сине-зеленые водоросли вызывают

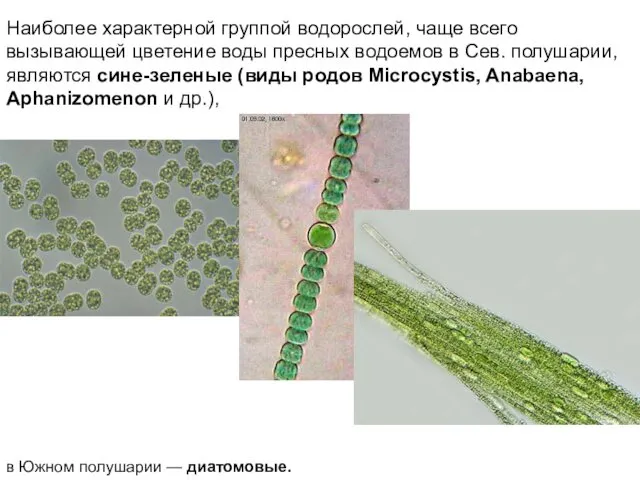

- 37. Наиболее характерной группой водорослей, чаще всего вызывающей цветение воды пресных водоемов в Сев. полушарии, являются сине-зеленые

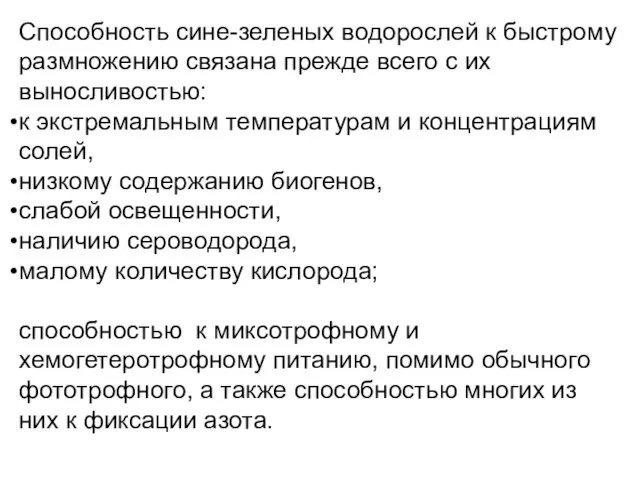

- 38. Способность сине-зеленых водорослей к быстрому размножению связана прежде всего с их выносливостью: к экстремальным температурам и

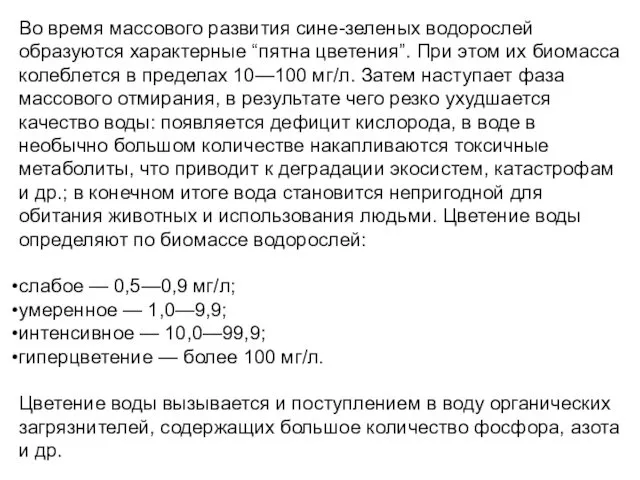

- 39. Во время массового развития сине-зеленых водорослей образуются характерные “пятна цветения”. При этом их биомасса колеблется в

- 40. Гиперцветение

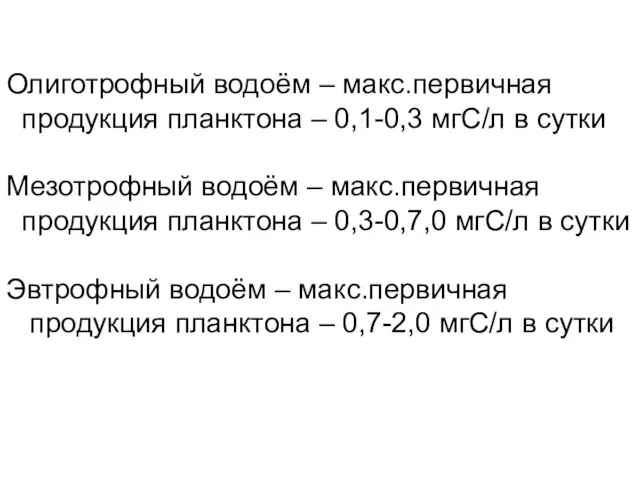

- 41. Олиготрофный водоём – макс.первичная продукция планктона – 0,1-0,3 мгС/л в сутки Мезотрофный водоём – макс.первичная продукция

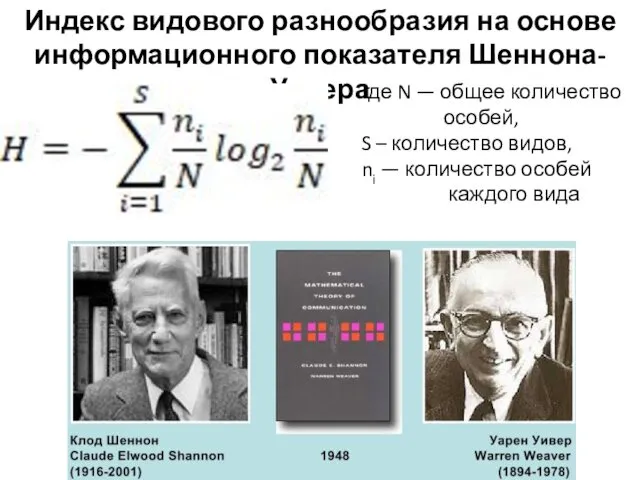

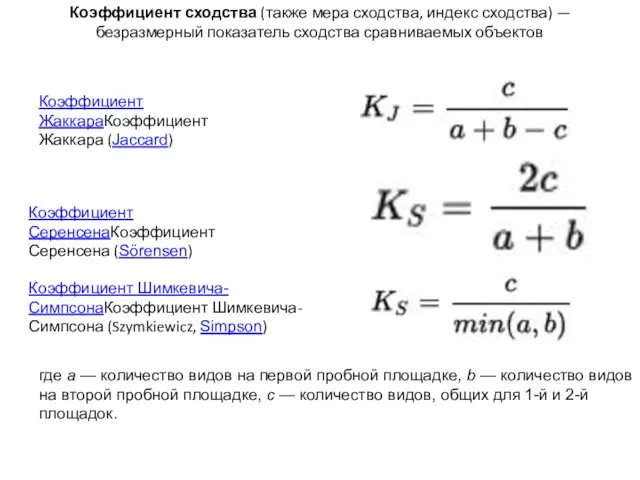

- 55. где N — общее количество особей, S – количество видов, ni — количество особей каждого вида

- 56. где а — количество видов на первой пробной площадке, b — количество видов на второй пробной

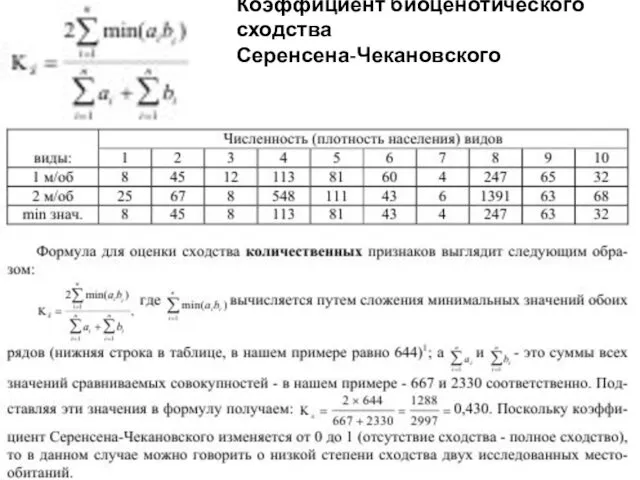

- 57. Коэффициент биоценотического сходства Серенсена-Чекановского

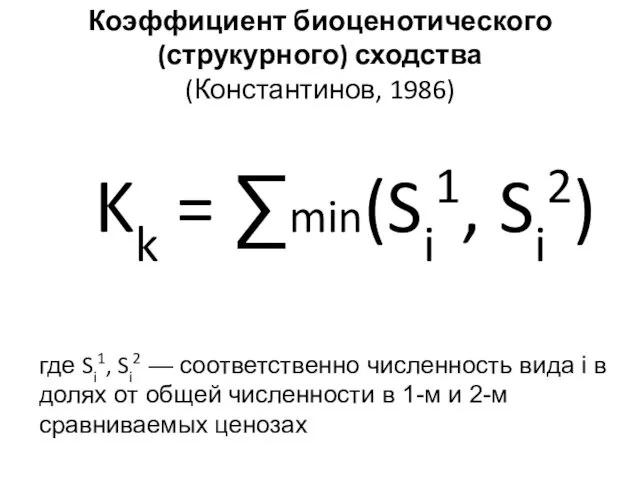

- 58. где Si1, Si2 — cоответственно численность вида i в долях от общей численности в 1-м и

- 60. Скачать презентацию

Памятник природы «Скважина д.Князево»

Памятник природы «Скважина д.Князево» Символы Российской Федерации

Символы Российской Федерации Презентация на тему Климат Украины

Презентация на тему Климат Украины  03.2020 Вулканизм

03.2020 Вулканизм Географія як система наук

Географія як система наук Казань-спортивная столица

Казань-спортивная столица Тайна феномена Эль-Ниньо

Тайна феномена Эль-Ниньо Республіка Казахстан

Республіка Казахстан ВОКРУГ ЗЕМЛИ

ВОКРУГ ЗЕМЛИ  Город.. Монпелье , Штат Вермонт

Город.. Монпелье , Штат Вермонт Особенности экосистем высокогорий на примере тропических горных систем

Особенности экосистем высокогорий на примере тропических горных систем Уникальные объекты природы Командорские Острова Работу выполнил Обучающийся 3б класса Третьяков Александр

Уникальные объекты природы Командорские Острова Работу выполнил Обучающийся 3б класса Третьяков Александр Японія. Символи Японії

Японія. Символи Японії Ветер

Ветер Әлемдегі ең үздік 10 жағажай

Әлемдегі ең үздік 10 жағажай Презентация на тему Австралия и океания

Презентация на тему Австралия и океания Пустыни и полупустыни Русской равнины

Пустыни и полупустыни Русской равнины Подземные воды. Законы движения подземных вод. Классификация подземных вод

Подземные воды. Законы движения подземных вод. Классификация подземных вод Коваленко Н. А., учитель географии МБОУ СОШ №191 г. Новосибирск

Коваленко Н. А., учитель географии МБОУ СОШ №191 г. Новосибирск Ульяновская область Краткая историко-географическая справка

Ульяновская область Краткая историко-географическая справка Зона лесов

Зона лесов Северный Кавказ

Северный Кавказ  Рельеф Южной Америки

Рельеф Южной Америки Природные ресурсы Мира. Ресурсообеспеченность. Минеральные ресурсы

Природные ресурсы Мира. Ресурсообеспеченность. Минеральные ресурсы Татарстан Республикасы, Әлмәт районы

Татарстан Республикасы, Әлмәт районы История Древнего Казахстана в письменных источниках. Задачи урока: Обобщить и углубить имеющиеся представления о письменных ист

История Древнего Казахстана в письменных источниках. Задачи урока: Обобщить и углубить имеющиеся представления о письменных ист Водные ресурсы мира. Ресурсы Мирового океана

Водные ресурсы мира. Ресурсы Мирового океана Воздушная оболочка Земли - атмосфера. Свойства воздуха Ветер

Воздушная оболочка Земли - атмосфера. Свойства воздуха Ветер