Содержание

- 2. Рубль Существует множество версий происхождения слова «рубль». Основные расходятся в деталях, но сходятся в том, что

- 3. Согласно Историко-этимологическому словарю Павла Черных, старшее значение слова «рубль» — «кляп, отрубок». «Как денежная единица, сначала

- 4. Существует версия, что «рубль» является однокоренным со словом «рупия» и происходит от древнеиндийского rupiam, что означает

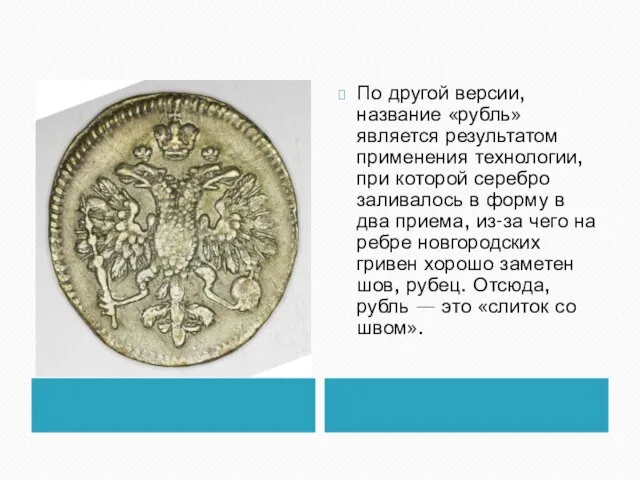

- 5. По другой версии, название «рубль» является результатом применения технологии, при которой серебро заливалось в форму в

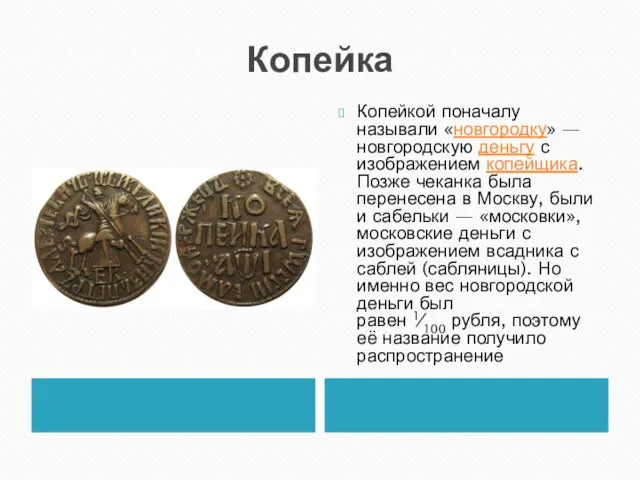

- 6. Копейка Копейкой поначалу называли «новгородку» — новгородскую деньгу с изображением копейщика. Позже чеканка была перенесена в

- 7. Есть версия, что на коне изображался сам Великий князь, так как всадник несёт на себе корону

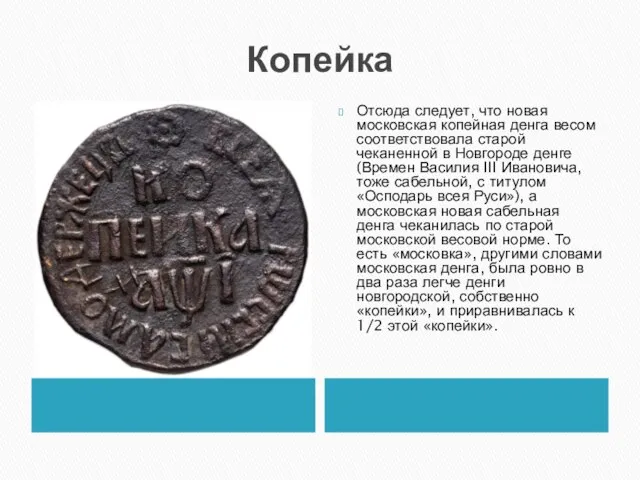

- 8. Копейка Отсюда следует, что новая московская копейная денга весом соответствовала старой чеканенной в Новгороде денге (Времен

- 9. Но Владимир Даль в своём толковом словаре «живого великорусского языка», изданном в 1881, придерживается иного мнения,

- 10. Окончательно копейка укрепилась в лексике только к концу XVII века. Впервые это слово было отчеканено в

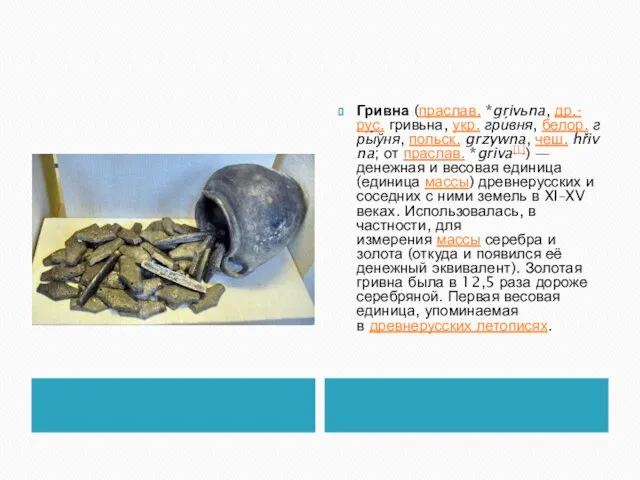

- 11. Гривна (праслав. *grivьna, др.-рус. гривьна, укр. гри́вня, белор. гры́ўня, польск. grzywna, чеш. hřivna; от праслав. *griva[1])

- 12. Название произошло от наименования шейного украшения «гривны», часто изготавливавшейся из драгоценных металлов — золота или серебра.

- 13. Гривна Гривна серебра была эквивалентна по количеству некоторому числу одинаковых монет, отсюда пошёл их счёт на

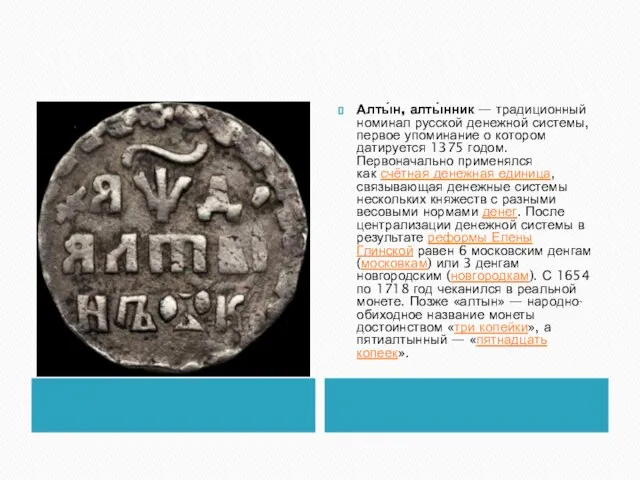

- 14. Алты́н, алты́нник — традиционный номинал русской денежной системы, первое упоминание о котором датируется 1375 годом. Первоначально

- 15. В русскоязычных источниках слово «алтын» впервые встречается в договоре 1375 года, подписанном московским князем Дмитрием Донским

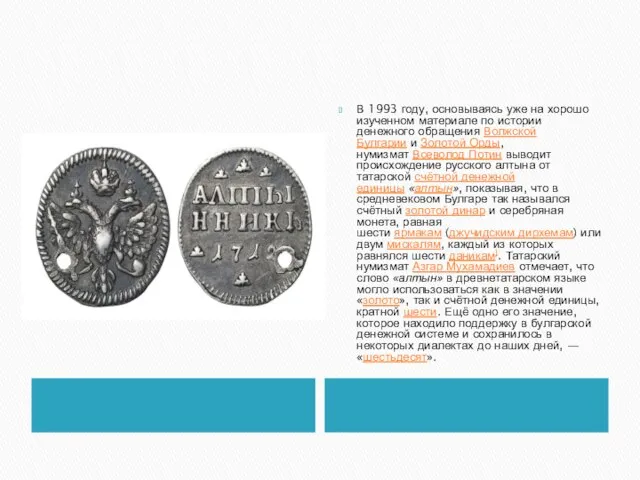

- 16. В 1993 году, основываясь уже на хорошо изученном материале по истории денежного обращения Волжской Булгарии и

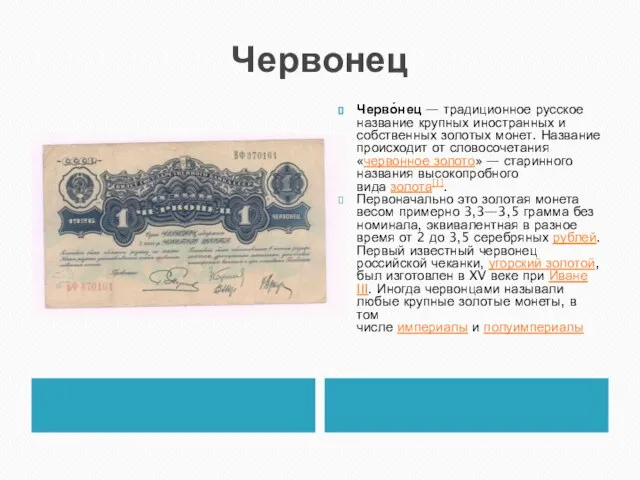

- 17. Червонец Черво́нец — традиционное русское название крупных иностранных и собственных золотых монет. Название происходит от словосочетания

- 19. Скачать презентацию

Смута в Российском государстве. Причины и суть смутного времени

Смута в Российском государстве. Причины и суть смутного времени Финансовый кризис в России в 1998 и 2008 годах

Финансовый кризис в России в 1998 и 2008 годах Древний город Аркаим. История открытия

Древний город Аркаим. История открытия Миус-фронт в судьбах и лицах

Миус-фронт в судьбах и лицах Собирание русских земель вокруг Москвы. Государственный строй Московского государства в XV веке

Собирание русских земель вокруг Москвы. Государственный строй Московского государства в XV веке Косыгин Алексей Николаевич (1904 – 1980гг)

Косыгин Алексей Николаевич (1904 – 1980гг)  Компания Nestle. Анри Нестле

Компания Nestle. Анри Нестле Религия во время Великой Отечественной войны

Религия во время Великой Отечественной войны Презентация Ксении Конюшевской и Елены Волковой по Истории на тему: «Николай I»

Презентация Ксении Конюшевской и Елены Волковой по Истории на тему: «Николай I» 15 февраль - Совет гаскәрләрен Әфган җиреннән чыгару көне

15 февраль - Совет гаскәрләрен Әфган җиреннән чыгару көне Презентация на тему "Культура России XV - XVI вв" - презентации по Истории скачать

Презентация на тему "Культура России XV - XVI вв" - презентации по Истории скачать  3. Два русских государственных центра: Киев и Новгород. К концу VIII — началу IX в. экономические и социальные процессы в восточнослав

3. Два русских государственных центра: Киев и Новгород. К концу VIII — началу IX в. экономические и социальные процессы в восточнослав Русская изба

Русская изба Фальсификация истории Второй мировой войны

Фальсификация истории Второй мировой войны Культура России IX-XX вв

Культура России IX-XX вв Германия: на пути к единству

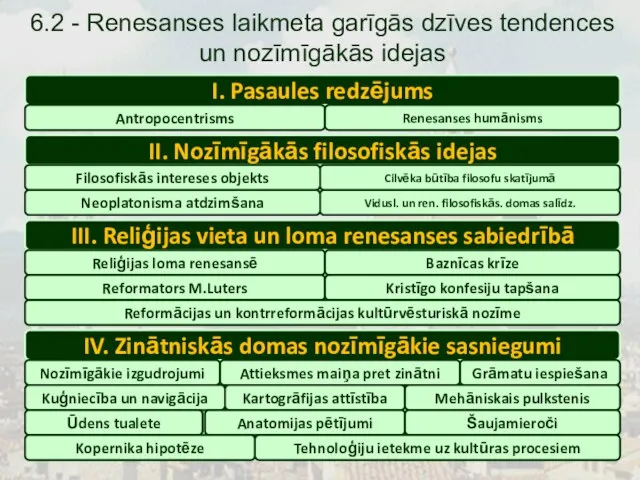

Германия: на пути к единству Renesanses laikmeta garīgās dzīves tendences un nozīmīgākās idejas

Renesanses laikmeta garīgās dzīves tendences un nozīmīgākās idejas Директорія УНР

Директорія УНР  Теория и методология исторической науки. Место и роль России в мировой истории

Теория и методология исторической науки. Место и роль России в мировой истории Презентация на тему Древняя Русь – страна городов

Презентация на тему Древняя Русь – страна городов Отмена крепостного права

Отмена крепостного права Слово о солдате

Слово о солдате Unofficial symbols of India

Unofficial symbols of India Смута

Смута Презентация на тему "Религия, ее место в жизни древних греков" - презентации по Истории скачать

Презентация на тему "Религия, ее место в жизни древних греков" - презентации по Истории скачать  США во второй половине XX – начале XXI в.: становление сверхдержавы

США во второй половине XX – начале XXI в.: становление сверхдержавы Чеченская война

Чеченская война Внешняя политика СССР в 1920-1930-е годы

Внешняя политика СССР в 1920-1930-е годы