Слайд 3

Как писали иконы на Руси

Иконопись в Древней Руси была делом священным.

Строгое следование каноническим предписаниям, с одной стороны, обедняло процесс творчества, поскольку ограничивало возможности самовыражения иконописца, так как иконография образа, как правило, была уже задана, но, с другой стороны, заставляла художника все свое мастерство, все свое внимание сфокусировать на сути "духовного предмета", на достижении глубокого проникновения в образ и воссоздании его изысканными изобразительными средствами.

Традиции и устоявшиеся приемы затрагивали не только иконографию, но и выбор материала, на котором писались иконы, вещество грунта, способ подготовки поверхности под живопись, технологию изготовления красок и, наконец, последовательность письма.

При написании икон в Древней Руси применяли краски, в которых связующей средой являлась эмульсия из воды и яичного желтка — темпера.

Культура России в XVII веке

Культура России в XVII веке Велесова ночь

Велесова ночь История становления и эволюция дизайна

История становления и эволюция дизайна Театр в Древней Греции

Театр в Древней Греции Люблю тебя, моя Самара! \/III-ой открытый городской краеведческий конкурс

Люблю тебя, моя Самара! \/III-ой открытый городской краеведческий конкурс Семья. Семейные традиции

Семья. Семейные традиции От плоскостного изображения к объемному макету

От плоскостного изображения к объемному макету Эпохи и стили мировой художественной культуры

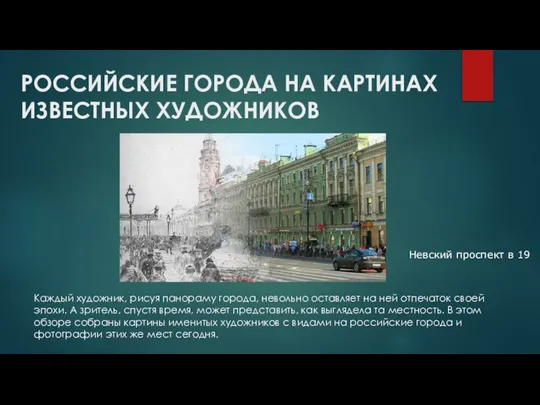

Эпохи и стили мировой художественной культуры Российские города на картинах известных художников

Российские города на картинах известных художников Творчество Павла Федотова

Творчество Павла Федотова Джузеппе Армани (1935 - 2006)

Джузеппе Армани (1935 - 2006) Театральные представления в средние века

Театральные представления в средние века АстроМагия – проработка гороскопа

АстроМагия – проработка гороскопа Постимпрессионизм

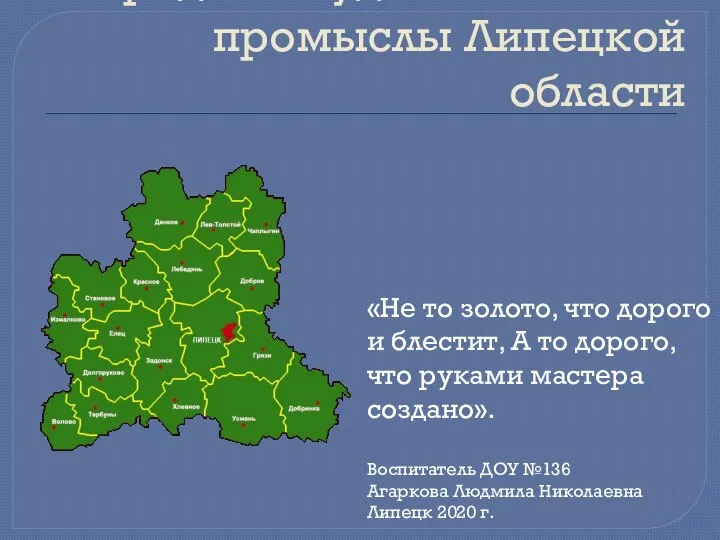

Постимпрессионизм Народные художественные промыслы Липецкой области

Народные художественные промыслы Липецкой области Речевой этикет. Приглашение

Речевой этикет. Приглашение Culture of Kazakhstan

Culture of Kazakhstan День славянской письменности

День славянской письменности ВОДНЫЕ ПРОСТОРЫ РОССИИ3 КЛАСС ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ВОДНЫЕ ПРОСТОРЫ РОССИИ3 КЛАСС ПРЕЗЕНТАЦИЯ Возрождение и гуманизм

Возрождение и гуманизм Путешествие по пушкинским местам

Путешествие по пушкинским местам Мир цвета в природе

Мир цвета в природе Жилища славян

Жилища славян Театр масок

Театр масок С прекрасным праздником весны

С прекрасным праздником весны Хипстер в русском языковом сознании

Хипстер в русском языковом сознании Современная архитектура Великобритании

Современная архитектура Великобритании Искусство Тосканы. История зарубежного искусства

Искусство Тосканы. История зарубежного искусства