- Главная

- Культурология

- Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов

Содержание

- 2. Фолькло́р (англ. folklore — «народная мудрость») — народное творчество, чаще всего именно устное; художественная коллективная творческая

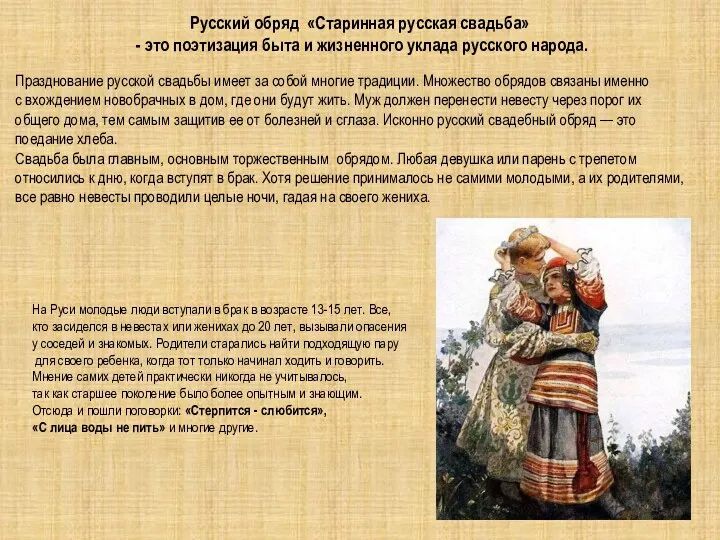

- 3. Русский обряд «Старинная русская свадьба» - это поэтизация быта и жизненного уклада русского народа. Свадьба была

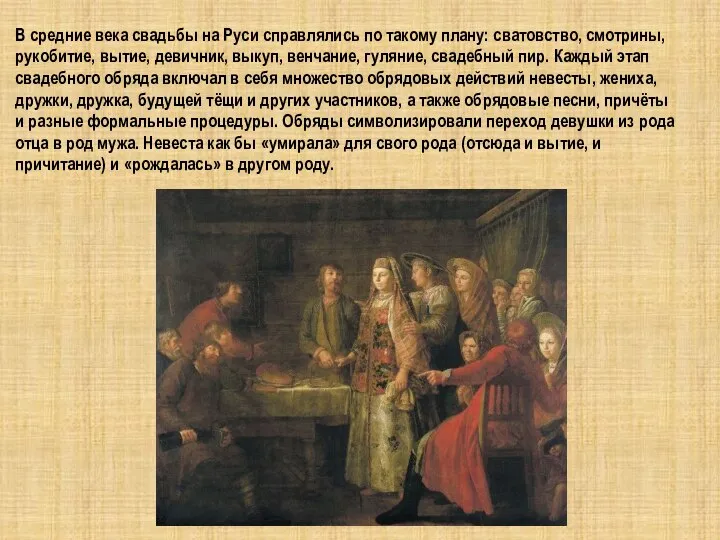

- 4. В средние века свадьбы на Руси справлялись по такому плану: сватовство, смотрины, рукобитие, вытие, девичник, выкуп,

- 5. Сватовство предварял сбор сведений о невесте — «выясняли породу». Первый день сватовства назначали, если полученная информация

- 6. Смотрины. Через смотрины должна была пройти каждая невеста, какими бы благоприятными ни были собранные о ней

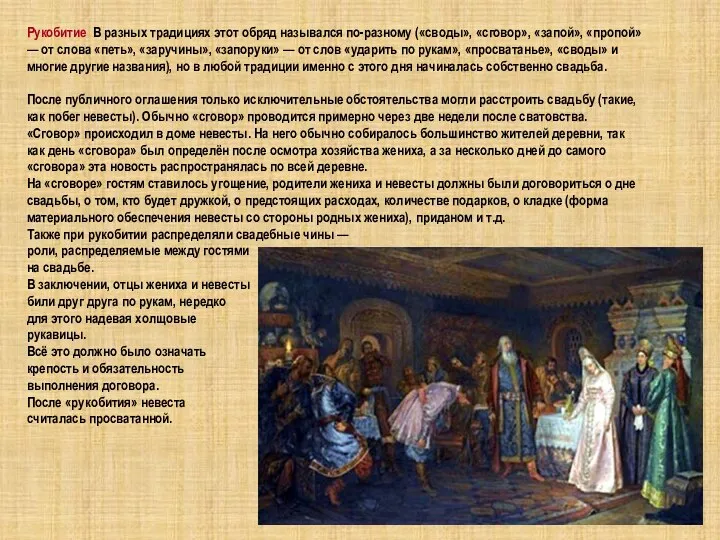

- 7. Рукобитие В разных традициях этот обряд назывался по-разному («своды», «сговор», «запой», «пропой» — от слова «петь»,

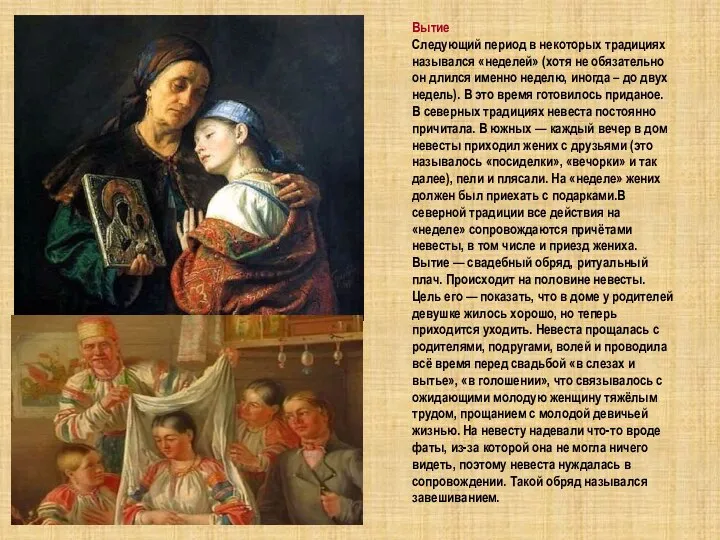

- 8. Вытие Следующий период в некоторых традициях назывался «неделей» (хотя не обязательно он длился именно неделю, иногда

- 9. Народная песня «Матушка…», включённая в оперу «Хованщина» Модеста Мусоргского. («Вытие») Матушка, что во поле пыльно? Русская

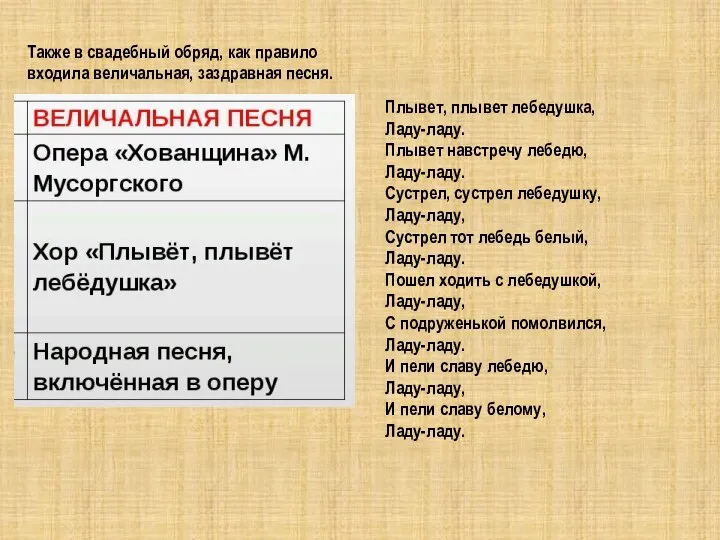

- 10. Также в свадебный обряд, как правило входила величальная, заздравная песня. Плывет, плывет лебедушка, Ладу-ладу. Плывет навстречу

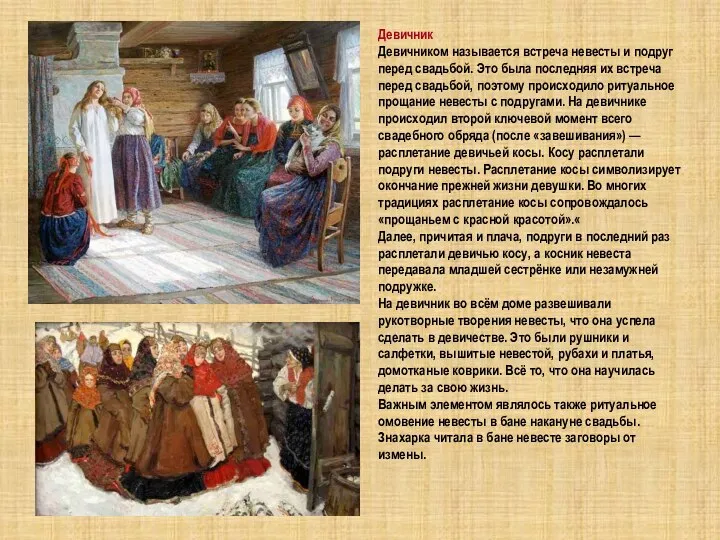

- 11. Девичник Девичником называется встреча невесты и подруг перед свадьбой. Это была последняя их встреча перед свадьбой,

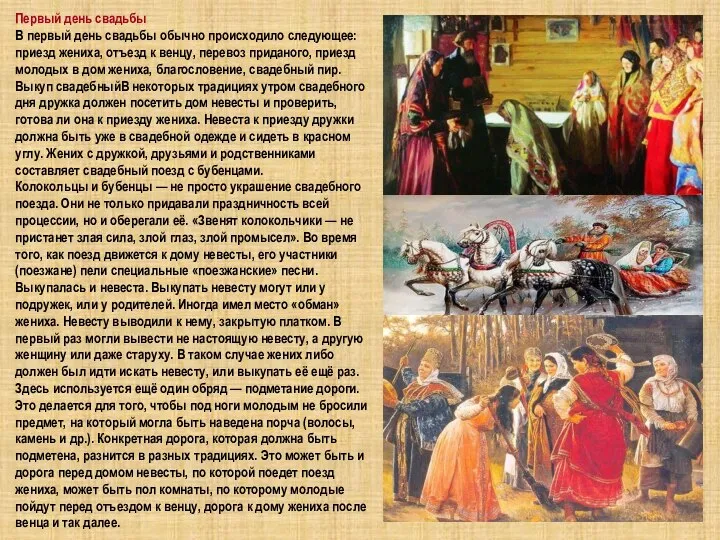

- 12. Первый день свадьбы В первый день свадьбы обычно происходило следующее: приезд жениха, отъезд к венцу, перевоз

- 13. Приезд в дом женихаПосле венца жених везёт невесту в свой дом. Здесь их должны благословить родители.

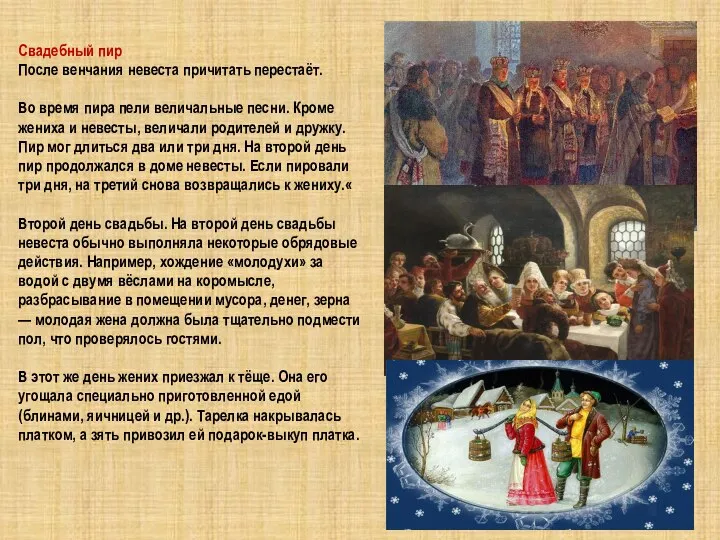

- 14. Свадебный пир После венчания невеста причитать перестаёт. Во время пира пели величальные песни. Кроме жениха и

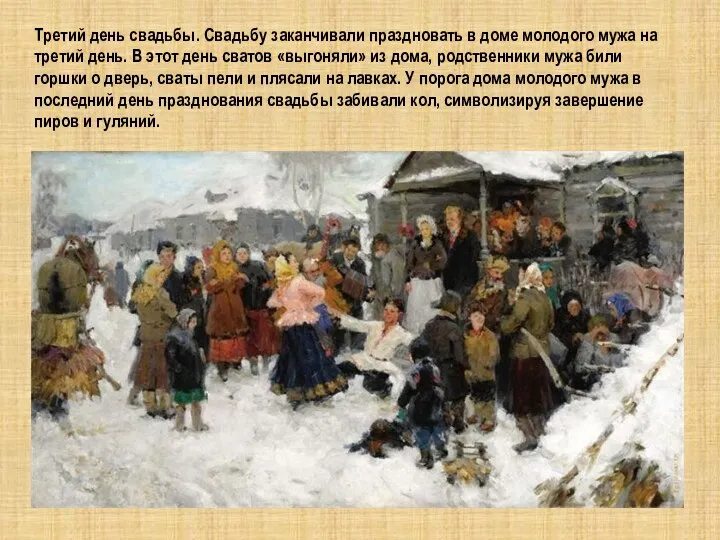

- 15. Третий день свадьбы. Свадьбу заканчивали праздновать в доме молодого мужа на третий день. В этот день

- 16. ВЫВОД: Свадебный ритуал издавна сопровождался определенными обрядами и связанными с ними приметами. Обряды, пройдя сквозь века,

- 18. Скачать презентацию

Фолькло́р (англ. folklore — «народная мудрость») — народное творчество, чаще всего

Фолькло́р (англ. folklore — «народная мудрость») — народное творчество, чаще всего

Обряды в русской деревне считались столь же необходимым компонентом жизни, как и праздники. Все более или менее значительные события в жизни людей — будь то рождение ребенка, вступление в брак, смерть, смена времен года, начало и конец сельскохозяйственных работ — сопровождались исполнением специальных, приуроченных к данному случаю, обрядовых действий.

Русский обряд «Старинная русская свадьба»

- это поэтизация быта и жизненного

Русский обряд «Старинная русская свадьба»

- это поэтизация быта и жизненного

Свадьба была главным, основным торжественным обрядом. Любая девушка или парень с трепетом относились к дню, когда вступят в брак. Хотя решение принималось не самими молодыми, а их родителями, все равно невесты проводили целые ночи, гадая на своего жениха.

Празднование русской свадьбы имеет за собой многие традиции. Множество обрядов связаны именно

с вхождением новобрачных в дом, где они будут жить. Муж должен перенести невесту через порог их общего дома, тем самым защитив ее от болезней и сглаза. Исконно русский свадебный обряд — это поедание хлеба.

На Руси молодые люди вступали в брак в возрасте 13-15 лет. Все,

кто засиделся в невестах или женихах до 20 лет, вызывали опасения

у соседей и знакомых. Родители старались найти подходящую пару

для своего ребенка, когда тот только начинал ходить и говорить.

Мнение самих детей практически никогда не учитывалось,

так как старшее поколение было более опытным и знающим.

Отсюда и пошли поговорки: «Стерпится - слюбится»,

«С лица воды не пить» и многие другие.

В средние века свадьбы на Руси справлялись по такому плану: сватовство,

В средние века свадьбы на Руси справлялись по такому плану: сватовство,

и разные формальные процедуры. Обряды символизировали переход девушки из рода отца в род мужа. Невеста как бы «умирала» для свого рода (отсюда и вытие, и причитание) и «рождалась» в другом роду.

Сватовство предварял сбор сведений

о невесте — «выясняли породу». Первый день

Сватовство предварял сбор сведений

о невесте — «выясняли породу». Первый день

сватовства назначали, если полученная

информация удовлетворяла семью

жениха. Сватали обычно родственники

жениха — отец, брат и т.д., реже — мать, хотя

сватом мог быть и не родственник. Сватовству

предшествовала определённая договорённость

родителей жениха и невесты.

Родители невесты должны были в первый раз

обязательно отказаться, даже если рады свадьбе.

Сват же должен был их уговаривать. После сватовства родители давали свату ответ. Согласие девушки не требовалось (если его и спрашивали, оно было формальностью), иногда даже сватовство могло проходить в отсутствии девушки. Чаще всего в роли сватов выступали специально нанятые свахи, иногда родственники жениха, это мог быть отец, крёстный, крёстная, дядя. В их обязанности входило не только само сватовство, но и нередко выбор самой невесты из подходящих кандидатур.

Они должны были разузнавать о том, какое приданое даётся за невестой и в чём оно состоит. Кроме того, через сваху жених узнавал подробности об облике и характере невесты, которую в некоторых случаях мог видеть открыто только в день свадьбы.

Смотрины. Через смотрины должна была пройти каждая

невеста, какими бы благоприятными

Смотрины. Через смотрины должна была пройти каждая

невеста, какими бы благоприятными

о ней сведения.

Смотрины устраивались после сватовства, перед рукобитьем.

Девушку выводили на середину комнаты и предлагали

совершить различные действия: пройтись перед лавкой,

где сидели сваты, приподнять поочередно обе руки, снять

с головы платок и т.д.

При таком пристальном осмотре были видны все физические

изъяны.По окончании смотрин ждали решения жениха.

Если невеста устраивала, договаривались о дальнейших

действиях. Или смотрители выходили на крыльцо для

совещания. Потом жених возвращался, и мать девушки

подносила ему стакан мёда. Если парень выпивал весь стакан —

жди сватов. Если подносил ко рту и тут же ставил на стол —

не бывать свадьбе.

Также «смотрели» и хозяйство жениха. Это было

важно особенно в том случае, если сваты приезжали

из чужой деревни. От жениха требовали гарантий

достатка будущей жены. Поэтому её родители

осматривали хозяйство очень внимательно.

Основными требованиями к хозяйству было обилие

скотины и хлеба, одежды, посуды. Нередко после

осмотра хозяйства родители невесты отказывали

жениху. Но, если родители невесты оставались

довольны результатами «домоглядства»,

как ещё назывались смотрины, то они назначали

день публичного сватовства — рукобитья.

Рукобитие В разных традициях этот обряд назывался по-разному («своды», «сговор», «запой»,

Рукобитие В разных традициях этот обряд назывался по-разному («своды», «сговор», «запой»,

После публичного оглашения только исключительные обстоятельства могли расстроить свадьбу (такие, как побег невесты). Обычно «сговор» проводится примерно через две недели после сватовства. «Сговор» происходил в доме невесты. На него обычно собиралось большинство жителей деревни, так как день «сговора» был определён после осмотра хозяйства жениха, а за несколько дней до самого «сговора» эта новость распространялась по всей деревне.

На «сговоре» гостям ставилось угощение, родители жениха и невесты должны были договориться о дне свадьбы, о том, кто будет дружкой, о предстоящих расходах, количестве подарков, о кладке (форма материального обеспечения невесты со стороны родных жениха), приданом и т.д.

Также при рукобитии распределяли свадебные чины —

роли, распределяемые между гостями

на свадьбе.

В заключении, отцы жениха и невесты

били друг друга по рукам, нередко

для этого надевая холщовые

рукавицы.

Всё это должно было означать

крепость и обязательность

выполнения договора.

После «рукобития» невеста

считалась просватанной.

Вытие

Следующий период в некоторых традициях назывался «неделей» (хотя не обязательно он

Вытие

Следующий период в некоторых традициях назывался «неделей» (хотя не обязательно он

Народная песня «Матушка…», включённая в оперу «Хованщина» Модеста Мусоргского.

(«Вытие»)

Матушка, что во

(«Вытие»)

Матушка, что во

Русская народная песня

- Матушка, матушка, что во поле пыльно?

Сударыня матушка, что во поле пыльно?

- Дитятко милое, кони разыгралися.

- Матушка, матушка, на двор гости едут,

Сударыня матушка, на двор гости едут!..

- Дитятко милое, я тебя не выдам!

- Матушка, матушка, на крылечко идут,

Сударыня матушка, на крылечко идут!..

- Дитятко милое, не бойсь, не пужайся...

- Матушка, матушка, в нову горницу идут,

Сударыня матушка, в нову горницу идут!..

- Дитятко милое, я тебя не выдам!

- Матушка, матушка, за столы садятся,

Сударыня матушка, за столы садятся!

- Дитятко милое, не бойсь, не пужайся!

- Матушка, матушка, образа снимают,

Сударыня матушка... Меня благословляют...

- Дитятко милое, господь с тобою!

Также в свадебный обряд, как правило входила величальная, заздравная песня.

Плывет, плывет

Также в свадебный обряд, как правило входила величальная, заздравная песня.

Плывет, плывет

Ладу-ладу.

Плывет навстречу лебедю,

Ладу-ладу.

Сустрел, сустрел лебедушку,

Ладу-ладу,

Сустрел тот лебедь белый,

Ладу-ладу.

Пошел ходить с лебедушкой,

Ладу-ладу,

С подруженькой помолвился,

Ладу-ладу.

И пели славу лебедю,

Ладу-ладу,

И пели славу белому,

Ладу-ладу.

Девичник

Девичником называется встреча невесты и подруг перед свадьбой. Это была

Девичник

Девичником называется встреча невесты и подруг перед свадьбой. Это была

Далее, причитая и плача, подруги в последний раз расплетали девичью косу, а косник невеста передавала младшей сестрёнке или незамужней подружке.

На девичник во всём доме развешивали рукотворные творения невесты, что она успела сделать в девичестве. Это были рушники и салфетки, вышитые невестой, рубахи и платья, домотканые коврики. Всё то, что она научилась делать за свою жизнь.

Важным элементом являлось также ритуальное омовение невесты в бане накануне свадьбы. Знахарка читала в бане невесте заговоры от измены.

Первый день свадьбы

В первый день свадьбы обычно происходило следующее: приезд жениха,

Первый день свадьбы

В первый день свадьбы обычно происходило следующее: приезд жениха,

Выкуп свадебныйВ некоторых традициях утром свадебного дня дружка должен посетить дом невесты и проверить, готова ли она к приезду жениха. Невеста к приезду дружки должна быть уже в свадебной одежде и сидеть в красном углу. Жених с дружкой, друзьями и родственниками составляет свадебный поезд с бубенцами.

Колокольцы и бубенцы — не просто украшение свадебного поезда. Они не только придавали праздничность всей процессии, но и оберегали её. «Звенят колокольчики — не пристанет злая сила, злой глаз, злой промысел». Во время того, как поезд движется к дому невесты, его участники (поезжане) пели специальные «поезжанские» песни.

Выкупалась и невеста. Выкупать невесту могут или у подружек, или у родителей. Иногда имел место «обман» жениха. Невесту выводили к нему, закрытую платком. В первый раз могли вывести не настоящую невесту, а другую женщину или даже старуху. В таком случае жених либо должен был идти искать невесту, или выкупать её ещё раз.

Здесь используется ещё один обряд — подметание дороги. Это делается для того, чтобы под ноги молодым не бросили предмет, на который могла быть наведена порча (волосы, камень и др.). Конкретная дорога, которая должна быть подметена, разнится в разных традициях. Это может быть и дорога перед домом невесты, по которой поедет поезд жениха, может быть пол комнаты, по которому молодые пойдут перед отъездом к венцу, дорога к дому жениха после венца и так далее.

Приезд в дом женихаПосле венца жених везёт невесту в свой дом.

Приезд в дом женихаПосле венца жених везёт невесту в свой дом.

Свадебный пир

После венчания невеста причитать перестаёт.

Во время пира пели величальные песни.

Свадебный пир

После венчания невеста причитать перестаёт.

Во время пира пели величальные песни.

Второй день свадьбы. На второй день свадьбы невеста обычно выполняла некоторые обрядовые действия. Например, хождение «молодухи» за водой с двумя вёслами на коромысле, разбрасывание в помещении мусора, денег, зерна — молодая жена должна была тщательно подмести пол, что проверялось гостями.

В этот же день жених приезжал к тёще. Она его угощала специально приготовленной едой (блинами, яичницей и др.). Тарелка накрывалась платком, а зять привозил ей подарок-выкуп платка.

Третий день свадьбы. Свадьбу заканчивали праздновать в доме молодого мужа на

Третий день свадьбы. Свадьбу заканчивали праздновать в доме молодого мужа на

ВЫВОД:

Свадебный ритуал издавна сопровождался определенными обрядами и связанными с ними приметами.

ВЫВОД:

Свадебный ритуал издавна сопровождался определенными обрядами и связанными с ними приметами.

Мировая художественная культура

Мировая художественная культура Лувр

Лувр Утро, рассвет

Утро, рассвет Объекты Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО в Ливии, Эквадоре, Боснии и Герцеговине

Объекты Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО в Ливии, Эквадоре, Боснии и Герцеговине Классический фотоальбом

Классический фотоальбом Цветовая культура и символика цвета

Цветовая культура и символика цвета Выпускница творческого объединения Магия творчества

Выпускница творческого объединения Магия творчества Построение чертежей прямой, конической и клиньевой юбок

Построение чертежей прямой, конической и клиньевой юбок Хохломская роспись

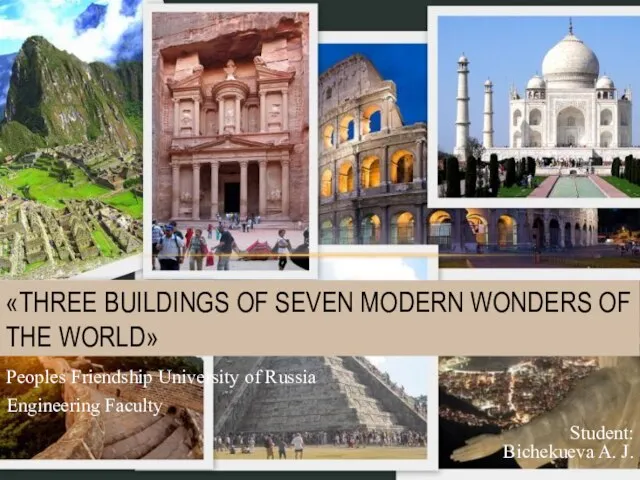

Хохломская роспись Three buildings of seven modern wonders of the world

Three buildings of seven modern wonders of the world Типы и формы лица, их коррекция при помощи косметики и прически

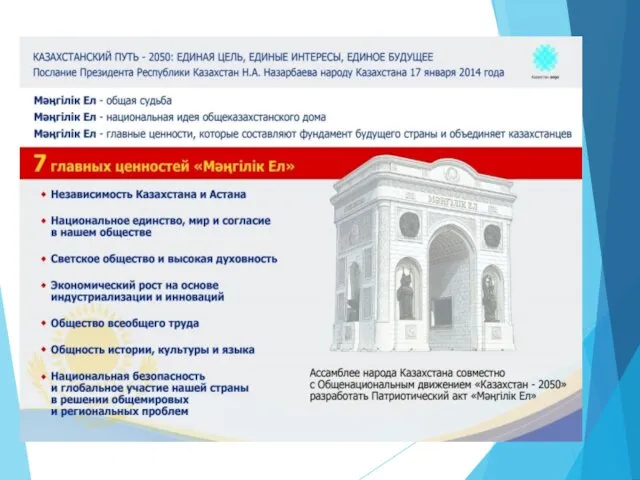

Типы и формы лица, их коррекция при помощи косметики и прически Казахстан – наш общий дом, Казахстан – моя родина

Казахстан – наш общий дом, Казахстан – моя родина Индо-буддийское искусство

Индо-буддийское искусство Экономичный гардероб

Экономичный гардероб Баска

Баска Культура XVII века

Культура XVII века Как провести новогодние каникулы весело и с пользой

Как провести новогодние каникулы весело и с пользой День матери. 9 класс

День матери. 9 класс 20140826_impressionizm

20140826_impressionizm Линия и ее выразительные возможности

Линия и ее выразительные возможности Стиль Барокко

Стиль Барокко Роспись по камню

Роспись по камню Обычаи осетинского народа. Осетины

Обычаи осетинского народа. Осетины Les Galeries Lafayette 1912-2013

Les Galeries Lafayette 1912-2013 ابلة خلود النقبي

ابلة خلود النقبي Золотые руки. С чего начинается вышивка?

Золотые руки. С чего начинается вышивка? Поп-арт. Учимся анализировать стилистические особенности

Поп-арт. Учимся анализировать стилистические особенности История празднования Рождества на Руси

История празднования Рождества на Руси