Содержание

- 2. Особенности русской живописи XVII века Живопись России XVII века претерпела большие перемены. Художники стремились к новому,

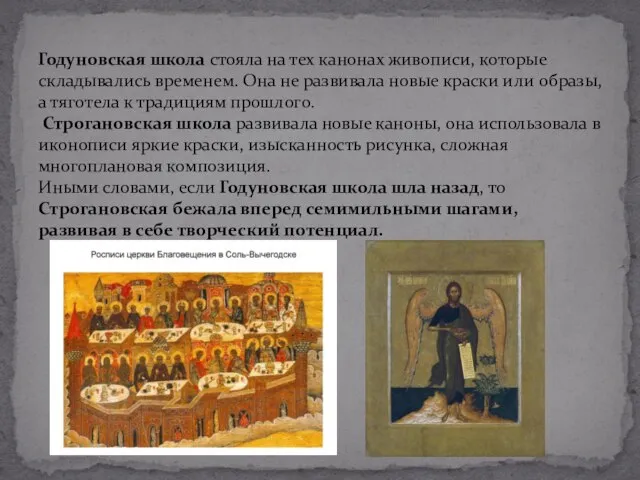

- 3. Годуновская школа стояла на тех канонах живописи, которые складывались временем. Она не развивала новые краски или

- 4. Годуновская школа Строгановская школа Дмитрий Солунский и Дмитрий-царевич Прокопий Чирин Кисти этой школы принадлежат хорошо известные

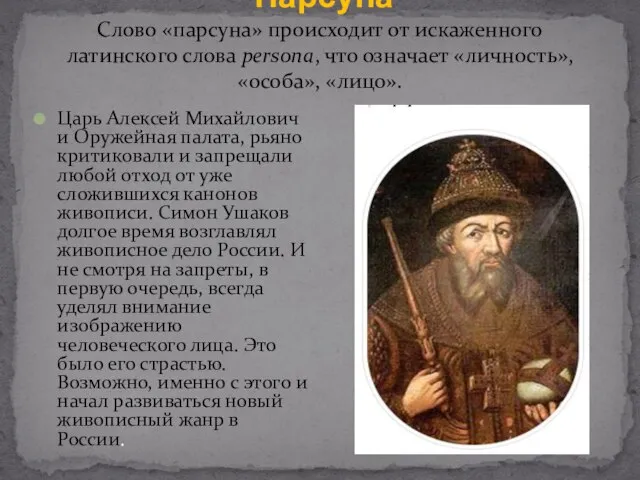

- 5. Парсуна Слово «парсуна» происходит от искаженного латинского слова persona, что означает «личность», «особа», «лицо». Царь Алексей

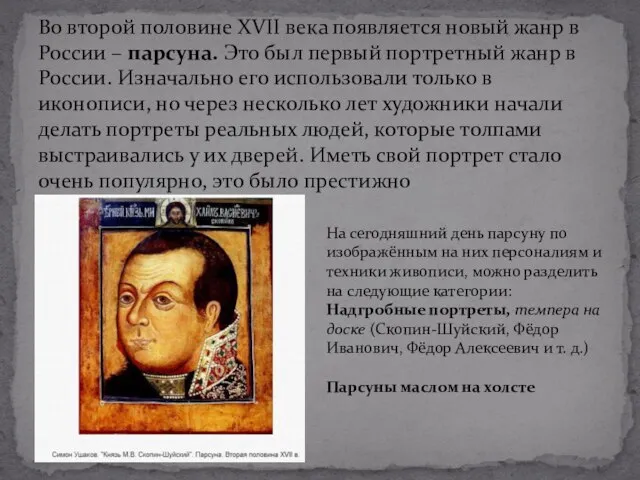

- 6. Во второй половине XVII века появляется новый жанр в России – парсуна. Это был первый портретный

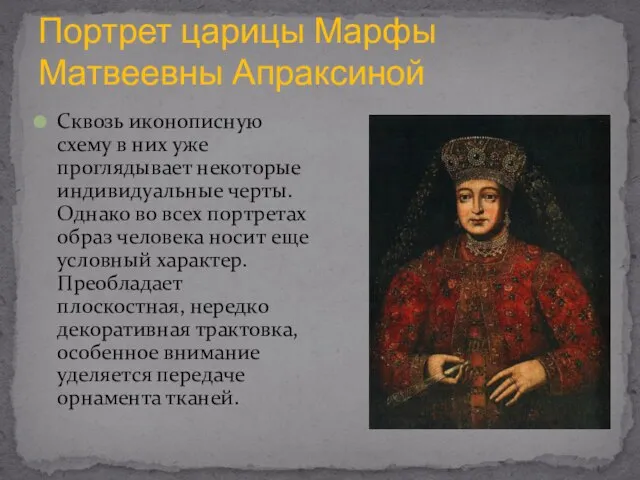

- 7. Портрет царицы Марфы Матвеевны Апраксиной Сквозь иконописную схему в них уже проглядывает некоторые индивидуальные черты. Однако

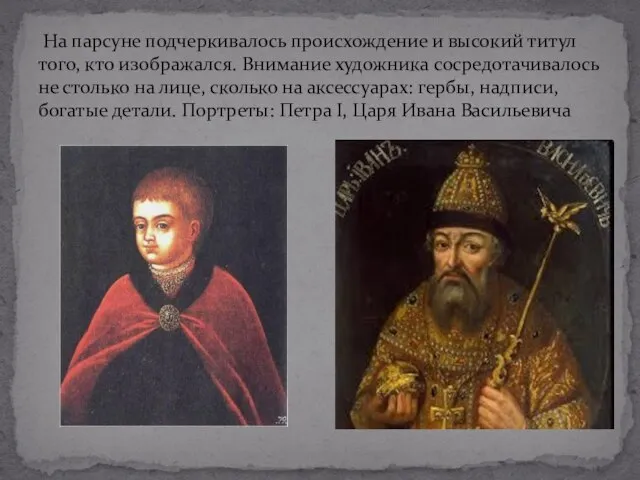

- 8. На парсуне подчеркивалось происхождение и высокий титул того, кто изображался. Внимание художника сосредотачивалось не столько на

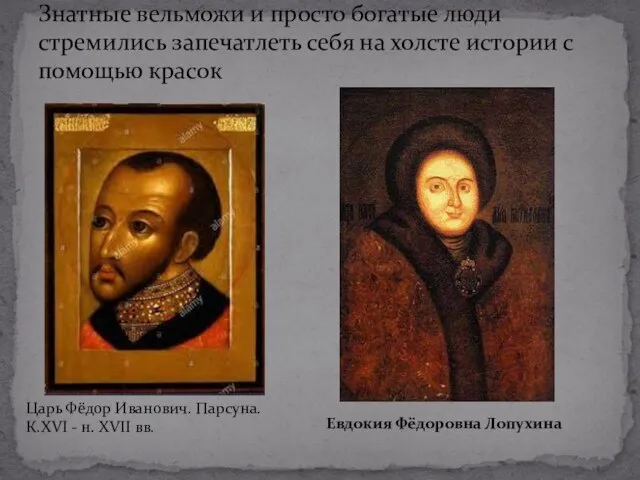

- 9. Знатные вельможи и просто богатые люди стремились запечатлеть себя на холсте истории с помощью красок Царь

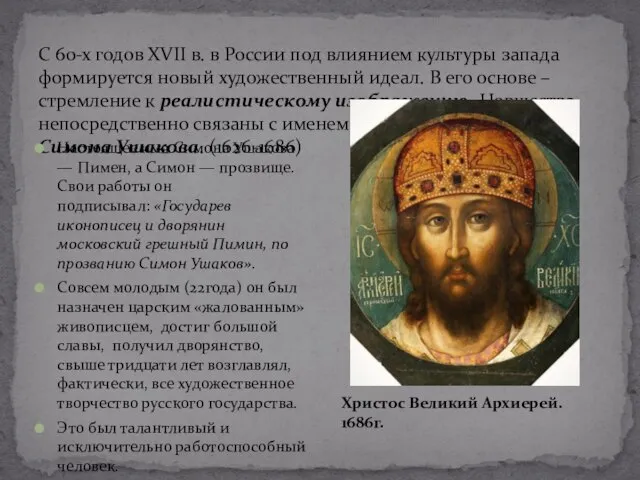

- 10. С 60-х годов ХVII в. в России под влиянием культуры запада формируется новый художественный идеал. В

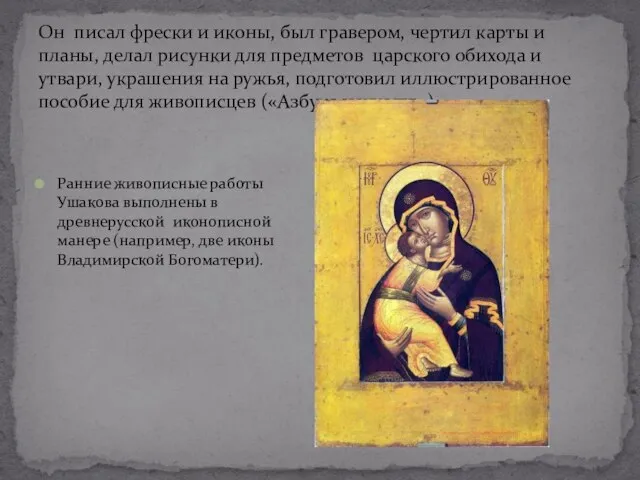

- 11. Он писал фрески и иконы, был гравером, чертил карты и планы, делал рисунки для предметов царского

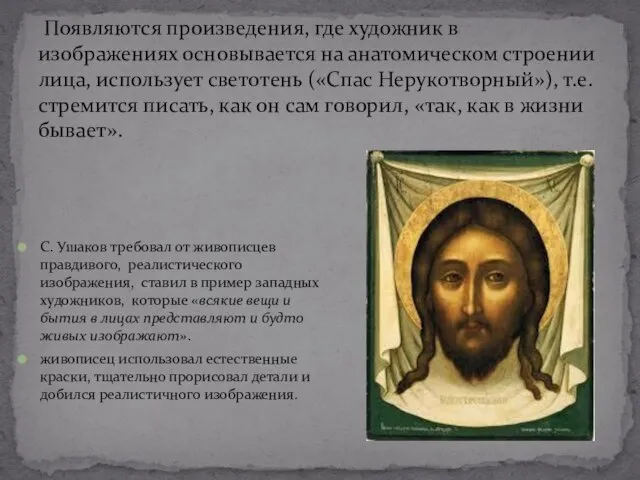

- 12. Появляются произведения, где художник в изображениях основывается на анатомическом строении лица, использует светотень («Спас Нерукотворный»), т.е.

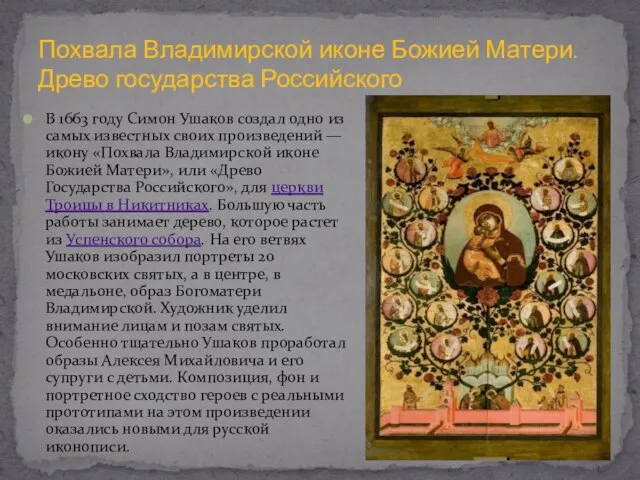

- 13. В 1663 году Симон Ушаков создал одно из самых известных своих произведений — икону «Похвала Владимирской

- 14. Архангел Михаил 1676

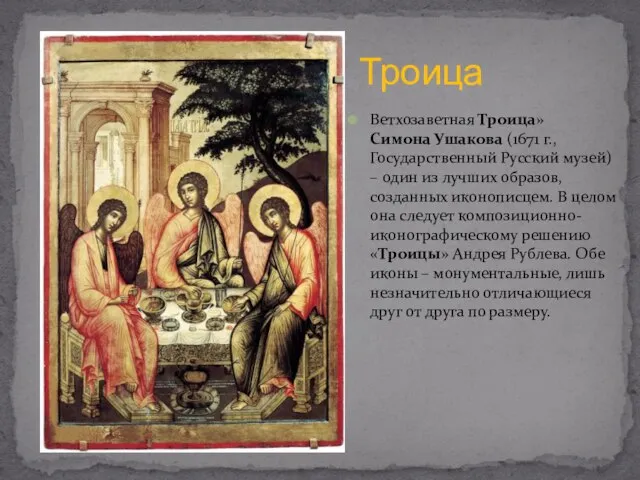

- 15. Троица Ветхозаветная Троица» Симона Ушакова (1671 г., Государственный Русский музей) – один из лучших образов, созданных

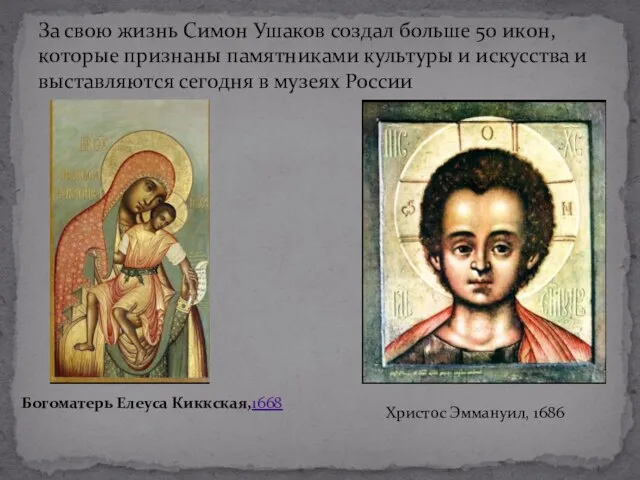

- 16. За свою жизнь Симон Ушаков создал больше 50 икон, которые признаны памятниками культуры и искусства и

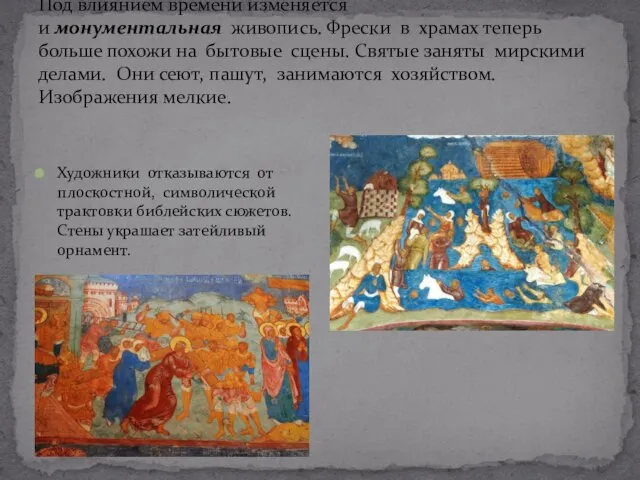

- 17. Под влиянием времени изменяется и монументальная живопись. Фрески в храмах теперь больше похожи на бытовые сцены.

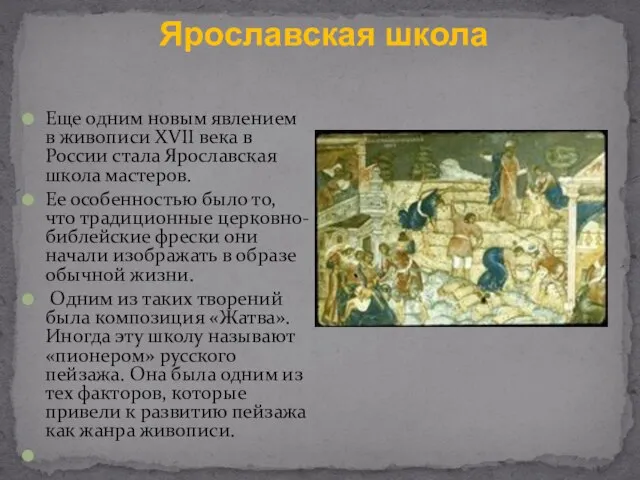

- 18. Ярославская школа Еще одним новым явлением в живописи XVII века в России стала Ярославская школа мастеров.

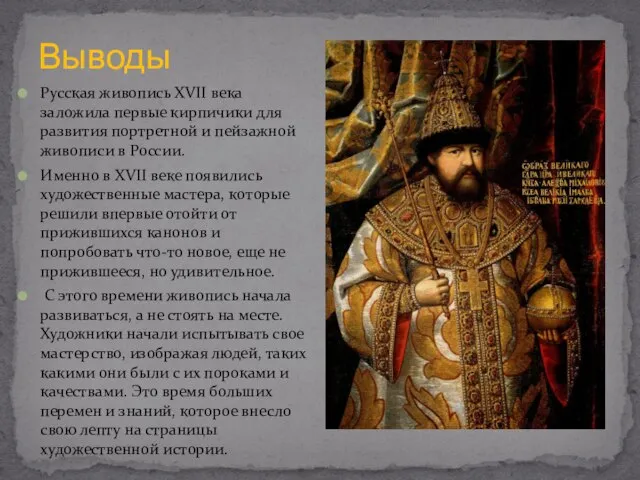

- 19. Выводы Русская живопись XVII века заложила первые кирпичики для развития портретной и пейзажной живописи в России.

- 21. Скачать презентацию

Версальский экспромт

Версальский экспромт Нарядные декоративные вазы. Мастер-класс

Нарядные декоративные вазы. Мастер-класс Изучение прошлого и настоящего родного края. Ульяновская область

Изучение прошлого и настоящего родного края. Ульяновская область Синтетические искусства

Синтетические искусства Моделирующие элементы прически, варианты их сочетаний

Моделирующие элементы прически, варианты их сочетаний Национальные традиции народов Северного Кавказа

Национальные традиции народов Северного Кавказа Образ человека – главная тема в искусстве

Образ человека – главная тема в искусстве Створення фонтану Юний кентавр для прикрашання парку

Створення фонтану Юний кентавр для прикрашання парку Основы теории и методы дизайна

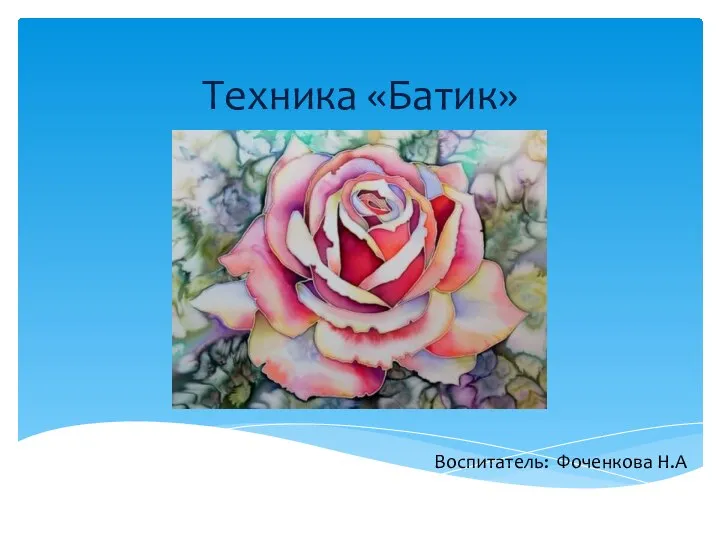

Основы теории и методы дизайна Техника Батик

Техника Батик Реставрация нард. Тема 1

Реставрация нард. Тема 1 5 новогодних игр

5 новогодних игр Шугар дэдди из Genshin Impact

Шугар дэдди из Genshin Impact Культура поведения за столом

Культура поведения за столом Образцы нравственности в культуре Отечества. Урок 26

Образцы нравственности в культуре Отечества. Урок 26 Скульптура 18 века

Скульптура 18 века Картины по номерам. Мастер-ас

Картины по номерам. Мастер-ас Женская стрижка Боб

Женская стрижка Боб С днём студента!

С днём студента! Образ красоты человека ( русская красавица). Учимся рисовать портрет

Образ красоты человека ( русская красавица). Учимся рисовать портрет Праздник красная горка

Праздник красная горка Уникальные объекты природы и культуры России

Уникальные объекты природы и культуры России Шкатулка. Музыкальные шкатулки

Шкатулка. Музыкальные шкатулки Правила съемки для записи интервью

Правила съемки для записи интервью Мой народ - американцы

Мой народ - американцы Искусство граффити

Искусство граффити Роль цвета в формотворчестве

Роль цвета в формотворчестве Осенняя пора в жизни людей

Осенняя пора в жизни людей