Содержание

- 2. Кокошник кормилицы, конец 19-нач 20 в.

- 4. Сарафан и телогрея. Центральные губернии, первая половина XIX в.

- 8. Шугай, украшенный золотным шитьем (вышивкой золотыми нитками). Нижний Новгород

- 12. 1. Олонецкий кокошник, Карелия 2. Однорогий костромской кокошник 3. Владимиро-нижегородский кокошник 4. Псковский кокошник 5-6. Тверской

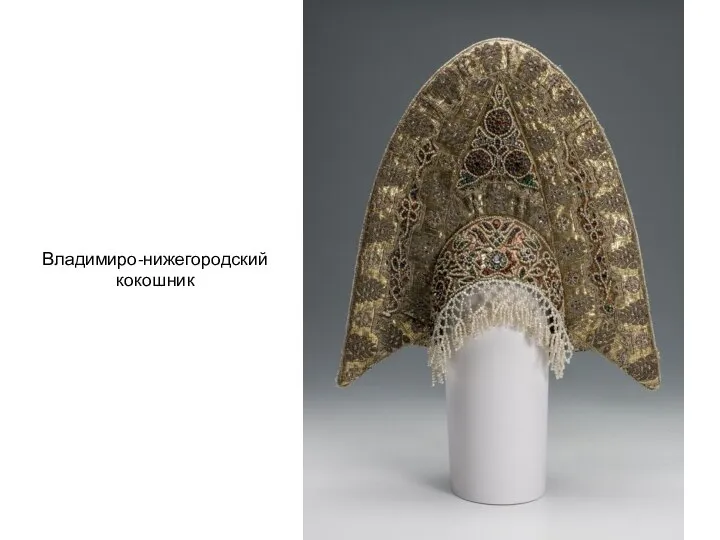

- 16. Владимиро-нижегородский кокошник

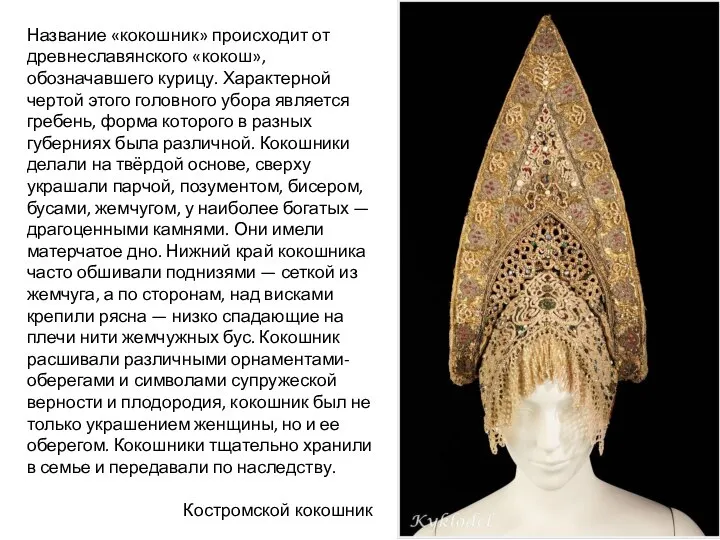

- 17. Название «кокошник» происходит от древнеславянского «кокош», обозначавшего курицу. Характерной чертой этого головного убора является гребень, форма

- 18. На кокошнике по бокам — S-образные фигуры лебедей — символов супружеской верности.

- 19. Владимиро-нижегородский кокошник

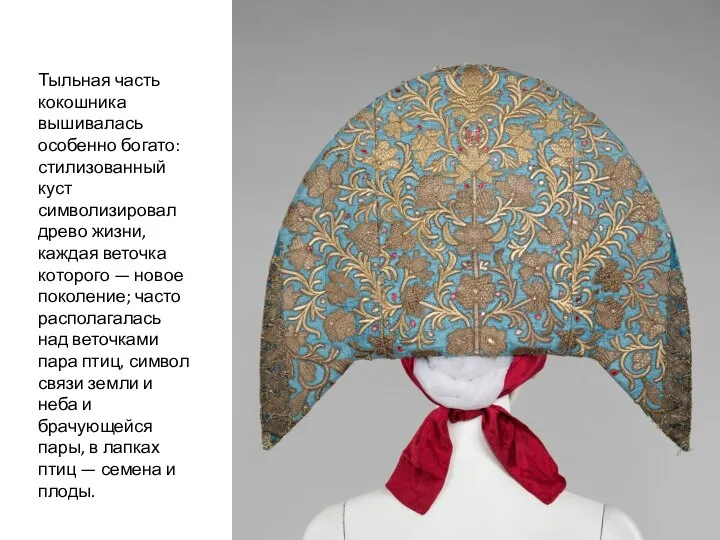

- 20. Тыльная часть кокошника вышивалась особенно богато: стилизованный куст символизировал древо жизни, каждая веточка которого — новое

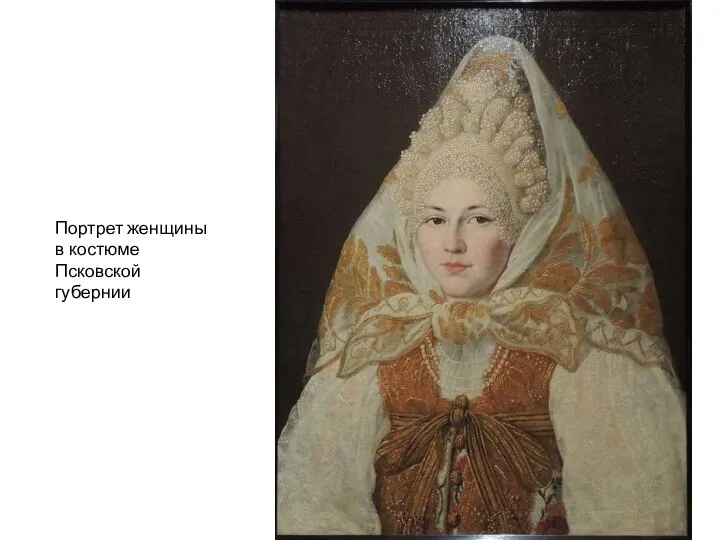

- 21. Портрет женщины в костюме Псковской губернии

- 23. Кокошники Олонецкой губернии

- 26. Тверские кокошники

- 28. И. Я. Аргунов. Портрет неизвестной крестьянки в русском костюме, 1784. На женщине кокошник южнорусского типа (Курская

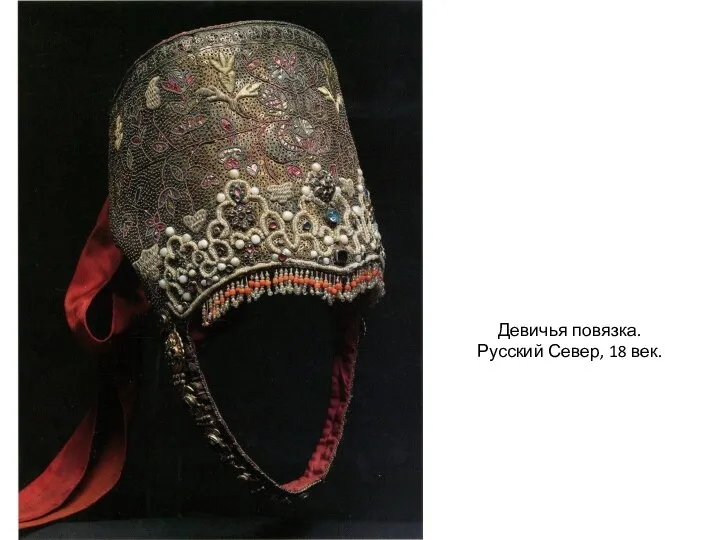

- 30. Девичья повязка. Русский Север, 18 век.

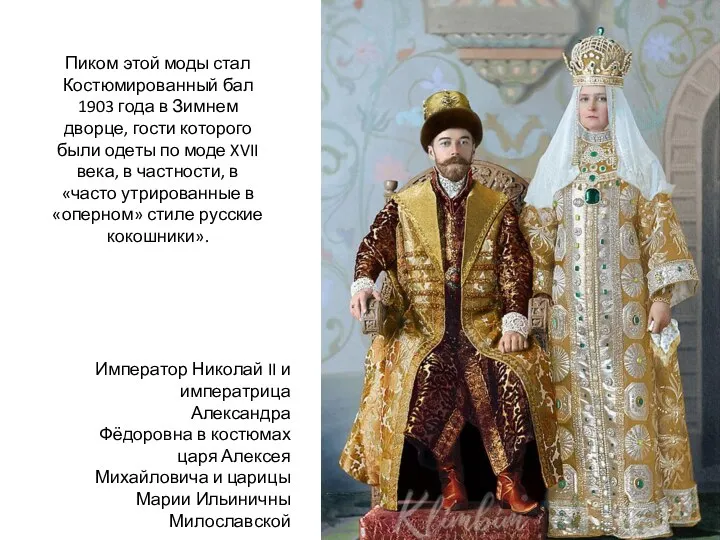

- 38. Пиком этой моды стал Костюмированный бал 1903 года в Зимнем дворце, гости которого были одеты по

- 39. Княгиня Зинаида Николаевна Юсупова

- 40. Княгиня Ольга Константиновна Орлова

- 41. Екатерина Ильинична Татищева и фрейлина баронесса Эмма Фредерикс

- 46. Г Ж Е Л Ь Гжель – это самый известный русский народный керамический промысел. Подмосковный район

- 50. Городецкая роспись На берегу Волги стоит славный и древний город Городец. Жители Городца и окрестных селений

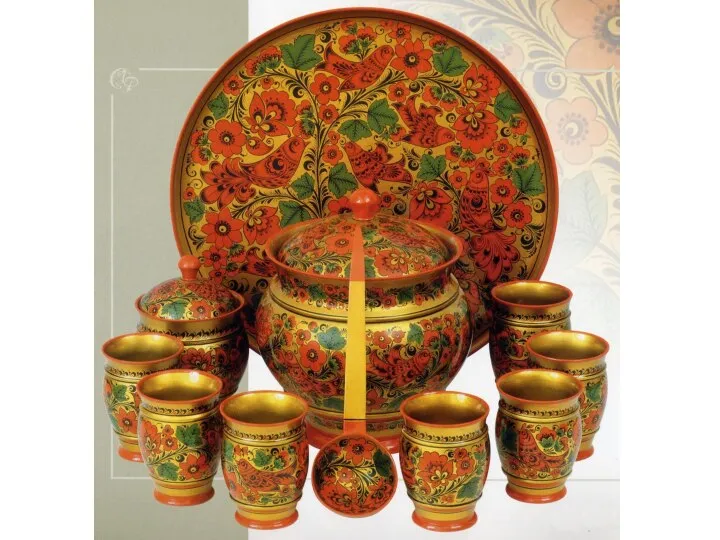

- 53. Хохломская роспись Жил когда – то в нижегородских лесах чудо – мастер. Построил он дом на

- 63. Жостовская роспись История Жостовского промысла восходит к началу ХIХ века, когда в ряде подмосковных сел и

- 65. Скачать презентацию

Снеговики

Снеговики Культурное наследие христианской Руси

Культурное наследие христианской Руси Танцы народов мира.

Танцы народов мира. Кружева России: калязинское, белёвское, киришское

Кружева России: калязинское, белёвское, киришское Угадай-ка. Викторина по изобразительному искусству

Угадай-ка. Викторина по изобразительному искусству Аппликация из кругов

Аппликация из кругов Мои увлечения. Рисование

Мои увлечения. Рисование Пейзаж в литературе, музыке, живописи

Пейзаж в литературе, музыке, живописи С любовью!

С любовью! Тенденции развития искусства

Тенденции развития искусства Народный костюм воронежской губернии

Народный костюм воронежской губернии Creative seven-up

Creative seven-up Русские ювелирные украшения России

Русские ювелирные украшения России Кинонаблюдение, как основа документального видеотворчества

Кинонаблюдение, как основа документального видеотворчества Архитектурный синтаксис

Архитектурный синтаксис Кукольный театр теней

Кукольный театр теней Японский театр

Японский театр Ритуалы и обряды первобытного общества

Ритуалы и обряды первобытного общества Греки и критяне. Микены и Троя

Греки и критяне. Микены и Троя Изделия из мочала, веники и метлы

Изделия из мочала, веники и метлы Деятели культуры - москвичи

Деятели культуры - москвичи Натюрморт

Натюрморт Форум молодых творцов (ФМТ)

Форум молодых творцов (ФМТ) О чем рассказывает цвет

О чем рассказывает цвет Бальные танцы. Слушание музыки. 3 класс

Бальные танцы. Слушание музыки. 3 класс Мир реальности и мир новой реальности: традиционные и нетрадиционные направления в искусстве конца XIX – начала ХХ века

Мир реальности и мир новой реальности: традиционные и нетрадиционные направления в искусстве конца XIX – начала ХХ века Святой Николай Чудотворец

Святой Николай Чудотворец Синтетические искусства

Синтетические искусства