- Главная

- Культурология

- Театральное искусство Китая

Содержание

- 2. Сицюй «Сицюй» – специальный термин, состоящий из двух составляющих его частей и в переводе буквально означающий:

- 3. В Китае издавна существует легенда о рождении театра, которая повествует о том, что в седьмую ночь

- 4. Китайский театр Китайский театр имеет длительную и сложную историю. Театральное искусство Китая зародилось в народном творчестве,

- 5. Театральные черты свойственны и прозо-поэтическим сказам чжугундяо (букв. «тонические мелодии»), в которых прозаические повествовательные части чередовались

- 6. Ханьская эпоха (I - III в н.э.) Серьезным подтверждением значительного развития актерского искусства становится введение в

- 7. В течении III века продолжается совершенствование игры актеров, развитие линии подражания; появляются и ансамблевые сцены, что,

- 8. В обозначенный исторический период продолжается дальнейшее развитие прежних и, наряду с этим, происходит появление новых форм

- 9. При Танском императорском дворце существует специальная система обучающе-образовательных учреждений, целью которых служит организация и демонстрация представлений,

- 10. театральные представления: -строятся на обязательном сочетании нескольких видов искусств; -включают определенные, закрепленные амплуа героев; -носят импровизационный

- 11. Сунская эпоха характеризуется целым рядом четких форм театральных представлений, ставших основой традиционного китайского театра. В эту

- 12. Юаньская эпоха входит в историю литературы и историю театра как «золотой век драмы». Юаньский театр обретает

- 13. В период Минской династии появляются так называемые местные театры. Наиболее крупными и значимыми из них следует

- 14. Куньшаньской вокальная школа требует от певца безупречного владения виртуозной техникой, поскольку мелодийная линия большинства спектаклей изобилует

- 15. Цинская эпоха (XVII в. – 1911 г.) В период правления династии Цин насчитывается свыше трехсот видов

- 16. Нестабильность экономического, политического, культурного положения Китая конца XIX – начала XX столетия ведет к появлению в

- 18. Скачать презентацию

Сицюй

«Сицюй» – специальный термин, состоящий из двух составляющих его частей

Сицюй

«Сицюй» – специальный термин, состоящий из двух составляющих его частей

В Китае издавна существует легенда о рождении театра, которая повествует о

В Китае издавна существует легенда о рождении театра, которая повествует о

Наряду с другими формами китайской культуры, искусство китайского музыкального театра основывается на одном из базовых принципов буддизма – «одно во всем, и все в одном», который в данном случае обозначает синтез различных творческих элементов, соединение различных жанров и, наконец, интеграцию народного и аристократического искусства. Синкретизм древнего народного обрядового искусства становится основой и для традиционного китайского театра. Вот как описывает Мао Чан органичность китайского театра: «Когда не хватает слов, начинают вздыхать, когда не хватает вздохов, начинают петь, когда не хватает песен, руки начинают бессознательно делать жесты, а ноги – танцевать». Многие календарные празднества, благодаря четко выраженной сюжетности, обилию театральных приемов и эффектов, представляют собой действо, находящееся на стыке обряда и театра. Сведения об исполнителях народных обрядов в древнем Китае не сохраняются, но первые наиболее полные упоминания уже об исполнителях-профессионалах встречаются в книге Сыма Цзяня «Ши цзи» (I – III в. до н.э.), где он повествует об актерах – ю. Встречаются различные варианты перевода термина «ю»; однако сами китайские театроведы, поясняя значение этого слова, отмечают, что в Древнем Китае им обозначались люди, профессию которых составляло умение петь, танцевать и играть на музыкальных инструментах.

Китайский музыкальный театр

Китайский театр

Китайский театр имеет длительную и сложную историю. Театральное искусство Китая

Китайский театр

Китайский театр имеет длительную и сложную историю. Театральное искусство Китая

Китайский театр произошёл от различных песенно-танцевальных форм, народных, ритуальных и придворных представлений. В эпоху Чжоу (XII—III века до н. э.) получили определённое распространение различные пантомимы и выступления придворных шутов, а также цирковые представления байси («сто игр») с вкраплениями поэтических текстов.

В VII—IX веках получают распространение фарсы «игра о цаньцзюне»: один из участников — «цаньцзюнь» — попадает в глупое положение и терпит побои. В X—XII веках «игра о цаньцзюне» превращается в цзацзюй («смешанные представления») и соответствовавшие им на Севере пьесы «юаньбэнь». В данном варианте фарсы состояли из нескольких мало связанных друг с другом частей, в них участвовало до пяти персонажей. Хотя тексты некоторых из них записываются, до нашего времени сохранились лишь их названия.

На рубеже XI—XII в юго-восточных районах страны возникает жанр «наньси», который объединяет элементы фарсов-цзацзюй и песенно-танцевальных форм в пьесы с диалогами, пением, танцами, импровизацией и прямыми обращениями к зрителям. В наньси действующие лица дифференцированы по амплуа. Сохранилось три пьесы театра наньси (этот литературный жанр назывался «сивэнь»): «Чжань Се, победитель на экзаменах» (первая половина XIII века) и две пьесы, созданные на сто лет позже — «Сунь-мясник» и «Ошибка знатного юноши».

Театральные черты свойственны и прозо-поэтическим сказам чжугундяо (букв. «тонические мелодии»), в

Театральные черты свойственны и прозо-поэтическим сказам чжугундяо (букв. «тонические мелодии»), в

Представление китайского театра

В XIII-XIV веке театр в Китае достиг зрелости: произошёл расцвет драмы цзацзюй (мало связанной с одноимённым фарсом более раннего времени). Для этой драмы было характерно деление пьесы на 4 акта и вводную сцену — сецзы, простота и чёткость композиции, напряжённость конфликта. Каждый из актов пьесы строился на пении одного из персонажей, в каждом из актов была своя мелодия. Пьесы цзацзюй относятся к северной ветви театра (бэйцюй). Писали в этом жанре Гуань Ханьцин (пьеса «Обида Доу Э»), Ван Шифу («Западный флигель»), Бо Пу («Дождь в платанах»).

Наряду с северным цзацзюй продолжала развиваться южная наньси, которая позже переросла в представления чуаньци, характеризовавшиеся отсутствием стройности композиции, произвольностью размера актов пьесы и числа поющих в каждом акте персонажей.[1] (среди авторов — Хун Шэн).

В 1930-е китайские театры ставят пьесы русских и западноевропейских драматургов: «Ревизор» Н. В. Гоголя, «Гроза» А. Н. Островского, «На дне» М. Горького, «Нора» Г. Ибсена.

Ханьская эпоха (I - III в н.э.)

Серьезным подтверждением значительного развития

Ханьская эпоха (I - III в н.э.)

Серьезным подтверждением значительного развития

Наиболее интересными светскими представления эпохи Хань являются бай си и цзяо ди си. Бай си – сто представлений, в которых ведущее место занимают цирковые номера (акробатика, фокусы); цзяо ди си – состязание, бой, борьба, включающие в качестве обязательных элементов песенные и танцевальные номера. Подобного рода показы помимо яркого и разнообразного насыщения цирковыми, акробатическими номерами, сценами борьбы и боя, содержат в себе и непременную сюжетную линию, полностью определяющую ход и финал спектакля.

Ханьские представления бай си и входящие в них инсценированные рассказы интересны и показательны тем, что в них закладывается особая форма выступления, строящегося на сочетании различных видов искусств. Она сохраняется и в дальнейшем, когда театр самоопределяется, вырастает в самостоятельный вид художественного творчества. Любопытно, что элементы борьбы и цирковой акробатики, присущие представлениям эпохи Хань, используются (репрезентуются) в нем до наших дней.

В течении III века продолжается совершенствование игры актеров, развитие линии

В течении III века продолжается совершенствование игры актеров, развитие линии

Резюмируя, следует отметить, что в Ханьскую эпоху происходит деление музыкальной культуры на «упорядоченную» – для светских представлений и «неупорядоченную» – народную. Складываются два типа ярко синтезированных (объединение разных видов искусств) представлений, послуживших основой традиционного китайского театра (бай си; цзяо ди си). С точки зрения актерской игры становится общепринятым исполнение женских ролей переодетыми актерами мужчинами.

В обозначенный исторический период продолжается дальнейшее развитие прежних и, наряду

В обозначенный исторический период продолжается дальнейшее развитие прежних и, наряду

В этот же исторический период происходит формирование кукольного театра. Само по себе искусство изготовления из различных материалов фигурок людей и животных существует уже в Древнем Китае и связано, в первую очередь, с обрядом погребения. Любопытно, что название кукол переходит в будущий кукольный театр: му оу, что значит «деревянные идолы» – марионетки. В Суйскую эпоху деревянные изображения людей и животных находят совершенно иное применение: их начинают использовать не только для ритуальных, но и для светских театральных целей. Сами же эти кукольные представления, как и другие (человеческие), носят название бай си. Кукольный театр в Китае складывается под влиянием театрализованных песенно-танцевальных и цирковых представлений, театр бай си становится своего рода художественной формой будущего китайского театра кукол.

В результате анализа эволюции традиционного китайского театра в Суйскую эпоху можно отметить следующие знаковые моменты:

развитие и усложнение представлений типа бай си;

становление кукольного театра на основе художественной формы бай си;

использование разнообразных декораций и красочных эффектов, впоследствии ушедших из классического китайского театра;

усиление элементов актерской игры, стихии, подражательности, перевоплощения.

Суйская эпоха (VI-VII вв.)

При Танском императорском дворце существует специальная система обучающе-образовательных учреждений, целью которых

При Танском императорском дворце существует специальная система обучающе-образовательных учреждений, целью которых

Помимо названных форм, в Танский период существует еще один вид спектаклей – импровизированные сатирические диалоги, носящие общее название цанъ цзюнъ си. Эти представления строятся в диалоговой форме и разыгрываются в лицах двумя актерами определенных амплуа: цанъ цзюнъ и цан гу. Роль цан гу носит второстепенный характер и заключается в том, чтобы подвести своими репликами цанъ цзюнъ к возможности высказать то или иное суждение по конкретному вопросу, касающемуся чаще всего политической жизни страны или других социально значимых проблем. Цанъ цзюнъ – роль зачинщика смешных, порой нелепых (анекдотических) ситуаций.

Танский период – время рождения в Китае полноценного театра. Уже на ранней стадии развития в нем намечаются те черты, которые закрепляются позднее. В частности, построение спектакля на сочетании нескольких видов искусства, введение вполне устойчивых амплуа. Вместе с тем важно подчеркнуть, что в танском театре еще окончательно не сложилась та единая, устойчивая художественная форма, которая утвердилась в более позднем театре си цюй. Так, в одних видах представлений существует обязательный принцип деление актеров на амплуа, в других же отсутствует. Цанъ цзюнъ си строится в основном на речевых импровизациях, гу цзя бу – на сочетании пения, танца и речевых партий. Однако наличествуют и общие черты. Прежде всего, импровизационный характер пьес. В танских представлениях еще отсутствует развитие сюжета, оно всегда строится на небольшом отдельном эпизоде. Актеры в танских представлениях (в большинстве своем актеры профессионалы) пользуются специальными театральными костюмами, масками (иногда гримом) и реквизитом. Танские маски свидетельствуют о том, что в них уже имеются определенные признаки, характеризующие персонаж: так красный цвет маски символизирует опьянение (Су Чун-лан в пьесе «Та яо нян»). Вероятно, что появление в позднем китайском национальном театре гримов-масок определенного амплуа, отражающих характер героя и смысл повествования, возникает под влиянием масок Танского периода с присущей им гиперболизацией характера персонажа.

Танская эпоха (VII – X вв.)

театральные представления:

-строятся на обязательном сочетании нескольких видов искусств;

-включают определенные, закрепленные амплуа

театральные представления:

-строятся на обязательном сочетании нескольких видов искусств;

-включают определенные, закрепленные амплуа

-носят импровизационный характер;

-используют специальные костюмы, маски, грим.

Сунская эпоха характеризуется целым рядом четких форм театральных представлений, ставших

Сунская эпоха характеризуется целым рядом четких форм театральных представлений, ставших

В каждом представлении принимают участие четыре или пять актеров определенного амплуа:

мо ни (ведущий, выводящий актеров на сцену) – руководит всеми сценическими действиями. Названия амплуа происходит, скорее всего, от слова мо – окончание, поскольку мо ни исполняет во вступлении к пьесе последний сольный танец.

фу цзинъ - представляет собой зачинщиков смешных, порой нелепых ситуаций, их функции являются ролями комического плана.

чжуан дань (переодетый в женщину) – первое женское амплуа в китайском театре. Название, вероятно, объясняется тем, что женские роли в X – XII вв. исполняли только мужчины. В дальнейшем, когда женские роли стали играть актрисы, первая часть названия «чжуан» отпадает и общим названием для всех женских ролей утверждается «дань».

чжуан гу (переодетый в чиновника) – специализируется на изображении государственных служащих, чиновников.

фу мо аналог амплуа цан гу – смешит, веселит, развлекает, подшучивает над всеми.

Наряду с кристаллизацией и закреплением художественной формы театра появляется тенденция к фиксации текстов пьес, авторской интерпретации сюжета. К сожалению, имена первых создателей-сочинителей не дошли до наших дней, но известно, что в период Сунской династии значительное развитие получают сообщества, специализирующиеся на составлении текстов песен и разговорных диалогов, предназначенных для театральных представлений. Они получают название (определение) шу хуэй – общества книжников, формируясь благодаря существенному влиянию народных рассказчиков. Актеры для своих представлений нередко используют сюжеты народных сказителей и разыгрывают их в лицах с привлечением танца, музыки, пения, рассказа. Так многие важные художественные черты театра рождаются из сплава традиционного народного сказа и песенно-танцевального искусства. Следующие закономерности проявляющиеся в процессе становлении спектакля, строящегося на синтезе разнообразных видов художественного творчества заключаются в:

законе построения спектакля не на оригинальной музыке, а на традиционных мелодиях;

утверждении принципа неограниченного перемещения действия в пространстве и во времени;

введении зрителя в заданную обстановку путем устной обрисовки;

развитии китайской драматургии на основе прозаического текста на местном диалекте;

общности тем, сюжетов, излюбленных образов.

Сунская эпоха (X-XIII вв.)

Юаньская эпоха входит в историю литературы и историю театра как «золотой

Юаньская эпоха входит в историю литературы и историю театра как «золотой

Юаньская драма представляет собой качественно новый тип литературных произведений, предназначенных специально для театра. Они отличаются строгой композицией, подчиненной определенным законам. Пьеса состоит из четырех коротких действий, с более дробным делением на акты. Как правило, в представлении присутствуют основные элементы композиции: завязка, развитие действия, кульминация и развязка. Если сюжет пьесы не укладывается в рамки одного четырехактного представления, его делят на большее количество разделов, объединяя общим названием. Примером может служить пьеса Ван Ши-фу «Западный флигель», состоящая из двадцати актов, объединенных в пять четырехактных цза цзюй. Во многих пьесах при постановке к четырем действиям добавляют се цзы – то есть клин, обычно выполняющий функции, с одной стороны, пролога, в котором драматург представляет героев произведения; с другой, – интермедии, дополняющей содержание предшествующей сцены или развивающей важный сюжетный эпизод.

Музыкальной основой юаньской драмы служат популярные мелодии, что и определяет широкую доступность ее музыкального языка. Литературный текст юаньской цза цзюй включает:

-слова к ариям (чан);

-диалоги (бинь) и монологи (бай);

-описание пантомимы (кэ).

Арии занимают главенствующее место, поскольку от них целиком зависит сценический эффект цза цзюй. Их определяющая роль позволяет назвать юаньскую драму, в первую очередь, именно музыкальной драмой. В ариях выражаются чувства, переживания, размышления героев, они исполняются либо главным положительным персонажем – амплуа чжен мо (мужчина), либо главной положительной героиней – амплуа чжен дань (женский образ). Кроме того, в каждом акте от начала до конца свою сольную партию (арию) исполняет только одно действующее лицо, что обусловливает вербальное пояснение «акт героини» или «акт героя». Остальные персонажи принимают непосредственное участие только в диалогах или произносят краткие монологи

Юаньская эпоха (XIII – XIV вв.)

В период Минской династии появляются так называемые местные театры. Наиболее

В период Минской династии появляются так называемые местные театры. Наиболее

В начале творческого самоопределения спектакли состоят преимущественно из коротеньких сценок на сюжеты, взятые из жизни ремесленников и кустарей, или на темы несложных любовных похождений. Для исполнения сценок характерно сочетание арий ведущего солиста с хором. В аристократических кругах подобного рода пьесы считаются вульгарными, а авторы недостойными внимания, поэтому в официальных источниках они не упоминаются, а драматургия театра не сохраняется.

Постепенно в различных районах Китая начинали появляться собственные театры, характерным признаком которых становится использование местных мелодий и песен, доходчивых исполнительских приемов, простых популярных сюжетов. Поэтому об иянском театре можно говорить как об основоположнике, первоисточнике целого большого направления существующих и поныне местных видов китайского традиционного театра.

Второе направление театрального искусства, – куньшаньский театр – в противоположность народному, массовому иянскому являет собой аристократический. Появляется во второй половине минской династии, в период установления в Китае политической стабильности, развития торговли, ремесла, культуры. Аристократия собирает вокруг себя поэтов, музыкантов, художников, актеров. Одним из излюбленных мест отдыха и развлечений знати становится провинция Цзянсу, куда съезжаются многие деятели культуры и искусства. Именно здесь актеры и музыканты создают целое направление, отвечающее вкусам узкого круга зрителей из аристократических слоев общества и ученого сословия.

Среди талантливых актеров этого периода особенно выделяется музыкант, композитор, будущий основатель куньшаньского театра Вэй Лян-фу – (родом из Куньшаня). Используя в качестве основы классические северные и южные мелодии, обогащая их заимствованиями из народных, он создает музыкальную основу куньшаньских спектаклей, традиционные мелодии которых сохраняются до настоящего времени. Небезынтересен факт владения куньшаньской вокальной школой и знанием классических куньшаньских мелодий в качестве ведущего показателя высочайшей музыкальной и вокальной культуры современного актера театра пекинской музыкальной драмы.

Минская эпоха (XIV – XVII вв.)

Куньшаньской вокальная школа требует от певца безупречного владения виртуозной техникой,

Куньшаньской вокальная школа требует от певца безупречного владения виртуозной техникой,

Цинская эпоха (XVII в. – 1911 г.)

В период правления династии

Цинская эпоха (XVII в. – 1911 г.)

В период правления династии

Нестабильность экономического, политического, культурного положения Китая конца XIX – начала

Нестабильность экономического, политического, культурного положения Китая конца XIX – начала

После создания Китайской Народной Республики (КНР) в системе Министерства культуры учреждается специальный орган, ведающий вопросами театра. Реформа, проводимая им в этот период, предусматривает ряд мероприятий, направленных на превращение традиционного театра в народный: упорядочить и пополнить репертуар; убрать трюки и развить реалистические традиции в актерской игре; в связи с этими положениями упорядочивается язык, выправляется трактовка образов и исторических событий.

Движение за реформу классической драмы имеет три показателя:

-оценка и переработка (в некоторых случаях) старых пьес, составляющих важную часть классического наследия в китайской национальной драматургии:

- тщательное изучение традиций и специфики народного театра как источника инновационных форм;

-создание оригинальных пьес, не только сохраняющих особенности национальной формы, но развивающих и преобразующих ее.

Эпоха XX века.

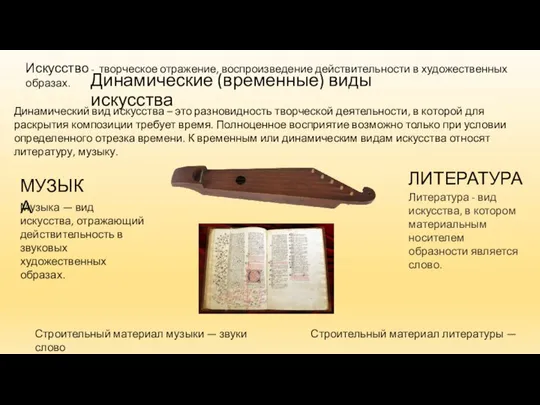

Динамические (временные) виды искусства

Динамические (временные) виды искусства Цветок Жизни

Цветок Жизни Анти-пустота

Анти-пустота Золотой век русской культуры

Золотой век русской культуры Изобразительное искусство

Изобразительное искусство Народные художественные ремесла ( работа с берестой)

Народные художественные ремесла ( работа с берестой) Valentines day around the world teacher switcher

Valentines day around the world teacher switcher Съемка цветов в домашних условиях

Съемка цветов в домашних условиях Техника сцены

Техника сцены La naissance du portrait

La naissance du portrait Архитектурные достижения Древнего Рима

Архитектурные достижения Древнего Рима Всемирный день книги и авторского права

Всемирный день книги и авторского права Народная чувашская культура

Народная чувашская культура Пленэрная живопись

Пленэрная живопись Витраж в Католической церкви

Витраж в Католической церкви Арт- Кластер

Арт- Кластер Беггров Александр Карлович - художник-передвижник

Беггров Александр Карлович - художник-передвижник Фильмы. Интеллектуальная игра

Фильмы. Интеллектуальная игра Мифологический жанр в творчестве Рубенса

Мифологический жанр в творчестве Рубенса Путешествие автостопом: бесплатно, безопасно, интересно

Путешествие автостопом: бесплатно, безопасно, интересно Третьяковская галерея

Третьяковская галерея Введение в документальное кино. История документального кино. Форма и содержание фильма. Типология документального кино

Введение в документальное кино. История документального кино. Форма и содержание фильма. Типология документального кино Мужской стиль

Мужской стиль Конструкция головы человека и ее основные пропорции

Конструкция головы человека и ее основные пропорции rozhdestvo_-

rozhdestvo_- Алхимия как феномен культуры

Алхимия как феномен культуры Федотов Павел Андреевич

Федотов Павел Андреевич Как правильно фотографироваться. Советы для начинающих моделей

Как правильно фотографироваться. Советы для начинающих моделей