- Главная

- Литература

- Александр Исаевич Солженицын

Содержание

- 2. Жизнь и творчество Александр Исаевич Солженицын родился в 1918 году в Кисловодске; отец его происходил из

- 3. Художественные особенности повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича»

- 4. «Один день Ивана Денисовича» - это первое опубликованное произведение Александра Солженицына, принёсшее ему мировую известность. Тематика

- 5. Повесть начинается со слов: «В пять часов утра, как всегда, пробило подъём — молотком об рельс

- 6. Художественные особенности повести Солженицына «Матренин двор»

- 7. «Матренин двор» — второй из опубликованных в журнале «Новый мир» рассказов Александра Солженицына. Авторское название «Не

- 8. В рассказе «Матренин двор» автор передает свое горькое горе о погибшей женщине. Изображает жизнь русского села

- 9. В этом произведение автор поднимает проблему добра и зла в жизни, о том, как свет доброты

- 11. Скачать презентацию

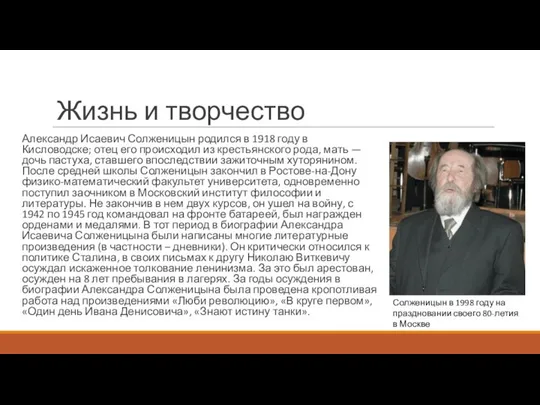

Жизнь и творчество

Александр Исаевич Солженицын родился в 1918 году в Кисловодске;

Жизнь и творчество

Александр Исаевич Солженицын родился в 1918 году в Кисловодске;

Солженицын в 1998 году на праздновании своего 80-летия в Москве

Художественные особенности повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича»

Художественные особенности повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича»

«Один день Ивана Денисовича» - это первое опубликованное произведение Александра Солженицына, принёсшее

«Один день Ивана Денисовича» - это первое опубликованное произведение Александра Солженицына, принёсшее

«Просто был такой лагерный день, тяжёлая работа, я таскал носилки с напарником и подумал, как нужно бы описать весь лагерный мир — одним днём. Конечно, можно описать вот свои десять лет лагеря, там всю историю лагерей, — а достаточно в одном дне всё собрать, как по осколочкам, достаточно описать только один день одного среднего, ничем не примечательного человека с утра и до вечера. И будет всё.»

В центре повести – образ простого русского человека, сумевшего выжить и нравственно выстоять в жесточайших условиях лагерной неволи.

Повесть начинается со слов:

«В пять часов утра, как всегда, пробило подъём

Повесть начинается со слов:

«В пять часов утра, как всегда, пробило подъём

и заканчивается словами:

«Прошёл день, ничем не омрачённый, почти счастливый.

Таких дней в его сроке от звонка до звонка было три тысячи шестьсот пятьдесят три.

Из-за високосных годов — три дня лишних набавлялось…»

В произведениях Солженицына огромную идейно-художественную роль играют художественные детали. Среди наиболее выразительных – повторяющееся упоминание о ногах Ивана Денисовича, засунутых в рукав телогрейки: «Он лежал на верху вагонки, с головой накрывшись одеялом и бушлатом, а в телогрейку, в один подвернутый рукав, сунув обе ступни вместе».

Анна Ахматова, прочитав «Один день Ивана Денисовича», сказала Лидии Корнеевне Чуковской:

«Эту повесть обязан прочитать и выучить наизусть — каждый гражданин изо всех двухсот миллионов граждан Советского Союза.»

Художественные особенности повести Солженицына «Матренин двор»

Художественные особенности повести Солженицына «Матренин двор»

«Матренин двор» — второй из опубликованных в журнале «Новый мир» рассказов Александра Солженицына.

«Матренин двор» — второй из опубликованных в журнале «Новый мир» рассказов Александра Солженицына.

В этом произведение автор поднимает проблему добра и зла в жизни, о том, как свет доброты способен побеждать тьму жестокости и жадности, как трудна жизнь праведника. Солженицын обозначит меру праведности, святости, непрерывно возрастающую в одних людях и совершенно недоступную другим. Писатель раскрывает путь к изучению душевного и духовного разлада в русском человеке, а также причины нравственного и вместе с тем социального распада в русской деревне.

В рассказе «Матренин двор» автор передает свое горькое горе о погибшей

В рассказе «Матренин двор» автор передает свое горькое горе о погибшей

«Есть такие прирожденные ангелы, - писал в статье «Раскаяние и самоограничение» писатель, характеризуя Матрену,- они как будто невесомы, они скользят как бы поверх этой жизни, ни сколько в ней не утопая, даже касаясь ли стопами ее поверхности». Каждый из нас встречал таких, их не десятеро и не сто на Россию, это – праведники, мы их видели, удивлялись («чудаки»), пользовались их добром, в хорошие минуты отвечали тем же, они располагают, и тут же погружались опять на нашу обреченную глубину». В образе Матрены А.И. Солженицын воплотил лучшие черты русской женщины. Рассказчик часто любуется ее доброй улыбкой, замечает, что лекарством от всех бед для героини была работа, в которую она с легкостью включалась. Внешне ничем не примечательная, сдержанная, нетребовательная, Матрена оказывается необыкновенным, душевным, чистым, открытым человеком.

Смерть героини — это начало распада, гибели нравственных устоев деревни, которые крепила своей жизнью Матрёна. Она единственная жила в своем мире: устраивала свою жизнь трудом, честностью, добротой и терпением, сохранив свою душу и внутреннюю свободу. Но Матрёна умирает и “погибает” вся деревня: “Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село. Ни город. Ни вся земля наша”.

«Ключи от счастья женского потеряны, заброшены у Бога самого…»

В этом произведение автор поднимает проблему добра и зла в жизни,

В этом произведение автор поднимает проблему добра и зла в жизни,

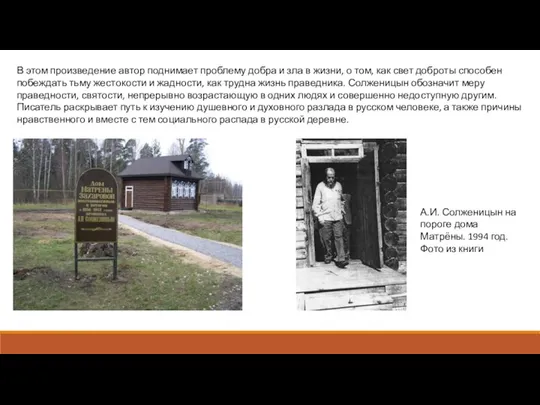

А.И. Солженицын на пороге дома Матрёны. 1994 год. Фото из книги

Образ Кутузова в романе Война и мир

Образ Кутузова в романе Война и мир Викторина – загадка. Для самых маленьких

Викторина – загадка. Для самых маленьких 1. Какова специальность Д.Дефо? 2. Почему Д.Дефо не стал священником? 3. За что Д.Дефо посадили в тюрьму и выставляли к позорному столб

1. Какова специальность Д.Дефо? 2. Почему Д.Дефо не стал священником? 3. За что Д.Дефо посадили в тюрьму и выставляли к позорному столб Певец печали и радостей народных 200 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова (1821-1877)

Певец печали и радостей народных 200 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова (1821-1877) Виктор Цой

Виктор Цой Тема урока Нравственные проблемы в повести А.С.Пушкина «Станционный смотритель»

Тема урока Нравственные проблемы в повести А.С.Пушкина «Станционный смотритель» Презентация к уроку чтения. по творчеству А.С. Пушкина в 3 классе.

Презентация к уроку чтения. по творчеству А.С. Пушкина в 3 классе.  Александр Николаевич Островский (1823 -1886г.г.) Моя задача - служить русскому драматическому искусству. Другие имеют школы, академии, высокое покровительство, меценатов… У русского драматического театра один только я. Я - все: и академия, и меценат,

Александр Николаевич Островский (1823 -1886г.г.) Моя задача - служить русскому драматическому искусству. Другие имеют школы, академии, высокое покровительство, меценатов… У русского драматического театра один только я. Я - все: и академия, и меценат,  Дидактический материал к изучении поэмы А.С.Пушкина «Полтава» 7 класс Т.Н.Зинович

Дидактический материал к изучении поэмы А.С.Пушкина «Полтава» 7 класс Т.Н.Зинович Қадыр Мырза Әли

Қадыр Мырза Әли Подготовила: Ученица 8 класса Молчанова Дарья Преподаватель: Никульшина В.А

Подготовила: Ученица 8 класса Молчанова Дарья Преподаватель: Никульшина В.А Борис Андреевич Богатков

Борис Андреевич Богатков Муниципальное казённое учреждение «Канеловская поселенческая библиотека» Канеловского сельского поселения Староминского райо

Муниципальное казённое учреждение «Канеловская поселенческая библиотека» Канеловского сельского поселения Староминского райо Виртуальная книжная выставка по творчеству С.П. Антонова

Виртуальная книжная выставка по творчеству С.П. Антонова Бородинская битва на страницах романа "Война и мир» Барабанов Максим класс 10-1 ГБОУ №1828 «Сабурово»

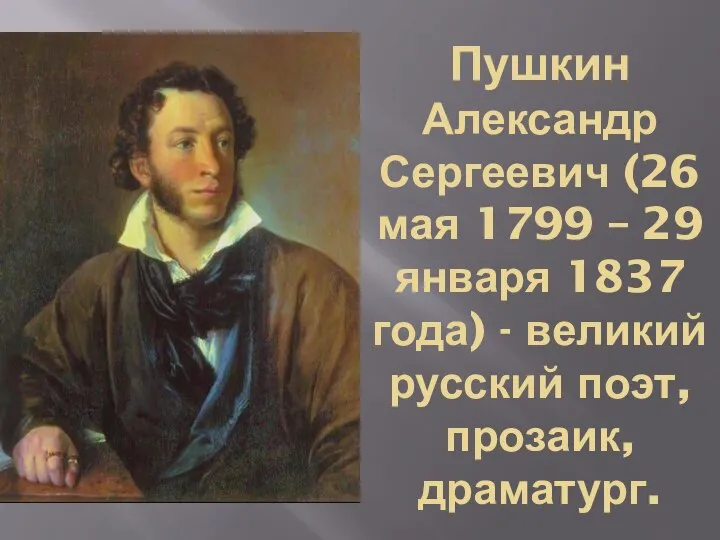

Бородинская битва на страницах романа "Война и мир» Барабанов Максим класс 10-1 ГБОУ №1828 «Сабурово» Пушкин Александр Сергеевич (26 мая 1799 – 29 января 1837 года)

Пушкин Александр Сергеевич (26 мая 1799 – 29 января 1837 года) Проект Путь к сотворчеству учителя и ученика на уроках литературы

Проект Путь к сотворчеству учителя и ученика на уроках литературы Презентация на тему Григорий Распутин

Презентация на тему Григорий Распутин  Обзор литературы для тех, кто пойдёт в 9-й класс

Обзор литературы для тех, кто пойдёт в 9-й класс Всемирный день поэзи

Всемирный день поэзи История создания драмы Гроза

История создания драмы Гроза Сочинение по картине К. Ф. Юона «Мартовское солнце» Урок развития речи в 8 классе. Выполнила Фролова Н.Н.

Сочинение по картине К. Ф. Юона «Мартовское солнце» Урок развития речи в 8 классе. Выполнила Фролова Н.Н. И. Соколов-Микитов. Листопадничек

И. Соколов-Микитов. Листопадничек Предреформенная эпоха в романе Тургенева Отцы и дети

Предреформенная эпоха в романе Тургенева Отцы и дети Подготовка к уроку

Подготовка к уроку Презентация на тему "Поиски правды Григория Мелехова в романе М.А.Шолохова "Тихий Дон"" - скачать презентации по Литерату

Презентация на тему "Поиски правды Григория Мелехова в романе М.А.Шолохова "Тихий Дон"" - скачать презентации по Литерату Роль мифологического и античного сюжетов в раскрытии проблематики повести И.С.Тургенева «Ася»

Роль мифологического и античного сюжетов в раскрытии проблематики повести И.С.Тургенева «Ася» Miss otter Tiddleton-Winsley

Miss otter Tiddleton-Winsley