Содержание

- 2. Основные звенья зубочелюстно-лицевой системы и их функция Зубочелюстно-лицевая система функционирует в результате сложного взаимодействия челюстей, жевательных

- 3. Пародонт — функциональная опорно-удерживающая система, осуществляющая эластическое соединение зуба и альвеолярной кости. Между цементом корня и

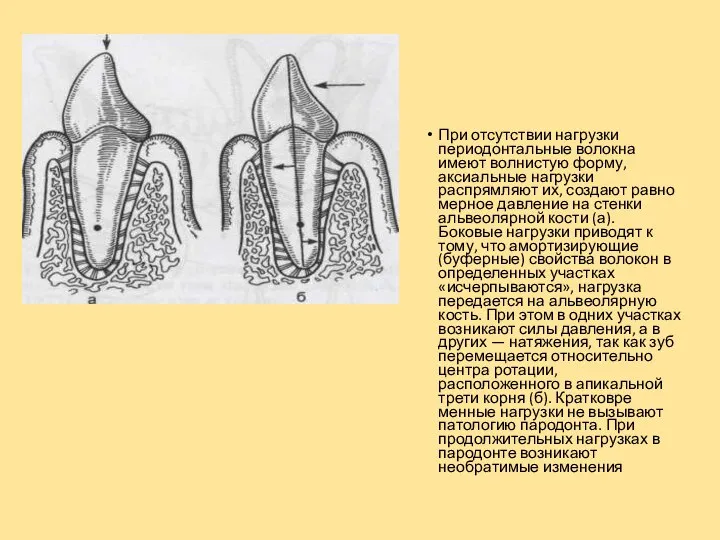

- 4. При отсутствии нагрузки периодонтальные волокна имеют волнистую форму, аксиальные нагрузки распрямляют их, создают равномерное давление на

- 5. Челюсти Основа жевательного аппарата. Как большинство других костей, они состоят из компактного и губчатого вещества, костные

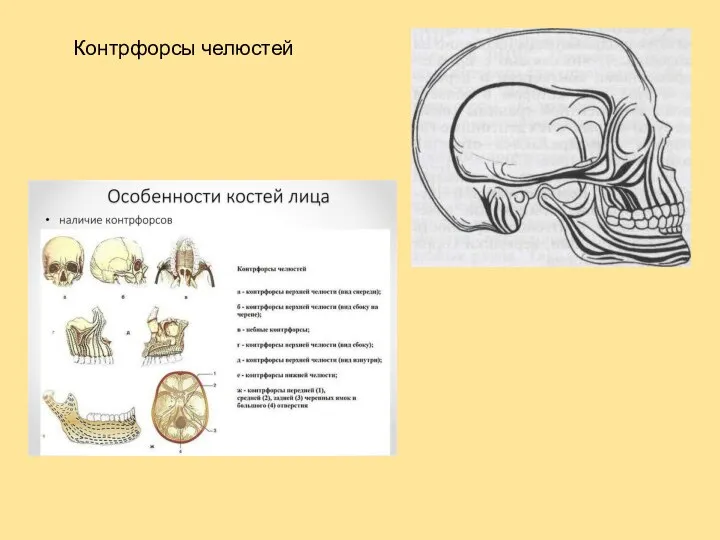

- 6. Контрфорсы челюстей

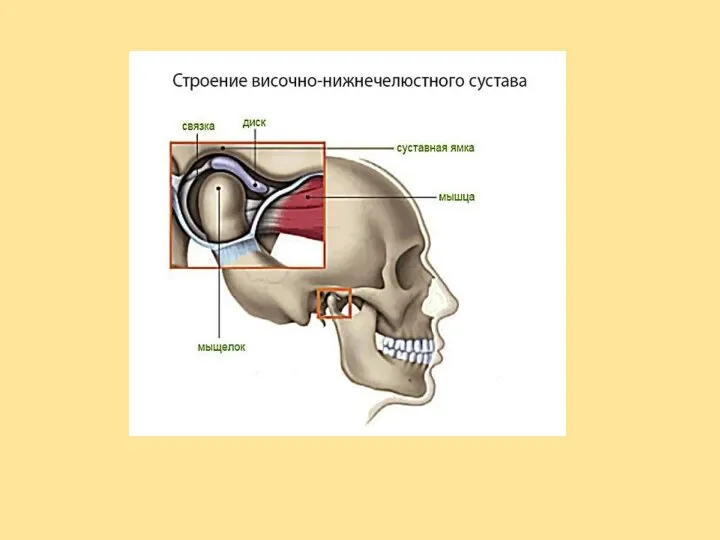

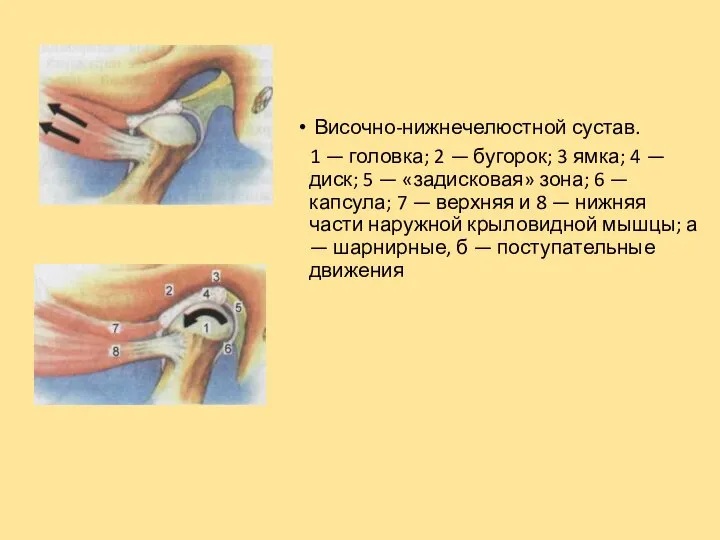

- 8. Височно-нижнечелюстной сустав. 1 — головка; 2 — бугорок; 3 ямка; 4 — диск; 5 — «задисковая»

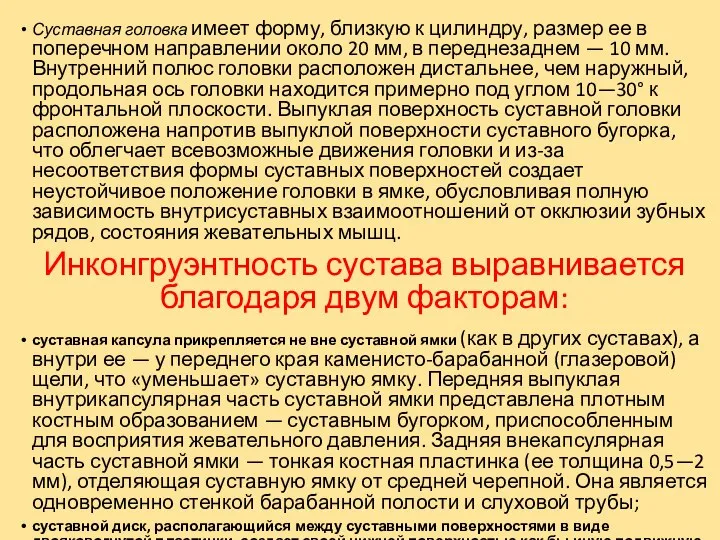

- 9. Суставная головка имеет форму, близкую к цилиндру, размер ее в поперечном направлении около 20 мм, в

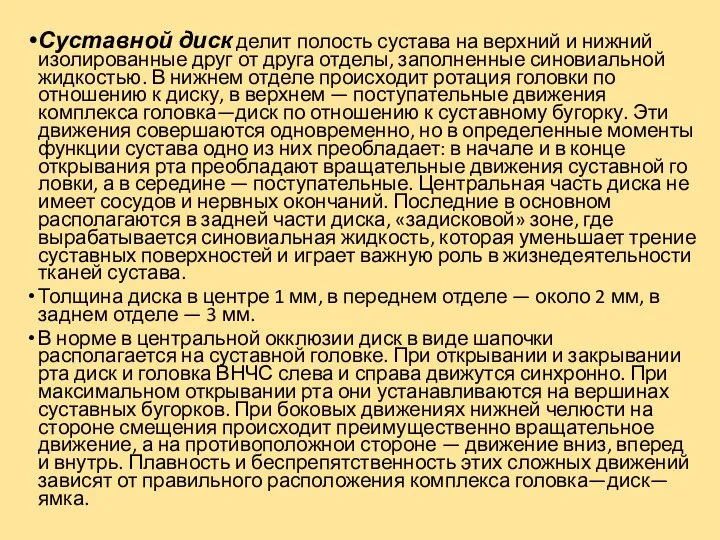

- 10. Суставной диск делит полость сустава на верхний и нижний изолированные друг от друга отделы, заполненные синовиальной

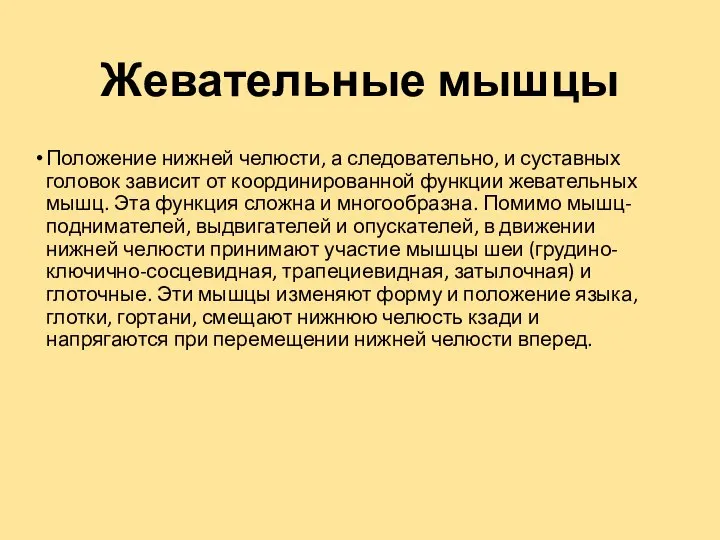

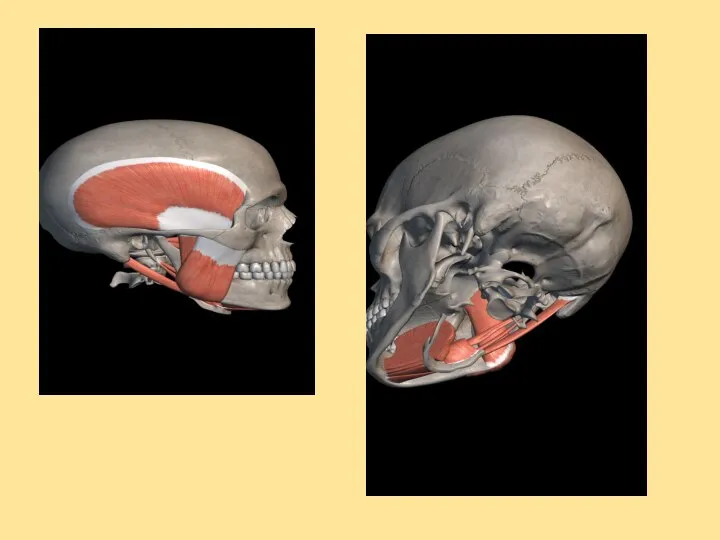

- 11. Жевательные мышцы Положение нижней челюсти, а следовательно, и суставных головок зависит от координированной функции жевательных мышц.

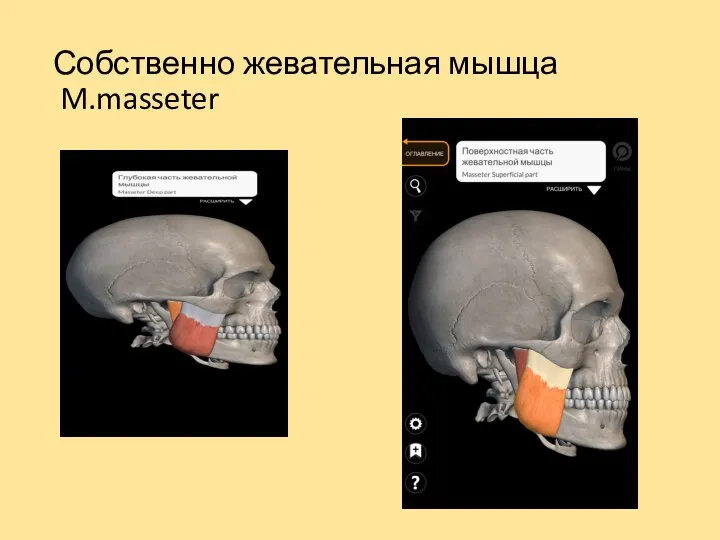

- 13. Собственно жевательная мышца M.masseter

- 14. Собственно жевательная мышца при двустороннем сокращении поднимает нижнюю челюсть. Добавочная функция этой мышцы заключается в том,

- 15. Швейцарские ученые подтвердили существование третьего, ранее неизвестного и неизученного, слоя в жевательной мышце челюсти человека. До

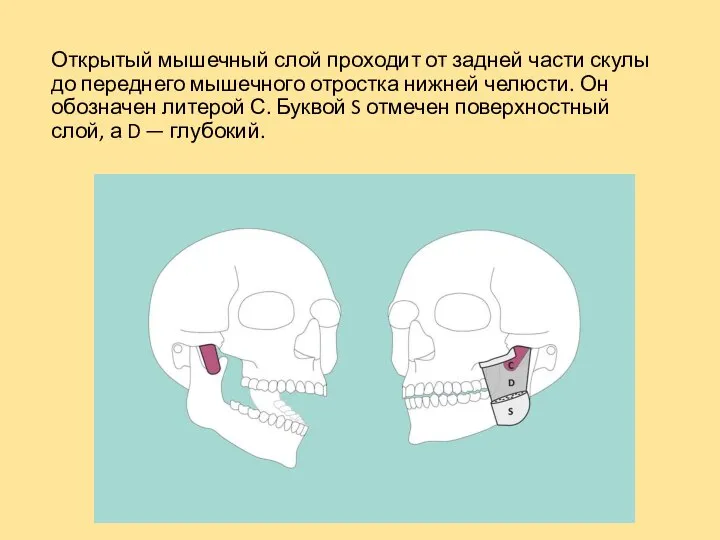

- 16. Открытый мышечный слой проходит от задней части скулы до переднего мышечного отростка нижней челюсти. Он обозначен

- 17. Височная мышца (M.temporalis) Височная мышца не только поднимает нижнюю челюсть, но и перемещает ее кзади (задние

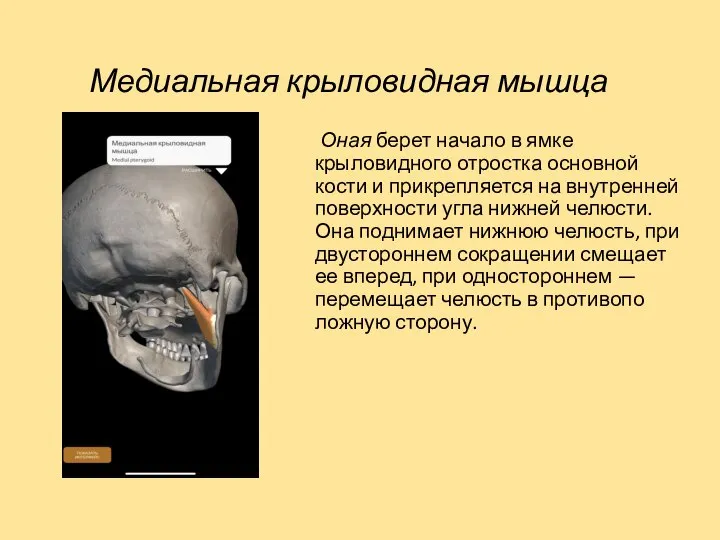

- 18. Медиальная крыловидная мышца Оная берет начало в ямке крыловидного отростка основной кости и прикрепляется на внутренней

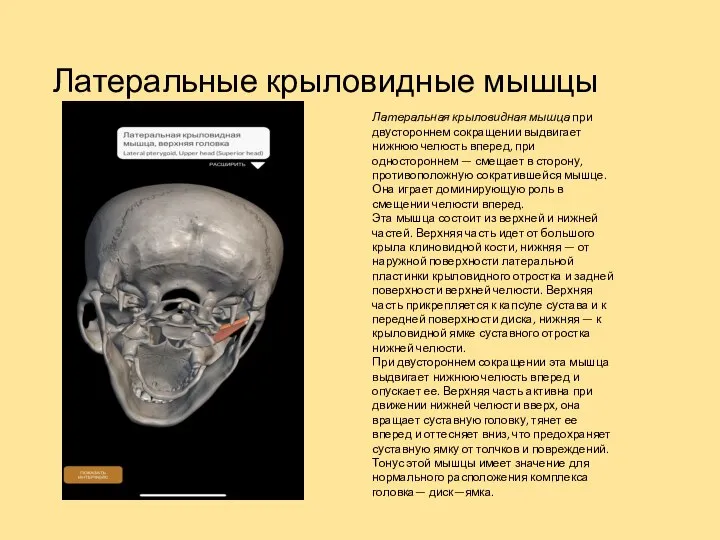

- 19. Латеральные крыловидные мышцы Латеральная крыловидная мышца при двустороннем сокращении выдвигает нижнюю челюсть вперед, при одностороннем —

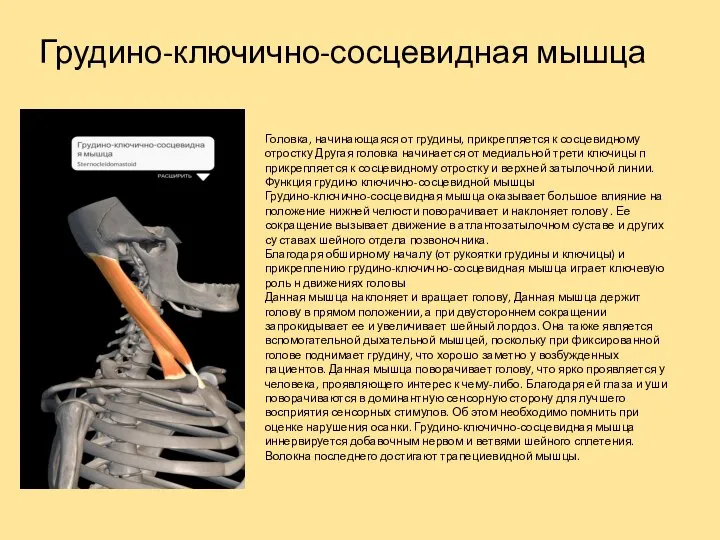

- 20. Грудино-ключично-сосцевидная мышца Головка, начинающаяся от грудины, прикрепляется к сосцевидному отростку Другая головка начинается от медиальной трети

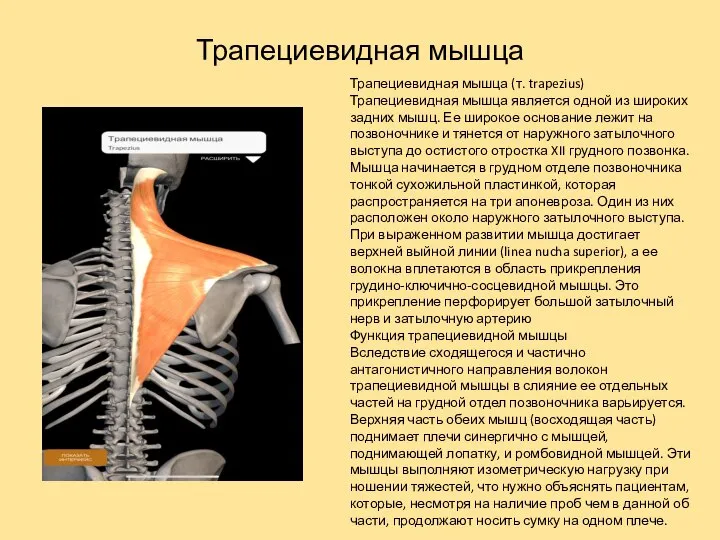

- 21. Трапециевидная мышца Трапециевидная мышца (т. trapezius) Трапециевидная мышца является одной из широких задних мышц. Ее широкое

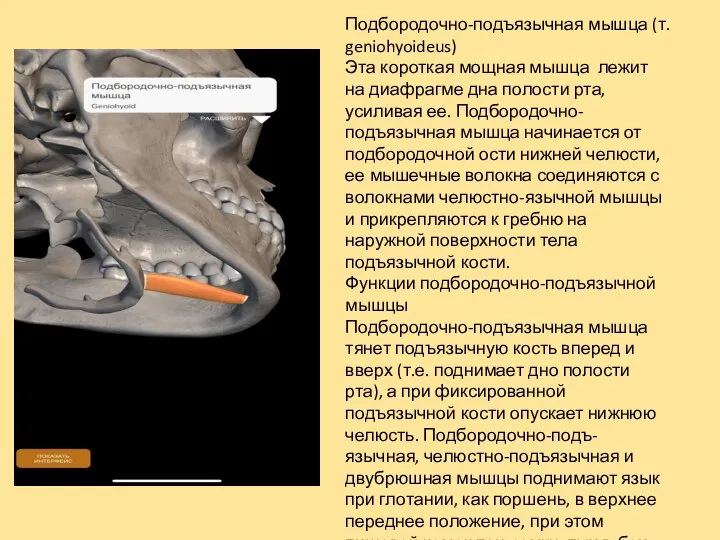

- 22. Подбородочно-подъязычная мышца (т. geniohyoideus) Эта короткая мощная мышца лежит на диафрагме дна полости рта, усиливая ее.

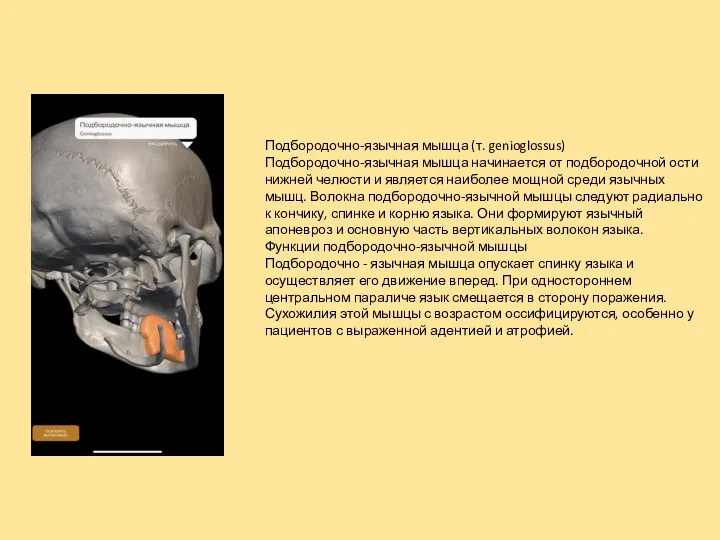

- 23. Подбородочно-язычная мышца (т. genioglossus) Подбородочно-язычная мышца начинается от подбородочной ости нижней челюсти и является наиболее мощной

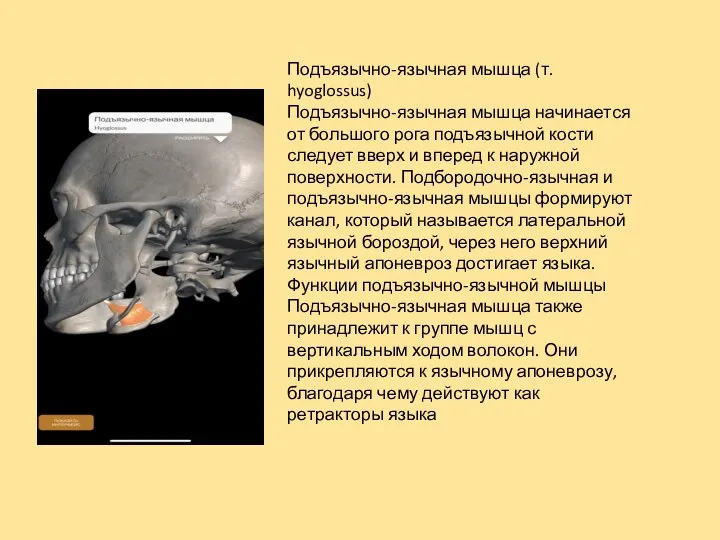

- 24. Подъязычно-язычная мышца (т. hyoglossus) Подъязычно-язычная мышца начинается от большого рога подъязычной кости следует вверх и вперед

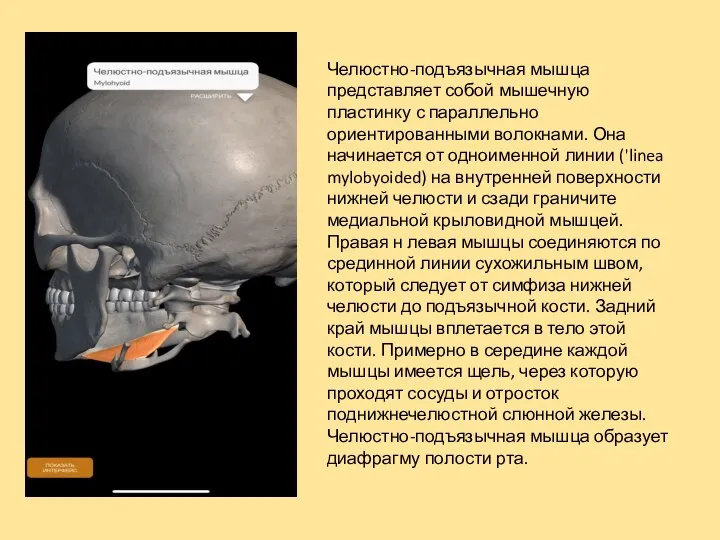

- 25. Челюстно-подъязычная мышца представляет собой мышечную пластинку с параллельно ориентированными волокнами. Она начинается от одноименной линии ('linea

- 26. Связочный аппарат ВНЧС

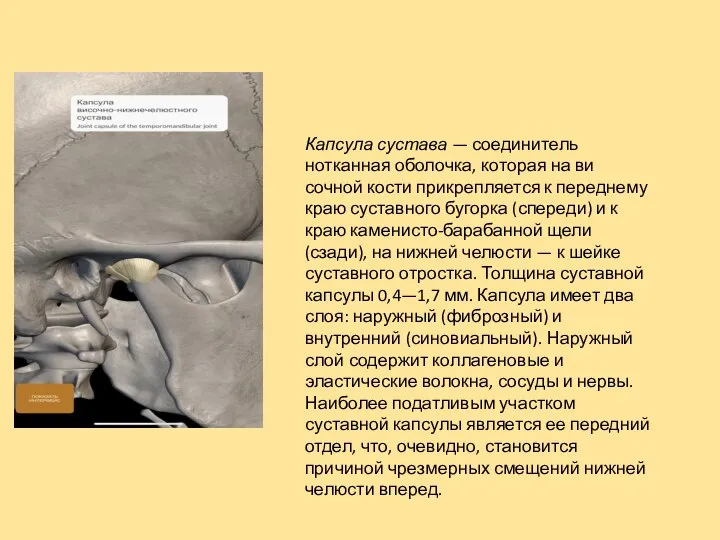

- 27. Капсула сустава — соединительнотканная оболочка, которая на височной кости прикрепляется к переднему краю суставного бугорка (спереди)

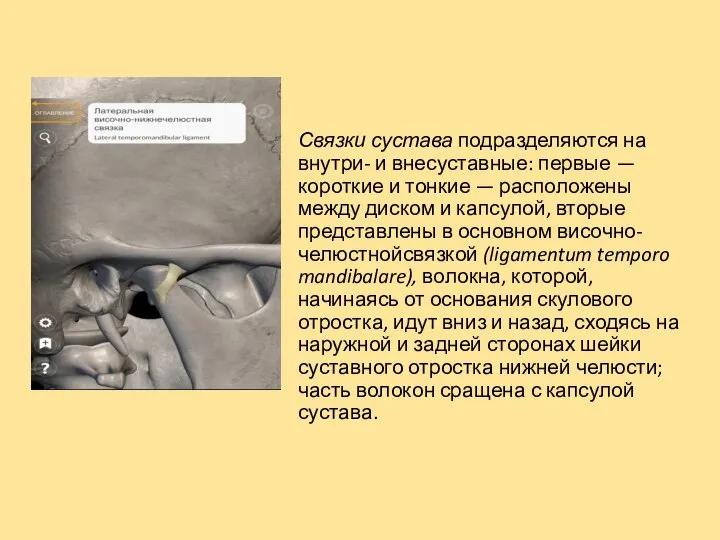

- 28. Связки сустава подразделяются на внутри- и внесуставные: первые — короткие и тонкие — расположены между диском

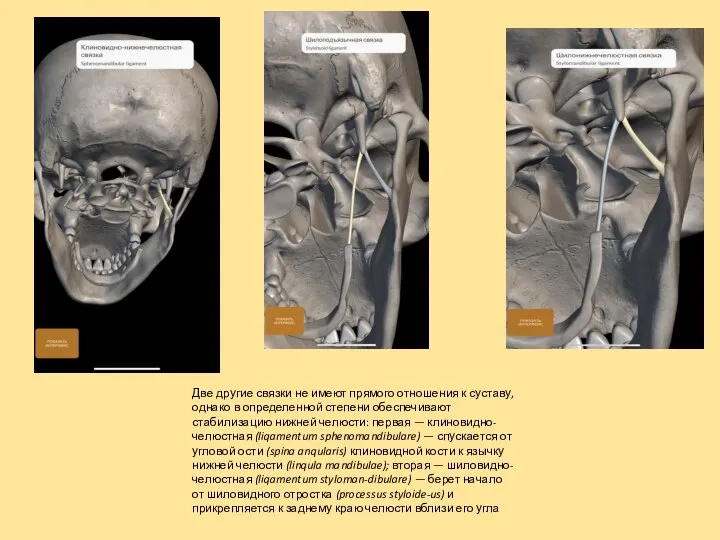

- 29. Две другие связки не имеют прямого отношения к суставу, однако в определенной степени обеспечивают стабилизацию нижней

- 31. Скачать презентацию

Заболевания ротовой полости, вызванные микроорганизмами

Заболевания ротовой полости, вызванные микроорганизмами Заболевания кожи собак

Заболевания кожи собак Стернальная пункция

Стернальная пункция Оказание первой доврачебной помощи

Оказание первой доврачебной помощи Кожные болезни у детей, аллергии. ЛК №6

Кожные болезни у детей, аллергии. ЛК №6 Заболевания хрусталика

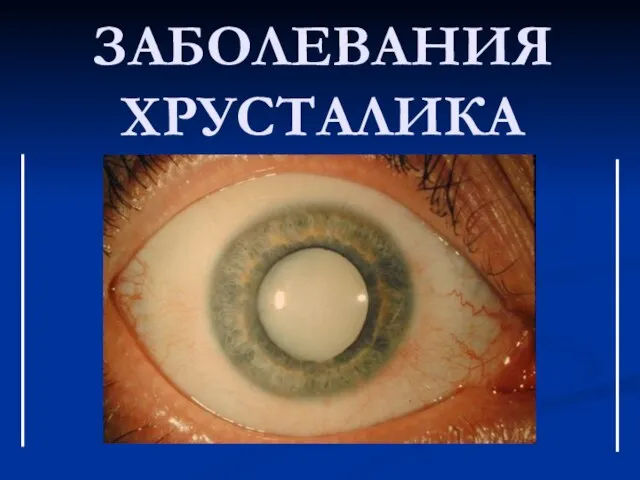

Заболевания хрусталика Всё, что вы хотели знать о сертификатах на препараты

Всё, что вы хотели знать о сертификатах на препараты Особенности ведение больных детей с заболеванием почек. Показание к госпитализации .Ранняя клинико-лабораторная диагностика

Особенности ведение больных детей с заболеванием почек. Показание к госпитализации .Ранняя клинико-лабораторная диагностика zanyatie_litsevoy_otdel

zanyatie_litsevoy_otdel Жыныс мүшелерінің даму ақаулары

Жыныс мүшелерінің даму ақаулары Кафедра госпитальной хирургии

Кафедра госпитальной хирургии Органы нервной системы. Спинной и головной мозг. Рефлекторные дуги. Гистология

Органы нервной системы. Спинной и головной мозг. Рефлекторные дуги. Гистология Дифтерия коринобактерия. Микробиология

Дифтерия коринобактерия. Микробиология Брюшина (Peritoneum)

Брюшина (Peritoneum) Влияние музыки на здоровье человека

Влияние музыки на здоровье человека Global Health Risks. Health Statistics and Informatics

Global Health Risks. Health Statistics and Informatics Менингит

Менингит Скажем вирусу стоп

Скажем вирусу стоп Балалар мен жасөспірімдер гигиенасының даму тарихы. (Дәріс 1)

Балалар мен жасөспірімдер гигиенасының даму тарихы. (Дәріс 1) Б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдары

Б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдары Медицинские отходы

Медицинские отходы Вакцинация в гинекологии

Вакцинация в гинекологии ЭТИОЛОГИЯ

ЭТИОЛОГИЯ Методы обследования больных с заболеваниями придатков кожи

Методы обследования больных с заболеваниями придатков кожи Страх и его значение в обеспечении безопасности жизнедеятельности человека. Тема 10

Страх и его значение в обеспечении безопасности жизнедеятельности человека. Тема 10 Генетикалық карталар

Генетикалық карталар СПИД – не случайность!

СПИД – не случайность! Best of ILC 2018. Cirrhosis and complications

Best of ILC 2018. Cirrhosis and complications