Содержание

- 2. Задачи анатомии: Исследование основных этапов развития человека в процессе эволюции; Исследование особенностей строения тела и отдельных

- 3. Связь анатомии с другими науками Анатомия – раздел морфологии, изучающий форму и строение отдельных органов, систем

- 5. МЕТОДЫ АНАТОМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ: антропо- и биометрические вскрытия, распила (заморозки-распила или гистотопографии) наливки или инъекции коррозионный макро-

- 6. Метод препарирования (рассечения)

- 7. Рентгенография

- 8. Томография

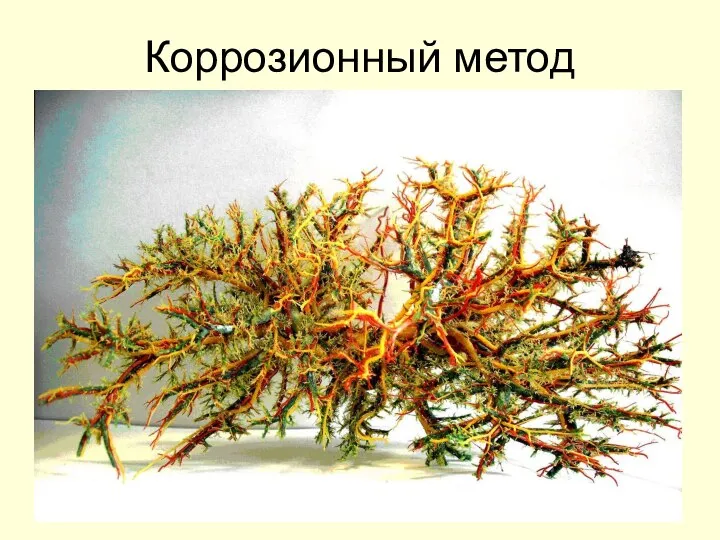

- 9. Коррозионный метод

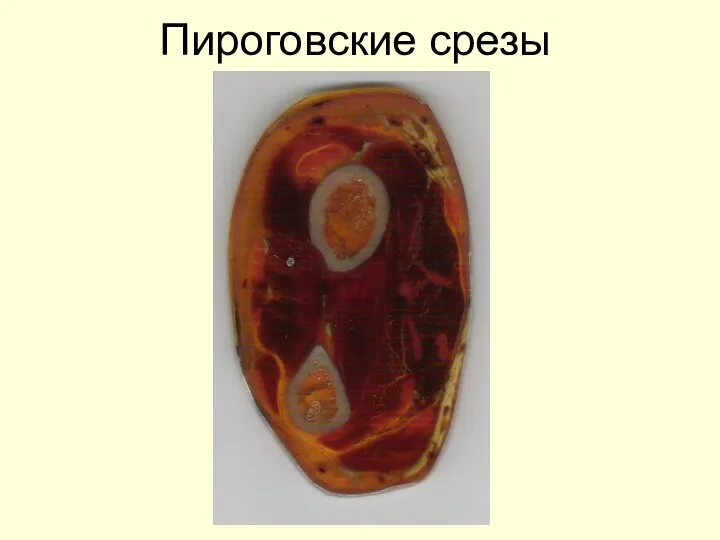

- 10. Пироговские срезы

- 11. Метод графической информации

- 12. Метод пластинации

- 13. Краткая история анатомии: преисторический период анатомия Древнего мира: Древний Египет, Месопотамия, Индия, Греция, эллинистический период, Древний

- 14. Гиппократ (460-377 гг. до н.э.): что основу строения организма составляют четыре «сока»: кровь (sanguis), слизь (phlegma),

- 15. Аристотель (384-323 гг. до н.э.): сделал первую попытку сравнения тела животных и изучения зародыша и явился

- 16. Период эллинизма (Александрийский период) Герофил (fl. 280 BC): «Отец» анатомии. Впервые правильно описал большинство внутренних органов.

- 17. Клавдий (Клариссимус ?) Гален (130 — 201 гг. н.э.). В своих взглядах на организм он одновременно

- 18. Мусульманский Восток Аль Рази (865-925 ): Автор Kitab al-Hawi fi al-tibb (20-ти томный обзор по медицине).

- 19. Абу Али Хусейн ибн Абдаллах ибн Сина (980-1037) - Таджикский философ и врач. Важнейшее научное сочинение

- 20. Леонардо да Винчи (1452-1519), заинтересовавшись анатомией как художник, в дальнейшем увлекся ею как наукой. Леонардо впервые

- 21. Габриэль Фаллопий (1523-1562) дал первое обстоятельное описание развития и строения ряда органов в книге «Анатомические наблюдения».

- 22. Вильям Гарвей (1578-1657). При изучении анатомии Гарвей не ограничивался простым описанием структуры, а подходил с исторической

- 23. Марчелло Мальпигии (1628-1694), сделал много открытий в области микроскопического строения кожи, селезенки, почки и ряда других

- 24. Французский естествоиспытатель Ж.Б. Ламарк (1774-1828) в своем сочинении «Философия зоологии» (1809) одним из первых высказал идею

- 25. Краткая формулировка этого закона была дана немецким естествоиспытателем Эрнстом Геккелем в 1866 г.: Онтогенез есть рекапитуляция

- 26. В 1620 г. — Аптекарский Приказ, а при нем в 1654 г. первая медицинская школа. В

- 27. В 1798 г, была учреждена Санкт-Петербургская медико-хирургическая академия. Кафедру анатомии и физиологии возглавил П.А. Загорский (1764-1846),

- 28. В.М. Бехтерев (1857-1927) расширил учение о локализации функций в коре мозга, углубил рефлекторную теорию и создал

- 29. П.Ф. Лесгафт (1837-1909) широко применял эксперимент, а также призывал к изучению анатомии живого человека и одним

- 30. АНАТОМИЧЕСКАЯ НОМЕНКЛАТУРА (NOMINA ANATOMICA) Список специальных терминов на латинском языке, используемых для обозначения областей тела, органов

- 31. ТИПЫ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА: долихоморфный: узкое, длинное туловище, длинные конечности (астеник) брахиоморфный: короткое, широкое туловище, короткие конечности

- 32. Основные анатомические термины Термины, описывающие положение относительно центра масс и продольной оси тела Абаксиальный (антоним: адаксиальный)

- 33. Термины, описывающие положение относительно основных частей тела Аборальный (антоним: адоральный) — располагающийся на противоположном рту полюсе

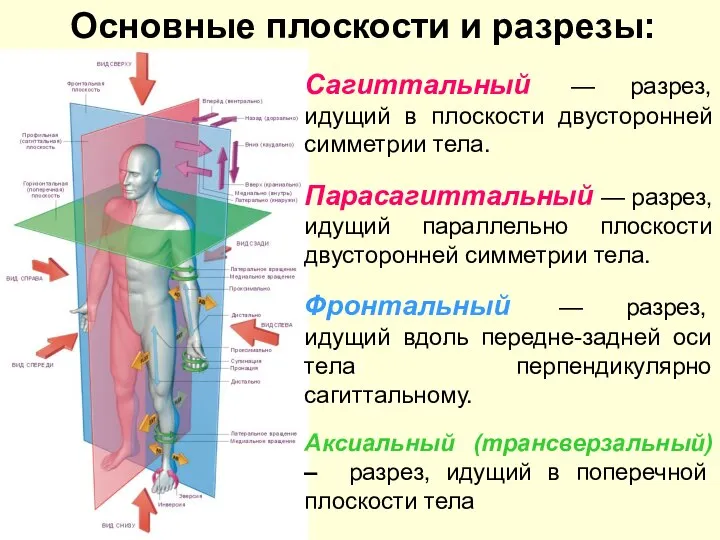

- 34. Сагиттальный — разрез, идущий в плоскости двусторонней симметрии тела. Парасагиттальный — разрез, идущий параллельно плоскости двусторонней

- 35. Правая сторона – dexter, левая – sinister Гомолатеральный, реже ипсилатеральный т.е. расположенный на той же стороне,

- 36. Верхний – superior, соответствует понятию краниальный, Нижний – inferior, — понятию каудальный. Передний – anterior, соответствует

- 37. Обозначение направлений на конечностях Поверхность верхней конечности относительно ладони обозначают термином palmaris — ладонный, а нижней

- 38. Движения Сгибание (flexio) – движение одного из костных рычагов вокруг фронтальной оси, при котором угол между

- 40. Скачать презентацию

Классификация слезозамещающих препаратов

Классификация слезозамещающих препаратов Антагонисты кальция – препараты широкого спектра применения

Антагонисты кальция – препараты широкого спектра применения Анестезия в педиатрической практике

Анестезия в педиатрической практике Острая кишечная непроходимость

Острая кишечная непроходимость Мектепте оқитын кәмлетке толмаған жасөспірімдер арасында жүктіліктің алдын алу

Мектепте оқитын кәмлетке толмаған жасөспірімдер арасында жүктіліктің алдын алу Пищевые токсикоинфекции

Пищевые токсикоинфекции Иммунозаместительная терапия

Иммунозаместительная терапия Профсоюзная путевка

Профсоюзная путевка Особенности сестринского ухода за тяжелобольными и обездвиженными пациентам. (Тема 14)

Особенности сестринского ухода за тяжелобольными и обездвиженными пациентам. (Тема 14) Модель психологического и речевого развития ребёнка раннего возраста

Модель психологического и речевого развития ребёнка раннего возраста Нефротикалық синдром

Нефротикалық синдром Факторный анализ

Факторный анализ Алкоголизм с психологической точки зрения

Алкоголизм с психологической точки зрения Состояния, препятствующие лечению урологического пациента

Состояния, препятствующие лечению урологического пациента Аллергия. Определение понятий антиген и антитело. Классификация аллергических реакций по Джеллу и Кумбсу

Аллергия. Определение понятий антиген и антитело. Классификация аллергических реакций по Джеллу и Кумбсу Основы деловой и публичной коммуникации

Основы деловой и публичной коммуникации Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) Психологиялық салалар

Психологиялық салалар Родина Baculoviridae

Родина Baculoviridae Этапы развития эстетической хирургии

Этапы развития эстетической хирургии Кожный шов

Кожный шов Холтерлік мониторлау. Көрсетпесі. Жүргізу әдісі. Клиникалық маңызы

Холтерлік мониторлау. Көрсетпесі. Жүргізу әдісі. Клиникалық маңызы Study of the effect of vitamin B12 on the human body

Study of the effect of vitamin B12 on the human body Иіс және дәм сезу талдағыштары

Иіс және дәм сезу талдағыштары Компьютерная игра. Узнаем о вирусных болезнях

Компьютерная игра. Узнаем о вирусных болезнях Экзосомы. Направления исследований экзосом

Экзосомы. Направления исследований экзосом Особенности диеты при анемиях

Особенности диеты при анемиях Шкала Апгар. Система быстрой оценки состояния новорожденного

Шкала Апгар. Система быстрой оценки состояния новорожденного