Содержание

- 2. ПЛАН ЛЕКЦИИ Значение костно-мышечной системы Особенности костной системы у детей Строение кости Эмбриональное развитие костной системы

- 3. Значение костно-мышечной системы Костно-мышечная система выполняет опорно-двигательную функцию. Опорная часть –опора, поддержка, возможность передвижения в пространстве,

- 4. Костно-суставная система Костно-суставная система

- 5. Отделы костной системы Череп Плечевой пояс Верхние конечности Грудная клетка Позвоночник Тазовый пояс Нижние конечности

- 6. Химический состав кости Костное вещество состоит из органических (оссеин: коллаген, жир, углеводы) — 1/3 , благодаря

- 7. Значение мышечной системы у детей Поперечно-полосатая. Ф-ция опорно-двигательного аппарата(ходьба, жевание, глотание, дыхание, мимика, термогенез) Сердечная мускулатура-

- 8. Значение мышечной системы у детей Поперечно-полосатая. Ф-ция опорно-двигательного аппарата(ходьба, жевание, глотание, дыхание, мимика, термогенез) Сердечная мускулатура-

- 9. Строение кости Длинные кости имеют вытянутую, трубчатую среднюю часть,называемую диафизом, состоящую из компактного вещества. Внутри диафиза

- 10. Клеточное строение костной ткани Костную ткань образуют остеобласты, выделяя межклеточное вещество и замуровываясь в нем, они

- 11. Клеточное строение костной ткани

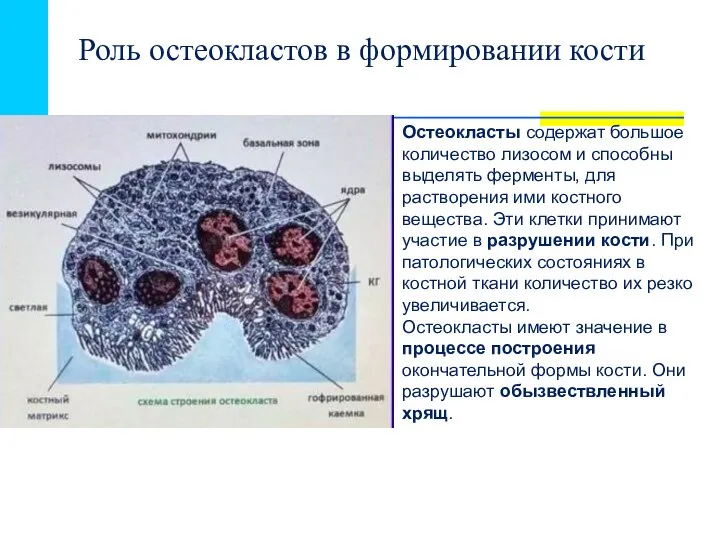

- 12. Роль остеокластов в формировании кости Остеокласты содержат большое количество лизосом и способны выделять ферменты, для растворения

- 13. Процесс окостенения

- 14. Развитие кости у детей

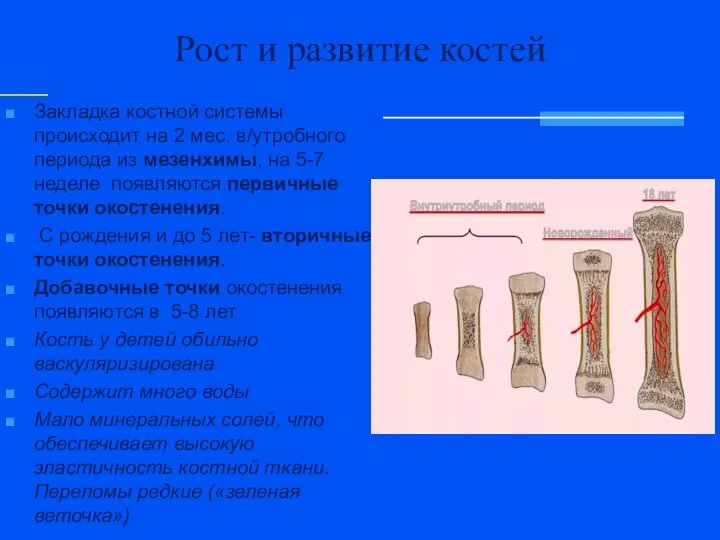

- 15. Рост и развитие костей Закладка костной системы происходит на 2 мес. в/утробного периода из мезенхимы, на

- 16. Костная система у детей Перелом по типу «зеленой веточки»

- 17. Отделы костной системы. Голова У новорожденного голова больших размеров и имеет округлую форму. Швы черепа в

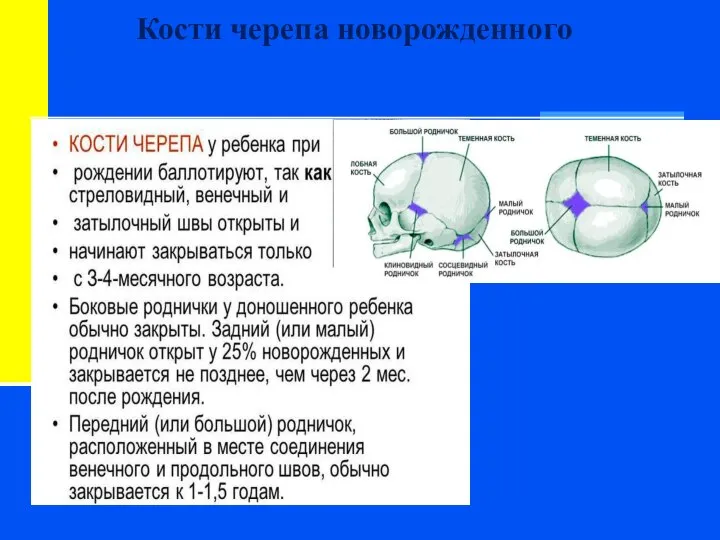

- 18. Кости черепа новорожденного Закладка костной системы закладывается на 2 мес. в/утробного периода из мезенхимы, на 5-7

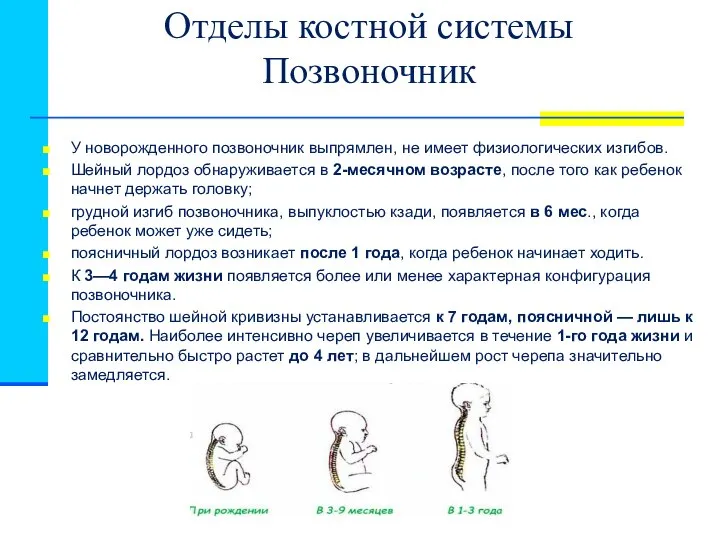

- 19. Отделы костной системы Позвоночник У новорожденного позвоночник выпрямлен, не имеет физиологических изгибов. Шейный лордоз обнаруживается в

- 20. Отделы костной системы Позвоночник Рост позвоночника в длину происходит неравномерно: особенно интенсивно до половой зрелости (у

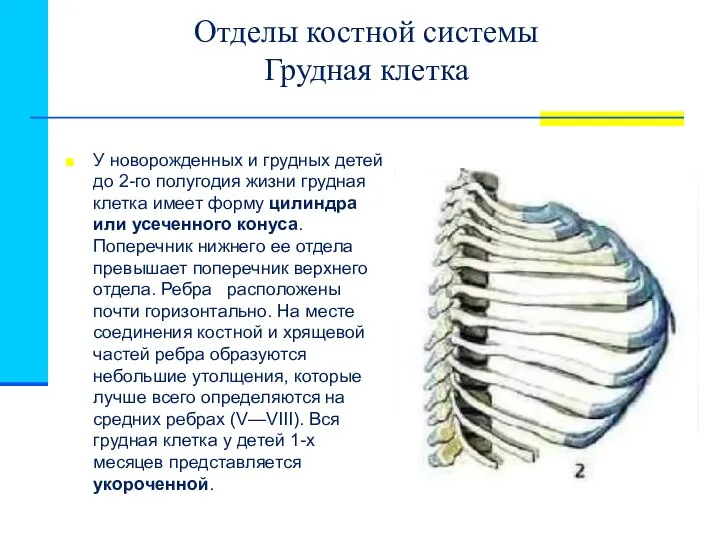

- 21. Отделы костной системы Грудная клетка У новорожденных и грудных детей до 2-го полугодия жизни грудная клетка

- 22. Костная система у детей. Грудная клетка С конца 1-го или с начала 2-го года жизни грудная

- 23. Костная система у детей Грудная клетка взрослого человека

- 24. Строение сустава

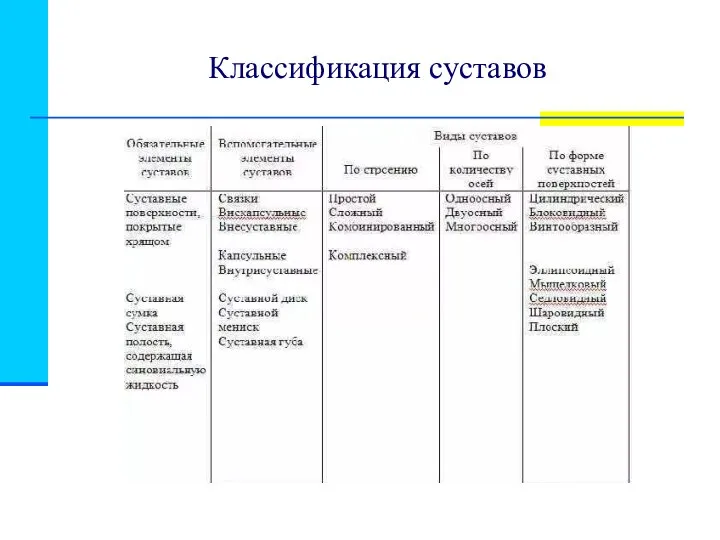

- 25. Классификация суставов

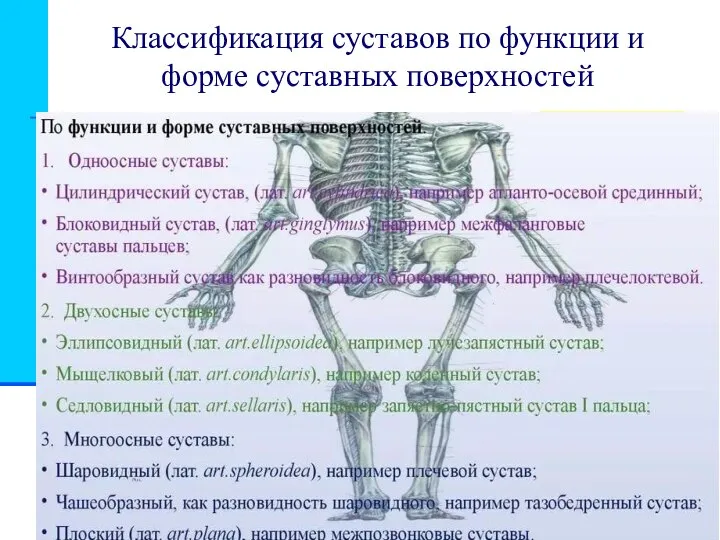

- 26. Классификация суставов по функции и форме суставных поверхностей

- 27. Методы исследования костной системы Расспрос: анализ жалоб, анамнеза Объективный осмотр: осмотр всех отделов пальпация, перкуссия, аускультация

- 28. Жалобы при поражении костной системы Болевой синдром (артралгии, оссалгии, дорсалгии, цефалгии) Скованности при движении, особенно утром

- 29. Анамнез при поражении костной системы Причины появления жалоб(инфекции, травмы и т.д.) Время появления симптомов Динамика Обращение

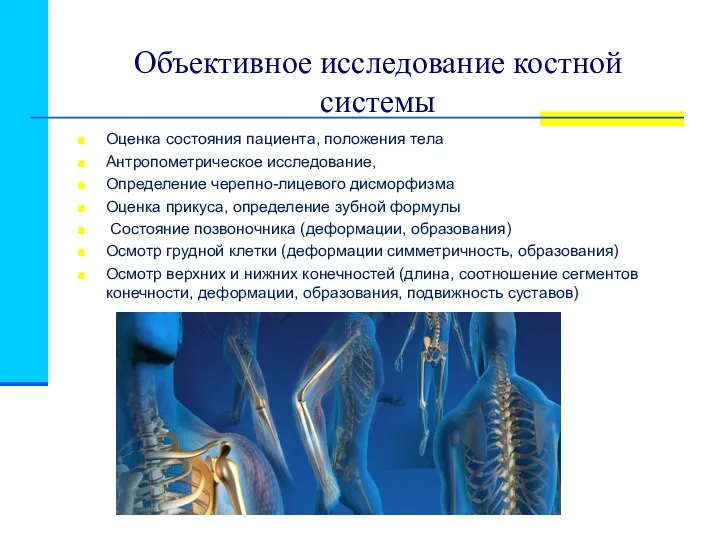

- 30. Объективное исследование костной системы Оценка состояния пациента, положения тела Антропометрическое исследование, Определение черепно-лицевого дисморфизма Оценка прикуса,

- 31. Пальпация костей Пальпация головы позволяет судить о плотности костей черепа, состоянии швов и родничков. определить состояние

- 32. Пальпация ребер

- 33. Пальпация позвоночника Детальный осмотр позвоночника проводится последовательно по отделам, начиная с шейного. Его лучше совмещать с

- 34. Пальпация суставов Используется поверхностная и глубокая пальпация (поверхностной определяют локальную температуру, влажность, болезненность, узелковые образования в

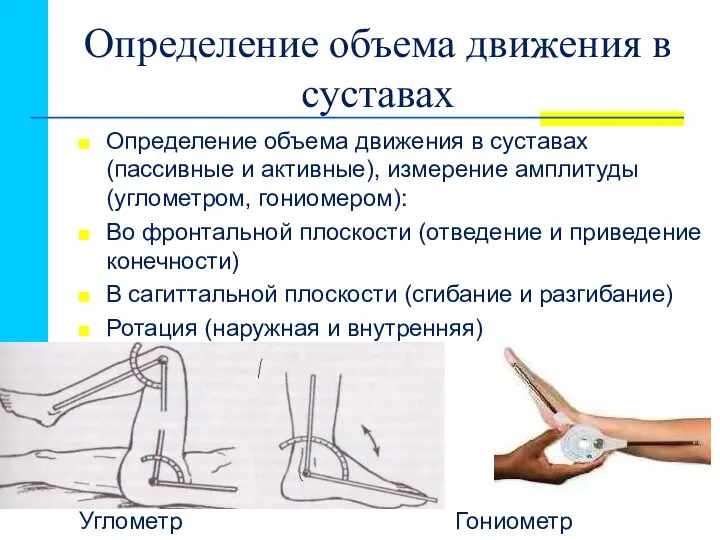

- 35. Определение объема движения в суставах Определение объема движения в суставах (пассивные и активные), измерение амплитуды (углометром,

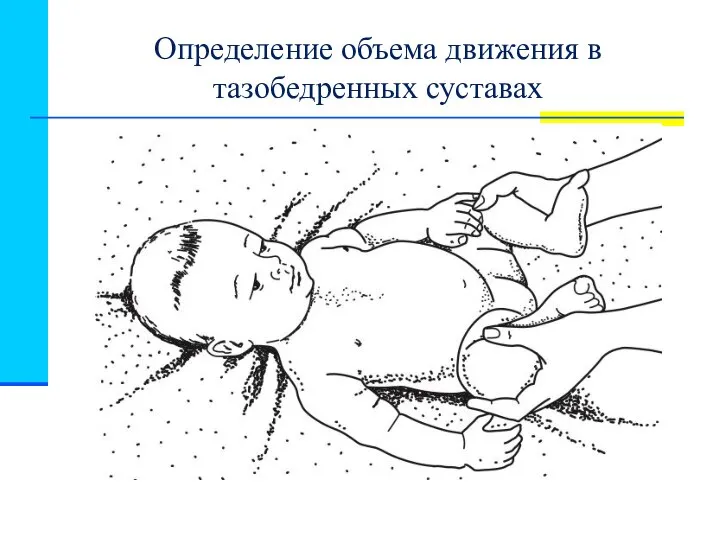

- 36. Определение объема движения в тазобедренных суставах

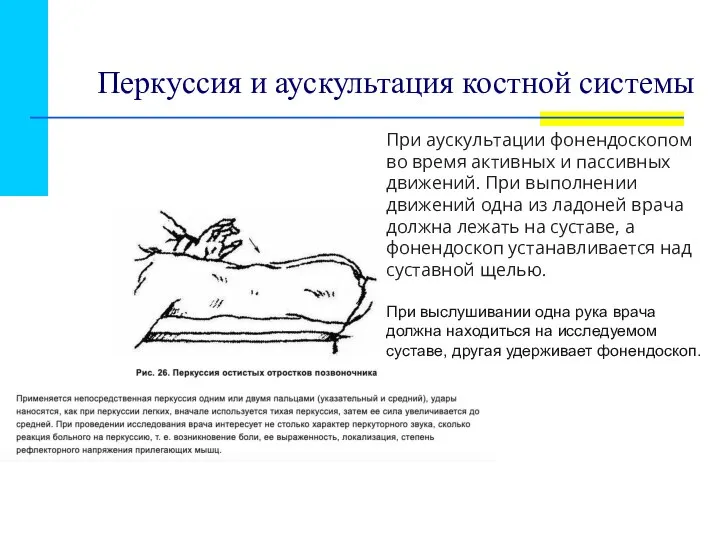

- 37. Перкуссия и аускультация костной системы При аускультации фонендоскопом во время активных и пассивных движений. При выполнении

- 38. Семиотика поражения костной системы На рост и формирование костей существенное влияние оказывают социально-экономические факторы: питание, окружающая

- 39. Деформации черепа

- 40. Признаки микроцефалии Симптомами микроцефалии у детей являются следующие состояния: узкий и скошенный лоб; чрезмерно выступающие надбровные

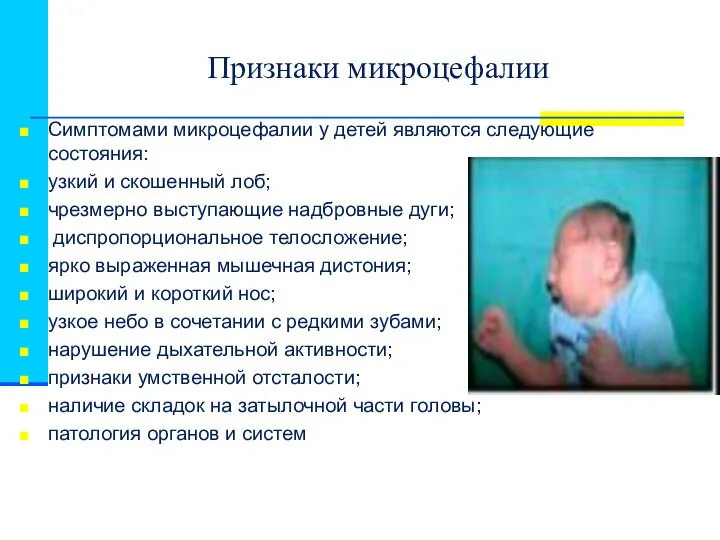

- 41. Признаки гидроцефалии Причины: Внутриутробные инфекции опухоли, родовые травмы, аномалии развития, менингит Признаки: большой размер черепа Выступает

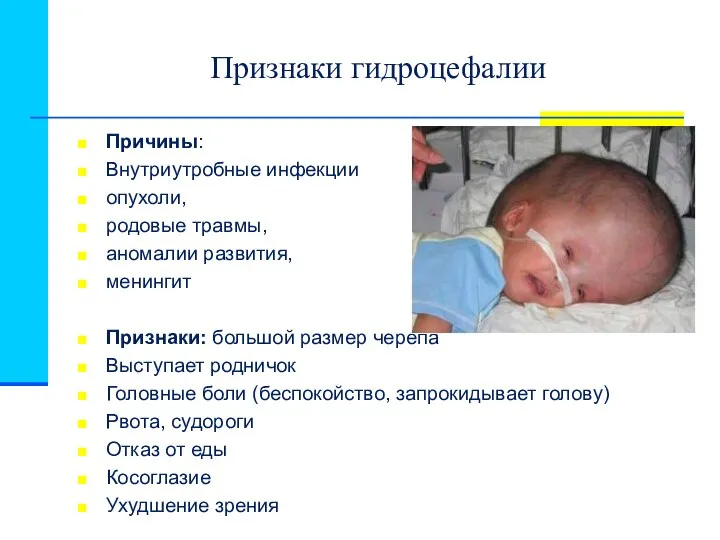

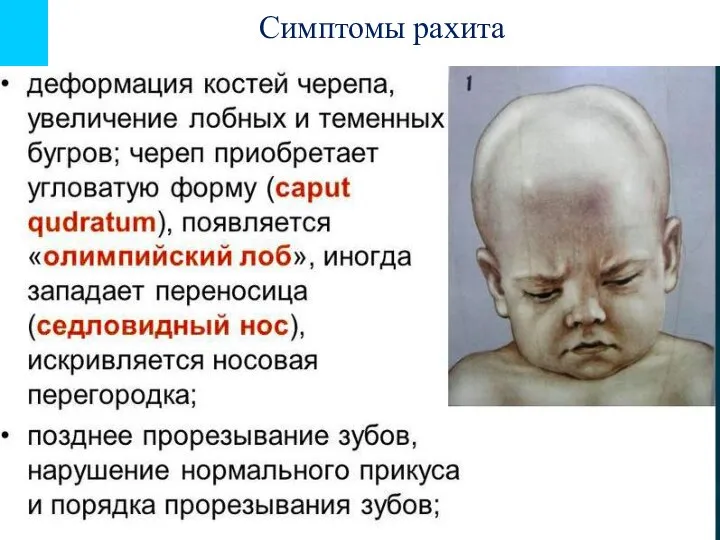

- 42. Симптомы рахита Рахит - нарушение минерализации растущей кости и остеоидной ткани. Клинические проявления обусловлены размягчением костей

- 43. Симптомы рахита Поперечно-полосатая. Ф-ция опорно-двигательного аппарата(ходьба, жевание, глотание, дыхание, мимика, термогенез) Сердечная мускулатура- ф-ция ССС Гл.-мышечная

- 44. Изменения костной системы при рахите Реберные четки Деформация черепа Облысение затылка Браслеты

- 45. Деформация нижних конечностей

- 46. Зубочелюстные особенности Первые зубы прорезываются в 6-7 мес. К году 8 зубов. К 20-30 мес. прорезываются

- 47. Порядок прорезывания зубов у детей

- 48. Зубочелюстные особенности Аномалии зубного ряда – патологическое состояние, при котором наблюдаются отклонения целого ряда или нескольких

- 49. Зубочелюстные особенности Микрогнатия (уменьшение размеров верхней и нижней челюсти) Высокое нёбо, Гиподентия, макродентия, микродентия, гипердонтия гипоплазия

- 50. Вредные привычки и формирование зубночелюстных аномалий Длительное применение у ребенка соски, то есть пустышки. Рекомендуется постепенно

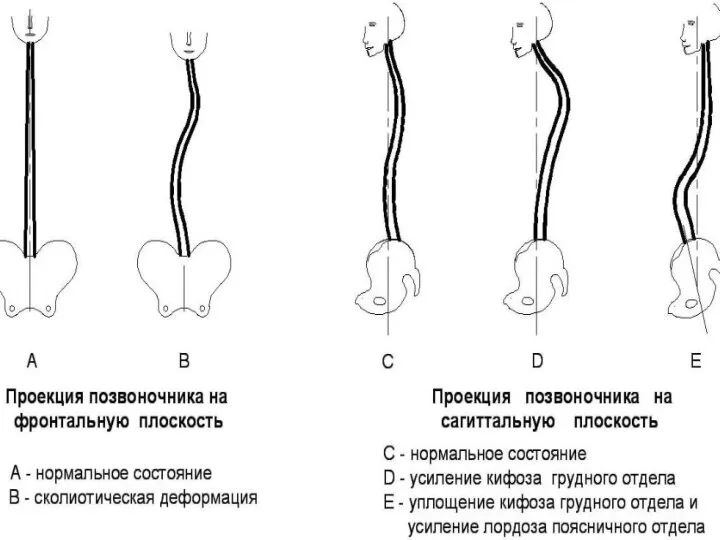

- 51. Нарушение осанки Синдром нарушения осанки Различают нарушение осанки во фронтальной и в сагиттальной плоскостях. Нарушение осанки

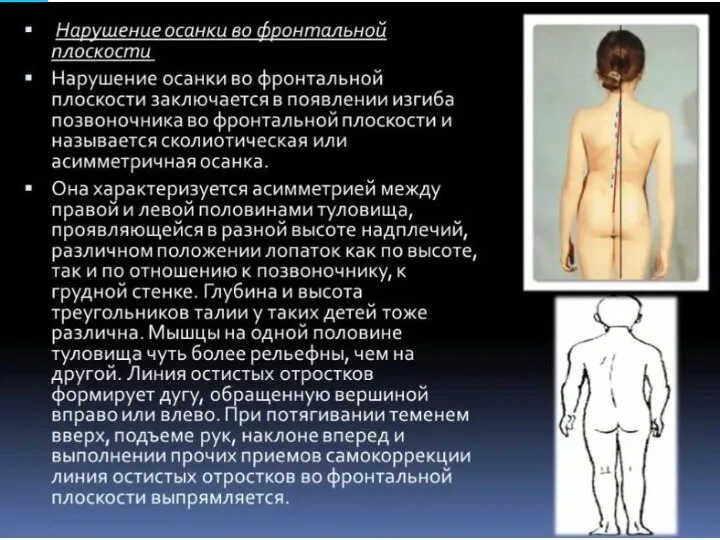

- 52. Симптомы и синдромы поражения костной системы Синдром нарушения осанки Различают нарушение осанки во фронтальной и в

- 53. Симптомы и синдромы поражения костной системы Синдром нарушения осанки Различают нарушение осанки во фронтальной и в

- 54. Деформация позвоночника у детей Поперечно-полосатая. Ф-ция опорно-двигательного аппарата(ходьба, жевание, глотание, дыхание, мимика, термогенез) Сердечная мускулатура- ф-ция

- 55. Костно-мышечные изменения имеют важное значение в возникновении патологии кардиореспираторной системы. На фоне торако-диафрагмального синдрома при ДСТ

- 56. Деформация грудной клетки Деформация грудной клетки

- 57. Деформации костей Деформации костей могут быть врождёнными и приобретенными Врождённые дисплазии скелета проявляются деформациями скелета, возникающими

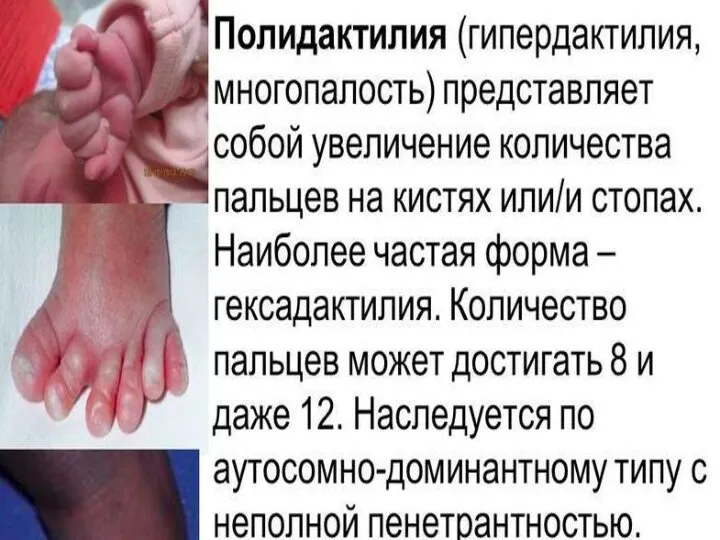

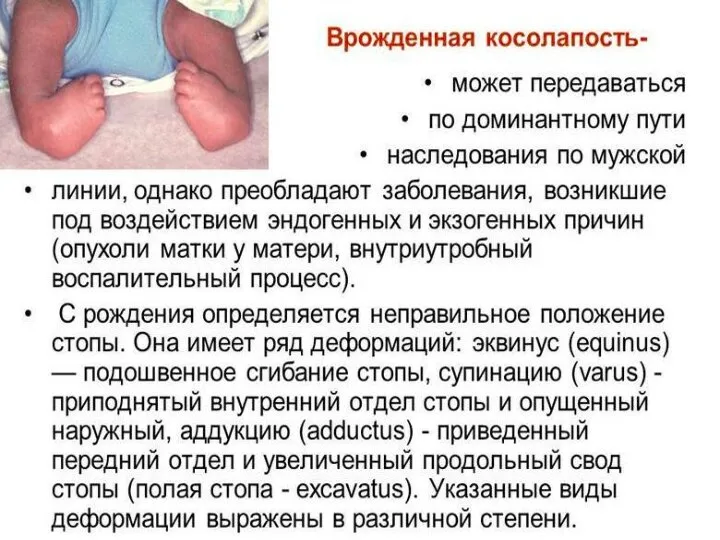

- 58. Врожденная ломкость костей. Несовершенный остеогенез Генетическое заболевание ( аутосомноГенетическое заболевание ( аутосомно-доминантный дефект) возможна и индивидуальная

- 59. Хондродистрофия Системное заболевание, имеющее врожденный характер и связано с нарушением развития хрящевой системы зародыша. Формирование порока

- 60. Симптомы и синдромы поражения костной системы (конечности) -Рахитоподобные заболевания : наличием остеомаляции с характерными костными деформациями,

- 61. Искривление нижних конечностей при синдроме Дебре -де Тони –Фанкони (рахитоподобное заболевание)

- 62. В 1682 г. J. VAN МЕЕKEREN впервые дал описание больного с гипермобильностью суставов

- 63. Значение мышечной системы у детей Поперечно-полосатая. Ф-ция опорно-двигательного аппарата(ходьба, жевание, глотание, дыхание, мимика, термогенез) Сердечная мускулатура-

- 64. Симптомы и синдромы поражения костной системы (конечности) - Болезнь Шляттера (Осгуда-Шляттера) - это один из вариантов

- 65. Значение мышечной системы у детей Поперечно-полосатая. Ф-ция опорно-двигательного аппарата(ходьба, жевание, глотание, дыхание, мимика, термогенез) Сердечная мускулатура-

- 66. Значение мышечной системы у детей Поперечно-полосатая. Ф-ция опорно-двигательного аппарата(ходьба, жевание, глотание, дыхание, мимика, термогенез) Сердечная мускулатура-

- 67. Значение мышечной системы у детей Поперечно-полосатая. Ф-ция опорно-двигательного аппарата(ходьба, жевание, глотание, дыхание, мимика, термогенез) Сердечная мускулатура-

- 68. Деформация, отечность и гиперемия правого коленного сустава Воспаление правого коленного сустава

- 69. Лабораторная диагностика Клинический анализ крови Общий анализ мочи Биохимический анализ крови (протеинограмма, С-реактивный белок, сиаловая кислота,

- 70. Инструментальная диагностика Рентгенография, рентгеновская денситометрия КТ, МРТ, УЗИ; УЗИ-денситометрия (определение минеральной плотности костей) Остеосцинтиграфия Артроскопия, артрография

- 71. Рентгенографическое исследование костной системы

- 72. Сцинтиграфия. УЗИ-денситометрия. Артроскопия. Артрография УЗИ-денситометрия. Артроскопия Артрография

- 73. Роль мышечной системы: Мышцы – активная составляющая опорно-двигательной системы, обеспечивают разнообразные движения ребенка: передвижение тела в

- 74. Внутриутробное развитие мышечной системы: На 3 неделе эмбрионального развития в головном отделе дорзальной мезодермы возникает сегментация

- 75. Мышечная система у детей Мышц по отношению к массе тела у детей значительно меньше, чем у

- 76. Мышечная система у детей У новорождѐнного мышечные волокна расположены рыхло, тонкие,слабые, а мышечный рельеф сглажен ,

- 77. Мышечная ткань: Мышечную ткань разделяют на: поперечнополосатые мышцы скелета; поперечнополосатые мышцы сердца; гладкие мышцы внутренних органов,

- 78. Свойства мышечной ткани: Свойства мышечной ткани: сократимость; возбудимость; проводимость; растяжимость; эластичность.

- 79. Развитие мышечной системы: Гладкая мускулатура возникает из мезенхимы спланхноплевры, примыкающей к энтодермальной закладке кишечной трубки. Сердечная

- 80. Развитие мышечной системы Развитие мышц у детей идет неравномерно. В первую очередь развиваются крупные мышцы плеча,

- 81. Развитие мышечной системы Созревание стволовых структур, в том числе, и ретикулярной формации, отвечающей за мышечный тонус,

- 82. Скелетные мышцы: Мышцы, прикреплённые к скелету, называются скелетными мышцами. Они состоят из поперечно-полосатой мышечной ткани, которая

- 83. Мышечная система. Термогенез У новорожденных (в отличие от взрослых) даже во время сна мышцы не расслабляются.

- 84. Особенности структуры скелетной мускулатуры у детей Структура скелетной мышечной ткани у детей разного возраста имеет ряд

- 85. Гладкая мускулатура: Гладкие мышцы относятся к непроизвольным мышцам, т.е. их сокращение не зависит от воли человека.

- 86. Миокард Сердечная мышца сокращается самопроизвольно, вегетативная нервная система регулирует её работу. Свойства миокарда: автоматизм, возбудимость, сократимость,

- 87. Проводящая система миокарда Проводящая система обеспечивает синхронную работу миокарда, согласованную работу всех отделов сердца. Проводящая система

- 88. Проводящая система миокарда

- 89. Миокард Проводящие кардиомиоциты характеризуются слабым развитием сократительного аппарата, светлой цитоплазмой и крупными ядрами. В клетках нет

- 90. Миокард Секреторные кардиомиоциты находятся в предсердиях, преимущественно в правом; характеризуются отростчатой формой и слабым развитием сократительного

- 91. Обследование мышечной системы. Расспрос: Жалобы: На боли, слабость в конечностях Нарушение походки Снижение двигательной активности Отставание

- 92. Обследование мышечной системы. Расспрос. Анамнез: Указание на связь с каким либо причинным фактором Связь с другими

- 93. Обследование мышечной системы. Осмотр. Проводится в положении стоя в спокойном состоянии, лежа и в движении. Направление

- 94. Симптомы поражения мышечной системы Важнейшими показателями активности мышечной системы является: Мышечный тонус мышечный тонус Мышечная сила

- 95. Выявление симптомов поражения мышечной системы при омотре Кривошея Асимметрия мышц голени

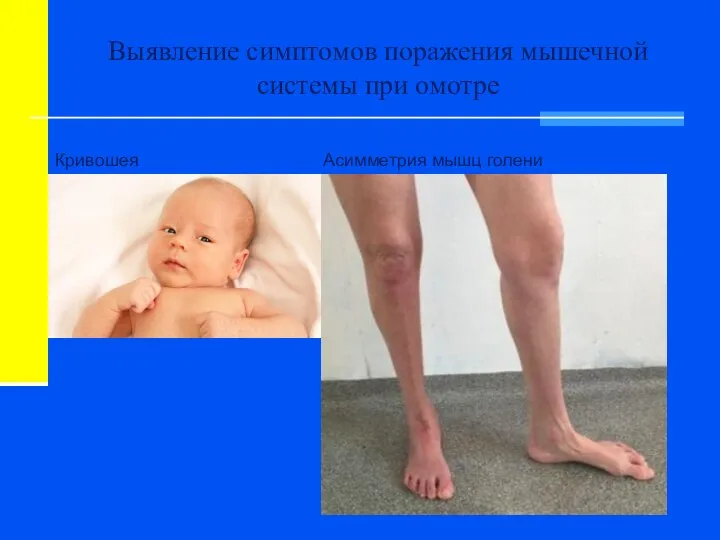

- 96. Обследование мышечной системы. Сухожильные рефлексы Сухожильные рефлексы, регулируя степень сокращения мышцы в соответствии с раздражениями, падающими

- 97. Пальпация мышц Пальпация мышц груди, плеча, спины, коленного сустава

- 99. Клинические варианты мышечной гипотонии Локализованная (после травмы) Генерализованная (оказывает влияние и на психическое развитие ребенка): Центрального

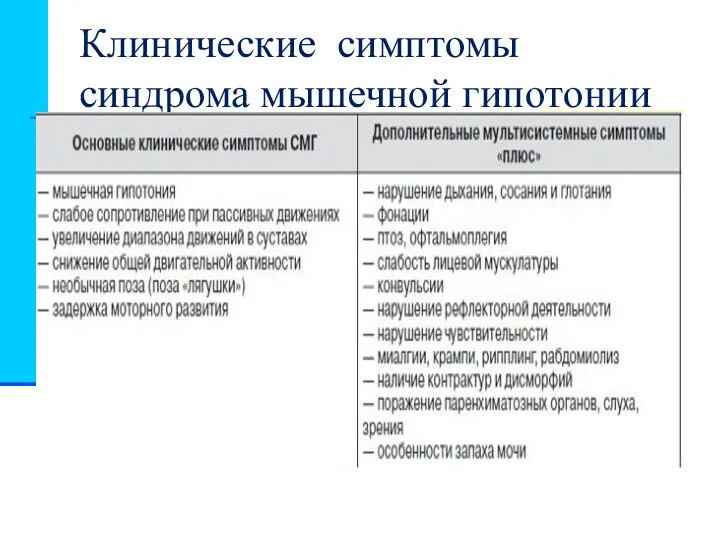

- 100. Клинические симптомы синдрома мышечной гипотонии

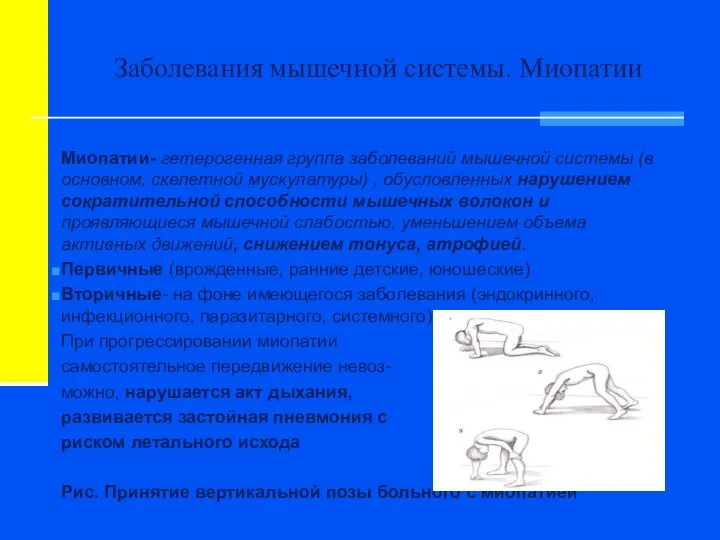

- 101. Заболевания мышечной системы. Миопатии Миопатии- гетерогенная группа заболеваний мышечной системы (в основном, скелетной мускулатуры) , обусловленных

- 102. Миотония Миотония (миотонический синдром) — группа симптомов, возникающих при нарушении мышечного тонуса и дисфункции мышечных волокон.

- 103. Миотония Больные дети начинают сидеть и ходить позже своих здоровых сверстников, у них нарушается работа суставов.

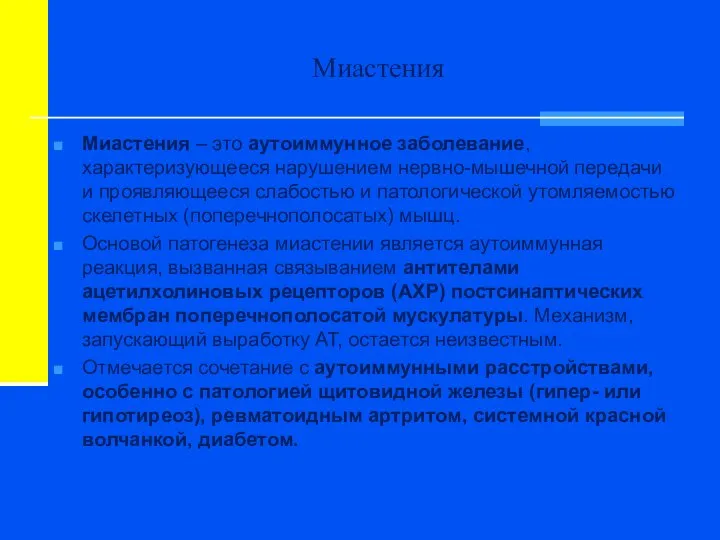

- 104. Миастения Миастения – это аутоиммунное заболевание, характеризующееся нарушением нервно-мышечной передачи и проявляющееся слабостью и патологической утомляемостью

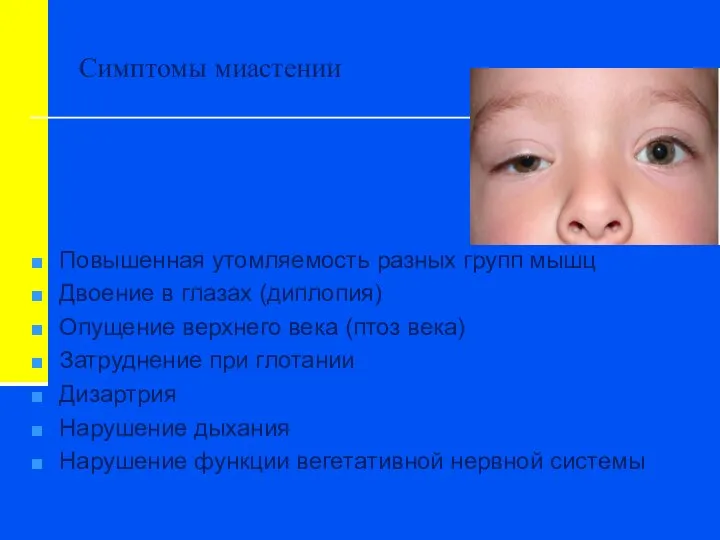

- 105. Симптомы миастении Повышенная утомляемость разных групп мышц Двоение в глазах (диплопия) Опущение верхнего века (птоз века)

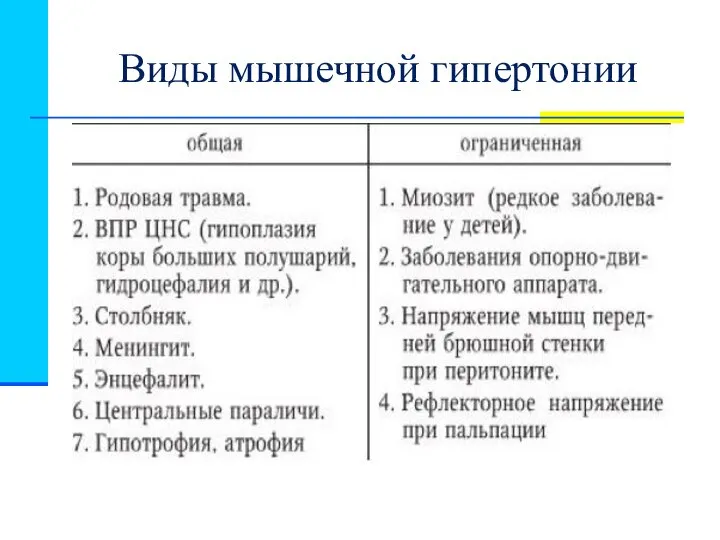

- 106. Синдром мышечной гипертонии Синдром мышечной гипертонии –усиленное сопротивление пассивным движениям, ограничение спонтанной двигательной активности ребенка, повышение

- 108. Виды мышечной гипертонии

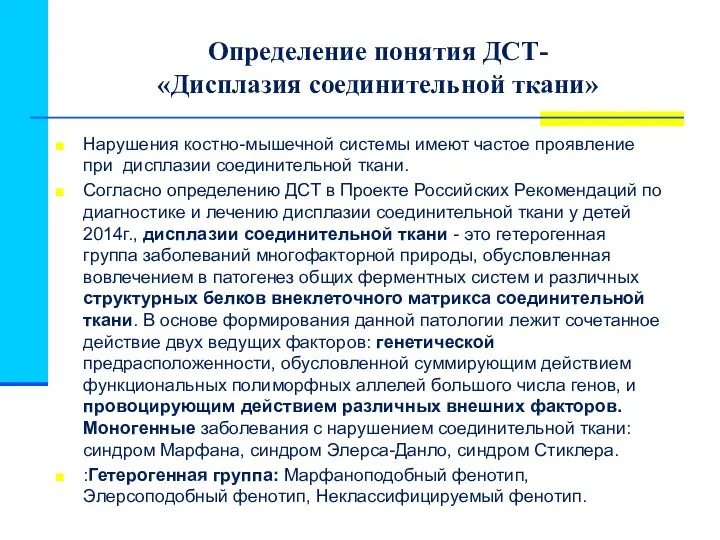

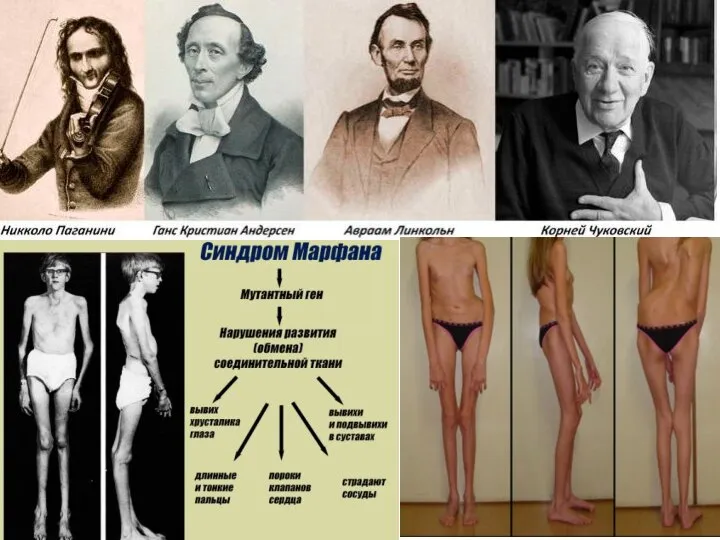

- 109. Определение понятия ДСТ- «Дисплазия соединительной ткани» Нарушения костно-мышечной системы имеют частое проявление при дисплазии соединительной ткани.

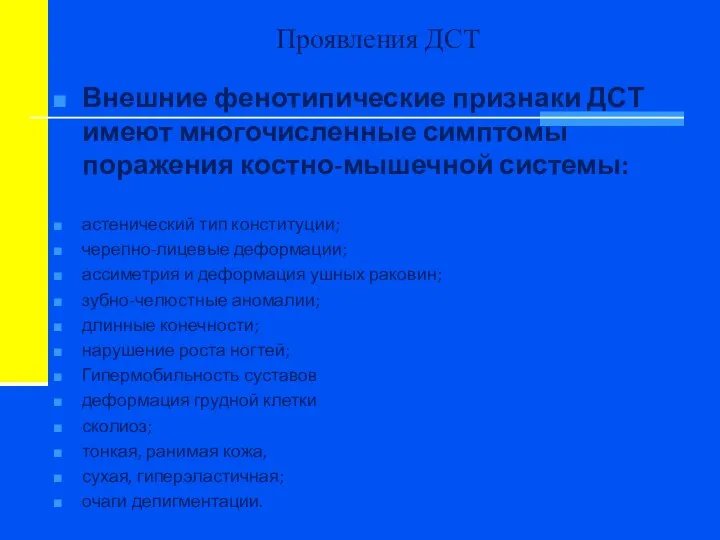

- 110. Проявления ДСТ Внешние фенотипические признаки ДСТ имеют многочисленные симптомы поражения костно-мышечной системы: астенический тип конституции; черепно-лицевые

- 111. Внешние проявления дисплазии соединительной ткани

- 112. Мышечная система у детей Масса мышц по отношению к массе тела у детей значительно меньше, чем

- 113. Проявления ДСТ Внутренние фенотипические признаки: неврологические симптомы: врож. мальформация сосудов мозга, вр. арахноидальные кисты головного мозга,вегетативная

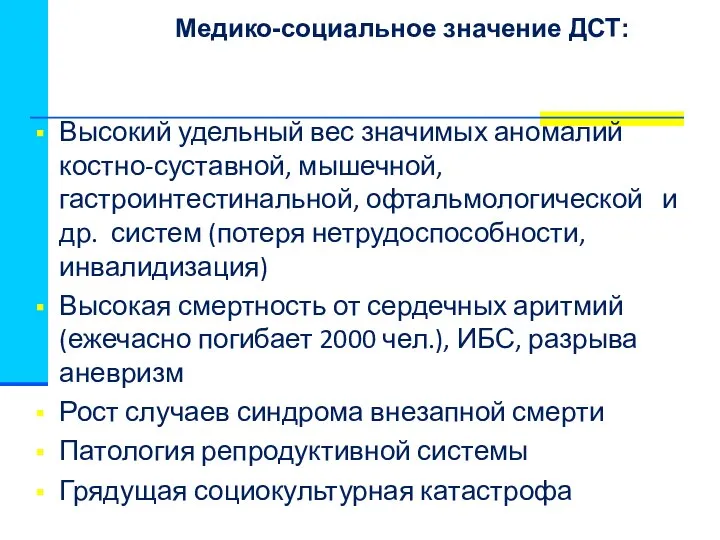

- 114. Высокий удельный вес значимых аномалий костно-суставной, мышечной, гастроинтестинальной, офтальмологической и др. систем (потеря нетрудоспособности, инвалидизация) Высокая

- 115. Недооценка такого явления как ДСТ лежит в основе непонимания модифицирующего влияния дисморфизма соединительной ткани на течение

- 116. Для установления диагноза при поражении костно-мышечной системы необходимо провести последовательно и тщательно сбор жалоб. Анамнеза, объективное

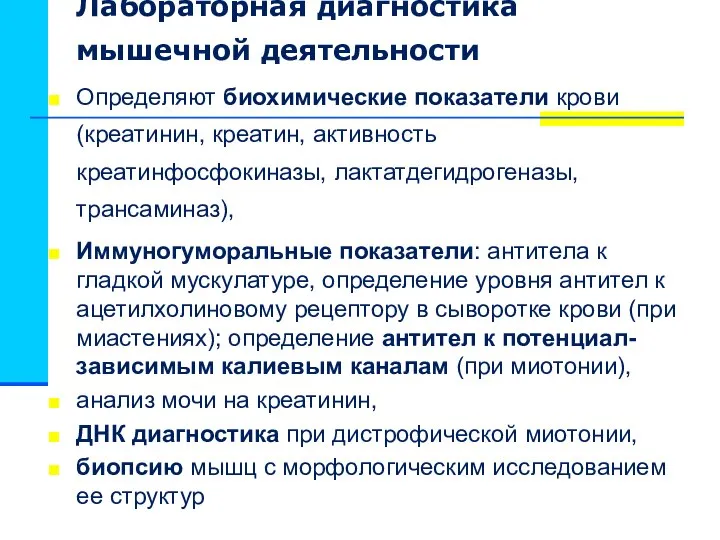

- 117. Лабораторная диагностика мышечной деятельности Определяют биохимические показатели крови (креатинин, креатин, активность креатинфосфокиназы, лактатдегидрогеназы, трансаминаз), Иммуногуморальные показатели:

- 118. Инструментальное исследование мышечной системы: Мышечную силу определят с помощью показаний динамометра (ручного и станового) Мышечную возбудимость

- 119. Динамометр Динамометр становой Хронаксиметрия Электромиография

- 120. Высокая распространенность заболеваний КМС вызывает необходимость знания особенностей КМС у детей, что позволит своевременно диагностировать эту

- 122. Скачать презентацию

Основные принципы хирургических операций

Основные принципы хирургических операций Эрих Фромм: гуманистическая теория личности

Эрих Фромм: гуманистическая теория личности Рентгенодиагностика дегенеративно-дистрофических заболеваний легких. Рентгенодиагностика пневмокониозов

Рентгенодиагностика дегенеративно-дистрофических заболеваний легких. Рентгенодиагностика пневмокониозов Қазақстан Республикасында иммунопрофилактиканы жүргізудің ерекшеліктері

Қазақстан Республикасында иммунопрофилактиканы жүргізудің ерекшеліктері Госпожа Ци Чжун Фэн

Госпожа Ци Чжун Фэн Удушение. Асфикси́я

Удушение. Асфикси́я Конфликты среди людей и способы их разрешения

Конфликты среди людей и способы их разрешения Хирургический шов на этапах оперативного вмешательства. Аргументация выбора

Хирургический шов на этапах оперативного вмешательства. Аргументация выбора Костная пластика челюстей. Ошибки и осложнения при пластических операциях

Костная пластика челюстей. Ошибки и осложнения при пластических операциях Дисграфия

Дисграфия Электрокардиографические методы диагностики поражения сердца при тиреоидной патологии

Электрокардиографические методы диагностики поражения сердца при тиреоидной патологии Медициналық көмек түрлері

Медициналық көмек түрлері Инструкция по передаче медицинских изделий

Инструкция по передаче медицинских изделий Культурно-исторический подход в психологии

Культурно-исторический подход в психологии Групповая динамика. Фазы развития группы

Групповая динамика. Фазы развития группы Бүкіл антиген сипаттамасы

Бүкіл антиген сипаттамасы Вебинар Оценка готовности санитарного обеспечения

Вебинар Оценка готовности санитарного обеспечения Лучевая диагностика заболеваний и повреждений позвоночника

Лучевая диагностика заболеваний и повреждений позвоночника Развитие речи 7-10 лет

Развитие речи 7-10 лет Теория развития интеллекта Жана Пиаже

Теория развития интеллекта Жана Пиаже Генетическое исследование мтДНК для прогнозирования и ранней диагностики MELAS в пренатальный период

Генетическое исследование мтДНК для прогнозирования и ранней диагностики MELAS в пренатальный период Диагностика особенностей развития личности дошкольника

Диагностика особенностей развития личности дошкольника Этиология, патогенез, классификация и клиника гиперпластических процессов эндометрия (ГПЭ)

Этиология, патогенез, классификация и клиника гиперпластических процессов эндометрия (ГПЭ) Эпилепсия. Классификация. Диагностика. Лечение. ЭЭГ. Соматоформные расстройства

Эпилепсия. Классификация. Диагностика. Лечение. ЭЭГ. Соматоформные расстройства Опухоли. Онкология

Опухоли. Онкология Психологическая помощь в Калуге

Психологическая помощь в Калуге Травма грудной клетки

Травма грудной клетки Құрамында антрацен туындылары бар дәрілік өсімдіктер, шикізаттар мен өнімдер

Құрамында антрацен туындылары бар дәрілік өсімдіктер, шикізаттар мен өнімдер