Содержание

- 2. Феохромоцитома (ФХЦ) – это опухоль мозгового слоя надпочечника, состоящая из хромаффинных клеток, продуцирующая катехоламины (адреналин, норадреналин,

- 3. Распространенность ФХЦ/ПГ среди пациентов с гипертензией составляет 0,2-0,6% По данным аутопсии ФХЦ/ПГ выявляется 0,05-0,1 % пациентов

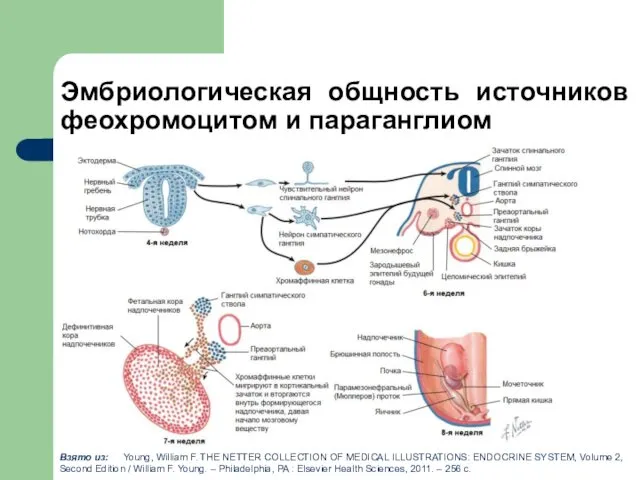

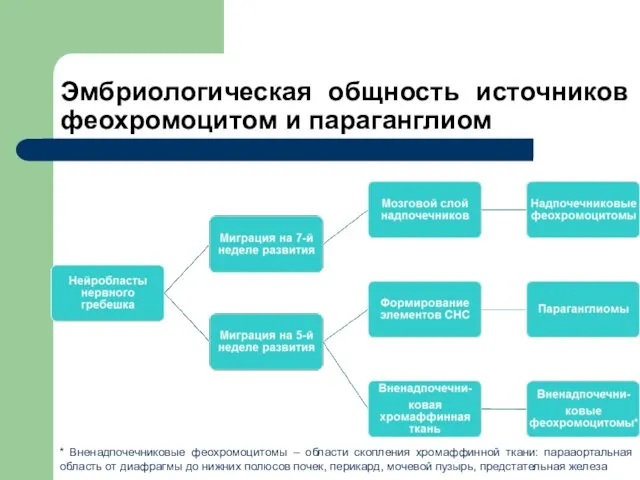

- 4. Эмбриологическая общность источников феохромоцитом и параганглиом

- 5. Мозговая часть надпочечников закладывается у зародыша человека на 6-7 неделе развития в результате миграции клеток нервного

- 6. Эмбриологическая общность источников феохромоцитом и параганглиом Взято из: Young, William F. THE NETTER COLLECTION OF MEDICAL

- 7. Эмбриологическая общность источников феохромоцитом и параганглиом * Вненадпочечниковые феохромоцитомы – области скопления хромаффинной ткани: парааортальная область

- 8. Этиология и патогенез феохромоцитом и параганглиом

- 9. Наследственные синдромы, ассоциированные с феохромоцитомой (ФХЦ) и параганглиомой

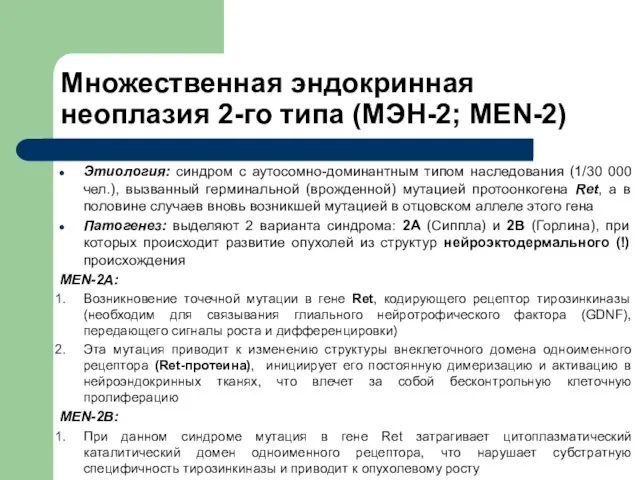

- 10. Множественная эндокринная неоплазия 2-го типа (МЭН-2; MEN-2) Этиология: синдром с аутосомно-доминантным типом наследования (1/30 000 чел.),

- 11. Болезнь фон Гиппеля-Линдау (синдром VHL, болезнь VHL) Этиология: мутация (чаще всего (точечная) миссенс-мутация) в гене VHL,

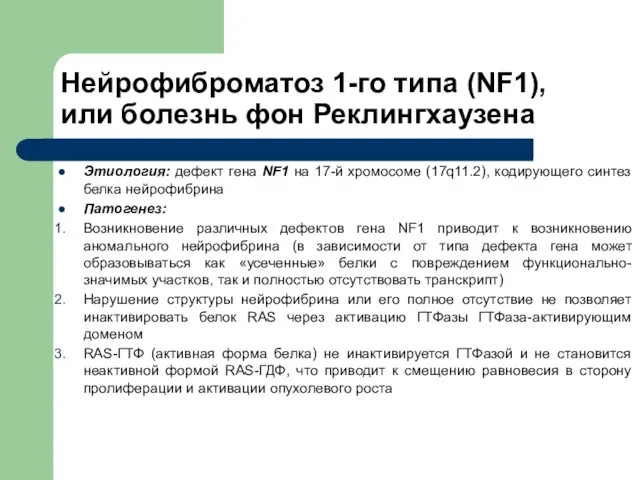

- 12. Нейрофиброматоз 1-го типа (NF1), или болезнь фон Реклингхаузена Этиология: дефект гена NF1 на 17-й хромосоме (17q11.2),

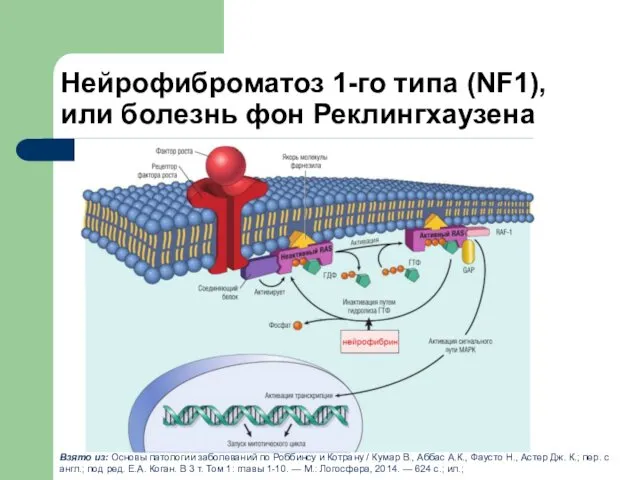

- 13. Нейрофиброматоз 1-го типа (NF1), или болезнь фон Реклингхаузена Взято из: Основы патологии заболеваний по Роббинсу и

- 14. Клиника феохромоцитом и параганглиом

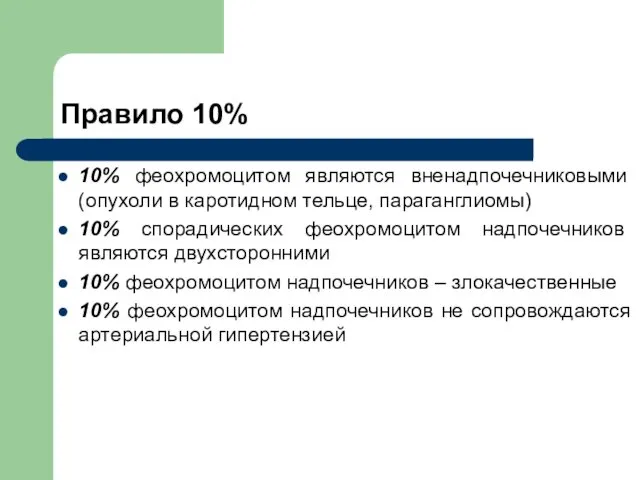

- 15. Правило 10% 10% феохромоцитом являются вненадпочечниковыми (опухоли в каротидном тельце, параганглиомы) 10% спорадических феохромоцитом надпочечников являются

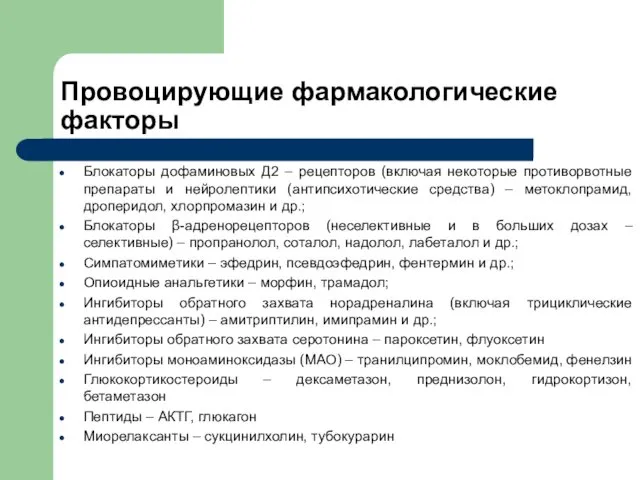

- 16. Блокаторы дофаминовых Д2 – рецепторов (включая некоторые противорвотные препараты и нейролептики (антипсихотические средства) – метоклопрамид, дроперидол,

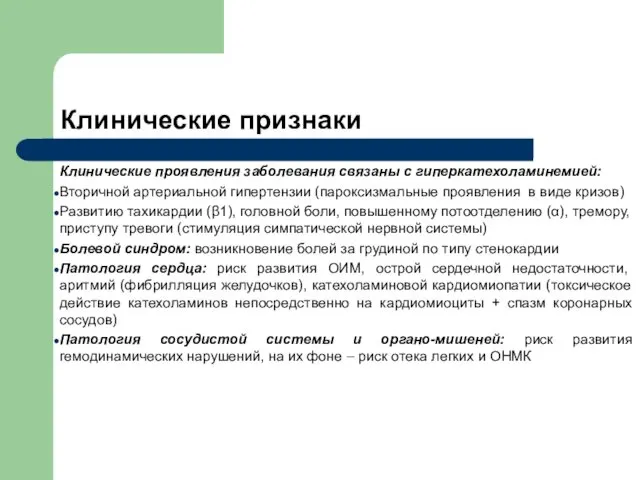

- 17. Клинические проявления заболевания связаны с гиперкатехоламинемией: Вторичной артериальной гипертензии (пароксизмальные проявления в виде кризов) Развитию тахикардии

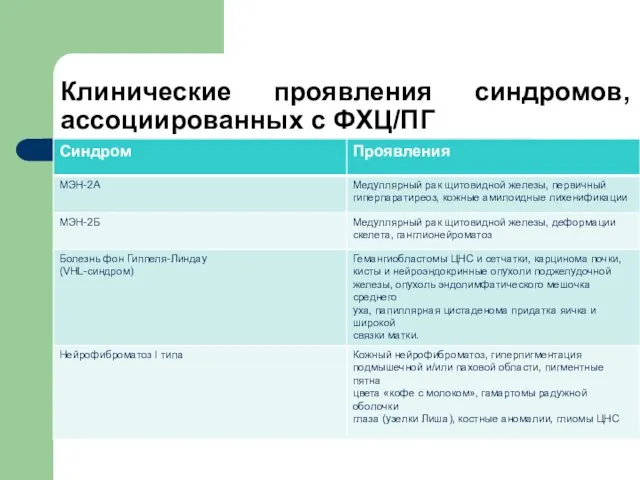

- 18. Клинические проявления синдромов, ассоциированных с ФХЦ/ПГ

- 19. Лабораторная, инструментальная диагностика и лечение феохромоцитомы

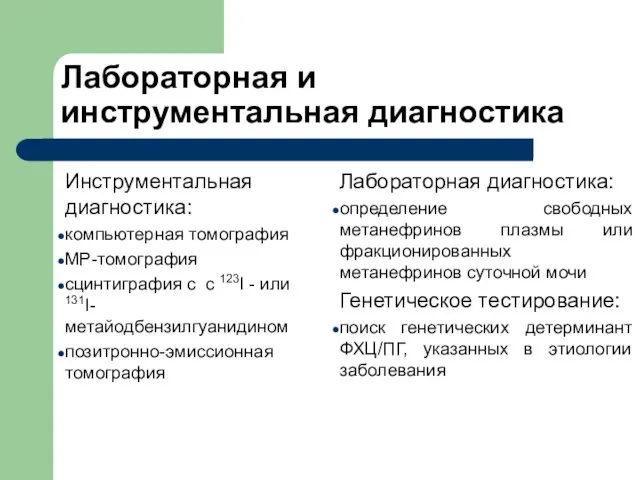

- 20. Инструментальная диагностика: компьютерная томография МР-томография сцинтиграфия с с 123I - или 131I- метайодбензилгуанидином позитронно-эмиссионная томография Лабораторная

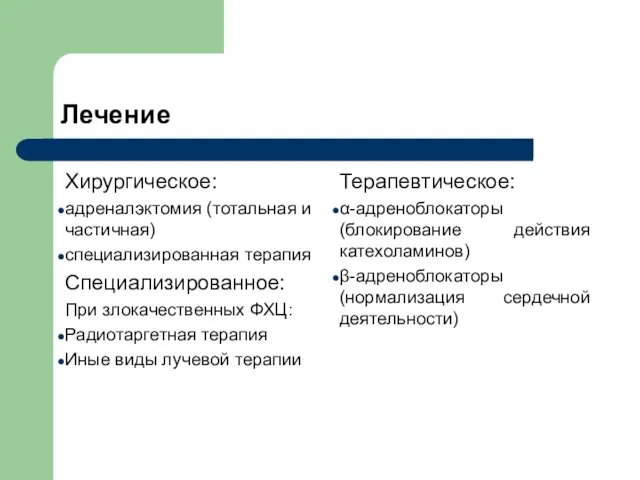

- 21. Лечение Хирургическое: адреналэктомия (тотальная и частичная) специализированная терапия Специализированное: При злокачественных ФХЦ: Радиотаргетная терапия Иные виды

- 22. Список использованной литературы 1.Young, William F. THE NETTER COLLECTION OF MEDICAL ILLUSTRATIONS: ENDOCRINE SYSTEM, Volume 2,

- 24. Скачать презентацию

Гипертрофический гингивит

Гипертрофический гингивит Гестационный СД

Гестационный СД Бүйрек қызметінің жедел жетіспеушілігі, жіктелуі, диагностикасы, себебі

Бүйрек қызметінің жедел жетіспеушілігі, жіктелуі, диагностикасы, себебі Организация и структура системы первичной медико-санитарной помощи

Организация и структура системы первичной медико-санитарной помощи Инфекционные заболевания

Инфекционные заболевания Влияние социальных сетей на личность подростка

Влияние социальных сетей на личность подростка Аменорея, гипоменструальды синдром. Классификациясы. Клиникасы. Диагностикасы. Емі

Аменорея, гипоменструальды синдром. Классификациясы. Клиникасы. Диагностикасы. Емі Курорт Геленджик

Курорт Геленджик Психологія управління як наука

Психологія управління як наука Непроходимость кишечника

Непроходимость кишечника СПИД - чума XXI века

СПИД - чума XXI века Анемии у детей

Анемии у детей Исследование темперамента человека. 8 класс

Исследование темперамента человека. 8 класс Определение времени диффузии

Определение времени диффузии Дифференциация нарушений звукопроизношения при алалии и дизартрии: зависимость приемов коррекции от механизма нарушения

Дифференциация нарушений звукопроизношения при алалии и дизартрии: зависимость приемов коррекции от механизма нарушения Техника выполнения коникотомии (рассечение конической связки)

Техника выполнения коникотомии (рассечение конической связки) Гемостаз. Занятие 5

Гемостаз. Занятие 5 Цемент зуба

Цемент зуба Інноваційні підходи до профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини

Інноваційні підходи до профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини Клиническая анатомия уха

Клиническая анатомия уха Сухожилия и как с ними бороться

Сухожилия и как с ними бороться Техника забора анализов, правила хранения и транспортировки

Техника забора анализов, правила хранения и транспортировки Спирография

Спирография Общая и медицинская гельминтология. Трематоды. Лекция 04

Общая и медицинская гельминтология. Трематоды. Лекция 04 Правила выполнения медицинских назначений

Правила выполнения медицинских назначений Туберкулез эпидемиологиясы. Қазақстандағы туберкулез эпидемиологиясының ерекшеліктері

Туберкулез эпидемиологиясы. Қазақстандағы туберкулез эпидемиологиясының ерекшеліктері Синдром бронхообструкции. Дифференцированное применение бронхолитиков

Синдром бронхообструкции. Дифференцированное применение бронхолитиков Современные методы лечения и профилактики ВИЧ

Современные методы лечения и профилактики ВИЧ