Содержание

- 2. Психопатология Психопатоло́гия (греч. ψυχή — «душа», греч. πάθος — «болезнь», греч. λογος — «ученье») — раздел

- 3. Общая психопатология Все психические расстройства принято разделять на два уровня: невротический и психотический. Психические расстройства называются

- 4. История История психиатрии ведёт своё начало с древнейших времён. Как и для любой другой науки, отправной

- 5. Психиатрия в России В Российской Империи на развитие психиатрии сильное влияние оказали прогрессивные материалистические тенденции представителей

- 6. Современные исследователи рассматривают проблематику становления психиатрии, частных тем и понимания самого безумия. На рассмотрение последнего колоссальное

- 8. Скачать презентацию

Слайд 2

Психопатология

Психопатоло́гия (греч. ψυχή — «душа», греч. πάθος — «болезнь», греч. λογος

Психопатология

Психопатоло́гия (греч. ψυχή — «душа», греч. πάθος — «болезнь», греч. λογος

— «ученье») — раздел психиатрии и клинической психологии, занимающийся изучением расстройств психики с точки зрения медицины и психологии. Основные методы — клиническое наблюдение и беседа.

Делится на:

Общую психопатологию — изучает основные, свойственные многим психическим болезням, закономерности проявления и развития патологии психической деятельности, общие вопросы этиологии и патогенеза, природу психопатологических процессов, их причины, принципы классификации, методы исследования и лечения.

Частную психопатологию — изучает отдельные психические заболевания, их этиологию, патогенез, клинику, закономерности развития, способы лечения и восстановления трудоспособности. Речь при отдельных психических заболеваниях изучается в рамках патопсихолингвистики.

Делится на:

Общую психопатологию — изучает основные, свойственные многим психическим болезням, закономерности проявления и развития патологии психической деятельности, общие вопросы этиологии и патогенеза, природу психопатологических процессов, их причины, принципы классификации, методы исследования и лечения.

Частную психопатологию — изучает отдельные психические заболевания, их этиологию, патогенез, клинику, закономерности развития, способы лечения и восстановления трудоспособности. Речь при отдельных психических заболеваниях изучается в рамках патопсихолингвистики.

Слайд 3

Общая психопатология

Все психические расстройства принято разделять на два уровня: невротический и

Общая психопатология

Все психические расстройства принято разделять на два уровня: невротический и

психотический.

Психические расстройства называются неврозоподобными, если они клинически сходны с невротическими нарушениями, но, в отличие от последних, не вызваны психогенными факторами и имеют иное происхождение. Таким образом, понятие невротического уровня психических расстройств не тождественно понятию неврозов как группы психогенных заболеваний с непсихотической клинической картиной. В этой связи ряд психиатров избегает употребления традиционного понятия «невротический уровень», предпочитая ему более точные понятия «непсихотический уровень», «непсихотические расстройства».

Расстройствами невротического уровня часто дебютируют прогредиентные психические болезни, которые впоследствии, по мере утяжеления симптоматики, дают картину психоза. При некоторых психических заболеваниях, например при неврозах, психические нарушения никогда не превышают невротический (непсихотический) уровень.

Всю группу непсихотических психических расстройств П. Б. Ганнушкин предложил называть «малой», а В. А. Гиляровский — «пограничной» психиатрией. Термины «пограничная психиатрия», «пограничные психические расстройства» часто встречаются на страницах публикаций по психиатрии

Психические расстройства называются неврозоподобными, если они клинически сходны с невротическими нарушениями, но, в отличие от последних, не вызваны психогенными факторами и имеют иное происхождение. Таким образом, понятие невротического уровня психических расстройств не тождественно понятию неврозов как группы психогенных заболеваний с непсихотической клинической картиной. В этой связи ряд психиатров избегает употребления традиционного понятия «невротический уровень», предпочитая ему более точные понятия «непсихотический уровень», «непсихотические расстройства».

Расстройствами невротического уровня часто дебютируют прогредиентные психические болезни, которые впоследствии, по мере утяжеления симптоматики, дают картину психоза. При некоторых психических заболеваниях, например при неврозах, психические нарушения никогда не превышают невротический (непсихотический) уровень.

Всю группу непсихотических психических расстройств П. Б. Ганнушкин предложил называть «малой», а В. А. Гиляровский — «пограничной» психиатрией. Термины «пограничная психиатрия», «пограничные психические расстройства» часто встречаются на страницах публикаций по психиатрии

Слайд 4

История

История психиатрии ведёт своё начало с древнейших времён. Как и для

История

История психиатрии ведёт своё начало с древнейших времён. Как и для

любой другой науки, отправной точкой для начала существования психиатрии можно считать либо момент возникновения в общественном сознании представления об объекте науки (в данном случае о психических расстройствах), либо момент появления первого научного знания (по крайней мере, дошедшего до нас).

В древности то, что сегодня понимают под психическими заболеваниями, объяснялось исходя из религиозно-мистических представлений. Как правило, помешательство ассоциировалось с проклятиями, вмешательством тёмных сил, одержимостью злыми духами. Поскольку уже в то время душевная деятельность ассоциировалась с головой, обычной практикой, по-видимому, была трепанация черепа с целью «выпустить» духов наружу. Некоторые из душевных расстройств ассоциировались с «божественным расположением», «знаком избранности» — например, таковой задолго до Гиппократа считалась эпилепсия.

В древности то, что сегодня понимают под психическими заболеваниями, объяснялось исходя из религиозно-мистических представлений. Как правило, помешательство ассоциировалось с проклятиями, вмешательством тёмных сил, одержимостью злыми духами. Поскольку уже в то время душевная деятельность ассоциировалась с головой, обычной практикой, по-видимому, была трепанация черепа с целью «выпустить» духов наружу. Некоторые из душевных расстройств ассоциировались с «божественным расположением», «знаком избранности» — например, таковой задолго до Гиппократа считалась эпилепсия.

Слайд 5

Психиатрия в России

В Российской Империи на развитие психиатрии сильное влияние оказали

Психиатрия в России

В Российской Империи на развитие психиатрии сильное влияние оказали

прогрессивные материалистические тенденции представителей общественной мысли, в связи с чем преобладание естественно-научных тенденций упрочилось как в этой, так и в других областях медицины. Кроме того, большое влияние с середины XIX в. произвели эволюционная теория Чарльз Дарвин и учение о рефлексе, разработанное русскими физиологами Иван Михайлович Сеченов и Иван Петрович Павлов.

Во второй половине XIX в. русская психиатрия имела уже Иван Михайлович Балинский, заслужившего почетное имя «отца русской психиатрии», в расцвете сил был Иван Павлович Мержеевский, а в 80-х гг. появляются Сергей Сергеевич Корсаков и Виктор Хрисанфович Кандинский, чьим заслугам и сейчас обязана современная психиатрия.

Термин «психиатрия» пришел в Россию из Западной Европы в начале XIX в. и распространялся параллельно с открытием домов для душевнобольных. Начиная с 20-х гг. XIX в. в России стала появляться специализированная литература о психических болезнях, в которой уделялось внимание пониманию «нормального» и «больного» человека, понятию «психически здоровый человек».

Во второй половине XIX в. русская психиатрия имела уже Иван Михайлович Балинский, заслужившего почетное имя «отца русской психиатрии», в расцвете сил был Иван Павлович Мержеевский, а в 80-х гг. появляются Сергей Сергеевич Корсаков и Виктор Хрисанфович Кандинский, чьим заслугам и сейчас обязана современная психиатрия.

Термин «психиатрия» пришел в Россию из Западной Европы в начале XIX в. и распространялся параллельно с открытием домов для душевнобольных. Начиная с 20-х гг. XIX в. в России стала появляться специализированная литература о психических болезнях, в которой уделялось внимание пониманию «нормального» и «больного» человека, понятию «психически здоровый человек».

Слайд 6

Современные исследователи рассматривают проблематику становления психиатрии, частных тем и понимания самого

Современные исследователи рассматривают проблематику становления психиатрии, частных тем и понимания самого

безумия. На рассмотрение последнего колоссальное влияние оказали западные философские течения, получившие распространение.

Эпоха карательной психиатрии закончилась, дав возможность переосмыслить факты и взглянуть на их изучение с другой стороны.

Сейчас происхождение душевной болезни и влияющих на её развитие социокультурных факторов рассматривается с наибольшим пристрастием в различных дисциплинах. Наряду с этим, историков также интересуют более точные, статистические аспекты проблемы: устройство больниц, виды лечения, статистика больных и видов психических расстройств и др.

Одними из первых в 90-х гг. интерес к теме проявили Август Моисеевич Шерешевский и Игорь Иванович Щиголев их раздельные и совместные работы посвящены истории частных психиатрических лечебниц и истории психических эпидемий в России. Авторы монографий реконструируют историю частных психиатрических клиник, используя большой пласт архивных документов.

Русские психиатры второй половины XIX в., по мнению автора, находились в положение «между двух огней», то есть между государством и местными властями с одной стороны, и нуждающихся в медицинской помощи с другой. Такая позиция врача могла оказывать влияние на его профессиональное самосознание. В следствие чего психиатры «представляли себя защитниками интересов душевнобольных, даже когда эти интересы вступали в противоречие с интересами государства», что неизбежно вовлекало их в политическую борьбу вне зависимости от их убеждений.

Эпоха карательной психиатрии закончилась, дав возможность переосмыслить факты и взглянуть на их изучение с другой стороны.

Сейчас происхождение душевной болезни и влияющих на её развитие социокультурных факторов рассматривается с наибольшим пристрастием в различных дисциплинах. Наряду с этим, историков также интересуют более точные, статистические аспекты проблемы: устройство больниц, виды лечения, статистика больных и видов психических расстройств и др.

Одними из первых в 90-х гг. интерес к теме проявили Август Моисеевич Шерешевский и Игорь Иванович Щиголев их раздельные и совместные работы посвящены истории частных психиатрических лечебниц и истории психических эпидемий в России. Авторы монографий реконструируют историю частных психиатрических клиник, используя большой пласт архивных документов.

Русские психиатры второй половины XIX в., по мнению автора, находились в положение «между двух огней», то есть между государством и местными властями с одной стороны, и нуждающихся в медицинской помощи с другой. Такая позиция врача могла оказывать влияние на его профессиональное самосознание. В следствие чего психиатры «представляли себя защитниками интересов душевнобольных, даже когда эти интересы вступали в противоречие с интересами государства», что неизбежно вовлекало их в политическую борьбу вне зависимости от их убеждений.

Заболевания ротовой полости, вызванные микроорганизмами

Заболевания ротовой полости, вызванные микроорганизмами Заболевания кожи собак

Заболевания кожи собак Стернальная пункция

Стернальная пункция Оказание первой доврачебной помощи

Оказание первой доврачебной помощи Кожные болезни у детей, аллергии. ЛК №6

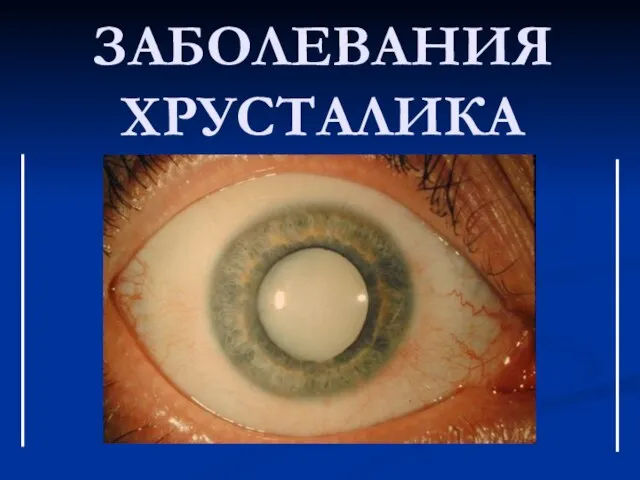

Кожные болезни у детей, аллергии. ЛК №6 Заболевания хрусталика

Заболевания хрусталика Всё, что вы хотели знать о сертификатах на препараты

Всё, что вы хотели знать о сертификатах на препараты Особенности ведение больных детей с заболеванием почек. Показание к госпитализации .Ранняя клинико-лабораторная диагностика

Особенности ведение больных детей с заболеванием почек. Показание к госпитализации .Ранняя клинико-лабораторная диагностика zanyatie_litsevoy_otdel

zanyatie_litsevoy_otdel Жыныс мүшелерінің даму ақаулары

Жыныс мүшелерінің даму ақаулары Кафедра госпитальной хирургии

Кафедра госпитальной хирургии Органы нервной системы. Спинной и головной мозг. Рефлекторные дуги. Гистология

Органы нервной системы. Спинной и головной мозг. Рефлекторные дуги. Гистология Дифтерия коринобактерия. Микробиология

Дифтерия коринобактерия. Микробиология Брюшина (Peritoneum)

Брюшина (Peritoneum) Влияние музыки на здоровье человека

Влияние музыки на здоровье человека Global Health Risks. Health Statistics and Informatics

Global Health Risks. Health Statistics and Informatics Менингит

Менингит Скажем вирусу стоп

Скажем вирусу стоп Балалар мен жасөспірімдер гигиенасының даму тарихы. (Дәріс 1)

Балалар мен жасөспірімдер гигиенасының даму тарихы. (Дәріс 1) Б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдары

Б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдары Медицинские отходы

Медицинские отходы Вакцинация в гинекологии

Вакцинация в гинекологии ЭТИОЛОГИЯ

ЭТИОЛОГИЯ Методы обследования больных с заболеваниями придатков кожи

Методы обследования больных с заболеваниями придатков кожи Страх и его значение в обеспечении безопасности жизнедеятельности человека. Тема 10

Страх и его значение в обеспечении безопасности жизнедеятельности человека. Тема 10 Генетикалық карталар

Генетикалық карталар СПИД – не случайность!

СПИД – не случайность! Best of ILC 2018. Cirrhosis and complications

Best of ILC 2018. Cirrhosis and complications