Содержание

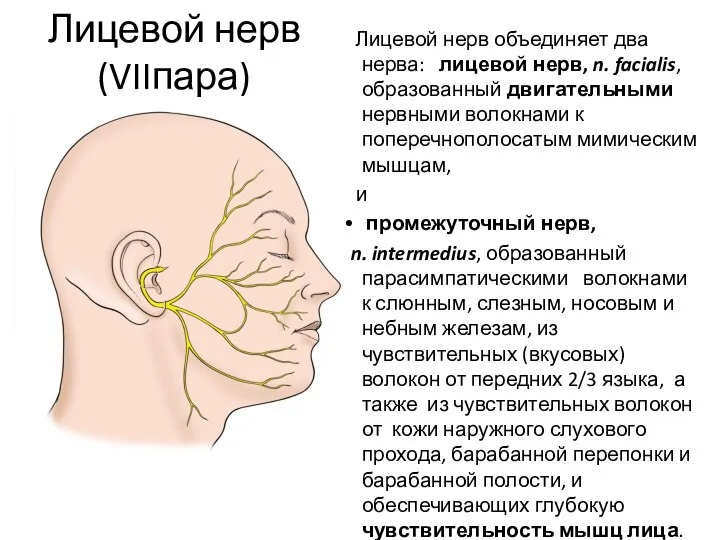

- 2. Лицевой нерв (VIIпара) Лицевой нерв объединяет два нерва: лицевой нерв, n. facialis, образованный двигательными нервными волокнами

- 3. Топографическая анатомия лицевого нерва Весь путь лицевого нерва можно условно поделить на 5 отделов: 1. Надъядерный

- 4. Схема корковой иннервации мимических мышц: 1 - прецентральная извилина; 2 -корково-ядерные пути; 3 - ядро лицевого

- 5. Топографическая анатомия лицевого нерва 2. Подъядерный отрезок. Двигательное ядро лицевого нерва лежит в мосту, его корешок

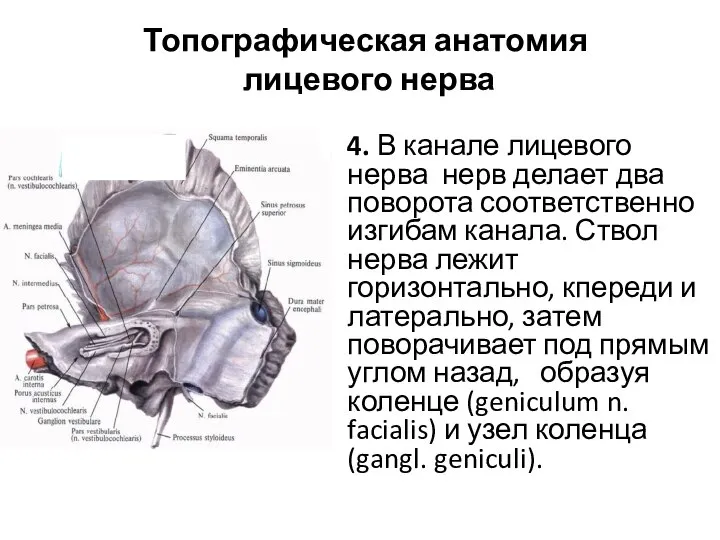

- 6. Топографическая анатомия лицевого нерва 3. Из мостомозжечкового угла лицевой нерв входит во внутреннее слуховое отверстие височной

- 7. Топографическая анатомия лицевого нерва 4. В канале лицевого нерва нерв делает два поворота соответственно изгибам канала.

- 8. Топографическая анатомия лицевого нерва 5. Пройдя над барабанной полостью, лицевой нерв делает поворот вниз, выходя из

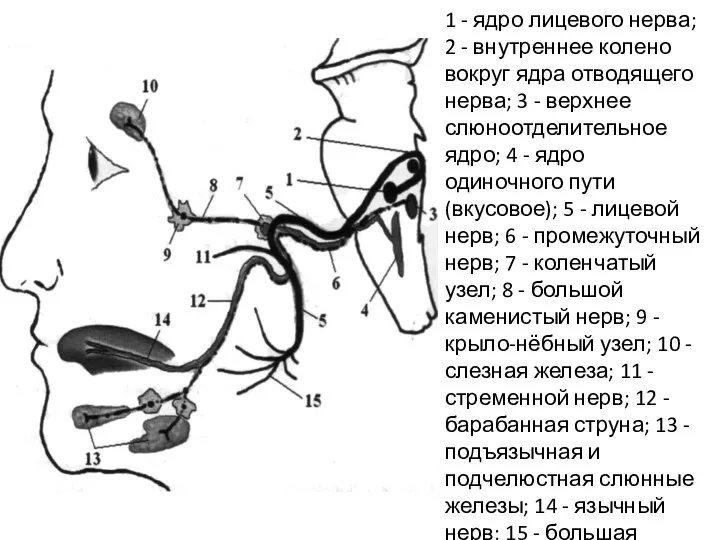

- 9. 1 - ядро лицевого нерва; 2 - внутреннее колено вокруг ядра отводящего нерва; 3 - верхнее

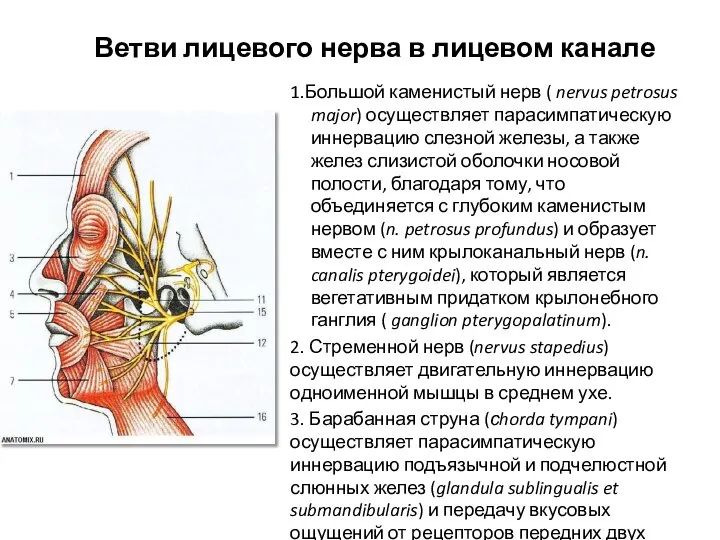

- 10. Ветви лицевого нерва в лицевом канале 1.Большой каменистый нерв ( nervus petrosus major) осуществляет парасимпатическую иннервацию

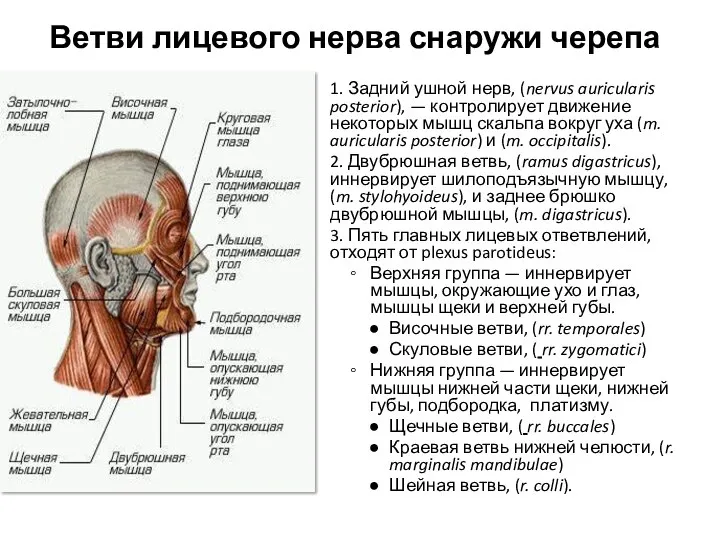

- 11. Ветви лицевого нерва снаружи черепа 1. Задний ушной нерв, (nervus auricularis posterior), — контролирует движение некоторых

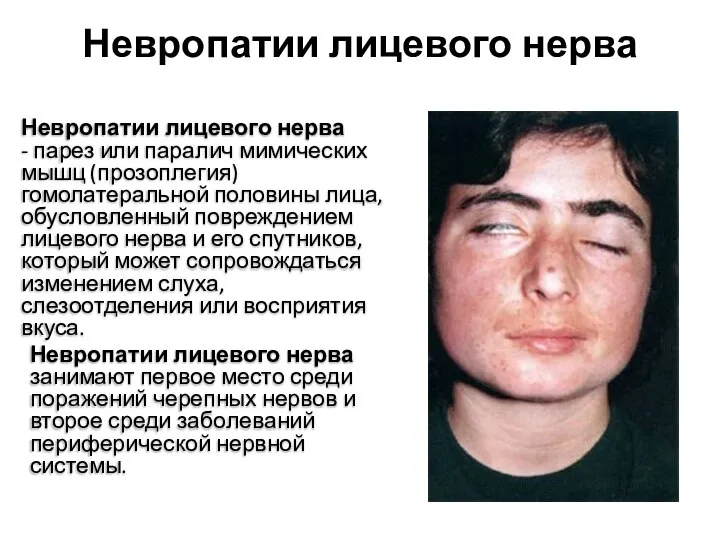

- 12. Невропатии лицевого нерва Невропатии лицевого нерва - парез или паралич мимических мышц (прозоплегия) гомолатеральной половины лица,

- 13. Классификация невропатий лицевого нерва 1. По этиологическому принципу: - инфекционная: первичная, вторичная инфекционно-аллергическая; - травматическая; -

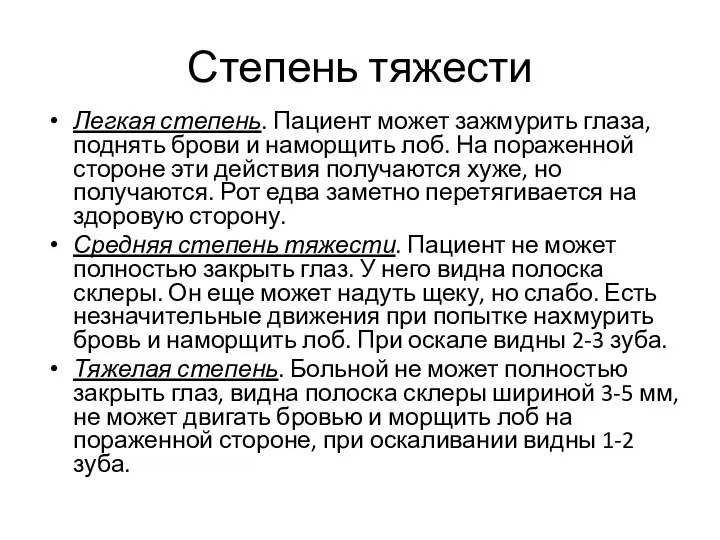

- 14. Степень тяжести Легкая степень. Пациент может зажмурить глаза, поднять брови и наморщить лоб. На пораженной стороне

- 15. Первичный неврит лицевого нерва, развивающийся у здоровых людей после переохлаждения (простудный лицевой неврит) Вторичный — в

- 16. Отдельные формы параличей лицевого нерва Идиопатическую невропатию (паралич Белла). Это наиболее частая форма, она регистрируется более

- 17. Паралич Белла Отогенный паралич лицевого нерва справа.

- 18. Паралич при herpes zoster oticus Паралич при синдроме Мелькерсона — Розенталя

- 19. Этиология и патогенез Патогенез травматического повреждения лицевого нерва механическое сдавление повреждение корешка. 3 теории: инфекционная, лимфогенная

- 20. Лимфогенная теория - патологически увеличенные лимфатические узлы являются источником инфекции -оказывают давление на проходящий по соседству

- 23. Обычно неврит лицевого нерва развивается постепенно: В начале возникает боль позади уха, через 1-2 дня становится

- 25. У пациента с невритом лицевого нерва на больной стороне широко раскрыты веки и наблюдается лагофтальм («заячий

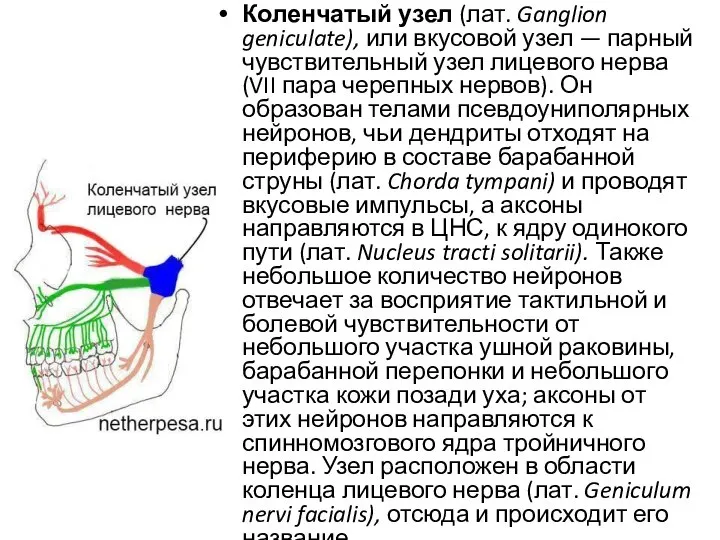

- 26. Коленчатый узел (лат. Ganglion geniculate), или вкусовой узел — парный чувствительный узел лицевого нерва (VII пара

- 27. СИНДРОМ ХАНТА (синдром коленчатого узла) Проявляется герпетическими высыпаниями в области наружного слухового прохода и ушной раковины

- 28. СИНДРОМ ХАНТА (синдром коленчатого узла)

- 29. СИНДРОМ ХАНТА (синдром коленчатого узла)

- 30. Диагностика неврита лицевого нерва

- 31. При первичном опросе, выслушивании жалоб и осмотре врач просит пациента: свести вместе и нахмурить брови; поднять

- 32. Дополнительные методы Клинический анализ крови, в котором при инфекционной причине заболевания увеличивается скорость оседания эритроцитов (СОЭ),

- 33. Лечение неврита лицевого нерва мочегонные препараты (Лазикс). Способствуют выведению лишней жидкости из организма. В первую очередь

- 34. ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ Применяются волны ультравысокой частоты (УВЧ), ультрафиолетовые лучи, электрофорез с лекарственными средствами, лечение с применением

- 35. Массаж и лечебную физкультуру для пораженных мышц начинают со второй недели заболевания. Нагрузку постепенно увеличивают. Для

- 36. Лечение При отсутствии эффекта от консервативной терапии через 8-10 месяцев и выявлении электрофизиологических данных о перерождении

- 37. Проводят операцию аутотрансплантации лицевого нерва. Как правило, трансплантат берут с ноги пациента. Через него к мышцам

- 38. Оперативные методы лечения невритов лицевого нерва Оперативные методы лечения неврита лицевого нерва включают: нейропластику (операции с

- 39. Прогноз при неврите лицевого нерва Прогноз неврита лицевого нерва зависит от его локализации и наличия сопутствующей

- 41. Скачать презентацию

Кроветворение и его регуляция. Эритропоэтины и лейкопоэтины

Кроветворение и его регуляция. Эритропоэтины и лейкопоэтины Врожденные аномалии развития зрительного нерва

Врожденные аномалии развития зрительного нерва Хронический гнойный средний отит

Хронический гнойный средний отит Гимнастика для глаз

Гимнастика для глаз Чувствительность и ее нарушения

Чувствительность и ее нарушения Сущность метода электрофореза

Сущность метода электрофореза 3D-печать в протезировании. Био-электрический протез кисти

3D-печать в протезировании. Био-электрический протез кисти Лечение синдромов инфекционных заболеваний. Инфекционная лихорадка у детей

Лечение синдромов инфекционных заболеваний. Инфекционная лихорадка у детей Генетика негіздері

Генетика негіздері Родовая и преимущественная стратегии

Родовая и преимущественная стратегии Курс косметолог-эстетист. Модуль 2.4 возрастные изменения кожи

Курс косметолог-эстетист. Модуль 2.4 возрастные изменения кожи Антенатальная охрана плода

Антенатальная охрана плода Неотложные состояния в офтальмологии. (клиника и современная терапия)

Неотложные состояния в офтальмологии. (клиника и современная терапия) Миокардит. Клинические признаки

Миокардит. Клинические признаки Теории личности в отечественной психологии. Современные подходы к личности. Тысячеликий герой Дж. Кемпбелла

Теории личности в отечественной психологии. Современные подходы к личности. Тысячеликий герой Дж. Кемпбелла О медработниках Пижмы

О медработниках Пижмы Тромбозы глубоких вен в системе нижней полой вены

Тромбозы глубоких вен в системе нижней полой вены Аурухана ішілік инфекцияны бақылауды ұйымдастыру

Аурухана ішілік инфекцияны бақылауды ұйымдастыру Клещевой энцефалит в Омской области

Клещевой энцефалит в Омской области ЖИТС-пен ауыратын науқастардағы комплаенс

ЖИТС-пен ауыратын науқастардағы комплаенс Стенотическое поражение сонных артерий

Стенотическое поражение сонных артерий Инфекционные поражения СОПР. Острый герпетический стоматит у детей

Инфекционные поражения СОПР. Острый герпетический стоматит у детей Дәрілік заттар әсерінің организмнің қасиеттеріне тәуелділігі

Дәрілік заттар әсерінің организмнің қасиеттеріне тәуелділігі ДНК – ның теломерлік бөлімдерінің репликациялануы

ДНК – ның теломерлік бөлімдерінің репликациялануы Рациональная фармакотерапия анемии беременных

Рациональная фармакотерапия анемии беременных Жергілікті сәулелік зақымдалулар

Жергілікті сәулелік зақымдалулар Вигодовування дітей раннього віку

Вигодовування дітей раннього віку Диабеттік ретинопатия

Диабеттік ретинопатия