Содержание

- 2. Род Vibrio Семейство Vibrionaceae объединяет подвижные, изогнутые грам- палочковидные бактерии, обладающие полярными жгутиками и происходящие из

- 3. Vibrio cholerae Морфология. Холерный вибрион имеет один полярный жгутик, напоминает запятую (запятая Коха). Подвижен (микроскопия по

- 4. Делятся на серогруппы, серовары и биовары. Серогруппы выделяют по структуре О-АГ (вызывают холеру вибрионы О1 и

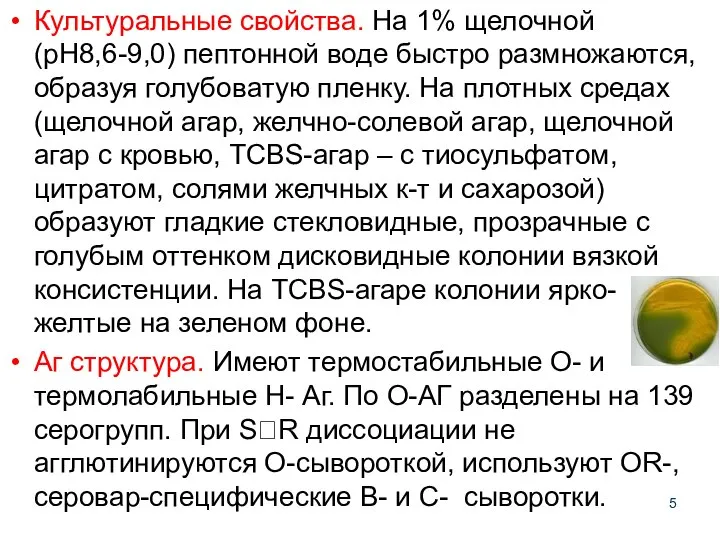

- 5. Культуральные свойства. На 1% щелочной (рН8,6-9,0) пептонной воде быстро размножаются, образуя голубоватую пленку. На плотных средах

- 6. Факторы патогенности Подвижность (жгутики) и хемотаксис. Ферменты – способствуют адгезии и колонизации, взаимодействию с эпителиальными клетками

- 7. Эпидемиология Холера – особо опасная, кишечная инфекция с фекально-оральным механизмом заражения. Основной источник – человек (больной

- 8. Микробиологическая диагностика Культивирование требует соблюдения режима биологической безопасности. Основной метод диагностики – бактериологический, включает выделение и

- 9. Лечение В первую очередь - восстановление водно-солевого обмена, а затем - использование антибиотиков. Специфическая профилактика Существует

- 10. Рода Campylobacter и Helicobacter относятся к семейству Campylobacteraceae, порядку Campylobacterales, классу эпсилон – протеобактерии Кампилобактеры –

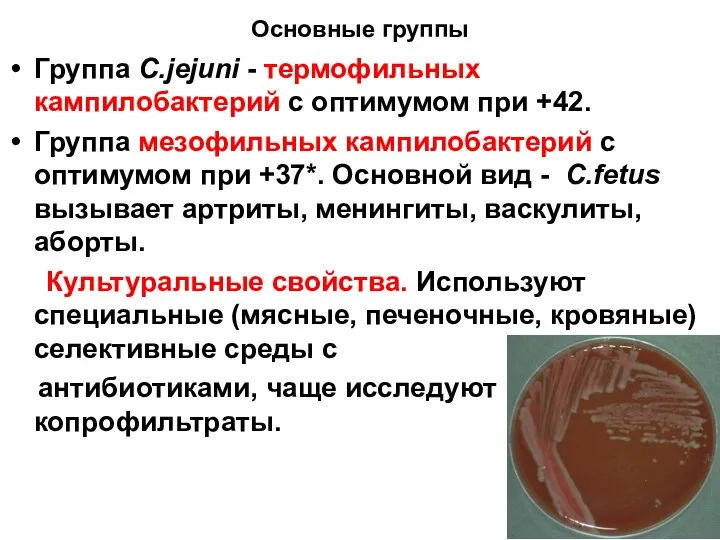

- 11. Основные группы Группа C.jejuni - термофильных кампилобактерий с оптимумом при +42. Группа мезофильных кампилобактерий с оптимумом

- 12. Биохимические свойства Инертны к углеводам, энергию получают за счет аминокислот. Дифференциация видов по б/х свойствам основана

- 13. Лабораторная диагностика Микроскопическая диагностика – окраска 1% водным раствором основного фуксина 10-20 сек. – S-образные короткие

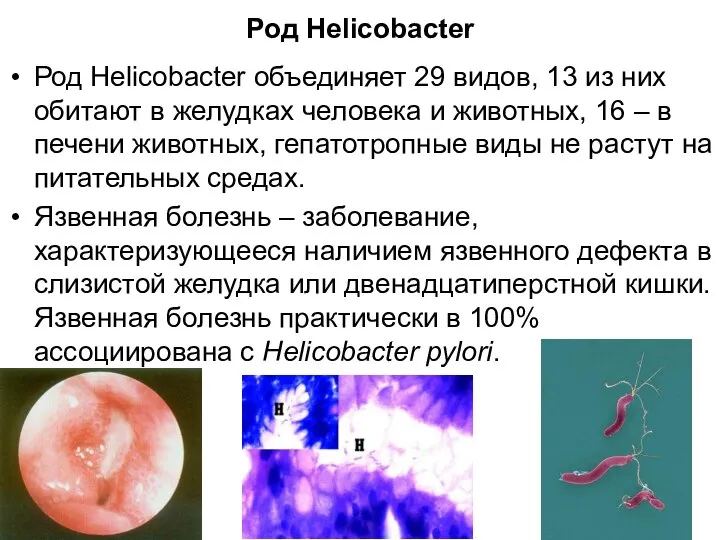

- 14. Род Helicobacter Род Helicobacter объединяет 29 видов, 13 из них обитают в желудках человека и животных,

- 15. Афоризм «нет кислоты – нет язвы» приобрел новую формулировку: «нет Helicobacter pylori – нет язвы» Helicobacter

- 16. Биохимические свойства. Имеет уреазу. Антигенные свойства. Имеет О- и Н- антигены. Патогенез поражений. Хеликобактеры проникают через

- 17. Факторы патогенности: факторы колонизации (адгезин – белок Bab A, подвижность), факторы персистенции (образование сферо- и протопластов),

- 18. 3.Имеющие ген Vac A (tox+) штаммы продуцируют вакуолизирующий цитотоксин, вызываюший образование в эндотелиоцитах крупных вакуолей (разрушение),

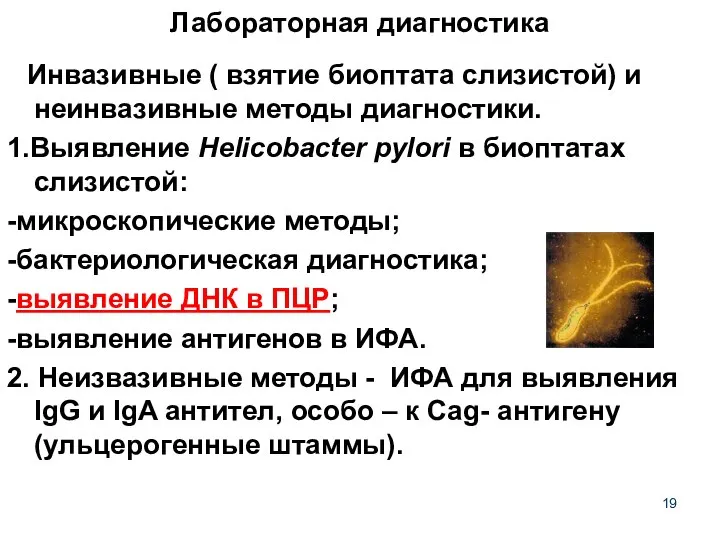

- 19. Лабораторная диагностика Инвазивные ( взятие биоптата слизистой) и неинвазивные методы диагностики. 1.Выявление Helicobacter pylori в биоптатах

- 20. Бактериологическая диагностика Выявление и идентификацию хеликобактера проводят на плотных кровяных средах. Культивируют до 7 суток при

- 22. Скачать презентацию

Основные принципы хирургических операций

Основные принципы хирургических операций Эрих Фромм: гуманистическая теория личности

Эрих Фромм: гуманистическая теория личности Рентгенодиагностика дегенеративно-дистрофических заболеваний легких. Рентгенодиагностика пневмокониозов

Рентгенодиагностика дегенеративно-дистрофических заболеваний легких. Рентгенодиагностика пневмокониозов Қазақстан Республикасында иммунопрофилактиканы жүргізудің ерекшеліктері

Қазақстан Республикасында иммунопрофилактиканы жүргізудің ерекшеліктері Госпожа Ци Чжун Фэн

Госпожа Ци Чжун Фэн Удушение. Асфикси́я

Удушение. Асфикси́я Конфликты среди людей и способы их разрешения

Конфликты среди людей и способы их разрешения Хирургический шов на этапах оперативного вмешательства. Аргументация выбора

Хирургический шов на этапах оперативного вмешательства. Аргументация выбора Костная пластика челюстей. Ошибки и осложнения при пластических операциях

Костная пластика челюстей. Ошибки и осложнения при пластических операциях Дисграфия

Дисграфия Электрокардиографические методы диагностики поражения сердца при тиреоидной патологии

Электрокардиографические методы диагностики поражения сердца при тиреоидной патологии Медициналық көмек түрлері

Медициналық көмек түрлері Инструкция по передаче медицинских изделий

Инструкция по передаче медицинских изделий Культурно-исторический подход в психологии

Культурно-исторический подход в психологии Групповая динамика. Фазы развития группы

Групповая динамика. Фазы развития группы Бүкіл антиген сипаттамасы

Бүкіл антиген сипаттамасы Вебинар Оценка готовности санитарного обеспечения

Вебинар Оценка готовности санитарного обеспечения Лучевая диагностика заболеваний и повреждений позвоночника

Лучевая диагностика заболеваний и повреждений позвоночника Развитие речи 7-10 лет

Развитие речи 7-10 лет Теория развития интеллекта Жана Пиаже

Теория развития интеллекта Жана Пиаже Генетическое исследование мтДНК для прогнозирования и ранней диагностики MELAS в пренатальный период

Генетическое исследование мтДНК для прогнозирования и ранней диагностики MELAS в пренатальный период Диагностика особенностей развития личности дошкольника

Диагностика особенностей развития личности дошкольника Этиология, патогенез, классификация и клиника гиперпластических процессов эндометрия (ГПЭ)

Этиология, патогенез, классификация и клиника гиперпластических процессов эндометрия (ГПЭ) Эпилепсия. Классификация. Диагностика. Лечение. ЭЭГ. Соматоформные расстройства

Эпилепсия. Классификация. Диагностика. Лечение. ЭЭГ. Соматоформные расстройства Опухоли. Онкология

Опухоли. Онкология Психологическая помощь в Калуге

Психологическая помощь в Калуге Травма грудной клетки

Травма грудной клетки Құрамында антрацен туындылары бар дәрілік өсімдіктер, шикізаттар мен өнімдер

Құрамында антрацен туындылары бар дәрілік өсімдіктер, шикізаттар мен өнімдер