Содержание

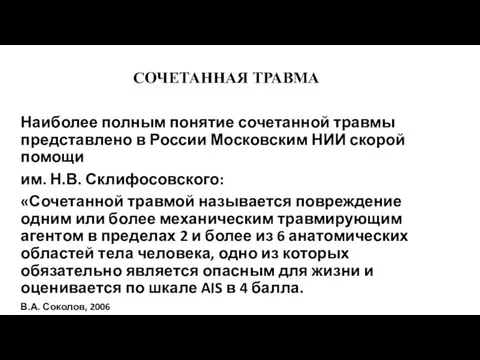

- 9. СОЧЕТАННАЯ ТРАВМА Наиболее полным понятие сочетанной травмы представлено в России Московским НИИ скорой помощи им. Н.В.

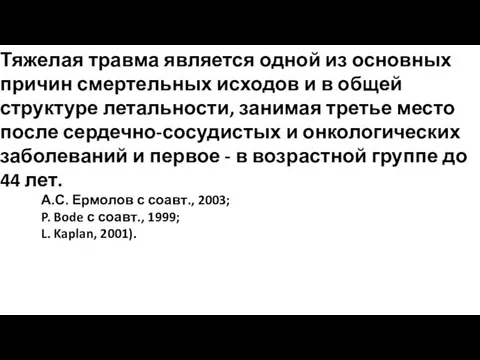

- 11. Тяжелая травма является одной из основных причин смертельных исходов и в общей структуре летальности, занимая третье

- 12. В настоящее время на долю сочетанной травмы приходится до 60-70% всех повреждений. По данным исследований ВОЗ

- 13. Закрытая сочетанная травма имеет принципиальные отличия от изолированных и открытых сочетанных повреждений (огнестрельных и колото-резаных ранений)

- 14. Летальность при сочетанной травме достигает 30-85% и не имеет тенденции к снижению (Е.К. Гуманенко, 1992, 2002)

- 15. Кроме того, характерными для сочетанной травмы являются длительная утрата трудоспособности и высокий уровень инвалидности (25-80%), превышающий

- 16. Результаты лечения данной группы больных в разных лечебных учреждениях трудно поддаются сравнению вследствие различного подхода к

- 17. Значительный рост травматизма, возрастание количества множественных и сочетанных травм в структуре повреждений приводят к необходимости участия

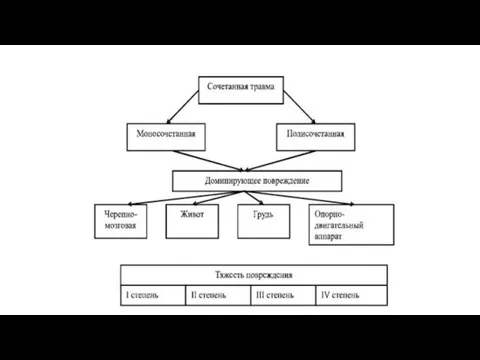

- 18. Все имеющиеся классификации сочетанной травмы (а их в настоящее время более 50) подвергаются критике за громоздкость

- 19. КЛАССИФИКАЦИЯ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЫ Для ориентировки во всем многообразии сочетанных травм необходима их классификация. Классификация должна быть

- 20. КЛАССИФИКАЦИЯ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЫ Ее цель — идентификация травм для сравнения методов лечения, исходов, анализа летальности, оценки

- 21. Зачастую тяжесть состояния пострадавшего не адекватна функциональному ущербу, нанесенному организму при травме. Исходя из этого, в

- 22. Показатель тяжести повреждения определяет морфологический ущерб, понесенный организмом в результате травмы и характеризуется суммой анатомических нарушений,

- 23. Показатель тяжести состояния отражает реакцию организма пострадавшего на травму в конкретных временных рамках. Данный показатель отличается

- 24. Шкалы и методы оценки тяжести травмы должны обеспечивать решение следующих задач: 1. Идентификация травм для сравнительного

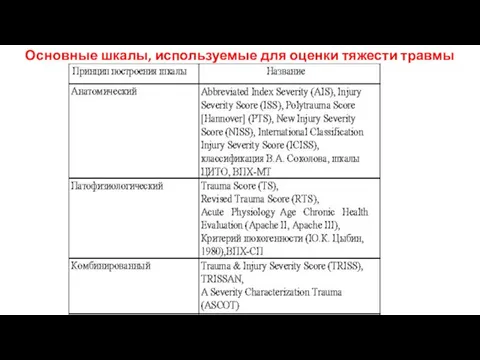

- 25. Основные шкалы, используемые для оценки тяжести травмы

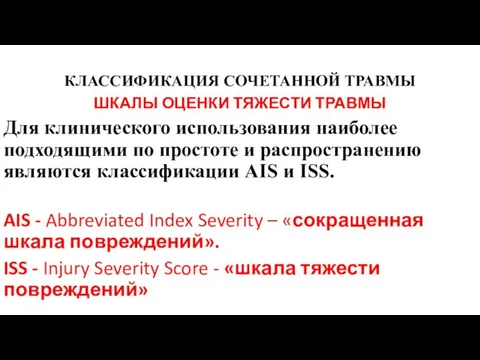

- 26. КЛАССИФИКАЦИЯ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЫ ШКАЛЫ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ ТРАВМЫ Для клинического использования наиболее подходящими по простоте и распространению

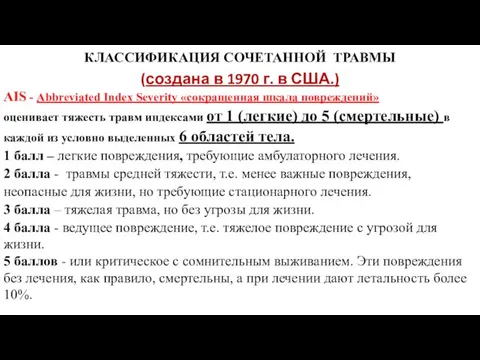

- 27. КЛАССИФИКАЦИЯ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЫ (создана в 1970 г. в США.) AIS - Abbreviated Index Severity «сокращенная шкала

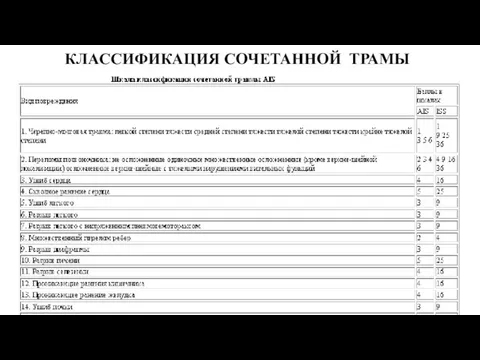

- 28. КЛАССИФИКАЦИЯ СОЧЕТАННОЙ ТРАМЫ

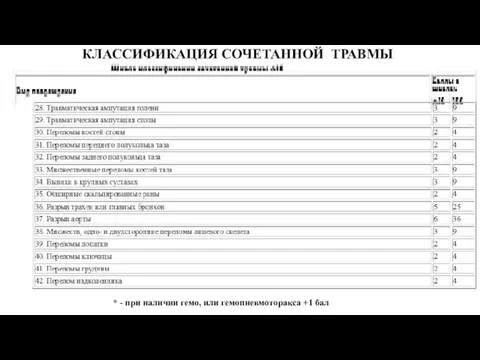

- 29. КЛАССИФИКАЦИЯ СОЧЕТАННОЙ ТРАМЫ

- 30. КЛАССИФИКАЦИЯ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЫ * - при наличии гемо, или гемопневмоторакса +1 бал

- 31. Проводят оценку каждого имеющегося повреждения области по баллам шкалы. Заключение дают по более высокому баллу, не

- 32. Несмотря на относительную простоту и достаточную достоверность в исходах изолированной травмы, шкала AIS недостаточно точна при

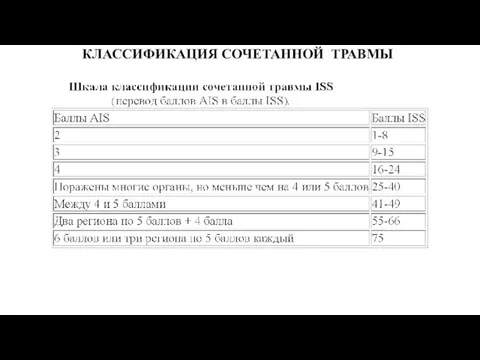

- 33. КЛАССИФИКАЦИЯ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЫ ШКАЛЫ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ ТРАВМЫ В связи с этим S.P. Baker с соавт. (США),

- 34. КЛАССИФИКАЦИЯ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЫ По существу, эти классификации родственны и отличаются друг от друга тем, что в

- 35. КЛАССИФИКАЦИЯ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЫ

- 37. КЛАССИФИКАЦИЯ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЫ Недостатком AIS и ISS является высокая доля субъективности и монокритериальности. (В.А. Соколов, 2001;

- 38. КЛАССИФИКАЦИЯ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЫ Несмотря на это, за рубежом шкала ISS получила наиболее широкое распространение и является

- 39. КЛАССИФИКАЦИЯ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЫ Поэтому классификация тяжести повреждений именно по этим шкалам позволяет понимать друг друга травматологам,

- 40. КЛАССИФИКАЦИЯ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЫ Шкала NISS (New Injury Severity Score) позволила устранить одну из основных слабостей ISS

- 41. КЛАССИФИКАЦИЯ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЫ ICISS (International Classification Injury Severity Score) – метод оценки тяжести травмы, основанный на

- 42. КЛАССИФИКАЦИЯ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЫ OIS (Organ Injury Scaling) - шкала повреждения органа – предназначена для объективной оценки

- 43. КЛАССИФИКАЦИЯ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЫ PTS (Polytrauma Score [Hannover]) - Ганноверский код политравмы Шкала предложена в начале 80-х

- 44. КЛАССИФИКАЦИЯ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЫ PTS (Polytrauma Score [Hannover]) - Ганноверский код политравмы Каждый вид повреждения (по анатомическим

- 45. КЛАССИФИКАЦИЯ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЫ Anatomic Profile (АР) предложен в 1990 г. с целью преодолеть некоторые недостатки AIS

- 46. КЛАССИФИКАЦИЯ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЫ Anatomic Profile (АР) Оценка тяжести повреждения по АР

- 47. КЛАССИФИКАЦИЯ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЫ Значительный вклад в разработку шкал тяжести повреждений внесли отечественные ученые. Ю.Н. Цибин и

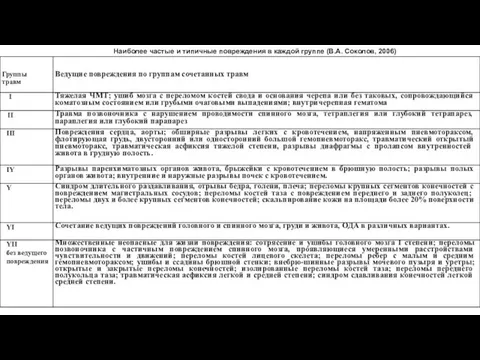

- 48. Классификация пострадавших с множественными и сочетанными травмами В.А. Соколова [2006]( все виды сочетанных травм, при ориентации

- 49. Наиболее частые и типичные повреждения в каждой группе (В.А. Соколов, 2006)

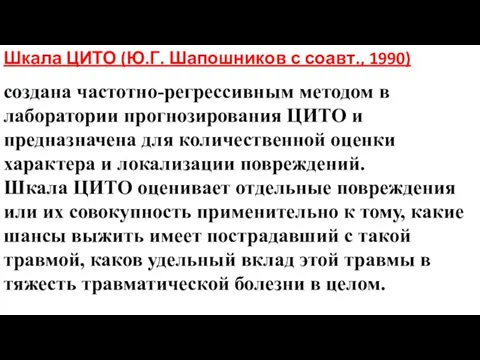

- 50. Шкала ЦИТО (Ю.Г. Шапошников с соавт., 1990) создана частотно-регрессивным методом в лаборатории прогнозирования ЦИТО и предназначена

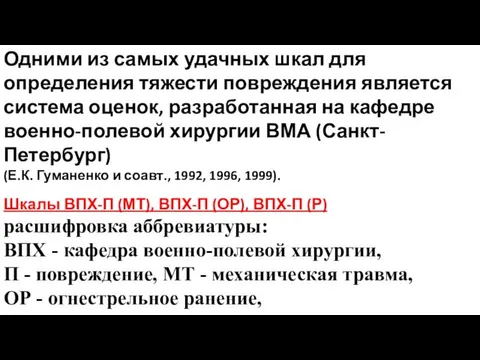

- 51. Одними из самых удачных шкал для определения тяжести повреждения является система оценок, разработанная на кафедре военно-полевой

- 52. ШКАЛЫ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ СОСТОЯНИЯ ПОСТРАДАВШЕГО Тяжесть состояния пострадавшего далеко не всегда коррелирует с тяжестью анатомических повреждений.

- 53. ШКАЛЫ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ СОСТОЯНИЯ ПОСТРАДАВШЕГО Однако сопоставление тяжести шока с исходом травмы выявило несоответствие ожидаемым результатам.

- 54. ШКАЛЫ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ СОСТОЯНИЯ ПОСТРАДАВШЕГО Для его объективного определения в настоящее время используют шкалы и индексы,

- 55. ШКАЛЫ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ СОСТОЯНИЯ ПОСТРАДАВШЕГО (патофизиологический принцип построения шкалы) Показатель тяжести состояния отражает реакцию организма пострадавшего

- 56. ШКАЛЫ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ СОСТОЯНИЯ ПОСТРАДАВШЕГО Примером построения шкал, основанных на методе многофакторной оценки тяжести состояния, является

- 57. ШКАЛЫ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ СОСТОЯНИЯ ПОСТРАДАВШЕГО Revised Trauma Score (RTS) – переработанная травматическая шкала Предложена H.R. Champion

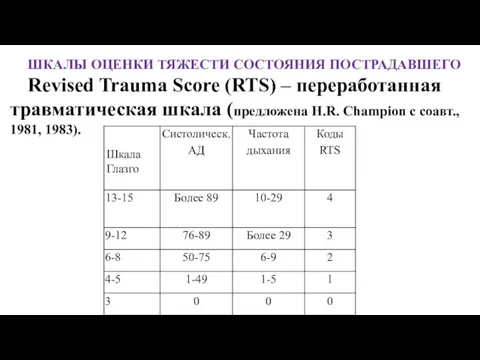

- 58. ШКАЛЫ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ СОСТОЯНИЯ ПОСТРАДАВШЕГО Revised Trauma Score (RTS) – переработанная травматическая шкала (предложена H.R. Champion

- 59. ШКАЛЫ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ СОСТОЯНИЯ ПОСТРАДАВШЕГО СRAMS – аналогичная предыдущим. Предложена T.P. Clemmer с соавт., 1985. Прогностическая

- 60. Шкала Глазго (Glasgow Coma Scale) Открывание глаз: Спонтанное - 4 балла Как реакция на речь -

- 61. ШКАЛЫ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ СОСТОЯНИЯ ПОСТРАДАВШЕГО APACHE (Acute Physiology Age Chronic Health Evaluathion) – аналогичная предыдущим. Предложена

- 62. ШКАЛЫ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ СОСТОЯНИЯ ПОСТРАДАВШЕГО APACHE (Acute Physiology Age Chronic Health Evaluathion) – одна из лучших

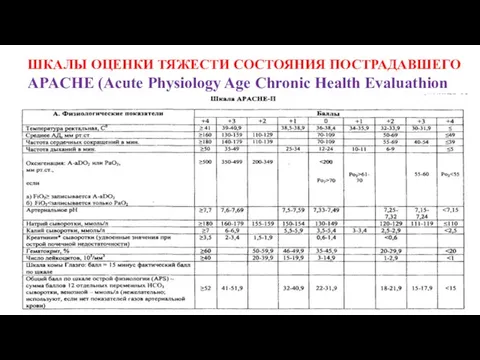

- 63. ШКАЛЫ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ СОСТОЯНИЯ ПОСТРАДАВШЕГО APACHE (Acute Physiology Age Chronic Health Evaluathion Сумма баллов ниже 11

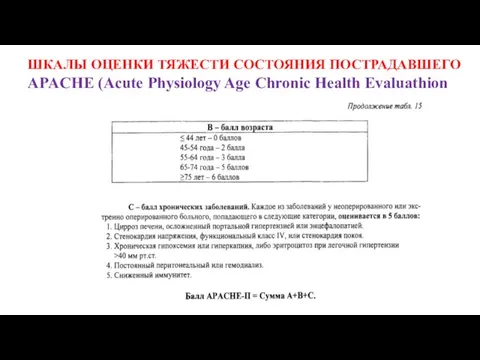

- 64. ШКАЛЫ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ СОСТОЯНИЯ ПОСТРАДАВШЕГО APACHE (Acute Physiology Age Chronic Health Evaluathion

- 65. ШКАЛЫ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ СОСТОЯНИЯ ПОСТРАДАВШЕГО APACHE (Acute Physiology Age Chronic Health Evaluathion

- 66. ШКАЛЫ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ СОСТОЯНИЯ ПОСТРАДАВШЕГО APACHE (Acute Physiology Age Chronic Health Evaluathion Несмотря на то, что

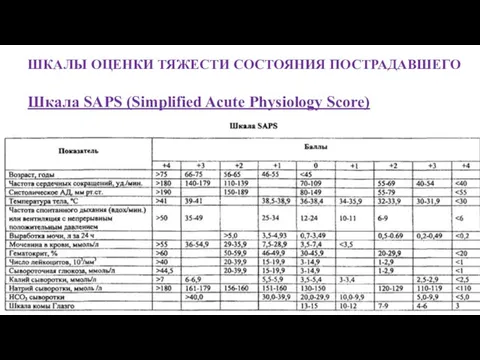

- 67. ШКАЛЫ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ СОСТОЯНИЯ ПОСТРАДАВШЕГО Шкала SAPS (Simplified Acute Physiology Score) Предложена в 1984 г. и

- 68. ШКАЛЫ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ СОСТОЯНИЯ ПОСТРАДАВШЕГО Шкала SAPS (Simplified Acute Physiology Score)

- 69. ШКАЛЫ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ СОСТОЯНИЯ ПОСТРАДАВШЕГО Шкала SAPS (Simplified Acute Physiology Score) Шкала SAPS позволяет правильно распределить

- 70. С целью связать между собой шкалы тяжести травмы и тяжести состояния пострадавшего предложены системы: TRISS -

- 71. Для определения динамики изменения состояния пострадавшего в процессе лечения, наряду с критерием (Т) Ю.Н. Цыбина, шкалами

- 72. Для прогнозирования исхода и длительности течения травматического шока Ю.Н. Цибиным с соавт. (1980) было предложно регрессивное

- 73. Формулировка окончательного диагноза у пострадавшего с сочетанной травмой при использовании шкалы производится следующим образом. Сначала записывается

- 74. Универсальной классификации сочетанной травмы, позволяющей учитывать морфологию повреждения, тяжесть состояния, прогнозировать исход травмы и обосновывать диагностический

- 80. Лечение. Алгоритм лечения (НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, Санкт-Петербург) Совершенная стратегия оказания помощи пострадавшим с прогнозируемым

- 81. Лечение. Алгоритм лечения (НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, Санкт-Петербург) 1. Полноценность, перманентность и преемственность проводимых лечебно-диагностических

- 82. Лечение. Алгоритм лечения (НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, Санкт-Петербург) 2. Проведение всех оперативных вмешательств в строгом

- 83. Лечение. Алгоритм лечения (НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, Санкт-Петербург) 3. Широкое использование современных лучевых, инструментальных и

- 84. Лечение. Алгоритм лечения (НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, Санкт-Петербург) 4. Превентивная терапия сепсиса с использованием комплекса

- 85. Лечение. Алгоритм лечения (НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, Санкт-Петербург) 4. Проведение ранних реконструктивно-восстано-вительных операций на опорно-двигательном

- 87. Особенности оказания помощи пострадавшим с СТ Медицинскую помощь пострадавшим с сочетанной травмой оказывают на 4 этапах:

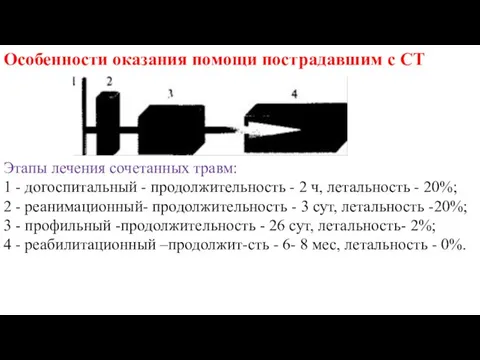

- 88. Особенности оказания помощи пострадавшим с СТ Этапы лечения сочетанных травм: 1 - догоспитальный - продолжительность -

- 89. Особенности оказания помощи на догоспитальном этапе Из общего числа пострадавших на догоспитальном этапе погибают около 20—25%,

- 90. Особенности оказания помощи на догоспитальном этапе На догоспитальном этапе наряду с реанимационным определяется непосредственный исход сочетанных

- 91. Особенности оказания помощи на догоспитальном этапе • В некоторых случаях врач скорой помощи застает пострадавшего в

- 92. Особенности оказания помощи на догоспитальном этапе • Значительно чаще, чем на реанимационном этапе, наблюдается асфиксия вследствие

- 93. Особенности оказания помощи на госпитальном этапе Первый (реанимационный) период. Организационные принципы лечения: Принцип доминирования повреждения -

- 94. Особенности оказания помощи на госпитальном этапе Первый (реанимационный) период. Требования к дежурной врачебной бригаде: анестезиолог-реаниматолог –

- 95. Особенности оказания помощи на госпитальном этапе Первый (реанимационный) этап/период. В этот период немедленно начинают борьбу с

- 96. Особенности оказания помощи на госпитальном этапе Первый (реанимационный) период. Пострадавшего перед осмотром следует полностью раздеть. Обращают

- 97. Особенности оказания помощи на госпитальном этапе Первый (реанимационный) период. Лечебно-диагностический алгоритм 1. Поддержание проходимости дыхательных путей

- 98. Особенности оказания помощи на госпитальном этапе Первый (реанимационный) период. По степени срочности проведения операции и ее

- 99. Особенности оказания помощи на госпитальном этапе Первый (реанимационный) период. Как правило, такие пострадавшие поступают в тяжелом,

- 100. Особенности оказания помощи на госпитальном этапе Первый (реанимационный) период. По данным НИИ Скор.Пом. им. Н.В. Склифосовского

- 101. Особенности оказания помощи на госпитальном этапе Первый (реанимационный) период. Подробный анализ случаев смерти пострадавших в 1-е

- 102. Особенности оказания помощи на госпитальном этапе Первый (реанимационный) период. Что касается локализации основного источника кровотечения, то

- 103. Особенности оказания помощи на госпитальном этапе Первый (реанимационный) период. Из больных, умерших в срок до 1

- 104. Особенности оказания помощи на госпитальном этапе Первый (реанимационный) период. Это объясняется: с одной стороны, относительно быстрым

- 105. Особенности оказания помощи на госпитальном этапе Первый (реанимационный) период. ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!! Потеря свыше 40% объема циркулирующей

- 106. Особенности оказания помощи на госпитальном этапе Первый (реанимационный) период. Существует ряд факторов, не позволяющих ощутимо приблизить

- 107. Особенности оказания помощи на госпитальном этапе Первый (реанимационный) период. Это настоятельно диктует необходимость в новой тактике

- 108. Особенности оказания помощи на госпитальном этапе Первый (реанимационный) период. В начале 80-х годов XX века была

- 109. Особенности оказания помощи на госпитальном этапе Первый (реанимационный) период. Однако в конце 80-х годов XX века

- 110. Особенности оказания помощи на госпитальном этапе Первый (реанимационный) период. Для улучшения исходов наиболее тяжелых политравм Ганноверской

- 111. Особенности оказания помощи на госпитальном этапе Первый (реанимационный) период. 2-й этап. Через 1— 2 сут проводили

- 112. Особенности оказания помощи на госпитальном этапе Первый (реанимационный) период. Такая тактика значительно улучшила исходы тяжелых политравм

- 113. Особенности оказания помощи на госпитальном этапе Первый (реанимационный) период. Для того чтобы применять систему «контроль повреждений»

- 114. Особенности оказания помощи на госпитальном этапе Первый (реанимационный) период. Глубокие механизмы фатального действия второго удара до

- 115. Особенности оказания помощи на госпитальном этапе Первый (реанимационный) период. Заблуждением следует считать мнение, что хирургические вмешательства

- 116. Особенности оказания помощи на госпитальном этапе Первый (реанимационный) период. К ним относят: внутричерепные гематомы объемом 80

- 117. Особенности оказания помощи на госпитальном этапе Первый (реанимационный) период. Для эффективного применения системы контроля повреждений необходимо

- 118. Особенности оказания помощи на госпитальном этапе Первый (реанимационный) период. • Сложности при реанимации и стабилизации состояния

- 119. Особенности оказания помощи на госпитальном этапе Первый (реанимационный) период. Если у пациента наряду с переломами бедра

- 120. Особенности оказания помощи на госпитальном этапе Первый (реанимационный) период. Конкретные действия травматолога при проведении контроля тяжести

- 121. Особенности оказания помощи на госпитальном этапе Первый (реанимационный) период. Если удается стабилизировать состояние пациента, через 24—36

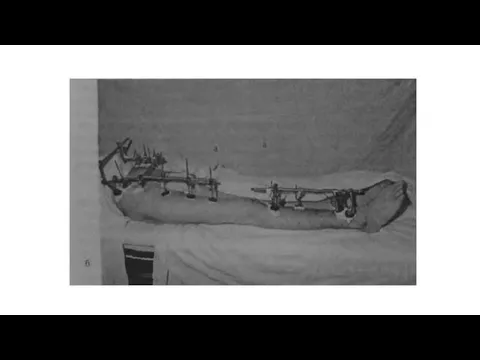

- 122. Особенности оказания помощи на госпитальном этапе Первый (реанимационный) период. Повреждения ОДА в первую фазу фиксируют гипсовыми

- 123. Особенности оказания помощи на госпитальном этапе Первый (реанимационный) период. После этого продолжают интенсивную терапию. Хирургическую обработку

- 124. Особенности оказания помощи на госпитальном этапе Первый (реанимационный) период. 3-я фаза. Погружной остеосинтез по поводу закрытых

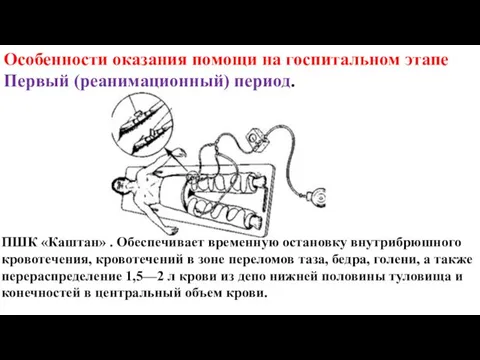

- 125. Особенности оказания помощи на госпитальном этапе Первый (реанимационный) период. ПШК «Каштан» . Обеспечивает временную остановку внутрибрюшного

- 126. Особенности оказания помощи на госпитальном этапе Первый (реанимационный) период. Всех пациентов с СТ, нуждающихся в оперативном

- 127. Особенности оказания помощи на госпитальном этапе Первый (реанимационный) период. 2-я группа -, у которых тяжесть состояния

- 128. Особенности оказания помощи на госпитальном этапе Первый (реанимационный) период. 3-я группа -, составляют больные с тяжелыми,

- 129. Особенности оказания помощи на госпитальном этапе Первый (реанимационный) период. 4-я группа - входят больные с повреждениями

- 130. Особенности оказания помощи на госпитальном этапе Второй (профильный) этап. Главной проблемой при оказании специализированной помощи является

- 131. Особенности оказания помощи на госпитальном этапе Второй (профильный) этап. Первую группу составляют больные с повреждениями, которые

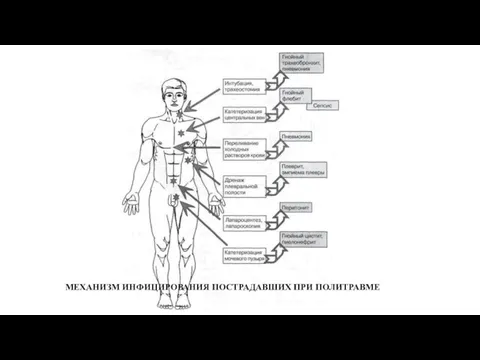

- 132. МЕХАНИЗМ ИНФИЦИРОВАНИЯ ПОСТРАДАВШИХ ПРИ ПОЛИТРАВМЕ

- 134. Скачать презентацию

![КЛАССИФИКАЦИЯ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЫ PTS (Polytrauma Score [Hannover]) - Ганноверский код политравмы](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/560327/slide-42.jpg)

![КЛАССИФИКАЦИЯ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЫ PTS (Polytrauma Score [Hannover]) - Ганноверский код политравмы](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/560327/slide-43.jpg)

Система комп’ютерного моделювання процесів життєдіяльності органів і систем організму СКІФ

Система комп’ютерного моделювання процесів життєдіяльності органів і систем організму СКІФ Гипоталамо-гипофизарная система

Гипоталамо-гипофизарная система Дефибрилляция

Дефибрилляция Асептика

Асептика Нарушения мышления

Нарушения мышления Болезнь Педжета (деформирующий остит)

Болезнь Педжета (деформирующий остит) Психологическая характеристика подросткового возраста

Психологическая характеристика подросткового возраста Острый коронарный синдром

Острый коронарный синдром Prezentatsia123

Prezentatsia123 Невынашивание беременности

Невынашивание беременности Малые средства реабилитации

Малые средства реабилитации Санация полости рта у детей и ее роль в профилактике стоматологических заболеваний

Санация полости рта у детей и ее роль в профилактике стоматологических заболеваний Сестринский уход при инфекционных заболеваниях придаточного аппарата глаза. Лекция 5

Сестринский уход при инфекционных заболеваниях придаточного аппарата глаза. Лекция 5 Внушение народу определенных чувств средствами искусства

Внушение народу определенных чувств средствами искусства Сестринский процесс при сахарном диабете

Сестринский процесс при сахарном диабете Отхаркивающие препараты

Отхаркивающие препараты ОЖЖ тежелу. ОЖЖ біріктіру әрекеттерінің принцептері

ОЖЖ тежелу. ОЖЖ біріктіру әрекеттерінің принцептері Deystvia_sotrudnikov_meditsinskoy_organizatsii_pri_zanose_kholery (1)

Deystvia_sotrudnikov_meditsinskoy_organizatsii_pri_zanose_kholery (1) Болезнь Паркинсона

Болезнь Паркинсона Женское бесплодие

Женское бесплодие Технология приготовления, состав и свойства ситаллов. Назначение в стоматологии

Технология приготовления, состав и свойства ситаллов. Назначение в стоматологии Принципы коммуникации

Принципы коммуникации Система и задачи судебной медицины

Система и задачи судебной медицины Геморрой. Классификация геморроя

Геморрой. Классификация геморроя Pacienta komforta nodrošinājums un pacienta drošība i

Pacienta komforta nodrošinājums un pacienta drošība i Киста жёлтого тела

Киста жёлтого тела Травмы. Ожоги и обморожения

Травмы. Ожоги и обморожения Загартовування. Гігієнічні принципи загартування

Загартовування. Гігієнічні принципи загартування