Содержание

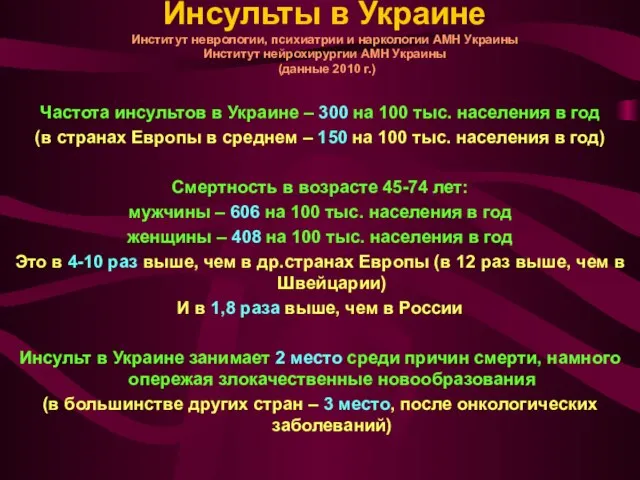

- 2. Инсульты в Украине Институт неврологии, психиатрии и наркологии АМН Украины Институт нейрохирургии АМН Украины (данные 2010

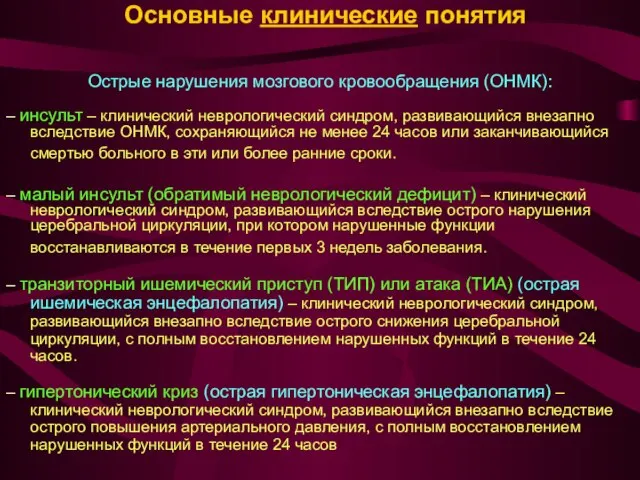

- 3. Основные клинические понятия Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК): – инсульт – клинический неврологический синдром, развивающийся внезапно

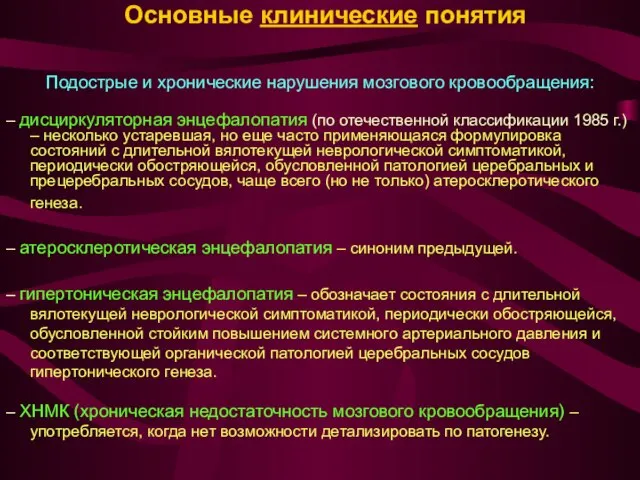

- 4. Основные клинические понятия Подострые и хронические нарушения мозгового кровообращения: – дисциркуляторная энцефалопатия (по отечественной классификации 1985

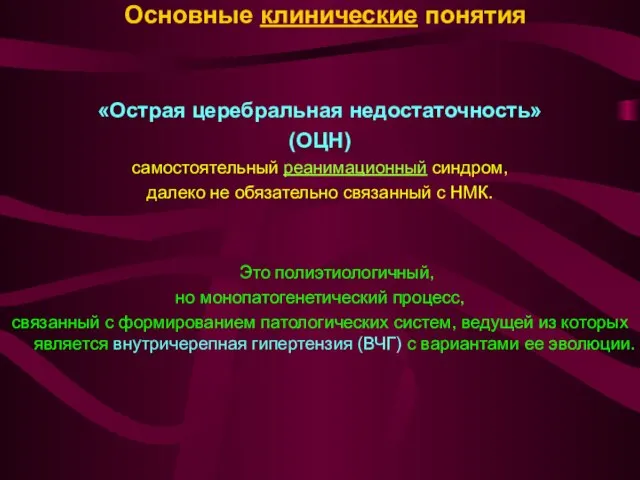

- 5. Основные клинические понятия «Острая церебральная недостаточность» (ОЦН) самостоятельный реанимационный синдром, далеко не обязательно связанный с НМК.

- 6. Цереброваскулярные болезни Сосудисто-дисциркуляторные энцефалопатии: – ишемическая энцефалопатия, – гипертоническая энцефалопатия. Инфаркт мозга. Кровоизлияние в мозг.

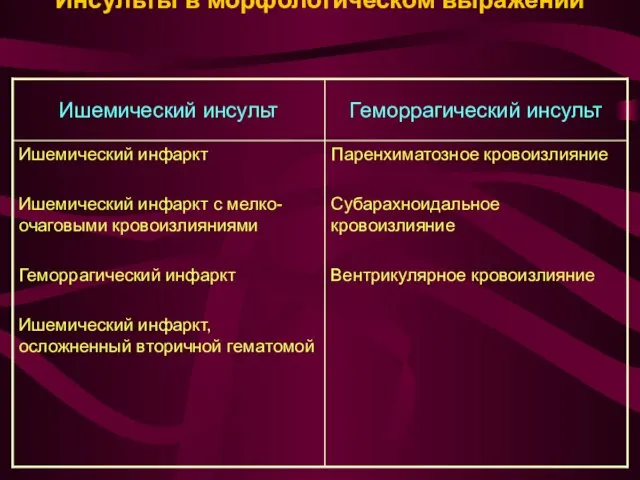

- 7. Инсульты в морфологическом выражении

- 8. Инфаркт головного мозга полный очаговый некроз мозга (т.е. гибель в очаге всех тканевых элементов – нейронов,

- 9. Патогенетические разновидности инфаркта мозга Атеротромботический Кардиоэмболический Гемодинамический Реологический

- 10. Атеротромботический инфаркт мозга У больных старше 65 лет составляет 60-75% от всех случаев инфаркта. В основе

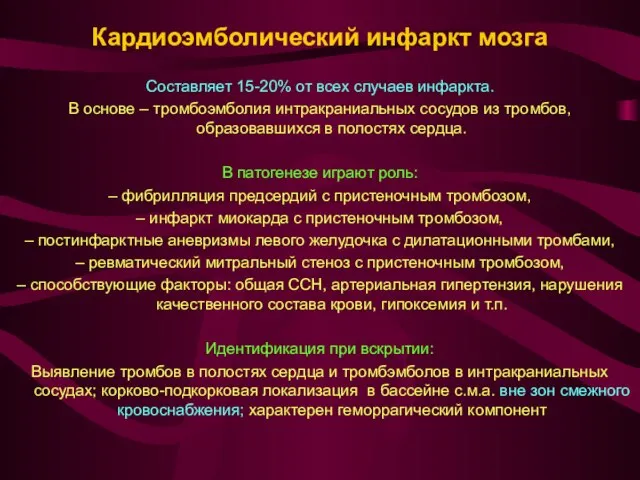

- 11. Кардиоэмболический инфаркт мозга Составляет 15-20% от всех случаев инфаркта. В основе – тромбоэмболия интракраниальных сосудов из

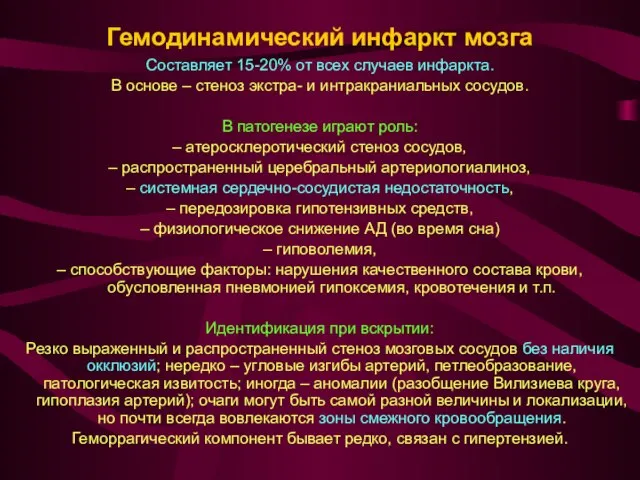

- 12. Гемодинамический инфаркт мозга Составляет 15-20% от всех случаев инфаркта. В основе – стеноз экстра- и интракраниальных

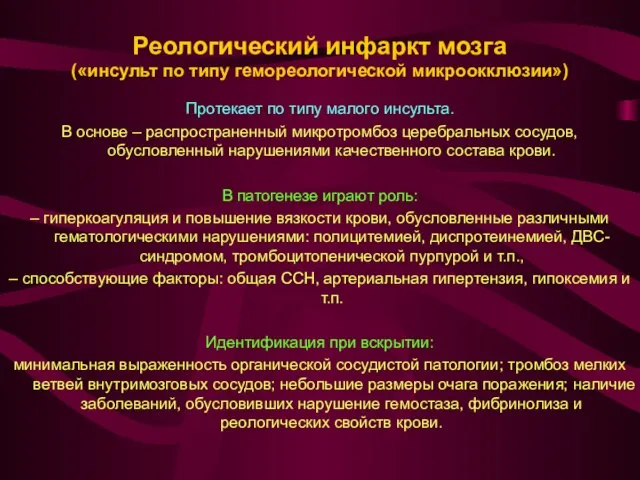

- 13. Реологический инфаркт мозга («инсульт по типу гемореологической микроокклюзии») Протекает по типу малого инсульта. В основе –

- 14. Клинические периоды в течении инфаркта мозга

- 15. Морфологические разновидности инфаркта мозга Ишемический Ишемический с геморрагическим компонентом Геморрагический Лакунарный

- 16. Ишемический инфаркт мозга Очаг колликвационного некроза нервной ткани диаметром от 0,5 см и более (до субтотального

- 17. Ишемическая (донекротическая) стадия инфаркта мозга Длительность разная в зависимости от зоны формирующегося инфаркта – от 3

- 18. Понятие «ишемической полутени» Установлено, что «ишемическая полутень» соответствует зоне с ограниченной доставкой кислорода, в которой еще

- 19. Патоморфологическая диагностика ишемического инфаркта в донекротической стадии В строгом смысле слова донекротическая стадия инфаркта мозга соответствует

- 20. Патоморфологическая диагностика ишемического инфаркта в донекротической стадии Смерть в течение первых 3-6 часов развития ишемического инфаркта

- 21. Патоморфологическая диагностика ишемического инфаркта в донекротической стадии 1. Учет анамнеза и клинических данных. 2. Соблюдение правил

- 22. Патоморфологическая диагностика ишемического инфаркта в донекротической стадии 4. При гистологическом исследовании обнаруживается: – малокровие сосудов (запустевание

- 23. Стадия некроза (ранний период – 1-1,5 суток) Начинается через 3-6 часов при формировании инфарктного ядра, постепенно

- 24. Стадия некроза и разжижения некротических масс (стадия серого размягчения) Начинается через 3-6 часов при формировании инфарктного

- 25. Патоморфологическая диагностика ишемического инфаркта в стадии некроза и разжижения некротических масс Макроскопически очаг некроза нервной ткани

- 26. Стадия образования кисты на месте крупного инфаркта Стадия самая продолжительная – длится от нескольких месяцев до

- 27. Ишемический инфаркт мозга с геморрагическим компонентом Отличается наличием множественных мелкоточечных кровоизлияний в очаге (часто – и

- 28. Геморрагический инфаркт Генез – эмболический, реже – при окклюзии интракраниальных венозных синусов и вен. Встречается только

- 29. Лакунарные инфаркты мозга развиваются в стволе, подкорковых ядрах и в глубинном белом веществе мозга у пожилых

- 30. Локализация инфарктов мозга В бассейне одной из средних мозговых артерий (50-55% случаев) – височная и теменная

- 31. Осложнения инфарктов мозга Внутримозговые: – отек мозга – прорыв некротических масс в желудочки – вторичное кровоизлияние

- 32. Осложнения инфарктов мозга Инфекции мочевыводящих путей (до 40% умерших): – обусловлены катетеризацией мочевого пузыря (восходящая инфекция)

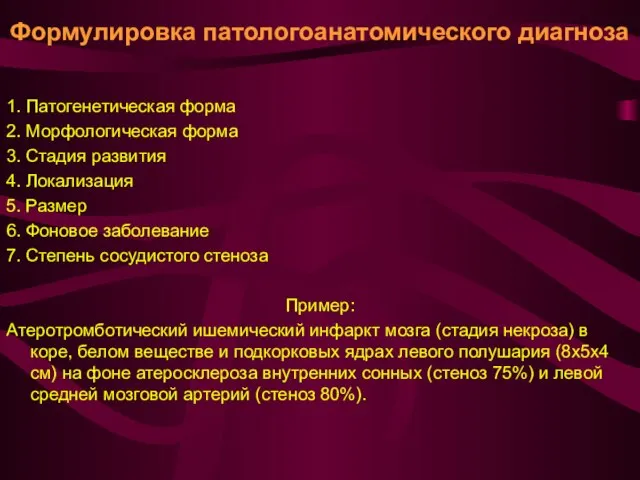

- 33. Формулировка патологоанатомического диагноза 1. Патогенетическая форма 2. Морфологическая форма 3. Стадия развития 4. Локализация 5. Размер

- 35. Скачать презентацию

Пороки развития половых органов и нарушения полового развития: преждевременное половое развитие, задержка полового развития

Пороки развития половых органов и нарушения полового развития: преждевременное половое развитие, задержка полового развития Функціональні порушення вищої нервової діяльності у дітей. Профілактика порушень слуху, зору та опорно-рухового апарату

Функціональні порушення вищої нервової діяльності у дітей. Профілактика порушень слуху, зору та опорно-рухового апарату Ортопедиялық стоматология пропедевтикасының модулі

Ортопедиялық стоматология пропедевтикасының модулі Заболевания щитовидной железы и гипофиза

Заболевания щитовидной железы и гипофиза Судебно-медицинская экспертиза механической асфиксии

Судебно-медицинская экспертиза механической асфиксии Конфлікти. Типи конфліктів

Конфлікти. Типи конфліктів Надання взаємодопомоги і самодопомоги при пораненнях , кровотечах та опіках

Надання взаємодопомоги і самодопомоги при пораненнях , кровотечах та опіках Психолого-педагогическое сопровождение детей с алалией

Психолого-педагогическое сопровождение детей с алалией Клинический разбор больного

Клинический разбор больного Основы медицинских знаний

Основы медицинских знаний Шейные рефлекторные и корешковые синдромы: диагностика и лечение

Шейные рефлекторные и корешковые синдромы: диагностика и лечение Введение в ветеринарную протозоологию

Введение в ветеринарную протозоологию Ветеринарная фармакология и токсикология. Лекция 2

Ветеринарная фармакология и токсикология. Лекция 2 Пролежни. Организация ухода

Пролежни. Организация ухода Компьютерные болезни и их профилактика. Туннельный синдром

Компьютерные болезни и их профилактика. Туннельный синдром Химиоэмболизация. Майлы химиоэмболизация

Химиоэмболизация. Майлы химиоэмболизация Роль химии в лечении онкологических заболеваний

Роль химии в лечении онкологических заболеваний Гемофилия у детей. Современные методы лечения и диспансерного наблюдения

Гемофилия у детей. Современные методы лечения и диспансерного наблюдения Скорая медицинская помощь при ожоге

Скорая медицинская помощь при ожоге Как стать успешным студентом

Как стать успешным студентом Доғалы протездің құрылымы, қолдану көрсеткіштері, қарсы көрсеткіштері. Артықшылықтары мен кемшіліктері

Доғалы протездің құрылымы, қолдану көрсеткіштері, қарсы көрсеткіштері. Артықшылықтары мен кемшіліктері Вирустар генетикасы. Вирустық геномның ұйымдасуы. Вирустық геномдардың репликациясы

Вирустар генетикасы. Вирустық геномның ұйымдасуы. Вирустық геномдардың репликациясы Реактивы, используемые в ПЦР-анализе

Реактивы, используемые в ПЦР-анализе Профілактика травматизму та професійних захворювань

Профілактика травматизму та професійних захворювань Вспомогательные средства в анестезиологии Местные анестетики

Вспомогательные средства в анестезиологии Местные анестетики Диагностика заболеваний периодонта. Электроодонтометрия

Диагностика заболеваний периодонта. Электроодонтометрия Лечение пульпитов временных и постоянных зубов. Особенности эндодонтического лечения пульпитов у детей

Лечение пульпитов временных и постоянных зубов. Особенности эндодонтического лечения пульпитов у детей Психологическая помощь онкобольным и их семьям

Психологическая помощь онкобольным и их семьям