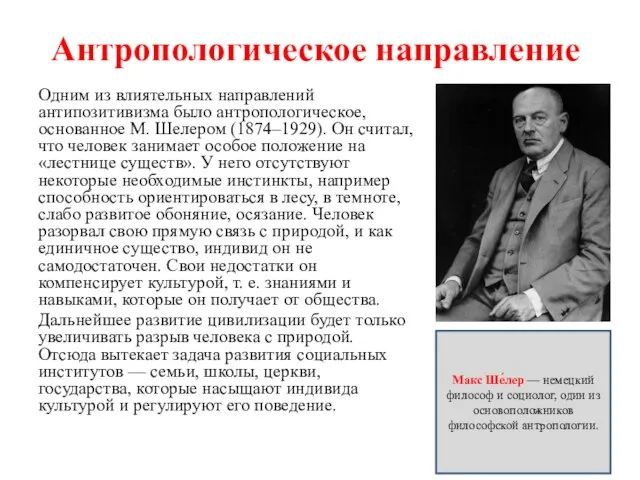

Антипозитивизм

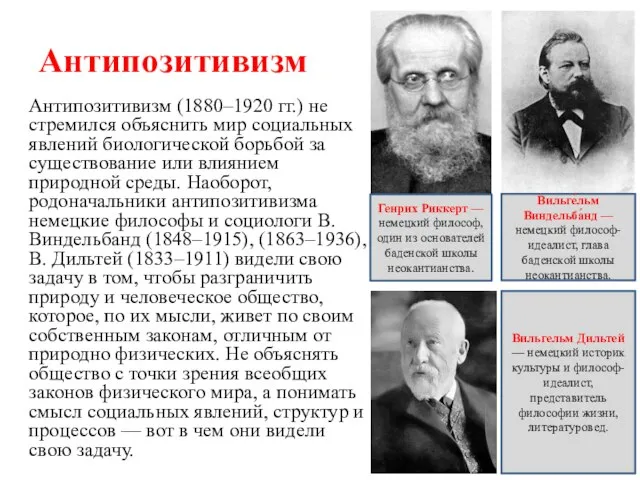

Антипозитивизм (1880–1920 гг.) не стремился объяснить мир социальных явлений биологической борьбой

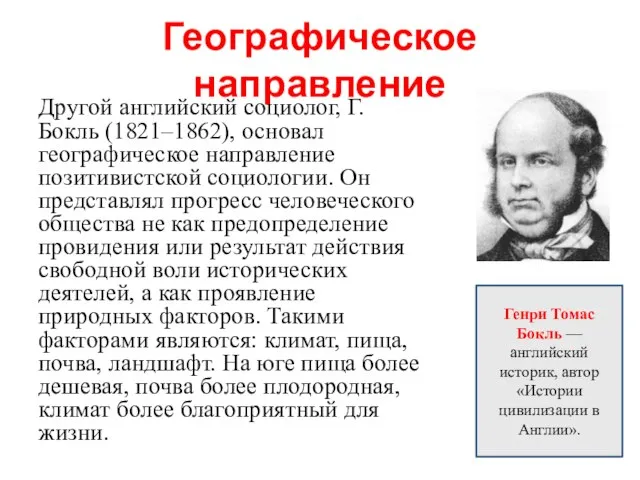

за существование или влиянием природной среды. Наоборот, родоначальники антипозитивизма немецкие философы и социологи В. Виндельбанд (1848–1915), (1863–1936), В. Дильтей (1833–1911) видели свою задачу в том, чтобы разграничить природу и человеческое общество, которое, по их мысли, живет по своим собственным законам, отличным от природно физических. Не объяснять общество с точки зрения всеобщих законов физического мира, а понимать смысл социальных явлений, структур и процессов — вот в чем они видели свою задачу.

Вильге́льм Виндельба́нд — немецкий философ-идеалист, глава баденской школы неокантианства.

Генрих Риккерт — немецкий философ, один из основателей баденской школы неокантианства.

Вильгельм Дильтей — немецкий историк культуры и философ-идеалист, представитель философии жизни, литературовед.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА Игра со звуком для взрослых и детей. Вопросы о православных традициях праздника Рождества Христова и че

Игра со звуком для взрослых и детей. Вопросы о православных традициях праздника Рождества Христова и че Мировые религии России.

Мировые религии России.  Прогулки по лесу Выполнила презентацию учитель начальных классов МБОУ Ордынского района Новосибирской области –

Прогулки по лесу Выполнила презентацию учитель начальных классов МБОУ Ордынского района Новосибирской области –  Календарный год состоит из четырех сезонов, иначе их еще называют «времена года» - из зимы, весны, лета и осени. Давай поговорим поп

Календарный год состоит из четырех сезонов, иначе их еще называют «времена года» - из зимы, весны, лета и осени. Давай поговорим поп Приобщение дошкольников к народной культуре в разных видах музыкальной деятельности» Музыкальный руководитель МБДОУ «ДСКВ №3»

Приобщение дошкольников к народной культуре в разных видах музыкальной деятельности» Музыкальный руководитель МБДОУ «ДСКВ №3»  Отчёт о работе районного методического объединения

Отчёт о работе районного методического объединения Толерантность на разных языках мира

Толерантность на разных языках мира Тема: «Путешествие капельки»

Тема: «Путешествие капельки»  British Council

British Council Развитие добровольческой (волонтёрской) деятельности молодёжи в рамках фестиваля Добрый рок

Развитие добровольческой (волонтёрской) деятельности молодёжи в рамках фестиваля Добрый рок Презентация на тему "секреты русского сбитня" скачать

Презентация на тему "секреты русского сбитня" скачать  Новое время: встреча Европы и Америки 4 класс - презентация к уроку Окружающий мир

Новое время: встреча Европы и Америки 4 класс - презентация к уроку Окружающий мир Акция: Поможем детям-сиротам!

Акция: Поможем детям-сиротам! Торжественная линейка, посвященная 72 годовщине битвы под Москвой Учащиеся классов 3 «А», 3 «Б», 3 «В»

Торжественная линейка, посвященная 72 годовщине битвы под Москвой Учащиеся классов 3 «А», 3 «Б», 3 «В» КПРФ ДЕВИЗ КПРФ “РОССИЯ, ТРУД, НАРОДОВЛАСТИЕ, СОЦИАЛИЗМ!” Коммунистическая Партия Российской Федерации

КПРФ ДЕВИЗ КПРФ “РОССИЯ, ТРУД, НАРОДОВЛАСТИЕ, СОЦИАЛИЗМ!” Коммунистическая Партия Российской Федерации Теория самореферентных систем

Теория самореферентных систем Всероссийские акции в формате Дни единых действий

Всероссийские акции в формате Дни единых действий Производственная практика. Отчет

Производственная практика. Отчет Презентация на тему "Интерактивная сторона делового общения" скачать бесплатно

Презентация на тему "Интерактивная сторона делового общения" скачать бесплатно Презентация на тему "Профессия – «Охранник»" скачать

Презентация на тему "Профессия – «Охранник»" скачать  Презентация без названия (6) (1)

Презентация без названия (6) (1) 8 февраля – 13 февраля 2010 г.

8 февраля – 13 февраля 2010 г. Презентация на тему "7 апреля – Международный день Здоровья" скачать

Презентация на тему "7 апреля – Международный день Здоровья" скачать  Обращение с газообразными радиоактивными отходами и системы вентиляции

Обращение с газообразными радиоактивными отходами и системы вентиляции  Социальная сущность семьи

Социальная сущность семьи Московский князь Иван Калита - презентация к уроку Окружающий мир

Московский князь Иван Калита - презентация к уроку Окружающий мир Презентация на тему "Профессия – «Кондуктор»" скачать

Презентация на тему "Профессия – «Кондуктор»" скачать