Содержание

- 2. Полипарадигмальность как парадигма современной науки и образования

- 3. План: 1. Парадигма как научный феномен. 2. Педагогическая парадигма: понятие и структура. 3. Полипарадигмальность как парадигма

- 4. Парадигма (от др.-греч. παράδειγμα – «шаблон, пример, образец»; греч. paradeigma: «para» – «сверх», «над», «через», «около»

- 5. «Парадигма» - понятие, характеризующее сферу вечных идей, некий первообраз, образец, в соответствии с которым бог-демиург (творец)

- 6. «Парадигма» обозначала нечто высшее, трансцендентное («потустороннее»), недоступное опытному познанию; некий образец, предопределяющий структуру и форму материальных

- 7. «Парадигма» как совокупность неких общих принципов и стандартов исследования, выполняющих нормативную функцию

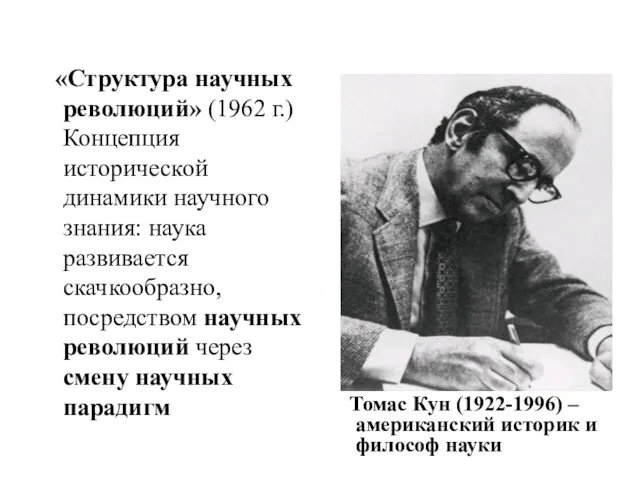

- 8. «Структура научных революций» (1962 г.) Концепция исторической динамики научного знания: наука развивается скачкообразно, посредством научных революций

- 9. «Под парадигмами я подразумеваю признанные всеми научные достижения, которые в течение определённого времени дают научному сообществу

- 10. Научная парадигма – это совокупность теоретических и методологических положений, принятых научным сообществом на известном этапе развития

- 11. В чем особенности парадигмы как сложно структурированной единицы методологического знания?

- 12. Научная парадигма неотделима от самих исследователей – научного сообщества, выступающего в качестве методологического субъекта научной деятельности.

- 13. «Парадигма» - совокупность убеждений, идеалов и общепринятых норм научного исследования и той картины мира, с которой

- 14. «Парадигма» как образец, пример решения проблем, задач, «головоломок», используемый этим сообществом

- 15. Выделяют пять аспектов научной парадигмы: социально-психологический эпистемологический аксиологический социологический социокультурный

- 16. Социально-психологический аспект «Парадигма» - предпосылочная структура научного познания («Парадигма» - это система теоретических, методологических и ценностных

- 18. Эпистемологический (теоретико-познавательный) аспект (от греч. «episteme» – «знание» и «logos» – «учение»; «эпистема» характеризует культурные образцы

- 19. Аксиологический (ценностный) аспект (от греч. «axia» – «ценность» и «logos» – «слово», «понятие», «учение») «Парадигма» –

- 20. Выделяют два взаимосвязанных блока аксиологического компонента парадигмы: внутренний (идеалы, ценности, нормы) внешний (роль науки и ее

- 21. Социологический план (лат. «socius» – «общественный» + др.-греч. «λόγος» – «наука», «учение») «парадигма» выступает в качестве

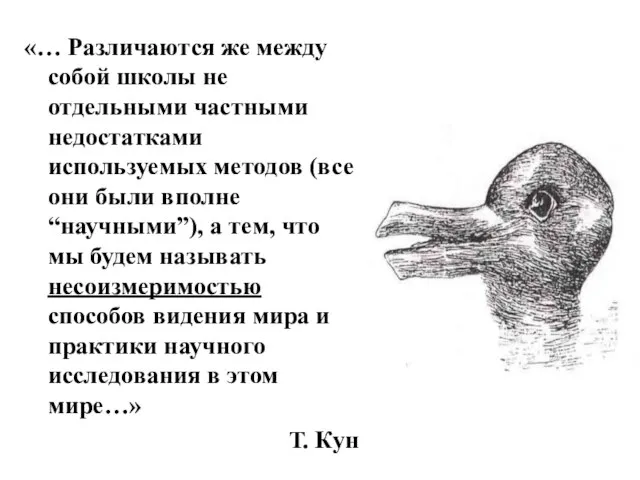

- 22. «… Различаются же между собой школы не отдельными частными недостатками используемых методов (все они были вполне

- 23. Социокультурный аспект «Парадигма», выполняя нормативные и интегративные функции, выступает как доминирующая ценность культуры данного научного сообщества

- 24. Парадигма задает образец решения научной проблемы «Давно доказана правомерность вливания в состав методологического обеспечения научной работы

- 25. Разнообразные подходы к трактовке понятия «парадигма»: 1. Определения педагогической парадигмы носят общенаучный характер, опираясь на теорию

- 26. 2. Обособленность, изолированность, несовместимость педагогической парадигмы с практикой решения педагогических практических задач (разведение понятия «педагогическая теория»

- 27. «Образовательная парадигма» Под образовательной парадигмой понимается наиболее общая, концептуальная схема, в рамках которой происходит постановка и

- 28. «Образовательная парадигма» Образовательная парадигма дает представление о совокупности устойчивых характеристик образовательного процесса, которые определяют принципиальную схему

- 29. Полипарадигмальность как парадигма современной науки и образования Полипарадигмальность предполагает сосуществование нескольких методологических систем, в рамках которых

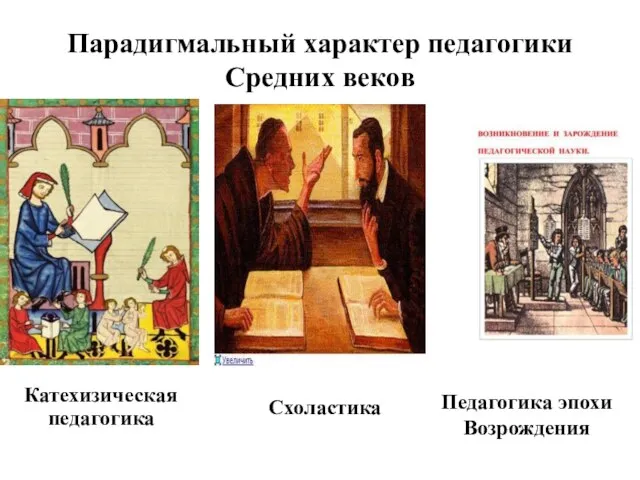

- 30. Парадигмальный характер педагогики Средних веков Катехизическая педагогика Схоластика Педагогика эпохи Возрождения

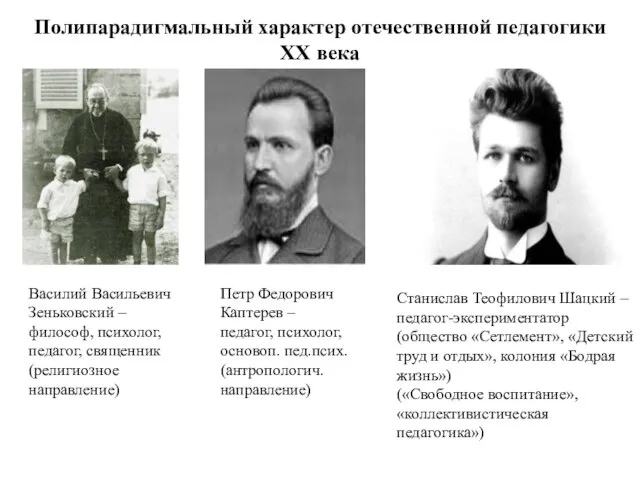

- 31. Полипарадигмальный характер отечественной педагогики XX века Василий Васильевич Зеньковский – философ, психолог, педагог, священник (религиозное направление)

- 32. А.С. Макарен К.Н. Ве П.П. Блонски Россия 20-30-х гг. XX века А.С. Макарен

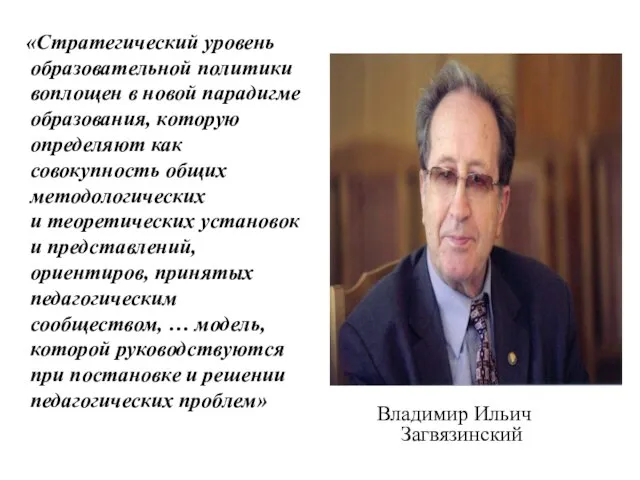

- 33. «Стратегический уровень образовательной политики воплощен в новой парадигме образования, которую определяют как совокупность общих методологических и

- 34. Сущность современной образовательной ситуации состоит в смене образовательной парадигмы – переходе от традиционной, или познавательной, просвещенческой

- 35. Традиционная (авторитарный подход) Личностно-ориентированная (гуманно-личностный подход)

- 36. Традиционная (знаниево-ориентированная), или познавательная, просвещенческая образовательная парадигма цель образования – получение научных знаний об окружающей действительности;

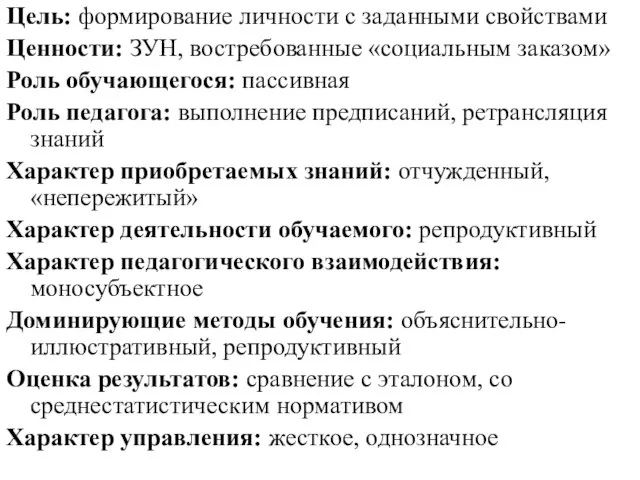

- 37. Цель: формирование личности с заданными свойствами Ценности: ЗУН, востребованные «социальным заказом» Роль обучающегося: пассивная Роль педагога:

- 38. Личностно-ориентированная (гуманистическая) образовательная парадигма цель образования состоит в ориентации на обогащение личностного опыта школьника; ребенок –

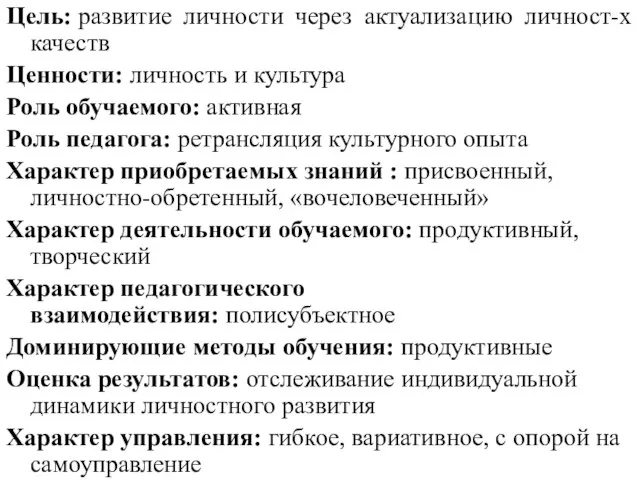

- 39. Цель: развитие личности через актуализацию личност-х качеств Ценности: личность и культура Роль обучаемого: активная Роль педагога:

- 41. Скачать презентацию

Организация электромонтажных работ

Организация электромонтажных работ География морского транспорта РФ

География морского транспорта РФ Шторка Одуванчик

Шторка Одуванчик виммельбух в детском саду

виммельбух в детском саду Разработка интеллектуальной системы мониторинга состояния оборудования Заявка_С1ИИ-114708

Разработка интеллектуальной системы мониторинга состояния оборудования Заявка_С1ИИ-114708 Религия. Знакомство

Религия. Знакомство Проект Памятные даты 2012года. Республиканский конкурс Самая лучшая многодетная семья республики

Проект Памятные даты 2012года. Республиканский конкурс Самая лучшая многодетная семья республики 20131109_rabota_s_tekstom_0

20131109_rabota_s_tekstom_0 Связующие для неводных окрасочных составов. Тема № 4. Растительные масла

Связующие для неводных окрасочных составов. Тема № 4. Растительные масла МТУ инструкция для электрогазосварщика Кузина А.Н

МТУ инструкция для электрогазосварщика Кузина А.Н Выбор пускателей прямого пуска

Выбор пускателей прямого пуска Изгибаемые элементы. Расчет прочности по наклонным сечениям

Изгибаемые элементы. Расчет прочности по наклонным сечениям ООО РМОС. Обслуживающее предприятие и управляющая компания в одном лице. Стажировка

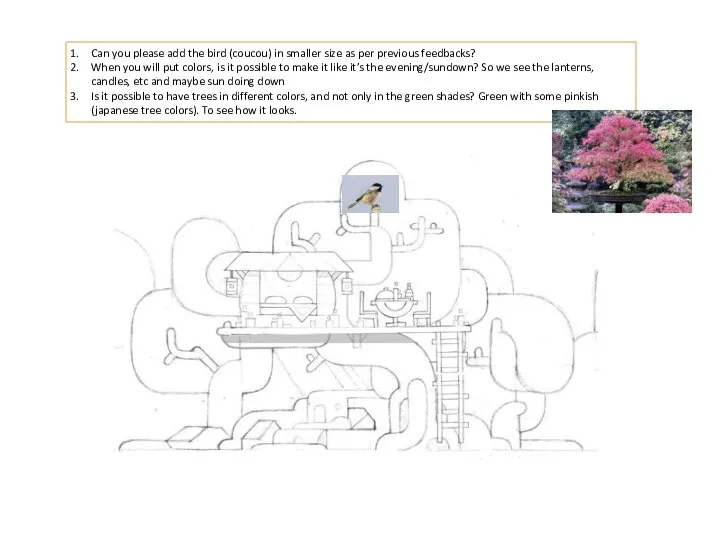

ООО РМОС. Обслуживающее предприятие и управляющая компания в одном лице. Стажировка Compli-city. Coucouning. KamaCitron - feedbacks 250816

Compli-city. Coucouning. KamaCitron - feedbacks 250816 МБОУ Лицей №1 2

МБОУ Лицей №1 2 Переходы магистральных нефтепроводов через естественные и искусственные преграды

Переходы магистральных нефтепроводов через естественные и искусственные преграды Цигайская порода овец

Цигайская порода овец Факторы производства и факторные доходы. Производительность факторов производства

Факторы производства и факторные доходы. Производительность факторов производства Ликвидация НГВП в осложненных условиях. (Лекция 10)

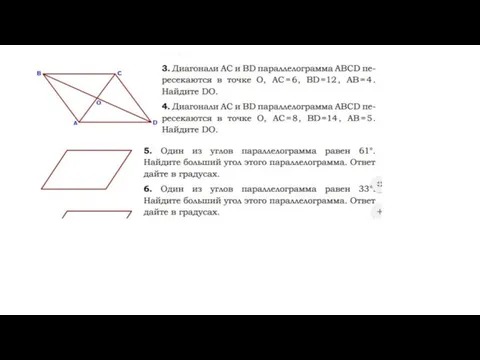

Ликвидация НГВП в осложненных условиях. (Лекция 10) четырехугольник дз

четырехугольник дз Золотая свадьба

Золотая свадьба Инструкция по регистрации и работе обучающихся на сайте Экономической Интернет-школы

Инструкция по регистрации и работе обучающихся на сайте Экономической Интернет-школы ПЭК спортакиада-1(1)

ПЭК спортакиада-1(1) Строительство десяти комплексов придорожного сервиса на территории г. Уфы Республики Башкортостан

Строительство десяти комплексов придорожного сервиса на территории г. Уфы Республики Башкортостан Назначение трактора МТЗ-82.1

Назначение трактора МТЗ-82.1 Определение размеров заготовки

Определение размеров заготовки Congenital dislocation of the hip

Congenital dislocation of the hip Основные фонды предприятия и эффективность их использования. Тема 2

Основные фонды предприятия и эффективность их использования. Тема 2