Содержание

- 2. МИНЕРАЛИЗОВАННЫЕ ТКАНИ Минерализованные ткани - это специализированные формы соединительной ткани. Особенностью их строения является наличие хорошо

- 3. ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ Костная ткань (textus osseus) является сложно организованным и активно функционирующим

- 4. ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ КОСТНОЙ ТКАНИ - остеобласты - органические вещества - 30% - остеоциты - минеральные

- 5. СОСТАВ МЕЖКЛЕТОЧНОГО ВЕЩЕСТВА Особенности организации межклеточного матрикса, структура входящих в него органических и минеральных компонентов, а

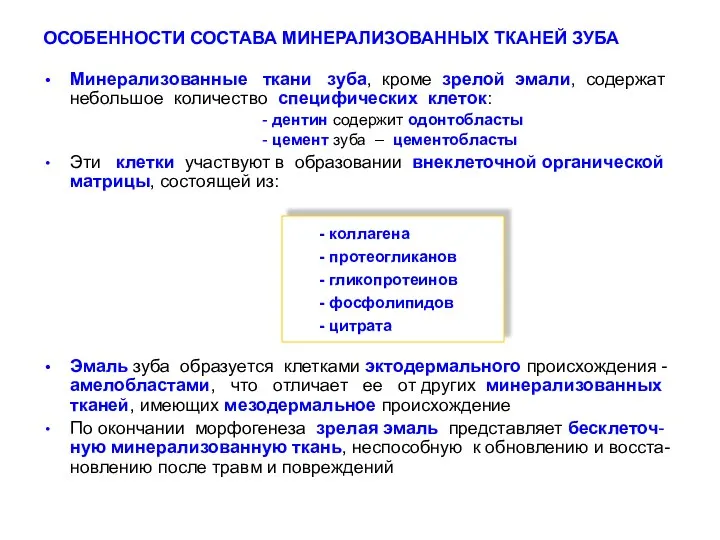

- 6. ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ТКАНЕЙ ЗУБА Минерализованные ткани зуба, кроме зрелой эмали, содержат небольшое количество специфических клеток:

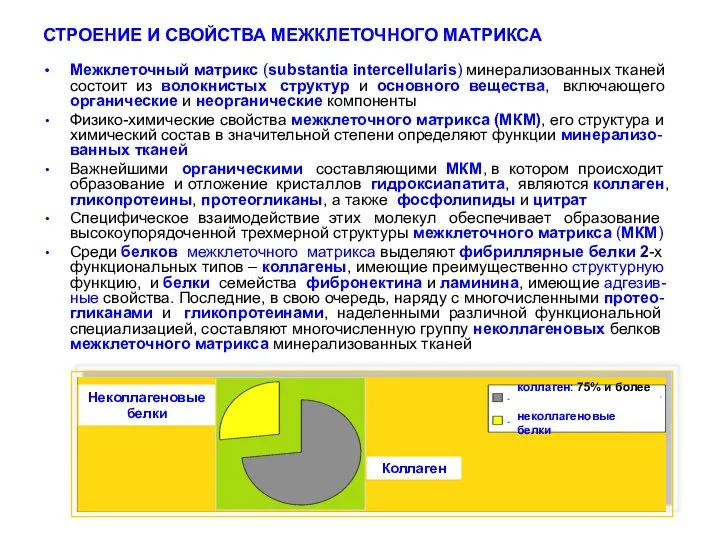

- 7. СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА МЕЖКЛЕТОЧНОГО МАТРИКСА Межклеточный матрикс (substantia intercellularis) минерализованных тканей состоит из волокнистых структур и

- 8. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ТКАНЕЙ Особенности строения минерализованных тканей обеспечивают высокую прочность и сопротивляемость нагрузкам Наличие хорошо

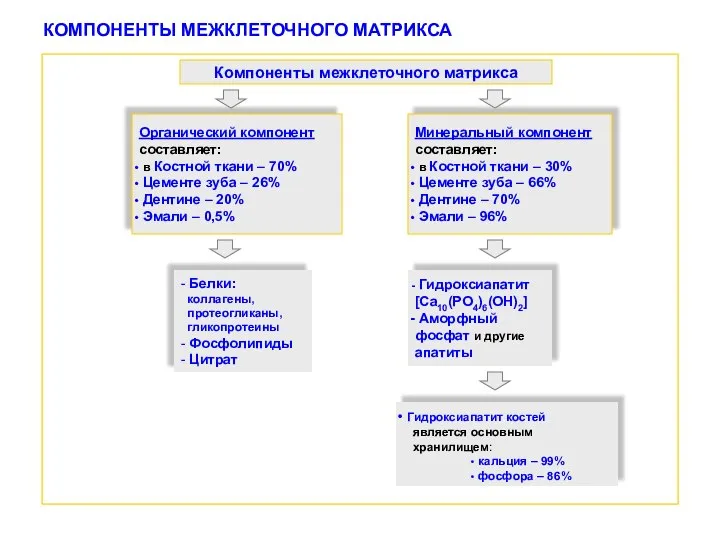

- 9. КОМПОНЕНТЫ МЕЖКЛЕТОЧНОГО МАТРИКСА Компоненты межклеточного матрикса Гидроксиапатит костей является основным хранилищем: кальция – 99% фосфора –

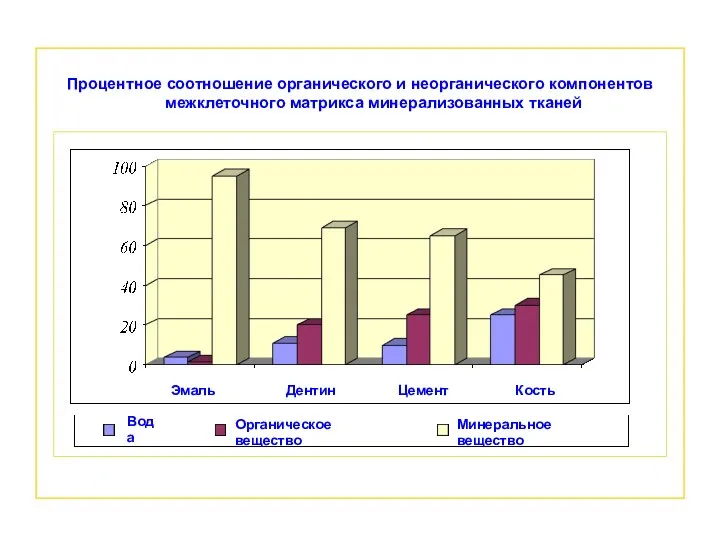

- 10. Процентное соотношение органического и неорганического компонентов межклеточного матрикса минерализованных тканей Вода Органическое вещество Минеральное вещество Эмаль

- 11. ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА МЕЖКЛЕТОЧНОГО ВЕЩЕСТВА РАЗНЫХ МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ТКАНЕЙ Основное отличие межклеточного матрикса отдельных минерализованных тканей заключается в

- 12. БЕЛКИ МКМ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ Коллагены разных типов - структурная функция Неколлагеновые белки Фибронектин, ламинин - адгезивная

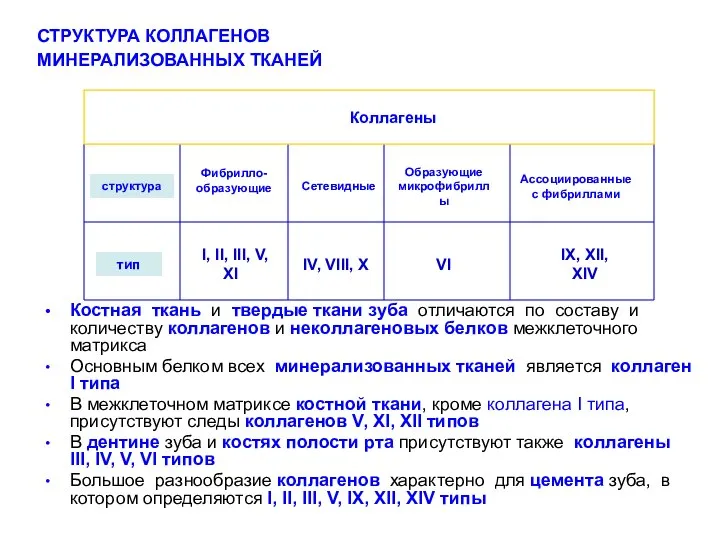

- 13. Костная ткань и твердые ткани зуба отличаются по составу и количеству коллагенов и неколлагеновых белков межклеточного

- 14. КОЛЛАГЕНЫ. СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ Коллагены являются самыми распространенными белками в человеческом теле и входят в состав

- 15. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ КОЛЛАГЕНОВ МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ТКАНЕЙ Коллагены являются гликопротеинами с разным аминокислотным составом и количеством углеводов Молекула

- 16. СТРОЕНИЕ КОЛЛАГЕНА I ТИПА Коллаген I типа: [α1(І)]2α2(І) является гетерополимером, состоящим из разных α-полипептидных цепей римская

- 17. СОСТАВ И ДЛИНА ВОЛОКНА КОЛЛАГЕНОВ РАЗНЫХ ТИПОВ Тип коллагена Состав Длина волокна, нм

- 18. ОСОБЕННОСТИ КОЛЛАГЕНА I ТИПА КОСТНОЙ ТКАНИ Особенностью коллагена І типа костной ткани (остеоколлагена) является: высокое содержание

- 19. ДЕСМОЗИН И ИЗОДЕСМОЗИН В коллагене І типа кости присутствуют такие специфические структуры, как десмозин и изодесмозин,

- 20. ДЕСМОЗИН И ИЗОДЕСМОЗИН - В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ Десмозин (пиридинолин) и изодесмозин (изопиридинолин) обеспечивают стабильность коллагенового матрикса

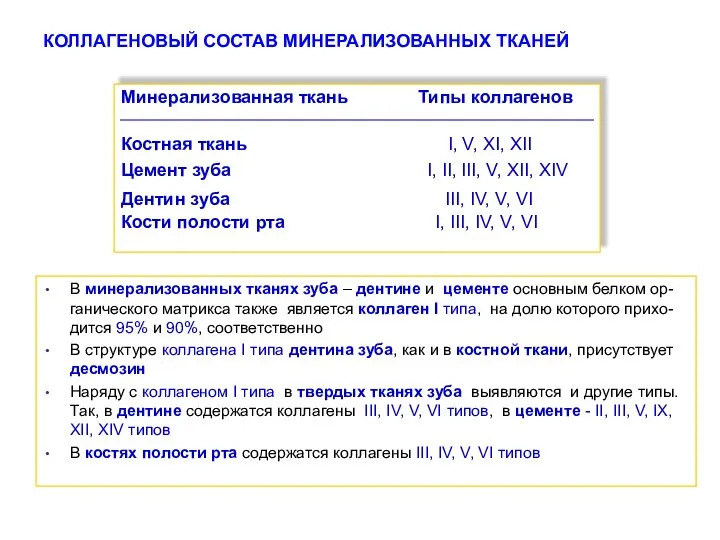

- 21. КОЛЛАГЕНОВЫЙ СОСТАВ МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ТКАНЕЙ Минерализованная ткань Типы коллагенов Костная ткань I, V, XI, XII Цемент зуба

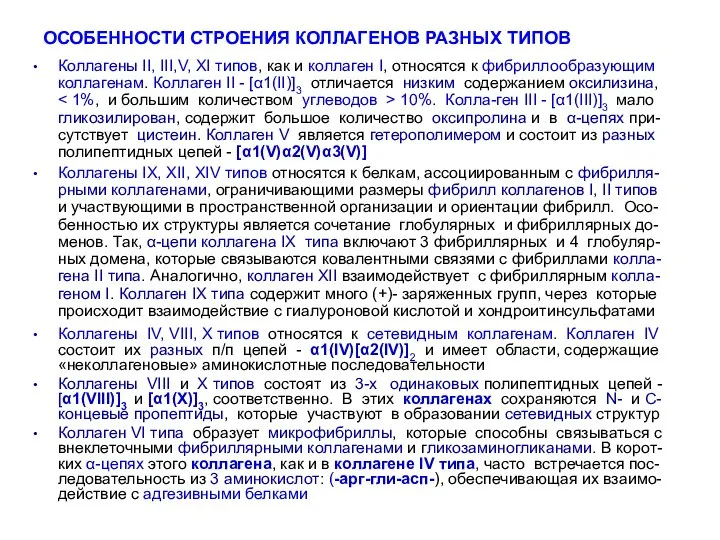

- 22. Коллагены II, III,V, XI типов, как и коллаген І, относятся к фибриллообразующим коллагенам. Коллаген ІІ -

- 23. Коллаген образуется из секретируемого остеобластами предшественника – про-коллагена, представляющего собой тройную суперспираль, состоящую из 3-х левозакрученных

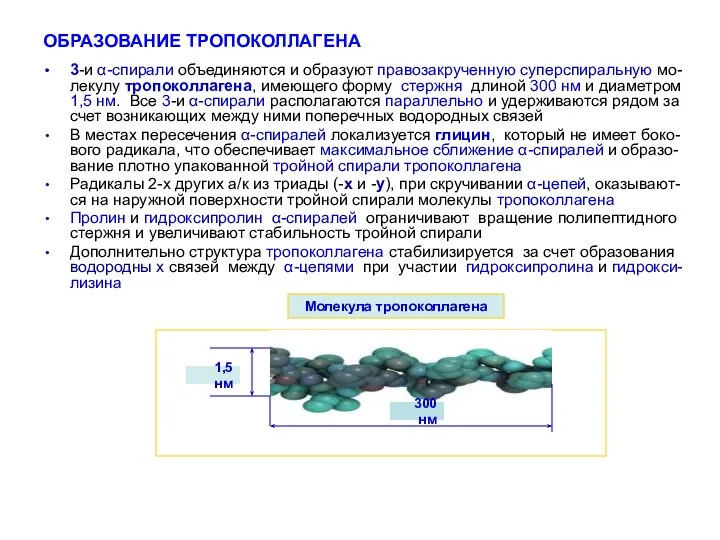

- 24. ОБРАЗОВАНИЕ ТРОПОКОЛЛАГЕНА 3-и α-спирали объединяются и образуют правозакрученную суперспиральную мо-лекулу тропоколлагена, имеющего форму стержня длиной 300

- 25. Из сформировавшихся молекул тропоколлагена происходит сборка коллагено-вых фибрилл, в которых одна нить молекул тропоколлагена сдвинута по

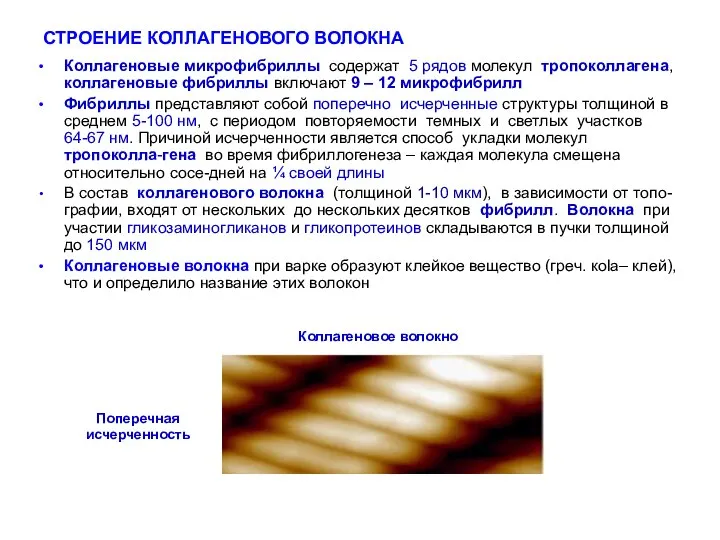

- 26. Коллагеновые микрофибриллы содержат 5 рядов молекул тропоколлагена, коллагеновые фибриллы включают 9 – 12 микрофибрилл Фибриллы представляют

- 27. БИОСИНТЕЗ И СОЗРЕВАНИЕ КОЛЛАГЕНА Синтез и созревание коллагена представляют сложный процесс, состоящий из целого ряда последовательных

- 28. Гидроксилирование остатков пролина и лизина является результатом котран-сляционного превращения соответствующих аминокислот в составе пептидных цепей проколлагена.

- 29. НАРУШЕНИЯ СИНТЕЗА И СОЗРЕВАНИЯ КОЛЛАГЕНА Оксипролин и оксилизин являются маркерными аминокислотами зрелого кол-лагена. Гидроксилирование остатков пролина

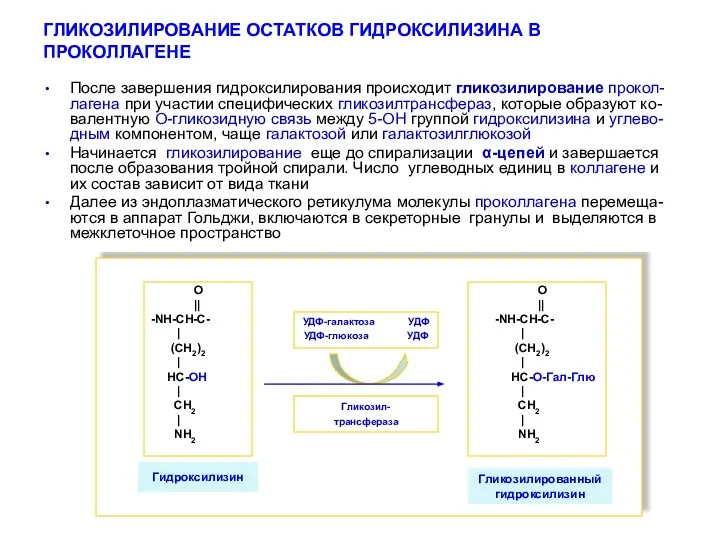

- 30. ГЛИКОЗИЛИРОВАНИЕ ОСТАТКОВ ГИДРОКСИЛИЗИНА В ПРОКОЛЛАГЕНЕ Гликозилтрнсфераза УДФ-галактоза УДФ УДФ-глюкоза УДФ Гликозилированный гидроксилизин Гидроксилизин О || -NН-СН-С-

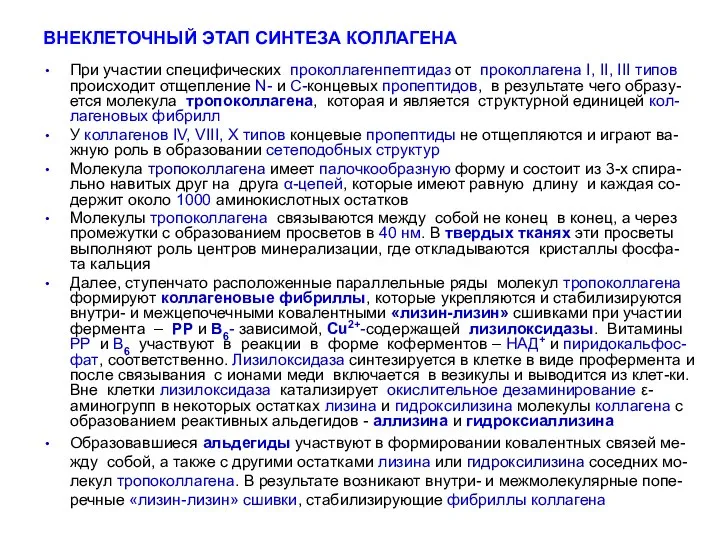

- 31. ВНЕКЛЕТОЧНЫЙ ЭТАП СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА При участии специфических проколлагенпептидаз от проколлагена І, ІІ, ІІІ типов происходит отщепление

- 32. Остаток лизина Альдегидное производное лизина Остаток лизина Лизилнорлейцин Альдегидные производные лизина Альдольная межмолекулярная сшивка ЛО ОБРАЗОВАНИЕ

- 33. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОЛЛАГЕНОВОГО ВОЛОКНА Глицин Пролин Глицин Глицин Глицин 64 нм 3 α–цепи коллагена Тропоколлагеновые нити

- 34. ЛОКАЛИЗАЦИЯ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПОВ ПРОЦЕССИНГА КОЛЛАГЕНА

- 35. ГЕНЕТИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ СИНТЕЗА И СОЗРЕВАНИЯ КОЛЛАГЕНА Генетически обусловленные нарушения синтеза и созревания коллагена приво-дят к

- 36. Период полужизни коллагена составляет несколько недель - месяцев. Распад коллагена происходит при участии Са2+, Zn2+-зависимой коллагеназы,

- 38. Скачать презентацию

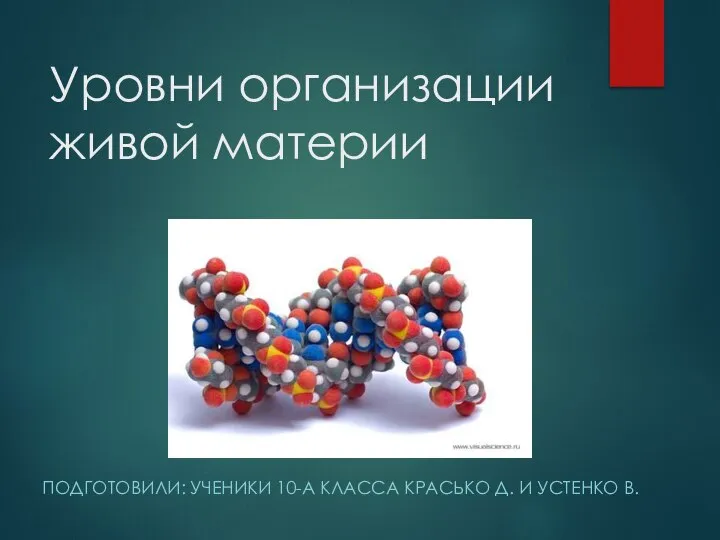

МИНЕРАЛИЗОВАННЫЕ ТКАНИ

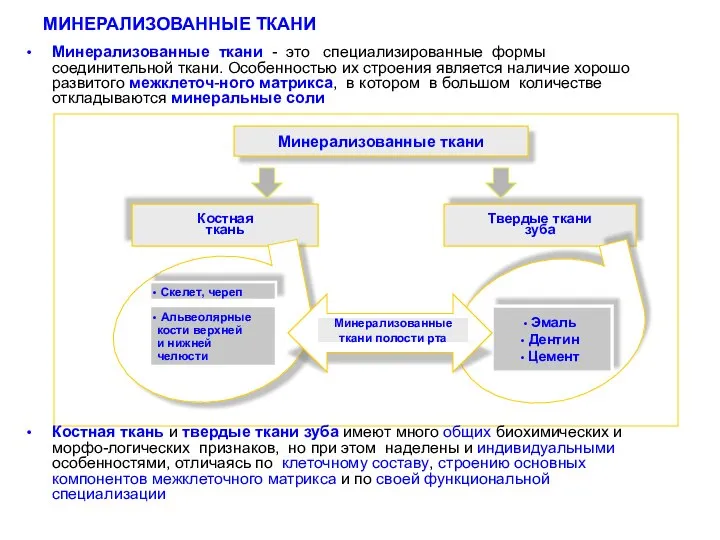

Минерализованные ткани - это специализированные формы соединительной ткани. Особенностью их

МИНЕРАЛИЗОВАННЫЕ ТКАНИ

Минерализованные ткани - это специализированные формы соединительной ткани. Особенностью их

Костная ткань и твердые ткани зуба имеют много общих биохимических и морфо-логических признаков, но при этом наделены и индивидуальными особенностями, отличаясь по клеточному составу, строению основных компонентов межклеточного матрикса и по своей функциональной специализации

Минерализованные ткани

Костная

ткань

Твердые ткани

зуба

Скелет, череп

Альвеолярные

кости верхней

и нижней

челюсти

Эмаль

Дентин

Цемент

Минерализованные

ткани полости рта

ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ

Костная ткань (textus osseus) является сложно

ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ

Костная ткань (textus osseus) является сложно

функционирующим образованием, обладающим:

- опорно-защитной

- резервуарно-депонирующей

- метаболической функциями

Костная ткань образует скелет, формируя тело человека, выполняет функ-

цию фиксации и защиты органов, расположенных в черепе, в грудной и та-

зовой полостях

Кости служат местом депонирования кальция и фосфора, а костный мозг

является центральным органом кроветворения и созревания клеток иммун-

ной системы

Выполнение таких многочисленных функций обеспечивается особеннос-

тями строения и сложным химическим составом компонентов костной тка-

ни, придающим ей высокую прочность, упругость, способность сопротив-

ляться нагрузкам

ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ КОСТНОЙ ТКАНИ

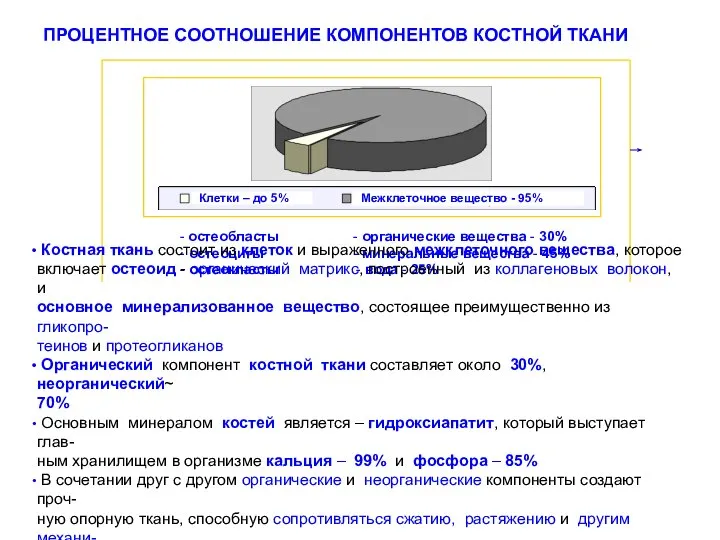

- остеобласты - органические вещества - 30%

ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ КОСТНОЙ ТКАНИ

- остеобласты - органические вещества - 30%

- остеокласты - вода - 25%

Костная ткань состоит из клеток и выраженного межклеточного вещества, которое

включает остеоид - органический матрикс, построенный из коллагеновых волокон, и

основное минерализованное вещество, состоящее преимущественно из гликопро-

теинов и протеогликанов

Органический компонент костной ткани составляет около 30%, неорганический~

70%

Основным минералом костей является – гидроксиапатит, который выступает глав-

ным хранилищем в организме кальция – 99% и фосфора – 85%

В сочетании друг с другом органические и неорганические компоненты создают проч-

ную опорную ткань, способную сопротивляться сжатию, растяжению и другим механи-

ческим нагрузкам

Клетки – до 5%

Межклеточное вещество - 95%

СОСТАВ МЕЖКЛЕТОЧНОГО ВЕЩЕСТВА

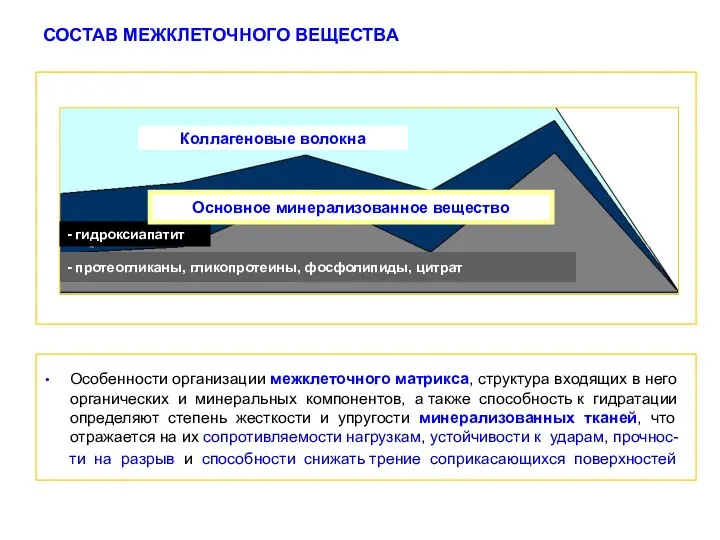

Особенности организации межклеточного матрикса, структура входящих в него органических

СОСТАВ МЕЖКЛЕТОЧНОГО ВЕЩЕСТВА

Особенности организации межклеточного матрикса, структура входящих в него органических

ти на разрыв и способности снижать трение соприкасающихся поверхностей

Коллагеновые волокна

- гидроксиапатит

- протеогликаны, гликопротеины, фосфолипиды, цитрат

Основное минерализованное вещество

ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ТКАНЕЙ ЗУБА

Минерализованные ткани зуба, кроме зрелой эмали, содержат

ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ТКАНЕЙ ЗУБА

Минерализованные ткани зуба, кроме зрелой эмали, содержат

- дентин содержит одонтобласты

- цемент зуба – цементобласты

Эти клетки участвуют в образовании внеклеточной органической матрицы, состоящей из:

- коллагена

- протеогликанов

- гликопротеинов

- фосфолипидов

- цитрата

Эмаль зуба образуется клетками эктодермального происхождения - амелобластами, что отличает ее от других минерализованных тканей, имеющих мезодермальное происхождение

По окончании морфогенеза зрелая эмаль представляет бесклеточ-ную минерализованную ткань, неспособную к обновлению и восста-новлению после травм и повреждений

коллагена

протеогликанов

гликопротеинов

фосфолипидов

цитрата

СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА МЕЖКЛЕТОЧНОГО МАТРИКСА

Межклеточный матрикс (substantia intercellularis) минерализованных тканей состоит

СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА МЕЖКЛЕТОЧНОГО МАТРИКСА

Межклеточный матрикс (substantia intercellularis) минерализованных тканей состоит

Физико-химические свойства межклеточного матрикса (МКМ), его структура и химический состав в значительной степени определяют функции минерализо-ванных тканей

Важнейшими органическими составляющими МКМ, в котором происходит образование и отложение кристаллов гидроксиапатита, являются коллаген, гликопротеины, протеогликаны, а также фосфолипиды и цитрат

Специфическое взаимодействие этих молекул обеспечивает образование высокоупорядоченной трехмерной структуры межклеточного матрикса (МКМ)

Среди белков межклеточного матрикса выделяют фибриллярные белки 2-х функциональных типов – коллагены, имеющие преимущественно структурную функцию, и белки семейства фибронектина и ламинина, имеющие адгезив-ные свойства. Последние, в свою очередь, наряду с многочисленными протео-гликанами и гликопротеинами, наделенными различной функциональной специализацией, составляют многочисленную группу неколлагеновых белков межклеточного матрикса минерализованных тканей

Неколлагеновые

белки

Коллаген

коллаген: 75% и более

неколлагеновые белки

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ТКАНЕЙ

Особенности строения минерализованных тканей обеспечивают высокую

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ТКАНЕЙ

Особенности строения минерализованных тканей обеспечивают высокую

Наличие хорошо

развитого

Межклеточного

матрикса (МКМ)

Наличие незначительного

количества

Специализированных

клеток

Коллагеновый

матрикс

включает:

Коллагены разных типов,

Основным из которых явля-

ется Коллаген I типа:

в кости и цементе

зуба – 90%

в дентине зуба – 95%

Основное

минерализованное

вещество

включает:

Органический компо-

нент – протеогликаны

и гликопротеины

Неорганический ком-

понент – минеральные

вещества, вода

клетки

мезенхимального

происхождения

Кость

остеобласты

Эмаль

амело-

бласты

(клетки экто-

дермального

происхожде-

ния)

зрелая

Эмаль –

бесклеточная

структура

Дентин

одонтобласты

Цемент

цементобласты

Основные клетки

твердых тканей

Обеспечивают синтез

компонентов МКМ

КОМПОНЕНТЫ МЕЖКЛЕТОЧНОГО МАТРИКСА

Компоненты межклеточного матрикса

Гидроксиапатит костей

является основным

хранилищем:

КОМПОНЕНТЫ МЕЖКЛЕТОЧНОГО МАТРИКСА

Компоненты межклеточного матрикса

Гидроксиапатит костей

является основным

хранилищем:

фосфора – 86%

Органический компонент

составляет:

в Костной ткани – 70%

Цементе зуба – 26%

Дентине – 20%

Эмали – 0,5%

Минеральный компонент

составляет:

в Костной ткани – 30%

Цементе зуба – 66%

Дентине – 70%

Эмали – 96%

- Белки:

коллагены,

протеогликаны,

гликопротеины

- Фосфолипиды

- Цитрат

Гидроксиапатит

[Ca10(PO4)6(OH)2]

Аморфный

фосфат и другие

апатиты

Процентное соотношение органического и неорганического компонентов межклеточного матрикса минерализованных тканей

Вода

Органическое вещество

Минеральное

Вода

Органическое вещество

Минеральное

Эмаль Дентин Цемент Кость

ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА МЕЖКЛЕТОЧНОГО ВЕЩЕСТВА РАЗНЫХ

МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ТКАНЕЙ

Основное отличие межклеточного матрикса отдельных минерализованных

ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА МЕЖКЛЕТОЧНОГО ВЕЩЕСТВА РАЗНЫХ

МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ТКАНЕЙ

Основное отличие межклеточного матрикса отдельных минерализованных

Показатель минерализации твердых тканей возрастает в последовательности: кость < цемент < дентин < эмаль

Количество органического вещества в межклеточном матриксе твердых тканей изменяется в обратной последовательности: эмаль < дентин < цемент < кость

кость < цемент < дентин < эмаль

эмаль < дентин < цемент < кость

эмаль < дентин < цемент < кость

кость < цемент < дентин < эмаль

БЕЛКИ МКМ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ

Коллагены разных типов

- структурная функция

Неколлагеновые

белки

Фибронектин, ламинин

- адгезивная функция

Протеогликаны

БЕЛКИ МКМ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ

Коллагены разных типов

- структурная функция

Неколлагеновые

белки

Фибронектин, ламинин

- адгезивная функция

Протеогликаны

гликопротеины

разная функциональная

специализация

Фибриллярные

белки МКМ

Костная ткань и твердые ткани зуба отличаются по количеству и составу

коллагеновых и неколлагеновых белков

Костная ткань и твердые ткани зуба отличаются по составу и количеству

Костная ткань и твердые ткани зуба отличаются по составу и количеству

Основным белком всех минерализованных тканей является коллаген I типа

В межклеточном матриксе костной ткани, кроме коллагена I типа, присутствуют следы коллагенов V, XI, XII типов

В дентине зуба и костях полости рта присутствуют также коллагены III, IV, V, VI типов

Большое разнообразие коллагенов характерно для цемента зуба, в котором определяются I, II, III, V, IX, XII, XIV типы

СТРУКТУРА КОЛЛАГЕНОВ

МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ТКАНЕЙ

Сетевидные

Образующие

микрофибриллы

Ассоциированные

с фибриллами

IV, VIII, X

IX, XII, XIV

VI

I, II, III, V, XI

Фибрилло-

образующие

структура

тип

Коллагены

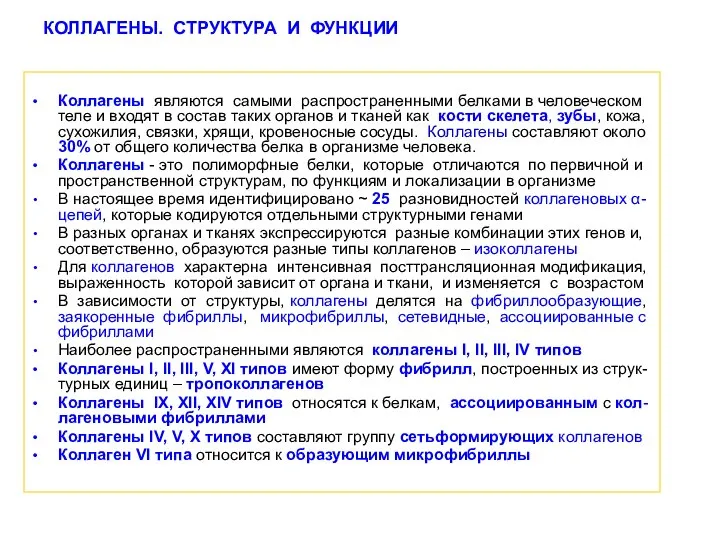

КОЛЛАГЕНЫ. СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ

Коллагены являются самыми распространенными белками в человеческом теле

КОЛЛАГЕНЫ. СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ

Коллагены являются самыми распространенными белками в человеческом теле

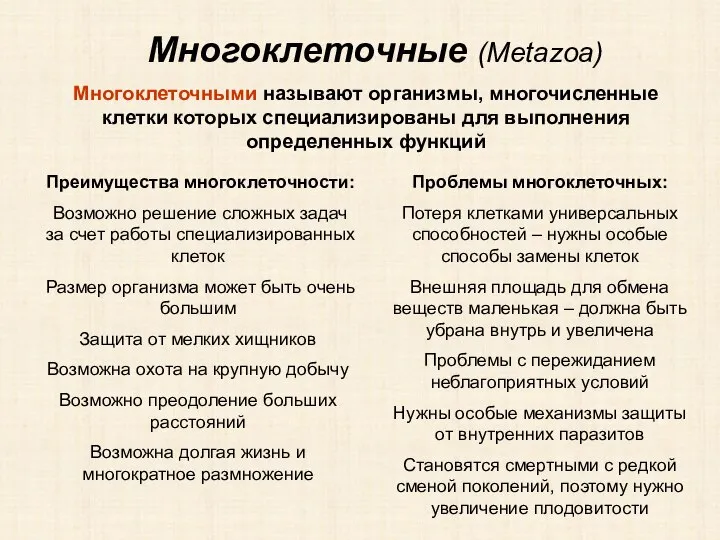

Коллагены - это полиморфные белки, которые отличаются по первичной и пространственной структурам, по функциям и локализации в организме

В настоящее время идентифицировано ~ 25 разновидностей коллагеновых α-цепей, которые кодируются отдельными структурными генами

В разных органах и тканях экспрессируются разные комбинации этих генов и, соответственно, образуются разные типы коллагенов – изоколлагены

Для коллагенов характерна интенсивная посттрансляционная модификация, выраженность которой зависит от органа и ткани, и изменяется с возрастом

В зависимости от структуры, коллагены делятся на фибриллообразующие, заякоренные фибриллы, микрофибриллы, сетевидные, ассоциированные с фибриллами

Наиболее распространенными являются коллагены I, II, III, IV типов

Коллагены I, II, III, V, XI типов имеют форму фибрилл, построенных из струк-турных единиц – тропоколлагенов

Коллагены IX, XII, XIV типов относятся к белкам, ассоциированным с кол-лагеновыми фибриллами

Коллагены IV, V, X типов составляют группу сетьформирующих коллагенов

Коллаген VI типа относится к образующим микрофибриллы

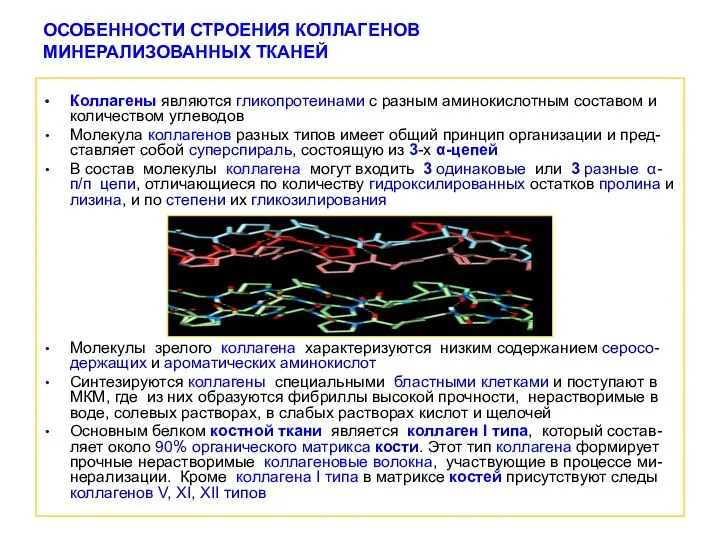

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ КОЛЛАГЕНОВ

МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ТКАНЕЙ

Коллагены являются гликопротеинами с разным аминокислотным составом

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ КОЛЛАГЕНОВ

МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ТКАНЕЙ

Коллагены являются гликопротеинами с разным аминокислотным составом

Молекула коллагенов разных типов имеет общий принцип организации и пред-ставляет собой суперспираль, состоящую из 3-х α-цепей

В состав молекулы коллагена могут входить 3 одинаковые или 3 разные α-п/п цепи, отличающиеся по количеству гидроксилированных остатков пролина и лизина, и по степени их гликозилирования

Молекулы зрелого коллагена характеризуются низким содержанием серосо-держащих и ароматических аминокислот

Синтезируются коллагены специальными бластными клетками и поступают в МКМ, где из них образуются фибриллы высокой прочности, нерастворимые в воде, солевых растворах, в слабых растворах кислот и щелочей

Основным белком костной ткани является коллаген І типа, который состав-ляет около 90% органического матрикса кости. Этот тип коллагена формирует прочные нерастворимые коллагеновые волокна, участвующие в процессе ми-нерализации. Кроме коллагена І типа в матриксе костей присутствуют следы коллагенов V, XI, XII типов

СТРОЕНИЕ КОЛЛАГЕНА I ТИПА

Коллаген I типа: [α1(І)]2α2(І) является гетерополимером, состоящим из

СТРОЕНИЕ КОЛЛАГЕНА I ТИПА

Коллаген I типа: [α1(І)]2α2(І) является гетерополимером, состоящим из

римская цифра в скобках обозначает тип коллагена

арабские цифры - разные α-цепи

индекс за скобкой - количество идентичных α-цепей:

тип коллагена количество идентичных α-цепей

[α1(І)]2α2(І)

разные α-цепи

Тройная спираль коллагена I типа включает 2е α1-цепи и 1у α2-цепи, которые отличаются по аминокислотному составу и последовательности аминокислот в полипептидной цепи

3 α-цепи в коллагене I типа параллельны и имеют необычную укладку в прост-ранстве

В формуле:

СОСТАВ И ДЛИНА ВОЛОКНА КОЛЛАГЕНОВ РАЗНЫХ ТИПОВ

Тип коллагена Состав Длина

СОСТАВ И ДЛИНА ВОЛОКНА КОЛЛАГЕНОВ РАЗНЫХ ТИПОВ

Тип коллагена Состав Длина

ОСОБЕННОСТИ КОЛЛАГЕНА I ТИПА КОСТНОЙ ТКАНИ

Особенностью коллагена І типа костной

ОСОБЕННОСТИ КОЛЛАГЕНА I ТИПА КОСТНОЙ ТКАНИ

Особенностью коллагена І типа костной

высокое содержание оксипролина, свободных ε–аминогрупп остатков лизина и оксилизина

меньшее количество поперечных связей, формируемых посредством аллизина

остеоколлаген менее гликозилирован и остатки гидроксилизина соединены с галактозой, а не с галактозилглюкозой - дисахаридом, характерным для других типов коллагенов

в остеоколлагене повышенно содержание фосфата, большая часть которого связана с остатками серина

возможным отличием коллагена І типа кости является наличие фосфорилиро-ванного N-концевого пропептида, который частично сохраняется в минерали-зованном матриксе

глицин

пролин

аланин

пролин

гидроксипролин

гидроксипролин

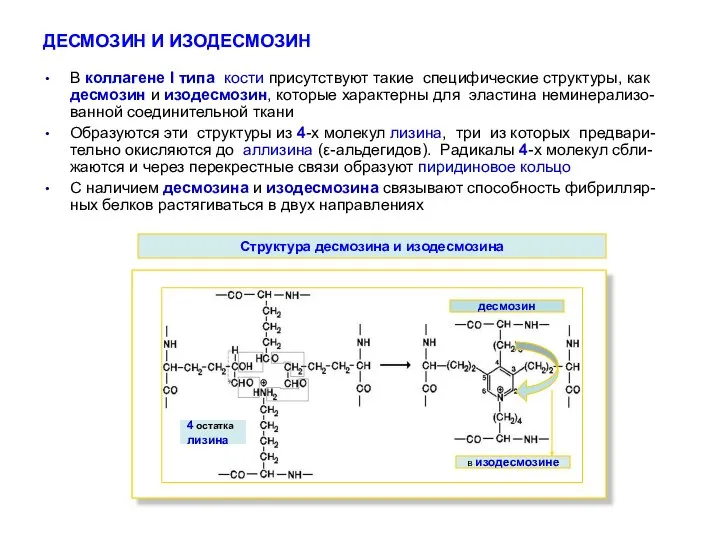

ДЕСМОЗИН И ИЗОДЕСМОЗИН

В коллагене І типа кости присутствуют такие специфические структуры,

ДЕСМОЗИН И ИЗОДЕСМОЗИН

В коллагене І типа кости присутствуют такие специфические структуры,

Образуются эти структуры из 4-х молекул лизина, три из которых предвари-тельно окисляются до аллизина (ε-альдегидов). Радикалы 4-х молекул сбли-жаются и через перекрестные связи образуют пиридиновое кольцо

С наличием десмозина и изодесмозина связывают способность фибрилляр-ных белков растягиваться в двух направлениях

Структура десмозина и изодесмозина

десмозин

в изодесмозине

4 остатка

лизина

ДЕСМОЗИН И ИЗОДЕСМОЗИН - В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Десмозин (пиридинолин) и изодесмозин (изопиридинолин)

ДЕСМОЗИН И ИЗОДЕСМОЗИН - В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Десмозин (пиридинолин) и изодесмозин (изопиридинолин)

Пиридиновые структуры являются устойчивыми образованиями и при резорб-ции кости освобождаются в свободной форме или в составе пептидных фраг-ментов коллагена, отражая деструктивные процессы физиологического и патологического характера

Костная ткань является основным источником пиридинолина биологических жидкостей организма человека

В остеоколлагене соотношение пиридинолин/изопиридинолин соответству-ет 4:1 и такое же соотношение сохраняется в моче

С возрастом количество десмозина и изодесмозина в моче ↓

В клинической практике определение уровня пиридиновых структур в крови и моче используется для оценки резорбции костной ткани и диагностики остеопороза, первичного гиперпаратиреоза, остеомаляции, гипотиреоза, гиперкальциемии у пациентов со злокачественными опухолями

КОЛЛАГЕНОВЫЙ СОСТАВ МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ТКАНЕЙ

Минерализованная ткань Типы коллагенов

Костная ткань I, V, XI,

КОЛЛАГЕНОВЫЙ СОСТАВ МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ТКАНЕЙ

Минерализованная ткань Типы коллагенов

Костная ткань I, V, XI,

Цемент зуба I, II, III, V, XII, XIV

Дентин зуба III, IV, V, VI

Кости полости рта I, III, IV, V, VI

В минерализованных тканях зуба – дентине и цементе основным белком ор-ганического матрикса также является коллаген І типа, на долю которого прихо-дится 95% и 90%, соответственно

В структуре коллагена І типа дентина зуба, как и в костной ткани, присутствует десмозин

Наряду с коллагеном І типа в твердых тканях зуба выявляются и другие типы. Так, в дентине содержатся коллагены III, IV, V, VI типов, в цементе - II, III, V, IX, XII, XIV типов

В костях полости рта содержатся коллагены III, IV, V, VI типов

Коллагены II, III,V, XI типов, как и коллаген І, относятся к

Коллагены II, III,V, XI типов, как и коллаген І, относятся к

Коллагены IX, XII, XIV типов относятся к белкам, ассоциированным с фибрилля-рными коллагенами, ограничивающими размеры фибрилл коллагенов I, II типов и участвующими в пространственной организации и ориентации фибрилл. Осо-бенностью их структуры является сочетание глобулярных и фибриллярных до-менов. Так, α-цепи коллагена IX типа включают 3 фибриллярных и 4 глобуляр-ных домена, которые связываются ковалентными связями с фибриллами колла-гена ІІ типа. Аналогично, коллаген XII взаимодействует с фибриллярным колла-геном І. Коллаген IX типа содержит много (+)- заряженных групп, через которые происходит взаимодействие с гиалуроновой кислотой и хондроитинсульфатами

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ КОЛЛАГЕНОВ РАЗНЫХ ТИПОВ

Коллагены IV, VIII, X типов относятся к сетевидным коллагенам. Коллаген IV состоит их разных п/п цепей - α1(ІV)[α2(ІV)]2 и имеет области, содержащие «неколлагеновые» аминокислотные последовательности

Коллагены VIII и X типов состоят из 3-х одинаковых полипептидных цепей - [α1(VІІІ)]3 и [α1(X)]3, соответственно. В этих коллагенах сохраняются N- и С-концевые пропептиды, которые участвуют в образовании сетевидных структур

Коллаген VI типа образует микрофибриллы, которые способны связываться с внеклеточными фибриллярными коллагенами и гликозаминогликанами. В корот-ких α-цепях этого коллагена, как и в коллагене IV типа, часто встречается пос-ледовательность из 3 аминокислот: (-арг-гли-асп-), обеспечивающая их взаимо-действие с адгезивными белками

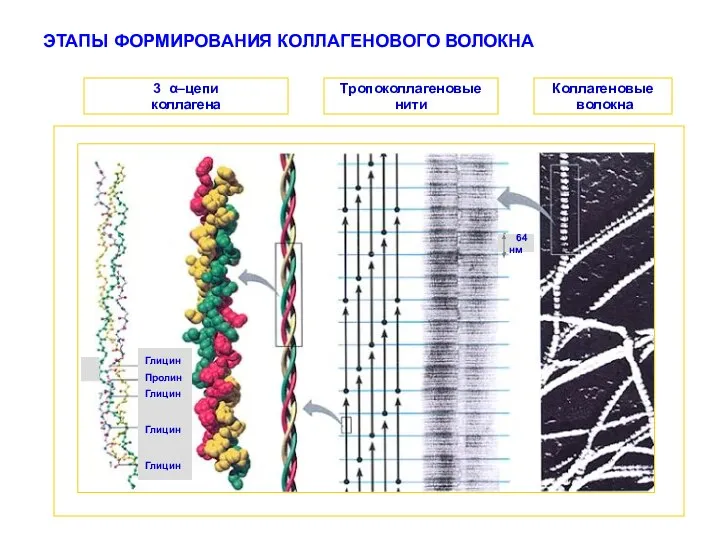

Коллаген образуется из секретируемого остеобластами предшественника – про-коллагена, представляющего собой тройную

Коллаген образуется из секретируемого остеобластами предшественника – про-коллагена, представляющего собой тройную

Каждой 3-й а/к в α-цепи коллагена является глицин, около 1/4 а/к составляют пролин или 4-гидроксипролин, около 11% - аланин и 1% – 5-гидроксилизин

Такие аминокислоты, как гистидин, метионин и тирозин представлены в зрелом коллагене в небольшом количестве, а цистеин и триптофан – отсутствуют

В целом, первичная структура α-цепей коллагена имеет необычный аминокисло-тный состав и представляет собой многократно повторяющийся на протяжении всей длины полипептидной цепи «структурный мотив» из 3-х аминокислот:

(-гли-x-y-)n, где в положении x часто находится пролин, в положении y – окси-пролин, оксилизин, или другие а/к

В каждой α-цепи коллагена встречается около 330 таких повторов

Оксипролин и оксилизин образуются в результате котрансляционной модифи-кации соответствующих аминокислот, которая происходит еще до завершения синтеза полипептидной цепи коллагена

Пролин является иминокислотой и вызывает изгибы в п/п цепи, стабилизируя ле-возакрученную спиральную конформацию. В результате своеобразного состава α-цепей, расстояние между остатками а/к по оси α-спирали в коллагене увеличе-чено и, по сравнению с туго закрученной α-спиралью глобулярных белков, α-спи-раль коллагена более вытянута, и на 1-н ее виток приходится 3 аминокислотных остатка, тогда как в глобулярных белках - 3,6

ПЕРВИЧНАЯ СТРУКТУРА α–ЦЕПЕЙ КОЛЛАГЕНА

Н2N-СН2-СООН

Глицин Пролин Гидроксипролин Лизин Гидроксилизин

2

НО-СН

ОБРАЗОВАНИЕ ТРОПОКОЛЛАГЕНА

3-и α-спирали объединяются и образуют правозакрученную суперспиральную мо-лекулу тропоколлагена, имеющего

ОБРАЗОВАНИЕ ТРОПОКОЛЛАГЕНА

3-и α-спирали объединяются и образуют правозакрученную суперспиральную мо-лекулу тропоколлагена, имеющего

В местах пересечения α-спиралей локализуется глицин, который не имеет боко- вого радикала, что обеспечивает максимальное сближение α-спиралей и образо-вание плотно упакованной тройной спирали тропоколлагена

Радикалы 2-х других а/к из триады (-х и -у), при скручивании α-цепей, оказывают-ся на наружной поверхности тройной спирали молекулы тропоколлагена

Пролин и гидроксипролин α-спиралей ограничивают вращение полипептидного стержня и увеличивают стабильность тройной спирали

Дополнительно структура тропоколлагена стабилизируется за счет образования водородны х связей между α-цепями при участии гидроксипролина и гидрокси-лизина

1,5 нм

300 нм

Молекула тропоколлагена

Из сформировавшихся молекул тропоколлагена происходит сборка коллагено-вых фибрилл, в которых одна

Из сформировавшихся молекул тропоколлагена происходит сборка коллагено-вых фибрилл, в которых одна

Между концом одной молекулы и началом другой образуется просвет в 40 нм, который в костной ткани является центром минерализации

Важную роль в образовании коллагеновых фибрилл играют модифицированные аминокислоты - гидроксипролин и гидроксилизин. НО-группы гидроксипролина соседних цепей тропоколлагена образуют водородные связи, укрепляющие стру-ктуру фибрилл. Радикалы лизина и гидроксилизина обеспечивают образование прочных поперечных сшивок между молекулами тропоколлагена, еще сильнее стабилизирующих и укрепляющих структуру коллагеновых фибрилл. Кроме это- го к гидроксильным группам гидроксилизина последовательно присоединяются углеводные остатки, влияющие на механические свойства тканей

Коллагеновые фибриллы формируют коллагеновые волокна разной толщины, характеризующиеся малой растяжимостью и большой прочностью на разрыв

Коллагеновые фибриллы разных тканей отличаются по структурной организации, толщине и по способу укладки. Так, в сухожилиях они собраны в параллельные пучки, которые располагаются вдоль главной оси, в коже - подобно прутьям в плетеных изделиях, в рыхлой соединительной ткани – в виде волнообразно изо-гнутых округлых или уплощенных тяжей, в костной ткани - подобно чередующи-мся слоям в фанере

ОБРАЗОВАНИЕ КОЛЛАГЕНОВЫХ ФИБРИЛЛ

Коллагеновые микрофибриллы содержат 5 рядов молекул тропоколлагена, коллагеновые фибриллы включают 9

Коллагеновые микрофибриллы содержат 5 рядов молекул тропоколлагена, коллагеновые фибриллы включают 9

Фибриллы представляют собой поперечно исчерченные структуры толщиной в среднем 5-100 нм, с периодом повторяемости темных и светлых участков 64-67 нм. Причиной исчерченности является способ укладки молекул тропоколла-гена во время фибриллогенеза – каждая молекула смещена относительно сосе-дней на ¼ своей длины

В состав коллагенового волокна (толщиной 1-10 мкм), в зависимости от топо-графии, входят от нескольких до нескольких десятков фибрилл. Волокна при участии гликозаминогликанов и гликопротеинов складываются в пучки толщиной до 150 мкм

Коллагеновые волокна при варке образуют клейкое вещество (греч. кola– клей), что и определило название этих волокон

СТРОЕНИЕ КОЛЛАГЕНОВОГО ВОЛОКНА

Коллагеновое волокно

Поперечная

исчерченность

БИОСИНТЕЗ И СОЗРЕВАНИЕ КОЛЛАГЕНА

Синтез и созревание коллагена представляют сложный процесс, состоящий

БИОСИНТЕЗ И СОЗРЕВАНИЕ КОЛЛАГЕНА

Синтез и созревание коллагена представляют сложный процесс, состоящий

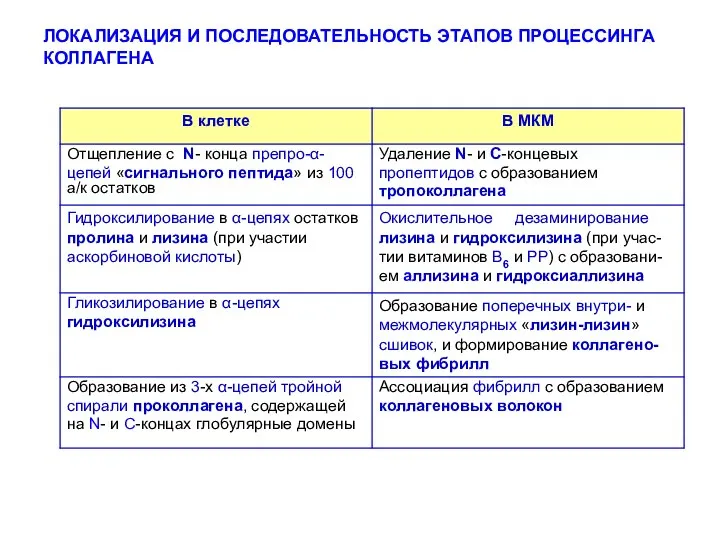

Соответственно, выделяют 2 этапа синтеза и созревания (процессинга) колла-гена - внутриклеточный и внеклеточный

В остеобластах на полирибосомах происходит синтез препро–α-цепей, содер-жащих на N-конце гидрофобный «сигнальный» пептид (лидерная последова-тельность из 100 а/к), который облегчает перемещение пептидных цепей в просвет эндоплазматического ретикулума

После отщепления «сигнального» пептида специфической протеиназой образу-ются про–α-цепи, которые в полости ЭПР гидроксилируются по определенным остаткам пролина и лизина, и соединяются водородными связями, формируя тройную спираль проколлагена. На N- и С-концах проколлаген содержит про-пептиды, первичная структура которых лишена характерного «коллагенового мотива» и в которых остатки цистеина образуют внутрицепочечные S-S связи, а в С-пропептиде – и межцепочечные S-S связи. N- и С-концевые пропептиды образуют глобулярные домены, которые выполняют функцию «монтажных ус-тройств»,обеспечивающих правильную ориентацию α-цепей относительно друг друга и формирование третичной структуры коллагена. Внутри- и межцепочеч-ные дисульфидные связи в С-концевом участке также важны для предотвраще-ния образования крупных коллагеновых фибрилл, которые могли бы нарушать функции клеток и тканей в целом

Внутриклеточный этап

Гидроксилирование остатков пролина и лизина является результатом котран-сляционного превращения соответствующих аминокислот

Гидроксилирование остатков пролина и лизина является результатом котран-сляционного превращения соответствующих аминокислот

Гидроксильные группы гидроксипролина участвуют в образовании водородных связей между α-цепями, что необходимо для стабилизации тройной спирали зрелого коллагена, а гидроксилирование остатков лизина важно для последую-дующего образования ковалентных связей между молекулами тропоколлагена при сборке коллагеновых фибрилл

Реакцию гидроксилирования остатков пролина и лизина катализируют прокол-лагеноксигеназы (пролилоксигеназа, лизилоксигеназа), связанные с мембра-нами микросом

В реакции используются О2, α-кетоглутарат и в качестве кофермента выступает аскорбиновая кислота, поддерживающая в активном центре этих ферментов ион Fe2+ в восстановленном состоянии. При этом образуется дегидроаскорбат, обратное превращение которой в аскорбат происходит при участии восстанов-ленного глутатиона (Г-SH) - трипептида, состоящего из 3-х а/к - (γглу-цис-гли)

пролин

α-кетоглутарат

4-гидроксипролин

сукцинат

α-кетоглутарат

сукцинат

дегидроаскорбат

аскорбат

лизин

оксилизин

2

НАРУШЕНИЯ СИНТЕЗА И

СОЗРЕВАНИЯ КОЛЛАГЕНА

Оксипролин и оксилизин являются маркерными аминокислотами зрелого

НАРУШЕНИЯ СИНТЕЗА И

СОЗРЕВАНИЯ КОЛЛАГЕНА

Оксипролин и оксилизин являются маркерными аминокислотами зрелого

При дефиците аскорбиновой кислоты (витамин С) нарушается гидроксилиро-рование остатков пролина и лизина в α-цепях проколлагена. В результате обра-зуются менее прочные коллагеновые волокна и развиваются симптомы цинги: хрупкость и ломкость кровеносных капилляров, множественные кровоизлияния под кожу и слизистые, кровоточивость десен, анемия, отечность, мышечная сла-бость, боли в суставах, поражение костей, нарушение заживления ран

Нарушение синтеза коллагена в дентине и пульпе зуба приводит к развитию множественного кариеса, ослаблению периодонтальных связок, расшатыванию и выпадению зубов. При ярко выраженной картине заболевания нарастают яв-ления гингивита и некротический процесс может охватывать область зева,

мягкое небо, пищевод, челюстные кости

ГЛИКОЗИЛИРОВАНИЕ ОСТАТКОВ ГИДРОКСИЛИЗИНА В ПРОКОЛЛАГЕНЕ

Гликозилтрнсфераза

УДФ-галактоза УДФ

УДФ-глюкоза УДФ

Гликозилированный

гидроксилизин

Гидроксилизин

О

||

-NН-СН-С-

|

ГЛИКОЗИЛИРОВАНИЕ ОСТАТКОВ ГИДРОКСИЛИЗИНА В ПРОКОЛЛАГЕНЕ

Гликозилтрнсфераза

УДФ-галактоза УДФ

УДФ-глюкоза УДФ

Гликозилированный

гидроксилизин

Гидроксилизин

О

||

-NН-СН-С-

|

|

НС-О-Гал-Глю

|

СН2

|

NН2

О

||

-NН-СН-С-

|

(СН2)2

|

НС-ОН

|

СН2

|

NН2

После завершения гидроксилирования происходит гликозилирование прокол-лагена при участии специфических гликозилтрансфераз, которые образуют ко-валентную О-гликозидную связь между 5-ОН группой гидроксилизина и углево-дным компонентом, чаще галактозой или галактозилглюкозой

Начинается гликозилирование еще до спирализации α-цепей и завершается после образования тройной спирали. Число углеводных единиц в коллагене и их состав зависит от вида ткани

Далее из эндоплазматического ретикулума молекулы проколлагена перемеща-ются в аппарат Гольджи, включаются в секреторные гранулы и выделяются в межклеточное пространство

Гликозил-

трансфераза

ВНЕКЛЕТОЧНЫЙ ЭТАП СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА

При участии специфических проколлагенпептидаз от проколлагена І, ІІ,

ВНЕКЛЕТОЧНЫЙ ЭТАП СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА

При участии специфических проколлагенпептидаз от проколлагена І, ІІ,

У коллагенов ІV, VІІІ, X типов концевые пропептиды не отщепляются и играют ва-жную роль в образовании сетеподобных структур

Молекула тропоколлагена имеет палочкообразную форму и состоит из 3-х спира-льно навитых друг на друга α-цепей, которые имеют равную длину и каждая со-держит около 1000 аминокислотных остатков

Молекулы тропоколлагена связываются между собой не конец в конец, а через промежутки с образованием просветов в 40 нм. В твердых тканях эти просветы выполняют роль центров минерализации, где откладываются кристаллы фосфа-та кальция

Далее, ступенчато расположенные параллельные ряды молекул тропоколлагена формируют коллагеновые фибриллы, которые укрепляются и стабилизируются внутри- и межцепочечными ковалентными «лизин-лизин» сшивками при участии фермента – РР и В6- зависимой, Cu2+-содержащей лизилоксидазы. Витамины РР и В6 участвуют в реакции в форме коферментов – НАД+ и пиридокальфос-фат, соответственно. Лизилоксидаза синтезируется в клетке в виде профермента и после связывания с ионами меди включается в везикулы и выводится из клет-ки. Вне клетки лизилоксидаза катализирует окислительное дезаминирование ε-аминогрупп в некоторых остатках лизина и гидроксилизина молекулы коллагена с образованием реактивных альдегидов - аллизина и гидроксиаллизина

Образовавшиеся альдегиды участвуют в формировании ковалентных связей ме-жду собой, а также с другими остатками лизина или гидроксилизина соседних мо-лекул тропоколлагена. В результате возникают внутри- и межмолекулярные попе-речные «лизин-лизин» сшивки, стабилизирующие фибриллы коллагена

Остаток лизина

Альдегидное

производное

лизина

Остаток лизина

Лизилнорлейцин

Альдегидные производные лизина

Альдольная межмолекулярная сшивка

ЛО

ОБРАЗОВАНИЕ АЛЛИЗИНА И ЛИЗИНОВЫХ СШИВОК

Остаток лизина

Альдегидное

производное

лизина

Остаток лизина

Лизилнорлейцин

Альдегидные производные лизина

Альдольная межмолекулярная сшивка

ЛО

ОБРАЗОВАНИЕ АЛЛИЗИНА И ЛИЗИНОВЫХ СШИВОК

Остаток

аллизина

Лизилнорлейцин

ЛО - лизилоксидаза

«лиз-лин» сшивка

«лиз-лин» сшивка

-

Остаток аллизина

Альдольная конденсация

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОЛЛАГЕНОВОГО ВОЛОКНА

Глицин

Пролин

Глицин

Глицин

Глицин

64 нм

3 α–цепи

коллагена

Тропоколлагеновые

нити

Коллагеновые

волокна

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОЛЛАГЕНОВОГО ВОЛОКНА

Глицин

Пролин

Глицин

Глицин

Глицин

64 нм

3 α–цепи

коллагена

Тропоколлагеновые

нити

Коллагеновые

волокна

ЛОКАЛИЗАЦИЯ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПОВ ПРОЦЕССИНГА КОЛЛАГЕНА

ЛОКАЛИЗАЦИЯ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПОВ ПРОЦЕССИНГА КОЛЛАГЕНА

ГЕНЕТИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ СИНТЕЗА И СОЗРЕВАНИЯ КОЛЛАГЕНА

Генетически обусловленные нарушения синтеза

ГЕНЕТИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ СИНТЕЗА И СОЗРЕВАНИЯ КОЛЛАГЕНА

Генетически обусловленные нарушения синтеза

Так, при синдроме Альпорта, обусловленном мутацией гена, который кодирует α-цепи коллагена IV типа, наряду с поражением внутренних органов, наблюда-ется гипоплазия эмали, нарушение структуры дентина зуба и дистрофические изменения мягких тканей полости рта

При наследственных коллагенозах происходит несовершенный остеогенез и молекулярные дефекты сопровождаются изменением структуры про-α-цепей, ↓-ем скорости секреции и количества коллагена, образованием нестабильной тройной спирали коллагена, формированием аномальных фибрилл

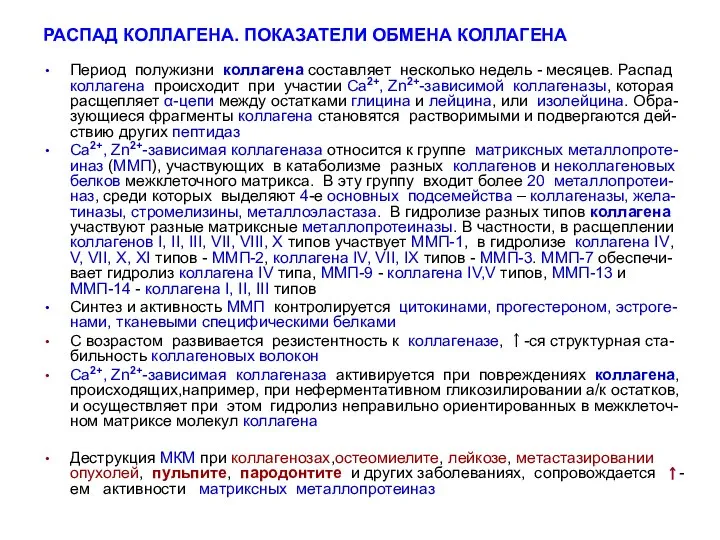

Период полужизни коллагена составляет несколько недель - месяцев. Распад коллагена происходит

Период полужизни коллагена составляет несколько недель - месяцев. Распад коллагена происходит

Са2+, Zn2+-зависимая коллагеназа относится к группе матриксных металлопроте-иназ (ММП), участвующих в катаболизме разных коллагенов и неколлагеновых белков межклеточного матрикса. В эту группу входит более 20 металлопротеи-наз, среди которых выделяют 4-е основных подсемейства – коллагеназы, жела-тиназы, стромелизины, металлоэластаза. В гидролизе разных типов коллагена участвуют разные матриксные металлопротеиназы. В частности, в расщеплении коллагенов I, II, III, VII, VIII, X типов участвует ММП-1, в гидролизе коллагена IV, V, VII, X, XI типов - ММП-2, коллагена IV, VII, IX типов - ММП-3. ММП-7 обеспечи-вает гидролиз коллагена IV типа, ММП-9 - коллагена IV,V типов, ММП-13 и ММП-14 - коллагена I, II, III типов

Синтез и активность ММП контролируется цитокинами, прогестероном, эстроге-нами, тканевыми специфическими белками

С возрастом развивается резистентность к коллагеназе, ↑-ся структурная ста-бильность коллагеновых волокон

Са2+, Zn2+-зависимая коллагеназа активируется при повреждениях коллагена, происходящих,например, при неферментативном гликозилировании а/к остатков, и осуществляет при этом гидролиз неправильно ориентированных в межклеточ-ном матриксе молекул коллагена

Деструкция МКМ при коллагенозах,остеомиелите, лейкозе, метастазировании опухолей, пульпите, пародонтите и других заболеваниях, сопровождается ↑-ем активности матриксных металлопротеиназ

РАСПАД КОЛЛАГЕНА. ПОКАЗАТЕЛИ ОБМЕНА КОЛЛАГЕНА

![СТРОЕНИЕ КОЛЛАГЕНА I ТИПА Коллаген I типа: [α1(І)]2α2(І) является гетерополимером, состоящим](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/662851/slide-15.jpg)

Строение, распространение и практическое применение мхов

Строение, распространение и практическое применение мхов Презентация по биологии Почвенное питание растений

Презентация по биологии Почвенное питание растений  Строение и значение нервной системы

Строение и значение нервной системы Презентация на тему "Волки" - скачать презентации по Биологии

Презентация на тему "Волки" - скачать презентации по Биологии Отряд сумчатые

Отряд сумчатые  Империя эукариоты

Империя эукариоты Растения – живой организм Автор: учитель биологии ГБОУ ЦО №1456 Водопьянова Марина Александровна

Растения – живой организм Автор: учитель биологии ГБОУ ЦО №1456 Водопьянова Марина Александровна Мозг необъятен как Вселенная

Мозг необъятен как Вселенная Значение воды в жизнедеятельности растений

Значение воды в жизнедеятельности растений Вермикультура: технологии и перспективы

Вермикультура: технологии и перспективы Первый русский агроном

Первый русский агроном  Ботаника. Лист

Ботаника. Лист Строение эукариотической клетки Клетка

Строение эукариотической клетки Клетка  Многоклеточные (Metazoa)

Многоклеточные (Metazoa) Дыхательная система

Дыхательная система Сверлящие субстрат беспозвоночные животные

Сверлящие субстрат беспозвоночные животные Весна

Весна Взаимодействие генов

Взаимодействие генов Что происходит с нашей кожей зимой

Что происходит с нашей кожей зимой « Особенности организации нервных окончаний».

« Особенности организации нервных окончаний».  Водоросли. Строение и значение. Многообразие водорослей. 5 класс

Водоросли. Строение и значение. Многообразие водорослей. 5 класс Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности  Что такое старение

Что такое старение Уровни организации живого мира (10 класс)

Уровни организации живого мира (10 класс) Организмы, способные жить при крайних значениях температуры

Организмы, способные жить при крайних значениях температуры Интродукция сельскохозяйственных растений

Интродукция сельскохозяйственных растений О чем поет морская канарейка

О чем поет морская канарейка Древние животные

Древние животные