Содержание

- 2. План Основные направления эволюции систем и Онто-филогенетически обусловленные пороки развития 1. Наружных покровов тела - кожи

- 3. Цель: Основы строения и функции различных органов и систем органов у животных и человека не могут

- 4. Филогенез покровов тела К наружным покровам тела относится кожа Функции кожи: 1. защитная 2. рецепторная –

- 5. Кожа состоит из 2-х частей: 1. эпидермис (из эктодермы) 2. дерма (кутис или собственно кожа) –

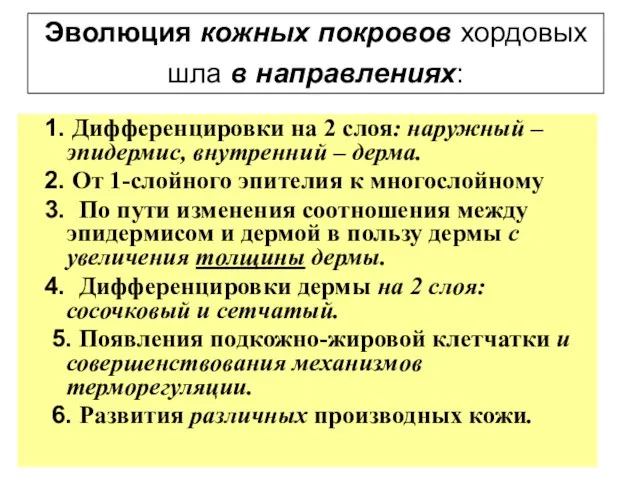

- 6. Эволюция кожных покровов хордовых шла в направлениях: 1. Дифференцировки на 2 слоя: наружный – эпидермис, внутренний

- 7. КОЖА Низшие хордовые подтип Бесчерепные класс Ланцетники эпителий однослойный (цилиндрический) одноклеточные железы дерма (кориум) рыхлая, содержит

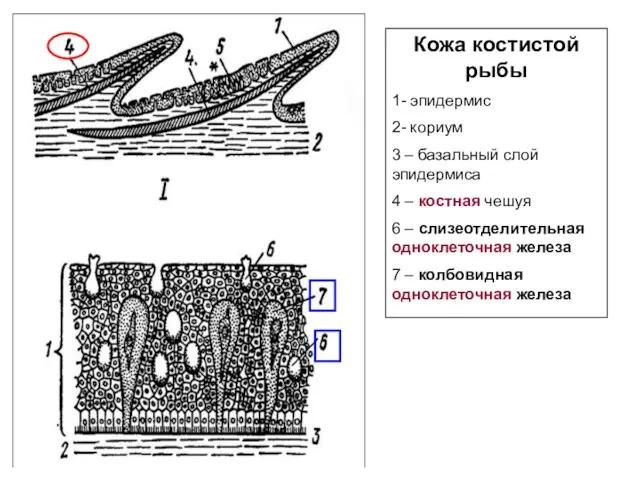

- 8. Кожа костистой рыбы 1- эпидермис 2- кориум 3 – базальный слой эпидермиса 4 – костная чешуя

- 9. КОЖА Анамнии РЫБЫ - эпидермис многослойный, нижний слой - ростковый (базальный) делится, в нем 1-клеточные слизистые

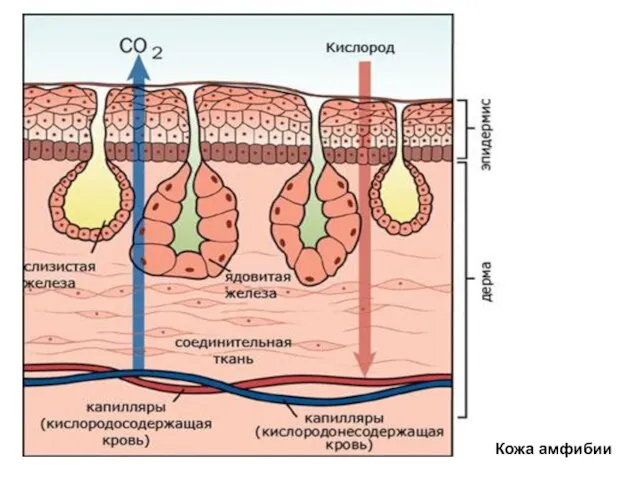

- 10. Кожа амфибии

- 11. КОЖА Анамнии АМФИБИИ - кожа голая, нет чешуй, ороговение выражено слабо - в коже много многоклеточных

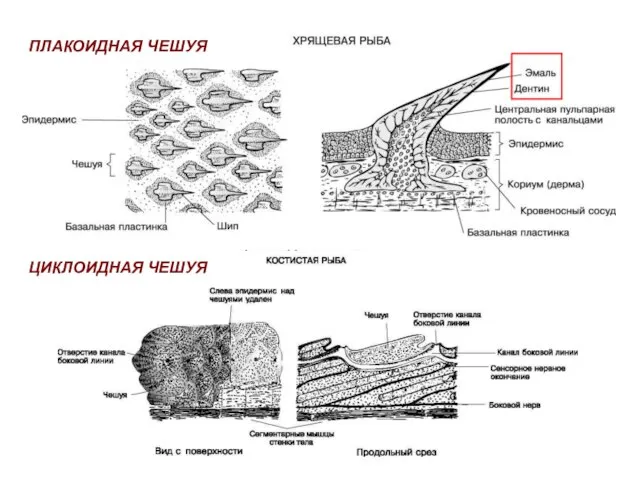

- 12. КОЖА Анамнии *У РЫБ и ЛИЧИНОК АМФИБИЙ наружный слой эпидермиса покрыт кутикулой, у остальных – слоем

- 13. ПЛАКОИДНАЯ ЧЕШУЯ ЦИКЛОИДНАЯ ЧЕШУЯ

- 14. КОЖА Высшие хордовые Амниоты ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ (РЕПТИЛИИ ) - эпидермис делится на 2 слоя – роговой и

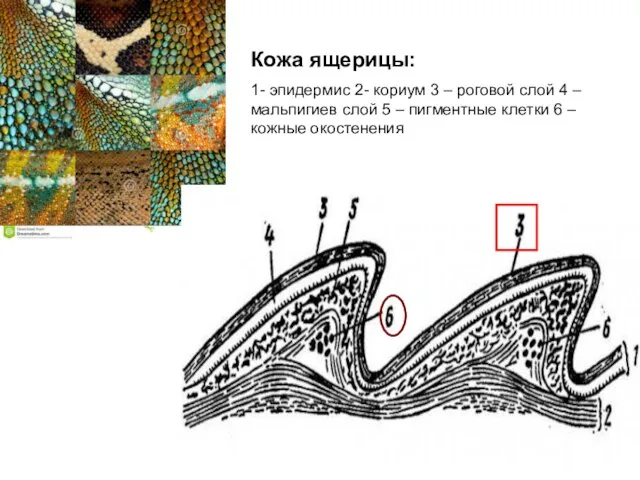

- 15. Кожа ящерицы: 1- эпидермис 2- кориум 3 – роговой слой 4 – мальпигиев слой 5 –

- 16. КОЖА Высшие хордовые Амниоты МЛЕКОПИТАЮЩИЕ - сложное строение; эпидермис и кориум (дерма) хорошо развиты; производные эпидермиса:

- 18. СПОСОБЫ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ПОКРОВОВ ТЕЛА Усиление функции защиты Активация функций Расширение функций Интеграция функций покровов тела

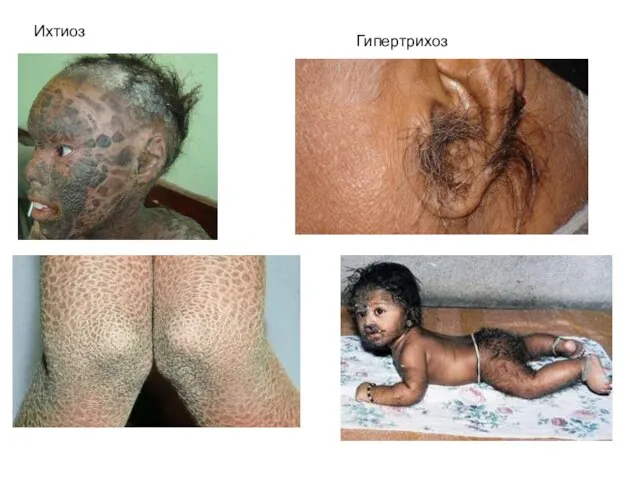

- 19. Онтофилогенетически обусловленные аномалии !!!! Нарушения раннего онтогенеза кожных покровов человека. Механизм возникновения – рекапитуляция и параллелизмы

- 20. Ихтиоз Гипертрихоз

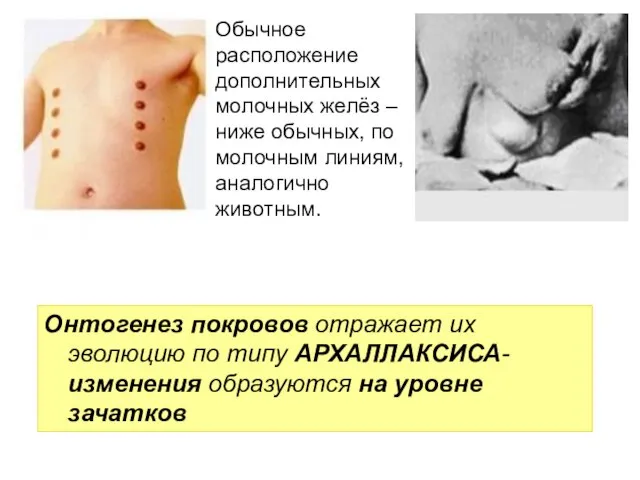

- 21. Обычное расположение дополнительных молочных желёз – ниже обычных, по молочным линиям, аналогично животным. Онтогенез покровов отражает

- 22. Филогенез двигательной функции лежит в основе прогрессивной эволюции животных. Уровень организации животных в первую очередь зависит

- 23. ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ Определяет общий облик животного Его функции: место прикрепления мускулатуры; защита внутренних органов; участвует в

- 24. Филогенез опорно-двигательного аппарата Дифференцировка скелета на: 1. ОСЕВОЙ скелет ( позвоночный столб и мозговой или осевой

- 25. Эволюция осевого скелета Эволюция позвоночного столба связанна с: 1. заменой хорды на позвоночный столб, хрящевой ткани

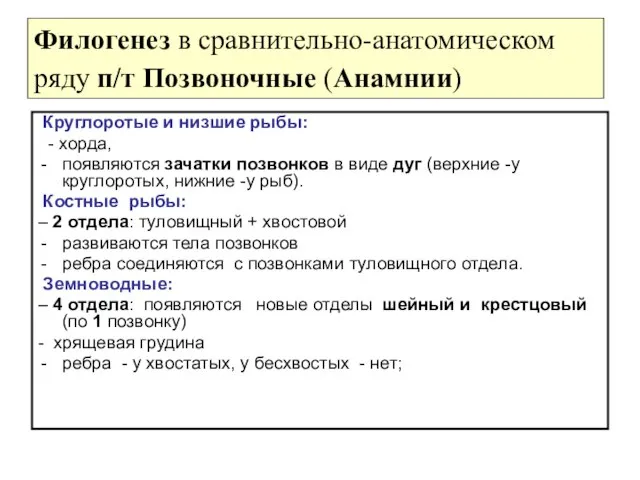

- 26. Филогенез в сравнительно-анатомическом ряду п/т Позвоночные (Анамнии) Круглоротые и низшие рыбы: - хорда, появляются зачатки позвонков

- 27. Филогенез в сравнительно-анатомическом ряду п/т Позвоночные (Амниоты) Пресмыкающиеся 4 отдела: шейный - 8 позвонков, грудо -

- 28. Черепная коробка Развивалась независимо от висцерального скелета. Мозговой отдел развивается как продолжение позвоночного столба. Филогенетически мозговой

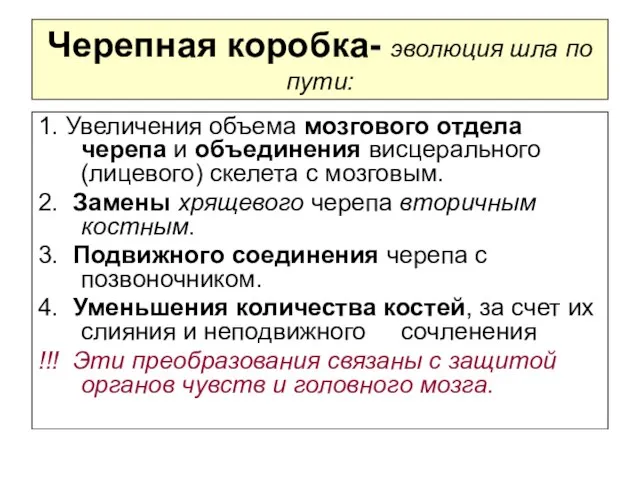

- 29. Черепная коробка- эволюция шла по пути: 1. Увеличения объема мозгового отдела черепа и объединения висцерального (лицевого)

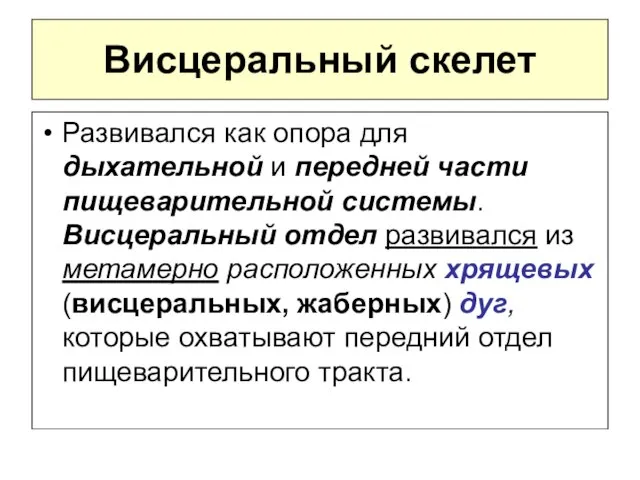

- 30. Висцеральный скелет Развивался как опора для дыхательной и передней части пищеварительной системы. Висцеральный отдел развивался из

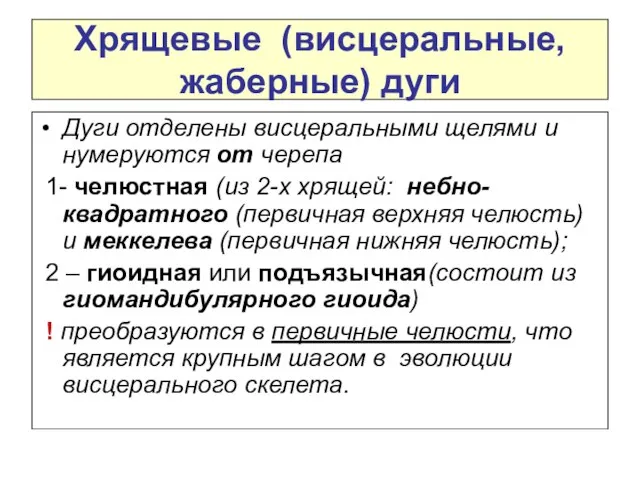

- 31. Хрящевые (висцеральные, жаберные) дуги Дуги отделены висцеральными щелями и нумеруются от черепа 1- челюстная (из 2-х

- 32. Жаберные дуги Нижнечелюстная дуга идет на образование зачатков нижней и верхней челюсти. Вторая дуга – гиоидная

- 33. Преобразование жаберных дуг обусловлено изменением функций ( удержание, кусание, жевание) Рыбы 1 и 2 дуги преобразуются

- 34. Преобразование жаберных дуг Амфибии и Амниоты *Жаберные дуги (1 и 2) преобразуются и формируют - основу

- 35. Пояса конечностей и свободные конечности Преобразования шли от многолучевого плавника рыб к пятипалой конечности тетрапод Филогенетические

- 36. Пояса конечностей и свободные конечности Преобразования шли по пути - уменьшения числа костей в свободной конечности

- 37. СПОСОБЫ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ Осевого скелета: - Субституция -Усиление функций опоры Расширение функций Интеграция с (нервной, мышечной,

- 38. СПОСОБЫ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ Скелета головы: Мозговой череп -Усиление функций опоры - Компенсация функций Интеграция с нервной

- 39. СПОСОБЫ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ Скелета поясов и скелета конечностей - Расширение функций Активация функций Усиление функций Интеграция

- 40. Онтофилогенетически обусловленные аномалии: Дополнительные ребра у 7 шейного или у 1поясничного позвонка (как у рептилий) Увеличение

- 41. Шейные ребра

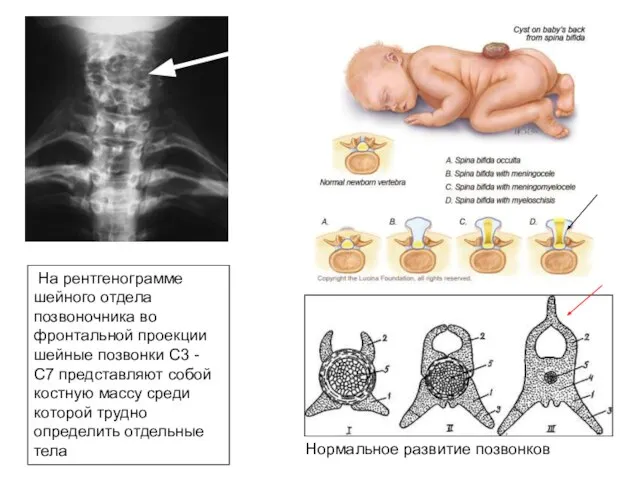

- 42. На рентгенограмме шейного отдела позвоночника во фронтальной проекции шейные позвонки С3 - С7 представляют собой костную

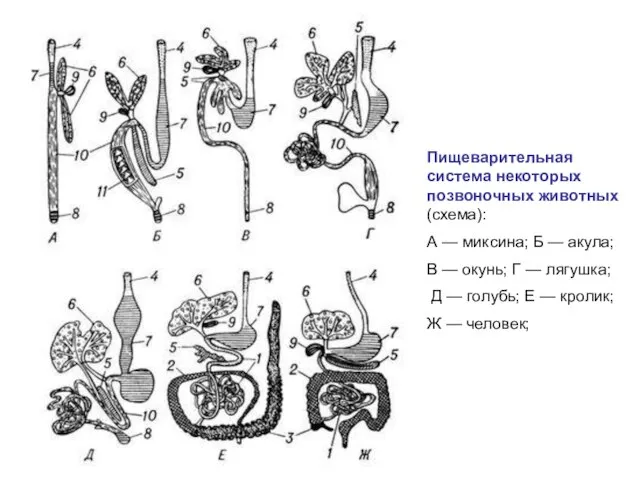

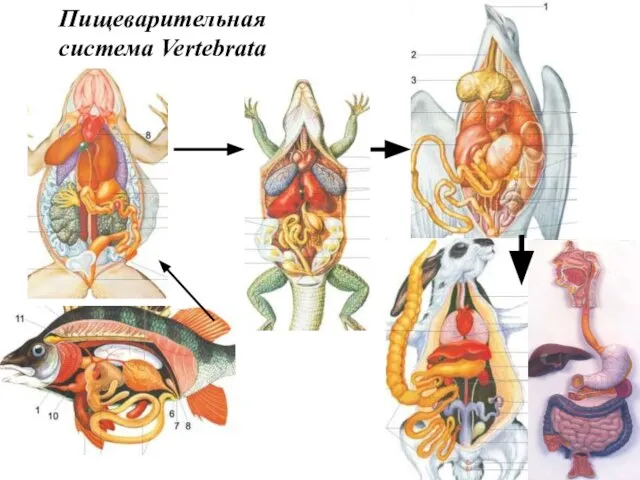

- 43. Пищеварительная система некоторых позвоночных животных (схема): А — миксина; Б — акула; В — окунь; Г

- 44. Основные направления эволюции ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ Филогенетические преобразования шли по пути: 1. дифференцировки пищеварительной трубки на отделы

- 45. ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА VERTEBRATA

- 46. Ротовая полость – представляет комплекс постоянных элементов: губы, зубы, язык, слюнные железы. Губы:- у рыб, амфибий,

- 47. Ротовая полость. Язык . Язык получает развитие у тетрапод. Его функции: манипуляция пищей млекопитающие – вкусовые

- 48. Ротовые железы Рыбы - желез во рту много, секретируют слизь, оформленных слюнных желез нет. У тетрапод

- 49. Зубная система Появилась одновременно с появлением челюстей. Функции: – захват и пережевывание пищи, - защита. Крепость

- 50. Зубная система Млекопитающие - гетеродонтная зубная система: 4 типа зубов: спереди – назад РЕЗЦЫ, КЛЫКИ, ПРЕДКОРЕННЫЕ,

- 51. Смена зубов У многих млекопитающих может быть две генерации зубов (молочные и коренные)- дифиодонти́зм или дифиодонтия

- 52. ФИЛОГЕНЕЗ пищеварительной системы Пищевод: - рыб – короткий; - земноводных – более вытянут, идет редукция глотки;

- 53. ФИЛОГЕНЕЗ пищеварительной системы Желудок ( его особенности зависят от характера питания). Рыбы:- у хищных имеет мускулистые

- 54. ФИЛОГЕНЕЗ пищеварительной системы Желудок ( его особенности зависят от характера питания): Птицы - железистый и мускульный

- 55. ФИЛОГЕНЕЗ пищеварительной системы Тонкий кишечник Костные рыбы - усиление всасывающей поверхности происходит за счет пилорических выростов,

- 56. ФИЛОГЕНЕЗ пищеварительной системы Задняя кишка Рыбы -утолщенная кишка со спиральным клапаном внутри, анальное отверстие. Земноводные -

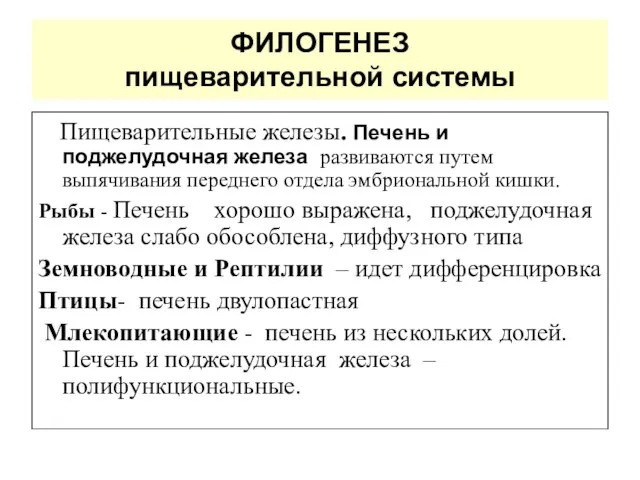

- 57. ФИЛОГЕНЕЗ пищеварительной системы Пищеварительные железы. Печень и поджелудочная железа развиваются путем выпячивания переднего отдела эмбриональной кишки.

- 58. Пищеварительная система Vertebrata

- 59. СПОСОБЫ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ Пищеварительной системы Усиление функции Активация функции Расширение функции Компенсация функции Интеграция функции (

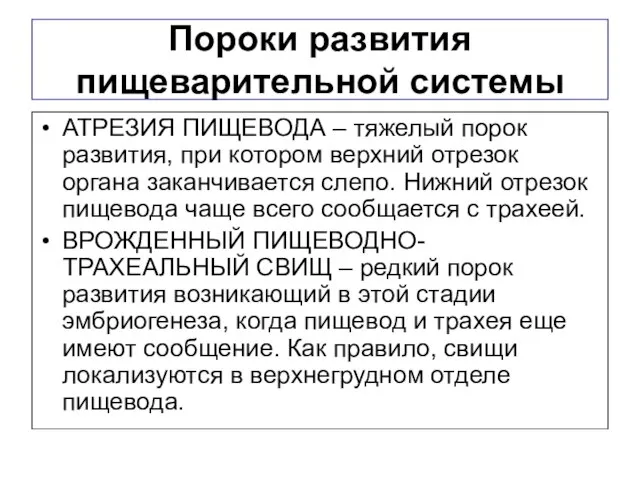

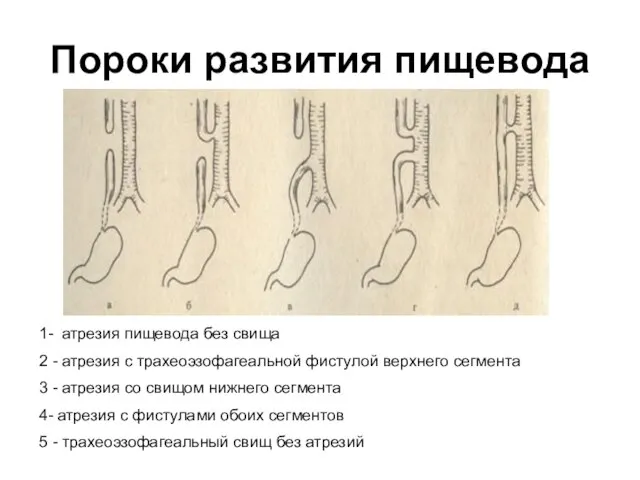

- 60. Пороки развития пищеварительной системы АТРЕЗИЯ ПИЩЕВОДА – тяжелый порок развития, при котором верхний отрезок органа заканчивается

- 61. Пороки развития пищевода 1- атрезия пищевода без свища 2 - атрезия с трахеоэзофагеальной фистулой верхнего сегмента

- 62. Пороки развития пищеварительной системы ВРОЖДЕННЫЙ СТЕНОЗ ПИЩЕВОДА - задержка процесса реканализации в эмбриональном периоде. Образование фиброзного

- 63. Полиодонтия

- 64. ЭВОЛЮЦИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ Совокупность процессов, обеспечивающих поступление и потребление О2 и выделение СО2, называется дыханием. Дыхательная

- 65. Дыхательная система Связь с пищеварительной системой филогенетически, эмбрионально и функционально. Тесная связь определяется топографическими и динамическими

- 66. Дыхательная система Функции: - согревание, увлажнение, очищение, проведение воздуха; газообмен между вдыхаемым воздухом и венозной кровью;

- 67. Основные направления эволюции жаберного дыхания: уменьшение числа жабер увеличение дыхательной поверхности за счет образования дыхательных лепестков.

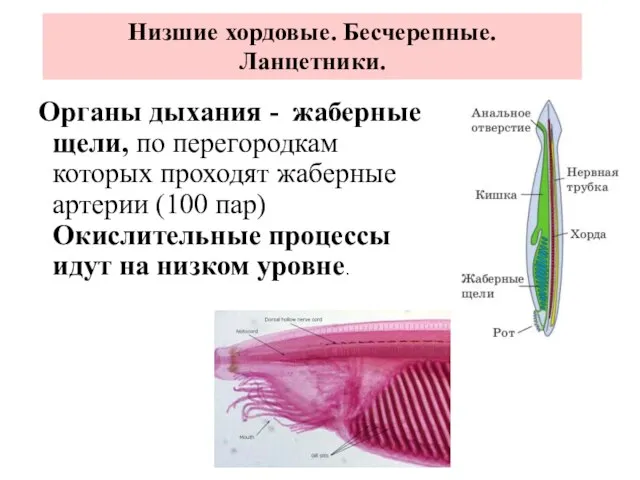

- 68. Органы дыхания - жаберные щели, по перегородкам которых проходят жаберные артерии (100 пар) Окислительные процессы идут

- 69. Костные рыбы Жаберные лепестки сидят на жаберных дугах (их 4). Имеется жаберная крышка, прикрывающая жабры, лишь

- 70. ЖАБЕРНОЕ ДЫХАНИЕ

- 71. Дыхательная система Амфибий В стадии личинки – жаберное дыхание. Взрослые особи - органы дыхания тонкостенные крупноячеистых

- 72. Дыхательная система Амфибий Появляются хоаны. Дыхательные пути короткие, т.к. отсутствует шея. Появляется впервые орган, относящийся к

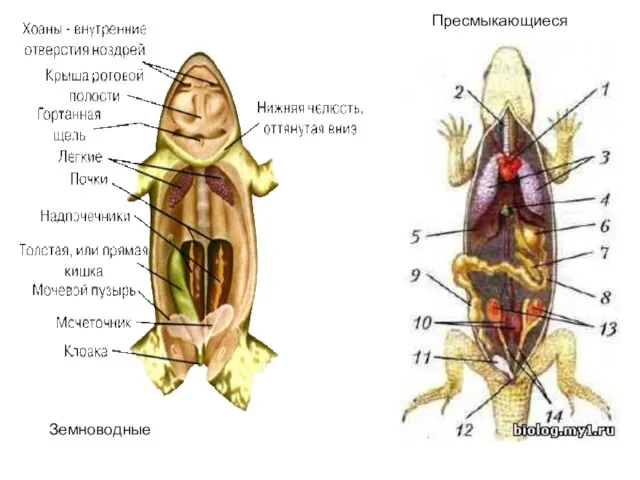

- 73. Земноводные Пресмыкающиеся

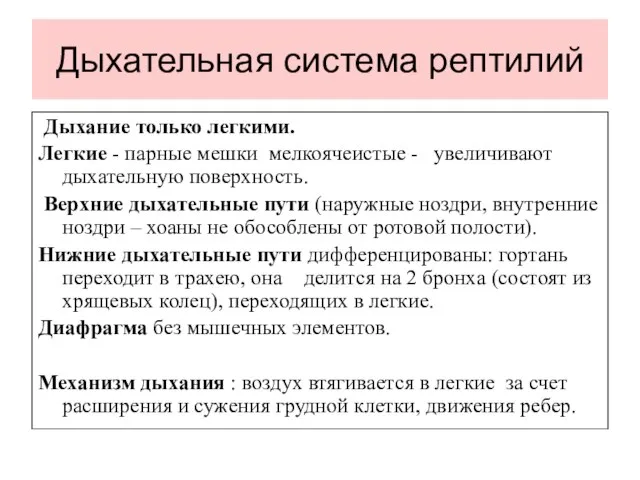

- 74. Дыхательная система рептилий Дыхание только легкими. Легкие - парные мешки мелкоячеистые - увеличивают дыхательную поверхность. Верхние

- 75. Дыхательная система млекопитающих 1. Верхние дыхательные пути полностью обособляются от ротовой полости. Выстланы мерцательным эпителием. 2.

- 76. Легкие млекопитающих Имеют дольчатое строение, альвеолярного типа, лежат в плевральной полости. Структурной единицей является ацинус (группа

- 78. Основные направления эволюции легочного дыхания: 1. Путем усложнения структурной организации легких: от крупноячеистых у земноводных к

- 79. Основные направления эволюции легочного дыхания: 2. Эволюция шла по пути возникновения, дифференцировки и удлинения воздухоносных путей.

- 80. СПОСОБЫ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ Дыхательной системы Расширение функций Интеграция функций ( с органами пищеварения, с органами кровообращения)

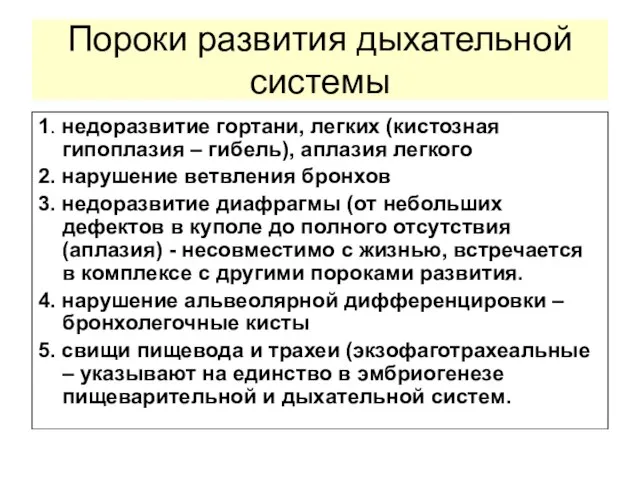

- 81. Пороки развития дыхательной системы 1. недоразвитие гортани, легких (кистозная гипоплазия – гибель), аплазия легкого 2. нарушение

- 82. Кистозная гипоплазия – врожденная аномалия легкого или его части Антенатальное недоразвитие легочной паренхимы, сосудов, бронхиального дерева,

- 84. Скачать презентацию

Методы селекции. Их характеристики и классификация

Методы селекции. Их характеристики и классификация Биометрия 03

Биометрия 03 Круговорот азота в природе

Круговорот азота в природе Витаминная страна

Витаминная страна Самые прожорливые животные планеты В идеале животные потребляют столько пищи, сколько им нужно для нормальной жизнедеятельно

Самые прожорливые животные планеты В идеале животные потребляют столько пищи, сколько им нужно для нормальной жизнедеятельно السلاسل العذائية

السلاسل العذائية Тип Членистоногие Ярмарка знаний Самый многочисленный по количеству - 1 500 000 видов Включает три класса : Класс Ракообраз

Тип Членистоногие Ярмарка знаний Самый многочисленный по количеству - 1 500 000 видов Включает три класса : Класс Ракообраз Презентация на тему "Что такое обмен веществ?" - скачать бесплатно презентации по Биологии

Презентация на тему "Что такое обмен веществ?" - скачать бесплатно презентации по Биологии Презентация на тему "Насекомые" 1 класс

Презентация на тему "Насекомые" 1 класс Група №2 Кущенко К. Беспала С. Дмитренко А. Бандура А. Часник Є.

Група №2 Кущенко К. Беспала С. Дмитренко А. Бандура А. Часник Є.  Генетика пола и сцепленных с полом признаков

Генетика пола и сцепленных с полом признаков Основа СТЭ

Основа СТЭ Биология, как наука о живых организмах. Растения

Биология, как наука о живых организмах. Растения Презентация на тему: «Бесполое и половое размножение и их виды»

Презентация на тему: «Бесполое и половое размножение и их виды» Наука о живой природе

Наука о живой природе ТКАНИ И ОРГАНЫ ЧЕЛОВЕКА Урок по биологии 8 класс Учитель Жданова О. В., МБОУ СОШ № 25 г.Липецк

ТКАНИ И ОРГАНЫ ЧЕЛОВЕКА Урок по биологии 8 класс Учитель Жданова О. В., МБОУ СОШ № 25 г.Липецк  Характеристика отряда Насекомоядные и отдельных его представителей

Характеристика отряда Насекомоядные и отдельных его представителей Презентация на тему "Нарушения нервной деятельности и профилактика заболеваний ЦНС" - скачать презентации по Биологии

Презентация на тему "Нарушения нервной деятельности и профилактика заболеваний ЦНС" - скачать презентации по Биологии Презентация на тему "Корень" - скачать бесплатно презентации по Биологии

Презентация на тему "Корень" - скачать бесплатно презентации по Биологии Происхождение человека

Происхождение человека Класс ракообразные

Класс ракообразные Время как фактор организации поведения, сон и бодрствование, сновидения

Время как фактор организации поведения, сон и бодрствование, сновидения Птицы

Птицы Злакові рослини

Злакові рослини  Презентация на тему "Индивидуальное развитие организмов – онтогенез" - скачать презентации по Биологии

Презентация на тему "Индивидуальное развитие организмов – онтогенез" - скачать презентации по Биологии Белки Презентация ученицы 11-П класса Михеевой Анастасии

Белки Презентация ученицы 11-П класса Михеевой Анастасии  Сілекей

Сілекей Презентация на тему "ГЕНЕТИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ" - скачать бесплатно презентации по Биологии

Презентация на тему "ГЕНЕТИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ" - скачать бесплатно презентации по Биологии