Содержание

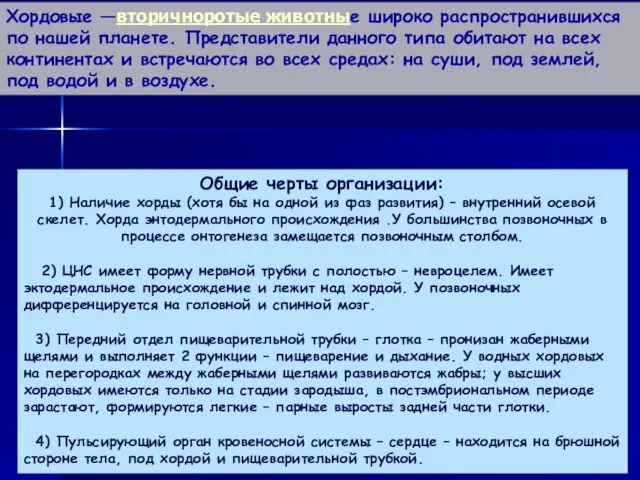

- 4. Хордовые —вторичноротые животные широко распространившихся по нашей планете. Представители данного типа обитают на всех континентах и

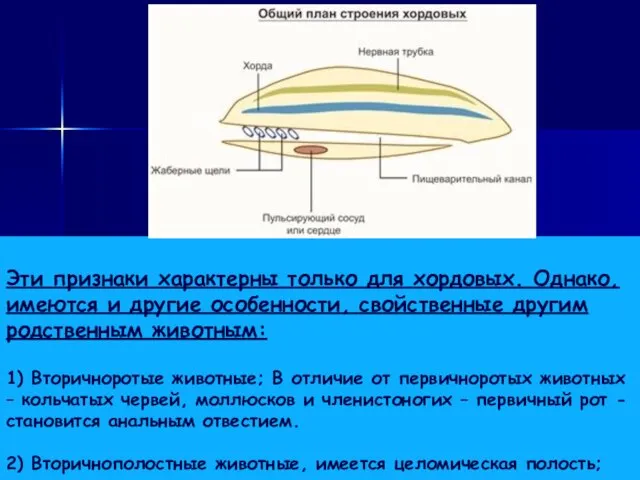

- 6. Эти признаки характерны только для хордовых. Однако, имеются и другие особенности, свойственные другим родственным животным: 1)

- 7. Хордовые произошли от целомических червеобразных животных, перешедших к малоподвижному или сидячему образу жизни, что повлекло за

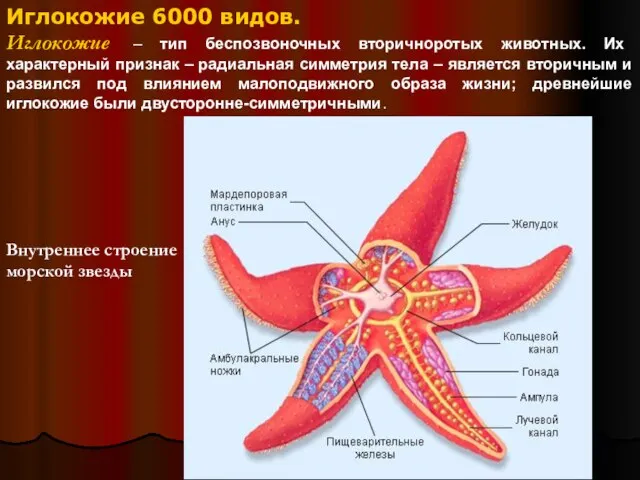

- 8. Иглокожие 6000 видов. Иглокожие – тип беспозвоночных вторичноротых животных. Их характерный признак – радиальная симметрия тела

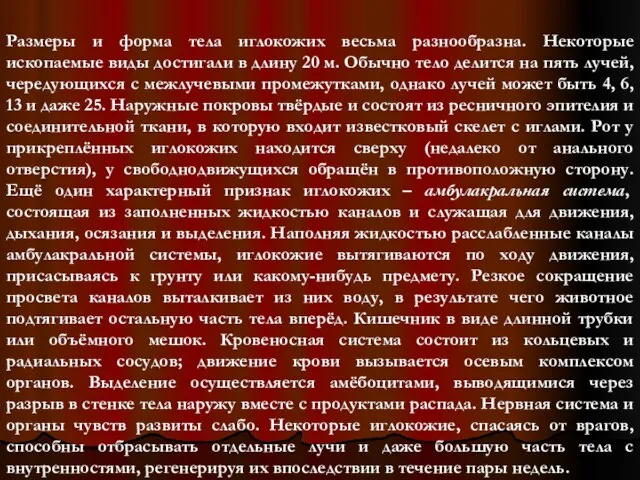

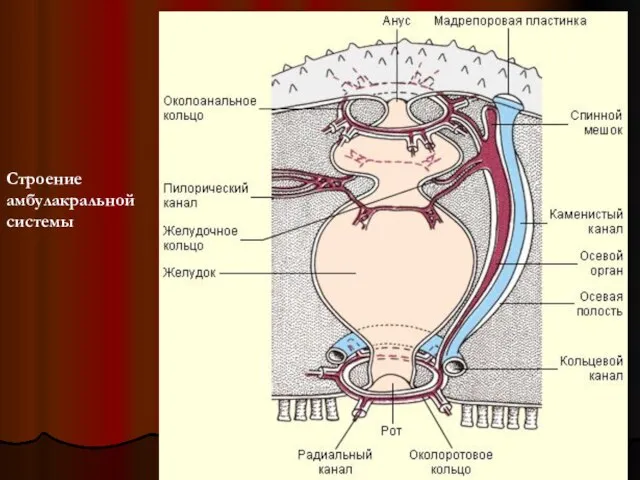

- 9. Размеры и форма тела иглокожих весьма разнообразна. Некоторые ископаемые виды достигали в длину 20 м. Обычно

- 10. Строение амбулакральной системы

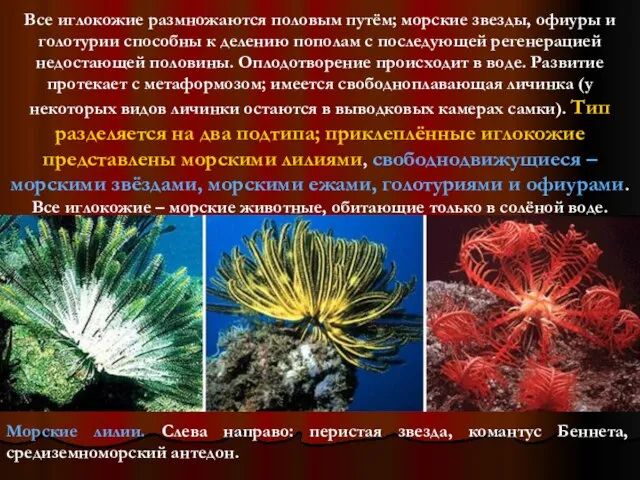

- 11. Морские лилии. Слева направо: перистая звезда, комантус Беннета, средиземноморский антедон. Все иглокожие размножаются половым путём; морские

- 12. Морские звёзды. Верхний ряд, слева направо: солнечная морская звезда, эхинастер, кровавая морская звезда, радужная морская звезда.

- 13. Морские ежи. Слева направо: восхитительная астропига, морской ёж-диадема, чешуйчатая арбация, красный морской ёж

- 14. Голотурии или морские огурцы действительно похожи на огурцы длиной до 2 м. Скелет сильно редуцирован. Рот

- 15. Погонофоры широко распространены на морском дне, однако первые их представители были найдены при глубоководных тралениях в

- 16. Погонофоры относятся ко вторичноротым. О родстве погонофор с иглокожими и убедительно говорит их эмбриональное развитие.

- 17. Первоначально погонофоры были описаны как представители кольчатых червей. Затем стало господствующим мнение, что это обособленный тип

- 18. Погонофоры интересны своим образом жизни. Это животные, ведущие почти неподвижную жизнь на дне моря внутри длинной

- 22. Образ жизни Погонофоры — преимущественно глубоководные морские червеобразные животные, живущие на дне в трубках. Материал для

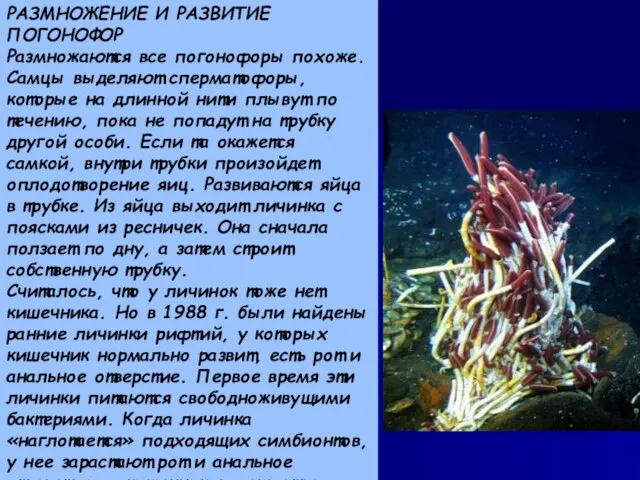

- 23. РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПОГОНОФОР Размножаются все погонофоры похоже. Самцы выделяют сперматофоры, которые на длинной нити плывут

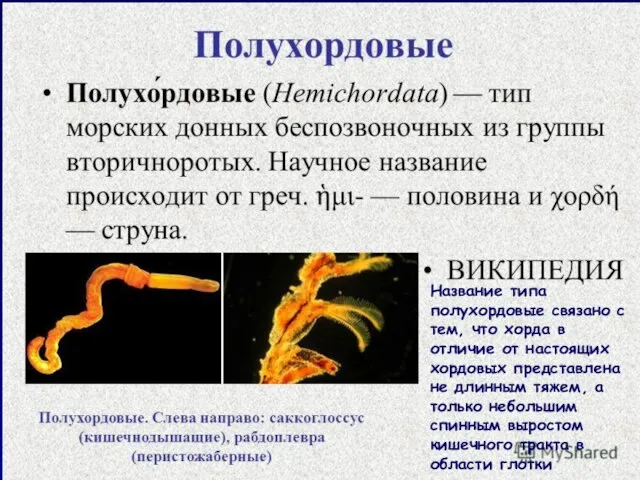

- 24. Полухо́рдовые — тип морских донных беспозвоночных из группы вторичноротых. В мире известно около 105 современных видов

- 25. Название типа полухордовые связано с тем, что хорда в отличие от настоящих хордовых представлена не длинным

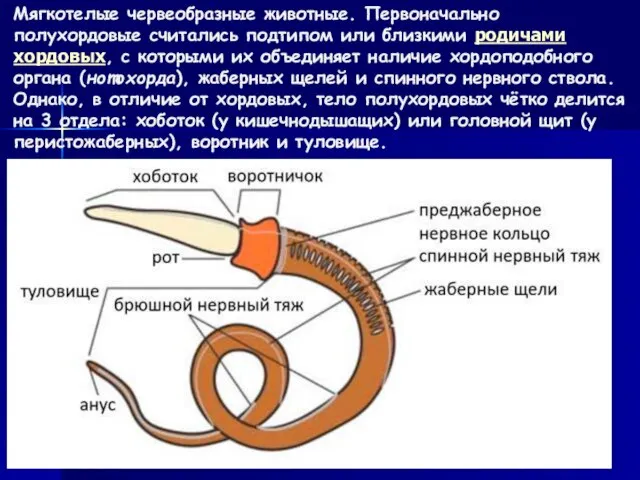

- 26. Мягкотелые червеобразные животные. Первоначально полухордовые считались подтипом или близкими родичами хордовых, с которыми их объединяет наличие

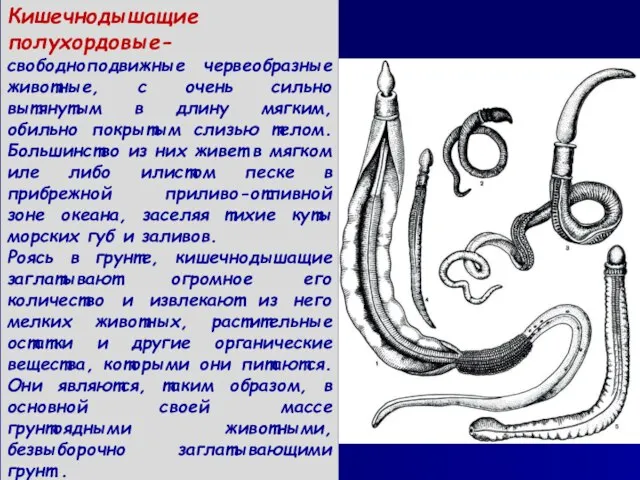

- 27. Кишечнодышащие полухордовые- свободноподвижные червеобразные животные, с очень сильно вытянутым в длину мягким, обильно покрытым слизью телом.

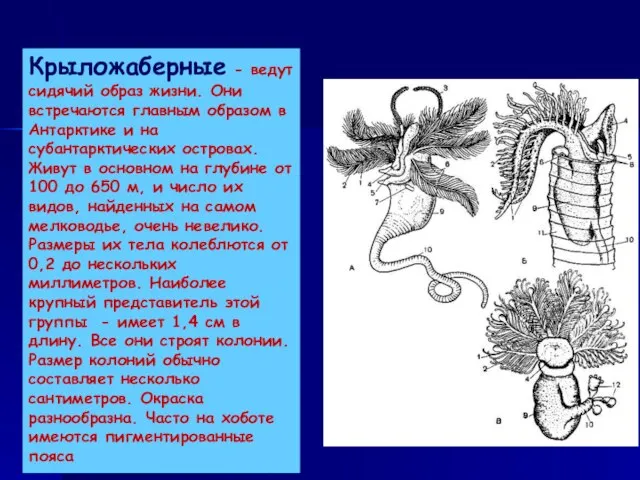

- 28. Крыложаберные - ведут сидячий образ жизни. Они встречаются главным образом в Антарктике и на субантарктических островах.

- 29. Мелкие частицы пищи, попадающие с водой в пищевод, склеиваются слизью эндо стиля и гонятся его ресничками

- 30. Граптолиты - вымерший класс животных, относящихся к типу полухордовых , промежуточных между беспозвоночными и хордовыми животных.

- 33. Личиночнохордовые. Характеристика, классификация Ветвь хордовых животных, развивавшаяся в основном по пути морфологически регрессивной эволюции. Признаки хордовых

- 34. КЛАСС АСЦИДИИ

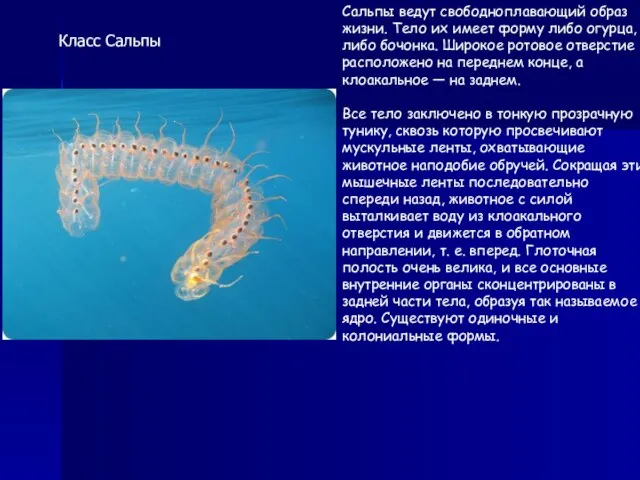

- 35. Класс Сальпы Сальпы ведут свободноплавающий образ жизни. Тело их имеет форму либо огурца, либо бочонка. Широкое

- 36. Аппендикулярии, имеющие всего 0,5—3 мм в длину, ведут свободноплавающий образ жизни и представляют собой наиболее примитивную

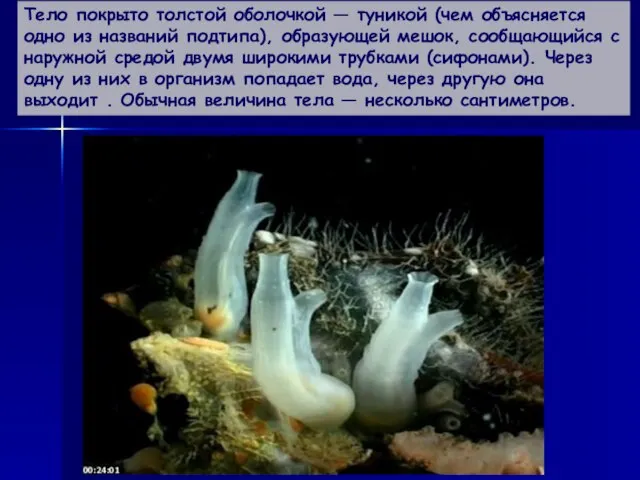

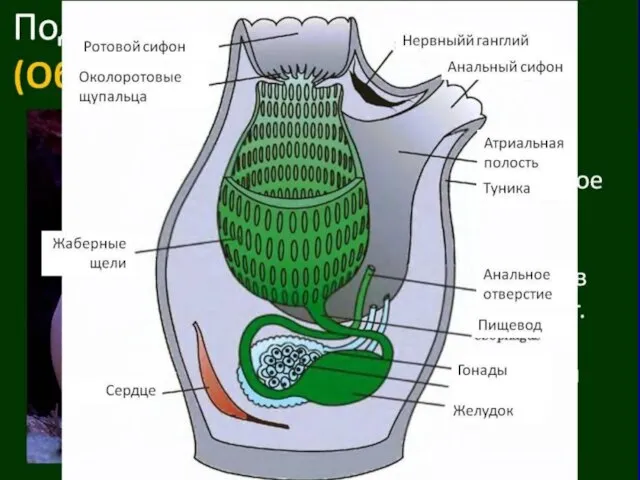

- 39. Тело покрыто толстой оболочкой — туникой (чем объясняется одно из названий подтипа), образующей мешок, сообщающийся с

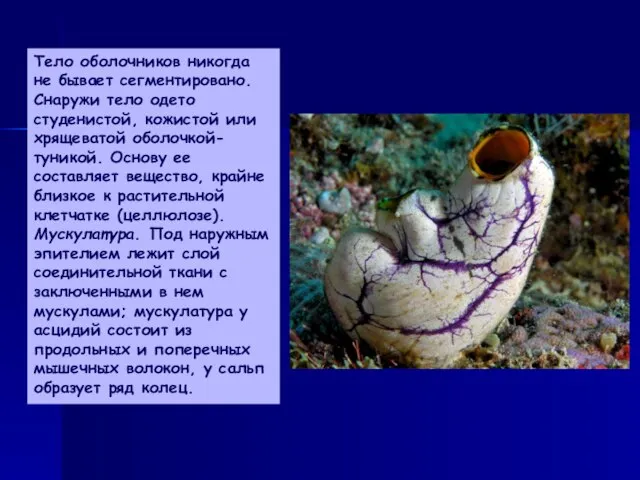

- 42. Тело оболочников никогда не бывает сегментировано. Снаружи тело одето студенистой, кожистой или хрящеватой оболочкой-туникой. Основу ее

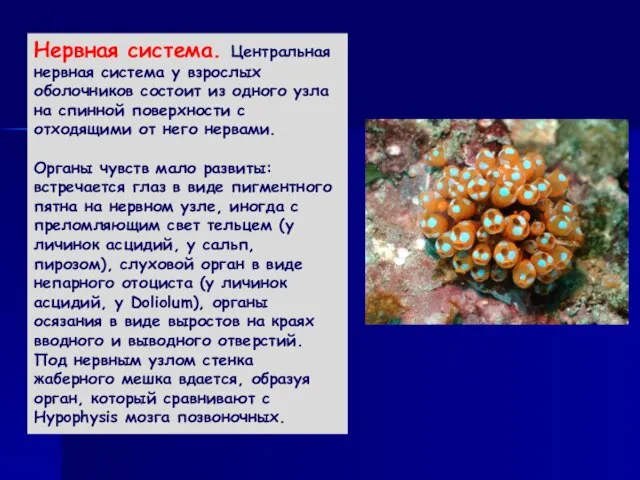

- 43. Нервная система. Центральная нервная система у взрослых оболочников состоит из одного узла на спинной поверхности с

- 44. Пищеварительная система. Наиболее характерной особенностью кишечного канала является сильное развитие переднего отдела, служащего органом дыхания и

- 45. Кровеносная система. Сердце лежит на брюшной стороне тела; у аппендикулярий кровеносных сосудов нет, у остальных оболочников

- 46. Размножение может быть разнообразным, у сальп оно может различаться даже среди поколений, когда за бесполым поколением

- 49. Оболочники широко распространены в океанах и морях. Их насчитывается около 1100 видов, из которых около 1000

- 51. Скачать презентацию

Презентация Цветок

Презентация Цветок  Биоэкология растений

Биоэкология растений Презентация на тему Неправильное питание

Презентация на тему Неправильное питание  Гипотеза происхождения жизни

Гипотеза происхождения жизни Дыхательная система человека

Дыхательная система человека Обитатели Тайги

Обитатели Тайги Видовое разнообразие флоры в Казахстане

Видовое разнообразие флоры в Казахстане Презентация на тему О птицах зимой

Презентация на тему О птицах зимой Ученица 9 «Б» класса Нежинского лицея КИЛЯЗОВА ЕКАТЕРИНА

Ученица 9 «Б» класса Нежинского лицея КИЛЯЗОВА ЕКАТЕРИНА  Тигровая викторина

Тигровая викторина Тупорылая Акула

Тупорылая Акула День моржа

День моржа Биохимия, как наука. Элементарный и молекулярный состав живых организмов

Биохимия, как наука. Элементарный и молекулярный состав живых организмов Тест по гистологии. Практика №1

Тест по гистологии. Практика №1 Кровь и остальные компоненты внутренней среды организма

Кровь и остальные компоненты внутренней среды организма Задачи по семеноводству

Задачи по семеноводству Концепции организации живых систем. Популяционно-видовой уровень живого. (Лекция 15)

Концепции организации живых систем. Популяционно-видовой уровень живого. (Лекция 15) Органы чувств

Органы чувств Теории возникновения жизни Теории возникновения жизни на Земле.

Теории возникновения жизни Теории возникновения жизни на Земле. Передача наследственной информации от ДНК к и-РНК и к белку

Передача наследственной информации от ДНК к и-РНК и к белку Экологическое загрязнение Брянской области _

Экологическое загрязнение Брянской области _ Понятие о микроорганизмах. Тема № 7/1

Понятие о микроорганизмах. Тема № 7/1 СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ХРОМОСОМ Автор Долгорукова С.В., учитель высшей категории МОУ гимназия № 2 Г.Екатеринбурга

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ХРОМОСОМ Автор Долгорукова С.В., учитель высшей категории МОУ гимназия № 2 Г.Екатеринбурга  Презентация на тему Решение проблем с отходами

Презентация на тему Решение проблем с отходами  Томаты

Томаты Основные виды питательных веществ и их значение в питании человека

Основные виды питательных веществ и их значение в питании человека Клеточный цикл. Митоз. Стволовые клетки. Понятие о детерминации и дифференцировке

Клеточный цикл. Митоз. Стволовые клетки. Понятие о детерминации и дифференцировке Иерархия в табуне!

Иерархия в табуне!