- Главная

- Биология

- Топография, структура и типы жировой ткани ,особенности метаболизма глюкозы в белой жировой ткани

Содержание

- 2. Жировая ткань представляет собой совокупность клеток адипоцитов (лат. adeps - жир, и kytos - полый пузырек),

- 3. Выделяют два типа расположения: центральный (абдоминальный, андроидный, тип яблока) и периферический (гиноидный, тип груши). 1.При центральном

- 4. Адипоциты белой жировой ткани - крупные клетки сферической формы, обычно диаметром от 30 до 70 мкм,

- 5. Функции: 1.Термоизолирующая - развитая жировая ткань образует теплоизоляционный слой, защищающий организм от действия очень низких температур.

- 6. Белые адипоциты - это резерв энергии! По сравнению с углеводами для целей накопления энергии жиры имеют

- 7. Запасание жира - липогенез Запасы триацилглицеринов в адипоцитах пополняются за счет использования жирных кислот , поступающих

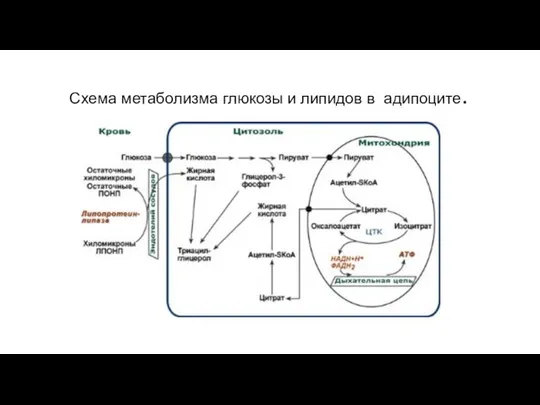

- 8. Схема метаболизма глюкозы и липидов в адипоците.

- 9. Липолиз - новое прочтение Мобилизация жира В настоящее время, после открытия в 2004 году адипоцитарной триглицеридлипазы(ATGL),

- 10. В спокойном адипоците ATGL отщепляет жирные кислоты (С16-С18) во 2-м положении триацилглицерола с образованием продукта 1,3-ДАГ.

- 11. Регуляция липолиза в адипоците Основную роль в липолизе играет изменение состояния перилипина под воздействием протеинкиназы А.

- 12. Субстратный цикл Базальный распад и синтез триацилглицеролов в жировой ткани объединены в субстратный цикл, который заключается

- 13. Метаболические процессы белой жировой ткани Взрослые организмы практически не содержат бурого жира, его полностью заменяет жир

- 14. Если высокий уровень неэтерифицированных жирных кислот держится долгое время, нарушается тканевая чувствительность к инсулину и нарушается

- 15. Терморегуляция у новорожденных. Чертой реактивности новорожденных детей в течение первых недель после рождения является большая интенсивность

- 16. Особенности терморегуляции у новорожденных: 1.Новорожденные обеспечивают свои потребности в термогенезе с помощью недрожательного механизма, который невозможно

- 18. Скачать презентацию

Жировая ткань представляет собой совокупность клеток адипоцитов (лат. adeps - жир, и kytos - полый пузырек), главной функцией

Жировая ткань представляет собой совокупность клеток адипоцитов (лат. adeps - жир, и kytos - полый пузырек), главной функцией

Выделяют два основных типа жировой ткани - белая и бурая, которые отличаются друг от друга по выполняемым функциям, роли в организме и предназначению. Белая жировая ткань имеет белый или желтоватый цвет, в то время как бурая жировая тканьимеет действительно бурый, коричневатый цвет, который обусловлен высокой васкуляризацией и большим количеством митохондрий с находящимися в них цитохромами. У человека белой жировой ткани гораздо больше, чем бурой. В организме здорового взрослого на нее приходится около 15% общей массы тела. В настоящее время постулировано также существование бежевой жировой ткани. Жировая ткань распределяется в организме неравномерно.

Выделяют два типа расположения:

центральный (абдоминальный, андроидный, тип яблока) и периферический (гиноидный, тип груши).

Выделяют два типа расположения:

центральный (абдоминальный, андроидный, тип яблока) и периферический (гиноидный, тип груши).

Адипоциты белой жировой ткани - крупные клетки сферической формы, обычно диаметром от

В процессе эмбрионального развития жировая ткань развивается из мезенхимы - эмбриональной соединительной ткани. Мезенхима дает начало всем остальным клеткам соединительной ткани, в том числе и адипоцитам. Человек рождается с готовыми жировыми отложениями, которые начинают формироваться на 30 неделе внутриутробного развития.

Зрелые жировые клетки у взрослого не делятся, но клетки-предшественники адипоцитов имеются на протяжении всей жизни и в норме делятся только в двух жизненных периодах .Однако в любом возрасте при избыточном накоплении жира в клетке (гипертрофии) и достижении критической массы преадипоциты получают сигнал и начинают делиться (гиперплазия).

Адипоцит, как правило, почти полностью заполнен большой липидной каплей, которая составляет 65-85% массы и оттесняет митохондрии и ядро клетки на периферию, в узкое свободное от жира пространство вблизи плазматической мембраны. Липидная капля покрыта мембраной, состоящей из монослоя фосфолипидов, жирнокислотные остатки которых погружены внутрь, а также из встроенных в монослой и покрывающих его белков (перилипин и адипофилин). Основную часть липидов составляют триацилглицеролы, присутствуют также холестерол (ХС), диацилглицеролы (ДАГ) и свободные жирные кислоты (СЖК).

Функции:

1.Термоизолирующая - развитая жировая ткань образует теплоизоляционный слой, защищающий организм

Функции:

1.Термоизолирующая - развитая жировая ткань образует теплоизоляционный слой, защищающий организм

2.Механическая защита органов и создание "ложи", например, "жировая подушка" почки удерживает ее на месте.

3.Пластическая функция заключается в том, что белая жировая ткань замещает ткань некоторых органов при их инволюции. Примерами являются тимус, молочные железы, костный мозг.

4.Регуляторная функция. Являясь одним из компонентов стромы костного мозга, белый жир формирует микроокружение для развивающихся форменных элементов крови и обеспечивает их питательными веществами и ростовыми факторами.

5.Резервно-энергетическая - большую часть массы адипоцитов составляют триацилглицеролы (ТАГ), являющиеся энергетическим субстратом.

6.Эндокринная функция. Жировая ткань является активным эндокринным органом, выделяющим разнообразные биологически активные молекулы.

7.Депонирование жирорастворимых витаминов A, D, Е. С некоторым усилием к функции адипоцитов можно отнести связывание и накопление вредных гидрофобных соединений, и препятствование их переносу в другие ткани, т.е. пассивное обезвреживание, например, как в случае с избытком билирубина при гемолизе.

Белые адипоциты - это резерв энергии!

По сравнению с углеводами для

Белые адипоциты - это резерв энергии!

По сравнению с углеводами для

Адипоциты метаболически очень активны, быстро отвечают на гормональные сигналы. Как и другие типы клеток, адипоциты активно осуществляют гликолиз, используют цикл лимонной кислоты для окисления пирувата и жирных кислот и проводят окислительное фосфорилирование до конца. При голодании, мышечной работе, некоторых патологиях в адипоцитах активируется мобилизация жиров, когда триацилглицеролы расщепляются с образованием жирных кислот, распределяющихся в основном между печенью, скелетными мышцами и миокардом.

Запасание жира - липогенез

Запасы триацилглицеринов в адипоцитах пополняются за счет

Запасание жира - липогенез

Запасы триацилглицеринов в адипоцитах пополняются за счет

При высоком потреблении углеводов жировая ткань также поглощает глюкозу, превращает их (через пируват и ацетил-СоА) в насыщенные и моненасыщенные жирные кислоты, Но в целом считается, что у человека синтез жиров из глюкозы происходит большей частью в гепатоцитах, а запасы в адипоцитах пополняются за счет уже готовых жирных кислот.

Схема метаболизма глюкозы и липидов в адипоците.

Схема метаболизма глюкозы и липидов в адипоците.

Липолиз - новое прочтение

Мобилизация жира

В настоящее время, после открытия

Липолиз - новое прочтение

Мобилизация жира

В настоящее время, после открытия

В обычных условиях на поверхности липидной капли находятся белок перилипин, ATGL и ее коактиватор под названием CGI-58 (comparative gene identification-58)

Гормон-чувствительная липаза (HSL ) и белок, переносящий жирные кислоты (БПЖК) в это время преимущественно находятся в цитоплазме.

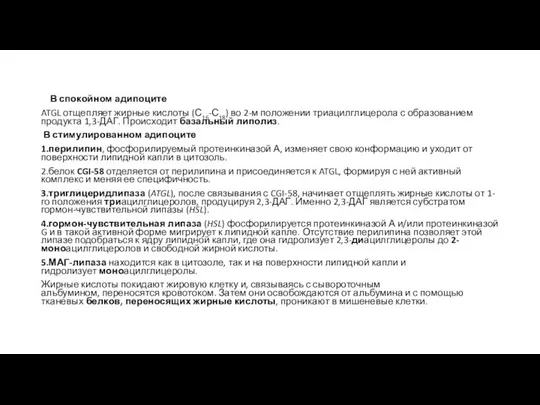

В спокойном адипоците

ATGL отщепляет жирные кислоты (С16-С18) во 2-м положении

В спокойном адипоците

ATGL отщепляет жирные кислоты (С16-С18) во 2-м положении

В стимулированном адипоците

1.перилипин, фосфорилируемый протеинкиназой А, изменяет свою конформацию и уходит от поверхности липидной капли в цитозоль.

2.белок CGI-58 отделяется от перилипина и присоединяется к ATGL, формируя с ней активный комплекс и меняя ее специфичность.

3.триглицеридлипаза (ATGL), после связывания с CGI-58, начинает отщеплять жирные кислоты от 1-го положения триацилглицеролов, продуцируя 2,3-ДАГ. Именно 2,3-ДАГ является субстратом гормон-чувствительной липазы (HSL).

4.гормон-чувствительная липаза (HSL) фосфорилируется протеинкиназой А и/или протеинкиназой G и в такой активной форме мигрирует к липидной капле. Отсутствие перилипина позволяет этой липазе подобраться к ядру липидной капли, где она гидролизует 2,3-диацилглицеролы до 2-моноацилглицеролов и свободной жирной кислоты.

5.МАГ-липаза находится как в цитозоле, так и на поверхности липидной капли и гидролизует моноацилглицеролы.

Жирные кислоты покидают жировую клетку и, связываясь с сывороточным альбумином, переносятся кровотоком. Затем они освобождаются от альбумина и с помощью тканевых белков, переносящих жирные кислоты, проникают в мишеневые клетки.

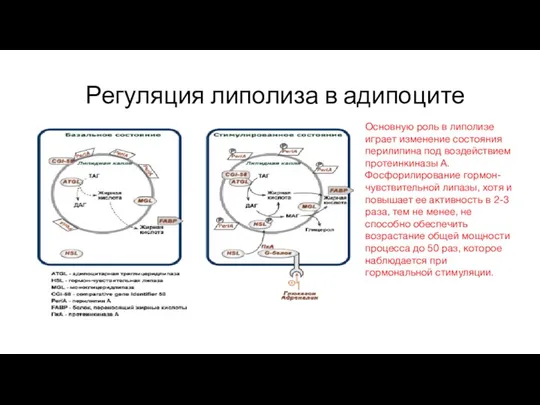

Регуляция липолиза в адипоците

Основную роль в липолизе играет изменение

Регуляция липолиза в адипоците

Основную роль в липолизе играет изменение

Субстратный цикл

Базальный распад и синтез триацилглицеролов в жировой ткани объединены в субстратный цикл, который

Субстратный цикл

Базальный распад и синтез триацилглицеролов в жировой ткани объединены в субстратный цикл, который

В состоянии покоя около 70% жирных кислот, высвобожденных при участии малоактивной ATGL, не покидают клетку и включаются обратно в состав ТАГ. Остальные 30% жирных кислот выходят в кровь. Вышедшие в кровь жирные кислоты используются в тканях, и их часть неминуемо попадает в печень, где они реэтерифицируются в ТАГ, далее формируется их транспортная форма ЛПОНП. При метаболизме последних в плазме крови образуются остаточные ЛПОНП, некоторая часть которых превращается в синусоидах печени в атерогенные ЛПНП. Нетрудно представить, что количество образуемых ЛПОНП и ЛПНП напрямую зависит от жировой массы, что связывает ожирение и развитие атеросклероза.

Метаболические процессы белой жировой ткани

Взрослые организмы практически не содержат бурого жира,

Метаболические процессы белой жировой ткани

Взрослые организмы практически не содержат бурого жира,

Жировая ткань имеет метаболическую инертность – она практически не потребляет кислород. Основную часть метаболизма энергии составляет транспорт жирных кислот внутрь и наружу. Жиры не растворяются в воде, и их наличие в плазме связано с некоторыми механизмами транспортировки. Липидный избыток в плазме способен вызвать некие побочные эффекты. Очевидно, что роль белого жира как регулятора необходима для здорового организма.

Постоянное присутствие повышенного уровня триацилглицеридов или холестерина в крови приводит к образованию жировых отложений в артериальной стенке – атеросклероз.

Чрезмерное высвобождение неэтерифицированных жирных кислот, происходящее в ходе стресса, оказывает побочные эффекты на работу сердца, способно развить фибрилляцию желудочков. Нередко из-за сильного стресса происходили сердечные приступы.

Если высокий уровень неэтерифицированных жирных кислот держится долгое время, нарушается тканевая

Одним из наиболее редких и сложных ситуаций избыточной плазменной концентрации липидов считается эмболия жира. Она может происходить после переломов трубчатых длинных костей, при этом в кровеносные сосуды попадают клетки жира из желтого костного мозга. Жирные капли представляют угрозу здоровью организма и могут заблокировать кровеносные легочные сосуды.

Все ситуации, относящиеся к избытку липидов в кровотоке, требуют сокращения их поступления и удаления из крови. Регулировать поступление липидов в кровь помогает белая жировая ткань. Таким образом, существуют два пункта метаболического процесса белой жировой ткани:

Мобилизация жира, высвобождение жирных кислот – организму требуется жир после интенсивного спортивного занятия или голодания;

Накопление триацилглицеридов при избытке питательных веществ в крови после еды.

Оба эти процесса регулируются и происходят в одно время, они зависимы друг от друга.

Терморегуляция у новорожденных.

Чертой реактивности новорожденных детей в течение первых недель

Терморегуляция у новорожденных.

Чертой реактивности новорожденных детей в течение первых недель

Бурый жир располагается в межлопаточной области, в средостении, вдоль аорты и крупных сосудов, вдоль позвоночника и симпатического ствола, под мышками, в брюшной полости, за грудиной, вокруг почек и надпочечников и в комочках Биша - на щеках младенцев. Бурая окраска этого вида жировой ткани обусловлена большим количеством митохондрий с их железосодержащими окрашенными цитохромами. Бурая жировая ткань - самый мощный генератор метаболического тепла в организме. Митохондрии бурых адипоцитов содержат белок термогенин (активатор нефосфорилирующего окисления), развитые кристы и контактируют с мелкими множественными липосомами. Клетки бурого жира снабжены большим количеством норадреналовых рецепторов и содержат симпатические норадренергические нервные окончания.

У новорожденных в буром жире вдоль позвоночника залегают парааортальные ганглии. Особенностью надпочечников плода является превалирование в инкрете мозгового вещества норадреналина (это сохраняется в течении первых 3-4 месяцев внеутробной жизни). По сигналу гипоталамуса симпатические нервы и хромаффинная ткань надпочечников через синапсы и кровь активируют липолиз и термогенез в бурых липоцитах. Разогрев крови в крупных сосудах и системный эффект свободных жирных кислот способствуют повышению температуры. Кровь от скоплений паравертебрального бурого жира оттекает через уникальные венозные анастомозы новорожденных в спинномозговой венозный синус и подогревает спинальные термосенсоры в сегментах С5-Тh1. Это и тормозит дрожательный терморефлекс у новорожденных, позволяя их мышцам продолжать тоническую активность. Остатки бурого жира вносят вклад в механизмы температурной адаптации детей до 10-11 лет.

Особенности терморегуляции у новорожденных:

1.Новорожденные обеспечивают свои потребности в термогенезе с

Особенности терморегуляции у новорожденных:

1.Новорожденные обеспечивают свои потребности в термогенезе с

2.Малый размер новорожденного. С точки зрения технологии терморегуляции, является недостатком (соотношение между поверхностью и объемом тела у доношенного новорожденного примерно в три раза больше, чем соответствующее соотношение у взрослого).

3.Поверхностный слой тела не имеет большой толщины и изолирующая прослойка жира весьма. Нехватка бурого и белого жира при недоношенности (а его содержание у недоношенного – не более 2% массы тела, тогда как у доношенных - 8%) создает особенно большие проблемы с терморегуляцией и делает температурный режим кювезов основой эффективного выживания недоношенных. Для того, чтобы решать подобные проблемы, организм доношенного новорожденного должен был бы увеличить выработку тепла в 4-5 раз на единицу массы тела, а организм недоношенного ребенка (при массе 1-1,5 кг.) в 10 раз.

4.Максимальное терморегуляторное образование и сужение сосудов у новорожденных возникает при более высокой температуре кожи, чем у взрослых (около 230С).

5.Здоровые новорожденные весьма устойчивы к переохлаждению(предел ректальной температуры, совместимой с жизнью, у них ниже, чем у взрослых - 22-230С).

6.Неустойчивость новорожденных к перегреванию определяется лимитирующими механизмами, связанными с малыми ресурсами параметров водно-солевого гомеостаза.

7.Новорожденные выделяют цитокины и отвечают на них истинной лихорадкой, однако, механизмы лихорадки в раннем детстве характеризуются своеобразием.

Отличие человека от других живых существ

Отличие человека от других живых существ Водно-солевой обмен у животных

Водно-солевой обмен у животных Определение пола в животном мире Курс «Общая биология» Тема «Основы генетики» 9 класс Москва - 2009

Определение пола в животном мире Курс «Общая биология» Тема «Основы генетики» 9 класс Москва - 2009 Эукариотическая клетка. Цитоплазма

Эукариотическая клетка. Цитоплазма Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности Презентация на тему Класс Земноводные

Презентация на тему Класс Земноводные  Грибное место

Грибное место Презентация на тему "Химия в сельском хозяйстве" - скачать презентации по Биологии

Презентация на тему "Химия в сельском хозяйстве" - скачать презентации по Биологии Семя. Строение семян двудольных и однодольных растений

Семя. Строение семян двудольных и однодольных растений Презентация на тему Аристотель Заслуги в биологии

Презентация на тему Аристотель Заслуги в биологии Борьба за существование Формы борьбы за существование

Борьба за существование Формы борьбы за существование  Немембранные органоиды

Немембранные органоиды Презентация на тему "Презентація проекту: «Жири»" - скачать бесплатно презентации по Биологии

Презентация на тему "Презентація проекту: «Жири»" - скачать бесплатно презентации по Биологии Жизнь бабочек

Жизнь бабочек Биогеоценозы и биоценозы. Презентация Климовой Ирины Генриховны учителя биологии I квалификационной категории МОУ СОШ №11 г.Севе

Биогеоценозы и биоценозы. Презентация Климовой Ирины Генриховны учителя биологии I квалификационной категории МОУ СОШ №11 г.Севе Явление плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы чешуи лука

Явление плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы чешуи лука Презентация на тему "Породи гусей на території України" - скачать бесплатно презентации по Биологии

Презентация на тему "Породи гусей на території України" - скачать бесплатно презентации по Биологии Презентация на тему "Лес просит о помощи!" - презентации по Биологии

Презентация на тему "Лес просит о помощи!" - презентации по Биологии Семейства Бобовые, Лилейные, Злаковые

Семейства Бобовые, Лилейные, Злаковые Дендрологические парки

Дендрологические парки Понятие об обмене веществ и энергии. Методы изучения обмена энергии. Прямая и непрямая калориметрия

Понятие об обмене веществ и энергии. Методы изучения обмена энергии. Прямая и непрямая калориметрия Растения и их классификация

Растения и их классификация Презентация на тему "Красная книга растений (5 класс)" - скачать бесплатно презентации по Биологии

Презентация на тему "Красная книга растений (5 класс)" - скачать бесплатно презентации по Биологии Мхи

Мхи Презентация на тему "Половое и бесполое размножение организмов" - скачать презентации по Биологии

Презентация на тему "Половое и бесполое размножение организмов" - скачать презентации по Биологии Основы цитологии и гистологии человека

Основы цитологии и гистологии человека Тип губки. Многоклеточные организмы

Тип губки. Многоклеточные организмы Полярная медуза

Полярная медуза