Содержание

- 2. 1. Общие идеи технологического детерминизма

- 3. Место и роль техники и технологии в современном общественном развитии оцениваются философами, учеными и политиками далеко

- 4. Техницизм и антитехницизм основывается на технологическом детерминизме, с его представлениями об автономности технической рациональности, об определяющем

- 5. Техницизм – мировоззренческая позиция, абсолютизирующая роль техники и технологии в общественном развитии, заявляющая об их самодостаточности

- 6. Антитехницизм – позиция, выражающая критическое негативное отношение к технике и технологии, рассматривающая технику как враждебную, чуждую,

- 7. Технофилия – технический оптимизм, опирающийся на сциентизм и абсолютизирующий позитивные перспективы развития техники и технологии, в

- 8. Оценка настоящего и будущего науки дается и в таких мировоззренческих позициях как сциентизм и антисциентизм. Сциентизм

- 9. Идеи сциентизма, вера его сторонников в безграничные возможности науки и только в ее прогрессивное предназначение родились

- 10. Антисциентизм – оппозиция сциентизму в мировоззренческой оценке познавательных возможностей науки и ее роли в жизни общества.

- 11. Антисциентисты подчеркивают, что от имени «науки» всегда выступают все тоталитарные режимы, предлагая и осуществляя различные по

- 12. Умеренная форма антисциентизма, выступая против сциентистской абсолютизации и гипертрофирования познавательных и практических возможностей науки, подчеркивает вместе

- 13. Сциентизм и антисциентизм являются двумя крайностями в оценке роли науки в жизнедеятельности людей, по своему упрощают

- 14. Технократическое мышление – это особый вид метафизического, утилитарного мышления, которое абсолютизирует образ техники, машины, формально-логических схем

- 15. 2. Научно- техническое развитие и технократические футурологические концепции

- 16. На основе технологического детерминизма , техницизма и сциентизма сложилась технократическая концепция (теория) заявляющая о ведущей роли

- 17. • Препятствием на пути научно технического прогресса является финансовая олигархия, монополизировавшая власть в обществе; • Адекватной

- 18. В 1930-е гг. в США в обстановке экономического кризиса возникает общественное движение “технократии” организованные принципы и

- 19. Технократическое движение в США было достаточно широким, число его низовых организаций доходило до 300. Все эти

- 20. В 1941 г. американский социолог Джеймс Бернхейм (1905) в книге “Революция менеджеров”, развивая идею “власти специалистов”,

- 21. Наибольшее распространение идеи технологического детерминизма получили в концепциях «стадий роста» (У. Ростоу), «постиндустриального общества» (Д. Белл),

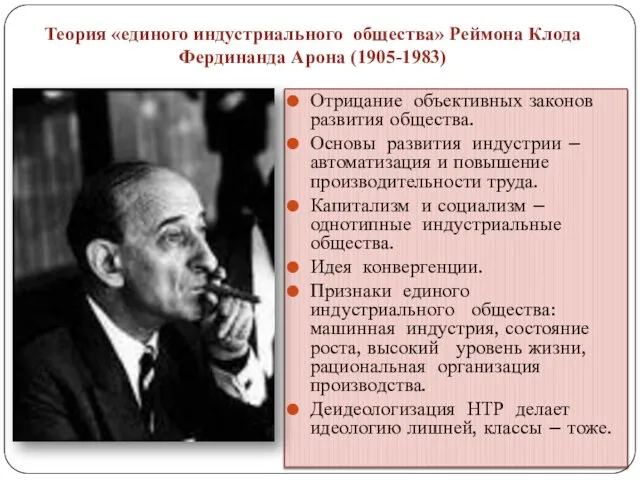

- 22. Теория «единого индустриального общества» Реймона Клода Фердинанда Арона (1905-1983) Отрицание объективных законов развития общества. Основы развития

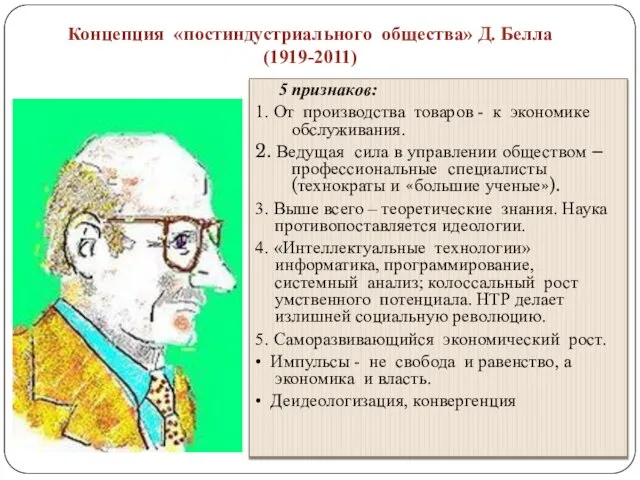

- 23. Концепция «постиндустриального общества» Д. Белла (1919-2011) 5 признаков: 1. От производства товаров - к экономике обслуживания.

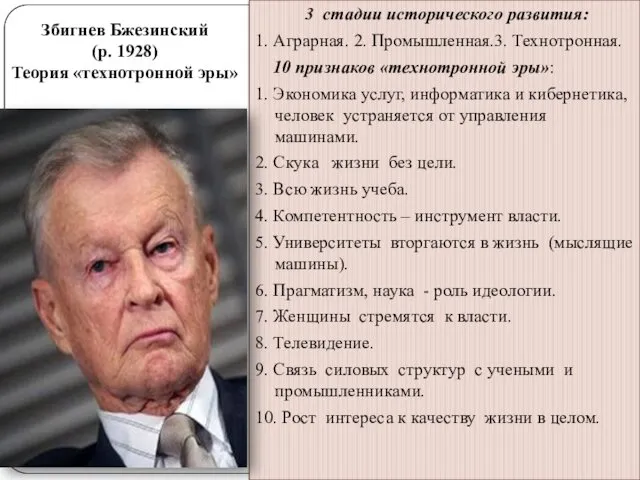

- 24. Збигнев Бжезинский (р. 1928) Теория «технотронной эры» 3 стадии исторического развития: 1. Аграрная. 2. Промышленная.3. Технотронная.

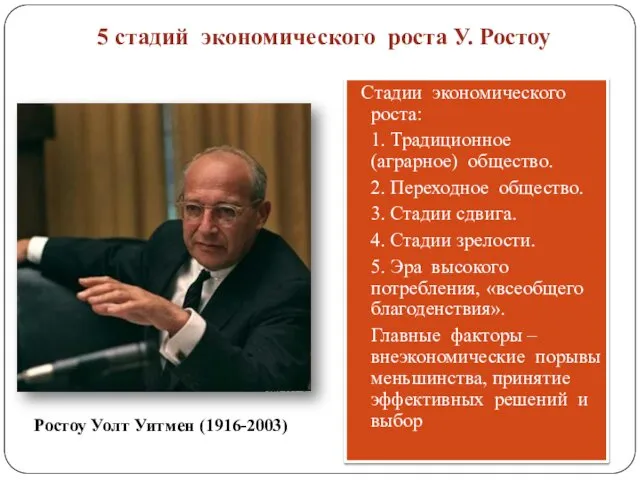

- 25. 5 стадий экономического роста У. Ростоу Стадии экономического роста: 1. Традиционное (аграрное) общество. 2. Переходное общество.

- 26. Следует отметить, что с конца 70-х гг. ХХ в. Происходит некоторое обновление техницизма и технократического мышления.

- 27. 3. Позитивные и негативные аспекты развития современной техники.

- 28. Наряду с материальными, производственными и прочими достижениями, неограничиваемое развитие техники привело к необычайному обострению многих проблем.

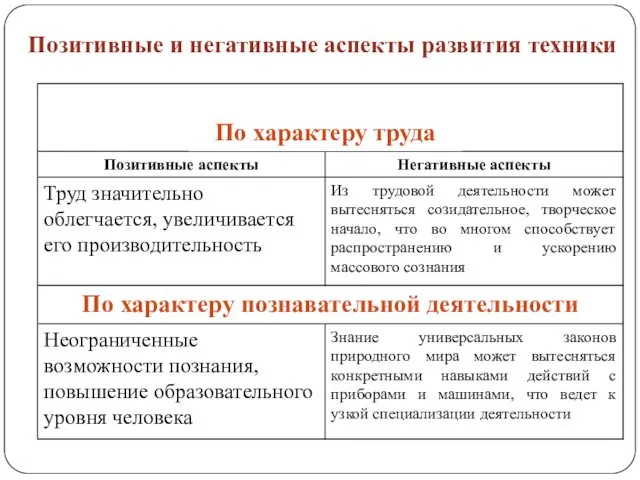

- 29. Позитивные и негативные аспекты развития техники По характеру труда

- 32. Скачать презентацию

Типы стратегических изменений

Типы стратегических изменений Теоретические и концептуальные основы экономики природопользования (Тема 2)

Теоретические и концептуальные основы экономики природопользования (Тема 2) Предмет и метод экономики

Предмет и метод экономики Економіка і організація виробництва як навчальна дисципліна. Тема 1

Економіка і організація виробництва як навчальна дисципліна. Тема 1 Ресурсный потенциал экономики Украины

Ресурсный потенциал экономики Украины Управление энергоэффективностью и ресурсосбережением

Управление энергоэффективностью и ресурсосбережением Экзаменационные вопросы и ответы по экономической теории

Экзаменационные вопросы и ответы по экономической теории Фонд Сколково. Инновации в ТЭК и предложение по сотрудничеству со странами БРИКС

Фонд Сколково. Инновации в ТЭК и предложение по сотрудничеству со странами БРИКС Мировое хозяйство и международная торговля

Мировое хозяйство и международная торговля Концепция снижения административных барьеров и повышения доступности государственных услуг

Концепция снижения административных барьеров и повышения доступности государственных услуг Региональная экономическая диагностика

Региональная экономическая диагностика Определение мнения потребителей относительно сходства/различия товарных знаков Главпродукт и Главобед

Определение мнения потребителей относительно сходства/различия товарных знаков Главпродукт и Главобед Макроэкономическое равновесие в классической модели

Макроэкономическое равновесие в классической модели Конкурентоспособность компании «АО ДИКСИ Юг» и пути ее повышения

Конкурентоспособность компании «АО ДИКСИ Юг» и пути ее повышения Государственная программа «Развитие здравоохранения»

Государственная программа «Развитие здравоохранения» Выбор и альтернативная стоимость. Альтернативная стоимость и альтернативные издержки

Выбор и альтернативная стоимость. Альтернативная стоимость и альтернативные издержки Макроэкономическая нестабильность

Макроэкономическая нестабильность Предмет и метод макроэкономики. Основные макроэкономические показатели

Предмет и метод макроэкономики. Основные макроэкономические показатели Модель инвестиций в человеческий капитал

Модель инвестиций в человеческий капитал Тасымалдаудың технологиялық жүйесі мен оның сипаты

Тасымалдаудың технологиялық жүйесі мен оның сипаты Макроэкономические понятия. Модели круговых потоков. Основные макроэкономические тождества

Макроэкономические понятия. Модели круговых потоков. Основные макроэкономические тождества Распределение доходов

Распределение доходов Презентация Стратегическое взаимодействие на рынке олигополии Парадокс Бертрана Разрешение парадокса Бертрана: повторяющиеся

Презентация Стратегическое взаимодействие на рынке олигополии Парадокс Бертрана Разрешение парадокса Бертрана: повторяющиеся  Экономические цели и функции государства. (8 класс)

Экономические цели и функции государства. (8 класс) Институциональная экономика. Лекция 9. Теория контрактов

Институциональная экономика. Лекция 9. Теория контрактов Анализ игры команды Италии

Анализ игры команды Италии Ризики, що виникають у процесі управління фінансовими активами та методи їх мінімізації

Ризики, що виникають у процесі управління фінансовими активами та методи їх мінімізації СТРАТЕГИЯ 2020 Подготовили Витебская Татьяна, Гавриленко Екатерина, Гуторова Анна, Прохорова Анастасия, Редок Полина.

СТРАТЕГИЯ 2020 Подготовили Витебская Татьяна, Гавриленко Екатерина, Гуторова Анна, Прохорова Анастасия, Редок Полина.