Содержание

- 2. Особенности средневековой философии Средневековая философия возникла раньше падения Рима, соответственно периоды развития философской средневековой мысли не

- 3. Философия Средних веков — служанка и помощница религии, имеющая значение не только для обоснования религиозных истин,

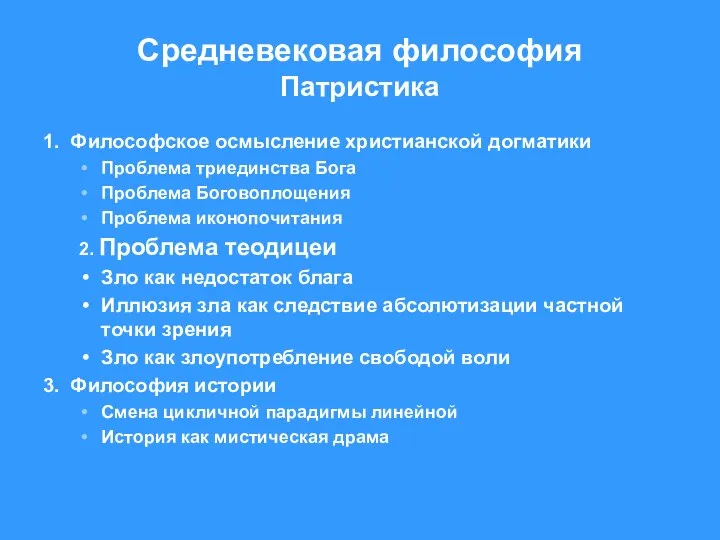

- 4. Средневековая философия Патристика 1. Философское осмысление христианской догматики Проблема триединства Бога Проблема Боговоплощения Проблема иконопочитания 2.

- 5. Основные черты средневековой философии Ретроспективность. Максима средневекового сознания гласила «чем древнее, тем подлиннее, чем подлиннее, тем

- 6. Креационизм – представление о том, что мир сотворен Богом из ничего. Идея «ничто» является новой по

- 7. Понятие «догмат» Догмат(греч. δόγμα — мнение, решение, постановление), в религии – утверждённое высшими инстанциями положение вероучения,

- 8. Позднеантичная и раннехристианская философия Неоплатонизм Апологеты Плотин 204/205 - 270 Порфирий 234 - 301/305 Прокл 412-485

- 9. Основные воззрения Филона Александрийского (к. I в. до н.э. – н. I в. н.э.) Соединение понятия

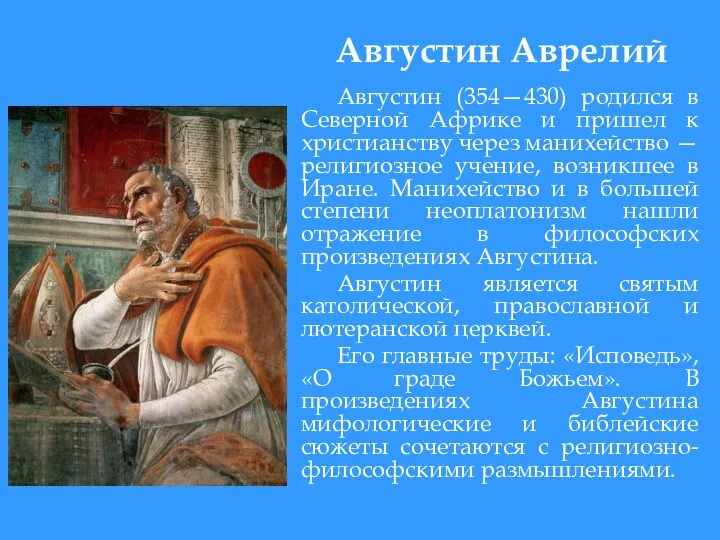

- 10. Августин Аврелий Августин (354—430) родился в Северной Африке и пришел к христианству через манихейство — религиозное

- 11. Августину принадлежит обоснование необходимости церкви в трактате «О граде Божьем». Находясь под влиянием Платона, Августин трансформировал

- 12. Град Божий. Создан любовью к Богу, доведенною до презрения к себе. Град Земной. Создан любовью к

- 13. Соотношении судьбы и свободной воли человека. В христианстве этот вопрос впервые был осмыслен Августином. Августин полагал,

- 14. Второй важный вопрос, связанный с предыдущим, — о том, к кому обращена божественная благодать. Дается ли

- 15. Еще один вопрос — о том, откуда берется зло. Он особенно важен в христианстве, поскольку Бог

- 16. Василий Великий (330-379 гг.) Принадлежал к "Каппадокийскому кружку". Был сторонником "неоплатонизма". Отстаивал принцип буквального толкования Библии

- 17. Григорий Нисский (335-394 гг.) Младший брат Василия Великого. Продолжил ассимиляцию неоплатонизма с христианской догматикой. Говорил о

- 18. Боэций (480-524 гг.) В истории философии рассматривается как переходная, от патристики к схоластике, фигура. Прославился в

- 19. История формирования догматов христианства Христианские догматы устанавливаются на Вселенских Соборах. Краткое изложение догматов называется катехизисом. Догматическая

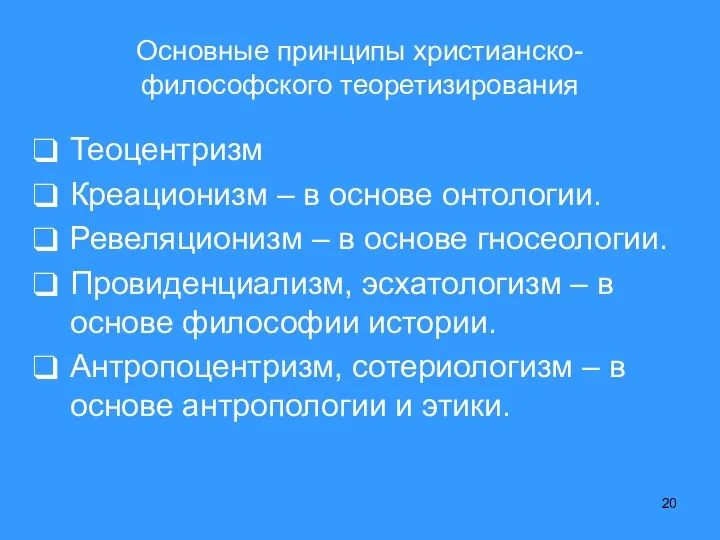

- 20. Основные принципы христианско-философского теоретизирования Теоцентризм Креационизм – в основе онтологии. Ревеляционизм – в основе гносеологии. Провиденциализм,

- 21. Патристика Отцы Церкви На Западе (латинские) На Востоке (греческие) Каппадокийские Отцы Василий Великий ок. 330 -

- 22. Патристика Нисса Афины Рим Александрия Иерусалим Карфаген Гиппон Кесария Константинополь Дамаск Тагаст Павия

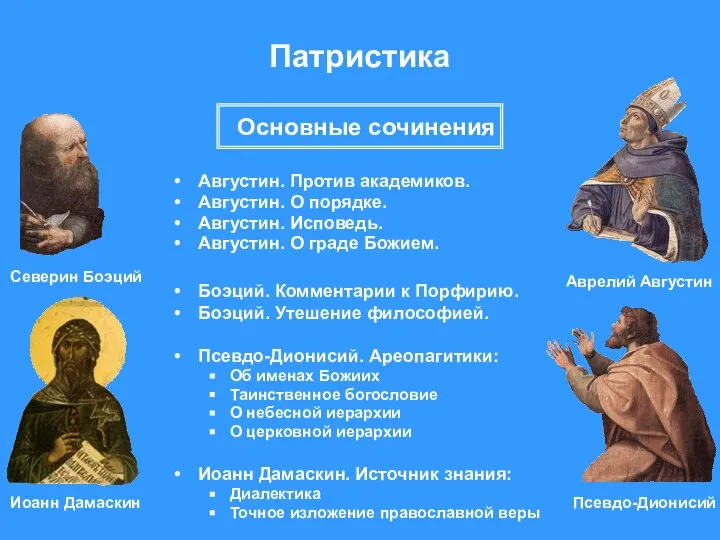

- 23. Патристика Августин. Против академиков. Августин. О порядке. Августин. Исповедь. Августин. О граде Божием. Боэций. Комментарии к

- 24. Патристика Б. Гоццоли. Видение св. Августина. В. Васнецов. Православные епископы. Василий Великий Григорий Назианзин

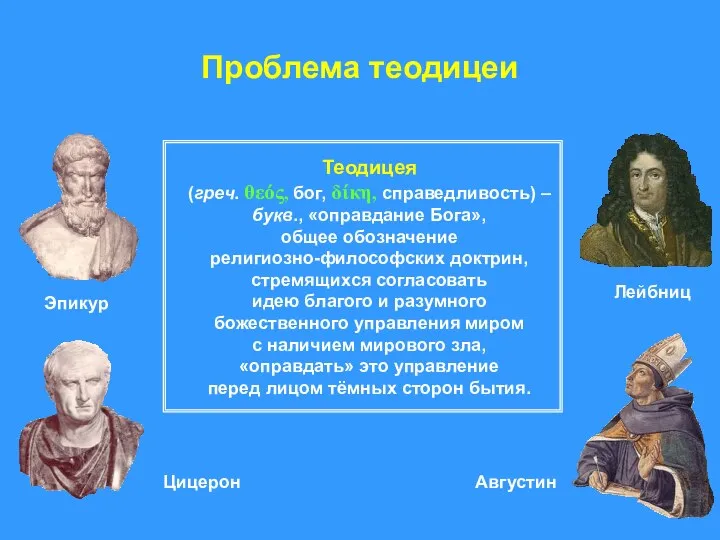

- 25. Проблема теодицеи Теодицея (греч. θεός, бог, δίκη, справедливость) – букв., «оправдание Бога», общее обозначение религиозно-философских доктрин,

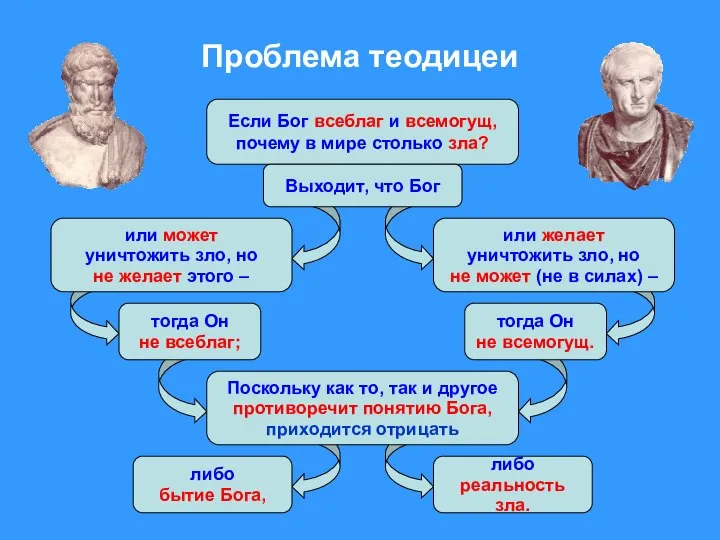

- 26. Проблема теодицеи Если Бог всеблаг и всемогущ, почему в мире столько зла? или может уничтожить зло,

- 28. Скачать презентацию

Константин Эдуардович Циолковский.

Константин Эдуардович Циолковский. Философия Нового времени

Философия Нового времени Философия права. Установочная лекция для магистрантов

Философия права. Установочная лекция для магистрантов Труд, как основной вид деятельности. Характеристика

Труд, как основной вид деятельности. Характеристика Етика – наука про мораль, її значення для теорії і практики виховання військовослужбовців

Етика – наука про мораль, її значення для теорії і практики виховання військовослужбовців Буддизм — религиозно - философское учение

Буддизм — религиозно - философское учение Начало цивилизации

Начало цивилизации Добро и зло

Добро и зло Проблема «искусственного разума» Предмет: Философия

Проблема «искусственного разума» Предмет: Философия  Из истории русской философии Презентация к уроку обществознания 10 класс Учитель обществознания I квалификационной категории

Из истории русской философии Презентация к уроку обществознания 10 класс Учитель обществознания I квалификационной категории История правовых и политических учений

История правовых и политических учений Духовный мир человека и деятельность Деятельность в сфере духовной культуры

Духовный мир человека и деятельность Деятельность в сфере духовной культуры Экологическое сознание и трансгуманизм

Экологическое сознание и трансгуманизм Античная философия. Классический период

Античная философия. Классический период Портфолио «Платон»

Портфолио «Платон»  Общественное и индивидуальное сознание

Общественное и индивидуальное сознание Значение морали в жизни общества

Значение морали в жизни общества Наука и философия. Онтологические проблемы науки

Наука и философия. Онтологические проблемы науки Человек как предмет философского анализа

Человек как предмет философского анализа Презентация Учения Гераклита - учения Элеатов

Презентация Учения Гераклита - учения Элеатов Уникальные виды равновесия УРОК - ОБЪЯСНЕНИЕ

Уникальные виды равновесия УРОК - ОБЪЯСНЕНИЕ  Смысл жизни

Смысл жизни Немецкая классическая философия

Немецкая классическая философия Проблема времени и развитие

Проблема времени и развитие Предпосылки возникновения философии в древней греции. Выполнили: Петров Андрей и Варюхин Дмитрий.

Предпосылки возникновения философии в древней греции. Выполнили: Петров Андрей и Варюхин Дмитрий. Неокантианство

Неокантианство Презентация Требования к языку и оформлению студенческих научных работ

Презентация Требования к языку и оформлению студенческих научных работ История философии Философия Средних веков и эпохи Возрождения

История философии Философия Средних веков и эпохи Возрождения