Содержание

- 2. План занятий Философская система И. Канта Философия И. Фихте Философия Ф. Шеллинга

- 3. Иммануил Кант (1724-1804) Род. 22 апреля 1724 г. в Кёнигсберге Учёба в Кёнигбергском университете (1740-1746) «Докритический

- 4. Иммануил Кант (1724-1804) Всеобщая естественная история и теория неба (1755) Критика чистого разума (1781/1787) Пролегомены ко

- 5. Критика практического разума Общий итог Две вещи наполняют душу всегда новым и всё более сильным удивлением

- 6. Иммануил Кант (1724-1804) Докритический период − Создание космогонической теории − Вопросы происхождения и развития солнечной системы

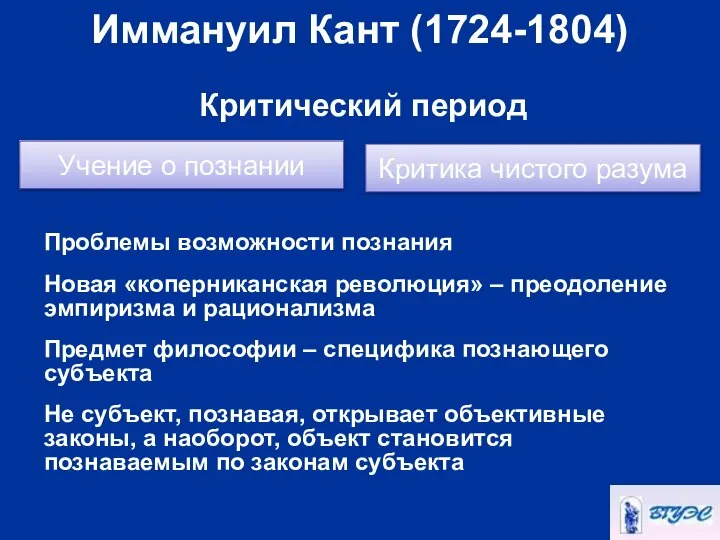

- 7. Иммануил Кант (1724-1804) Критический период Проблемы возможности познания Новая «коперниканская революция» – преодоление эмпиризма и рационализма

- 8. Иммануил Кант (1724-1804) Трансцендентальное (от лат. transcendens – выходящий за пределы) – это условия познаваемости объектов

- 9. Иммануил Кант (1724-1804) Феномен – мир явлений Ноумен – умопостигаемый предмет «Вещь в себе» Агностицизм Канта

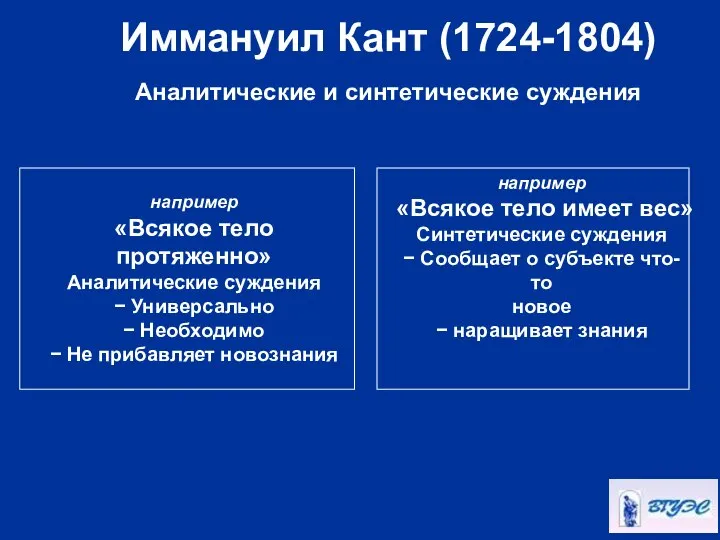

- 10. Иммануил Кант (1724-1804) Возможность априорных синтетических суждений Аналитические и синтетические суждения Аналитическое суждение – суждение, в

- 11. Отношение между содержанием субъекта и предиката аналитического суждения Отношение между содержанием субъекта и предиката синтетического суждения

- 12. например «Всякое тело протяженно» Аналитические суждения − Универсально − Необходимо − Не прибавляет новознания например «Всякое

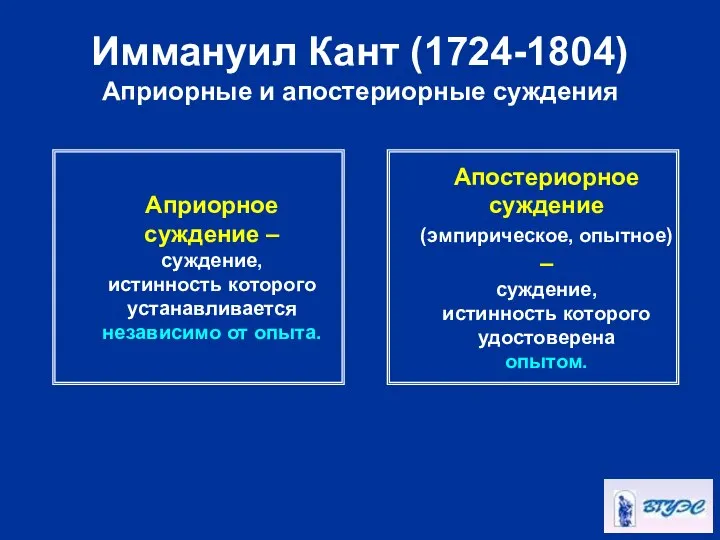

- 13. Иммануил Кант (1724-1804) Априорные и апостериорные суждения Априорное суждение – суждение, истинность которого устанавливается независимо от

- 14. Иммануил Кант (1724-1804) Априорные синтетические суждения в математике Прямая кратчайшая линия между двумя точками. есть Форма

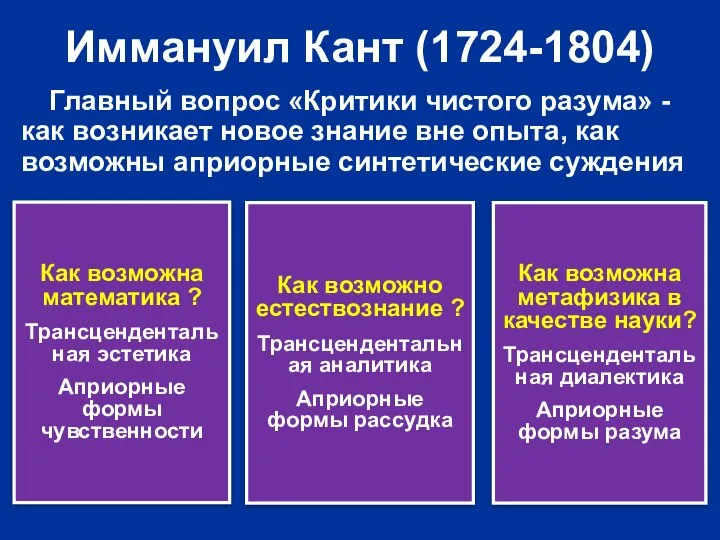

- 15. Иммануил Кант (1724-1804) Главный вопрос «Критики чистого разума» - как возникает новое знание вне опыта, как

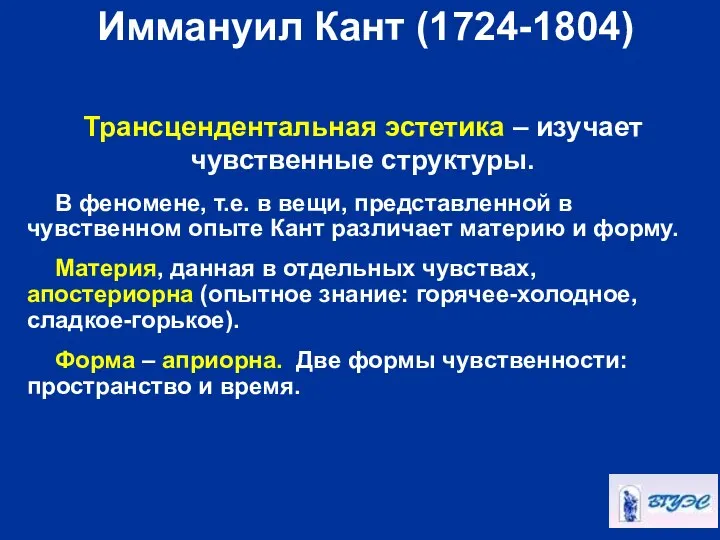

- 16. Иммануил Кант (1724-1804) Трансцендентальная эстетика – изучает чувственные структуры. В феномене, т.е. в вещи, представленной в

- 17. Трансцендентальная эстетика Время как априорная форма созерцания 3 2 1 Этого не происходит потому, что наша

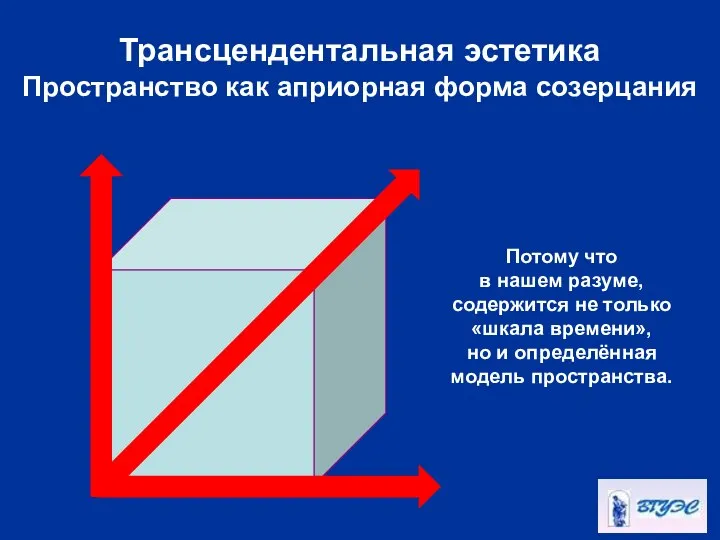

- 18. Трансцендентальная эстетика Пространство как априорная форма созерцания Потому что в нашем разуме, содержится не только «шкала

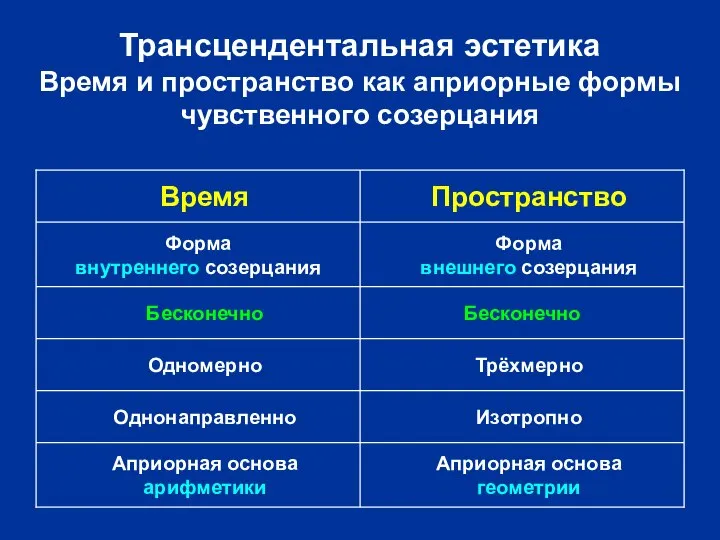

- 19. Трансцендентальная эстетика Время и пространство как априорные формы чувственного созерцания Априорная основа геометрии Априорная основа арифметики

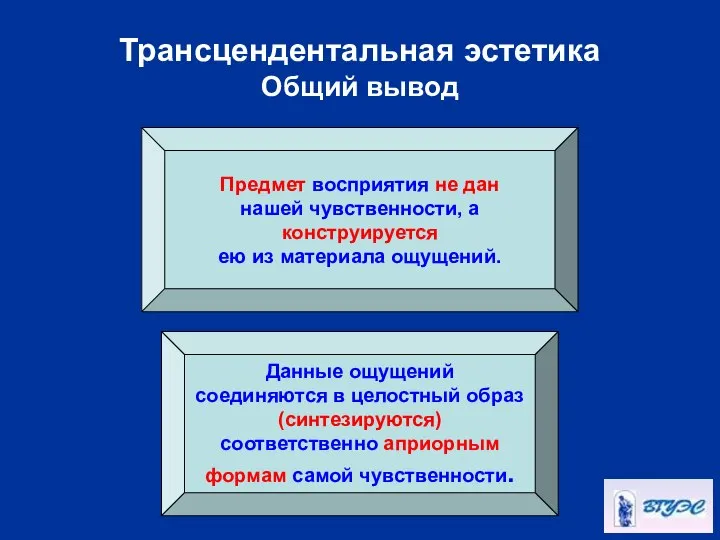

- 20. Трансцендентальная эстетика Общий вывод Предмет восприятия не дан нашей чувственности, а конструируется ею из материала ощущений.

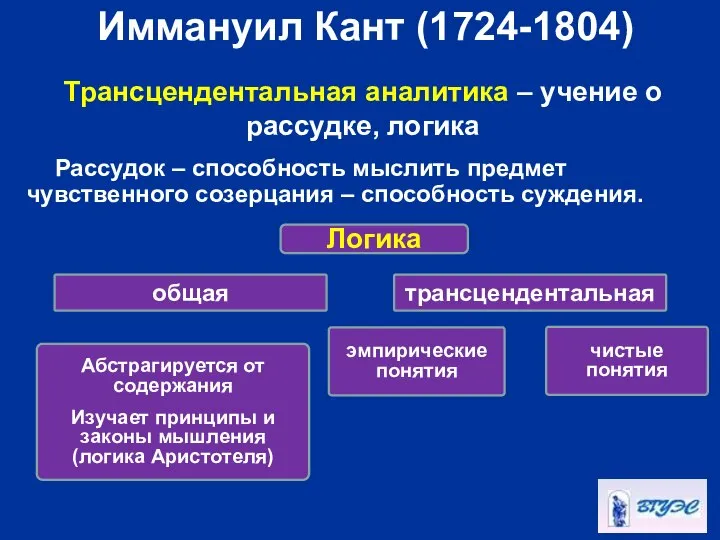

- 21. Иммануил Кант (1724-1804) Трансцендентальная аналитика – учение о рассудке, логика Рассудок – способность мыслить предмет чувственного

- 22. Иммануил Кант (1724-1804) Трансцендентальная аналитика Суждения по качеству по отношению по модальности по количеству Общие Частные

- 23. Иммануил Кант (1724-1804) Трансцендентальная аналитика Категории качества отношений модальности количества Единство Множествен- ность Целокупность Реальность Отрицание

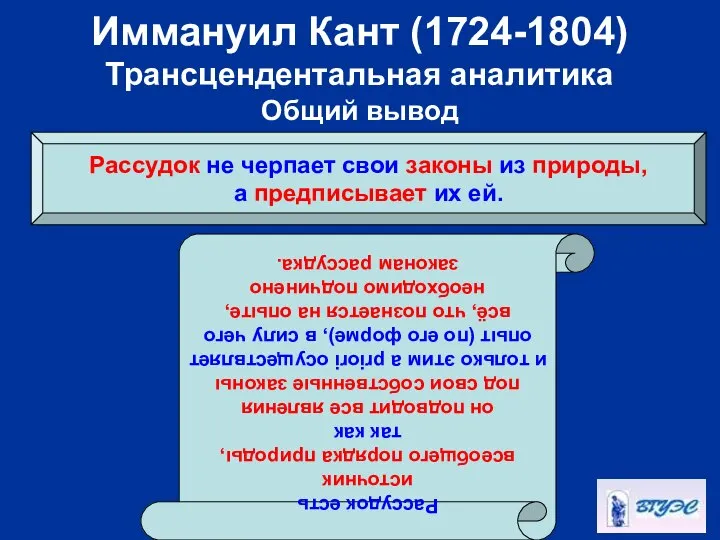

- 24. Иммануил Кант (1724-1804) Трансцендентальная аналитика Общий вывод Рассудок не черпает свои законы из природы, а предписывает

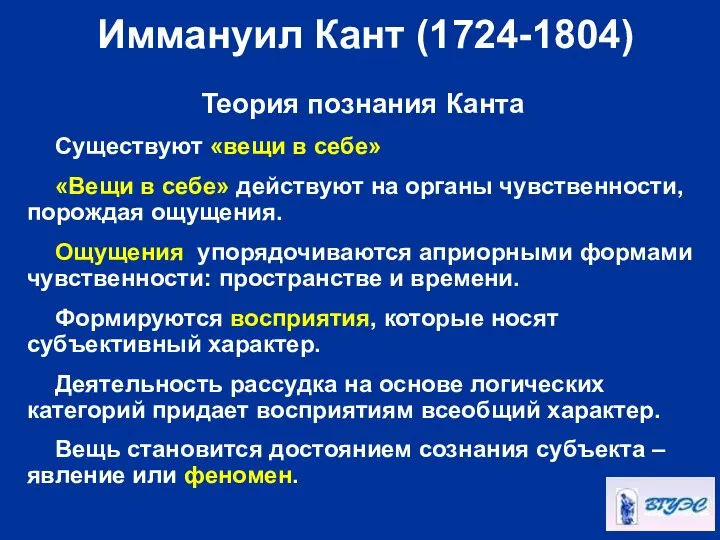

- 25. Иммануил Кант (1724-1804) Теория познания Канта Существуют «вещи в себе» «Вещи в себе» действуют на органы

- 26. Трансцендентальная диалектика Идеи чистого разума Идеи (категории, расширенные до безусловного) Душа Мир Бог Абсолютное единство мыслящего

- 27. Трансцендентальная диалектика Общая схема Идеал чистого разума Антиномии чистого разума Паралогизмы чистого разума Диалектические выводы разума

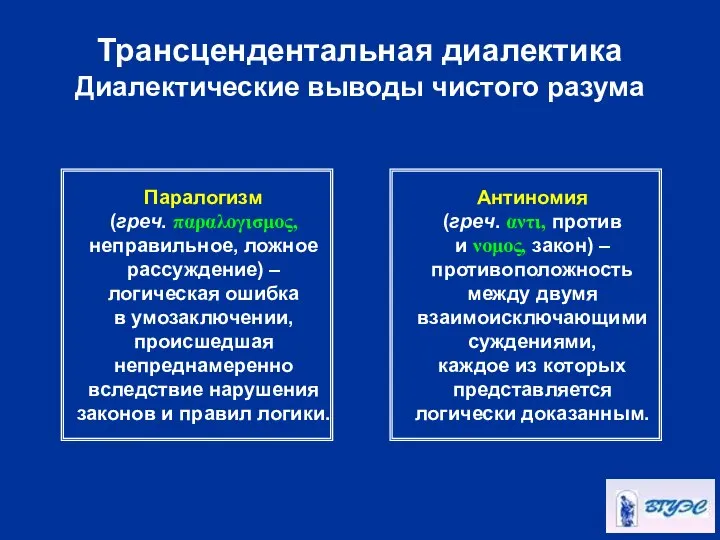

- 28. Трансцендентальная диалектика Диалектические выводы чистого разума Антиномия (греч. αντι, против и νομος, закон) – противоположность между

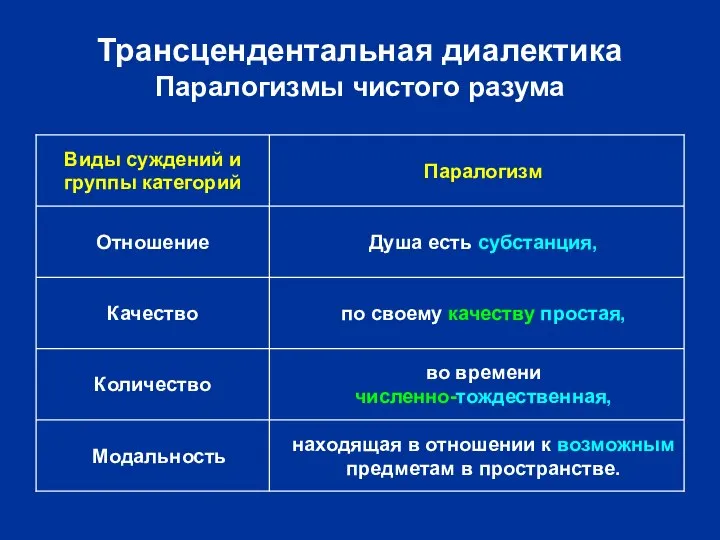

- 29. Трансцендентальная диалектика Паралогизмы чистого разума находящая в отношении к возможным предметам в пространстве. Модальность во времени

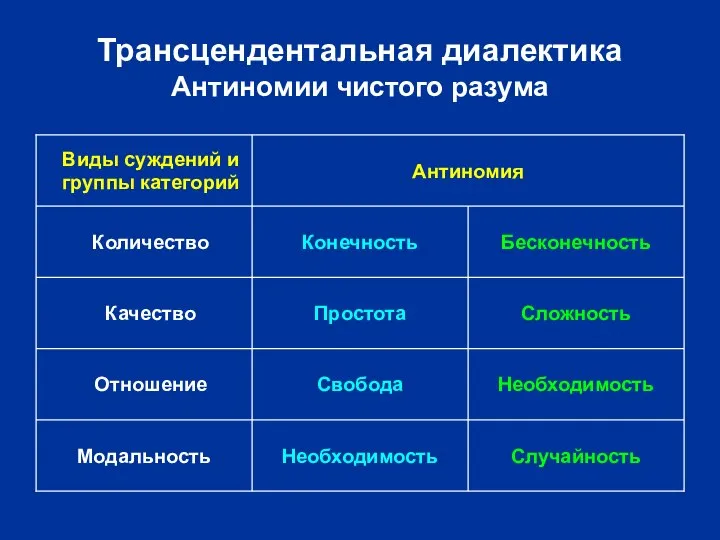

- 30. Трансцендентальная диалектика Антиномии чистого разума Случайность Необходимость Модальность Необходимость Свобода Отношение Сложность Простота Качество Бесконечность Конечность

- 31. Трансцендентальная диалектика Антиномии чистого разума Первая антиномия Тезис Антитезис Мир имеет начало (границу) во времени и

- 32. Трансцендентальная диалектика Антиномии чистого разума Третья антиномия Тезис Антитезис В мире существуют свободные причины. Нет никакой

- 33. Трансцендентальная диалектика Антиномии чистого разума Вторая антиномия Тезис Антитезис Всё в мире состоит из простого. Нет

- 34. Трансцендентальная диалектика Антиномии чистого разума Четвёртая антиномия Тезис Антитезис В ряду причин мира есть некая необходимая

- 35. Иммануил Кант (1724-1804) Учение о нравственности «Критика практического разума» Главное назначение – руководить поступками человека. Первенство

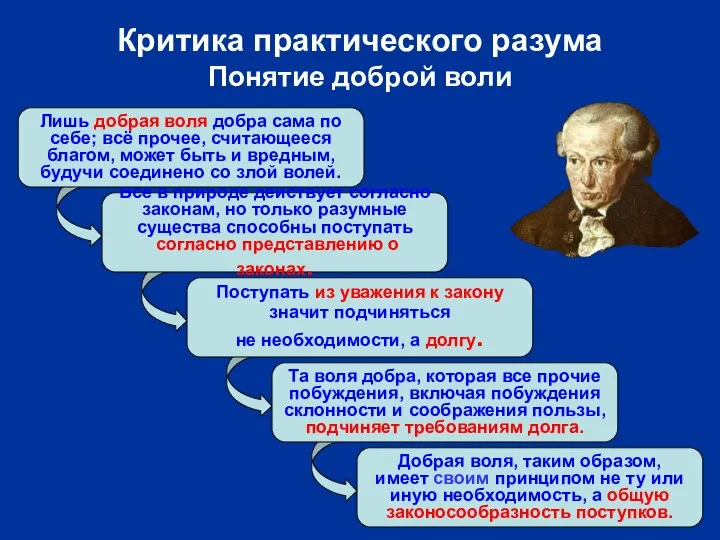

- 36. Всё в природе действует согласно законам, но только разумные существа способны поступать согласно представлению о законах.

- 37. Критика практического разума Категорический императив Императив (лат. imperativus, повелительный) – требование, приказ, закон. Нравственные предписания Максимы

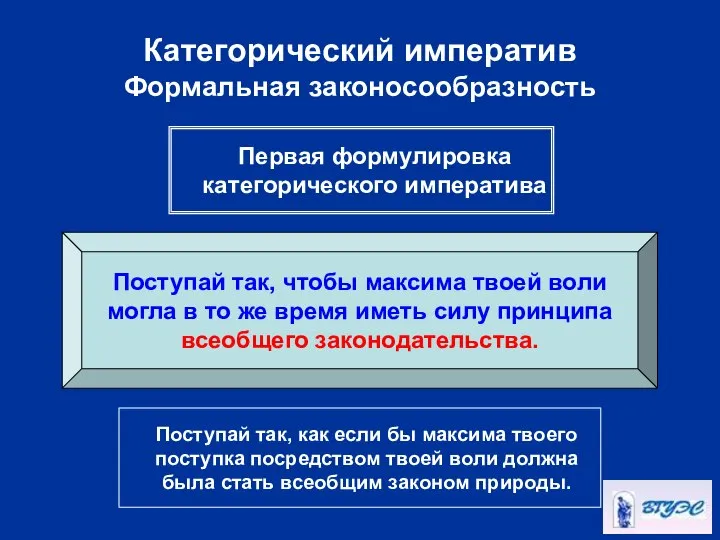

- 38. Категорический императив Формальная законосообразность Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время иметь

- 39. Категорический императив Формальная законосообразность Первая формулировка категорического императива налагает запрет на поступки, которые немыслимы или невозможны

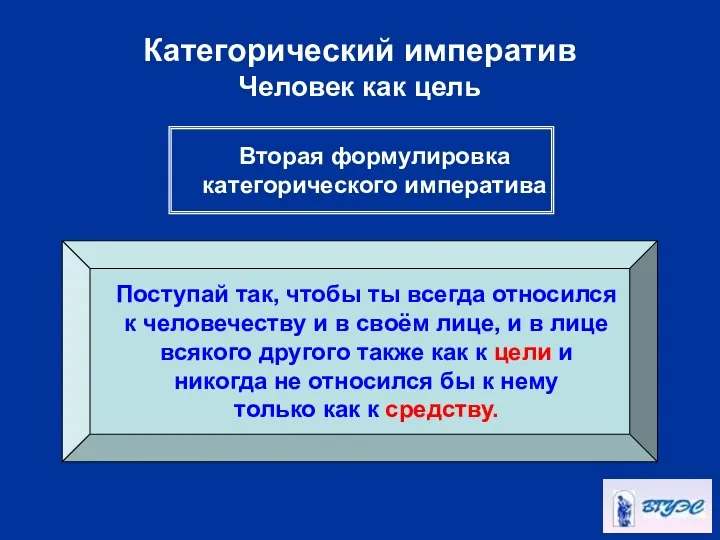

- 40. Категорический императив Человек как цель Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своём

- 41. Иммануил Кант (1724-1804) Теория эстетического суждения «Критика способности к суждению» Эстетическое не сводимо ни к знанию,

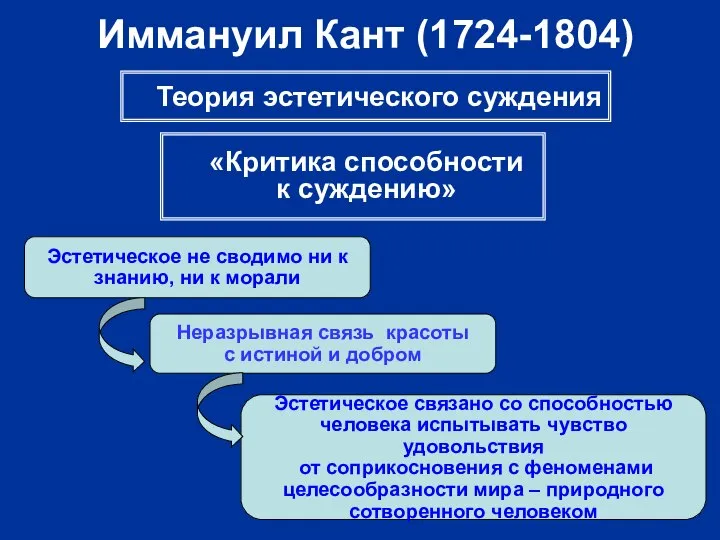

- 42. ИОГАНН ГОТТЛИБ ФИХТЕ (1762-1814 г.г.) Науконаучение – наука о науке, фундамент всех наук. В теоретической области

- 43. ИОГАНН ГОТТЛИБ ФИХТЕ (1762-1814 г.г.) Основное понятие системы Фихте – «Я» «Я» утверждает себя в акте

- 44. Фри́дрих Ви́льгельм Йозеф фон Ше́ллинг (1775 —1854) Философия природы – основной принцип развития природы – это

- 45. Вопросы?

- 46. ВОПРОСЫ Особенности немецкой классической философии. Философская система И.Канта: теория познания этика Канта. Философия Фихте. Философия Шеллинга.

- 48. Скачать презентацию

Глобализация права

Глобализация права Духовная деятельность и духовные ценности

Духовная деятельность и духовные ценности философияның негізгі мәселерімен таныстыру

философияның негізгі мәселерімен таныстыру Происхождение и сущность этикета и его роль в жизни общества

Происхождение и сущность этикета и его роль в жизни общества 20171107_test_po_teme_poznanie

20171107_test_po_teme_poznanie Организационные формы торгово-посреднических операций Выполнили студентки 2 курса ФТД группы Т-114 Маслова Юлия и Белоусова Алекс

Организационные формы торгово-посреднических операций Выполнили студентки 2 курса ФТД группы Т-114 Маслова Юлия и Белоусова Алекс ЛЕКЦИЯ 3. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ В ИЗУЧЕНИИ КОНФЛИКТОВ Гаранина Елена Юрьевна, кафедра сервиса и моды 2 ЧАСА

ЛЕКЦИЯ 3. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ В ИЗУЧЕНИИ КОНФЛИКТОВ Гаранина Елена Юрьевна, кафедра сервиса и моды 2 ЧАСА  М.М. Сперанский и правила его красноречия

М.М. Сперанский и правила его красноречия Философия как форма мировоззрения Тема 1

Философия как форма мировоззрения Тема 1  Философия Аристотеля

Философия Аристотеля Интеллектуальная игра по дисциплине «Философия» Подготовили студентки 1-ого курса ФТД группы Т-116 Цьопа Даша и Янченко Алеся

Интеллектуальная игра по дисциплине «Философия» Подготовили студентки 1-ого курса ФТД группы Т-116 Цьопа Даша и Янченко Алеся Эпистемология. Общая и специальная научная теория философского познания. Юрий Дмитриевич Гранин

Эпистемология. Общая и специальная научная теория философского познания. Юрий Дмитриевич Гранин Основной вопрос философии

Основной вопрос философии Філософія, її походження, проблематика та функції

Філософія, її походження, проблематика та функції Проблемы гносеологии. Познание как предмет философского анализа

Проблемы гносеологии. Познание как предмет философского анализа Отношение к жизни и смерти в различные исторические эпохи и у разных народов

Отношение к жизни и смерти в различные исторические эпохи и у разных народов Презентация Функции кредита и принципы кредитования

Презентация Функции кредита и принципы кредитования История судебного красноречия. (Лекции 2-3)

История судебного красноречия. (Лекции 2-3) Презентация Иерархия нормативных правовых актов в области государственных закупок

Презентация Иерархия нормативных правовых актов в области государственных закупок Постструктурализм

Постструктурализм Аристотель и Фома Аквинский

Аристотель и Фома Аквинский Политическое развитие: понятие и критерии Выполнили студентки 2 курса ФТД группы Т-114 Маслова Юлия и Белоусова Александра

Политическое развитие: понятие и критерии Выполнили студентки 2 курса ФТД группы Т-114 Маслова Юлия и Белоусова Александра Деистическое направление философии французского Просвещения XVIII века

Деистическое направление философии французского Просвещения XVIII века Немецкая классическая философия

Немецкая классическая философия Что такое Философия языка? Презентацию подготовил: Студент 2-го курса ФТД Группы № Т-094 Греков Иван

Что такое Философия языка? Презентацию подготовил: Студент 2-го курса ФТД Группы № Т-094 Греков Иван Человек, природа, общество

Человек, природа, общество Понятие и круг проблем гносеологии

Понятие и круг проблем гносеологии Конфликты в обществе

Конфликты в обществе