Содержание

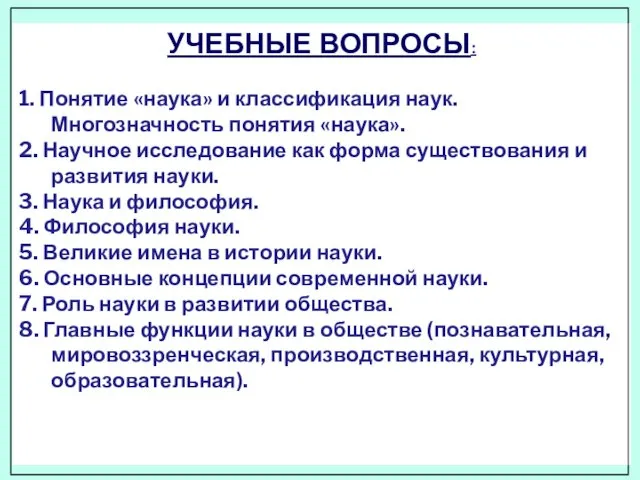

- 2. УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ: 1. Понятие «наука» и классификация наук. Многозначность понятия «наука». 2. Научное исследование как форма

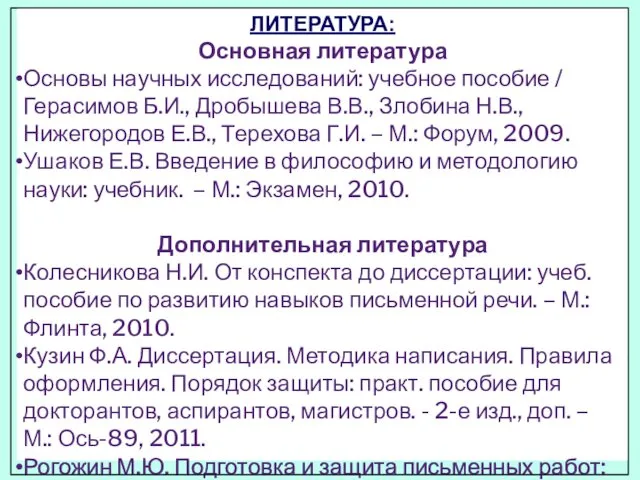

- 3. ЛИТЕРАТУРА: Основная литература Основы научных исследований: учебное пособие / Герасимов Б.И., Дробышева В.В., Злобина Н.В., Нижегородов

- 4. Русский язык и культура речи: учеб. для вузов / под ред. Черняк В.Д. – М.: Высш.

- 5. В современном понимании НАУКУ принято рассматривать как одну из составляющих (наряду с искусством, моралью, правом, идеологией,

- 6. НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА. Научная революция влечет изменение научной картины мира — целостной системы понятий и принципов

- 7. Каждая картина мира строится на основе определенных фундаментальных научных теорий, и по мере развития практики и

- 8. Каждая картина мира строится на основе определенных фундаментальных научных теорий, и по мере развития практики и

- 9. 1 учебный вопрос: Понятие «наука» и классификация наук. Многозначность понятия «наука»

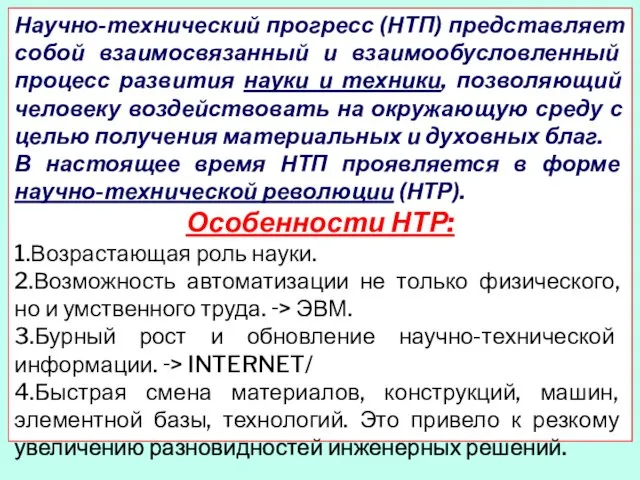

- 10. Научно-технический прогресс (НТП) представляет собой взаимосвязанный и взаимообусловленный процесс развития науки и техники, позволяющий человеку воздействовать

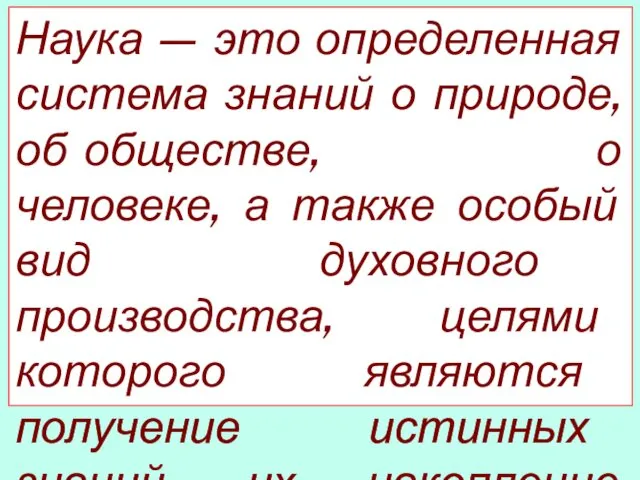

- 11. Наука — это определенная система знаний о природе, об обществе, о человеке, а также особый вид

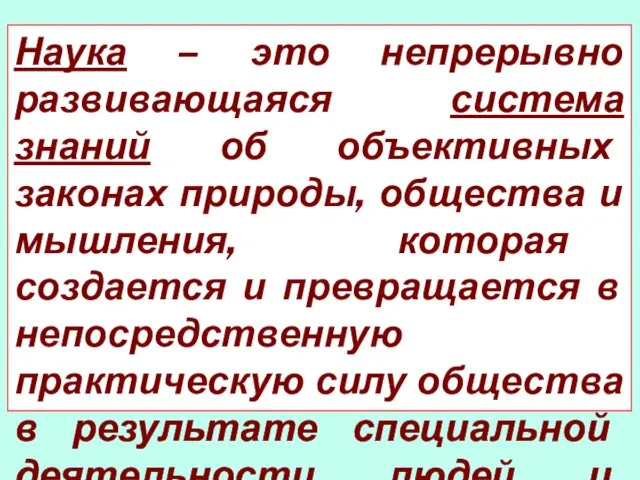

- 12. Наука – это непрерывно развивающаяся система знаний об объективных законах природы, общества и мышления, которая создается

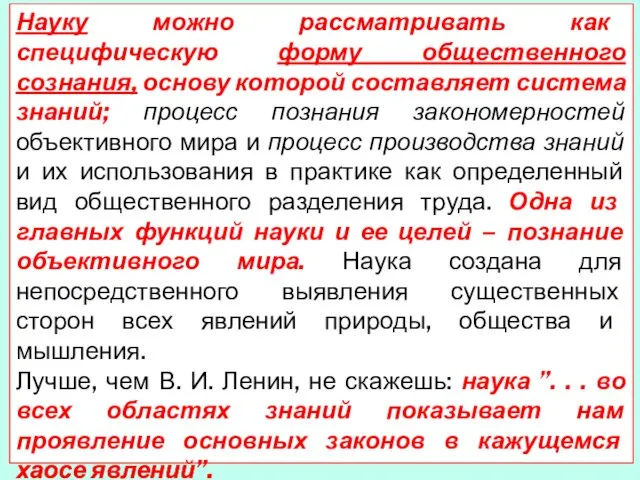

- 13. Науку можно рассматривать как специфическую форму общественного сознания, основу которой составляет система знаний; процесс познания закономерностей

- 14. Сложную, но очень важную проблему представляет собой классификация наук. Разветвленная система многочисленных и многообразных исследований, различаемых

- 15. К естественным наукам относятся науки: о космосе, его строении, развитии (астрономия, космология, космогония, астрофизика, космохимия и

- 16. Технические науки содержательно основываются на естественных науках. Они изучают разлииные формы и направления развития техники (теплотехника,

- 17. Между блоками наук имеются связующие звенья; одни и те же науки могут частично входить в разные

- 18. Особое место в системе наук занимают ФИЛОСОФИЯ, МАТЕМАТИКА, КИБЕРНЕТИКА, ИНФОРМАТИКА и т. п., которые в силу

- 19. В ходе исторического развития наука из занятия одиночек (Архимед) постепенно превращается в особую, относительно самостоятельную форму

- 20. Роль науки в условиях научно-технической революции постоянно растет. Среди ее основных функций необходимо назвать следующие: мировоззренческая

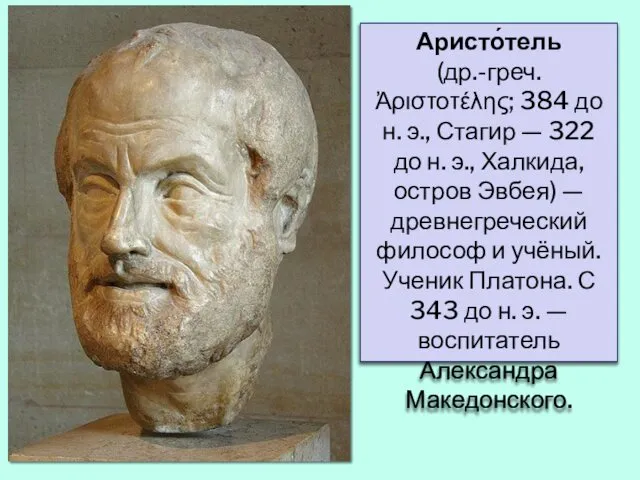

- 21. Аристо́тель (др.-греч. Ἀριστοτέλης; 384 до н. э., Стагир — 322 до н. э., Халкида, остров Эвбея)

- 22. Попытки классифицировать области человеческого знания по различным основаниям предпринимались ещё со времён античности. Так, Аристотель (одна

- 23. Варро́н, Марк Теренций, иногда Варро́ (лат. Marcus Terentius Varro, 116 — 27 гг. до н. э.)

- 24. ВАРРОН АТАЦИНСКИЙ, Публий Теренций; Varro Atacinus, Publius Terentius, ок. 82 — ок. 35 гг. до н.

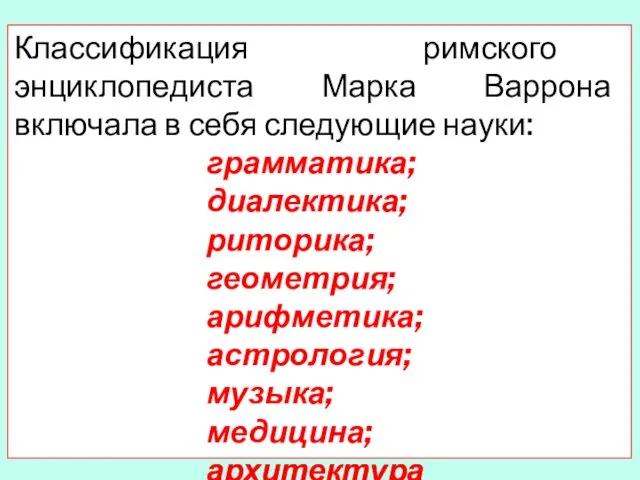

- 25. Классификация римского энциклопедиста Марка Варрона включала в себя следующие науки: грамматика; диалектика; риторика; геометрия; арифметика; астрология;

- 26. Мусульманские арабские учёные делили науки на: арабские (поэтика, ораторское искусство) и иностранные науки (астрономия, медицина, математика)

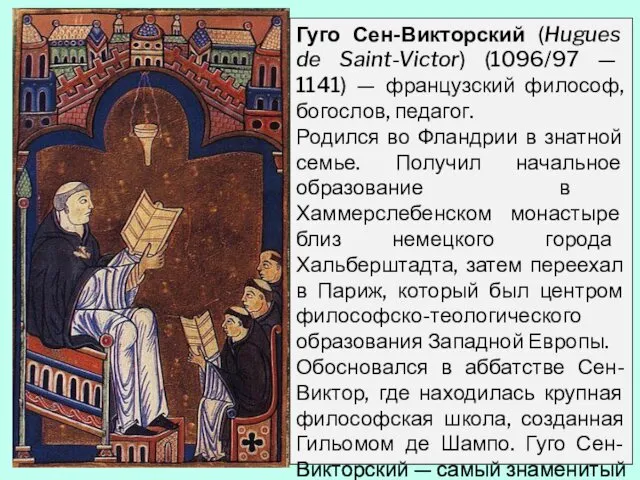

- 27. Гуго Сен-Викторский (Hugues de Saint-Victor) (1096/97 — 1141) — французский философ, богослов, педагог. Родился во Фландрии

- 28. Попытки классификации продолжились в средние века. Гуго Сен-Викторский в Дидаскаликоне делит науки на четыре группы: Теоретические

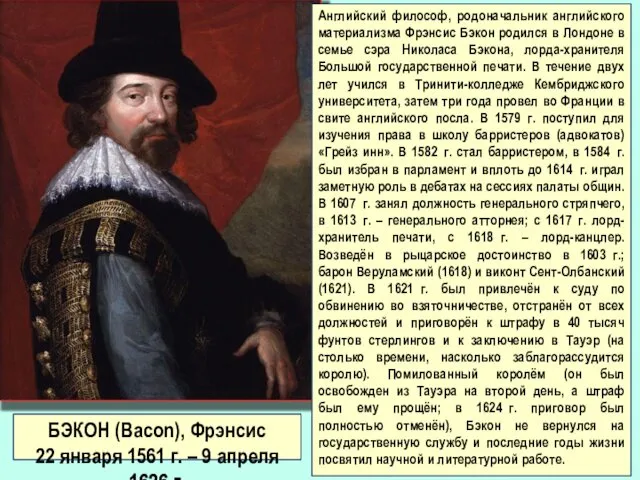

- 29. Английский философ, родоначальник английского материализма Фрэнсис Бэкон родился в Лондоне в семье сэра Николаса Бэкона, лорда-хранителя

- 30. Ф. Бэкон разделил науки на 3 группы (в зависимости от таких познавательных способностей, как память, рассудок,

- 31. Роджер Бэкон (англ. Roger Bacon; около 1214, Илчестер, графство Сомерсет, Англия — после 1292, Оксфорд, Англия;

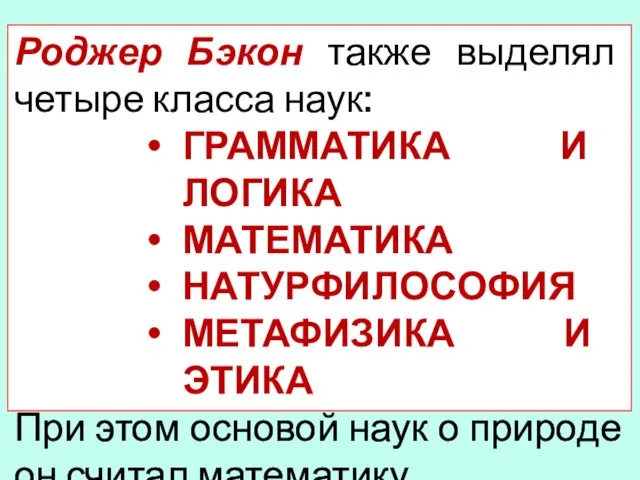

- 32. Роджер Бэкон также выделял четыре класса наук: ГРАММАТИКА И ЛОГИКА МАТЕМАТИКА НАТУРФИЛОСОФИЯ МЕТАФИЗИКА И ЭТИКА При

- 33. Наука – Особый вид познавательной деятельности, направленной на выработку объективных знаний о мире и их теоретическую

- 34. Наука выступает в 3 основных ипостасях: 1.Форма деятельности. Наука предстает как особый способ деятельности, направленный на

- 35. 2.Система или совокупность дисциплинарных знаний, отвечающих критериям объективности, адекватности, истинности, научное знание пытается обеспечить себе зону

- 36. 3. Социальный институт. Это понимание науки подчеркивает ее социальную природу и объективирует ее бытие в качестве

- 37. С наукой нельзя связывать только фиксацию совокупности фактов и их описание. В настоящее время наука предстает

- 38. Наука выступает как фактор социальной регуляции общественных процессов. Она воздействует на потребности общества, становится необходимым условием

- 39. Не только производство, но и факторы, институциональные, интеллектуальные, философские, религиозные и даже эстетические влияют на прогресс

- 40. Наука была и остается прежде всего средством формирования научного знания, научной картины мира. Само существование науки

- 41. 2 учебный вопрос: Научное исследование как форма существования и развития науки

- 42. То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего Принцип Оккама

- 43. НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ — процесс изучения, эксперимента, концептуализации и проверки теории, связанный с получением научных знаний.

- 44. ВИДЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: 1. Фундаментальное исследование, предпринятое главным образом, чтобы производить новые знания независимо от перспектив

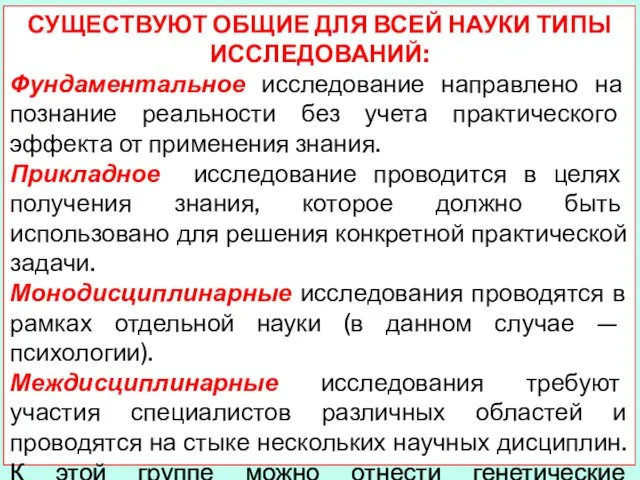

- 45. МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ ТРИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ: Фундаментальные научные исследования — это глубокое и всестороннее

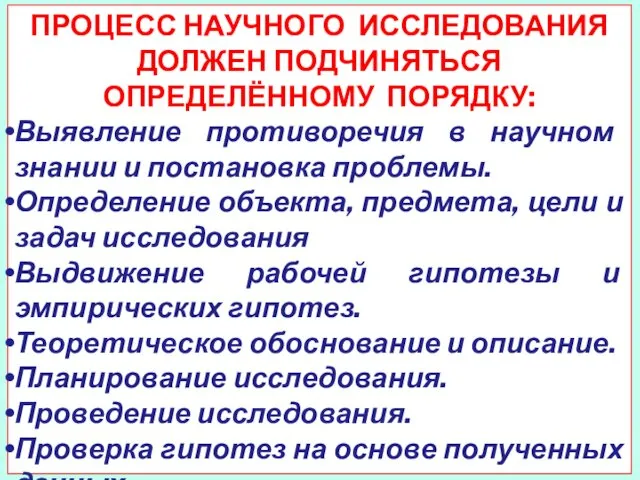

- 46. ПРОЦЕСС НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДОЛЖЕН ПОДЧИНЯТЬСЯ ОПРЕДЕЛЁННОМУ ПОРЯДКУ: Выявление противоречия в научном знании и постановка проблемы. Определение

- 47. СУЩЕСТВУЮТ ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕЙ НАУКИ ТИПЫ ИССЛЕДОВАНИЙ: Фундаментальное исследование направлено на познание реальности без учета практического

- 48. Комплексные исследования проводятся с помощью системы методов и методик, посредством которых ученые стремятся охватить максимально (или

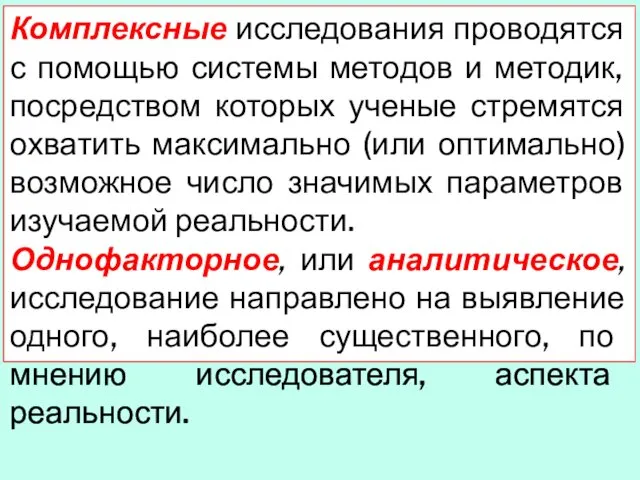

- 49. Исследования по цели их проведения можно разделить на несколько типов: Поисковые исследования. Проводятся с целью решения

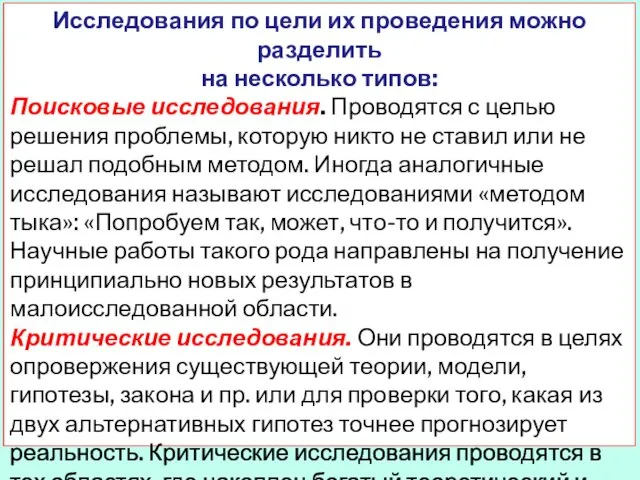

- 50. Уточняющее исследование. Это самый распространённый вид исследований. Их цель — установление границ, в пределах которых теория

- 51. 3 учебный вопрос: Наука и философия

- 52. Между наукой и философией существует тесная связь и взаимодействие. Она просматривается на протяжении всей истории становления

- 53. Интеллектуальный переворот в эпоху становления зрелого классового рабовладельческого общества, активными агентами которого как раз и являлись

- 54. Однако при всем этом разум, представленный философией и наукой, играл в нем главенствующую роль. Философия, отрицая

- 55. Однако при всем этом разум, представленный философией и наукой, играл в нем главенствующую роль. Философия, отрицая

- 56. Еще одним существенным элементом нового рационального подхода было использование эмпирического опыта, обыденного наблюдения и познания, признание

- 57. Если в традиционном родовом обществе данный опыт рационального отношения к миру полностью подчинялся мифологии, поглощался существовавшими

- 58. Статус философии и науки, а также их отношения существенно меняются в Новое время - в связи

- 59. Эффективность модернизированного научного познания была подтверждена выдающимися результатами, полученными Галилеем, Ньютоном, Герике, Гюйгенсом, Бойлем и др.

- 60. С этого момента начинается интенсивный процесс дифференциации наук, процесс освобождения специальных наук из-под "теоретической власти" философии.

- 61. И в наше время взаимодействие философии и науки остается напряженным, динамичным, но плодотворным. Если говорить о

- 62. 4 учебный вопрос: Философия науки

- 63. Философия науки — раздел философии, изучающий понятие, границы и методологию науки. Также существуют более специальные разделы

- 64. «Предметом философии науки являются общие закономерности и тенденции научного познания как особой деятельности по производству научных

- 65. Непосредственной предшественницей философии науки является гносеология XVII—XVIII вв. (как эмпирическая, так и рационалистическая), в центре которой

- 66. ПОЗИТИВИЗМ Позитивизм проходит ряд стадий, традиционно называемых первым позитивизмом, вторым позитивизмом (эмпириокритицизмом) и третьим позитивизмом (логический

- 67. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ПОЗИТИВИЗМА: наука и научная рациональность признается высшей ценностью; требование перенесения естественно-научных методов в гуманитарные

- 68. ПЕРВЫЙ ПОЗИТИВИЗМ Основоположником позитивизма является французский философ Огюст Конт (30-е гг. XIX века), одна из основных

- 69. Конт сформулировал закон трех стадий — человеческое общество в своем развитии проходит через три стадии: 1.

- 70. Конт ввел также классификацию наук, выделив: астрономию, физику, химию, биологию, социологию(социальную физику).

- 71. ВТОРОЙ ПОЗИТИВИЗМ (ЭМПИРИОКРИТИЦИЗМ) Если создатели позитивизма были не профессиональными учёными, то второй позитивизм, напротив, характеризуется более

- 72. Цель данного направления позитивизма — очистить опыт. Личный опыт выражается в понятиях, являющихся историческими конструкциями и

- 73. ТРЕТИЙ ПОЗИТИВИЗМ (ЛОГИЧЕСКИЙ ПОЗИТИВИЗМ) Как направление философии науки, третий позитивизм (логический позитивизм, «Венский кружок» или неопозитивизм)

- 74. Логические позитивисты решили перенести логико-математические идеи Рассела и Витгенштейна на философию науки и построить её, подобно

- 75. 5 учебный вопрос: Великие имена в истории науки

- 76. Вопрос для самостоятельного изучения

- 77. 6 учебный вопрос: Основные концепции современной науки

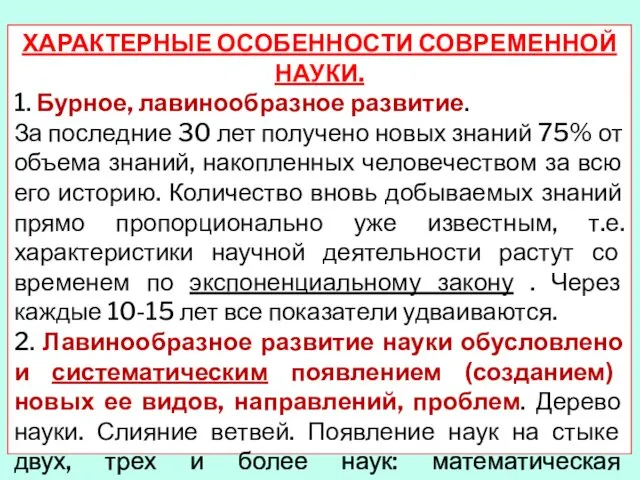

- 78. ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ. 1. Бурное, лавинообразное развитие. За последние 30 лет получено новых знаний 75%

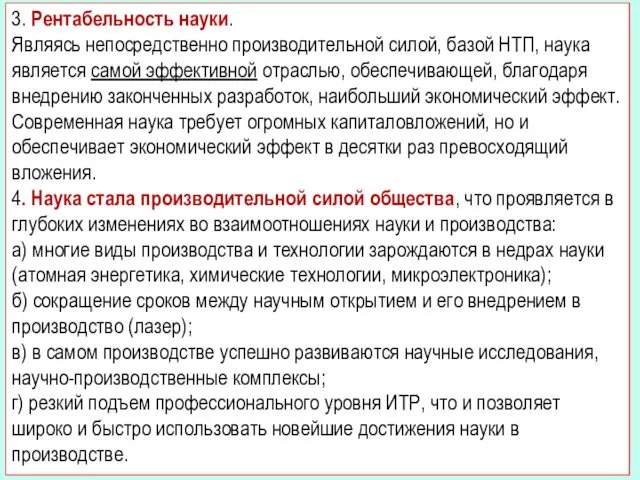

- 79. 3. Рентабельность науки. Являясь непосредственно производительной силой, базой НТП, наука является самой эффективной отраслью, обеспечивающей, благодаря

- 80. 7 учебный вопрос: Роль науки в развитии общества

- 81. Вопрос для самостоятельного изучения

- 82. 8 учебный вопрос: Главные функции науки в обществе (познавательная, мировоззренческая, производственная, культурная, образовательная)

- 84. Скачать презентацию

Античная философия I – II этапов Работу выполнила: студентка 31 группы Мануйлова Екатерина

Античная философия I – II этапов Работу выполнила: студентка 31 группы Мануйлова Екатерина  Cеметеева Бурулай Сабыржановна. ФТД-Т093

Cеметеева Бурулай Сабыржановна. ФТД-Т093 Современная философия и наука о структуре и атрибутах сознания

Современная философия и наука о структуре и атрибутах сознания Эллинское Просвещение

Эллинское Просвещение Патриотизм. Проведение дискуссии

Патриотизм. Проведение дискуссии Қазақ ойшылдары және Грек ойшылдары

Қазақ ойшылдары және Грек ойшылдары Монадология Лейбница, Монизм Спинозы Подготовили студенты группы Т-1207 Махмуд Мунир, Нетребо Владислав

Монадология Лейбница, Монизм Спинозы Подготовили студенты группы Т-1207 Махмуд Мунир, Нетребо Владислав Презентация по философии Философия Ране Декарта

Презентация по философии Философия Ране Декарта  Глобальные проблемы человечества. Тема 1

Глобальные проблемы человечества. Тема 1 Демокрит. Биография и философия

Демокрит. Биография и философия Мәдениет теориясы. Әлемдік мәдениеттер мен өркениеттер. Мәдениет және өркениет

Мәдениет теориясы. Әлемдік мәдениеттер мен өркениеттер. Мәдениет және өркениет Спор об архэ́ (греч. ἀρχή - начало): поиск первоэлемента и первопринципа (VI в. до н. э.)

Спор об архэ́ (греч. ἀρχή - начало): поиск первоэлемента и первопринципа (VI в. до н. э.) Пубилий: «Многих должен бояться тот, кого многие бояться». Пословицы

Пубилий: «Многих должен бояться тот, кого многие бояться». Пословицы Психология зависимого поведения

Психология зависимого поведения Русский марксизм

Русский марксизм Наука и философия

Наука и философия Беркли и Юм Субъективный идеализм

Беркли и Юм Субъективный идеализм  Интеллектуальная игра по дисциплине «Философия» Подготовили студентки 1-ого курса ФТД группы Т-116 Цьопа Даша и Янченко Алеся _

Интеллектуальная игра по дисциплине «Философия» Подготовили студентки 1-ого курса ФТД группы Т-116 Цьопа Даша и Янченко Алеся _ Познаваемость и непознаваемость личности

Познаваемость и непознаваемость личности Огюст Конт и его позитивизм

Огюст Конт и его позитивизм Философское учение о бытии. Картины мира

Философское учение о бытии. Картины мира Лекция 2. История философии Древнего Востока

Лекция 2. История философии Древнего Востока Рене Декарт

Рене Декарт Презентация Мартин Лютер и Жан Кальвин

Презентация Мартин Лютер и Жан Кальвин Структуралистская версия марксизма Луи Альтюссера и Никоса Пулантцаса

Структуралистская версия марксизма Луи Альтюссера и Никоса Пулантцаса Диоген Синопский

Диоген Синопский КУЛЬТУРОЛОГИЯ (в т.ч. Эстетика) КУЛЬТУРОЛОГИЯ (в т.ч. Эстетика) Литература: 1. Учебно-методический комплекс «Культурология». - Минс

КУЛЬТУРОЛОГИЯ (в т.ч. Эстетика) КУЛЬТУРОЛОГИЯ (в т.ч. Эстетика) Литература: 1. Учебно-методический комплекс «Культурология». - Минс Логика. Лекция 4 Логический квадрат. Сложные суждения. Умозаключения

Логика. Лекция 4 Логический квадрат. Сложные суждения. Умозаключения