Содержание

- 2. Немецкая философия В немецкой философии XIX в. выделяют три направления: Немецкая классическая философия (конец XVIII –

- 3. Иммануил Кант (1724–1804 гг.); Иоганн Готлиб Фихте (1762–1814 гг.); Фридрих Шеллинг (1775–1854 гг.); Георг Вильгельм Фридрих

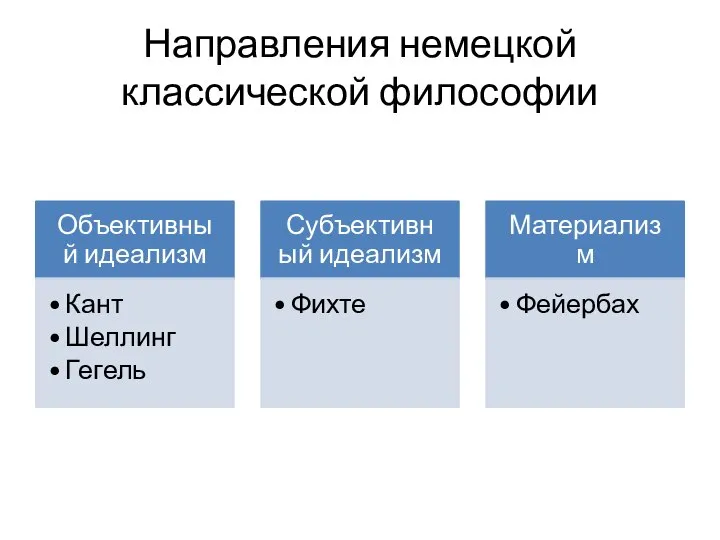

- 4. Направления немецкой классической философии

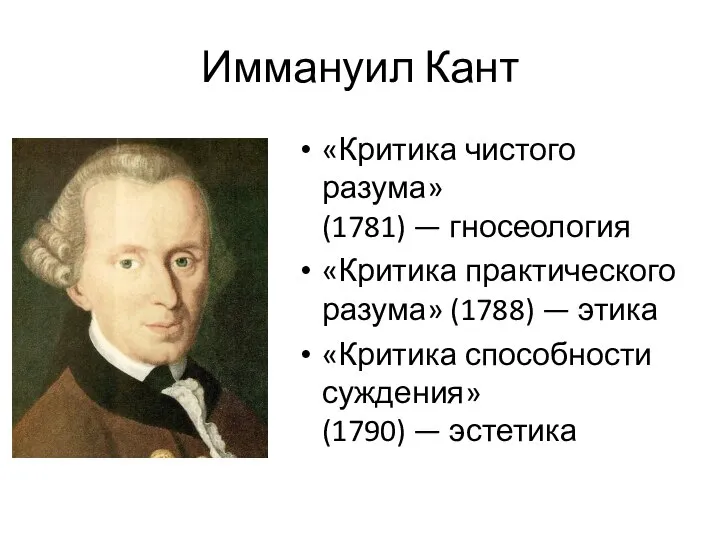

- 5. Иммануил Кант «Критика чистого разума» (1781) — гносеология «Критика практического разума» (1788) — этика «Критика способности

- 6. Вопросы И. Канта Что я могу знать? Что я должен делать? На что я могу надеяться?

- 7. «Что я могу знать?» Познавательные способности человеческого разума ограничены. Попытка выйти за рамки собственного познания приводит

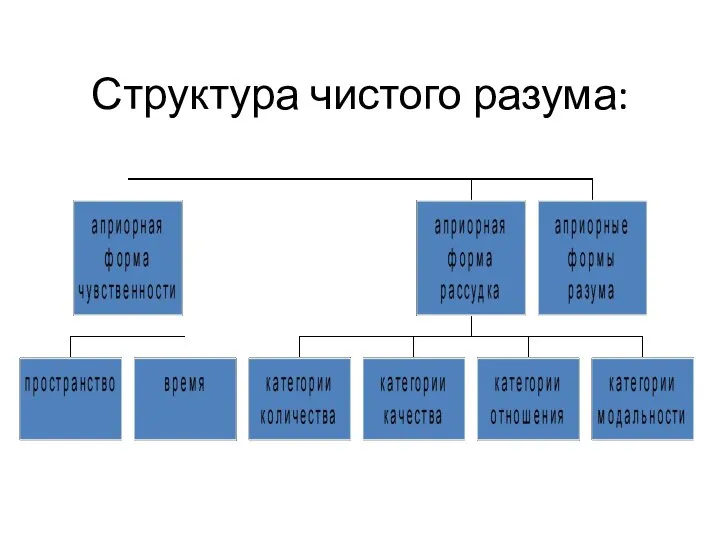

- 8. Структура чистого разума:

- 9. «Что я должен делать?» Моральные нормы должны носить всеобщий и необходимый характер; Категорический императив – это

- 10. Георг Вильгельм Фридрих Гегель «Феноменология духа»; «Наука логики»; «Философия природы»; «Философия права»

- 11. Идеи Г.Ф. Гегеля Теория объективного идеализма, стержневым понятием которой является абсолютная идея – Мировой дух. Создал

- 12. Весь мир – это грандиозный исторический процесс развертывания и реализации возможностей некоего мирового духа (или абсолютной

- 13. «Противоречие есть критерий истины, отсутствие противоречия – критерий заблуждения». Г.Гегель. Диалектика основывается на универсальных законах развития

- 14. Людвиг Фейербах «Сущность христианства»; «Сущность религии»; «Вопросы о бессмертии души».

- 16. Скачать презентацию

ФИЛОСОФИЯ Предмет и функции философии

ФИЛОСОФИЯ Предмет и функции философии Природа знания и истины точка зрения социального эпистемолога. (Тема 2)

Природа знания и истины точка зрения социального эпистемолога. (Тема 2) Классическая немецкая философия

Классическая немецкая философия Основние проблема философии бытия

Основние проблема философии бытия Спор об архэ́ (греч. ἀρχή - начало): поиск первоэлемента и первопринципа (VI в. до н. э.)

Спор об архэ́ (греч. ἀρχή - начало): поиск первоэлемента и первопринципа (VI в. до н. э.) Свобода и необходимость. Курс «Эффективная подготовка к ЕГЭ по обществознанию – 2018»

Свобода и необходимость. Курс «Эффективная подготовка к ЕГЭ по обществознанию – 2018» Проблема человека в философии. Тема 13

Проблема человека в философии. Тема 13 Умозаключение. Три вида умозаключений

Умозаключение. Три вида умозаключений Понятие наука

Понятие наука Движение. Законы диалектики

Движение. Законы диалектики Урок 2. Человек и общество в ранних мифах и первых философских учениях

Урок 2. Человек и общество в ранних мифах и первых философских учениях Философская герменевтика Г. Гадамера

Философская герменевтика Г. Гадамера Упражнение Колесо жизненного баланса

Упражнение Колесо жизненного баланса Основы философии Тема 15 Гегель Абсолютный идеализм

Основы философии Тема 15 Гегель Абсолютный идеализм  Основы сексологии

Основы сексологии Наука эпохи Возрождения

Наука эпохи Возрождения Этапы развития этики как науки

Этапы развития этики как науки Основные черты афинского права Презентация студентки группы Ю-104 Рыжковой Анастасии Чуева ЯНА

Основные черты афинского права Презентация студентки группы Ю-104 Рыжковой Анастасии Чуева ЯНА Понятие и круг проблем философии истории

Понятие и круг проблем философии истории Проблемы взаимодействия природы и общества Выполнили студентки 2 курса ФТД группы Т-114 Маслова Юлия и Белоусова Александра

Проблемы взаимодействия природы и общества Выполнили студентки 2 курса ФТД группы Т-114 Маслова Юлия и Белоусова Александра Лекция 1. Философия как наука

Лекция 1. Философия как наука Эволюционизм и неоэволюционизм

Эволюционизм и неоэволюционизм Герменевтический круг

Герменевтический круг Творчество в науке и искусстве

Творчество в науке и искусстве Німецька класична філософія

Німецька класична філософія Философия арабо-мусульманского средневековья

Философия арабо-мусульманского средневековья Гуманизм, неоплатонизм, натурфилософия как направления философии эпохи Возрождения

Гуманизм, неоплатонизм, натурфилософия как направления философии эпохи Возрождения Основные проблемы и понятия социальной философии

Основные проблемы и понятия социальной философии