Теория идей Платона. Значение платонизма для развития математического естествознания Нового времени

Содержание

- 2. Краткая биография: ок. 408-407 гг. до н.э. - знакомство с Сократом 404-403 гг. до н.э. -

- 3. Сочинения Платона: 1. Евтифрон, Апология Сократа, Критон, Федон. 2. Кратил, Теэтет, Софист, Политик. 3. Парменид, Филеб,

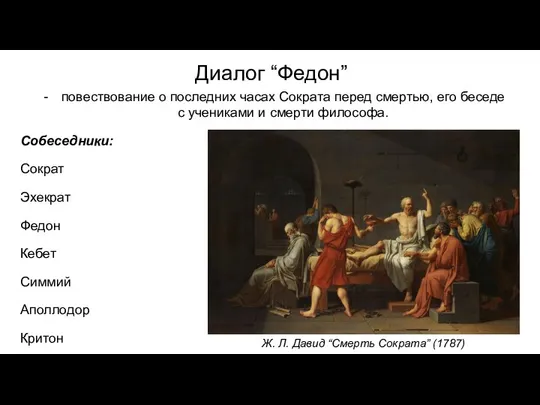

- 4. Диалог “Федон” повествование о последних часах Сократа перед смертью, его беседе с учениками и смерти философа.

- 5. Теория идей и ее гносеологические источники Эйдос (греч. εἶδος, лат forma, этимологическая тождественность русскому «вид»); у

- 6. Взаимопереход противоположностей как аргумент в доказательстве бессмертия души (70-72, 75cd, 77cd, 95) противоположности (например, сон и

- 7. II. Душа и тело (64-69, 79). Душа как эйдос жизни (78b-82, 96-107) дуалистическое понимание души и

- 8. рекомендуется забота о состоянии души, а не тела (отказ от удовольствий и т.д., стремление остаться наедине

- 9. III. Взаимоотношение ума (мышления) и чувственного познания. Роль воображения в познании (73cde, 74). Знание как припоминание

- 10. припоминание вызывается сходством и несоходством, равенством и неравенством вещей (74bcd-75) (например, два камня кажутся одному человеку

- 11. “ самым безукоризненным образом разрешит эту задачу [истинное познание вещей] тот, кто подходит к каждой вещи

- 12. Заключение Значение платонизма для развития математического естествознания Нового времени Проблема обоснования математики и научного знания в

- 14. Скачать презентацию

![“ самым безукоризненным образом разрешит эту задачу [истинное познание вещей] тот,](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/706627/slide-10.jpg)

Презентация Планирование и использование материальных ресурсов таможенными органами

Презентация Планирование и использование материальных ресурсов таможенными органами Язык и культура

Язык и культура Аристотель (384-322 до н. э.)

Аристотель (384-322 до н. э.) Русская философия

Русская философия История и основные принципы либерализма

История и основные принципы либерализма Социетальный и культуральный тип развития

Социетальный и культуральный тип развития Высказывания сократа

Высказывания сократа Өзін-өзі тану өмірді тану

Өзін-өзі тану өмірді тану Мышление и мыслительная деятельность Преподаватель химии:Бобкова Е.В.

Мышление и мыслительная деятельность Преподаватель химии:Бобкова Е.В. Возникновение и развитие концепции разделения властей

Возникновение и развитие концепции разделения властей Признаки Науки

Признаки Науки Наука в современной цивилизации

Наука в современной цивилизации Философия науки Классический и неклассический идеалы рациональности

Философия науки Классический и неклассический идеалы рациональности  Типы мировоззрения

Типы мировоззрения Учение о бесконечности Вселенной, от Н. Кузанского к Н. Копернику и Дж. Бруно

Учение о бесконечности Вселенной, от Н. Кузанского к Н. Копернику и Дж. Бруно Философия и путешествия

Философия и путешествия Философия утопии и антиутопии

Философия утопии и антиутопии Сильная личность - какая она?

Сильная личность - какая она? Онтология и теория познания (проблема познаваемости мира)

Онтология и теория познания (проблема познаваемости мира) Экономические учения марксизма

Экономические учения марксизма Философия Нового времени

Философия Нового времени Қ.А Йассауидің сопылық философиясы

Қ.А Йассауидің сопылық философиясы Основы светской этики. Свобода и моральный выбор человека

Основы светской этики. Свобода и моральный выбор человека Милосердие. Как научиться милосердию

Милосердие. Как научиться милосердию Познание

Познание Учимся писать мини-сочинение по обществознанию

Учимся писать мини-сочинение по обществознанию Политическая доктрина экзистенциализма. (Ж.П. Сартр и А. Камю)

Политическая доктрина экзистенциализма. (Ж.П. Сартр и А. Камю) Научная, философская, религиозная картины мира

Научная, философская, религиозная картины мира