Содержание

- 2. Введение Философия в эпоху Возрождения воспринималась, прежде всего, как натурфилософия, философия природы. Происходит возврат к идеям

- 3. Николай Кузанский (Николай Кузанец, Кузанус, Николай Кребс) Неоплатоническое направление (христианский неоплатонизм) Создание целостной мировой философской системы,

- 4. Космология Н. Кузанского Максимум – это «то, больше чего ничего не может быть». «Абсолютный максимум есть

- 5. «… так что и минимум есть максимум, то ясно, что бесконечное единство есть свернутость (complicatio) всего.».

- 6. Следовательно, «Земля не есть центр мира» и «сфера неподвижных звезд не есть его окружность». «Раз Земля

- 7. Итоги и дальнейшее развитие идей Н. Кузанского Вселенная не может иметь чётко определённую форму, следовательно, у

- 8. Николай Коперник Великий польский астроном, труды которого произвели переворот в развитии научного знания Натурфилософское направление В

- 9. Переход от геоцентрической к гелиоцентрической системе мира В центр мира Коперник поместил Солнце, вокруг которого вращались

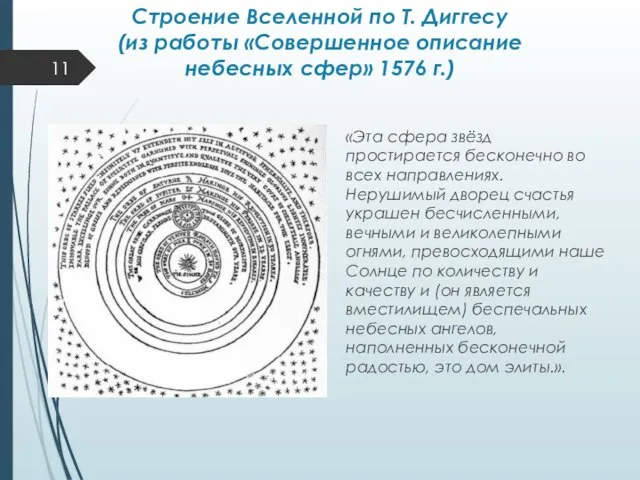

- 10. Томас Диггес Английский астроном, один из первых сторонников и пропагандистов гелиоцентрической системы мира. Диггес считал, что

- 11. Строение Вселенной по Т. Диггесу (из работы «Совершенное описание небесных сфер» 1576 г.) «Эта сфера звёзд

- 12. Джордано Бруно (Ноланец, наст. имя Филиппо Бруно) итальянский монах-доминиканец, философ-пантеист и поэт Материалистический пантеизм – Бог

- 13. Космология. «О бесконечном, Вселенной и мирах». Диалог первый. О бесконечности Вселенной «Я называю вселенную “целым бесконечным”,

- 14. «О бесконечном, Вселенной и мирах». Диалог второй. Земля – не центр мира «Земля является центром не

- 15. «О бесконечном, вселенной и мирах». Диалог третий. О множественности миров «…поскольку вселенная бесконечна, необходимо, чтобы существовало

- 16. «О бесконечном, вселенной и мирах». Диалог третий. О схожести состава Вселенной «Кажется, что к этому способу

- 17. Критика Коперника. «Ему (Копернику) мы обязаны освобождением от некоторых ложных предположений общей вульгарной философии, если не

- 18. Заключение Одной из важнейших концепций, сформировавшихся в эпоху Возрождения, по праву можно считать концепцию Джордано Бруно

- 20. Скачать презентацию

Общество как предмет социальной философии. Структура общества. Стратификация

Общество как предмет социальной философии. Структура общества. Стратификация Т. Дефферсон (1743-1826) – талантливый мыслитель, адвокат, противник рабства. Свобода в деятельности человека

Т. Дефферсон (1743-1826) – талантливый мыслитель, адвокат, противник рабства. Свобода в деятельности человека Consumerism

Consumerism МУСИХИНА ТВОРЧЕСКОЕ

МУСИХИНА ТВОРЧЕСКОЕ Мораль сказки о счастливом Муравье

Мораль сказки о счастливом Муравье Исследование и их роль в научной практической деятельности

Исследование и их роль в научной практической деятельности Инженерная философия техники. Техника с точки зрения ее создателей

Инженерная философия техники. Техника с точки зрения ее создателей Диннамика науки как процесс порождения нового знания

Диннамика науки как процесс порождения нового знания Социальная философия

Социальная философия Русская философия

Русская философия Понятие и круг проблем философии истории

Понятие и круг проблем философии истории Понятие культуры

Понятие культуры Конфуцианство. Школа Конфуция

Конфуцианство. Школа Конфуция Анализ и синтез в научных исследованиях

Анализ и синтез в научных исследованиях Философия средних веков и эпохи возрождения

Философия средних веков и эпохи возрождения Европейская философия XVIII века. Немецкая классическая философия

Европейская философия XVIII века. Немецкая классическая философия Понятие как логическая форма

Понятие как логическая форма Социальная философия

Социальная философия Выбор и возможности будущего. Созидать или выживать

Выбор и возможности будущего. Созидать или выживать Милосердие. Как научиться милосердию

Милосердие. Как научиться милосердию Зарождение психологических знаний в средневековье и эпоху возрождения (ХV-XVII вв.)

Зарождение психологических знаний в средневековье и эпоху возрождения (ХV-XVII вв.) Фрэнсис Бэкон

Фрэнсис Бэкон Проблема человека, личности в философии. Общественная природа человека

Проблема человека, личности в философии. Общественная природа человека Гуманитарная гносеолология рубежа XIX – XX веков: неокантианство, Вебер, прагматизм

Гуманитарная гносеолология рубежа XIX – XX веков: неокантианство, Вебер, прагматизм Философия: технологии мышления

Философия: технологии мышления Презентация на тему "рассел бертран" - презентации по Философии

Презентация на тему "рассел бертран" - презентации по Философии Концепция бытия – фундамент философской картины мира. Лекция №10

Концепция бытия – фундамент философской картины мира. Лекция №10 Введение в философию. Философия, ее предмет и место в культуре

Введение в философию. Философия, ее предмет и место в культуре