Содержание

- 3. Природными признаются ландшафты, сохраняющие свой естественный инвариант (относительно неизменную вертикальную и горизонтальную структуру и характерные режимы

- 4. Подсистемы антропогенного ландшафта: Социально-экономические функции антропогенных ландшафтов: ресурсовоспроизводящая; средообразующая; природоохранная; информационно-образовательная; воспитательная – этико-эстетическая

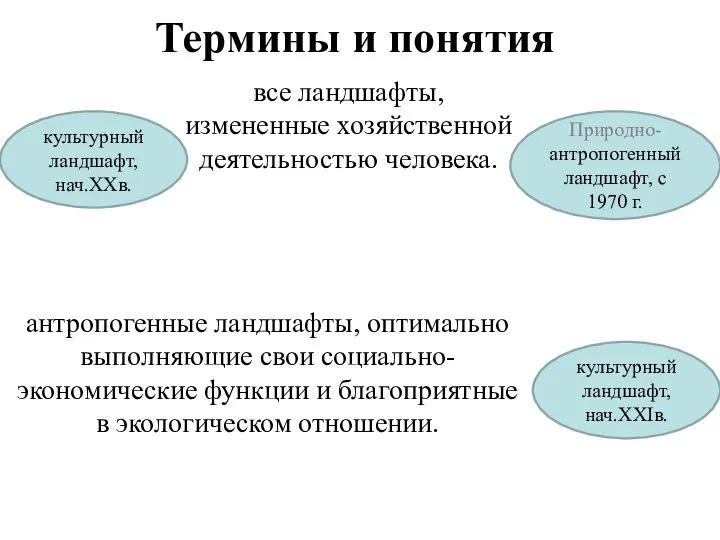

- 5. Термины и понятия культурный ландшафт, нач.XXв. культурный ландшафт, нач.XXIв. все ландшафты, измененные хозяйственной деятельностью человека. Природно-антропогенный

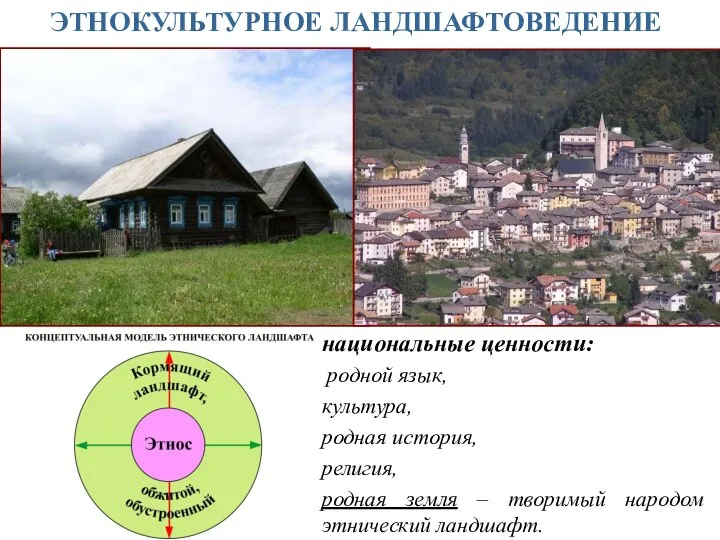

- 6. ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ национальные ценности: родной язык, культура, родная история, религия, родная земля – творимый народом этнический

- 7. Этнический ландшафт – «эстафета» поколений: от эпохи к эпохе с ним передаются и сберегаются накопленные веками

- 8. Классификационные принципы: ландшафтно-экологический; социально-экономический; социально-регулятивный. Геоэкологическая классификация современных ландшафтов

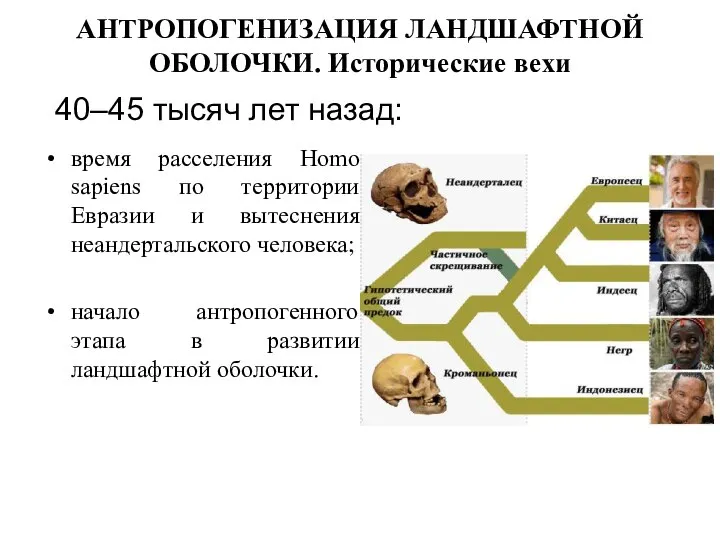

- 10. АНТРОПОГЕНИЗАЦИЯ ЛАНДШАФТНОЙ ОБОЛОЧКИ. Исторические вехи время расселения Homo sapiens по территории Евразии и вытеснения неандертальского человека;

- 11. Реконструкция облика неандертальца, жившего в Евразии 40 тыс. лет назад

- 12. ЗАГОННАЯ ОХОТА НЕАНДЕРТАЛЬЦЕВ НА МАМОНТА (40 тыс. лет назад)

- 13. 8–10 тыс. лет назад – острый экологический кризис присваивающего хозяйства. 7–8 тыс. лет назад – начало

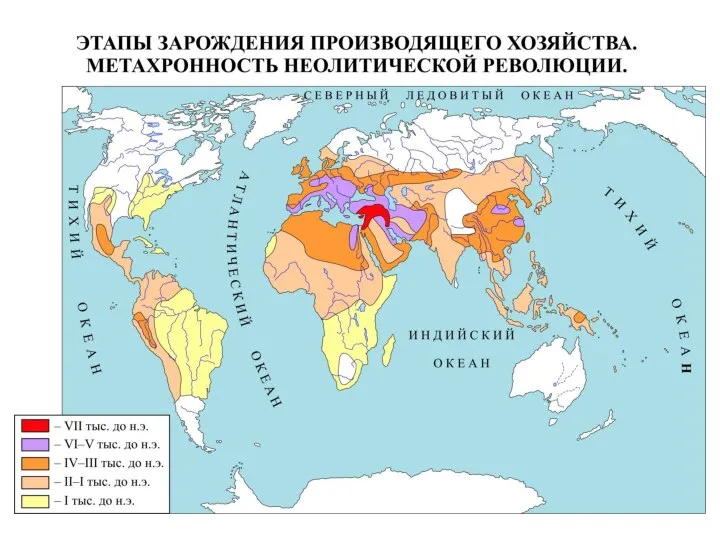

- 14. ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕХИ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКГО ОБЩЕСТВА И ХОЗЯЙСТВА Производящее хозяйство

- 16. Основные направления антропогенизации ландшафтов земной суши: обезлесение и распашка земель; аридизация; ускоренная эрозия; дефляция и пыльные

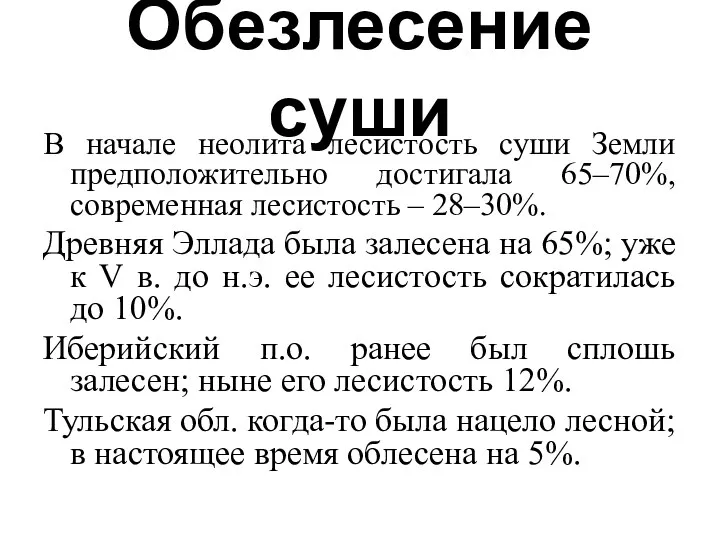

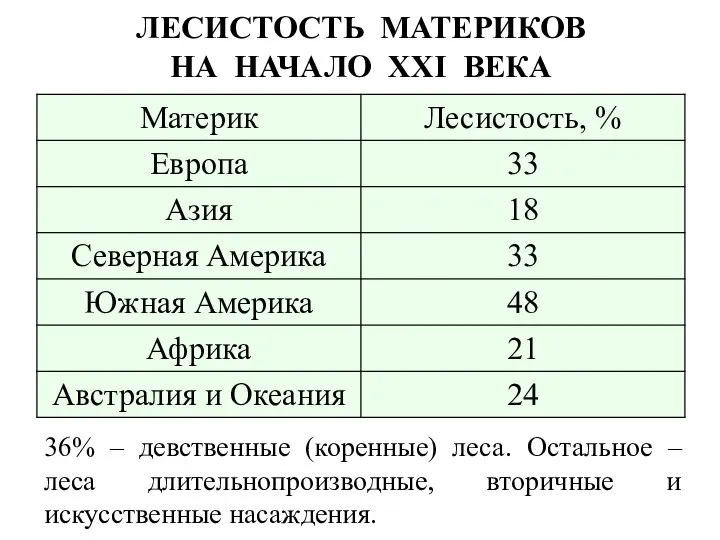

- 17. Обезлесение суши В начале неолита лесистость суши Земли предположительно достигала 65–70%, современная лесистость – 28–30%. Древняя

- 18. ЛЕСИСТОСТЬ МАТЕРИКОВ НА НАЧАЛО XXI ВЕКА 36% – девственные (коренные) леса. Остальное – леса длительнопроизводные, вторичные

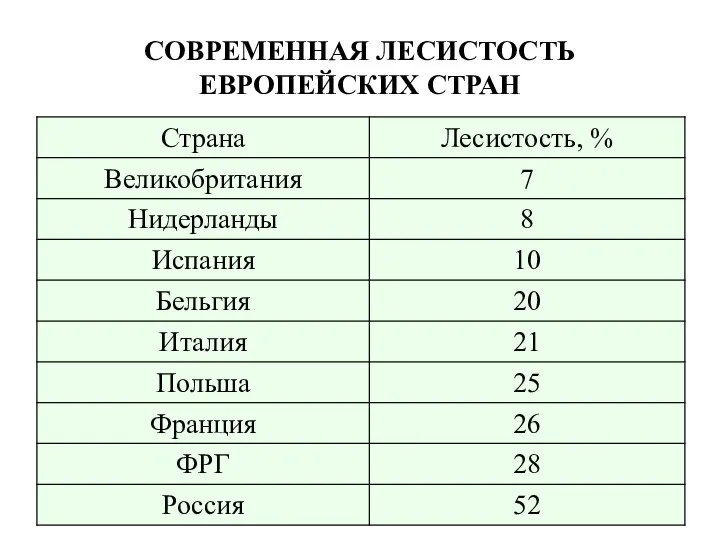

- 19. СОВРЕМЕННАЯ ЛЕСИСТОСТЬ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН

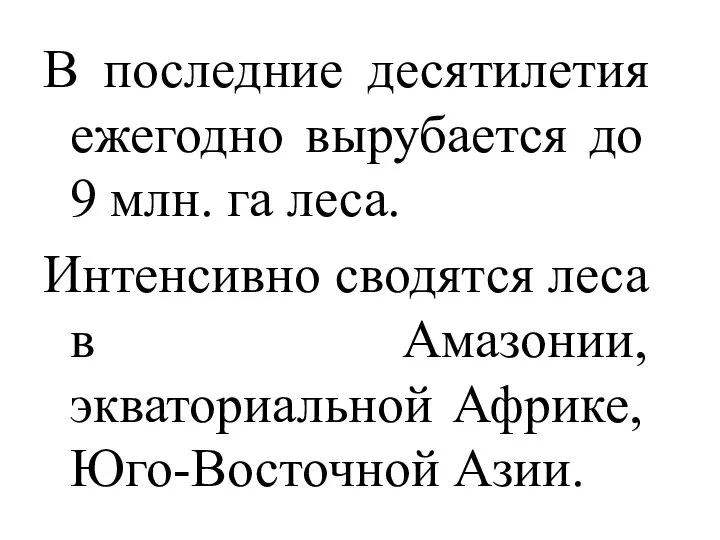

- 20. В последние десятилетия ежегодно вырубается до 9 млн. га леса. Интенсивно сводятся леса в Амазонии, экваториальной

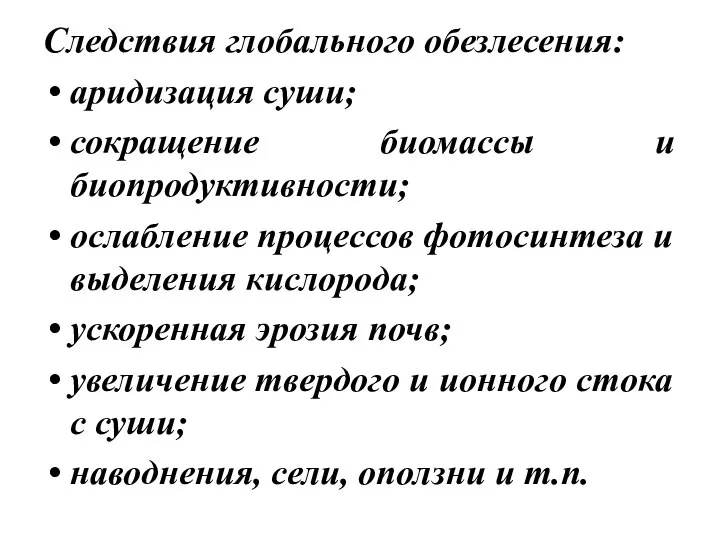

- 21. Следствия глобального обезлесения: аридизация суши; сокращение биомассы и биопродуктивности; ослабление процессов фотосинтеза и выделения кислорода; ускоренная

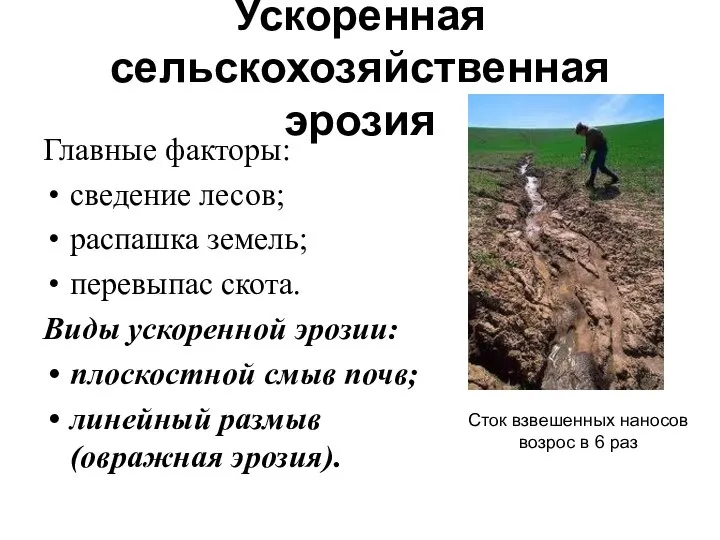

- 23. Ускоренная сельскохозяйственная эрозия Главные факторы: сведение лесов; распашка земель; перевыпас скота. Виды ускоренной эрозии: плоскостной смыв

- 24. Оврагов на пахотных землях Восточно-Европейской равнины уже стало более 2 млн., а их протяженность – 250

- 25. Антропогенное опустынивание К ХХI в. появилось еще 9 млн. км2 (7% суши) антропогенных пустынь. Площадь естественных

- 26. Опустынивание – деградация земель, процесс потери геосистемой сплошного растительного покрова с дальнейшей невозможностью его восстановления без

- 27. Факторы опустынивания: эрозия и дефляция почв; вторичное засоление; пастбищная дигрессия; обезлесение; техногенное разрушение ландшафта.

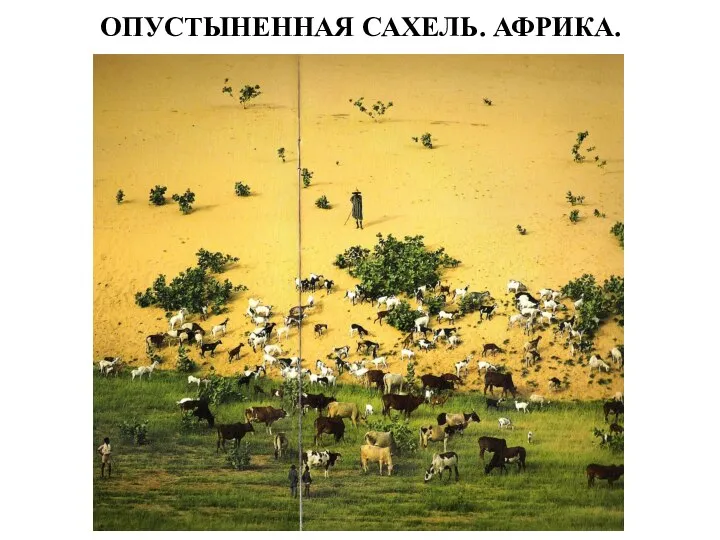

- 28. ОПУСТЫНЕННАЯ САХЕЛЬ. АФРИКА.

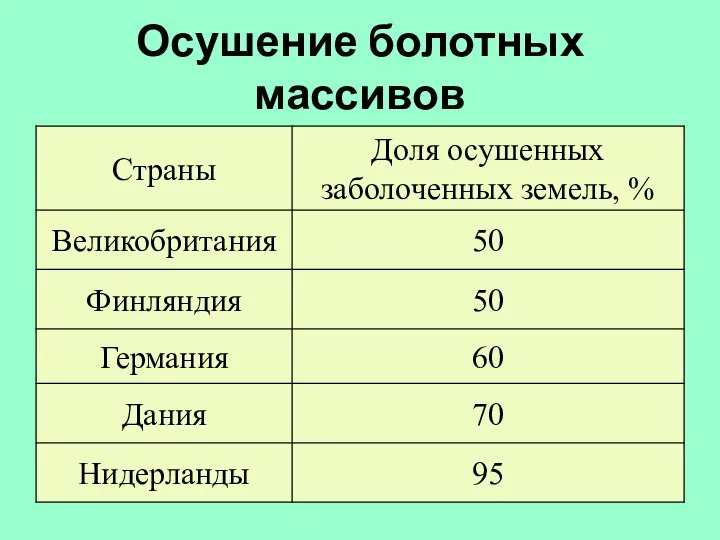

- 29. Осушение болотных массивов

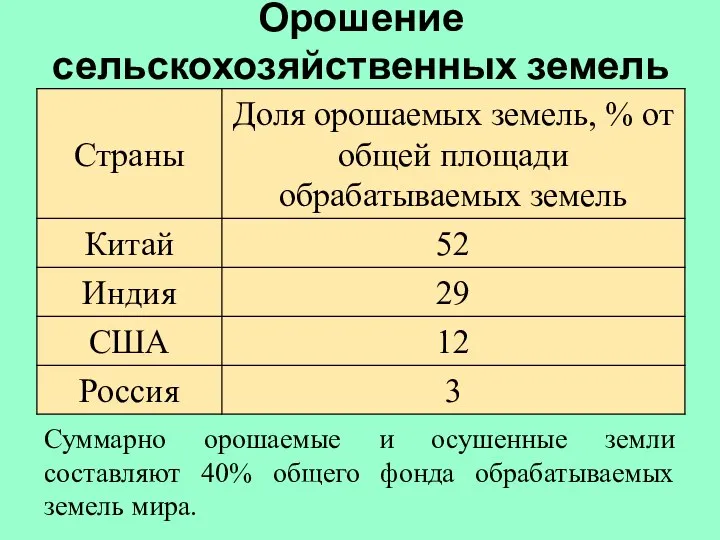

- 30. Орошение сельскохозяйственных земель Суммарно орошаемые и осушенные земли составляют 40% общего фонда обрабатываемых земель мира.

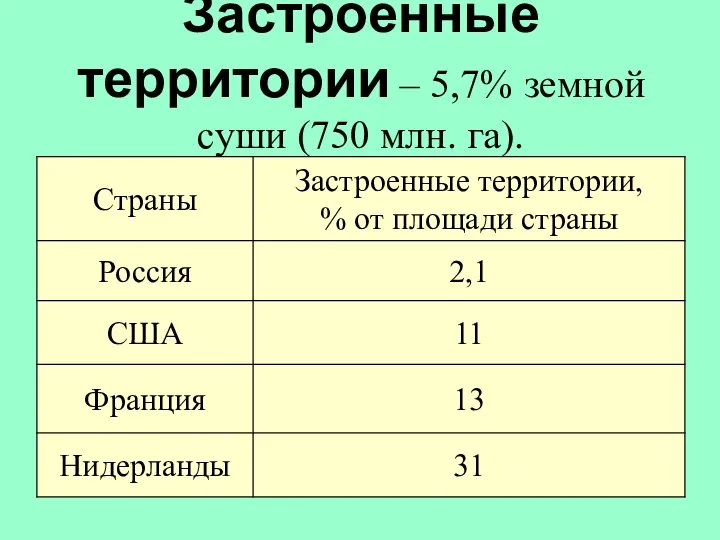

- 31. Застроенные территории – 5,7% земной суши (750 млн. га).

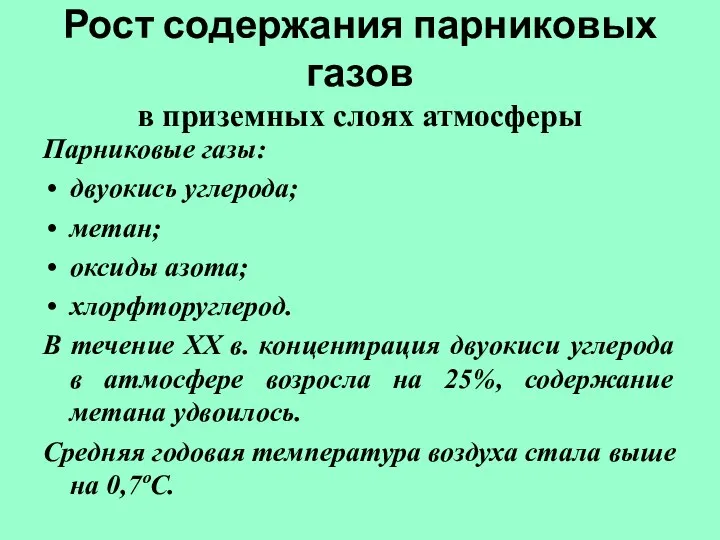

- 32. Рост содержания парниковых газов в приземных слоях атмосферы Парниковые газы: двуокись углерода; метан; оксиды азота; хлорфторуглерод.

- 33. Антропогенная энергетика современных ландшафтов В течение всей истории человечества прогрессивно возрастало его энергетическое давление на ландшафтную

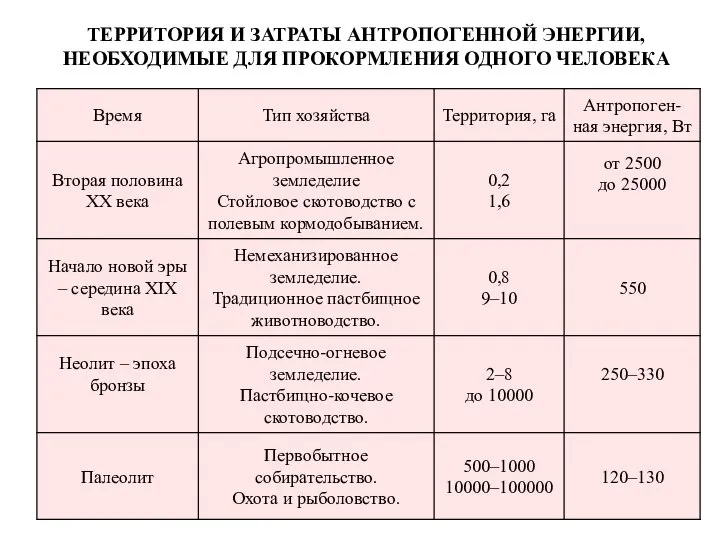

- 34. ТЕРРИТОРИЯ И ЗАТРАТЫ АНТРОПОГЕННОЙ ЭНЕРГИИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОКОРМЛЕНИЯ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА

- 35. В 1990-е гг. общеземная энергетическая нагрузка человечества достигала 2,9∙1020 Дж/год, что всего в 3,8 раза меньше

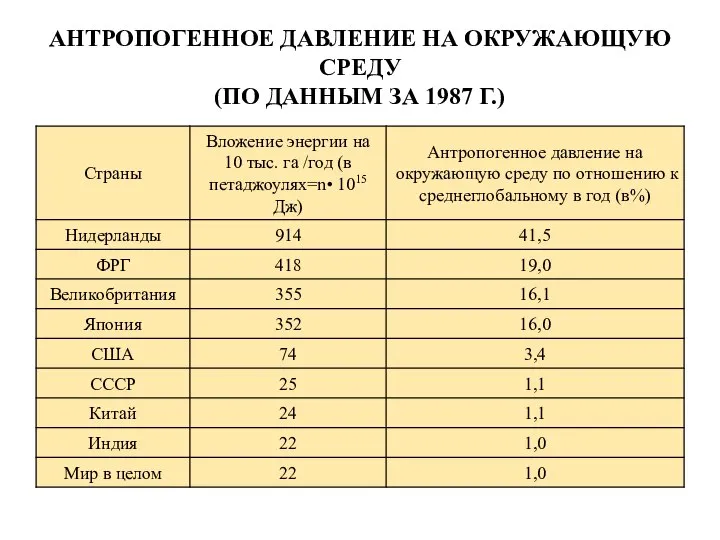

- 36. АНТРОПОГЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ПО ДАННЫМ ЗА 1987 Г.)

- 37. Техногенное вещество в ландшафтной оболочке Виды техногенного вещества: металлы; бетон; кирпич; асбестоцемент; асфальтовые смеси; обработанный природный

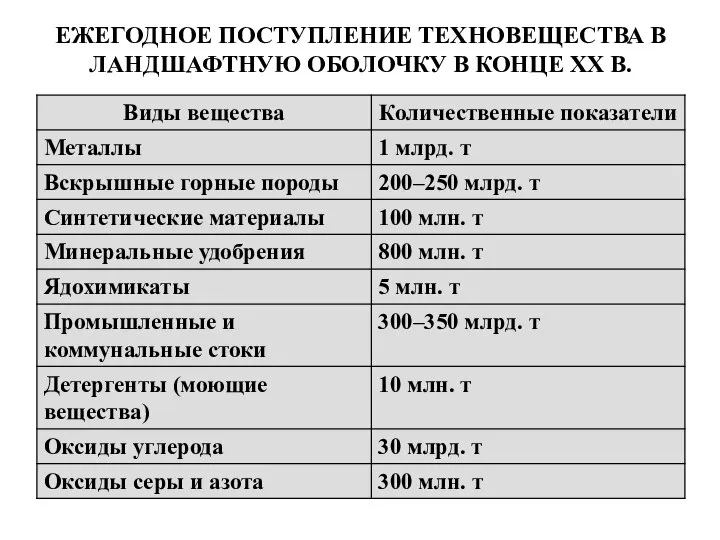

- 38. ЕЖЕГОДНОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТЕХНОВЕЩЕСТВА В ЛАНДШАФТНУЮ ОБОЛОЧКУ В КОНЦЕ ХХ В.

- 39. Общая масса техновещества на земном шаре в конце ХХ в. достигала 7,8∙1012 т, превысив планетарную биомассу

- 41. Скачать презентацию

Географическое положение Республики Беларусь

Географическое положение Республики Беларусь Зміна пір року на Землі

Зміна пір року на Землі Оңтүстік Америка және Африка материктері

Оңтүстік Америка және Африка материктері Республика Корея Презентация Денисенко Даниила на тему

Республика Корея Презентация Денисенко Даниила на тему Экскурсия по изучению рельефа местности

Экскурсия по изучению рельефа местности Заказник Былина

Заказник Былина Презентация на тему Рельеф России

Презентация на тему Рельеф России  АСТАНА- СТОЛИЦА КАЗАКСТАНА

АСТАНА- СТОЛИЦА КАЗАКСТАНА Урок - конференция Северные ягоды

Урок - конференция Северные ягоды Атлантический океан

Атлантический океан Дистанционные методы диагностики поверхности Земли

Дистанционные методы диагностики поверхности Земли Финляндия

Финляндия Биологические ресурсы Охрана растительного и животного мира

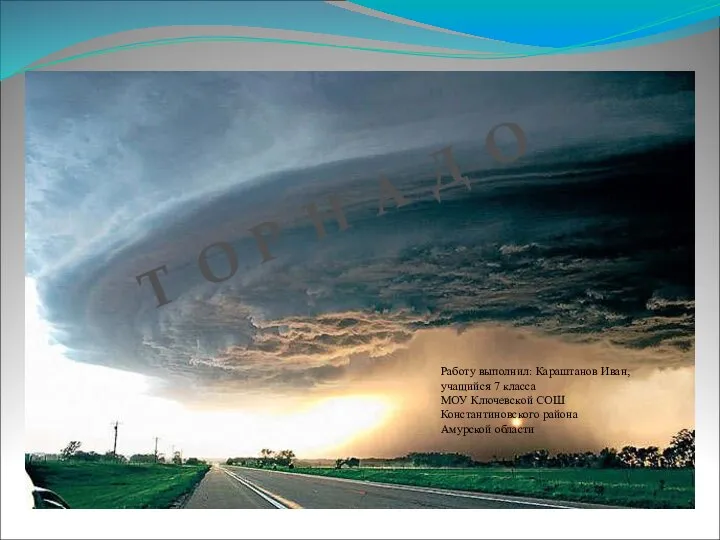

Биологические ресурсы Охрана растительного и животного мира Торнадо в Северной Америке

Торнадо в Северной Америке Лоси́ный О́стров

Лоси́ный О́стров Знатоки Китая. Командная игра

Знатоки Китая. Командная игра Фернан Магеллан

Фернан Магеллан Государство Хорватия

Государство Хорватия Природные зоны Южной Америки

Природные зоны Южной Америки Северная Америка

Северная Америка Локальная организация ландшафтов с позиций относительной однородности его ландшафта (генетико-морфологическая структура ландша

Локальная организация ландшафтов с позиций относительной однородности его ландшафта (генетико-морфологическая структура ландша Где живут белые медведи

Где живут белые медведи Конституционное право России Конституционное право – ведущая отрасль системы национального права

Конституционное право России Конституционное право – ведущая отрасль системы национального права Вода на Земле

Вода на Земле Дунайский биосферный заповедник. Килийский и Татарбунарский районы Одесской области

Дунайский биосферный заповедник. Килийский и Татарбунарский районы Одесской области Экологические системы. (2 класс)

Экологические системы. (2 класс) Зона арктических пустынь или ледяная зона

Зона арктических пустынь или ледяная зона Приволжское

Приволжское