Содержание

- 2. РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

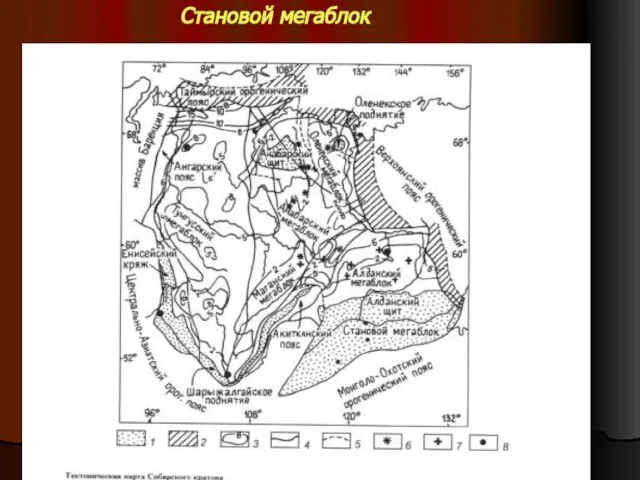

- 3. Строение Сибирской платформы Сибирский кратон большей частью (70 %), перекрыт рифейско-фанерозойскими отложениями чехла мощностью 1-8 км,

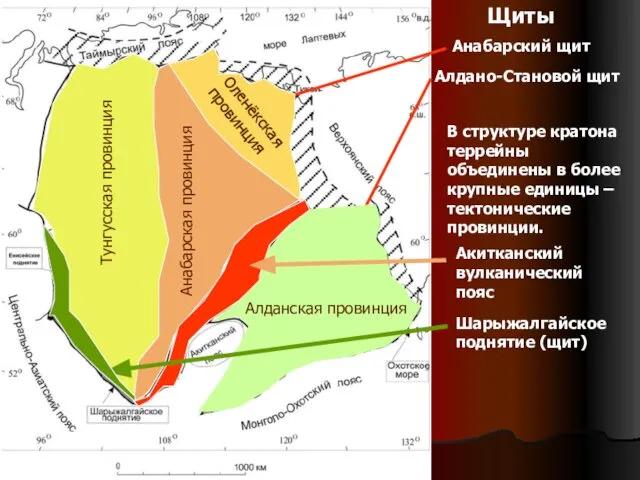

- 4. Щиты В структуре кратона террейны объединены в более крупные единицы – тектонические провинции.

- 5. Архейский (анабарский) комплекс - породы гранулитовой фации: гиперстеновые, биотит-гиперстеновые, амфиболовые сланцы с прослоями кварцитов, эндербиты и

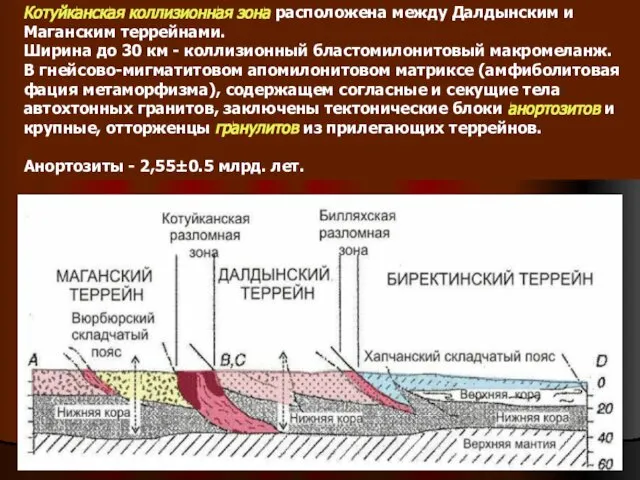

- 6. Котуйканская коллизионная зона расположена между Далдынским и Маганским террейнами. Ширина до 30 км - коллизионный бластомилонитовый

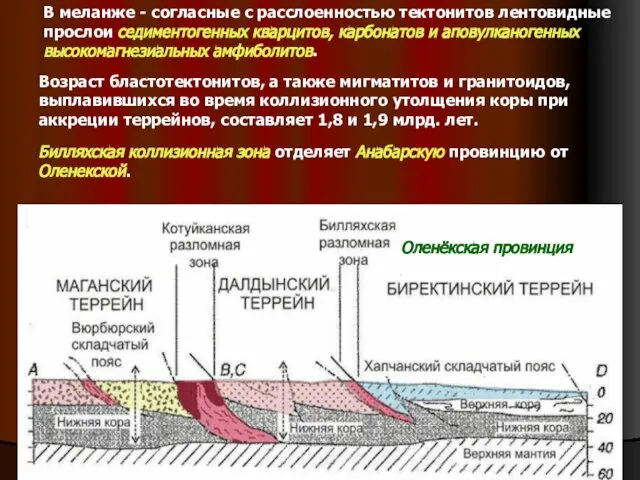

- 7. В меланже - согласные с расслоенностью тектонитов лентовидные прослои седиментогенных кварцитов, карбонатов и аповулканогенных высокомагнезиальных амфиболитов.

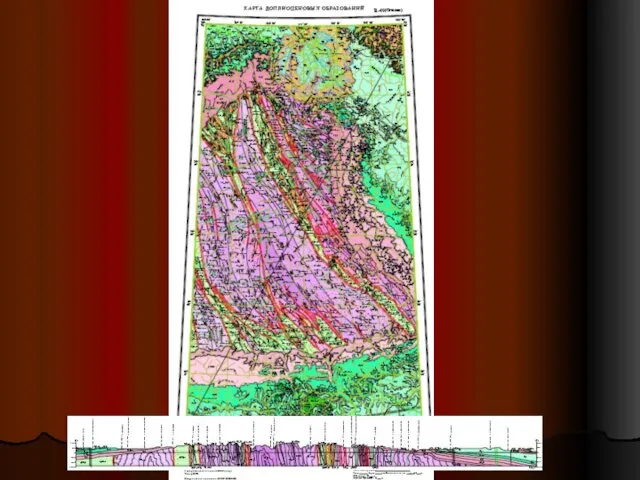

- 8. Экспертное заключение Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1:1 000 000 (третье поколение). Лист R-49 –

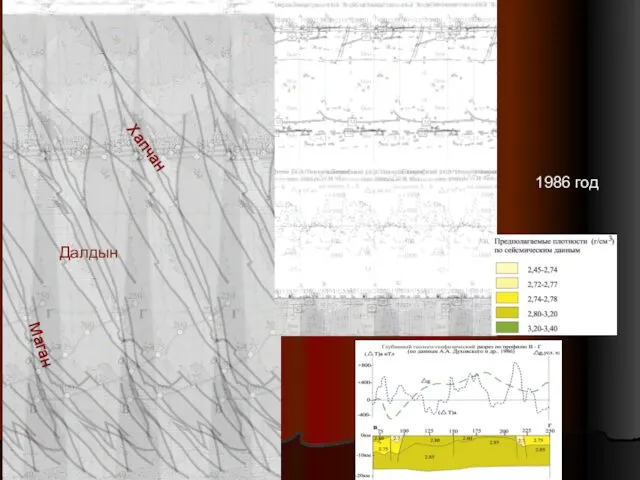

- 10. 1986 год Далдын Хапчан Маган

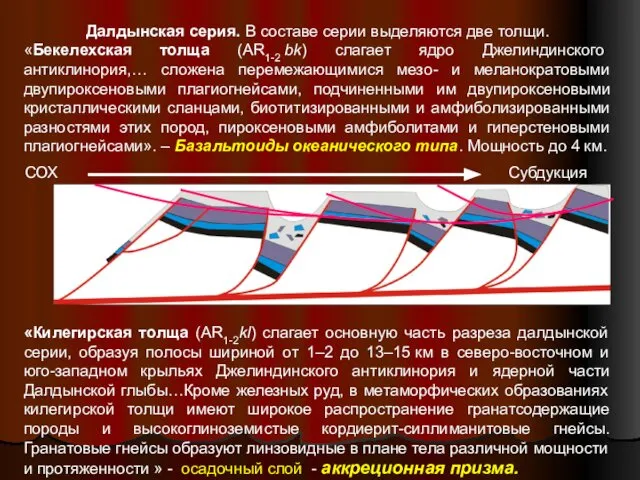

- 11. Далдынская серия. В составе серии выделяются две толщи. «Бекелехская толща (AR1-2 bk) слагает ядро Джелиндинского антиклинория,…

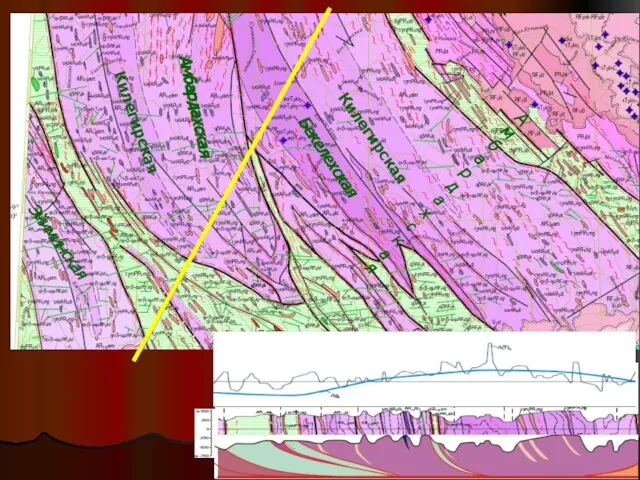

- 12. Амбардахская Килегирская Бекелехская Эйиминская Килегирская Амбардахская

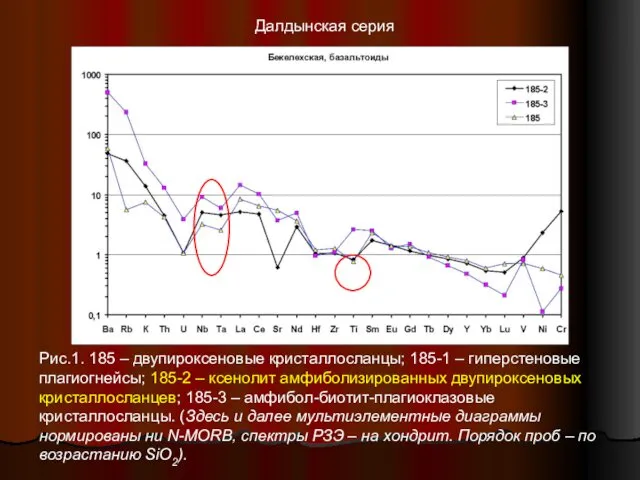

- 13. Рис.1. 185 – двупироксеновые кристаллосланцы; 185-1 – гиперстеновые плагиогнейсы; 185-2 – ксенолит амфиболизированных двупироксеновых кристаллосланцев; 185-3

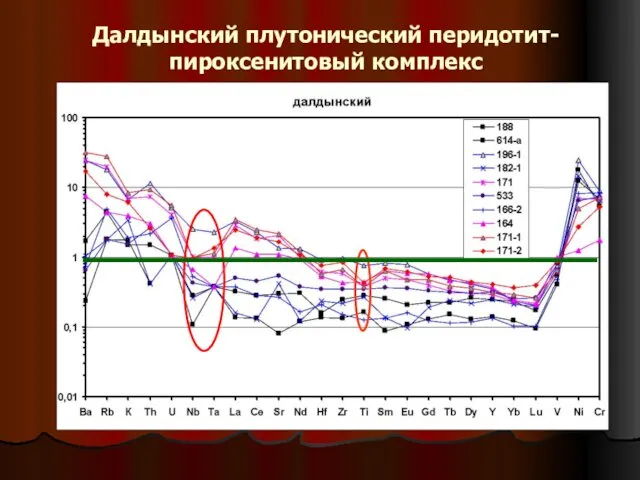

- 14. Далдынский плутонический перидотит-пироксенитовый комплекс

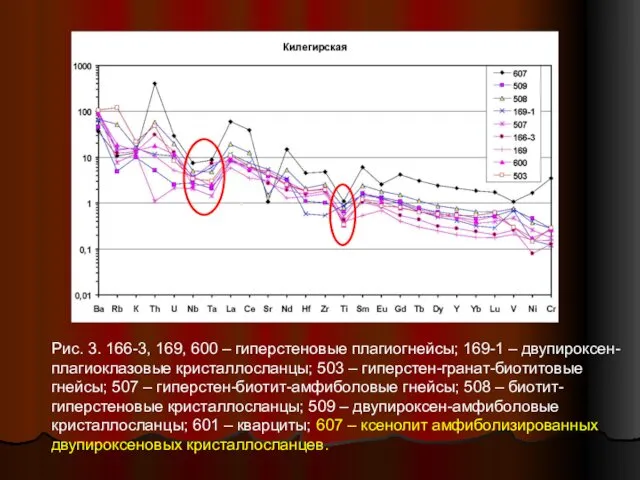

- 15. Рис. 3. 166-3, 169, 600 – гиперстеновые плагиогнейсы; 169-1 – двупироксен-плагиоклазовые кристаллосланцы; 503 – гиперстен-гранат-биотитовые гнейсы;

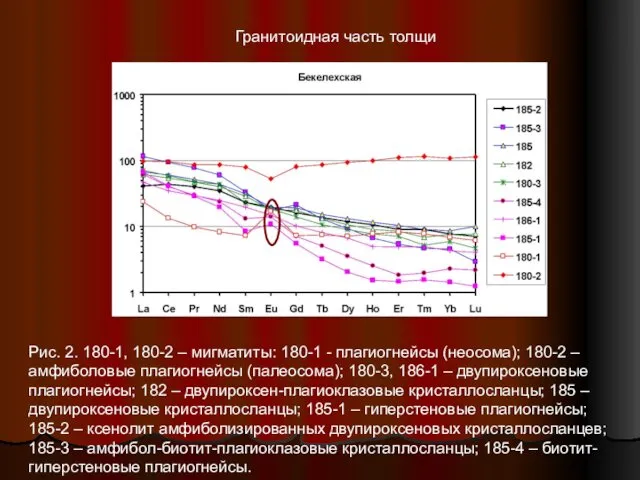

- 16. Гранитоидная часть толщи Рис. 2. 180-1, 180-2 – мигматиты: 180-1 - плагиогнейсы (неосома); 180-2 – амфиболовые

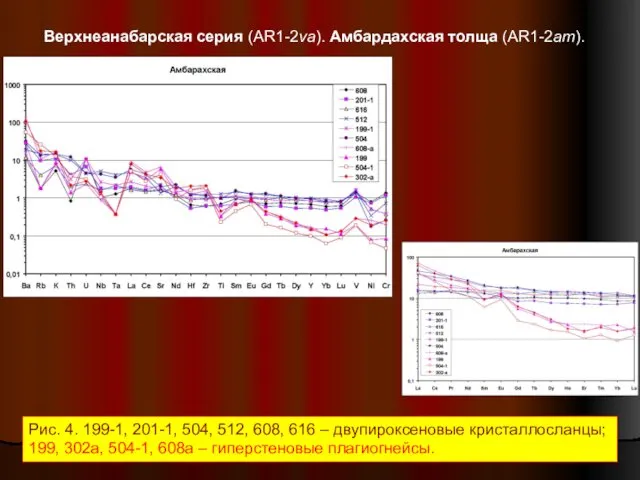

- 17. Верхнеанабарская серия (AR1-2va). Амбардахская толща (AR1-2am). Рис. 4. 199-1, 201-1, 504, 512, 608, 616 – двупироксеновые

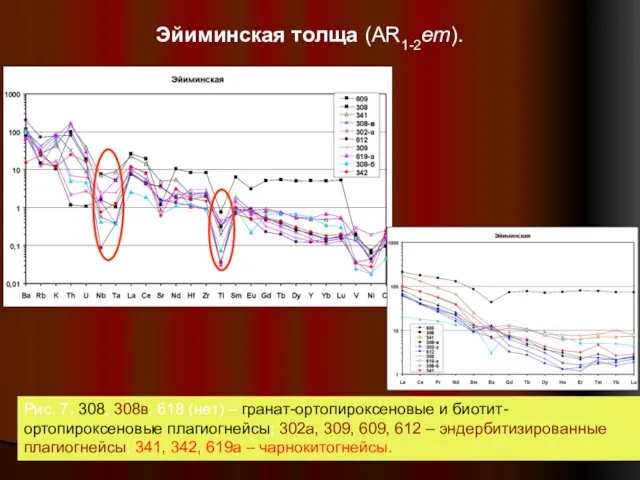

- 18. Эйиминская толща (AR1-2em). Рис. 7. 308, 308в, 618 (нет) – гранат-ортопироксеновые и биотит-ортопироксеновые плагиогнейсы; 302а, 309,

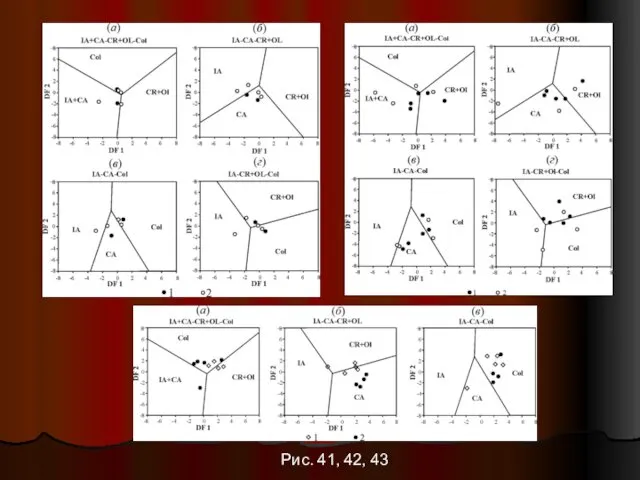

- 19. Рис. 41, 42, 43

- 20. Оленекская провинция Оленёкская провинция Билляхская зона: Гранулитовый метаморфизм - 1,97 млрд. лет, Коллизионные мигматиты и гранитоиды

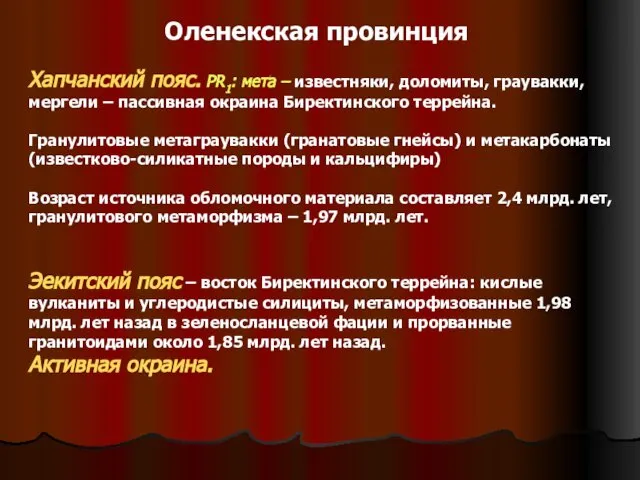

- 21. Оленекская провинция Хапчанский пояс. PR1: мета – известняки, доломиты, граувакки, мергели – пассивная окраина Биректинского террейна.

- 22. Эекитский гипабиссальный гранитный комплекс, Билляхский плутонический гранодиорит-гранит-граносиенитовый комплекс Рис. 13. Билляхский комплекс: 204, 208, 207 –

- 23. Тунгусская провинция Большую часть площади занимает гранит-зеленокаменный пояс. Перекрыта отложениями платформенного чехла и выходит на поверхность

- 24. Фундамент кратона выступает на поверхность на юго-востоке, в пределах Алдано-Станового щита. В его структуре различаются два

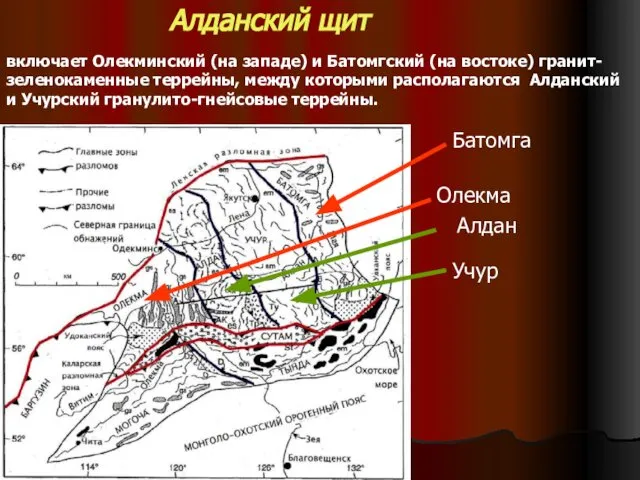

- 25. Алданский щит включает Олекминский (на западе) и Батомгский (на востоке) гранит-зеленокаменные террейны, между которыми располагаются Алданский

- 26. Центрально-Алданский блок - плутонические породы тоналит-трондъемитового состава (серые гнейсы). Две супракрустальные толщи: Первая сложена высокоглиноземистыми сланцами

- 27. В составе зеленокаменных поясов, простирающихся в меридиональном направлении преобладают вулканиты основного, реже среднего и кислого составов,

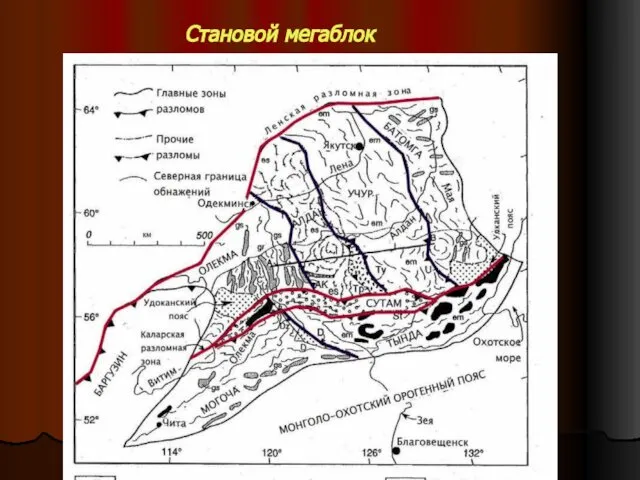

- 28. Становой мегаблок

- 29. Становой мегаблок Главное отличие Станового блока от северной группы является многократная тектономагматическая переработка, которая продолжалась здесь

- 30. Вулканические пояса: Акитканский, прослеживающийся в вдоль западного побережья оз.Байкал, и Улканский, расположенный на восточной окраине Алданского

- 31. Становой мегаблок

- 32. Авлакогены Сибирской платформы заложение - рифей Иркинеевский и Турухано-Норильский Котуйский, Уджинский, Хастахский Юдомо-Майский, Учурский Уринский Вилюйско-Патомская

- 33. Системы рифейских грабенообразных впадин субмеридианального простирания на севере платформы: Уджинский, Маймечинский (Котуйский), Турухано-Норильский авлакогены. В девоне

- 34. В составе плитного комплекса принято выделять несколько структурных ярусов, отвечающих самостоятельным крупным тектоническим этапам его формирования:

- 35. В конце рифея-венде периферические зоны кратона превратились в пассивные континентальные окраины новообразованных океанских бассейнов. Венд-кембрийское время

- 36. Отложения ордовика согласно залегают на кембрии. Начиная с позднего ордовика и в силуре преобладали восходящие движения.

- 37. Новый этап в развитии плитного комплекса Сибирской платформы начался в девоне и связан с рифтогенезом и

- 39. Скачать презентацию

Географическое положение Республики Беларусь

Географическое положение Республики Беларусь Зміна пір року на Землі

Зміна пір року на Землі Оңтүстік Америка және Африка материктері

Оңтүстік Америка және Африка материктері Республика Корея Презентация Денисенко Даниила на тему

Республика Корея Презентация Денисенко Даниила на тему Экскурсия по изучению рельефа местности

Экскурсия по изучению рельефа местности Заказник Былина

Заказник Былина Презентация на тему Рельеф России

Презентация на тему Рельеф России  АСТАНА- СТОЛИЦА КАЗАКСТАНА

АСТАНА- СТОЛИЦА КАЗАКСТАНА Урок - конференция Северные ягоды

Урок - конференция Северные ягоды Атлантический океан

Атлантический океан Дистанционные методы диагностики поверхности Земли

Дистанционные методы диагностики поверхности Земли Финляндия

Финляндия Биологические ресурсы Охрана растительного и животного мира

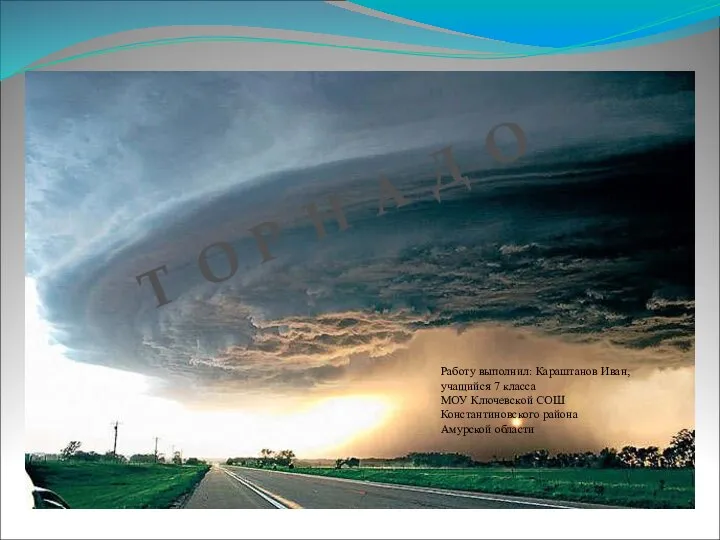

Биологические ресурсы Охрана растительного и животного мира Торнадо в Северной Америке

Торнадо в Северной Америке Лоси́ный О́стров

Лоси́ный О́стров Знатоки Китая. Командная игра

Знатоки Китая. Командная игра Фернан Магеллан

Фернан Магеллан Государство Хорватия

Государство Хорватия Природные зоны Южной Америки

Природные зоны Южной Америки Северная Америка

Северная Америка Локальная организация ландшафтов с позиций относительной однородности его ландшафта (генетико-морфологическая структура ландша

Локальная организация ландшафтов с позиций относительной однородности его ландшафта (генетико-морфологическая структура ландша Где живут белые медведи

Где живут белые медведи Конституционное право России Конституционное право – ведущая отрасль системы национального права

Конституционное право России Конституционное право – ведущая отрасль системы национального права Вода на Земле

Вода на Земле Дунайский биосферный заповедник. Килийский и Татарбунарский районы Одесской области

Дунайский биосферный заповедник. Килийский и Татарбунарский районы Одесской области Экологические системы. (2 класс)

Экологические системы. (2 класс) Зона арктических пустынь или ледяная зона

Зона арктических пустынь или ледяная зона Приволжское

Приволжское