Содержание

- 2. В 17 веке в России происходили значительный изменения: менялось традиционное мировоззрение, возрастал интерес к окружающему миру,

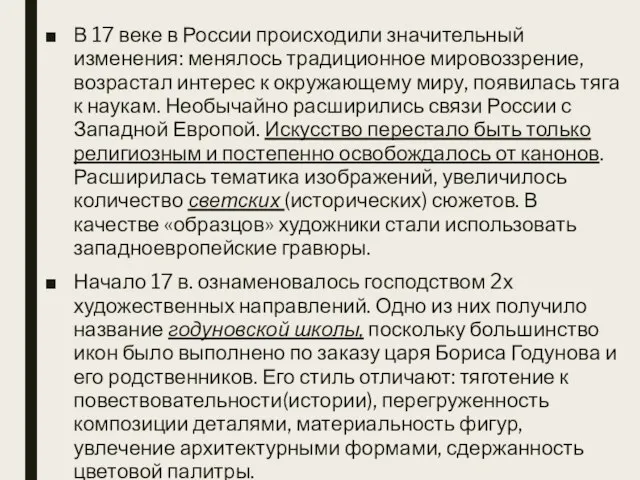

- 3. Икона «Троица» годуновской школы В композиции и понимании образов видно подражание иконе Рублёва

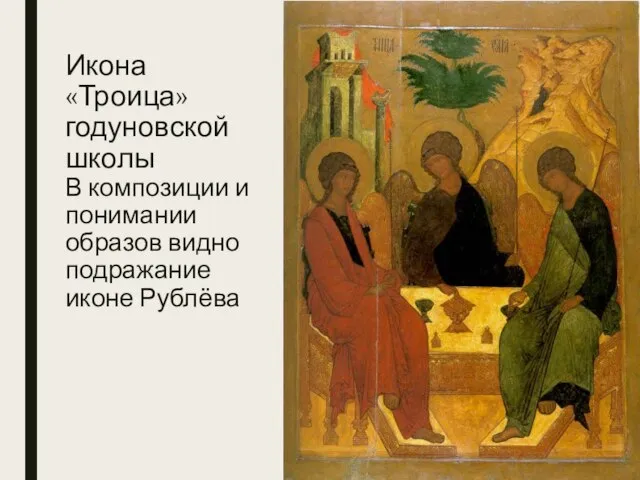

- 4. Другое направление – строгановская школа. Большинство икон этого стиля связано с заказами именитого купеческого рода Строгановых.

- 5. Иконы строгановской школы: «Вход в Иерусалим» и «Илья Пророк со святыми»

- 6. Симон Ушаков «Троица» Сравните с «Троицей» Рублёва «Троица» Рублева А.

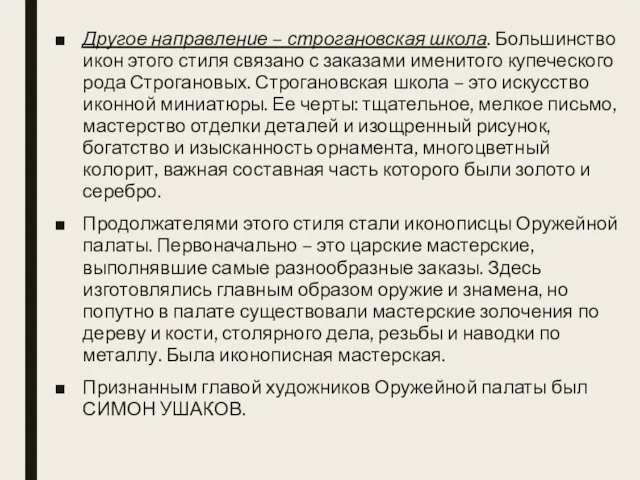

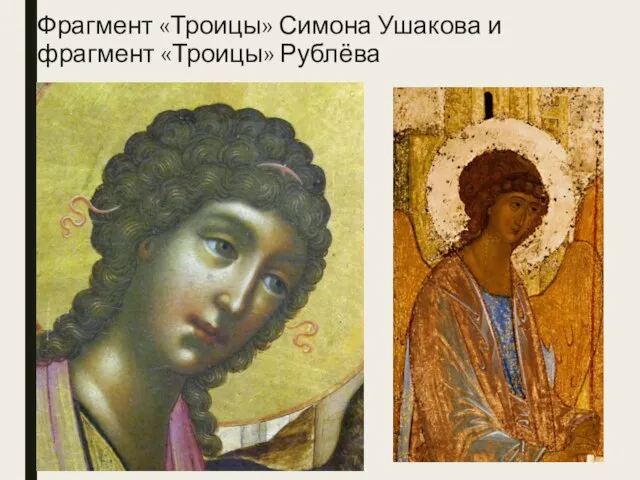

- 7. Характерной иконой Симона Ушакова является «Троица». Композиция ее воспроизводит прославленный рублевский образ с его плавными круговыми

- 8. Фрагмент «Троицы» Симона Ушакова и фрагмент «Троицы» Рублёва

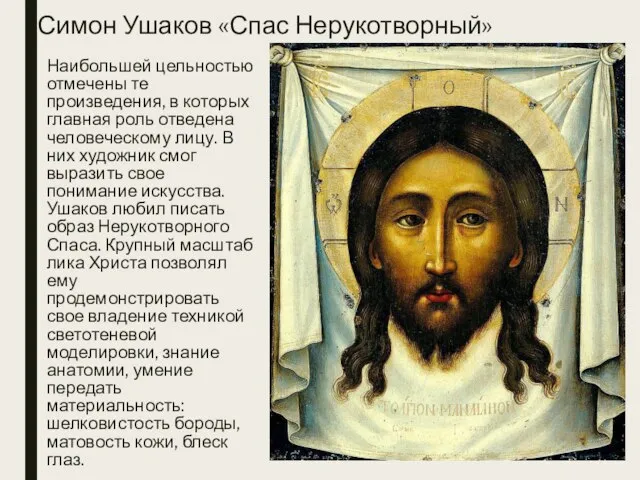

- 9. Симон Ушаков «Спас Нерукотворный» Наибольшей цельностью отмечены те произведения, в которых главная роль отведена человеческому лицу.

- 10. Симон Ушаков. Иконы «Богоматерь Умиление» и «Архангел Михаил»

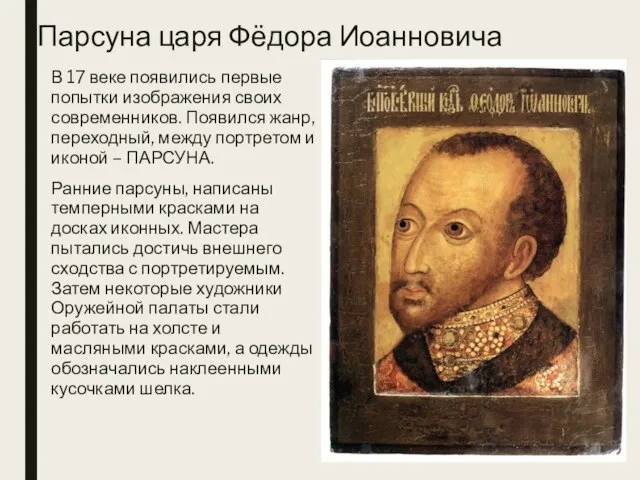

- 11. Парсуна царя Фёдора Иоанновича В 17 веке появились первые попытки изображения своих современников. Появился жанр, переходный,

- 12. Парсуна князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского

- 13. Парсуна-портрет Льва Кирилловича Нарышкина (дяди царя Петра I) и парсуна стольника Василия Люткина

- 14. Парсуны конца 17 века уже близки к портрету в европейском понимании. Они написаны маслом на холсте,

- 16. Скачать презентацию

Удмуртская легенда великаны - алангасары

Удмуртская легенда великаны - алангасары Техника Freeze-light

Техника Freeze-light Учимся рисовать деревья

Учимся рисовать деревья Проект Этноатлас

Проект Этноатлас Технологическая культура и культура труда

Технологическая культура и культура труда Натюрморт

Натюрморт ГД-О-20 Будкина

ГД-О-20 Будкина Что такое симметрия? Как получить симметричные детали?

Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? Дизайн современной одежды

Дизайн современной одежды Отделка изделий из металла (технология, 6 класс)

Отделка изделий из металла (технология, 6 класс) Русская история в работах русских художников

Русская история в работах русских художников Эндрю Уайет Мир Кристины 1948 г

Эндрю Уайет Мир Кристины 1948 г 20120325_teatr__i__my

20120325_teatr__i__my Приёмы работы с акварелью: А ля Прима

Приёмы работы с акварелью: А ля Прима Япония 19 века. Культура и быт

Япония 19 века. Культура и быт Декоративно-прикладное искусство Древней Греции. Греческая вазопись

Декоративно-прикладное искусство Древней Греции. Греческая вазопись Творчество Питера Пауля Рубенса (1577—1640)

Творчество Питера Пауля Рубенса (1577—1640) Русские народные музыкальные инструменты

Русские народные музыкальные инструменты Хэллоуин

Хэллоуин Две семерочки. Республика Татарстан в моих мечтах

Две семерочки. Республика Татарстан в моих мечтах Цвет, как средство выражения. Тихие и звонкие цвета. Рисуем весну

Цвет, как средство выражения. Тихие и звонкие цвета. Рисуем весну Образ красоты человека. Женский образ

Образ красоты человека. Женский образ Художник. Профессия

Художник. Профессия Боги и созвездия

Боги и созвездия Праздники славян

Праздники славян Год Быка

Год Быка Музей Дом Пастуха

Музей Дом Пастуха Пискаревское мемориальное кладбище

Пискаревское мемориальное кладбище